Специфика институциональной критики 1-й волны

Концепция

В конце 1960-х — начале 1970-х годов в западном искусстве возникает направление, которое позже получило название «институциональная критика». Оно формируется на фоне общего недоверия к социальным институтам, роста политических движений и пересмотра роли искусства в обществе. Художники первой волны стали анализировать не отдельное произведение и не эстетическую форму, а инфраструктуру, внутри которой искусство существует: музей, коллекцию, способы демонстрации и механизмы принятия решений.

Институции перестали рассматриваться как нейтральные хранители искусства — напротив, они были осмыслены как активные участники производства смысла, обладающие собственными интересами, идеологией и властью.

Главной особенностью первой волны стала ориентация на исследовательский, документальный подход. Художники работали с реальными данными: архивами, финансовыми отчётами, схемами, договорами, корпоративными связями. Эта информация использовалась не для иллюстрации, а как художественный материал, позволяющий вскрывать скрытые механизмы функционирования музеев и других институций. Художник выступал как аналитик, а произведение — как демонстрация найденных структур и отношений.

Важнейшую роль сыграли Ганс Хааке, Майкл Ашер и Марсель Бротарс. Хааке выявлял политические и экономические интересы, влияющие на музейную политику, показывая, что культура встроена в систему капитала. Ашер сосредоточился на пространстве экспозиции и архитектуре как инструментах управления восприятием: его работы показывали, что-то, как зритель видит произведение, предопределяется институцией. Бротарс исследовал музей как язык: его вымышленные «музыкальные» институции демонстрировали, как музей формирует канон и определяет, что считается ценностью.

Все эти стратегии освещали механизмы власти, которая традиционно оставалась «за кадром»: логистику экспозиции, методы отбора художников, финансовые связи и систему авторитетов. Первый раз музей был рассмотрен как объект художественного анализа.

Первая волна институциональной критики также изменила роль зрителя. Художники стремились вывести его из состояния пассивного потребителя и показать, что опыт восприятия создаётся институцией: маршрутом экспозиции, текстами на стенах, каталогами, архитектурой залов. Таким образом, критика направлялась не против искусства, а против иллюзии его нейтральной подачи. Институция была представлена как структура власти, формирующая контекст, в котором искусство получает значение.

Хотя практики первой волны выглядели радикально, они не стремились к разрушению музея как института. Их цель — добиться осознания того, что музей является политическим актором, чья деятельность требует прозрачности и публичного обсуждения. Художники предлагали новые стандарты ответственности, раскрывая источники финансирования, критерии отбора и идеологические ограничения.

Для визуального исследования специфика первой волны открывает возможность работы с документальными материалами: архитектурой выставочных пространств, архивными фотографиями, схемами, отчетами, медиа-публикациями. Такой подход позволяет воспринимать институцию как активный элемент художественного высказывания и увидеть, как критика привела к расширению понятия искусства — от объекта к системе, которая определяет его существование.

Исследование

Исторический фон и предпосылки (социально-политический контекст)

Конец 1960-х — время массовых протестов, кризиса доверия к институтам (университетам, государствам, корпорациям) и подъёма контркультурных настроений. Эти процессы оказали влияние на художественные практики, усилив интерес к прозрачности, ответственности и демистификации власти.

В художественной среде уже существовал переход от формализма к концептуализму: важнее становилась идея, процесс, концепция, чем материальный объект. Дематериализация позволила освободиться от объекта, но всё ещё оставалась «внутри» художественной системы. Институциональная критика сделала следующий шаг — направила внимание на саму систему, на условия её функционирования.

Так, первая волна институциональной критики зародилась как практический и интеллектуальный ответ на кризис доверия к институтам, на социальные потребности прозрачности и ответственности, и на желание художников перестать быть просто участниками системы — и стать её исследователями.

Стратегии и методы институциональной критики первой волны.

Одним из самых значимых приёмов стала работа с документами — не текстами «о» искусстве, а фактами, цифрами, схемами, юридическими или финансовыми материалами.

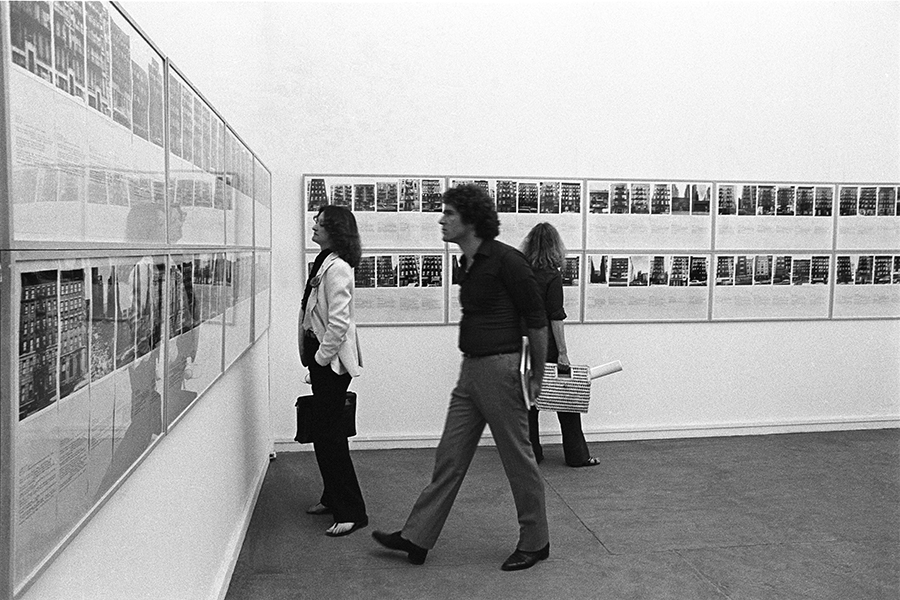

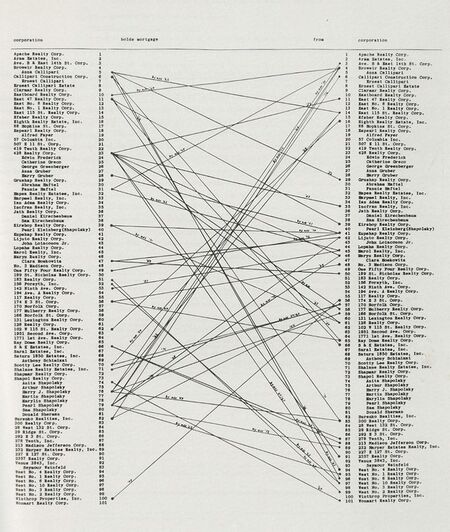

Hans Haacke, Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, A Real‑Time Social System, as of May 1, 1971, 1971

Hans Haacke, Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, A Real‑Time Social System, as of May 1, 1971, 1971

В данной работе художник представил фотографии зданий, списки собственности, схемы сделок, юридические данные — доказательства реальной социально-экономической ситуации. Таким образом, музей становится не местом красиво оформленных объектов, а пространством для журналистского или исследовательского расследования, обращённого к структуре власти и собственности.

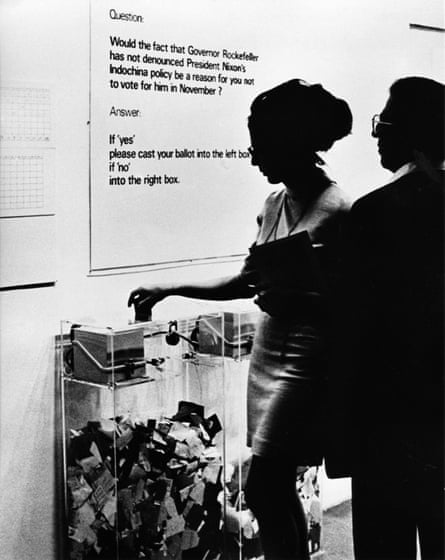

Также Haacke экспериментировал с механизмами голосования и вовлечения зрителя: его известная работа MoMA Poll (1970) — Plexiglas‑ящики для голосования, вопрос о политических действиях спонсора (Rockefeller) — превратила музей в площадку политического выбора, лишив его «нейтральности».

Hans Haacke, MoMA Poll, 1970

Пространственные интервенции и деконструкция экспозиции

Другой путь — вмешательство в само пространство галерей и музеев. Michael Asher — один из пионеров такого подхода. В инсталляциях он убирал стены, изменял маршруты, открывал служебные зоны, превращал галерею «белый куб» в пространство, демонстрирующее свою собственную инфраструктуру, а не только художественные объекты. Это разрушало иллюзию прозрачного, нейтрального пространства.

Michael Asher, Documenta V, 1972

Michael Asher, 1970

Таким образом, экспозиция сама становилась комментарием на институцию — через архитектуру, логику маршрутов, организацию пространства.

Фиктивные институции и музей как художественный объект

Некоторые художники пошли дальше — они создавали «музеи внутри искусства». Marcel Broodthaers в проекте Musée d’Art Moderne, Département des Aigles (1968–1972) сделал свой дом / квартиру «музеем», вывесил таблички, организовал «галереи», присвоил объектам нумерацию — всё это как сатиру на музейную риторику. Тем самым он показал, что музей — не объективная, нейтральная инстанция, а творческая конструкция, язык, социальный механизм, создающий ценность.

Marcel Broodthaers, Musée d’Art Moderne, Département des Aigles, 1968-1972

Marcel Broodthaers, Musée d’Art Moderne, Département des Aigles, 1968-1972

Marcel Broodthaers, Musée d’Art Moderne, Département des Aigles, 1968-1972

Такой ход — превращение институции в художественный объект — стал мощным приёмом институциональной критики, поскольку позволял «перепроверить» правила, по которым работает искусство.

Публичное пространство, улица, не‑галерея

Вместо галерей — улица. Daniel Buren и его серия Affichages Sauvages (первые «дикие афиши») — полосатые плакаты, размещённые в публичных пространствах (улицы, рекламные щиты, стены зданий). Несанкционированные, вне официальных институций, такие работы разрушали монополию музеев и галерей на искусство, подрывали элитарность, делали искусство доступным, а улицу — сценой.

Daniel Buren, Affichages Sauvages, 1968-1969

Daniel Buren, Affichages Sauvages, 1968-1969

Daniel Buren, Affichages Sauvages, 1968-1969

Daniel Buren, Affichages Sauvages, 1968-1969

Daniel Buren, Affichages Sauvages, 1968-1969

Этот подход подрывал идею эксклюзивности и контроля, подчёркивая, что искусство может быть публичным, коллективным, доступным.

Политическая и экономическая сатира: разоблачение спонсоров и системы

Институциональная критика первой волны не избегала острой политической тематики: критиковались не только формы и пространства, но и деньги, спонсоры, экономические и властные связи. Haacke, Broodthaers, Buren — все затрагивали экономику, капитал, собственность, власть, подчёркивая, что музей — это не просто культурный институт, а часть более широкой социальной и экономической системы.

Такой подход превращал искусство в инструмент социальной ответственности, требуя от зрителя не просто созерцания, а понимания контекста, отношений и власти, стоящих за культурой.

Наследие первой волны и её значение сегодня

Именно практика первой волны институциональной критики заложила базовую методологию, которая используется и сейчас — как художниками, так и институциями. Системный, архивный, документальный подход, внимание к пространству, критика власти и денег — всё это стало частью «языка» современного искусства и институций.

Однако важно помнить: сама по себе эстетика институциональной критики может быть кооптирована — музей может «принять» критику, выставить архивные монтажи, делать спектакль «самоанализа», не меняя реальных структур.

Поэтому возвращение к первичной, ранней институциональной критике — это не ностальгия, а метод: способ посмотреть на институции как на системы, а не как на фон; способ использовать художественный жест не для галочки, а для настоящего расследования, ответственности и прозрачности.

Заключение

Институциональная критика первой волны — не просто художественное направление, а система методов и позиций, которая перевернула понимание институций искусства. Через документ, пространство, фикцию, публичность и экономику художники 1968–1975 годов доказали, что музеи и галереи — это не пассивные хранилища красоты, а активные акторы, формирующие канон, задающие правила, определяющие ценность. Их критика была глубокой, системной, аналитической.

Для художников, дизайнеров, исследователей, важно сохранить этот импульс — не просто заимствовать эстетику, но сохранять дух исследования, задавать неудобные вопросы, использовать институт как поле для критического высказывания, а не как трамплин для карьеры.

Alberro, A., Stimson, B. Institutional Critique: An Anthology of Artists’ Writings. — Cambridge, MA: MIT Press, 2009. — 512 p.

Haacke, H. Shapolsky et al. — Manhattan Real Estate Holdings, A Real-Time Social System, as of May 1, 1971. — New York: Whitney Museum, 1971. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.theartstory.org/movement/institutional-critique/artworks/ — Дата обращения: 17.11.2025.

Buren, D. Affichages Sauvages. — Paris: Galerie Yvon Lambert, 1968–1969. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.theartstory.org/movement/institutional-critique/artworks/ — Дата обращения: 18.11.2025.

Broodthaers, M. Musée d’Art Moderne, Département des Aigles, 1968–1972. — Brussels: private installation. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.theartstory.org/movement/institutional-critique/artworks/ — Дата обращения: 19.11.2025.

Asher, M. Installation at Claire Copley Gallery. — Los Angeles: Claire Copley Gallery, 1974. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.theartstory.org/movement/institutional-critique/artworks/ — Дата обращения: 20.11.2025.

Lippard, L. R. Six Years: The Dematerialization of the Art Object, 1966–1972. — New York: Praeger, 1973. — 256 p.

Institutional Critique — статья на Википедии. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Institutional_critique — Дата обращения: 21.11.2025.

Dreams for an Institution. — London: This Is Live Art, 2010. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.thisisliveart.co.uk/wp-content/uploads/uploads/documents/Dreamsforaninstitution_Final.pdf — Дата обращения: 22.11.2025.

Phaidon. A Movement in a Moment: Institutional Critique. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.phaidon.com/agenda/art/articles/2016/september/13/a-movement-in-a-moment-institutional-critique/ — Дата обращения: 23.11.2025.

Haacke, H. MoMA Poll, 1970. — New York: Museum of Modern Art. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.phaidon.com/agenda/art/articles/2016/september/13/a-movement-in-a-moment-institutional-critique/ — Дата обращения: 24.11.2025.

Whitney Museum Archives. Institutional Critique Materials. — New York: Whitney Museum, 1971–1975. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.whitney.org/collection/works — Дата обращения: 25.11.2025.

Tate Modern. Daniel Buren: Selected Works. — London: Tate, 2010. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.tate.org.uk/art/artists/daniel-buren-100 — Дата обращения: 26.11.2025.

Hans Haacke. MoMA Poll. — 1970. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.moma.org/collection/works/ — Дата обращения: 21.11.2025.

Hans Haacke. Condensed Art Project. — 1973. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://whitney.org/collection/works/ — Дата обращения: 23.11.2025.

Daniel Buren. Stripe Installations, Galerie Yvon Lambert. — 1969. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.theartstory.org/movement/institutional-critique/artworks/ — Дата обращения: 25.11.2025.