Преступление как социальное городское зло в раннем европейском кино

Социальное понимается как совокупность общественных отношений, проявляющаяся во взаимодействии и общении людей.

«Внутренние отношения жителей больших городов друг к другу формально характеризуются замкнутостью, обособленностью. <…> в глубине этой внешней замкнутости лежит не только безразличие, но и, — гораздо чаще, чем мы это сознаем, — некоторое отвращение, взаимная отчужденность и отдаленность, которые при первом более близком соприкосновении тотчас переходят в ненависть и борьбу». Георг Зиммель, «Большие города и духовная жизнь» [2]

Кино — искусство большого города. Практически с момента изобретения камера фиксирует улицы, а люди с улиц сотней глаз смотрят на экраны. Городская публика начала XX века воспитана периодической печатью, сенсациями про богачей и судебными хрониками. Преступление — это то, что, как правило, может произойти и происходит именно в городе. Неудивительно, что криминальные истории быстро проникают в новое искусство. В них улавливают мощный конфликт: - между нормой и девиацией, который расширяет рамки дозволенного для драматургии, визуальных образов и актерской игры; - между людьми, в высшей мере вскрывающий поводы не доверять другому.

Ключевой вопрос в том, можно ли выявить в раннем европейском кино глобальные мотивы в изображении преступлений, которые бы формировали единое полотно?

Моя гипотеза заключается в том, что в контексте тропов и приемов криминального жанра отражаются стороны европейского общества, в частности городского социума. Так оно и включенный в него индивид познаются через собственную тень.

Фокус исследования на Европе в период между двух войн, во временных рамках 1910-1930-х годов. Вторая Мировая рассматривается как эпохальный рубеж, и разбор картин с 1940-х годов неизбежно попадает в ее контекст, что требует дополнительного привлечения теории, связанной с фашизмом, милитаризацией и поствоенным кризисом. Я же рассматриваю преступность в рамках экономической системы и политической обстановки довоенного европейского общества. По схожим причинам, а также морально-этическим соображениям, я не включаю в подборку фильмы, произведенные в фашисткой Германии, и не берусь выявлять возникшее там видение преступности.

Чтобы подчеркнуть глобальность мотивов, я делала разнообразную выборку по странам, хотя в основном были отобраны картины производства Франции, Великобритании и Германии. Большинство фильмов полнометражные, принадлежащие к жанру криминальной драмы, драмы и триллера, в которых четко выражен социальный контекст современности. Преступления, завязанные на мистике или исключительно философской дилемме, не попадают в тему исследования; то же относится к кино в исторических декорациях, исключение составляет «Таверна Ямайка» Альфреда Хичкока, где ярко реализован один из аспектов темы.

Структурно исследование начинается с подробного изучения среды преступления — города и населяющих его масс. Затем более детально рассмотрены полюса социума: маргинальность и власть.

Я опираюсь на тексты Вальтера Беньямина и Георга Зиммеля, а именно исследования индустриального города и трансформаций культуры под его влиянием. Вторичные источники — это статьи кинокритиков начала XX века, а также материалы, относящиеся к развитию детектива, криминального кино либо взятые оттуда удачные высказывания в духе времени и городской культуры.

Рубрикатор

[1] — Концепция [2] — Преступление и город [3] — Преступление и власть [4] — Преступление и маргинальность [5] — Заключение

1. Преступление и город

«Шантаж» (реж. Альфред Хичкок, 1929)

«Почти невозможно придерживаться добропорядочного образа жизни при большой плотности населения, когда каждый предстает для всех прочих, так сказать, неизвестным, а потому может никого и не стесняться». [5]

Слева направо: «Фантомас» (реж. Луи Фейад, 1913) / «Жилец» (реж. Альфред Хичкок, 1927)

Франция, 1910-е. Ярчайший кино-преступник своего времени Фантомас впервые предстает перед зрителем в оптике двойной экспозиции. Отличительная черта Фантомаса, как затем и Вампиров того же режиссера Луи Фейада, — их навык маскировки и обмана, смены обличий. Это криминальная гроза большого города, где легко затеряться в человеческой массе или связаться с незнакомцем.

Когда будущая жертва в первом эпизоде сериала спрашивает у Фантомаса, кто же он, то получает в руки пустую визитку. Преступник превращается в единый образ человека-призрака. Он анонимен и растворен в среде, пока не будет опознан системой. Но даже тогда данные полицейского отчета или морга несут на себе печать обезличенности.

Слева направо: «Жилец» (реж. Альфред Хичкок, 1927) / «Фантомас» (реж. Луи Фейад, 1913) / «Завещание доктора Мабузе (реж. Фриц Ланг, 1933)

«Жилец» (реж. Альфред Хичкок, 1927)

Обезличенность способствует паранойе. Ее природу активно изучал в своем творчестве Альфред Хичкок, и прекрасным примером служит его ранний триллер «Жилец». По сюжету домовладельцы подозревают в новом соседе сверху серийного убийцу. Когда они поднимают головы наверх из-за шума под потолком, на экране вдруг визуализируется полу-прозрачная тень, это то, как человека видят постояльцы. Усугубляя чувство недоверия, кадр с качающейся люстрой через двойную экспозицию сменяется средним планом подозреваемого, словно подтверждая догадки.

«Жилец» (реж. Альфред Хичкок, 1927)

Если вторить словам Беньямина, в людской массе никто не может рассмотреть другого, но не остается совсем скрытым от других. [1] Городские пространства адаптированы под состояние слежки и паранойи. Прорези для внешнего наблюдения, автомобили, окна и шторы приобретают функцию влияния из тени.

Слева направо: «Фантомас» (реж. Луи Фейад, 1913) / «Асфальт» (реж. Джоэ Май, 1929) / 2 кадра из фильма «Завещание доктора Мабузе (реж. Фриц Ланг, 1933)

«Сука» (реж. Жан Ренуар, 1931)

«Сука» (реж. Жан Ренуар, 1931)

Сами преступления легко остаются незамеченными. Прекрасным примером служит сцена из фильма Жана Ренуара «Сука»: через внутрикадровый монтаж камера поднимается от улицы к неприметному окну, где цветы и рама вступают в борьбу за фокус с убийством, творящимся внутри, особенно когда женская голова композиционно свисает меж перил. Эта трагедия словно подсмотрена, сведена к обыденности за счет параллельных кадров с котенком и бытовой обстановки. Толпа, стоящая внизу, следит за уличным музыкантом и не замечает преступника, ускользающего от двери на заднем плане.

Похожая идея присутствует и в сцене убийства в фильме Хичкока «Шантаж». Мотив теней на стене неразрывно связан с уличным освещением, источник которого показан в кадре до убийства. Свет с улицы может дойти до квартиры, но не способен осветить происходящее внутри, и полицейский ожидаемо проходит мимо. Подобные сцены неизбежно наводят на вопрос, как часто за случайным окном можно было бы увидеть всякое?

«Шантаж» (реж. Альфред Хичкок, 1929)

«Асфальт» (реж. Джоэ Май, 1929)

Сцена карманной кражи из фильма «Асфальт» (реж. Джоэ Май, 1929)

Толпа, сдавливающая персонажей и сталкивающая их с преступниками, как в фильме «Асфальт», сама кажется враждебной. Даже когда она встает на защиту закона, как в «Аталанте» в сцене кражи, ее склонность к самосуду и грубость вызывают у героини страх, удачно подпитываемый подвалившим бродягой. Все они для нее сливаются в единую городскую массу.

«Аталанта» (реж. Жан Виго, 1934)

«Аталанта» (реж. Жан Виго, 1934)

Героиня бредет по городу, сбежав из квартиры после непредумышленного убийства. «Шантаж» (реж. Альфред Хичкок, 1929)

В городской массе заложена сокрушительная сила, регулируемая знаковой системой и инфраструктурой города. В то же время эта среда способствует рождению и развитию в ней насилия, причем не только индивидуального, но и коллективного.

«Жилец» начинается с монтажа, рождающего смысл меж кадров. Искаженное лицо жертвы, мигающая вывеска, задающая ритм, свидетели, обступившая тело толпа. На протяжении фильма в форму ее тел заключены трупы, и финал взрывается неожиданным эпизодом погони за невиновным человеком, которого люди принимают за серийного маньяка.

Эта сцена снята так, чтобы быть максимально страшной. Помимо резкости перехода, она включает кадр с ракурса снизу, так что оператора будто затаптывают сотни ног; общие планы с лесом рук, тянущихся к жертве, где картина напоминает давку. Город искал убийцу, но нашел себя.

«Жилец» (реж. Альфред Хичкок, 1927)

«Жилец» (реж. Альфред Хичкок, 1927)

Кадры из сцены суда криминального мира над маньяком из фильма «М» (реж. Фриц Ланг, 1931)

«Этот старик, — произнес я наконец, — прообраз и воплощение тягчайших преступлений. Он не может остаться наедине с самим собой. Это человек толпы». [6]

«Жилец» (реж. Альфред Хичкок, 1927)

«Жилец» (реж. Альфред Хичкок, 1927)

Поговорим о самом городском пространстве, где совершаются преступления. Оно обусловлено такими факторами, как скопление техники и людей. Это порождает грязь, которая в сочетании с искусственным освещением и модерновыми объектами несет в себе темное обаяние. В фильме Жана Ренуара «Человек-зверь» сцена любовной связи антигероя и женщины, чье убийство он утаил от властей, приводит их к убогому сараю под дождем. Однако в этом эпизоде присутствуют страсть и притягательность, во многом обусловленные нуарной эстетикой контрастов черного и белого и игры бликов дождя.

Город полон углов, где добропорядочный гражданин не бывает в силу даже простой функциональности, скажем, в канализации. Зато такие места идеально подходят для тех, кто желает скрыться от чужих глаз.

«Человек-зверь» (реж. Жан Ренуар, 1938)

«Сука» (реж. Жан Ренуар, 1931)

«М» (реж. Фриц Ланг, 1931)

«Асфальт» (реж. Джоэ Май, 1929)

Другая отличительная черта города — его подвижность. В первую очередь это выражено в мобильности и человеческом разнообразии. В «Пепе ле Моко» Жюльен Дювивье, перед тем как показать зрителю ключевых персонажей-бандитов, дает панораму их среды обитания, трущоб Алжира, где все смешано: люди в костюмах, дети, проститутки, на которых сделан особый акцент.

При всем удобстве заметания следов в подобном изменчивом пространстве, оно долго хранит следы деформации, слоями ложащейся как на районы и улицы, так и на жителей, особенно таких как женщины легкого поведения, кто постоянно соприкасается с чужими желаниями, пороками и грязью.

«Пепе ле Моко» (реж. Жюльен Дювивье, 1937)

«Пепе ле Моко» (реж. Жюльен Дювивье, 1937)

«М» (реж. Фриц Ланг, 1931)

«Вампиры» (реж. Луи Фейад, 1915)

Преступники приспособляют городские пространства, не конвенциональные для обычных граждан. Первый эпизод «Вампиров», по сути своей камерный и снятый большей частью в интерьерах, неожиданно заканчивается элегантным, почти акробатическим побегом черных фигур. Похожим образом крыша используется в «Пепе ле Моко», где кадры побега банды рифмуются с первым пролетом над алжирским кварталом.

Для преступников эта среда выглядит легко пересекаемой и способствует их нуждам, из-за чего кажется, что в городе они ориентируются получше честных горожан и полиции. Недалеко от мысли, что они-то здесь и хозяева, как это случается в работах Фрица Ланга.

«Пепе ле Моко» (реж. Жюльен Дювивье, 1937)

«М» (реж. Фриц Ланг, 1931)

Обратная сторона грязного городского дна и обшарпанных зданий — парадный фасад, чья структура ориентирована на нужды зажиточного населения. Еще в работах Луи Фейада эти пространства становятся полноценным персонажем, обуславливая то, как герои в них движутся и взаимодействуют. В то же время роскошные интерьеры неизбежно привлекают преступников, как средоточие денег и праздности.

«Фантомас» (реж. Луи Фейад, 1913)

«Улица» (реж. Карл Грюне, 1923)

Слева направо: «М» (реж. Фриц Ланг, 1931) / «Асфальт» (реж. Джоэ Май, 1929) / «Жилец» (реж. Альфред Хичкок, 1927)

Уникальная конструкция большого города — лестница многоквартирного дома. Это переход из общественной зоны в личную, из опасной в надежную и безопасную. В самом образе таких лестниц для режиссеров удачно заложены, с одной стороны, динамика и беспокойство через вертикали и горизонтали, с другой — состояние неустойчивости и зыбкости. Всегда есть поворот, ограничивающий видимость, провалы вниз и отсутствие потолка, который бы задавал композиции большую надежность. Так Фриц Ланг показывает детей, поднимающихся наверх, в фильме про маньяка-детоубийцу, и кадр становится еще тревожнее от ракурса снизу, словно с позиции преследователя.

В фильме Георга Вильгельма Пабста «Ящик Пандоры» лестница становится местом действия дуэли взглядов с ужасающим провалом в коммуникации, характерным для большого города. Лулу поднимается с незнакомцем, намекая на близость, но ответная улыбка принадлежит Джеку-Потрошителю, который, пока не зашел в квартиру, еще может передумать и пощадить девушку. Ее приглашение в приватную зону, скрытую ото всех, становится самоубийственным.

«Ящик Пандоры» (реж. Георг Вильгельм Пабст, 1929)

2. Преступление и власть

Слева направо: 1 кадр из сериала «Вампиры» (реж. Луи Фейад, 1915) / 3 кадра из сериала «Фантомас» (реж. Луи Фейад, 1913)

В 1944 году Джордж Оруэлл пишет эссе «Раффлз и мисс Блэндиш», где выражает беспокойство по поводу возникшего в американской литературе восхищения преступником [3]. Поклонение преступлению может быть рассмотрено как поклонение силе и власти, которую один человек имеет над другим. Атрибутика власти поддерживается социальной маской приличного человека, уходом за собой с позиции нарциссизма. Главный вампир и Фантомас Фейада, носящие прозвища с мистическом оттенком, выступают словно проклятые джентльмены, «не ведающие святынь» из «Казарменных баллад» Редьярда Киплинга о джентльмене-драгуне.

Особенно хорошо мотив власти виден в отношении слабых: детей или женщин, в последнем случае эротизм или галантность смешиваются с насилием. К женщинам проникают и распоряжаются их имуществом, пока они спят; обманывают и оставляют синяки. Возникают крупные планы рук как образы неприятного физического прикосновения. Жест надевания кольца на палец во 2 эпизоде Вампиров превращается в акт насилия, что подчеркнуто тем, как тяжело оно пролазит.

Главный Вампир надевает отравленное кольцо на палец возлюбленной главного героя. Кадр из сериала «Вампиры» (реж. Луи Фейад, 1915)

Слева направо: 2 кадра из фильма «М» (реж. Фриц Ланг, 1931) / 2 кадра из фильма «Таверна Ямайка» (реж. Альфред Хичкок, 1939)

В XX веке мотив власти неразрывно связывается с технологиями, позволяющими мощно и быстро развиваться диктатурам. Власть человека оценивается, среди прочего, через способность к делегированию, возможность личного отсутствия.

А теперь взглянем на главаря преступного мира в «Завещании доктора Мабузе» Фрица Ланга. Срывая ширму, откуда герою поступали указания, он обнаруживает там картонную фигуру и проигрыватель. В сюжете есть один важный момент, который легко пропустить: персонаж не узнает голоса босса, встретившись с ним вживую, поскольку слышал его только через искажения записи. А ведь именно так слышат лидеров наций простые граждане в 1930-е годы — через радио и громкоговорители. Голос, отдающий приказ, больше не принадлежит человеку из плоти и крови, но симбиозу господства и техники.

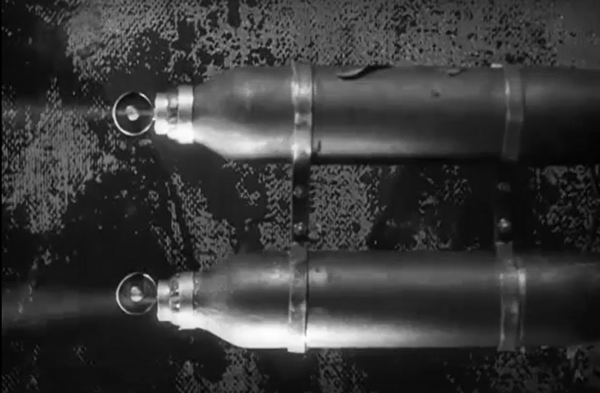

Комната, где члены преступной организации получают указания от «Мабузе». Кадры из фильма «Завещание доктора Мабузе» (реж. Фриц Ланг, 1933)

«Доктор Мабузе, игрок» (реж. Фриц Ланг, 1922)

Подобную идею можно проследить и гораздо раньше, когда технические средства появляются в кино как орудия хитроумных преступлений, а зависимость от электрического света превращается в уязвимость перед тенью. Фейад, вероятно, не предполагал развитие фашизма, когда вставлял в свой сериал сцену, где гостей запирают в зале и травят газом, хотя сейчас она приобретает крайне зловещий оттенок. Тем не менее, режиссер мог улавливать общее настроение индустриальной эпохи, где удушение от смога оказалось связано с прогрессом и накоплением капитала.

«Вампиры» (реж. Луи Фейад, 1915)

Кто-то выключает свет в главной зале. Гости подозревают, что к ним проник орудующий в городе серийный убийца. «Жилец» (реж. Альфред Хичкок, 1927)

«Жилец» (реж. Альфред Хичкок, 1927)

Слева направо: маньяк из фильма «М» (реж. Фриц Ланг, 1931) /психиатр, сошедший с ума под воздействием записей и гипноза Мабузе из «Завещание доктора Мабузе» (реж. Фриц Ланг, 1933)

Кино прекрасно подходит для изображения патологий; Беньямин напрямую сравнивает его с методом Фрейда в контексте пристального, многопланового взгляда на человека в обыденной жизни [1]. Сложно проникнуть в разум гения преступного мира или маньяка, но к нему можно приблизиться через крупные планы, экспрессионистскую манеру игры и съемки. Патологическая личность оказывается в центре всеобщего внимания, что роднит ее с диктаторами.

Отражая тревожное отношение к власти и сложившейся структуре общества, кино создает ситуации социального перевертыша. Преступники представляют некую параллельную закону структуру — посмотрите на рифмующиеся в монтажной склейке кадры бандитской сходки и полицейского заседания у Ланга, на роскошь и иронию над тюремными учреждениями в «Трехгрошовой опере». Эта структура точно так же стремится к контролю над уязвимыми слоями населения, втягивая в свою орбиту влияния бедных и больных.

«Завещание доктора Мабузе» (реж. Фриц Ланг, 1933)

«М» (реж. Фриц Ланг, 1931)

«Трехгрошовая опера» (реж. Георг Вильгельм Пабст, 1931)

Вожак нищих Лондона (в центре), к слову, чем-то похожий на Ленина, соглашается работать на бандитов. Кадр из фильма «Трехгрошовая опера» (реж. Георг Вильгельм Пабст, 1931)

3. Преступление и маргинальность

Герой (закрывающий лицо рукой) снова получает отказ в работе на бирже труда. Кадр из фильма «Завещание доктора Мабузе» (реж. Фриц Ланг, 1933)

Все не могут отхватить кусок пирога. Обратная сторона восхождения через нарушение норм — падение на социальное дно.

Маргинал — человек, оказавшийся вне своей среды. В контексте европейского общества первой половины XX века им часто становится бывший солдат или дезертир, умеющий держать оружие в руках, но не способный найти гражданскую работу. В целом это некто, уязвимый к влиянию враждебных, асоциальных агентов города, и склонный к насилию. Непредумышленное убийство или желание подзаработать хоть какие-то деньги толкают его к преступности, что отражается как на внешнем облике и его деградации, так и на социальном статусе.

Такой персонаж может содержать в себе симпатичные черты и находить понимание у зрителя, даже попадать в архетип обаятельного преступника. Но счастливый конец для него означал бы исключение из социального порядка, поэтому сюжетно герой либо идет на искупление в содействии полиции, либо на смерть. Яркий пример — сцена гибели героя в «Пепе ле Моко», где решетка служит метафорой внутренней несвободы героя, исключенного из общества. Паром, этот символ благосостояния и вольного проживания, недоступен вместе с социально принадлежащей ему возлюбленной.

Смерть бандита Пепе ле Моко. Кадры из фильма «Пепе ле Моко» (реж. Жюльен Дювивье, 1937)

Главный герой, дезертир Жан, вынужденный скрываться. Кадр из фильма «Набережная туманов» (реж. Марсель Карне, 1938)

Напряжение между коммерсантом Забелем, шантажирующим дезертира, и Жаном оборачивается убийством. Кадры из фильма «Набережная туманов» (реж. Марсель Карне, 1938)

Немолодой кассир Морис Легран в гневе убивает проститутку Лулу, к которой питал страсть, и скрывается на социальном дне Парижа. Кадры из фильма «Сука» (реж. Жан Ренуар, 1931)

Полицейский Холк оказывается втянут в любовный треугольник с воровкой и грабителем, что приводит к драке с последним и непредумышленному убийству. Кадры из фильма «Асфальт» (реж. Джон Моэ, 1929)

В то же время у преступников существует своя, параллельная система наказания за отход от нормы, из их общества так же невозможно выйти без последствий. Предателя ждет смерть.

Нередко против героя оборачиваются его бывшие коллеги и приятели, чтобы привести к ответственности.

Убийство доносчика. Кадры из фильма «Пепе ле Моко» (реж. Жюльен Дювивье, 1937)

Слева направо: 2 кадра из фильма «Набережная туманов» (реж. Марсель Карне, 1938) / 2 кадра из фильма «Завещание доктора Мабузе» (реж. Фриц Ланг, 1933)

Контрагент и представитель законопослушного социума обычно представлен в виде девушки главного героя, которая служит единственной сильной мотивацией вернуться к нормальной жизни. В глобальном контексте это связующее звено такой приемлемой социальной ячейки, как семья, не способная существовать в криминальном мире круговой поруки и братания. Поэтому, к слову, любовь к роковой женщине или проститутке может толкнуть героя на преступление, но не чистая связь с незамужней приличной девушкой. Для нее же любовь к представителю криминалитета неизбежно оборачивается столкновением с опасностью и потерей.

Слева направо: «Пепе ле Моко» (реж. Жюльен Дювивье, 1937) / «Завещание доктора Мабузе» (реж. Фриц Ланг, 1933) / «Набережная туманов» (реж. Марсель Карне, 1938)

Заключение

В раннем европейском кино городская среда в разных ее аспектах, таких как многоквартирное размещение, индустриальный дух и многообразие, предстает как идеальное пространство для мобилизации масс и сокрытия преступлений. Однако тяга к девиации ведет людей к разному итогу, что режиссеры используют для изображения полярных слоев современного им общества. С одной стороны, власть попадает в руки нарциссичных и склонных к насилию людей, способных организовывать вокруг себя параллельные норме системы. С другой, незащищенные слои населения в большом городе затянуты в воронку маргинальности и психологического давления, где ни преступление, ни наказание за него не могут быть оценены однозначно. Такой дуализм большого города и его мрачная эстетика позднее найдут отражение в голливудском нуаре, но исследование показало, что схожие мотивы появились гораздо раньше еще в работах европейских режиссеров.

В ходе поиска материалов я столкнулась с тем, что полный потенциал темы не совпадает с масштабом формата работы. Поэтому, в частности, из нее исключены такие возможные разделы, как «Преступление и женщины», интересный с гендерной точки зрения, или «Преступление и пенитенциарная система», который бы развил идею зеркального отражения общества и его тени. Таким образом, данная работа представляет собой выдержку по теме, имеющей потенциал к дальнейшему исследованию.

Вальтер Беньямин. Бодлер. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. — 224 с.

Зиммель Георг. Большие города и духовная жизнь // Логос. — 2002. — № 3

Оруэлл Джордж. Раффлз и мисс Блэндиш // Хорошие плохие книги. — М.: АСТ, 2018. — С. 222-249.

Устюгова В. В. «Разбойничий» киножанр и его расцвет в годы Первой Мировой войны // Новейшая история России. 2018. Т. 8 № 4 С. 983-997. https://doi.org/10.21638/11701/spbu24.2018.413

Adolphe Schmidt. Tableaux de la révolution française. Publiés sur les papiers inédits du département et de la police secrète de Paris. T. 3. Leipzig, 1870. P. 337

Рое. Nouvelles histoires extraordinaires. Trad, der Charles Baudelaire. (Ch. Baudelaire. Oeuvres complètes. T. 6; Traductions II. Ed. С Levy.) Paris, 1887. P. 102. (Перевод M. Беккер.)

Асфальт» (Asphalt, реж. Джоэ Май, 1929) https://vkvideo.ru/video-155886487_456239947

«Аталанта» (L’Atalante, реж. Жан Виго, 1934) https://www.imdb.com/title/tt0024844/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_5_nm_3_in_0_q_L%25E2%2580%2599Atalante

«Вампиры» (Les Vampires, реж. Луи Фейад, 1915) https://vk.com/video-178047762_456239390

«Доктор Мабузе, игрок» (Dr. Mabuse, der Spieler, реж. Фриц Ланг, 1922)

Обложка: «Завещание доктора Мабузе» (Das Testament des Dr. Mabuse, реж. Фриц Ланг, 1933) https://vkvideo.ru/video-39165340_456248082

«Жилец» (The Lodger: A Story of the London Fog, реж. Альфред Хичкок, 1927) https://vkvideo.ru/video653173939_456242848

«Набережная туманов» (Le Quai des brumes, реж. Марсель Карне, 1938) https://www.imdb.com/title/tt0030643/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_7_nm_1_in_0_q_Le%2520Quai%2520des%2520brumes

«М» (M, реж. Фриц Ланг, 1931) https://www.imdb.com/title/tt0022100/

«Пепе ле Моко» (Pépé le Moko, реж. Жюльен Дювивье, 1937) https://www.imdb.com/title/tt0029453/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_5_nm_3_in_0_q_P%25C3%25A9p%25C3%25A9%2520le%2520Moko

«Сука» (La chienne, реж. Жан Ренуар, 1931) https://www.imdb.com/title/tt0021739/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_7_nm_1_in_0_q_La%2520chienne

«Таверна Ямайка» (Jamaica Inn, реж. Альфред Хичкок, 1939) https://www.imdb.com/title/tt0031505/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_7_nm_1_in_0_q_Jamaica%2520Inn

«Трехгрошовая опера» (Die Dreigroschenoper, реж. Георг Вильгельм Пабст, 1931) https://vkvideo.ru/video-39165340_456253278?t=1h50m31s

«Улица» (Die Straße, реж. Карл Грюне, 1923) https://vkvideo.ru/video-26103917_164024016

«Фантомас» (Fantômas, реж. Луи Фейад, 1913) https://vkvideo.ru/playlist/-39165340_56050570?from=search&search_track_code=videoplaylist_09e21041AKO1qQFIFfmHm_IzOuNV27Tk9NlOf808aHiBbM93P7YQ0vDFThBHqdvwsQlupwaG26Ommhhw2DsLBJ1u8XY5vz3B9PtBFUq_wNzBoN4K9yEaSnXQ2Y9O-g0Rj3jpajnXYpL7-0wYT6PT8LEJbqcGhtunqo0Ic_M7bHWcaPhbKLIRxPTuS3gi

«Человек-зверь» (La Bête humaine, реж. Жан Ренуар, 1938) https://www.imdb.com/title/tt0029957/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_4_nm_0_in_0_q_La%2520B%25C3%25AAte%2520humaine

«Шантаж» (Blackmail, реж. Альфред Хичкок, 1929) https://vkvideo.ru/video-112269642_456241232?t=1h24m8s

«Ящик Пандоры» (Die Büchse der Pandora, реж. Георг Вильгельм Пабст, 1929) https://vkvideo.ru/video-19802817_169273059