Прекрасное в работах Александра Константинова

Рубрикатор

1. Концепция

2. Понятие Прекрасного у Иммануила Канта

3. Анализ творчества Александра Константинова через призму кантовского прекрасного 3.1 Ранняя графика и скульптура 3.2 Инсталляци с использованием скотча и нетканных материалов 3.3 Инсталляции из металла и дерева

4. Заключение

Концепция

Александр Александрович Константинов — российский художник, архитектор и исследователь формы, чьё творчество занимает особое место в отечественном искусстве рубежа XX–XXI веков. Обращаясь к геометрии, модульности, визуальному ритму, работая на плоскости и в пространстве, Константинов создал не столько объекты, сколько автономные системы восприятия, в которых линия и структура становятся самостоятельными носителями смысла. Его работы — от ранней графики и минималистических скульптур до масштабных инсталляций из скотча и нетканых материалов, а позже из дерева и металла, — объединены стремлением к точной и одновременно открытой форме.

В советские годы Константинов — доктор физико-математических наук и профессором кафедры прикладной математики Московского университета электроники и математики — сочетал научную карьеру с занятиями в художественных классах. Будучи близким к нонконформизму и андеграунду, он не мог публично демонстрировать свои работы и только с началом перестройки в конце 1980-х — начале 1990-х получил возможность официально выставляться. Из-за двойственного положения между наукой и искусством Константинова часто сравнивают с художниками эпохи Возрождения, в деятельности которых искусство воспринимается как одно из самых мощных средств познания и в этом качестве уравнивается с наукой.

Интерес к анализу творчества Константинова через призму философии Иммануила Канта обусловлен тем, что многие ключевые качества его произведений соотносятся с кантовским понятием прекрасного, сформулированным в «Критике способности суждения». Кант понимает прекрасное как результат свободной игры воображения и рассудка, вызванной формой, которая кажется упорядоченной, но не подчинённой практической цели. Структуры, созданные Константиновым, — будь то строгая сетка графического листа или воздушная пространственная инсталляция — как раз и вызывает подобное беспристрастное созерцание: зритель сталкивается с формой, которая выглядит целесообразной, но не функциональной, гармоничной, но не содержащей в себе какого-либо универсального правила.

Таким образом, обращение к кантовской эстетике позволяет рассматривать работы Константинова не только как художественные объекты, но и как непосредственные примеры процесса эстетического суждения. Это исследование направлено на то, чтобы, анализируя различные этапы его творчества, выявить, каким образом кантовское понятие прекрасного проявляется в графике, временных инсталляциях и долговечных конструкциях художника, и почему его язык формы оказывается столь созвучным философскому пониманию свободы и гармонии.

Понятие Прекрасного у Иммануила Канта

1. Прекрасное как форма целесообразности без цели: Кант утверждает, что эстетическое наслаждение возникает из ощущения целесообразности, но без представления о конкретной цели. То есть объект кажется «организованным» и «гармоничным», как будто он предназначен для чего-то, но при этом мы не присваиваем ему утилитарную функцию.

2. Безкорыстное удовольствие: В эстетическом суждении о прекрасном, согласно Канту, нет практической выгоды: мы не наслаждаемся объектом, чтобы извлечь какую-то пользу, а просто созерцаем его ради самого созерцания.

3. Очевидность без понятия: При суждении о прекрасном нет чёткого концептуального определения: удовольствие испытываемое от восприятия прекрасного предмета предваряет эстетическое суждение.

4. Всеобщая сообщаемость: Хотя суждение вкуса субъективно, Кант считает, что оно претендует на всеобщность: когда мы называем что-то прекрасным, мы бессознательно предполагаем, что другие должны с нами согласиться.

5. Гений и творчество Для Канта прекрасное искусство требует гения: гений — это врождённая способность, дающая художнику «правила», которые нельзя полностью формализовать. Гений соединяет воображение, рассудок и свободную игру духа, создавая оригинальные эстетические идеи.

Анализ творчества Александра Константинова через призму кантовского прекрасного

Ранняя графика и скульптура

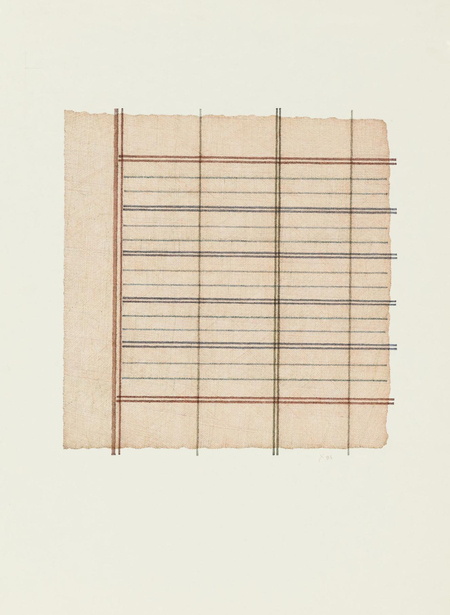

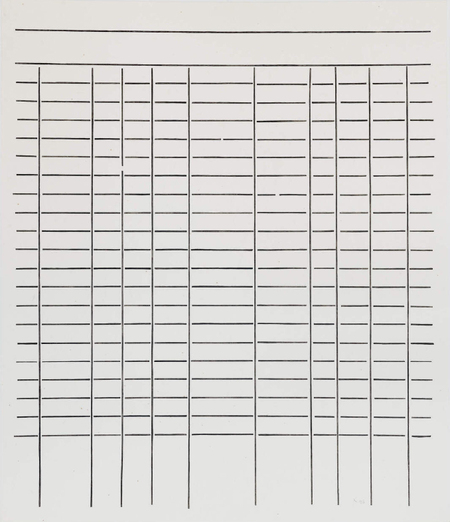

А. А. Константинов. Из серии «Красные миллиметровки». 1991

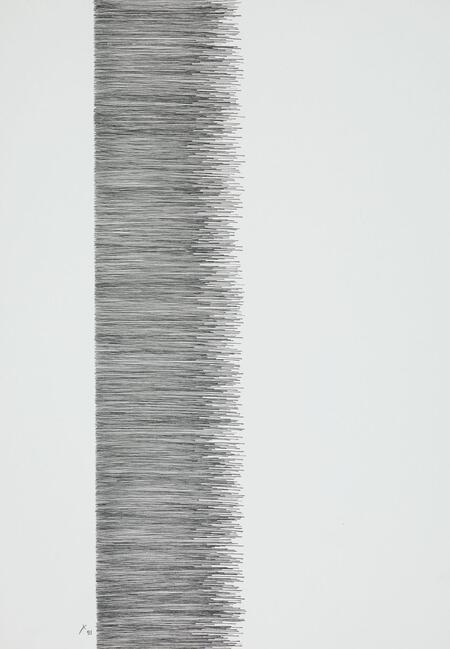

А. А. Константинов. Лист № 2. Серия «Черное на белом». 1991 // Хорошо разлинованная бумаг. 1993

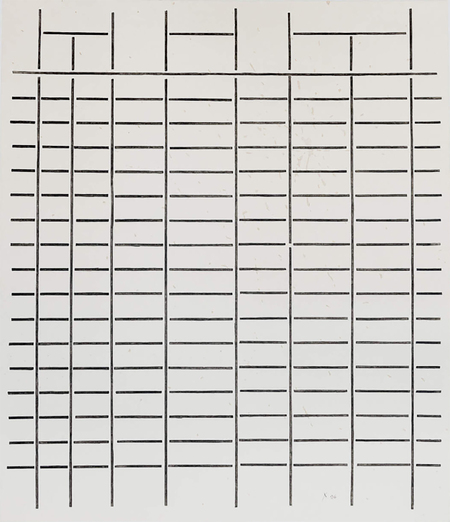

Графика Константинова раннего периода построена на строгих сетках, ритмических повторах линий, вариативных модулях и тщательно продуманной композиционной экономии. В этих работах ощутим отзвук математического мышления: каждая линия имеет вес, каждый модуль включён в общую структуру, но при этом рисунки не превращаются в техническую диаграмму. Они сохраняют лёгкость, пульсацию, почти музыкальную ритмичность, благодаря которой зритель переживает их не как абстрактную схему, а как эстетический опыт. Именно это состояние, когда взгляд свободно движется внутри структуры, порождая удовольствие от «согласованной игры познавательных способностей», Кант и называет восприятием прекрасного.

А. А. Константинов «Композиция». Бумага, шелкография. Конец XX века

А. А. Константинов. Измеренный пейзаж. 1993

В «Измеренном пейзаже» Константинов заигрывает с попыткой придать утилитарную функцию своим построениям, мы видим изображение растиражированное во многих вариациях размеров, при этом утилитарность масштабной сетки довольно эфемерна. Принцип, по которому Константинов многократно воспроизводит изображение, не ясен, если приглядеться, то и сами сетки имеют в основе разные модули. В этой работе всё кажется целесообразным, но целью является поддержание формой её собственного существования.

А. А. Константинов. Big form blatt 2. Бумага, акварель, карандаш и тушь. 1996 // Big form blatt 5. Бумага, акварель, карандаш и тушь. 1996

Ранние работы Константинова также важны для понимания того, каким образом художник постепенно вырабатывает собственный принцип «пространственной линии» — линии, которая перестаёт быть лишь графическим элементом и становится частью трёхмерной конструкции. Линия в графике — обобщённая, исследуемая, варьируемая — со временем превращается в пространственный вектор. Таким образом, ранний период можно рассматривать как лабораторию формальных исследований, в которой складывается эстетическая практика художника как практика «свободной игры», основанной на внутреннем самодвижении формы.

А. А. Константинов. Алюминиевая сетка. 1992

А. А. Константинов. Из серии «Медные инкрустации». Начало 1990-х // Плоская скульптура. 1990.

Не менее интересны ранние малые скульптуры Константинова — лаконичные, геометрические объекты, выполненные из дерева, проволоки, металлических стержней. Эти конструкции можно рассматривать как переходное звено между плоскостной графикой и пространственными инсталляциями более поздних лет. Скульптуры обладают качеством, которое Кант определяет как «целесообразность без цели»: их конструктивность и структурность вызывают ощущение внутренней логики, но при этом эта логика не служит никакой внешней функции. Они кажутся упорядоченными, но не инструментальными. Это и делает их эстетически автономными.

Эфемерные инсталляции

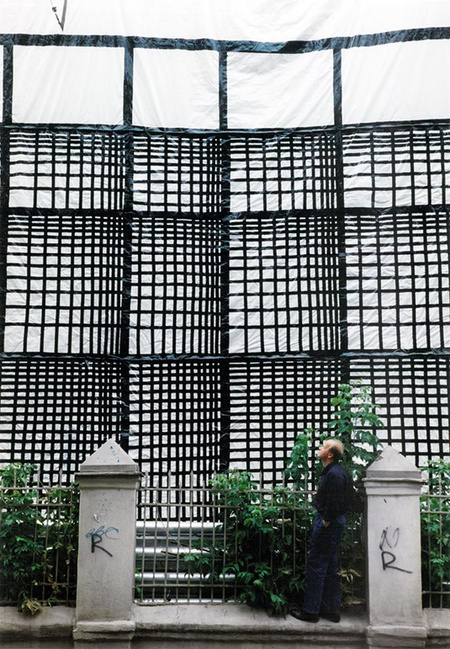

А. А. Константинов. Серия «Вид города N». Москва. 2002// Нижний Новгород. 2003

Эфемерные инсталляции Александра Константинова выполнены с помощью скотча и нетканых материалов. Первую работу в этой технике он выполнил по заказу Государственного центра современного искусства, поначалу Константинов хотел напечатать рисунок на огромном формате, но столкнулся с нехваткой средств, результатом которой стала оригинальная и эффектная техника.

А. А. Константинов. Серия «Вид города N». Нижний Новгород. 2003

Эти инсталляции стали важнейшим этапом в его творчестве — те же штриховки и линейные структуры оказались перенесенными в несравнимо больший масштаб, и стали инструментом для работы с пространством.

Оболочка здания превращается в ритмически-организованную нестабильную поверхность, сгущениями линий Константинов передает основные конструктивные элементы и проемы здания и это только усиливает ощущение хрупкости и эфемерности оболочки. Это отвечает кантовской идее прекрасного как явления, свободного от интереса.

А. А. Константинов. Белый квартал. Москва. 2005-2006

«Белый квартал» представляет собой пространственную сетку или фрагмент воображаемой городской структуры, построенной из белых лент или нетканого материала. Этот объект действует как лаборатория восприятия: зритель входит внутрь, двигается между плоскостями, переживает их смену при движении света.

Здесь актуализируется кантовское представление о согласованности познавательных способностей: зрение, движение тела, ориентация в пространстве, чувство масштаба — всё работает одновременно. Система кажется целесообразной, хотя никакой утилитарной задачи объект не решает.

А. А. Константинов. Покров. Ферапонтово. 2003

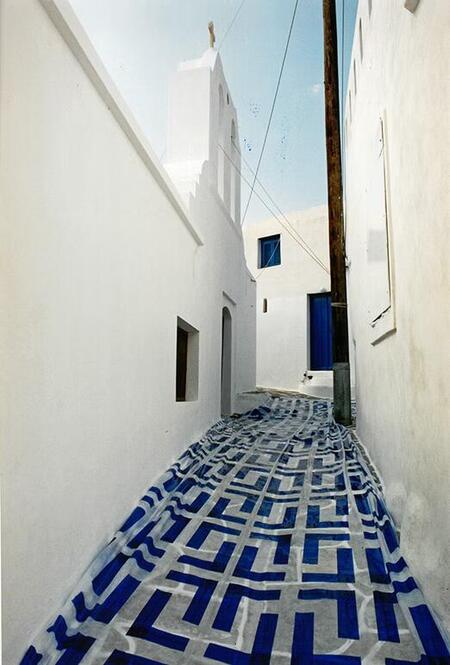

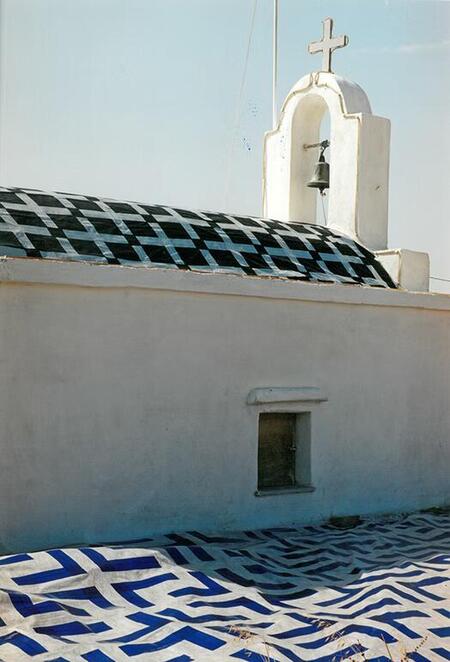

А. А. Константинов. Покров. Парос, Греция. 2003

Инсталляция «Покров» отличается от предыдущих работ более мягкой пластикой и присутствием «воздушности». Слои полупрозрачного материала создают эффект колеблющегося поля, которое меняется в зависимости от точки зрения. Свет является неотъемлемой частью объекта — он «рисует» форму.

В кантовском смысле это проявление свободы воображения: форма не фиксирована, она постоянно пересоздаётся восприятием. Зритель испытывает эстетическое наслаждение не от стабильности, а от изменения структуры. Это тонкое соответствие кантовской идее: прекрасное — это не вещь, а способ переживания вещи.

А. А. Константинов. Вилла Бернаскони. Ланси, Женева, Швейцария. 2004-2005

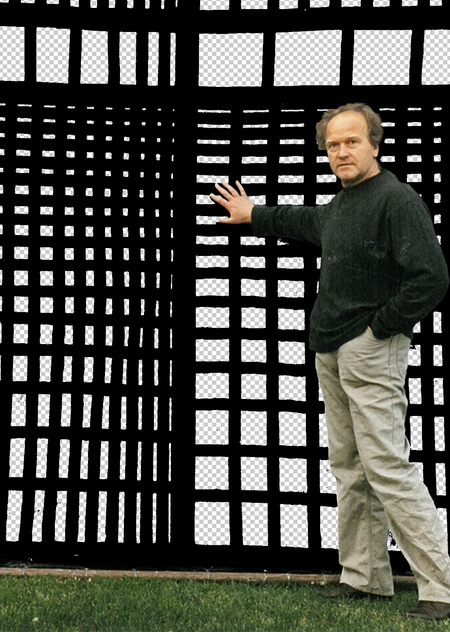

А. А. Константинов. Вилла Бернаскони. Ланси, Женева, Швейцария. 2004-2005 (на фото справа Александр Константинов на фоне инсталляции)

«Вилла Бернаскони» одна из самых важных работ Константинова за рубежом. Внутри исторической виллы он создал пространственную конструкцию из линий-лент, которая «переписывает» архитектуру здания. Форма не вторит пространству — она входит в диалог с ним, создаёт второй, параллельный уровень восприятия.

Незначительные колебания в плотной штриховке, появляющиеся из-за эластичности материала и рукотворности «скотчевых» штрихов их роднят их с окружающей природой.

Кант говорит, что прекрасное искусство должно казаться природным, как бы продуктом природы, несмотря на его искусственное происхождение.

А. А. Константинов. Принцип дополнительности. Париж, Франция. 2005-2006

Название работы Принцип дополнительности отсылает к понятию Нильса Бора. Здесь в рисунке из скотча Константинов в своей манере подражает окружающему архитектурному контексту. И зритель одновременно видит и саму архитектуру и её упрощенные предельно экспрессивные двухмерные образы. Штрихи скотча как бы проявляют структуру изображаемых объектов, но делают это не буквально, правила по которым они наносятся диктуются не изображаемым, а рукой самого мастера.

А. А. Константинов. Принцип дополнительности. Париж, Франция. 2005-2006

Долговременные инсталляции

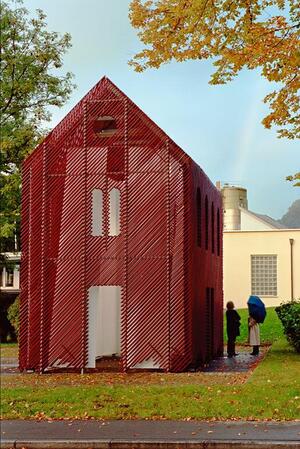

А. А. Константинов. Фронтоны (Pediments). Московская область. 2007

Поздний период творчества Александра Константинова характеризуется использованием долговечных материалов — дерева, металла, а также их комбинаций. Эти работы отличаются масштабностью, но сохраняют принципиальные свойства более ранних работ: форма остаётся автономной, её цель — эстетическая, а не утилитарная. Это всё та же «целесообразность без цели», создающая свободное, созерцательное удовольствие.

А. А. Константинов. Under the Linde (Под Липой/Близ ул. Линде). Оттен Кунст Раум, Хоэнемс, Австрия. 2008

Композиции Фронтонов и Under the Linde представляет собой серию деревянных каркасов. Константинов варьирует их масштаб, наклон и ритм конструкций, создавая ощущение архитектурной симфонии. Линии и плоскости перекрывают друг друга, образуя сложную геометрию, которая изменяется в зависимости от точки зрения. Из-за наклона и прозрачности структура «оживает» в процессе перемещения зрителя. Форма ощущается как упорядоченная, но сама по себе не является зданием и не содержит какой-либо однозначной функции.

А. А. Константинов. Irony (Ирония/Железо). Ньюверкеркен, Бельгия. 2009

А. А. Константинов. Irony (Ирония/Железо). Ньюверкеркен, Бельгия. 2009

В «Irony» Константинов играет не только с формой но и с названием, прочитать его можно, как «Железо», и, действительно, объект выполнен из ржавых металлических прутьев, и как «Ирония». Второй вариант названия также вполне релевантен, в инсталляции присутствуют все элементы из которых обычно состоит здание, но они указаны здесь практически в виде перечисления, «перед нами предстает скорее воплощенный образ дома как такового, его модель в натуральную величину.» [4] «Irony» демонстрирует, как долговечный материал сохраняет эфемерное качество формы, ранее выраженное в скотчевых инсталляциях.

А. А. Константинов. Алюминиевый дом. Московская область. 2010

В поздние годы Константинов переходит от чисто художественной практики к работам в коллаборациях с архитектурными бюро в России и Люксембурге, архитектура, как вещь утилитарная не может рассматриваться с точки зрения кантовского прекрасного, она способна обладать лишь сопутствующей красотой.

Алюминиевый дом помещен в конце исследования, как одна из «переходных» точек, где привычная структура штрихов Константинова становится максимально приближенной к тому чтобы стать фасадом индивидуального дома. Всё же металлические рейки не становятся ограждающими конструкциями, а скорее деформируют исходную форму существующего здания, вступая в диалог с его структурой, рождая в зрителе игру познавательных способностей.

А. А. Константинов. Алюминиевый дом. Московская область. 2010

Заключение

Анализ творчества Александра Константинова через призму кантовского понятия прекрасного позволяет увидеть в его работах не просто эксперимент с линией, материалом или пространством, но глубокую философскую рефлексию о природе эстетического опыта. Его графика, временные инсталляции и долговечные структуры воплощают принцип «целесообразности без цели», отражают беспристрастность созерцания и создают пространство свободной игры воображения и рассудка.

Тем самым искусство Константинова может быть понято как визуальная форма кантовской эстетики — как практика, которая не иллюстрирует философию, но живёт внутри её принципов. Этот подход позволяет рассматривать его работы не только в контексте современного искусства, но и как часть более широкой интеллектуальной традиции.

Кант И. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 5: Критика способности суждения. Издательство «ЧОРО», 1994.

Константинов А. Александр Константинов. Екатеринбург: Tatlin, 2007.

Асс Е. В приграничной полосе. Беседа Евгения Асса с Александром Константиновым // Александр Константинов. Екатеринбург: Tatlin, 2007.

Гнедовская Т. Художник Александр Константинов и архитектура.

Интервью // MIA-VINT.ru. URL: https://web.archive.org/web/20130706010800/http://mia-vint.ru/interviews/2291

(дата обращения: 19.11.2025).

Александр Константинов: от линии к архитектуре // Государственная Третьяковская галерея. URL: https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/o/aleksandr-konstantinov-ot-linii-k-arkhitekture/?ysclid=mi62r1pmbv409497943

(дата обращения: 19.11.2025).

Александр Константинов: от линии к архитектуре // Государственная Третьяковская галерея. URL: https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/o/aleksandr-konstantinov-ot-linii-k-arkhitekture/?ysclid=mi62r1pmbv409497943 (дата обращения: 19.11.2025).

Александр Константинов: официальный сайт. URL: https://www.alexanderkonstantinov.com/ (дата обращения: 19.11.2025)

Проект: «Александр Константинов — Дом воздуха и линий» // GES-2. URL: https://ges-2.org/projects/alexander-konstantinov-house-of-air-and-lines (дата обращения: 19.11.2025).