Образы будущего в советской визуальной культуре: фантастика 1960–1980-х

Рубрикатор

✭ Концепция;

✭ Исторический контекст;

✭ Идеология «потребного будущего»;

✭ Визуальные медиумы советской фантастики;

✭ Выводы.

Концепция

Визуальная культура советской научной фантастики — это пространство, в котором художественные приемы, технологические возможности и идеологические задачи постоянно пересекались и влияли друг на друга. В нее входят анимация, книжная иллюстрация, журнальная графика, киноплакаты и разнообразные проекты на космическую тематику. Выбор этой темы связан не только с личным интересом к эстетике фантастики, но и с тем, что именно через такие визуальные материалы в СССР формировалось массовое представление о будущем. Они задавали определенные образы — от космонавтов и роботов до городов грядущего — и показывали, как страна видела свое место в научно-техническом прогрессе. Кроме того, эта область оставила заметный след в визуальной культуре и сегодня, поскольку многие ее решения продолжают влиять на современный графический дизайн и образы футуризма.

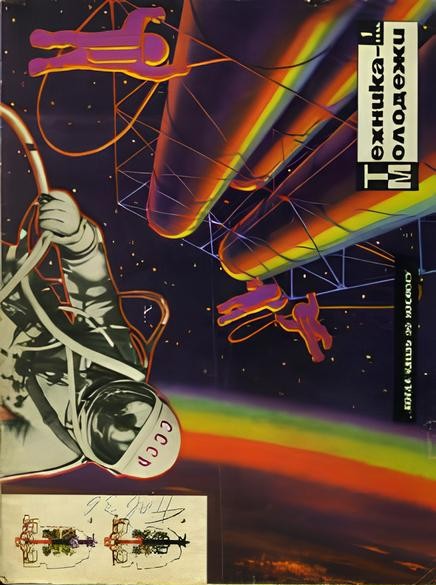

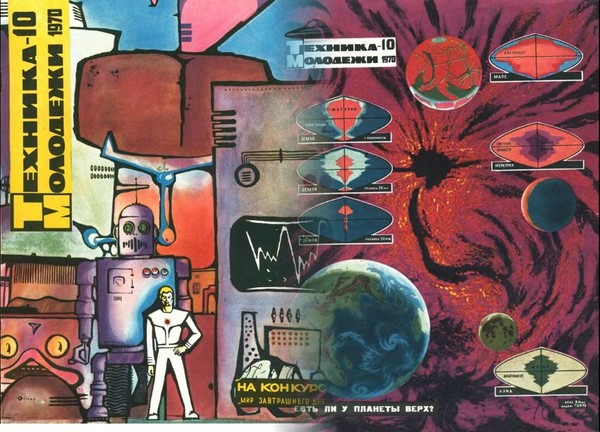

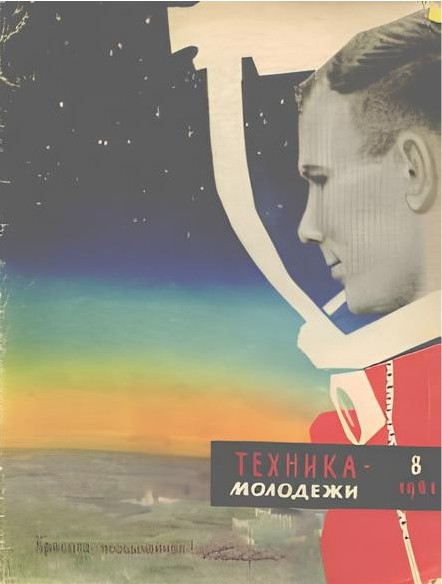

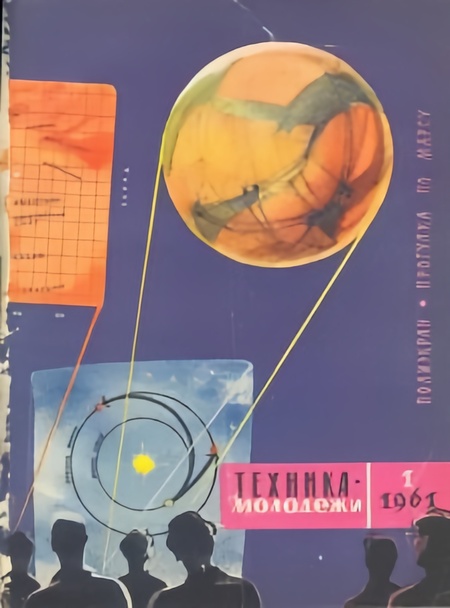

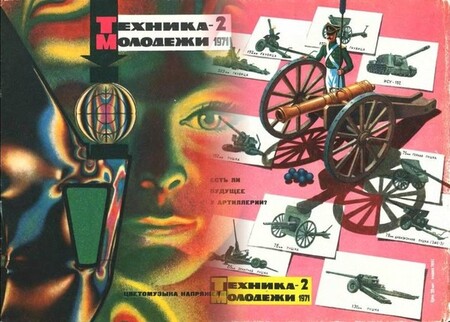

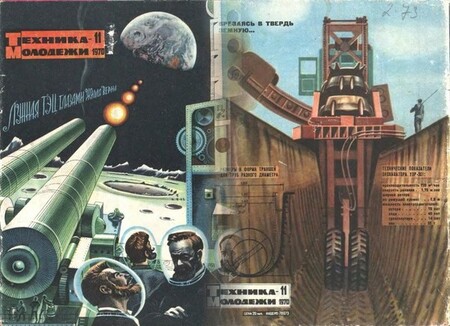

Обложка журнала «Техника — молодежи», художники неизвестны, 1970 г.

Отбор визуального материала будет строиться на стремлении собрать наиболее показательную и разноплановую подборку того, как в советской фантастике изображалось будущее. В нее войдут кадры из мультфильмов, иллюстрации к книгам, обложки журналов вроде «Техники — молодежи», киноплакаты и примеры выставочных или популяризационных материалов. Главный принцип — репрезентативность: важны образы, которые отражают типичные композиционные решения, устойчивые мотивы и особенности, характерные для разных десятилетий. Выбранные артефакты должны позволить проследить, как менялась фантастическая эстетика с 1960-х до 1980-х годов и какие визуальные элементы при этом оставались стабильными.

Работа с текстовыми источниками будет опираться на сочетание историко-культурного анализа и подходов визуальных исследований. В основе — исследования о советской фантастике, графическом дизайне, массовой культуре и эстетике космической эпохи. Также будут использоваться публикации о работе редакций, киностудий и издательств, чтобы понимать, как производственные условия влияли на визуальный язык. Такой подход позволит сопоставить официальные представления о будущем, транслируемые через прессу и государственные проекты, с художественными интерпретациями конкретных авторов — иллюстраторов, мультипликаторов, дизайнеров.

Гипотеза заключается в том, что советская визуальная фантастика 1960–1980-х годов сформировала целостную и узнаваемую эстетическую систему, которая не только отражала идеологические задачи и научный оптимизм эпохи, но и самостоятельно конструировала образ будущего через совокупность устойчивых художественных стратегий. В разных медиумах этот образ выражался по-разному, но сохранял единые визуальные характеристики — геометризацию форм, яркий цветовой контраст, технократическое воображение и романтизацию научного прогресса.

Исторический контекст

Для начала стоит понимать причину и контекст предмета изучения. Формирование советской визуальной футуристической эстетики происходило не внезапно, а в результате последовательных культурных и исторических процессов, начавшихся задолго до 1960-х годов.

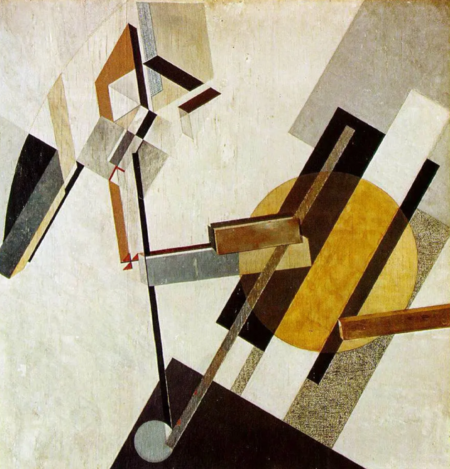

Работы «Проун № 19» и «Три измерения», художник Эль Лисицкий, 1922 г. и 1919 г.

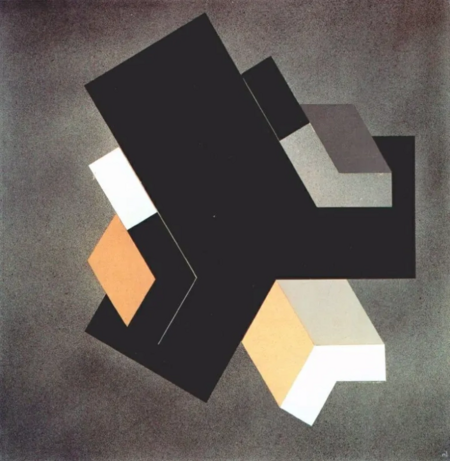

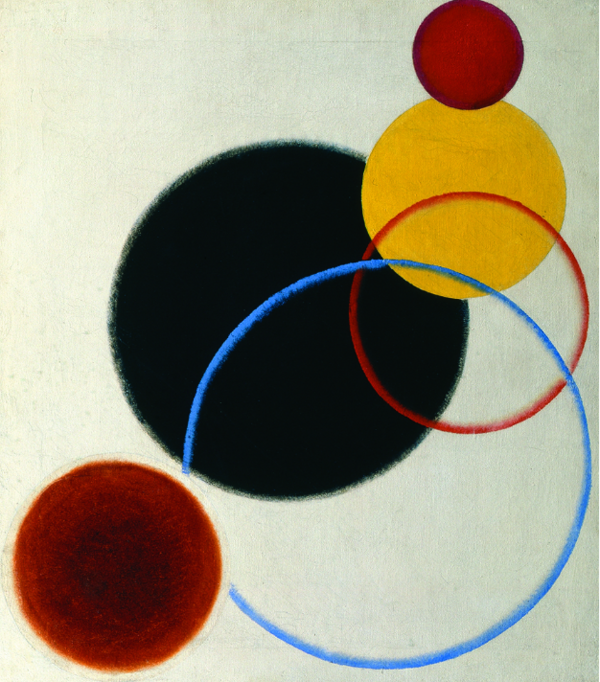

Уже в 1920-е художники авангарда экспериментировали с образом новой технологической эпохи. Конструктивизм с его интересом к геометрии, машинным формам и функциональности заложил основы визуального мышления, в котором техника воспринималась не только как средство производства, но и как эстетическая ценность. Как пишет Юлия Карпова в своей диссертации, несмотря на то что многие авангардные проекты так и не были реализованы, их приемы — крупные плоскости, яркие контрасты, обобщенные фигуры — остались в визуальной культуре и стали важным ресурсом, к которому позднее обратилась фантастика.

Работы «Беспредметная композиция» и «Композиция», художник А. М. Родченко, 1918 г. и 1919 г.

В 1930-х годах визуальная культура сместилась к теме индустриализации. Массовые стройки, героизация инженера и рабочего, образы тракторов, турбин и заводов формировали новый тип оптимистической визуальности, ориентированной на прогресс и коллективное созидание. Именно тогда закрепился образ «героя будущего» как человека труда и науки — мотив, который впоследствии легко трансформировался в фигуры ученых, конструкторов и космонавтов. Визуальный язык стал торжественным, масштабным и идеализированным: эти черты позже окажутся полностью совместимы с футуристической эстетикой.

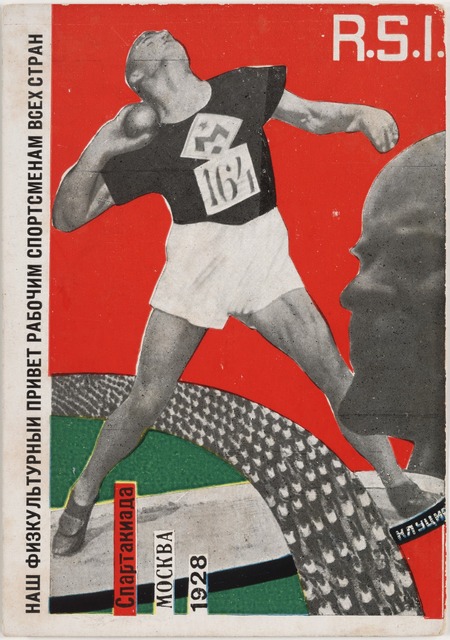

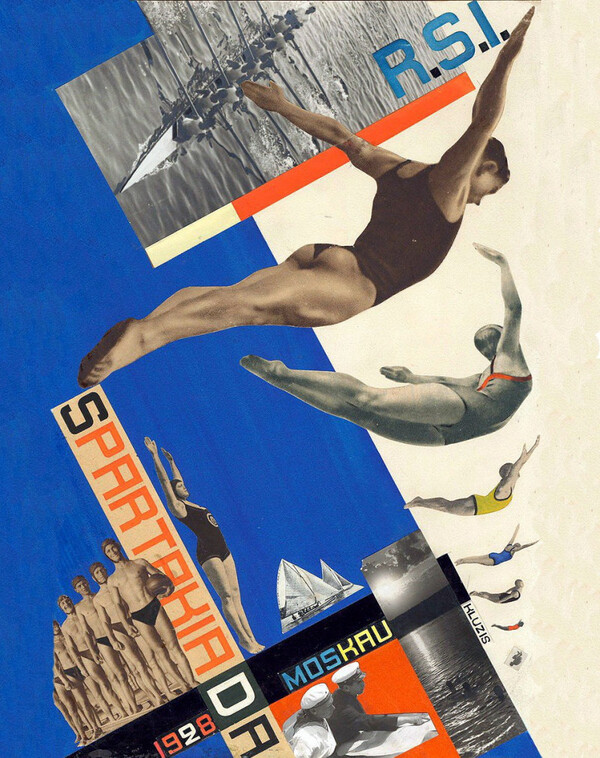

Серия открыток «Всесоюзная спартакиада», художник Г. Г. Клуциус, 1931 г.

Теперь, когда предпосылки ясны, можно переходить к изучаемым временным рамкам. После Второй мировой войны государство активно развивало научную и инженерную сферу: создавались конструкторские бюро, научные институты, формировались программы по популяризации технического знания. В условиях холодной войны прогресс становился политическим аргументом, и интерес общества к науке был частью более широкой стратегии.

Вырезка из газеты «Комсомольская правда», 1957 г.

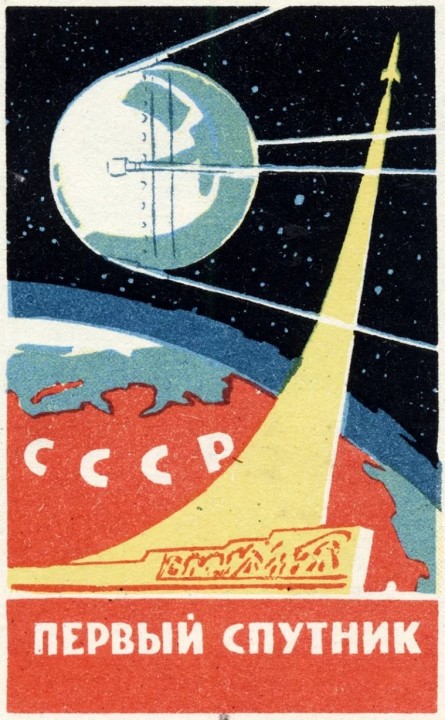

На рубеже 1950–1960-х годов эти процессы получили конкретное воплощение: запуск «Спутника-1» в 1957 году, первый полет человека в космос в 1961-м, последующие орбитальные и лунные программы. Эти события не только произвели эффект сенсации, но и изменили визуальную культуру. Космос стал центральным символом будущего, а изображения ракет, звездных кораблей и космонавтов начали появляться в журналах, плакатах, учебниках, на выставках и даже в бытовых предметах.

Постеры «Спутник-1», художники неизвестны, 1957 г.

Почтовая карточка «Слава советской науке!», Художник В. Климашин, 1959 г.

Почтовая карточка «12 апреля — день космонавтики», Художники Лесегри, 1963 г.

К началу 1960-х гг. в СССР сформировались идеологические «нарративы предвидения»: послевоенный период характеризовался своеобразной «рекламой» технических достижений — так называемым «потребным будущим». В своей научной статье Андрей Алексеевич Трошин подчеркивает, что после Великой Отечественной войны в фантастике появились сюжеты о «ближнем прицеле» — они «зовут молодежь во втузы», рассказывая о достижениях науки и не затрагивая личностных проблем.

Плакат «Слава советской науке!», Художник В. П. Викторов, 1957 г.

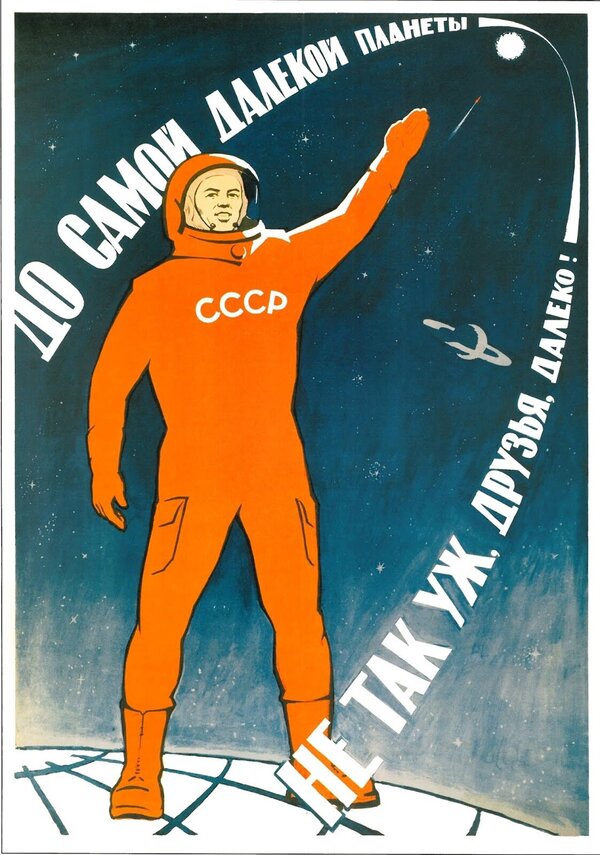

С одной стороны, как отмечает Трошин, «нарративы убеждения и предвидения» остались в значительной мере феноменом 1950-х годов, с другой — сам престиж науки и космоса взлетел с полетом Юрия Гагарина (1961). Автор статьи констатирует, что после 1961 года освоение космоса стало «одним из ключевых направлений советской науки — фантастика повествует о космических полетах к иным мирам». Эта технологическая эйфория быстро отразилась во внешней культуре: например, в годы «космической гонки» журнальные обложки и плакаты нередко изображали ракеты, спутники и улыбающихся космонавтов.

Обложки журнала «Техника — молодежи», художники неизвестны, 1961 г.

Почтовая карточка «12 апреля — день космонавтики», Художник Е. Д. Анискин, 1964 г.

В середине 1960-х годов советская фантастика вступила в новую фазу. Оставаясь верной принципам марксистской эстетики, она стала больше внимания уделять человеку и его мыслям. Трошин отмечает, что «о 60-х годах говорят как о новом витке развития фантастики» — тексты этого времени уже «занимаются не только техническими нововведениями, но обращают взгляд на самого человека, его психологию». Ключевым примером становится творчество братьев Стругацких и Ивана Ефремова: их произведения «выходят за рамки нормативных требований идеологии» и описывают тревожный, необычный образ будущего.

Обложка журнала «Техника — молодежи», художники неизвестны, 1951 г.

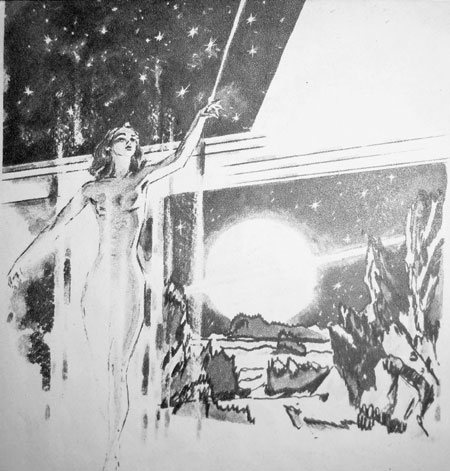

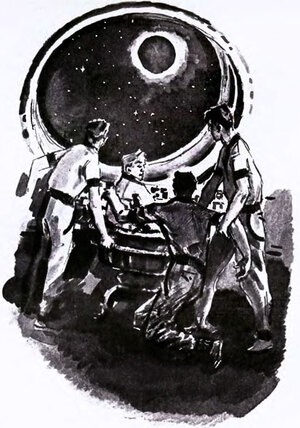

Иллюстрации к роману И. А. Ефремова «Туманности Андромеды», художник А. Побединский, 1957 г.

Иллюстрации к роману И. А. Ефремова «Туманности Андромеды», художник А. Побединский, 1957 г.

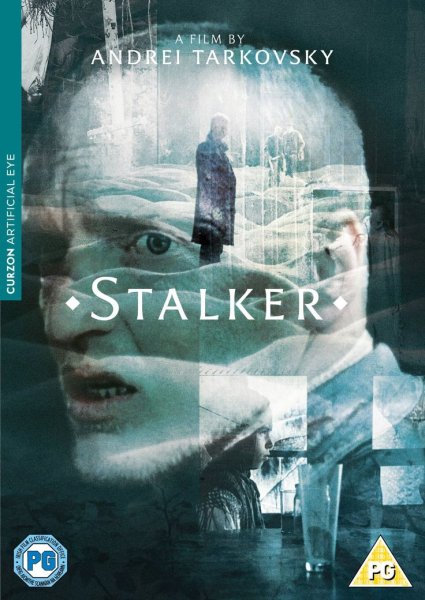

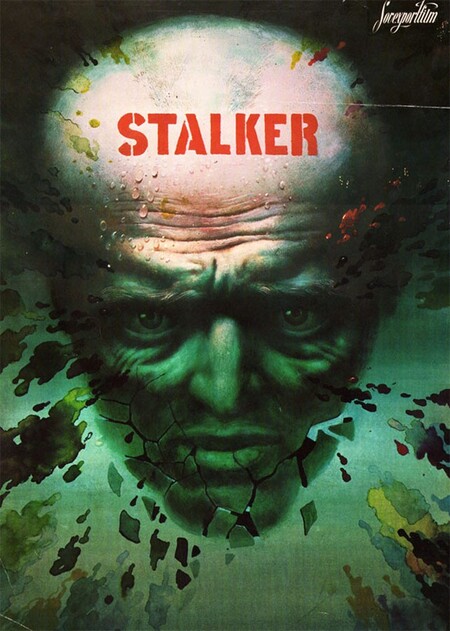

Аналогичные тенденции проявляются и в кино: как отмечает киновед Донато Тотаро, в ретроспективе советской фантастики на фестивале Fantasia (2007) «лучшим и самым известным» стал «Сталкер» (1979) Андрея Тарковского, фильм почти без привычных атрибутов жанра, но с характерным для советской тематики философским отношением к времени и человеку.

Постеры к фильму «Сталкер», режиссер А. Тарковский, 1979 г.

В 1970–1980-х годах советская научная фантастика оставалась популярной, хотя и демонстрировала признаки застоя. Отметив жанровую «незаселенность» и идеологическую монотонность позднего СССР, Трошин утверждает: «узкая направленность советской фантастики, скованной идеологическими клише, более явственно стала осознаваться в эпоху крушения социалистического строя».

Постер к фильму «Город Зеро», режиссер К. Шахназаров, 1988 г.

Несмотря на это, вплоть до конца 1980-х создавались заметные киноработы и книги, многие из которых вновь обратились к теме путешествий и технологий. По свидетельству Тотаро, к концу эпохи были показаны такие картины, как «Сталкер» (1979), «Человек-амфибия» (1962) и «Город Зеро» (1988). Важным итогом исторического нарратива становится ощущение, что 1960–1980-е гг. в науке и культуре Советского Союза прошли под знаком веры в технический прогресс и светлое будущее, хотя эта вера к концу периода уже ощутимо ослабевала.

Постер к фильму «Человек-амфибия», режиссеры Владимир Чеботарёв, Геннадий Казанский, 1961 г.

Кадры из фильма «Гостья из будущего», сценарист К. Булычев, 1985 г.

Идеология «потребного будущего»

Идеология «потребного будущего» формулировалась как показ идеала, ради которого строился социализм. Сразу после революции нужно было показать людям картину идеального будущего — потому возникали утопические сюжеты. Затем, после войны, в условиях индустриализации фокус был смещен на восстановление экономики: возникает фантастика «ближнего прицела» — рассказы о достижениях науки и техники, призванные привлечь молодежь к точным наукам. Так, фантасты изображали новую марку трактора или здание института, выполняя идеологический заказ: Трошин цитирует партийный лозунг «зовет молодежь во втузы», подчеркивая, что «о достижениях нашей науки и прогнозируя ее дальнейшее развитие <…>, но при этом человек практически не фигурирует».

Журнал «Техника — молодежи», художник Константин Арцеулов, 1952 г.

Иллюстрации «Живые паруса. На межгалактической станции связи будущего» и «Первый контакт», Н. Недбайло, 1972 г. и 1982 г.

В 1960-е советская наука стала выходить в космос: в сознании общества «освоение космоса становилось одним из ключевых направлений», и фантасты прежде всего «повествовали о космических полетах к иным мирам». Образы звездных кораблей, станций и других планет наполнили журнальные иллюстрации и кинематографические декорации.

Плакаты, художники В. Викторов и М. М. Соловьев, 1961 г. и 1962 г.

При этом ментальность «потребного будущего» изменилась, наконец фантастика обратилась к человеку как личности (примером стали Стругацкие). Тем не менее, идеологическая задача осталась: визуальные решения тщательно демонстрировали прогресс. Например, в те же 1960-е дизайнеры проектировали «жизнеустройство через 50, 80 и даже 100 лет», отражая веру в технологии грядущего. В оформлении приборов и мебели того времени часто встречались «космические» мотивы (известна электрическая «Спутник»-самовар 1975 г.), подчеркивая всепроникающую «космическую тему».

Самовар «Спутник», художник-дизайнер К. М. Собакин, 1977 г.

Таким образом, «потребное будущее» выражалось в образах светлого технического рая: «вера в человека, в его светлое будущее человечества» была характерна для культуры 1960–70-х. На обложках журналов и обоях встречались идеализированные города будущего, на плакатах — улыбающиеся космонавты. Эту установку критики и историки связывают с глубоко идеологизированной эстетикой эпохи: согласно Трошину, для советской фантастики выполнение соцзаказа на описание «желаемого будущего» делало ее «наравне с соцреализмом художественным воплощением марксистско-ленинской теории отражения».

Визуальные медиумы советской фантастики

В советской фантастике наглядной формой визуализации будущего традиционно была журнальная графика. Популярные издания («Техника — молодежи», «Уральский следопыт», «Новый мир» и др.) регулярно украшали футуристические обложки и вставки.

Обложки журнала «Техника — молодежи», художники неизвестны, 1968 г.

Как отмечают исследователи дизайна, к концу СССР «художественная линия» проектной культуры включала плакатистов и мультипликаторов — авторов знаменитых иллюстраций и анимационных фильмов. Например, обложки «Техники — молодежи» конца 1960-х часто рисовали ракету, устремившуюся к звездам, или город будущего, изобразив «успешное» советское завтра. Такое журнальное искусство отражало как конструкторские амбиции (преследуемые ВНИИТЭ), так и завораживающие фантазии советских художников, стремившихся наполнить обыденность поэтическим видением прогресса.

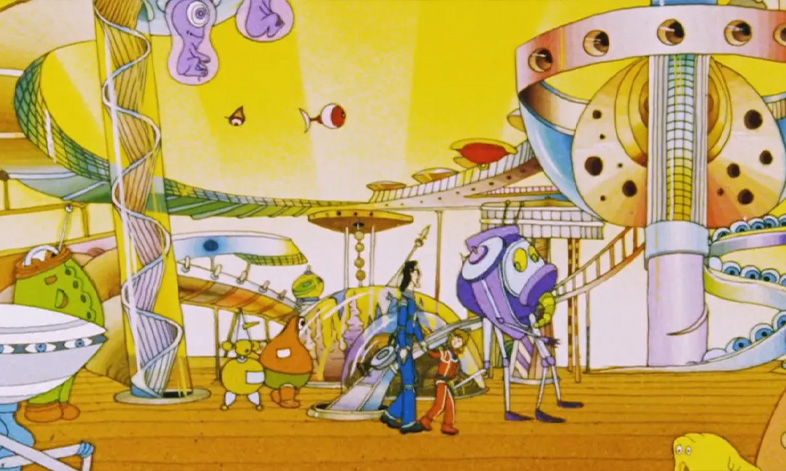

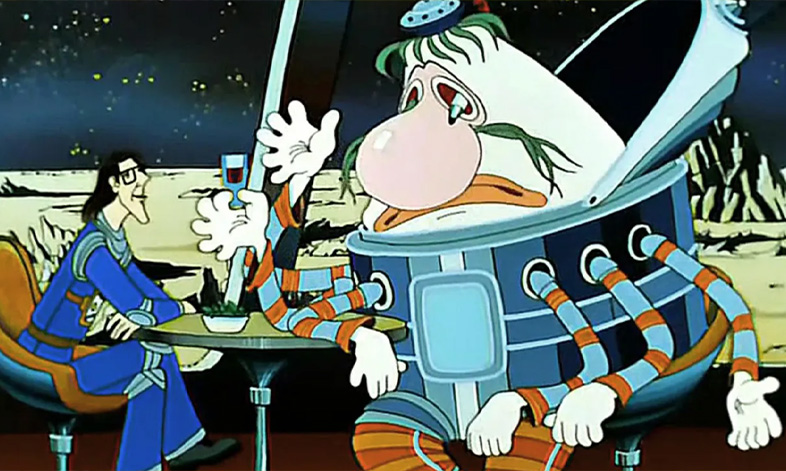

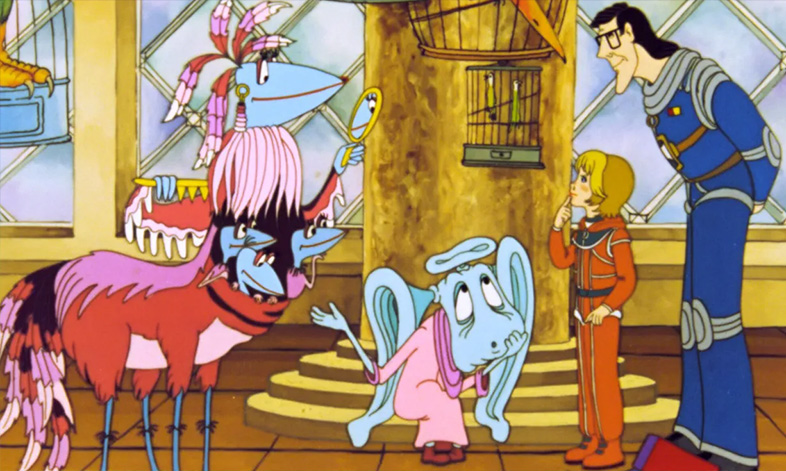

Обложки мультфильма «Тайна третьей планеты», Союзмультфильм, 1981 г.

Среди визуальных медиа не последнюю роль играла и анимация. Хотя собственно научно-фантастических мультипликационных фильмов было сравнительно немного, многие шедевры включали фантастические элементы. «Союзмультфильм» создавал такие картины, как «Тайна третьей планеты» (1981) — калейдоскоп разноцветных инопланетных миров — и «Планета бурь» (1978). Художники-аниматоры советской школы (например, Юрий Норштейн) часто вводили в свои работы поэтические космические образы.

Кадры из мультфильма «Тайна третьей планеты», Союзмультфильм, 1981 г.

Постеры мультфильма «Планета бурь», кинокомпания «Леннаучфильм», 1961 г.

Даже в кинематографе 90-х осталось «асоциальное коммунистическое идеалистическое» стремление к «космическому образу бесконечного творчества», где человеческая жизнь посвящена нескончаемому полету мысли. В целом визуальный язык советской мультипликации перекликался с нарративами научной фантастики: он сочетал упрощенные контуры с яркой символикой, передавая ту же веру в высокие технологии и светлое будущее, что и журнальная графика и кино.

Выводы

По совокупности рассмотренных источников гипотеза о том, что визуальная культура советской фантастики 1960–1980-х гг. прежде всего воплощала идеологию «потребного будущего», подтверждается.

Как показывают исследования, советская научная фантастика неизменно служила «социальному заказу на создание произведений, изображающих желаемое будущее» — она была «художественным воплощением марксистско-ленинской теории отражения». Это требование накладывало четкие рамки на визуальные образы: оформление книг, журналов и фильмов должно было убеждать зрителя в неизбежности светлого технологического будущего. Данные дизайн-исследований подтверждают эту же мысль: позднесоветский проект часто определялся как «концептуально-экспериментальный», устремленный к «идеальной предметной среде» и технологиям грядущего.

Обложки журнала «Техника — молодежи», художники неизвестны, 1971 г.

Таким образом, источники дают основание заключить, что визуальная эстетика советской фантастики 1960–1980-х представляла собой синтез официальной идеологии и модернистских форм. Она отражала «веру в человека, в его светлое будущее» и конструировала образы тех самых «картинок идеального будущего», о которых писали идеологи. Следовательно, выдвинутая на этапе постановки исследования гипотеза находит подтверждение: художественные решения в советской фантастике той эпохи действительно обусловлены представлением о «потребном будущем» и служили его визуализации, что согласуется с данными выбранных источников.

Karpova Y. Designer socialism: The aesthetic turn in Soviet Russia after Stalin: дис. History наук: Budapest, 2015. — 355 с.

Totaro D. Science Fiction Soviet Style // OFFSCREEN URL: https://offscreen.com/view/science_fiction_soviet_style (дата обращения: 18.11.2025).

В. В. Цицилина, А. М. Переславцев, В. И. Кучерявых Футуризм прошлого и настоящего: синтез стимпанка и конструктивизма // Архитектурные исследования. 2024. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/narrativy-ubezhdeniya-i-predvideniya-v-pereosmyslenii-diskursa-opyt-sovetskoy-fantasticheskoy-literatury-i-reklamy-1950-h-godov (дата обращения: 17.11.2025).

Третьякова М.С., Казакова Н. Ю. Позднесоветский и современный российский дизайн: в поисках идентичности / Культура и искусство. 2025. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pozdnesovetskiy-i-sovremennyy-rossiyskiy-dizayn-v-poiskah-identichnosti/viewer (дата обращения: 17.11.2025).

Трошин А. А. // Нарративы убеждения и предвидения в переосмыслении дискурса: опыт советской фантастической литературы и рекламы 1950-х годов // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета URL: https://cyberleninka.ru/article/n/narrativy-ubezhdeniya-i-predvideniya-v-pereosmyslenii-diskursa-opyt-sovetskoy-fantasticheskoy-literatury-i-reklamy-1950-h-godov (дата обращения: 17.11.2025).

https://fantlab.ru/blogarticle69901page1 (дата обращения: 17.11.2025).

https://pbd.su/%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC (дата обращения: 17.11.2025).

http://journal-club.ru/?q=image/tid/131 (дата обращения: 17.11.2025).

https://www.anumis.ru/auc280/id1253698/postmarks/ (дата обращения: 17.11.2025).

https://www.anumis.ru/auc280/id1253696/postmarks/ (дата обращения: 17.11.2025).

https://www.anumis.ru/auc280/id1253699/postmarks/ (дата обращения: 17.11.2025).

https://www.anumis.ru/auc280/id1253694/postmarks/ (дата обращения: 17.11.2025).

https://all-collector.livejournal.com/6969.html (дата обращения: 17.11.2025).

https://ru.kinorium.com/173127/gallery/ (дата обращения: 18.11.2025).

https://ru.kinorium.com/173127/gallery/poster/ (дата обращения: 18.11.2025).

https://museumgagarin.ru/news/pervyy_iskusstvennyy_sputnik_zemli_lyudi_i_mir/ (дата обращения: 18.11.2025).

https://stupinomuseum.ru/post/701 (дата обращения: 18.11.2025).

https://epizodsspace.airbase.ru/bibl/tehnika_-_molodyoji/1957/1/tumannost.html (дата обращения: 18.11.2025).

https://dubikvit.livejournal.com/166137.html (дата обращения: 19.11.2025).

http://krasnokamskmuseum.ru/?page_id=2838 (дата обращения: 19.11.2025).

https://reddirect.ru/plakaty-sssr/sovetskie-plakaty-pro-kosmos/do-samoj-dalekoj-planety-ne-tak-uzh-druzya-daleko/ (дата обращения: 19.11.2025).

https://codeberg.org/oknarosta/posters/issues/56 (дата обращения: 19.11.2025).

https://artchive.ru/artists/65361~El'_Lisitskij/works/359398~Tri_izmerenija (дата обращения: 19.11.2025).

https://rusavangard.ru/online/biographies/rodchenko-aleksandr-mikhaylovich/ (дата обращения: 19.11.2025).

https://vkhutemas.academy/articles/gustav-klucis-korotko (дата обращения: 19.11.2025).

https://papik.pro/grafic/poster/1058-poster-stalker-tarkovskij-49-foto.html (дата обращения: 19.11.2025).

https://pasha-popolam.livejournal.com/1067948.html (дата обращения: 19.11.2025).

https://www.kinopoisk.ru/picture/2631183/ (дата обращения: 19.11.2025).

https://www.etvnet.com/watch/planeta-bur/258679 (дата обращения: 19.11.2025).

https://museum-online.moscow/entity/OBJECT/iss3_kosmos_1942 (дата обращения: 19.11.2025).

https://awdee.ru/tekinkia-molodezhi/ (дата обращения: 19.11.2025).