Трансформация образа Страстей Христовых в живописи маньеризма

Рубрикатор

1. Концепция 2. Трансформация тела 3. Эволюция колорита 4. Переосмысление композиции 5. Выразительность лиц и жестов 6. Заключение 7. Библиография и источники

Концепция

Маньеризм (около 1520–1590 гг.) — один из самых сложных и долгое время недооцененных периодов в западноевропейском искусстве. С XVII по XIX век его было принято считать эпохой упадка, наступившей после Высокого Возрождения. Сам термин «маньеризм» (от итал. maniera — «манера») изначально имел негативный оттенок и подразумевал вторичность, вычурность и разрыв с натурой. Художников этого направления воспринимали как последователей, доводивших художественные приёмы великих мастеров до абсурда. Переоценка маньеризма произошла лишь в XX веке благодаря трудам Макса Дворжака и Вальтера Фридлендера, которые увидели в нём не «испорченный Ренессанс», а самостоятельную художественную систему, отразившую глубокий духовный кризис эпохи.

Обращение к теме Страстей Христовых не случайно. Именно в этих сюжетах разрыв маньеристов с классической традицией проявился наиболее ярко. Эпоха, отмеченная Реформацией, разграблением Рима (1527 г.) и крушением гуманистических идеалов, требовала нового языка для выражения боли и смятения. Гармония, равновесие и ясность, характерные для Рафаэля Санти или Андреа Мантеньи, перестали отвечать духу времени.

Цель исследования — проанализировать, как мастера маньеризма трансформировали образ Страстей Христовых, и выявить художественные приемы, с помощью которых они передавали новое религиозное чувство.

Материалы отобраны на основе сравнительного анализа, который будет представлен в исследовании. Произведения маньеристов — Тинторетто, Понтормо, Бронзино, Россо Фьорентино и Эль Греко — сопоставляются с работами их предшественников. Это помогает показать эволюцию художественного языка: переход от классической гармонии к субъективной экспрессии и искажению формы.

Структура исследования строится проблемно-тематически. Визуальный ряд разбит на категории художественных средств. Это позволяет проследить трансформацию образа Христа на всех уровнях художественной формы: от того, как его тело вписывается в холст, до того, какими цветами написана его кожа.

Исследование было проведено на основе тщательно отобранных источников, охватывающих живопись маньеризма и иконографию Страстей Христовых. В качестве материала использовались исторические справки, научные статьи и иллюстративный материал ключевых произведений этого периода.

Ключевой вопрос: какими средствами художественного языка маньеризм трансформировал образ Страстей Христовых и как эта трансформация отразила изменившееся мироощущение эпохи?

Гипотеза: сознательный отход маньеристов от классических идеалов Высокого Возрождения не был простым формальным экспериментом. Через деформацию формы, диссонирующий колорит и неустойчивые композиции они выразили глубокий духовный кризис, сместив акцент с физического страдания Христа на его метафизическую сущность.

Трансформация тела

Сравнение показывает кардинальное изменение подхода к изображению человеческой фигуры.

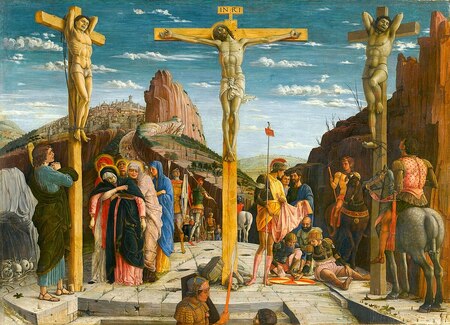

Андреа Мантенья, «Распятие», 1459. // Тинторетто, «Распятие» (фрагмент), 1565.

Андреа Мантенья, «Распятие», 1459.

У Мантеньи тело Христа представляет собой ренессансный идеал. Это героическая, статичная фигура, анатомически точная и пластически выверенная. Композиция устойчива и ясна: крест образует центральную ось, подчеркивая смысловую доминанту сцены. Страсть Христова предстает как трагическое, но «исторически» осмысленное событие, вписанное в гармоничную картину мира.

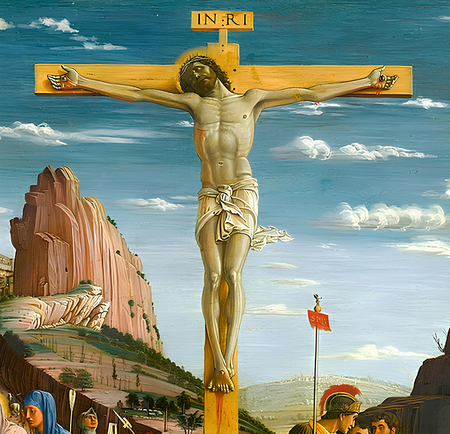

Тинторетто, «Распятие» (фрагмент), 1565.

Тинторетто отказывается от классической уравновешенности. Его Христос обладает вытянутыми, изломанными пропорциями. Тело динамично изогнуто, что передает не физическое совершенство, а крайнюю степень напряжения и духовного надлома. Композиция строится на диагоналях, создавая ощущение внутреннего беспокойства и разлада.

Андреа Мантенья, «Распятие» (фрагмент), 1459. // Тинторетто, «Распятие» (фрагмент), 1565.

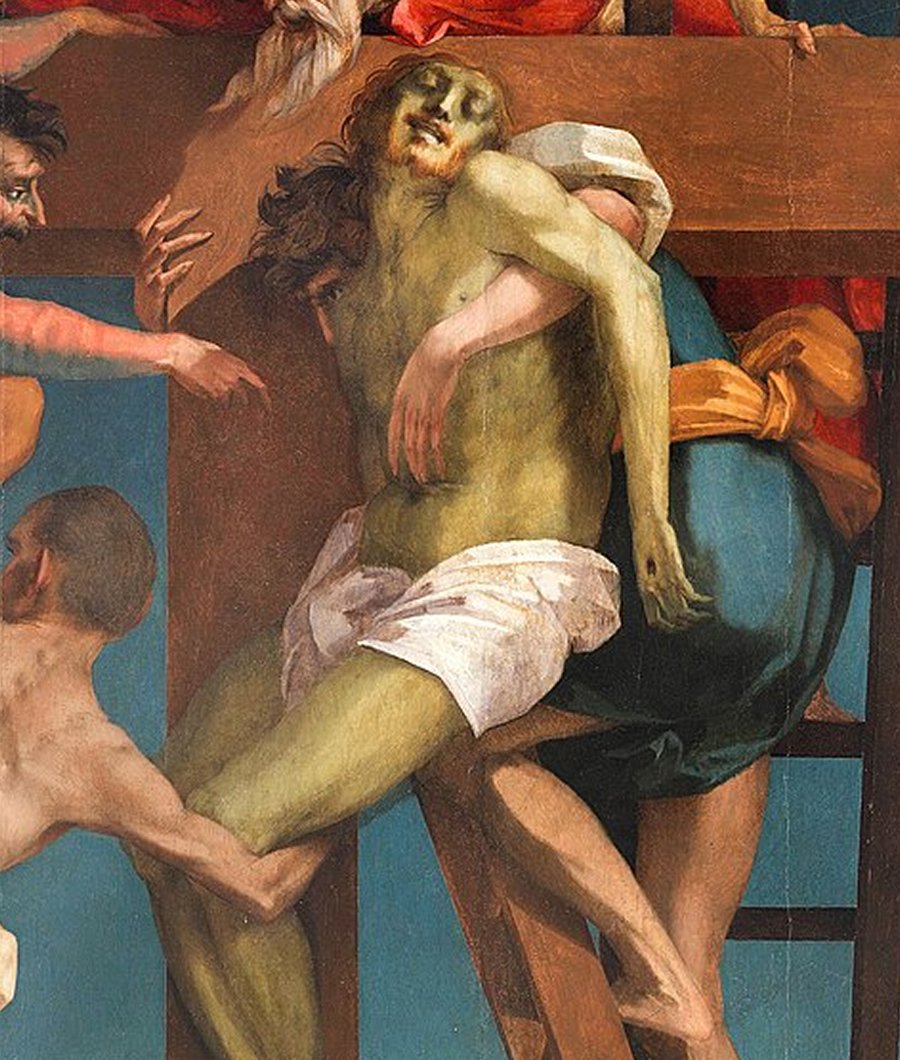

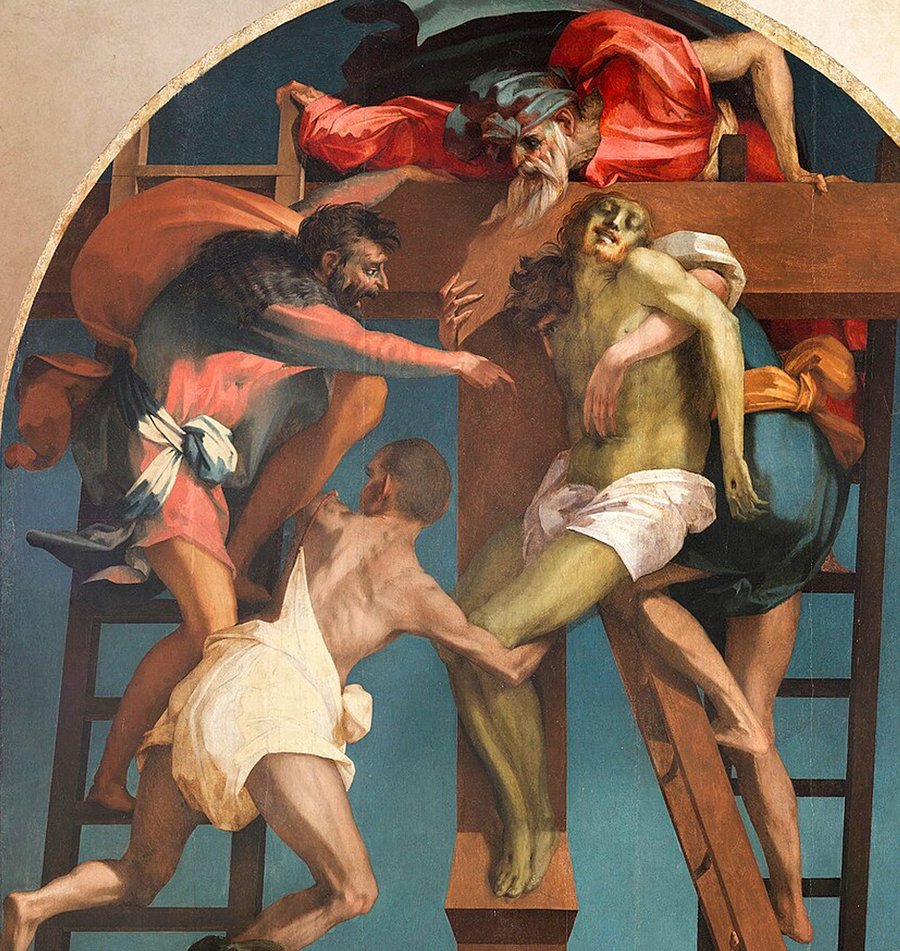

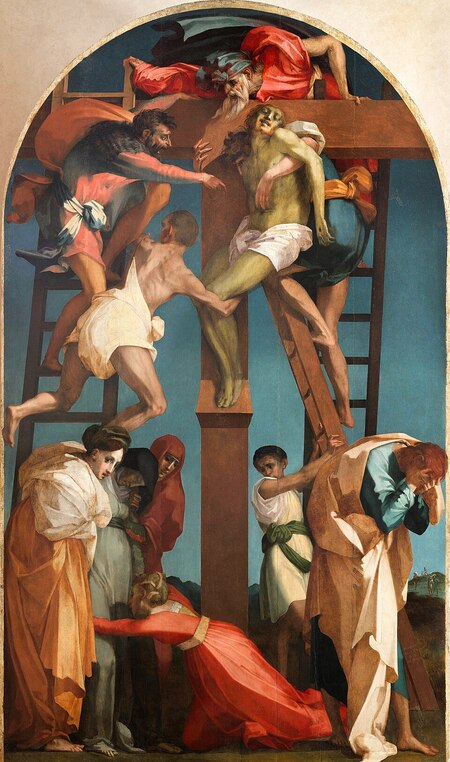

Рафаэль Санти, «Положение во гроб», 1507. // Россо Фьорентино, «Снятие с креста», 1521.

У Рафаэля телесность материальна и осязаема. Тела Христа и других персонажей имеют вес, объем, мускулатура проработана в соответствии с классическими канонами. Даже в смерти тело Христа сохраняет героическую красоту, а страдание выражено сдержанно и благородно.

Россо Фьорентино, «Снятие с креста» (фрагменты), 1521.

Россо Фьорентино использует экспрессивную деформацию. Анатомия намеренно искажена ради эмоционального воздействия. Длинные, вытянутые пропорции и неестественные позы делают тела почти бесплотными. Бледная, с зеленоватыми оттенками кожа подчеркивает тленность и болезненность. Тела становятся не столько физическими объектами, сколько носителями сильной, иррациональной эмоции.

Таким образом, маньеристы отказались от изображения тела как анатомически совершенной формы, превратив его в выразительное средство для передачи внутреннего надлома. Тело Христа теряет материальность и героические черты, становясь хрупким и деформированным символом духовного страдания.

Эволюция колорита

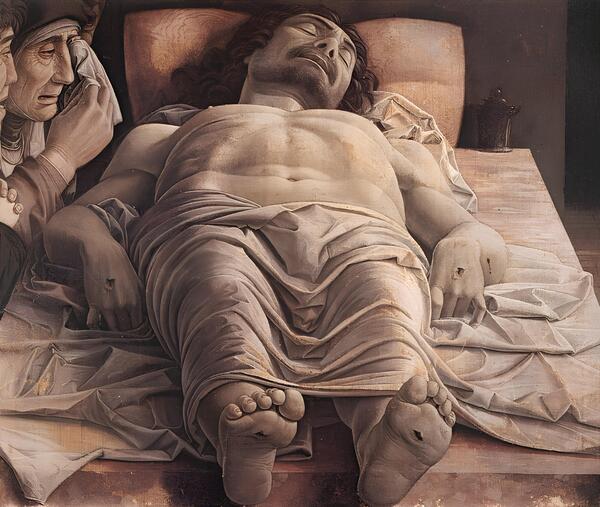

Андреа Мантенья, «Мёртвый Христос», ок. 1480. // Аньоло Бронзино, «Пьета с Марией Магдалиной», ок. 1528.

Мантенья использует темные и сдержанные цвета. В его картинах преобладают холодные, землистые оттенки: серый цвет мраморной поверхности, бледная кожа людей и тусклые ткани. Яркие контрасты света и тени делают фигуры объемными и придают им вид застывшей плоти. Все это создает ощущение трагической реальности и присутствия смерти.

Аньоло Бронзино, «Пьета с Марией Магдалиной», фрагменты, ок. 1528.

Бронзино использует другую технику. Его палитра яркая и насыщенная: одежды Мадонны и Магдалины, а также белоснежная кожа Христа. Цвета в картине не зависят от того, как свет падает на поверхность, и выглядят гладкими и блестящими. Здесь изображена не настоящая смерть, а красивая и далекая художественная иллюзия, скрывающая глубокое чувство печали.

У маньеристов цветовая палитра перестает быть просто средством передачи реальности и становится инструментом для создания насыщенной духовной атмосферы.

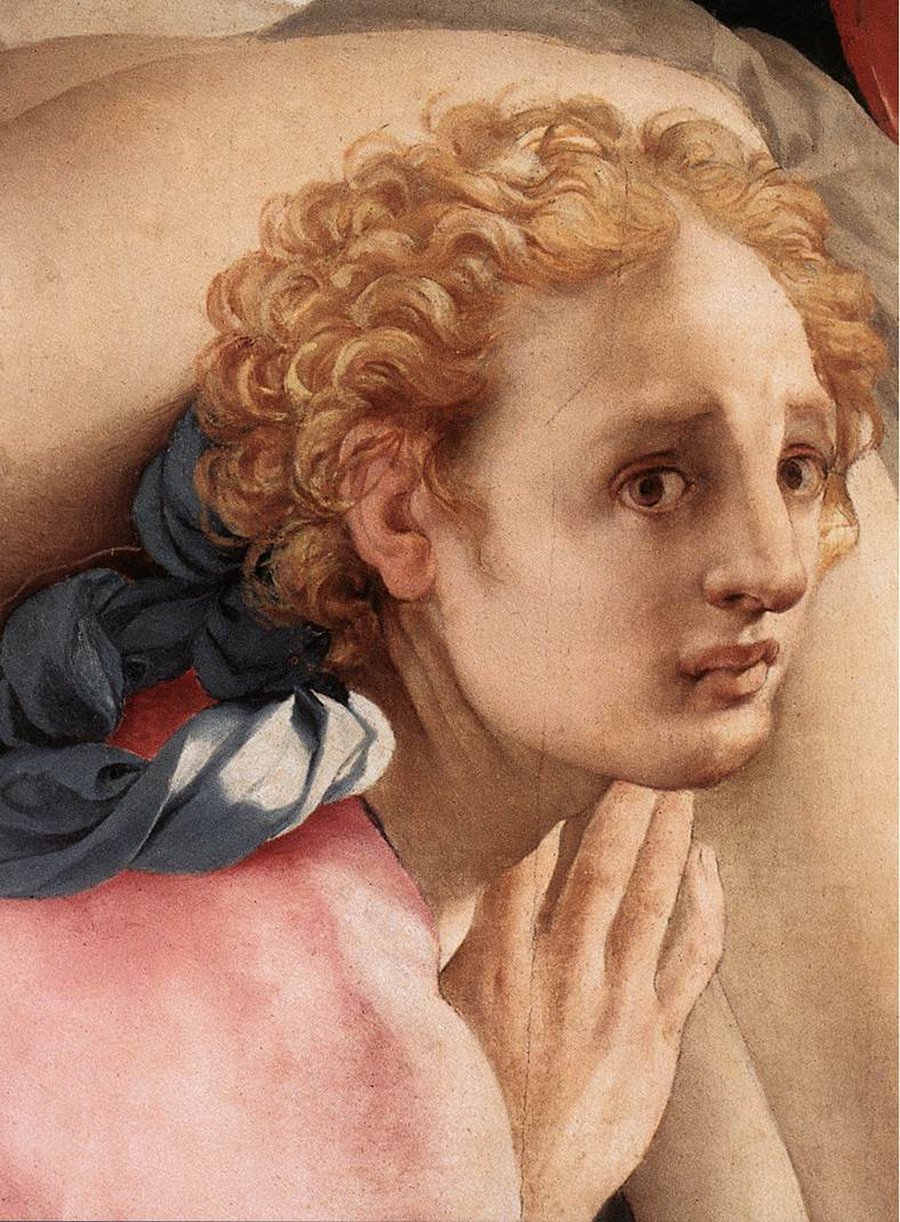

Рогир ван дер Вейден, «Снятие с креста», ок. 1435. // Якопо Понтормо, «Снятие с креста», ок. 1528.

Рогир ван дер Вейден, «Снятие с креста», фрагменты, ок. 1435.

Вейден использует яркие, но немного приглушенные по насыщенности цвета (красный, синий, золотой), которые помогают создать ощущение объема и массы у фигур. Эти цвета делают картину гармоничной и устойчивой.

Якопо Понтормо, «Снятие с креста», фрагменты, ок. 1528.

Понтормо создает другую реальность. Он использует мягкие, но очень яркие оттенки: лимонный желтый, ледяной голубой, розовато-телесный. Кажется, что цвета светятся изнутри, размывая формы и объем фигур. Фигуры выглядят невесомыми, а пространство вокруг них становится тесным. Цвета помогают зрителю почувствовать что-то необычное и загадочное.

В эпоху маньеризма произошел сдвиг в использовании цвета в искусстве. Художники отошли от стремления точно передать реальность через цвет и начали применять его искусственно и насыщенно. Это изменение позволило создать иррациональную атмосферу, раскрывающую метафизическую сущность изображаемых событий.

Переосмысление композиции

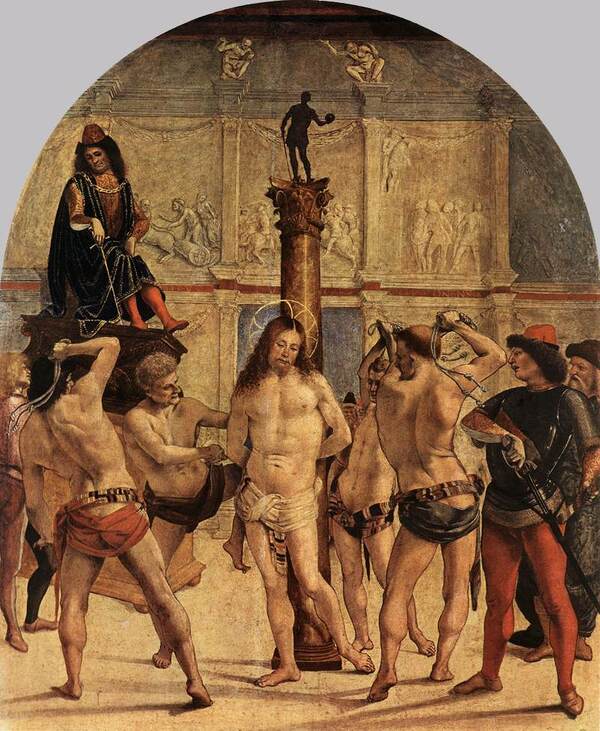

Лука Синьорелли, «Бичевание Христа», ок. 1480. // Тинторетто, «Христос перед Пилатом», ок. 1567

У Синьорелли пространство построено по законам линейной перспективы и напоминает театральную сцену. Фигура Христа статична и расположена в геометрическом центре, архитектура служит упорядочивающим фоном. Движение палачей замкнуто в круговом ритме вокруг Христа.

Тинторетто, «Христос перед Пилатом», фрагменты, ок. 1567

Тинторетто разрушает эту гармонию. Его композиция строится на диагоналях и смещенных акцентах. Лестница, уходящая вглубь, становится главным драматическим элементом. Христос смещен в сторону, он — не центр, а источник духовной энергии, запускающий вихревое движение. Пространство одновременно глубокое и давящее, фигуры тесно переплетены, создавая ощущение хаоса и смятения.

Маньеристы отказываются от ясной и рациональной композиции Ренессанса в пользу динамики и неустойчивости.

Выразительность лиц и жестов

Фра Беато Анджелико, «Оплакивание Христа», ок. 1441. // Россо Фьорентино, «Оплакивание Христа», 1530-е.

Фра Беато Анджелико, «Оплакивание Христа» (фрагмент), ок. 1441.

У Беато Анджелико скорбь одухотворена и идеализирована. Черты лиц прекрасны и лишены гримас, страдание выражено через тихие слезы, опущенные глаза и сдержанные, ритуальные жесты. Это состояние молитвенного созерцания.

Россо Фьорентино, «Оплакивание Христа» (фрагмент), 1530-е.

Россо Фьорентино изображает агонию. Черты лиц искажены: широко раскрытые глаза, разинутые рты, наморщенные лбы. Эмоции становятся физиологическими. Жесты резкие, угловатые, тела изгибаются в судорожных позах. Это не тихая печаль, а отчаянный крик, выражающий всеобщую панику.

Рафаэль Санти, «Падение Иисуса», ок. 1517. // Эль Греко, «Христос, несущий крест», ок. 1578.

Рафаэль Санти, «Падение Иисуса» (фрагмент), ок. 1517.

У Рафаэля Христос изображен в момент падения. Его страдание человечно и понятно, черты лица прекрасны даже в муке. Художник детально прописывает реакции окружающих, создавая многоголосую драматическую сцену.

Эль Греко, «Христос, несущий крест» (фрагмент), ок. 1578.

Эль Греко концентрируется на переживании. Лицо Христа вытянуто, искажено скорбью, взгляд обращен внутрь себя. Он не столько несет тяжелый крест, сколько нежно обнимает его, как орудие своей судьбы. Жест становится символическим.

Изображение эмоций у маньеристов теряет ренессансное благородство и сдержанность, достигая предела экспрессии.

Заключение

Исследование подтверждает, что маньеристы не отступили от классических норм, а сделали важное заявление — как в художественном, так и в духовном плане. Сознательное искажение образа Христа стало способом передать религиозный кризис XVI века: вместо идеального образа возникла фигура, разрываемая внутренними страданиями. Этот подход выражается в четырех ключевых приемах: отказ от материального тела, использование палитры, разрушающей ощущение реальности, неустойчивые композиции, преувеличенные жесты и выражения лиц.

Таким образом, маньеризм не предлагает утешение через красоту, а вызывает глубокое эмоциональное потрясение. Измученный Христос становится отражением внутреннего разлада человека в эпоху религиозных конфликтов и демонстрирует, как боль переживается на глубоком, внутреннем уровне.

Маньеризм: искусство негармонического гармонизма [Электронный ресурс] // Arzamas. — URL: https://arzamas.academy/mag/1001-manierismo (дата обращения: 13.11.2025).

1.1 Андреа Мантенья, «Распятие», 1459. и Тинторетто, «Распятие» (фрагмент), 1565.

1.2 Рафаэль Санти, «Положение во гроб», 1507.и Россо Фьорентино, «Снятие с креста», 1521.

Эволюция колорита:

2.1 Андреа Мантенья, «Мёртвый Христос», ок. 1480. и Аньоло Бронзино, «Пьета с Марией Магдалиной», ок. 1528.

2.2 Рогир ван дер Вейден, «Снятие с креста», ок. 1435. и Якопо Понтормо, «Снятие с креста», ок. 1528.

Переосмысление композиции:

3.1 Лука Синьорелли, «Бичевание Христа», ок. 1480. и Тинторетто, «Христос перед Пилатом», ок. 1567

Выразительность лиц и жестов:

4.1 Фра Беато Анджелико, «Оплакивание Христа», ок. 1441. и Россо Фьорентино, «Оплакивание Христа», 1530-е.

4.2 Рафаэль Санти, «Падение Иисуса», ок. 1517. // Эль Греко, «Христос, несущий крест», ок. 1578.