Нео-грек: Лео фон Кленце и Новый Эрмитаж, дворец «Бельведер» А. И. Штакеншне

Нео-грек: Лео фон Кленце, Новый Эрмитаж и дворец «Бельведер» А. И. Штакеншнейдера

Классицизм — «Primus inter pares»

Концепция

Данная визуальная работа рассматривает нео-грек как один из вариантов русского классицизма, который в контексте XIX века можно понимать как «primus inter pares» — «первый среди равных» исторических стилей. В центре внимания находятся два объекта: городской музейный корпус — Новый Эрмитаж Лео фон Кленце — и пейзажный павильон-дворец «Бельведер» А. И. Штакеншнейдера в Петергофе. Сопоставляя их архитектурный облик, интерьеры и взаимосвязь с окружающей средой, исследование показывает, как единый язык нео-греческой формы и ордера по-разному работает в пространстве «храма знания» и в пространстве «точки обзора» императорского пейзажа. Визуальный анализ фасадов, планировок, интерьеров и маршрутов движения зрителя позволяет трактовать нео-грек не только как декоративный стиль, но как инструмент конструирования имперской идентичности и специфического зрительского опыта.

Цель

Показать, как нео-грек в проектах Лео фон Кленце и А. И. Штакеншнейдера выступает «первым среди равных» вариантов классицизма, формируя архитектурные образы имперской культуры знания и имперского владения пейзажем.

Классицизм и нео-грек в палитре стилей

Классицизм — это архитектурный стиль, который опирается на формы и принципы античной архитектуры (Древняя Греция и Рим). Для него важны ясная геометрия, симметрия, строгий ордер (колонны, антаблемент), чувство меры и порядка. В XIX веке классицизм часто используют для государственных зданий и дворцов, потому что он выглядит «официально» и «образцово».

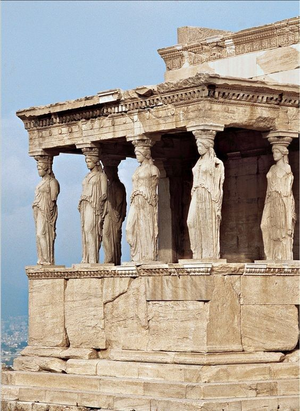

Нео-грек — это направление внутри классического стиля, которое особенно внимательно относится именно к древнегреческим образцам. Для нео-грек характерны простые прямоугольные объёмы, чёткие колоннады, сравнительно плоские фасады и сдержанный декор: меандры, пальметты, греческие фризы. Такой «греческий» язык форм часто используют в важных музейных и дворцовых проектах середины XIX века.

Признаки нео-грек в архитектуре

1. Простые геометрические объёмы — прямоугольные, «чистые» по форме корпуса без сложной пластики.

2. Доминирование колоннад — протяжённые ряды колонн, часто по периметру или в виде выраженного портика.

3. Сравнительно плоские фасады — главный акцент на ордере и ритме проёмов, а не на выступающих объёмах.

4. Сдержанный декор — греческий меандр, пальметты, геометризированные фризы, минимум лепнины.

5. Чёткая симметрия и осевая композиция — фасад читается как «упорядоченная система» с явным центром.

6. Ассоциация с храмом или павильоном — даже светские здания напоминают античный храм или идеальный павильон.

Классицизм как «первый среди равных»

В XIX веке классицизм воспринимается как «первый среди равных» исторических стилей, потому что: опирается на античную традицию, считающуюся «образцовой»; связан с идеей рационального порядка, меры и симметрии; активно используется в государственной архитектуре и музейных проектах; легко сочетается с программой «просвещённой» имперской культуры.

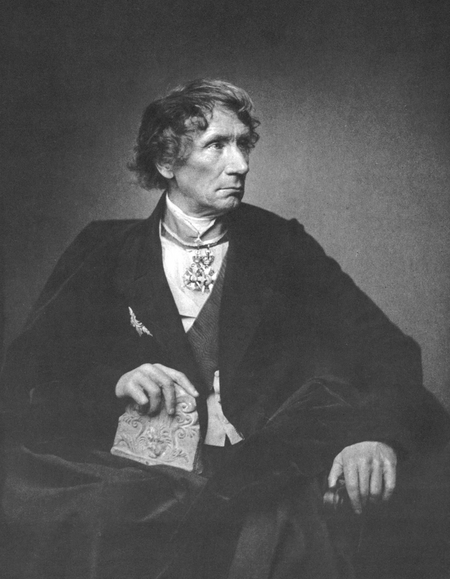

Лео фон Кленце

Кто он? Лео фон Кленце (1784–1864) — немецкий архитектор, один из главных мастеров неоклассицизма и нео-грек в Германии, придворный архитектор баварского короля Людвига I.

Главные работы: В Мюнхене он спроектировал Глиптотеку, Старую Пинакотеку, ансамбль Кёнигсплац и Вальхаллу, фактически превратив город в «Афины на Изаре».

Как появился Новый Эрмитаж: Император Николай I увидел музеи Кленце в Мюнхене, высоко их оценил и в 1838 году пригласил архитектора спроектировать новый корпус Эрмитажа в Петербурге. Так появился Новый Эрмитаж, выполненный самим Кленце в «неогреческом стиле».

А. И. Штакеншнейдер

Кто он? Андрей Иванович Штакеншнейдер (1802–1865) — один из главных придворных архитекторов Николая I, работавший для императорской семьи в Петербурге и пригородах.

Главные работы: Мариинский и Николаевский дворцы в Петербурге, дворец Белосельских-Белозерских, Фермерский дворец и ряд павильонов в Петергофе.

Как появился «Бельведер»: В 1850-е годы Штакеншнейдер получил заказ на небольшой дворец на вершине холма в Петергофе. Так появился «Бельведер» — нео-греческий павильон с колоннадой и террасами, откуда открываются виды на парк и Финский залив.

Анализ Нового Эрмитаж

Новый Эрмитаж как пример городского нео-грек

Положение корпуса в структуре Петербурга

Новый Эрмитаж находится в историческом центре Петербурга и входит в ансамбль Зимнего дворца и старых корпусов Эрмитажа. Главный фасад на Миллионной улице продолжает ряд парадных дворцов, формируя единую «музейную» улицу, а со стороны набережной здание воспринимается как часть большого дворцово-музейного комплекса.

Главный фасад: композиция и ось симметрии

Главный фасад Нового Эрмитажа построен по строгой осевой композиции: центральная часть с портиком атлантов выделена как «входной акцент», а боковые крылья симметрично расходятся влево и вправо. Вся плоскость фасада организована ритмом одинаковых пролётов и окон, который подчёркивает центральную ось и делает здание читаемым как упорядоченную, почти «чертёжную» нео-греческую структуру.

Портск с атлантами: вход как «сцена»

Портик с атлантами на Миллионной улице превращает вход в Новый Эрмитаж в настоящую архитектурную «сцену». Гигантские фигуры атлантов, поддерживающие антаблемент, работают как живые скульптурные колонны: на их фоне человеческая фигура кажется особенно маленькой, и момент входа в музей превращается в почти театральный жест — прохождение под тяжестью «каменных титанов» в пространство искусства.

Ритм колонн и проёмов

На главном фасаде Нового Эрмитажа колонны и оконные проёмы выстроены в ровный, почти метрический ритм. Повторяющиеся модули «колонна — окно — колонна» подчёркивают горизонталь корпуса и центральную ось, так что фасад воспринимается как строгая нео-греческая «партитура», где ордер и проёмы играют одну и ту же размеренную мелодию.

Детали антаблемента и скульптурного пояса

В верхней части фасада Нового Эрмитажа нео-греческий характер особенно заметен в антаблементе и скульптурном поясе: чётко прорисованный карниз, антикизирующие профили и фриз с фигурами и орнаментами образуют непрерывную «линию» над колоннами. Этот пояс работает как визуальная граница между небом и фасадом и одновременно как рассказ о мире античного искусства, к которому музей отсылает своим обликом.

Античные залы Нового Эрмитажа

Античные залы Нового Эрмитажа задуманы как нео-греческое «обрамление» для коллекции древней скульптуры. Высокие помещения с колоннами, матовыми цветными стенами и верхним светом создают ровный, почти храмовый свет и спокойный фон, на котором мраморные статуи читаются как главные действующие лица. Простая геометрия залов и ритм колонн подчёркивают объём каждой фигуры и превращают прогулку по экспозиции в последовательное «шествие» между античными образами.

Материалы и цветовая гамма нео-грек

В нео-греческих интерьерах Нового Эрмитажа важна не столько яркость, сколько благородная умеренность. Используются полированные и матовые виды камня (мрамор, цветной камень для колонн и полов), светлые охристые и пастельные стены, белые или чуть теплые ордерные детали, а акценты задают золочёные карнизы, элементы мебели и светильники. Такая палитра создаёт спокойный, «музейный» фон, на котором скульптура и живопись читаются яснее, а пространство сохраняет ощущение классической строгости.

Анализ дворца «Бельведер»

«Бельведер» как пейзажный павильон в стиле нео-грек

Положение на вершине холма дворца «Бельведер»

Дворец «Бельведер» стоит на вершине холма в верхней части Петергофа, над каскадом парков и аллей. Высокий цоколь и приподнятое положение делают здание видимым издалека и подчеркивают его роль «точки обзора»: сюда нужно подняться, а затем уже с террас и лоджий смотреть на Финский залив и низлежащий пейзаж. Так ландшафт буквально подаётся к дворцу «на ладони».

Объём: куб на пьедестале

Объём дворца «Бельведер» читается как строгий куб, поставленный на высокий пьедестал-цоколь. Низ образует тяжёлое, почти сплошное основание, а над ним стоит более лёгкий верхний объём с колоннадой по периметру. Такое сочетание «тяжёлого низа» и «облегчённого верха» усиливает скульптурность здания и делает его похожим на нео-греческий павильон-объект, выставленный на постаменте в ландшафте.

Колонная лоджия по периметру

Во дворце «Бельведер» верхний этаж опоясан колонной лоджией по периметру. Ряд колонн создаёт лёгкий нео-греческий «пояс» вокруг строгого куба, визуально облегчая верхний объём и превращая его в открытую галерею. Через эту лоджию можно обойти здание кругом, переходя от одной точки обзора пейзажа к другой.

Фасады со всех сторон

Фасады дворца «Бельведер» продуманы так, чтобы ни одна сторона не была «задней». Строгий кубический объём, высокий цоколь и колонная лоджия повторяются по периметру с небольшими вариациями, поэтому здание воспринимается как самостоятельный объект в пейзаже: его можно одинаково хорошо рассматривать спереди, сбоку и с тыла, обходя вокруг, как вокруг скульптуры.

Ландшафт и видовые оси

Ландшафт вокруг «Бельведера» подчинён его положению на вершине холма: от дворца расходятся несколько видовых осей. С террас и колонной лоджии открываются продольные перспективы на парк Петергофа, каскады зелени и вдаль — на Финский залив. Здание работает как точка сборки этих осей: пейзаж «кадрируется» колоннами, а каждый поворот вокруг павильона даёт новый, но так же тщательно выстроенный вид.

Интерьер парадного зала: белый нео-грек

Парадный зал «Бельведера» решён как почти монохромный белый нео-греческий интерьер: высокие коринфские колонны, гладкие светлые стены, кессонированный потолок и крупная люстра в центре. Отсутствие ярких цветов переносит акцент на геометрию пространства и ордер, а зал воспринимается как светлая, почти абстрактная «греческая» коробка для приёмов и танцев.

Вертикальный ритм: колонны, проёмы, ниши

В парадном зале «Бельведера» вертикальный ритм строится на повторе колонн, дверных проёмов и неглубоких ниш. Колонны задают основной шаг по периметру, а между ними равномерно распределяются высокие двери и проёмы, так что стены читаются как чередование «опор» и «просветов». Этот ровный нео-греческий ритм визуально вытягивает пространство вверх и собирает зал в цельный ордерный интерьер.

Потолочная сетка и центр зала

Потолок парадного зала «Бельведера» организован в виде чёткой кессонированной сетки: прямоугольные ячейки выстраиваются в регулярный нео-греческий «узор», который повторяет план зала. В геометрический центр этой сетки вписана большая люстра, поэтому именно она фиксирует главный центр пространства: все линии потолка как будто сходятся к световому акценту над серединой зала.

Сравнительный анализ

При сравнении Нового Эрмитажа и дворца «Бельведер» хорошо видно, как один и тот же нео-греческий язык по-разному работает в двух контекстах.

1. Функция: Новый Эрмитаж — публичный музей-«храм знания», ориентированный на широкий круг посетителей; «Бельведер» — получастный павильон для отдыха и созерцания пейзажа императорской семьи.

2. Контекст: Новый Эрмитаж встроен в городскую ткань и формирует парадную «музейную» улицу на Миллионной; «Бельведер» стоит на вершине холма, доминируя над парком и ландшафтом Петергофа.

3. Ордер и декор: В фасадах Нового Эрмитажа нео-грек особенно насыщен — мощный портик с атлантами, скульптурные пояса, акцент на пластике и представительности; в «Бельведере» ордер проще и сдержаннее: колонная лоджия и белый интерьер работают мягко, подчёркивая геометрию объёма и связь с пейзажем, а не изобилие декора. В итоге один и тот же стиль в первом случае поддерживает образ «имперского музея», во втором — образ «имперской точки обзора».

Визуальные средства и имперская репрезентация

Нео-грек как инструмент репрезентации знания?

В Новом Эрмитаже нео-грек работает как язык «храма знания»: ордер, портик с атлантами и ритм колонн придают музею вид античного храма. Внутри античные залы с верхним светом и спокойной палитрой создают нейтральный фон, на котором коллекция читается как канон искусства и истории.

Нео-грек как инструмент владения пейзажем?

В «Бельведере» нео-грек становится инструментом символического владения пейзажем. Куб на высоком пьедестале и колонная лоджия на вершине холма превращают дворец в точку обзора: через колонны пейзаж кадрируется как серия подчёркнуто «имперских» видов на парк и Финский залив.

Прикрепить карточку Почему нео-грек стал «любимым» классическим языком середины XIX века?

Нео-грек опирался на образ «чистой» Древней Греции и одновременно давал простой, универсальный набор форм: ясный ордер, геометрию, сдержанный декор. Поэтому он выглядел и достаточно торжественно, и современно, его было легко применять и к музеям, и к дворцам, и к павильонам — нео-грек стал удобным

Вывод

Таким образом, в Новом Эрмитаже и «Бельведере» нео-грек проявляет себя как гибкий, но узнаваемый классический язык. В музее он помогает представить знание как канон, в загородном павильоне — оформить привилегированный взгляд на пейзаж, а в масштабе эпохи становится удобным «общим кодом» для имперских проектов разного типа. Один и тот же набор форм — ордер, геометрия, сдержанный декор — связывает воедино идею культуры, власти и определённого способа смотреть на мир.

Библиография

1. Digout, A. E. Renewal in the New Hermitage: The Restoration of Leo von Klenze’s Galleries in the State Hermitage Museum. St Andrews: St Andrews Journal of Art History and Museum Studies, 2009.

2. Petrova, Tatiana A. Architecture of the Neo-Greek Style in the Work of A. I. Stackenschneider: On the Nature of the Greek Style. In: In the Shadow of the «Great Styles». Saint Petersburg: Tsarskoe Selo Conference Papers, 2002.

3. «Неогреческий стиль.» Онлайн-энциклопедия (RuWiki / Wikipedia). Online resource.

4. «Штакеншнейдер, Андрей Иванович.» Онлайн-энциклопедия (биографическая статья). Online resource.

Источники изображений