Мифологические и религиозные темы в гравюрах Альбрехта Дюрера

| Введение и концепция |

Альбрехт Дюрер — один из тех универсальных мастеров Ренессанса, для которых искусство было продолжением научного познания мира. Он мыслит сразу в нескольких направлениях: живопись, геометрия, математика, оптика, фортификация. Но именно гравюра стала тем медиумом, в котором Дюрер реализовал своё главное художественное открытие — превращение ремесленной техники в автономный язык искусства.

В гравюрах Дюрера миф и религия перестают быть иллюстрацией к тексту — они превращаются в самостоятельную систему образов, живущую по законам линии, света и символа.

Именно здесь раскрывается уникальность Дюрера: он выбирает понятные и привычные зрителю мотивы — библейские истории, фигуры святых, героев, аллегории, — но наполняет их системой скрытых знаков, символов и намёков. Перед зрителем возникает двойное изображение: внешний сюжет и внутренняя структура загадок.

Дюрер не просто переносит библейские и античные сюжеты на бумагу. Он создаёт новый способ видеть мир: в нем, человеческая фигура становится полем духовных напряжений, предметы превращаются в знаки, каждый штрих несёт смысл, а тень становится пространством богословия.

Гравюра, до него служившая лишь способом тиражирования изображений, стала пространством мысли, медиа, которое способно не просто фиксировать сюжет, а передавать новые, авторские смыслы.

Цель визуального исследования — проследить, как мифологические и религиозные темы в гравюрах Дюрера становятся не просто сюжетом, но особым способом мышления художника, в котором линия, свет и композиция начинают функционировать как своеобразные философские категории.

В этом подходе образ перестаёт быть иллюстрацией и превращается в инструмент размышления: графическая линия задаёт логику повествования, световые акценты формируют систему смысловых приоритетов, а композиция структурирует пространство так же, как философские концепты структурируют мышление.

Я выбрала эту тему, потому что мне интересно проследить, как именно Дюрер, работая с двумя разными техниками гравюры, — ксилографией и медной гравюрой, — смог превратить ремесленный процесс в интеллектуальный инструмент.

Тема исследования выбрана для того, чтобы показать, как Дюрер превращает миф в аналитическую структуру, религиозный образ — в художественную мысль, а гравюру — в автономное пространство, где зритель сталкивается с фундаментальными вопросами судьбы, морали и смысла.

Дюрер создал визуальную систему, в которой миф и религия перестают быть «сюжетами» и становятся структурой видения. Он подготовил основу для развития европейской символической традиции, в которой изображение больше не просто показывает, но объясняет и интерпретирует.

| Рубрикатор |

1. Введение и концепция

2. От канона к видению: трансформация религиозного сюжета у Дюрера

3. Античный миф и его северное прочтение

4. Аллегории и символические конструкции: скрытые системы образов

5. Герой, судьба и испытание: этические пространства в гравюрах

6. Заключение

7.Источники

| От канона к видению: трансформация религиозного сюжета у Дюрера |

Гравюра «Четыре всадника Апокалипсиса» демонстрирует, как Дюрер превращает знакомый канонический текст Откровения в динамичное, почти кинематографичное видение.

Сюжет остаётся традиционным, но художественная подача революционна: экстремальные ракурсы, интенсивное движение и драматический контраст создают ощущение неминуемой катастрофы.

«Четыре всадника Апокалипсиса» Альбрехт Дюрер 1498 г.

Конец XV века сопровождался тревогами и слухами о приближении конца света, и любые природные и климатические явления — кометы, затмения, наводнения, эпидемии — воспринимались как предвестники конца.

Гравюры Дюрера усиливают это эсхатологическое настроение, превращая сцены Апокалипсиса в визуальное выражение коллективного страха и ожидания наказания за грехи человечества. Апокалиптическая концепция, присутствующая в иудаизме, христианстве и исламе, здесь получает мощное художественное воплощение.

«Бегство в Египет» Альбрехт Дюрер 1511 г.

| Античный миф и его северное прочтение |

Основой для сюжета гравюры послужила поэма итальянского гуманиста Анджело Полициано, где Фортуна предстает как сила, способная разрушать человеческую гордыню и амбиции.

Дюрер, называвший этот лист «Немезидой» в своем нидерландском дневнике, стремился передать в образе богини идею высшего возмездия и космического равновесия, определяющего судьбы людей.

«Немезида» Альбрехт Дюрер 1501–1503 гг.

Особого внимания заслуживает гравюра «Геркулес на распутье», в которой Дюрер обращается к классическому мотиву выбора между Добродетелью и Пороком.

Аллегория раскрывается через «пейзаж со значением»: пышное дерево Добродетели противопоставлено засохшему древу Порока, заросшая тропа ведёт к крепости с закрытыми воротами, подчёркивая трудность истинного пути. Лавровый венок Геркулеса контрастирует с виноградными листьями сатира, предвещая выбор героя.

«Геркулес на распутье» Альбрехт Дюрер ок. 1498 г.

Однако Дюрер делает сюжет глубоко личным. В лице Геркулеса, в котором легко угадываются автопортретные черты, читаются сомнение и внутренняя боль.

Эти детали превращают античную аллегорию в размышление о собственных жизненных испытаниях художника — о его духовных поисках и необходимости сделать выбор, который определяет судьбу.

Античный сюжет о выборе героя Дюрер переводит в жёсткую, драматическую, почти гротескную сцену. Это уже не античный идеал, а северно-ренессансный человек, стоящий перед моральным решением.

| Аллегории и символические конструкции: скрытые системы образов |

«Меланхолия I» — не просто самая известная гравюра Дюрера, но и одно из самых таинственных произведений мирового искусства.

«Меланхолия» Альбрехт Дюрер 1514 г.

На протяжении пяти столетий она вызывает бесконечные дискуссии, обрастая новыми интерпретациями и становясь почти интеллектуальным мифом.

Уже в ХХ веке её называли едва ли не величайшей загадкой, которую художник оставил человечеству.

Гравюра превращается в сложнейшую визуальную систему, где каждая деталь — самостоятельный знак. Магический квадрат, инструменты ремесла, часовые пески, лестница, комета, весы и загадочный многогранник образуют напряжённую символическую структуру, отражающую состояние творческого кризиса, тяжёлого размышления и духовного поиска.

«Меланхолия I» демонстрирует уникальное мастерство Дюрера — умение создавать философские конструкции не словами, а изображением, строя целый мир из скрытых смыслов.

На первый взгляд, «Повар и его жена» изображает обычную пару из Нюрнберга, но Дюрер подсказывает, что за сценой скрыт более глубокий смысл.

«Повар и его жена» ок. 1496–1498 гг. Альбрехт Дюрер

Подсказкой служит птица на плече повара, указывающая на связь с анекдотом из популярного сборника поучительных историй, который иллюстрировал Дюрер.

В этой истории жена мужа обманывает и предаёт, а сорока раскрывает всё мужу, что приводит к комическим, но поучительным последствиям.

Гравюра превращает бытовую сцену в миниатюру о моральных и этических взаимоотношениях, показывая, как малые выборы и человеческие слабости формируют последствия.

Таким образом, даже на небольшой, кажущейся смешной работе Дюрер создаёт этическое пространство, отражающее повседневную жизнь и моральные уроки.

«Святой Иероним в келье» Альбрехт Дюрер 1511 г.

Гравюра «Святой Иероним в келье» изображает момент глубокой сосредоточенности и самоотверженной работы над переводом Ветхого Завета.

На первый взгляд это спокойная и интимная сцена, но она раскрывает внутреннее испытание героя духа: через усердное изучение священных текстов, размышления и медитацию Иероним преодолевает духовные трудности и укрепляет моральную стойкость.

Этическое измерение здесь проявляется не в внешнем конфликте, а в личной дисциплине, концентрации и ответственности перед своим призванием.

Дюрер наполняет композицию множеством символических и бытовых деталей: спящий лев подчёркивает гармонию и спокойствие, песочные часы напоминают о быстротечности времени, а ножницы и карточки с выписками — о кропотливой работе переводчика. На стене висит кардинальская шляпа — атрибут мудрости и власти, который в традиции изображений Иеронима символизирует отказ от высоких церковных должностей ради духовной и научной миссии.

Все эти элементы создают этическое пространство, где зритель наблюдает за духовным подвигом человека и размышляет о балансе судьбы, выбора и внутреннего самосовершенствования.

| Герой, судьба и испытание: этические пространства в гравюрах |

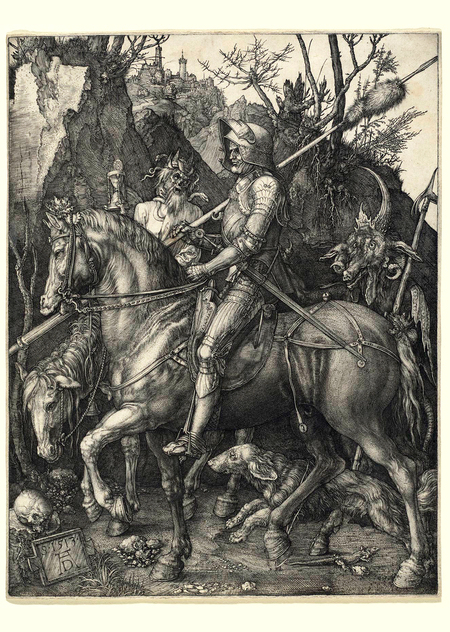

«Рыцарь, Смерть и Дьявол» считается одним из величайших достижений немецкого Возрождения и шедевром мировой гравюры.

«Рыцарь, Смерть и Дьявол» Альбрехт Дюрер 1513 г.

Сюжет трактуется по-разному: иногда рыцаря воспринимают как символ нечистой силы, однако наиболее распространённое понимание связано с трактатом Эразма Роттердамского «Руководство христианского воина».

В нём описывается бесстрашный и преданный долгу воин, перед твёрдостью духа которого отступают силы зла.

Здесь важно не столько событие, сколько структура пути, построенная из визуальных знаков. Образ напоминает моральный трактат, переведённый на язык гравюры.

Хотя прямых христианских символов в гравюре нет, современники видели в рыцаре образ стойкости и стремления к истине, ассоциируя его с защитником веры. Сюжет дополнительно усиливают сопутствующие фигуры: собака — символ верности и истины, дьявол — искушения, а Смерть с песочными часами напоминает о бренности человеческой жизни.

«Адам и Ева» Альбрехт Дюрер 1504 г.

Гравюра «Адам и Ева» (1504) — это не просто иллюстрация библейского сюжета о сотворении человека, а сложное философское размышление Дюрера о природе человека, грехе и внутреннем балансе сил.

Художник придаёт каждой фигуре и жесту символическое значение: Адам и Ева не только образы первых людей, но и носители морального выбора.

Гравюра превращает библейскую историю в этическое пространство, где зритель может наблюдать последствия поступков, размышлять о свободе воли и ответственности.

Таким образом, «Адам и Ева» демонстрирует, как Дюрер использует гравюру для анализа судьбы и испытаний человека, превращая традиционный сюжет в универсальное размышление о моральном выборе и человеческой природе.

| Заключение |

В заключение: исследование показывает, что у Дюрера религиозный канон не просто иллюстрируется — он переосмысляется как личное видение, где сюжет служит точкой входа в философское размышление.

Античные мотивы у него прошиты северной материалностью и моральной рефлексией, превращаясь в гибридную мифологию северного Ренессанса. Аллегории в гравюрах выступают не декоративными вставками, а структурными элементами — сложными системами знаков, через которые формулируются интеллектуальные и этические смыслы.

Тема героя и испытания у Дюрера смещает акцент с внешних драм на внутреннюю дисциплину и нравственный выбор, показывая, как судьба конструируется из поступков и символов.

В целом гравюры Дюрера подтверждают гипотезу о том, что техника (ксилография и медиагравюра), линия и свет у него становятся инструментами мысли — визуальными аргументами, задающими вопросы о морали, власти и человеке.

| Источники |

Как смотреть гравюры Дюрера // Журнал [Электронный ресурс]. URL: https://arzamas.academy/mag/971-durer (дата обращения 18.11.2025).

Дерево и медь: всё, что вы хотели знать о гравюрах Альбрехта Дюрера // Артхив [Электронный ресурс]. URL: https://artchive.ru/lucascranachtheeder/stories/18778 (дата обращения 18.11.2025).

ДЮРЕР И АНТИЧНОСТЬ // LiveJournal [Электронный ресурс]. URL: https://manon-gabrielle.livejournal.com/79892.html (дата обращения 20.11.2025).

«Меланхолия I» — самая таинственная гравюра Альбрехта Дюрера, в которой зашифрованы тайные послания // Культурология РФ [Электронный ресурс]. URL: https://kulturologia.ru/blogs/080817/35538/ (дата обращения 20.11.2025).

Тайны символики апокалиптической гравюры Дюрера «Четыре всадника»: Что хотел рассказать гений // Культурология РФ [Электронный ресурс]. URL: https://kulturologia.ru/blogs/070920/47460/ (дата обращения 20.11.2025).

«Четыре всадника Апокалипсиса» Альбрехт Дюрер 1498 г. https://arzamas.academy/mag/971-durer

«Бегство в Египет» Альбрехт Дюрер 1511 г. https://manon-gabrielle.livejournal.com/79892.html

«Геркулес на распутье» Альбрехт Дюрер ок. 1498 г. https://manon-gabrielle.livejournal.com/79892.html

«Меланхолия» Альбрехт Дюрер 1514 г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0)

«Повар и его жена» ок. 1496–1498 гг. Альбрехт Дюрер https://arzamas.academy/mag/971-durer

«Рыцарь, Смерть и Дьявол» Альбрехт Дюрер 1513 г. https://arzamas.academy/mag/971-durer

«Святой Иероним в келье» Альбрехт Дюрер 1514 г. https://arzamas.academy/mag/971-durer

«Адам и Ева» Альбрехт Дюрер 1504 https://germanprints.pushkinmuseum.art/data/prints/copies/2411_adam_eve/index.php