Виртуальный реляционный музей: «искусство участия»

«Искусство — это состояние встречи» [7, c. 12] — его социальной стороне и внедрению ее в музейные практики и посвящено исследование.

Речь в работе пойдет о реляционной эстетике, один из теоретиков которой, Николя Буррио определил ее как «искусство, теоретическим горизонтом которого служит не столько утверждение автономного и приватного символического пространства, сколько сфера человеческих взаимоотношений с ее социальным контекстом» [7, с. 9-10]. То есть на первый план выходит не отстраненное созерцание произведение искусства, а [незавершенная и формирующаяся в процессе] коммуникация между людьми. Искусство — уже не продукт индивидуального потребления, а партиципаторный процесс, вырабатываемый коллективно. Таким, какой он есть, он может состояться только здесь и сейчас и только с теми людьми, по тем или иным обстоятельствам посетившими пространство выставки.

Такая форма искусства возникла в 1990-е годы, как отклик на [об этом пишет и Николя Буррио, и Клэр Бишоп] резкий переход человеческого общения из реальности в интернет. Художники ощущали необходимость в непосредственном переживании этого общения.

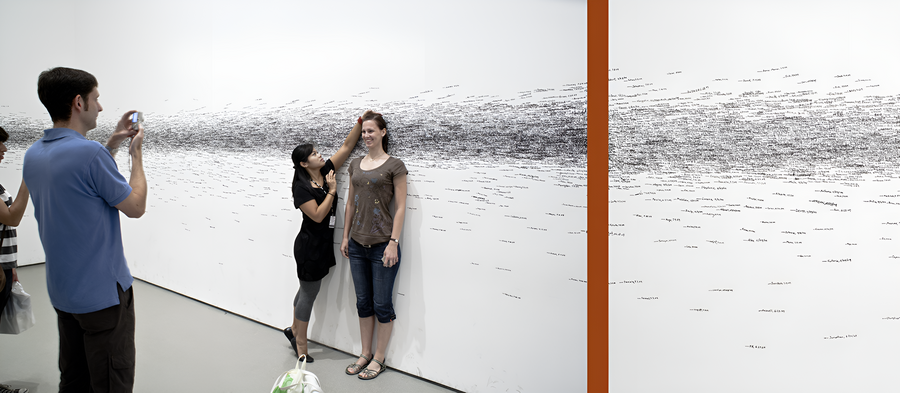

Roman Ondak, «Measuring the Universe», 2007

Откликом на эту тенденцию стали проекты Гонсалес-Торреса, Риркрита Тиравания, Сантьяго Сьерры, Ванесса Бикрофт и других художников, акцентириующих внимание в своих проектах на коллективное создание, потребление и «использование, а не на созерцание» [6, c. 162], ограниченное во времени и пространстве. И парадоксально то, что тенденция, возникшая, как отклик на оцифровку традиционного типа взаимоотношений, и развившаяся в реляционную эстетику в наше время перешла в цифровую среду.

Под последним я понимаю реляционные музейные проекты, разворачивающиеся в виртуальных пространствах. Они и их становление и будут объектами исследования.

Через анализ конкретных кейсов мне представляется возможным проследить логику развития реляционных проектов от их появления в цифровой среде и поэтапного развития там. Онлайн-проекты такого типа не представляются мне единственными музейными проектами такого типа, существующими на сегодняшний день, однако, в моих интересах сейчас рассмотреть именно структуру от появления проектов Гонсалес-Торреса и Риркрита Тиравания — создания виртуальных гидов музеев — интерактивных онлайн-платформ — музейных интернет-проектов, ориентированных на общения и сопричастность людей к музейному пространству.

Эта тенденция оцифровки общения в рамках музейных институций еще не была целостно описана и проанализирована, потому представляет для меня особый исследовательский интерес.

Логика моего визуального исследования, соответственно, такова:

— Музей миметический [Виртуальные гиды по музеям. Диалог зритель-музей отсутствует] — Музей интерактивный [Интерактивные музейные онлайн-площадки. Появление у зрителя возможности в виртуальной среде исследовать экспонаты и сам музей] — Музей реляционный [Виртуальные музейные платформы, ориентированные на партиципаторность, соконструирование современного музея посетителями].

Гипотеза, таким образом, заключается в том, что появление взаимоотношений между людьми в виртуальных музейных пространствах расширяет потенциал музейных практик несмотря на то, что возникла реляционная эстетика в ответ на оцифровку человеческих отношений.

Но, для начала, с чего началась реляционная эстетика?

Yayoi Kusama, posters, 2025

«Искусство всегда было в той или иной степени реляционным, то есть служило фактором социальности и поводом к диалогу» [7, c. 10], — только в 1990-е годы эта реляционность обрела уже другой масштаб.

Rirkrit Tiravanija, «Untitled», 1992-1995 (free/still)

Другими словами, реляционная эстетика, как «придаток» музейного проекта, толчок к его пост-обсуждению, перестала быть вторичной. На первый план вышла коммуникация и социальные связи, пусть и в достаточной степени определенные кураторским сценарием.

Проекты реляционного искусства отличает не просто коммуникация людей в пределах выставки, а невозможность ее существования без них. Они ориентированы на взаимодействие и получение коллективного результата в виде создания тотальной инсталляции, появления социальных связей, совместного приготовления и потребления пищи.

Repetition of the project Rirkrit Tiravanija

Такой подход типичен для работ Риркрита Тиравания, сочетающих черты перфоманса и инсталляции.

Например, его инсталляция «Без названия (Still)», 1992, показанная в в «Галерее 303», Нью-Йорк, состояла из расставленных по помещению столов для приготовления пищи, посуды, газовых горелок, большого количества одноразовой посуды и, конечно, людей, для которых Тиравания готовил карри. Сама инсталляция имела непостоянный характер [что отличает ее от классических музейных проектов], постоянно изменяясь, ввиду перемещения предметов и людей в пространстве.

Одна из особенностей партиципаторного искусства — воспроизводимость. Только это не документальная одинаковость, а повторение самой структуры при котором каждый проект будет иметь долю уникальности — социальные отношения и их характер невозможно предугадать и запланировать.

Candies installations by Felix Gonzalez-Torres

«Мне нужен зритель, мне нужно взаимодействие публики. Без публики эти работы — ничто, ничто. Мне нужна публика для завершения работы. Я прошу публику помочь мне, взять на себя ответственность, стать частью моей работы, присоединиться» [3]. Так в интервью Тиму Роллинсу говорил Гонсалес-Торрес, еще один художник, чьи проекты связаны с реляционной эстетикой.

Большинство его инсталляций выглядят, как выложенные из конфет в цветных обертках на полу геометрические формы или горки. Это искусство — высказывание художника на темы СПИДа, субъектности, коллективной потери и исчезания.

Candies installations by Felix Gonzalez-Torres

Переживание художником потери партнера, умирающего от СПИДа, отразилось в инсталляции «Без названия (Любовники)» (1991) Гонсалес-Торреса. Это была насыпь из конфет, зарифмованная художником с фигурой его спутника, она весила столько же, сколько и больной. Посетителям выставки предлагалось взять конфету, тем самым, они, разрушая, меняя облик инсталляции, реализовывали идею Торреса о постепенном исчезновении и его переживании этого процесса постепенном уходе человека. Другими словами, неосознанное соавторство посетителей и создавало сам проект.

Candies installations by Felix Gonzalez-Torres

I Музей миметический

Прежде, чем перейти к появлению виртуального партиципаторного искусства, затрону несколько кейсов, связанных с оцифровкой музейных архивов и пространств.

A virtual guide to the Sistine Chapel

A virtual guide to the Sistine Chapel, Salone Sistino

Виртуальный гид по Сикстинской капелле [расположенный на сайте музея] сконструирован по типу панорамных карт. По пространству музея можно передвигаться, однако, маршрут запрограммирован заранее, он линеен, без возможности самостоятельно регулировать путь по выставочному пространству.

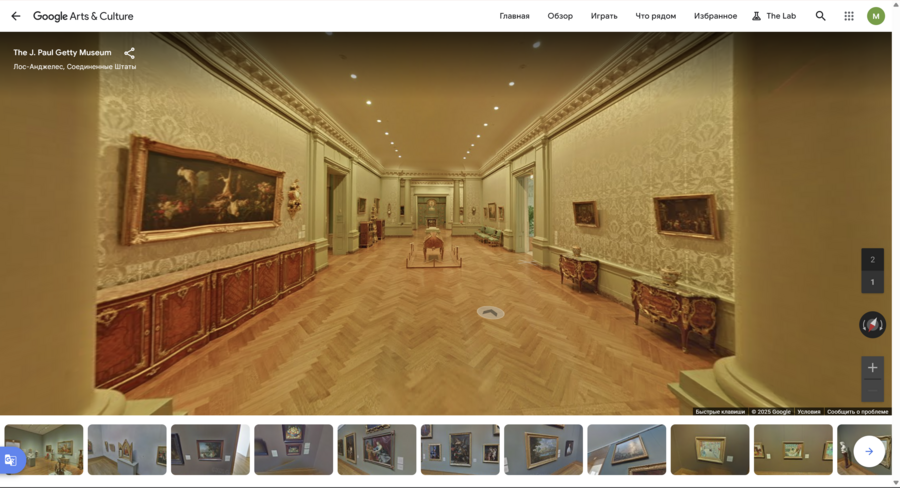

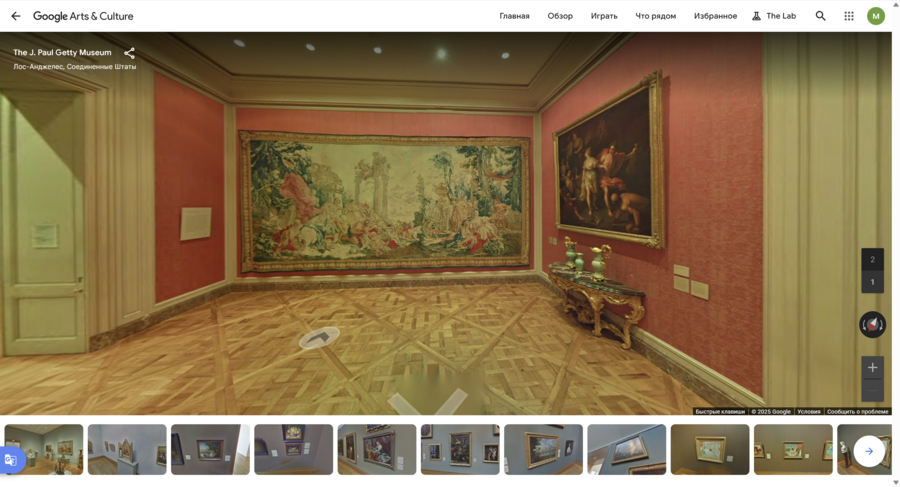

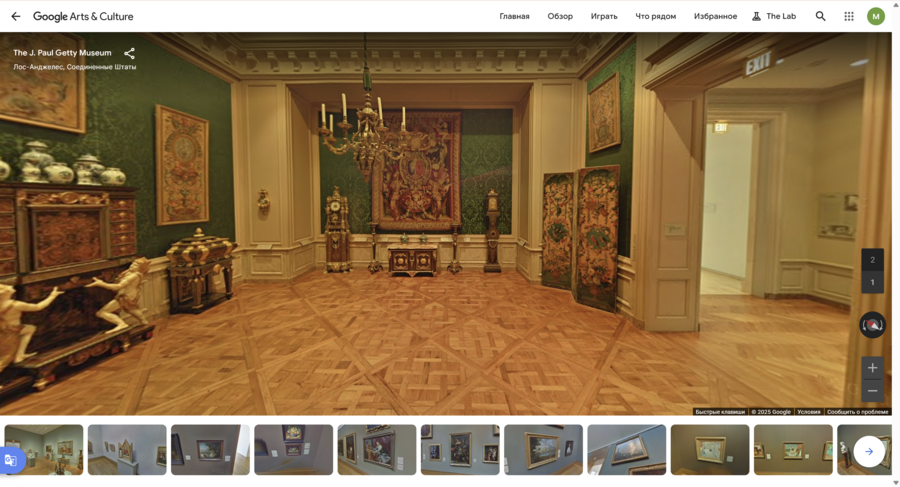

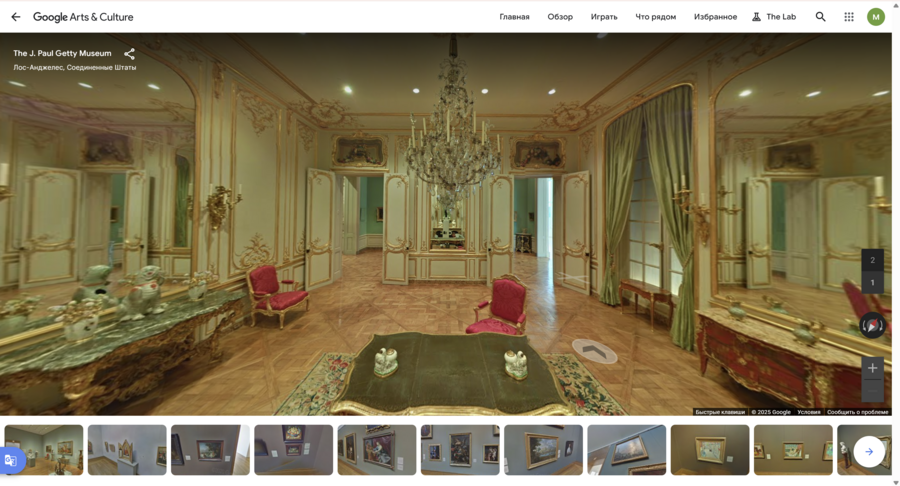

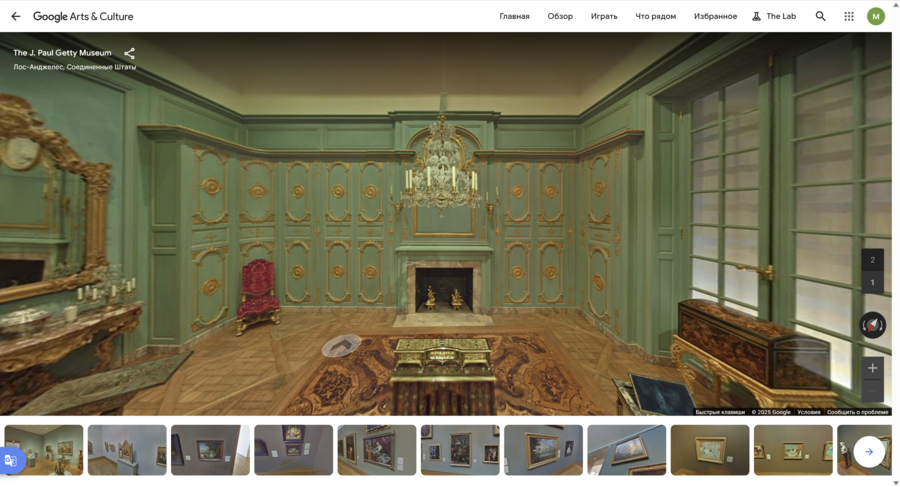

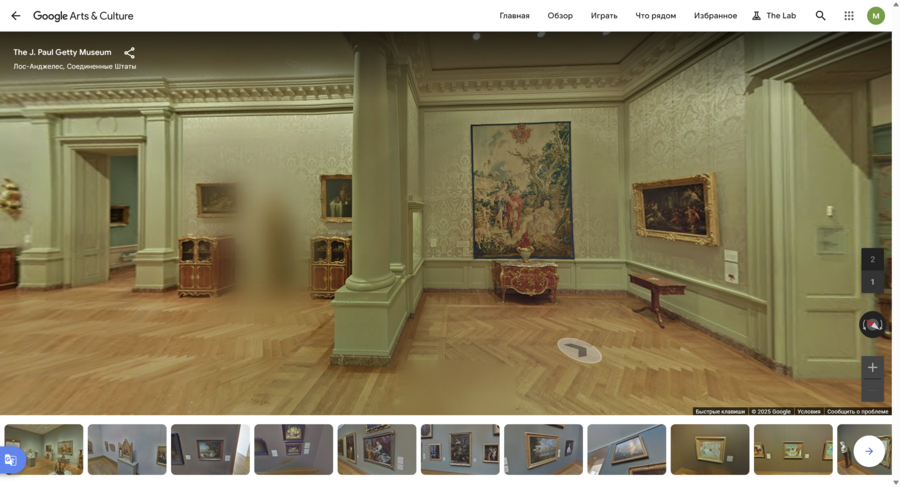

The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, United States

Такой виртуальный гид типичен для современных музеев. Технически он позволяет зрителю перемещаться между залами, знакомиться с интерьером помещения, экспонатами, даже приближаться к ним, но:

- только на предлагаемое сайтом расстояние. Рассмотреть характер мазков на полотне или прочитать подпись к экспонату не получится [если качество панорамы недостаточно высокое];

- закрепляется иерархичность музея, критикуемая представителями институциональной критики. Посетитель двигается по канонизированному маршруту в «правильной» последовательности рассматривая произведения;

- маршрут задает ограниченный потенциал для анализа пространства. В случае с виртуальными гидами по Сикстинской Капелле и музею Дж. Пола Гетти этот потенциал недостаточно широк — существуют несколько «оптимальных» точек обзора, допустимая дистанция приближения к объектам, отсутствие ощущения присутствия в пространстве;

- посетитель выставки в достаточной степени отстранен. Ему недоступны тактильные экспонаты, формирование социальных отношений в пространстве выставки.

Другими словами, виртуальные туры такого типа только увеличивают дистанцию между посетителем и институцией — диктуя структуру «знакомства» с выставкой и ограничивая зрителя в его собственных открытиях.

Однако, этот шаг, назовем его оцифровкой музея, стал основой для музея интерактивного.

II Музей интерактивный

Virtual gallery, «Hall of wonders»

Следующий тип виртуального гида назван мной интерактивным, потому что предполагает более тесное взаимодействие между посетителем и музеем. Только и он еще не партиципаторный — коммуникация между какой-либо группой людей не реализуется.

Virtual gallery, «Hall of wonders»

Один из наглядных примеров — выставка «Зал чудес» в Музее доктора Бхау Даджи Дала, Индия. Интересно, что посетитель не сразу попадает в музейную среду, а сперва оказывается перед «кубом» выставки, обрамленным фасадом и изучает его конструктивную форму, критически осмысливая предоставленное ему пространство с отверстиями в виде дверных и оконных проемов, выходов потолочных коммуникаций.

Более тесное знакомство со средой происходит в момент входа посетителя на выставку, где его передвижения достаточно свободны, не ограничены несколькими заготовленными ракурсами. Интерфейс сайта позволяет двигаться по незапланированному маршруту: предусмотрена возможность поворота, приближения к объекту и отдаления на нужное расстояние.

Однако самой модели выставки не достает реалистичности, что делает менее доступным целостное погружение в среду. Нужно сказать, что это издержки именно анализируемого кейса, существуют примеры, смоделированные с достаточной степенью точности. Здесь важнее аспекты, связанные с взаимодействием со средой. Их и рассмотрим.

Virtual gallery, «Hall of wonders»

Virtual gallery, «Hall of wonders»

Посетитель интерактивного гида самостоятельно определяет необходимую для него глубину анализа представленных экспонатов. К ним можно:

-приблизиться; -прочитать описание работы, название, имя автора, год создания; -открыть экспонат на отдельной странице; - открыть экспонат во весь экран, чтобы рассмотреть текстуру, например, масляной краски или ткани.

Virtual gallery, «Hall of wonders»

Virtual gallery, Hermitage

Интерактивный гид Эрмитажа также предлагает широкий функционал для взаимодействия с музеем.

Перемещаться по залам можно, как выбирая конкретный зал на карте и переходя в него, так и двигаясь согласно экспозиционной логике. В этом случае зритель сам выбирает маршрут для движения, если их возможно несколько.

Кликнув на экспонат, посетитель может лучше рассмотреть его и узнать информацию об авторе и создании экспоната. Музей в этом случае как бы предоставляет инструментарий для его исследования, которым посетитель пользуется в меру своих потребностей и энтузиазма.

Hermitage map on the official website

Virtual gallery, Hermitage

III Музей реляционный

The Pompidou Centre in Minecraft, exterior

Когда же виртуальный музейный проект начинает подчиняться реляционной эстетике? Так, построенная во время карантина модель Центра Помпиду в Minecraft и демонстрирует это. Этот радикальный проект послужил толчком к переосмыслению музейного функционала: объединение игрового пространства и культурной институции позволило расширить границы взаимодействия посетителей с музейной средой.

Размещенный в открытом сервере, проект, во-первых, был доступен для всех, во-вторых, обладал исследовательским потенциалом: разработчиками был придуман квест, прохождение которого предполагало коллективную работу по решению заданий, связанных с коллекциями музея. Игроки, соответственно, занимали не роль пассивных наблюдателей, а становились соавторами пространства — могли видоизменять его, создавать те объекты, которые они хотели бы видеть в музее. Это и рождало коллективное взаимодействие, которое в этом проекте было первичным по отношению к самой модели музея.

The Pompidou Centre in Minecraft, interior

The Pompidou Centre in Minecraft, interior

Этот проект демонстрирует пример музейной институции, за счет своего «наполнения» привлекающей сообщества людей и расширяющей тем самым своё функциональное назначение. Следующий кейс — онлайн-биеннале [Liverpool Biennial 2021] строится по другой логике.

AI-generated images of artworks from the Liverpool Biennial 2021

«The Next Biennial Should Be Curated by a Machine» — экспериментальный проект, куратором которого выступает искусственный интеллект.

Проект уникален тем, что, сохраняя партиципаторную основу, в нем появляется еще один субъект — искусственный интеллект [+ сообщество людей и искусство], результат деятельности которого на биеннале не был предсказуем. Это и вызвало общественный резонанс, сформировало вокруг него сообщество людей.

Искусство в этом проекте — не причудливые изображения нейросети, а порождаемые ими взаимоотношения между людьми, объединенными интересом к происходящему на биеннале и желанием поделиться своим мнением по поводу этого процесса. В него входят как кураторы в человеческом лице, искусствоведы и критики, так и любители искусства. В этом и проявляется реляционный аспект этой работы.

AI-generated images of artworks from the Liverpool Biennial 2021

AI-generated images of artworks from the Liverpool Biennial 2021

ВЫВОД В ходе исследования был проанализирован ход развития реляционных практик в музейных проектах: их трансформации от реальных до виртуальных проектов.

I Проекты Риркрита Тиравания и Гонсалес-Торреса II Миметические музейные проекты III Интерактивные музейные проекты IV Реляционные музейные проекты [виртуальные]

За эволюцией технической стоит и эволюция философии взаимодействия человека с музеем и наоборот. Это повлекло и изменение самой роли институции: сакральность и иерархичность в нем сменились на открытость, гибкость и мобильность в разных социальных ситуациях, расширение его функциональных возможностей.

Сложно сказать, влияет ли такая трансформация на качество человеческих отношений или нет, но ясно, что раз такой переход стал тенденцией [хоть и только развивающейся сейчас], у него есть перспективы и даже очевидные преимущества в виде, например, технической доступности из любой точки мира.

Коротко отмечу, что виртуальный формат взаимодействия людей в рамках музейных институций в современном мире только набирает обороты, он еще почти не описан в научной литераутре, а оттого — эта работа может стать основой для будущего исследования.

Bishop C. Antagonism and relational aesthetics //October. — 2004. — Т. 110. — С. 51-79.

Felix Gonzalez-Torres Foundation // URL: https://www.felixgonzalez-torresfoundation.org/ (дата обращения: 26.11.2025).

Rollins T., Bartman W. S., Cahan S. Felix Gonzalez-Torres. — Art Resources Transfer, 1993.

Sterling B., Tiravanija R., Parreno P. Rirkrit Tiravanija: A Retrospective (tomorrow is Another Fine Day). — Museum Boijmans Van Beuningen, 2004.

Verde A., Valero J. M. Virtual museums and Google arts & culture: Alternatives to the face-to-face visit to experience art //International Journal of Education and Research. — 2021. — Т. 9. — №. 2. — С. 43-54.

Бишоп К. Искусство инсталляции. — Ad Marginem, 2022.

Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. — Ad Marginem, 2016.

Мизиано В. Пять лекций о кураторстве. — Ад Маргинем Пресс, 2014.

Felix Gonzalez-Torres, «Untitled» (USA Today), 1990 (https://www.felixgonzalez-torresfoundation.org/works/untitled-usa-today) (дата обращения: 26.11.2025)

Felix Gonzalez-Torres, «Untitled» (L.A.), 1991, 5 Feb. — 29 May. 2022 (https://www.felixgonzalez-torresfoundation.org/works/untitled-l-a) (дата обращения: 26.11.2025)

Felix Gonzalez-Torres, «Untitled» (L.A.), 1991(https://www.felixgonzalez-torresfoundation.org/works/untitled-l-a) (дата обращения: 26.11.2025)

Felix Gonzalez-Torres, «Untitled» (USA Today), 1990 (https://www.felixgonzalez-torresfoundation.org/works/untitled-usa-today) (дата обращения: 26.11.2025)

Felix Gonzalez-Torres, Detail of «Untitled» (Portrait of Dad), 1991 (https://www.felixgonzalez-torresfoundation.org/works/untitled-portrait-of-dad) (дата обращения: 26.11.2025)

Felix Gonzalez-Torres, «Untitled» (Portrait of Dad), 1991 (https://www.felixgonzalez-torresfoundation.org/works/untitled-portrait-of-dad) (дата обращения: 26.11.2025)

Felix Gonzalez-Torres, «Untitled» (Ross), 1991 (https://www.felixgonzalez-torresfoundation.org/works/untitled-ross) (дата обращения: 26.11.2025)

Felix Gonzalez-Torres, «Untitled» (Ross), 1991 (https://www.felixgonzalez-torresfoundation.org/works/untitled-ross) (дата обращения: 26.11.2025)

Felix Gonzalez-Torres, Detail of «Untitled» (Ross), 1991 (https://www.felixgonzalez-torresfoundation.org/works/untitled-ross) (дата обращения: 26.11.2025)

Yayoi Kusama, poster, 2025 (https://ru.pinterest.com/pin/703756187506869/) (дата обращения: 26.11.2025)

Yayoi Kusama, poster, 2025 (https://ru.pinterest.com/pin/140806234441639/) (дата обращения: 26.11.2025)

Roman Ondak, Measuring the Universe, 2007 (https://www.moma.org/collection/works/128840?installation_image_index=20) (дата обращения: 26.11.2025)

Roman Ondak, Measuring the Universe, 2007 (https://www.moma.org/collection/works/128840?installation_image_index=14) (дата обращения: 26.11.2025)

Akatre, Minecraft, 2015 (https://www.centrepompidou.fr/en/program/calendar/event/cdy94xe) (дата обращения: 26.11.2025)

Rirkrit Tiravanija, «Untitled», 1992-1995 (free/still) (https://www.momaps1.org/es/events/361-rirkrit-tiravanijas-untitled-1992-1995-free-still) (дата обращения: 26.11.2025)

Rirkrit Tiravanija. untitled 1992-1995 (free/still). 1992/1995/1997/1998/1999/2003/2007/2011 (https://www.momaps1.org/es/events/361-rirkrit-tiravanijas-untitled-1992-1995-free-still) (дата обращения: 26.11.2025)

https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html (дата обращения: 26.11.2025)

https://pano.hermitagemuseum.org/newpano/ru/main/#node204 (дата обращения: 26.11.2025)

https://artsandculture.google.com/pocketgallery/-AXxYWLmkfJIHA (дата обращения: 26.11.2025)

https://artsandculture.google.com/streetview/the-j-paul-getty-museum/cwFdGYSXlaOg6w?sv_lng=-118.47336376788121&sv_lat=34.076722520826486&sv_h=76.2849748983037&sv_p=-13.271499972098411&sv_pid=BR79czL1SlIUdgspj7AwnQ&sv_z=0.10015574201205235 (дата обращения: 26.11.2025)

https://clck.ru/3QXdtw (дата обращения: 26.11.2025)

https://ai.biennial.com/ (дата обращения: 26.11.2025)