Клод Лоррен и идеал классического пейзажа: свет как организующий принцип

Концепция

Клод Желле (1600–1682), известный как Клод Лоррен, — центральная фигура римского пейзажа XVII века. Работая в Риме, он прошёл путь от влияния северной школы и итальянских коллег к сформированной, узнаваемой «классической» манере: архитектура, фигуры и природа в его работах подчинены ясной световой логике. Свет в произведениях Лоррена функционирует как архитектор пространства. Художник использует световую диффузию и атмосферную перспективу для слияния строгой классической композиции с поэтической чувствительностью. Его пейзажи строятся на контрасте между тёмными массивами переднего плана и светлеющей дымкой дали, где свет ближайшего горизонта становится источником гармонии и ритма. Таким образом, свет не просто элемент изображения, а принцип, определяющий смысл и единство композиции.

Лоррен принципиально расходился с современниками в понимании освещения. По данным исследований XX века, уже в 1634 году, в картине «Гавань», он впервые включил солнце как прямой источник света в композицию — это был революционный приём в истории живописи. До него художники избегали прямого изображения диска солнца, опасаясь нарушить живописную гармонию. Лоррен же понял, что солнце, расположенное близко к горизонту (в момент восхода или заката), становится не только источником света, но и стержнем, вокруг которого организуется вся сложная система отношений между формой, цветом и глубиной.

Тема «свет как организующий принцип» выбрана потому, что она концентрирует ключевую художественную новацию Лоррена: перевод наблюдаемого ландшафта в идеализированную модель мира. Исследование выстроено логически — от контекста к доказательству: краткий историко-стилевой фон, технические приёмы (подмалёвка, лессировка, работа с цветом), серийный разбор картин по функциям света, синтез.

Каким образом у Клода Лоррена свет выходит за рамки описательной роли и становится организующим принципом композиции, формирующий идеал пейзажа?

Моя гипотеза состоит в том, что идеальный классический пейзаж Лоррена конструируется через лучевую организацию света: источник света задаёт глубину (воздушную перспективу), унифицирует планы и хроматический режим и тем самым превращает сцену в самодостаточный идеал природы. Материал отбирается по двум критериям: — репрезентативность (ключевые, часто цитируемые полотна мастера); — выражённость световой схемы (картины, где источник света явно организует пространство). Фокус — зрелый период (прибл. 1640–1660-е), в котором световая система наиболее устойчива; корпус, формирующийся из трёх основных типов его композиции: морские порты, пасторали, классические виды.

Принцип выбора и анализа текстовых источников заключается в опоре на фундаментальные монографии по искусству XVII века, а также на профильные научные статьи, посвящённые технике живописи Лоррена и искусствоведческому анализу его работ. Это позволяет обеспечить исторический контекст, подтвердить технологические тезисы и избежать опоры на ненадёжные источники.

Световой центр

Хотя Клод Лоррен работал в эпоху Барокко, его метод противостоит хаосу. Исследователи (например, Ю. К. Золотов) относят Лоррена к линии классицизма: свет у него служит инструментом разума, выстраивая гармоничную композицию [1]. Это «тихая революция» внутри шумной эпохи. До Лоррена солнце оставалось сакральным или опасным объектом, который художники прятали за руинами или деревьями [2].

Адам Эльсхаймер — «Бегство в Египет», 1609

Клод Лоррен — «Каприччио с руинами Римского Форума», 1634

В работах предшественников пространство строится кулисно, как театральная сцена. Тёмные массивы по краям ограничивают взгляд, создавая замкнутую «коробку» [3]. Источник света работает локально, выхватывая лишь отдельные детали. Воздух кажется прозрачным вакуумом, лишённым плотности.

Лоррен делает свет главным героем полотна. Он экспериментирует и со скрытыми источниками: даже когда солнце остаётся невидимым, его присутствие организует всю композицию через эффект контражура.

Клод Лоррен — «Праздник в деревне», 1639

В этой работе источник света находится за центральной группой деревьев, создавая мощный задний свет. Хотя солнце стоит высоко (на что указывают короткие тени), оно скрыто от зрителя. Небо в центре картины почти белое от яркости. Этот контражур (от фр. contre-jour— «против света») превращает деревья в тёмный силуэт, но заставляет их края светиться.

Клод Лоррен — «Праздник вдеревне», 1639 (фрагменты)

Главный герой здесь — не тени, а воздух. Яркий свет из глубины «съедает» детали дальнего плана, окутывая их золотистой дымкой (сфумато). Деревья в центре работают как тёмная ширма, объединяя всю композицию общим золотистым тоном — от переднего плана к горизонту. Это создаёт ощущение глубокого пространства, наполненного горячим полуденным воздухом.

Морские порты

Серия портов — это манифест Лоррена–архитектора. Композиция здесь строго центрична. Кеннет Кларк отмечает, что Лоррен соединяет здесь строгую геометрию с подвижной стихией света, создавая идеальный образ цивилизации [3].

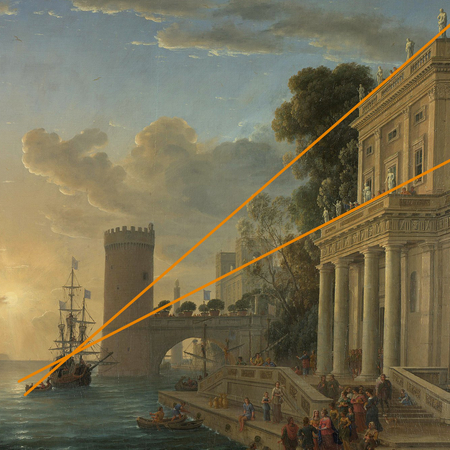

Клод Лоррен — «Порт с отплытием царицы Савской», 1648

Чтобы понять, как свет «строит» эту картину, обратимся к геометрическому анализу. Солнце здесь выполняет двойную функцию: это и источник освещения, и, что важнее, точка схода линейной перспективы.

Клод Лоррен — «Порт с отплытием царицы Савской», 1648 (фрагменты)

Как показано на схеме, солнце выполняет двойную функцию. Оно расположено на линии горизонта — там, где находится точка схода (vanishing point) линейной перспективы. Взгляд зрителя, следуя за линиями карнизов и перил, неизбежно приводится к источнику света. Солнце здесь не просто освещает сцену, оно является её координатным центром.

Клод Лоррен — «Отплытие святой Урсулы», 1641

Эта схема неслучайна, но Лоррен не копирует её механически. В «Отплытии святой Урсулы» (1641) он использует асимметричный репуссуар. Вместо двух равнозначных кулис он создаёт единую тёмную массу, которая охватывает левую часть и низ картины.

Клод Лоррен — «Отплытие святой Урсулы», 1641

Как выделено на схеме, зона тени идёт непрерывной дугой: от массивного портика слева через фигуры на берегу. Эта тёмная «скоба» служит фундаментом композиции. Она не даёт взгляду «выпасть» из картины и мощным движением направляет его вправо и вверх — в сторону света и кораблей [1].

Клод Лоррен — «Отплытие святой Урсулы», 1641 (фрагменты)

Люди (стаффаж) помещены в зону тени (слева), что делает их фигуры весомыми и материальными. В то же время в зоне света (справа) материальность исчезает: сложная паутина мачт и снастей превращается в тончайшую графику, буквально растворяясь в сияющем воздухе. Этот контраст между «тяжёлым» передним планом и «невесомым» дальним — фирменный почерк мастера [3].

Золотой час

В зрелый период Лоррен отдаёт предпочтение рассветам и закатам — так называемому «золотому часу», когда длинные тени и тёплый свет объединяют разрозненные планы в единую гармонию. Это отличает его пасторали от ярких полуденных сцен ранних работ.

Клод Лоррен — «Пейзаж с Ацисом и Галатеей», 1657

В этом зрелом шедевре свет не выстраивает чёткую геометрию (как в портах), а буквально насыщает воздух, становясь плотной световой средой. Обратите внимание, как Лоррен трактует листву: он отказывается от жёсткой графичности в пользу мягких тональных пятен, позволяя свету «размывать» границы форм.

Клод Лоррен — «Пейзаж с Ацисом и Галатеей», 1657 (фрагменты)

Лоррен демонстрирует здесь мастерство воздушной перспективы. По мере удаления от зрителя тёплые охристые тона переднего плана сменяются холодными голубыми оттенками дали. Гора на горизонте лишена материальной тяжести — она написана цветом самого неба, создавая эффект бесконечной глубины пространства [1].

Лессировка

Секрет свечения картин Лоррена кроется не только в красках, но и в методе их нанесения. Исследования Национальной галереи подтверждают, что художник наносил множество тончайших полупрозрачных слоёв краски (лессировок) поверх светлого грунта. Свет проходит сквозь эти слои, отражается от белой основы и возвращается к зрителю, создавая эффект внутреннего свечения [5].

Клод Лоррен — «Порт сотплытием царицы Савской», 1648 (фрагмент)

В отличие от импрессионистов, которые клали краску густо (пастозно), Лоррен добивался эмалевой гладкости. На этом фрагменте видно, что переходы цвета абсолютно бесшовны. Именно лессировка позволяет создать ту самую «воздушную дымку», которая стала визитной карточкой мастера.

Идиллия

Клод Лоррен — «Суд Париса», 1645–1646

В этой работе Лоррен мастерски управляет светом как театральный режиссёр. Источник света находится справа, заливая золотистым сиянием долину и акцентируя внимание на фигурах мифологических героев. Чтобы усилить этот эффект, левая часть картины (массивное дерево искала с водопадом) решена в технике контражура: они погружены в тень, работая как тёмная кулиса на фоне светлого неба.

Клод Лоррен — «Суд Париса», 1645–1646 (фрагменты)

Обратите внимание на животных на переднем плане. Козы намеренно затемнены, чтобы не отвлекать внимание зрителя от главного сюжета. Этот тёмный передний план служит трамплином для взгляда, который скользит дальше — к освещённым фигурам и уходит в правую часть картины, где дальний план растворяется в мягкой, почти прозрачной дымке (сфумато) [3].

Понятие «идиллия» здесь отсылает к мифу о Золотом веке. В отличие от романтиков XIX века, для которых природа — это буря и страсть, для Лоррена природа — это благожелательный дом. Человек здесь не песчинка перед лицом стихии, а её гармоничная часть. Этот покой и равновесие между цивилизацией (фигуры) и хаосом (скалы) и составляют суть классической идиллии [2].

Книга Истины

К середине жизни Лоррен стал настолько популярен, что рынок наводнили подделки. Чтобы защитить своё авторство, художник создал уникальный документ — Liber Veritatis («Книгу Истины»). Это альбом из 195 рисунков, где он скрупулёзно зарисовывал каждую свою готовую картину, указывая заказчика и дату. Это первый в истории детальный авторский каталог-резоне [4].

Клод Лоррен — «Пейзаж с Меркурием и Баттом» (Liber Veritatis, лист 159), ок. 1654–1655. Гравюра: Ричард Эрлом, 1777

Этот лист доказывает, что световая структура пейзажа была для Лоррена важнее цвета. Даже в монохромном изображении (сепия) сохраняется тональная иерархия: тёмные кулисы деревьев на переднем плане, освещённая долина в центре и растворяющаяся в свете даль. Лоррен мыслил тональными пятнами, а не линиями, что и позволяло ему переносить живописные эффекты в графику.

Выводы

Клод Лоррен — «Закат в порту», 1639

Клод Лоррен совершил революцию, превратив свет из пассивного фона в активного протагониста картины. Его свет выполняет три функции:

- Навигационная: направляет взгляд зрителя к точке схода.

- Объединяющая: связывает планы через воздушную перспективу.

- Эмоциональная: создаёт образ идеального, гармоничного мира.

Таким образом, свет у Лоррен — это непросто физика, а организующий принцип, превращающий хаос природы в вечную идиллию [3].

Даниэль С. М. Искусство видеть. — Л.: Искусство, 1990. — 223 с.

Золотов Ю. К. Пуссен. — М.: Искусство, 1988. — 375 с.

Кларк К. Пейзаж в искусстве / Пер. с англ. — СПб.: Азбука-классика, 2004. — 304 с. — Ориг. изд.: Clark K. Landscape into Art. — London: John Murray, 1949.

Roethlisberger M. Claude Lorrain: The Paintings. — New Haven: Yale University Press, 1961. — 566 p.

Bomford D., Roy A., Smith A. The Techniques of Claude Lorrain. — London: National Gallery Publications, 1991. — 64 p.