Изображение света в итальянской живописи XV–XVII веков

Содержание

1. Концепция 2. Предпосылки в искусстве 3. Ренессанс (XV–XVI века) 4. Барокко (XVII век) 5. Заключение 6. Список источников

1. Концепция

Свет занимает центральное место в европейском искусстве, а в итальянской живописи XV–XVII веков он становится одним из ключевых выразительных средств.

В этот период художники уделяют особое внимание тому, как свет формирует пространство, создает эмоциональный настрой и передает духовный смысл. Изображение света перестает быть лишь техническим приемом, оно отражает более широкие эстетические и мировоззренческие изменения эпохи. Через то, как художники работают со светом, можно проследить эволюцию взглядов на человека, природу и роль искусства.

Леонардо да Винчи. Благовещение. Ок. 1472–1475.

Для Ренессанса характерен интерес к наблюдаемому миру, изучению анатомии, перспективы и оптики, поэтому свет трактуется как физическое явление, подчиняющееся законам природы. В XVII веке, в эпоху барокко, свет приобретает драматический характер. Он становится инструментом эмоциональной напряженности, визуального контраста и религиозной экспрессии. Таким образом, анализ света позволяет увидеть, как меняется художественное мышление от рационального стремления к гармонии до театрализованной выразительности.

В основной части исследования рассматриваются произведения итальянской живописи от ренессанса до искусства барокко.

Особое внимание уделено тому, как художники используют свет для построения композиции, выражения эмоционального состояния и передачи духовного содержания.

Микеланджело Буонарроти. Страшный суд. 1537–1541. Фреска. Сикстинская капелла, Ватикан.

Помимо визуального материала, привлекаются научные статьи по технике светотени, исследования по истории искусства и работы, посвященные эволюции восприятия света в культуре.

Структура исследования выстроена хронологически, что позволяет проследить трансформацию художественных решений и понять, как менялись функции света в живописи разных периодов. Такой подход дает возможность сопоставить произведения, выделить общие закономерности и показать, какие новые задачи художники ставили перед изображением света на каждом этапе. Основой анализа выступают визуальные примеры, поскольку именно последовательное обращение к конкретным произведениям делает различия между эпохами наиболее наглядными.

Цель работы — выявить, как изображался свет в итальянской живописи XV–XVII веков и как его трактовка отражает глубокие изменения в художественной культуре.

Исследование позволяет понять, почему изображение света становится неотъемлемой частью живописного языка и сохраняет свою значимость для современного восприятия искусства.

2. Предпосылки в искусстве

Развитие представлений о свете в итальянской живописи XV–XVIII веков связано с долгой историей его понимания в христианской культуре. До Ренессанса свет воспринимался прежде всего как знак сакрального присутствия, он не был частью наблюдаемого мира и не подчинялся законам оптики. Чтобы увидеть, почему художники Возрождения начинают изображать свет иначе, важно рассмотреть, какие визуальные модели существовали до этого периода.

В мозаиках поздней Античности и раннего Средневековья свет не изображается как физическое явление. Он передается посредством золотых смальт, формирующих ощущение нематериального сияния, как это видно, например, в конхе Сан-Витале. Подобная трактовка света основана на богословской идее о его божественной природе, не связанной с материальным миром [1]. В этом контексте сияние понимается не как результат взаимодействия света и объекта, а как визуальный знак священного присутствия.

Сан-Витале, Равенна. Мозаика конхи. VI век.

Такая трактовка будет оказывать влияние на европейское искусство еще многие столетия [2].

В мозаиках XI–XII веков свет приобретает структурные функции. В своде капеллы Сан Зено золотой фон становится главным носителем света, его максимальная концентрация вокруг медальона с Христом выделяет его центральный образ. Контраст между интенсивным сиянием фона и более мягким освещением ангелов усиливает иерархию и направляет взгляд к центру композиции.

Мозаика свода капеллы Сан Зено. Верона. IX век

В XIV веке сохраняется традиция золотого фона, но одновременно возрастает интерес к наблюдаемому явлению света. Это проявляется в появлении бликов, отражений и более сложных тональных переходов. В этот период свет начинает взаимодействовать с материальными поверхностями: тканью, золотом, металлом, придавая им ощутимую плотность [4].

Симоне Мартини и Липпо Мемми. Благовещение. 1333. Уффици, Флоренция.

Симоне Мартини и Липпо Мемми. Благовещение. Фрагмент. 1333. Уффици, Флоренция.

Отражения на тканях и золотых деталях придают изображению дополнительную глубину и материальность, хотя само пространство по-прежнему сохраняет условный характер.

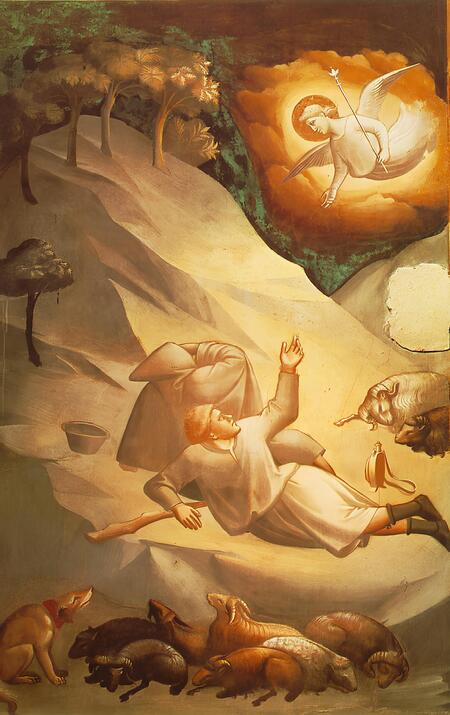

С началом Проторенессанса свет начинает трактоваться как физическое явление. Художники обращаются к направленному освещению, которое формирует объем и задаёт пространство сцены [5]. Это особенно заметно в фреске Таддео Гадди «Благовещение пастухам»: яркий поток света, исходящий от ангела, падает сверху и создает отчетливые тени на складках одежды и поверхности холма. Благодаря этому пространство впервые воспринимается как единое освещенное целое, а фигуры приобретают ощутимую телесность.

Таддео Гадди. Благовещение пастухам. 1327–1330. Фреска. Капелла Барончелли, Санта-Кроче, Флоренция.

Таким образом, в искусстве поздней Античности и Средневековья свет постепенно эволюционирует от нематериального знака божественного присутствия к средству организации пространства и выделения смысловых акцентов.

Именно такая трактовка света подготовила почву для ренессансного искусства, где свет становится основным инструментом построения пространства, телесности и эмоциональной выразительности.

3. Ренессанс (XV–XVI века)

В итальянском искусстве XV–XVI веков свет становится не просто техническим приемом, а основой нового художественного мировидения.

На восприятие света художниками повлияли изменения в визуальной культуре: исчезновение золотого фона, развитие линейной перспективы, возросший интерес к анатомии и пространству.

Одним из первых художников, использовавших свет для построения целостного пространства, был Мазаччо. Он отказался от декоративного освещения и последовательно применял единый источник света, который распространяется по всей сцене и взаимодействует с фигурами подобно реальному дневному свету [5].

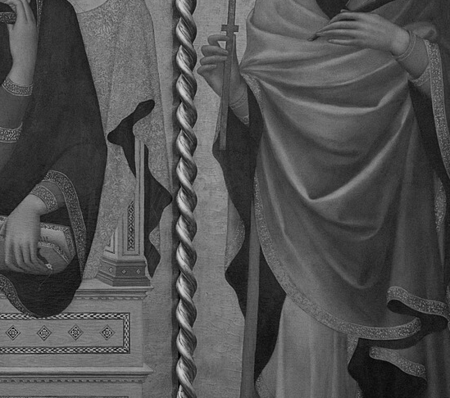

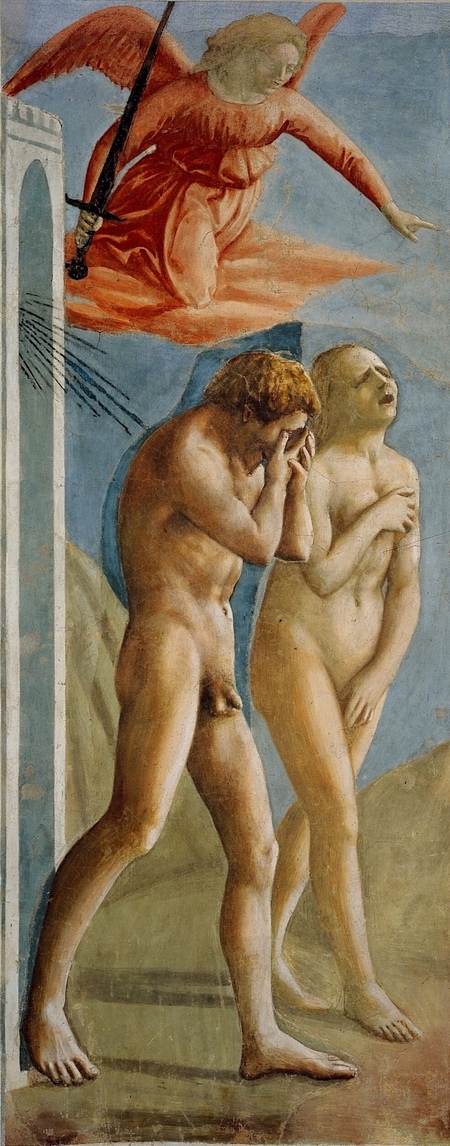

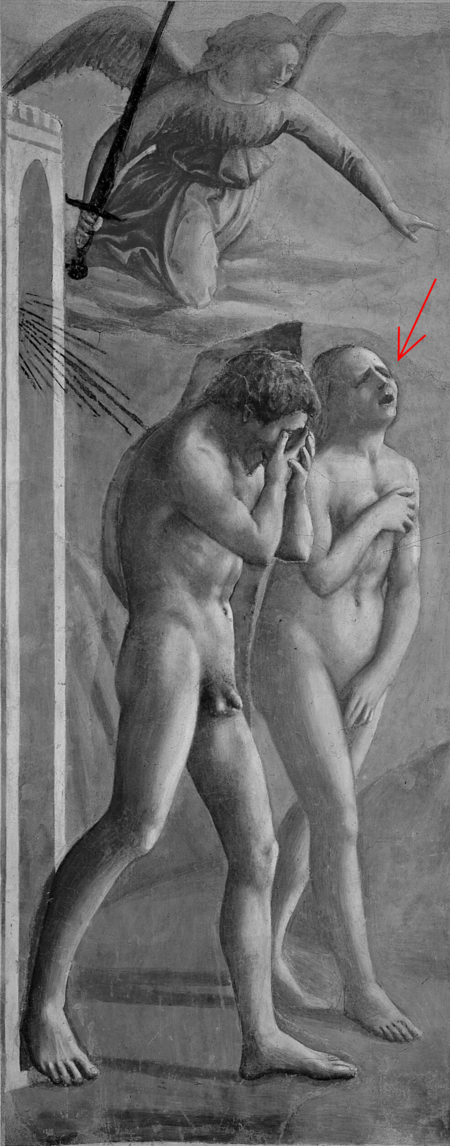

Мазаччо. Изгнание из рая. Ок. 1425–1427. Фреска. Капелла Бранкаччи, Санта-Мария-дель-Кармине, Флоренция.

Например, в работе «Изгнание из рая» свет падает сверху справа и моделирует анатомию тел Адама и Евы. Их объем считывается через длинные тени на боковых плоскостях, что подчеркивает физическую уязвимость фигур.

Во второй половине XV века внимание к естественному освещению усиливается. Доменико Венециано и Пьеро делла Франческа стремятся показать рассеянный дневной свет, действующий одинаково на все объекты сцены. Исследователи отмечают, что подобный свет связан не только с наблюдением природы, но и с распространением трактатов по оптике — особенно работ Альхазена, которые в это время активно переводились и обсуждались во Флоренции [5]. Эти тексты формировали представление о свете как о равномерной среде, в которой зрение «считывает» мир.

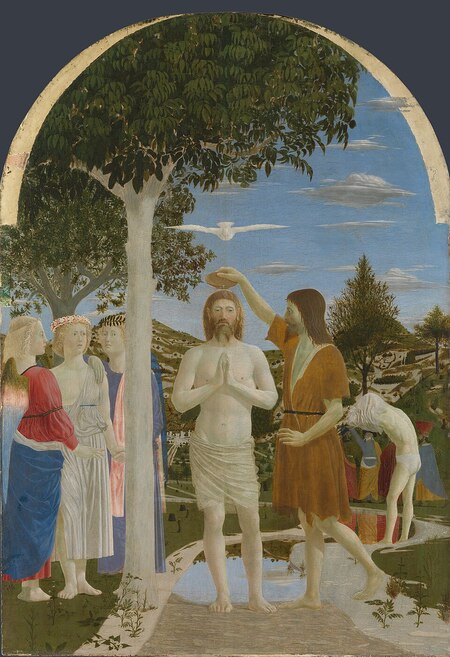

Пьеро делла Франческа. Крещение Христа. Ок. 1448–1450. Темпера на деревянной панели. Национальная галерея, Лондон.

Искусствоведы подчеркивают, что Пьеро использовал математические расчеты распределения освещенности, стремясь к тому, чтобы свет вел себя «геометрически», то есть стабильно и предсказуемо. В «Крещении Христа» почти незаметные тональные переходы на фигуре Христа создают ощущение идеальной чистоты формы. Свет не выделяет персонажей, а связывает их в единое поле: дерево, фигуры на правом плане и дальний пейзаж освещены с одинаковой степенью мягкости. Пьеро сознательно моделирует состояние абсолютной визуальной равновесности, которое, по мнению современных исследователей, отражает его интерес к математике и богословию как к дисциплинам порядка.

К концу XV века свет начинает связываться не только с объемом, но и с атмосферой картины.

Наиболее полно это проявляется в творчестве Леонардо да Винчи. Леонардо изучал физиологию зрения и понимал, что глаз различает форму точнее при слабом освещении [6; 7]. Поэтому он предпочитал мягкий рассеянный свет и избегал ярких источников, которые разрушают тональность.

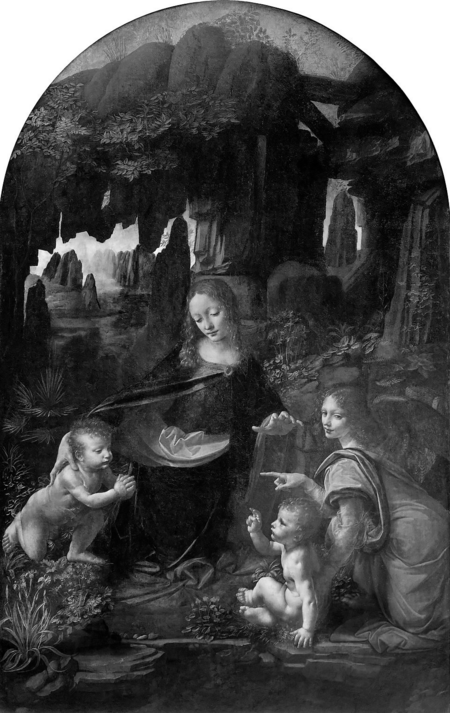

Леонардо да Винчи. Мадонна в скалах. 1483–1486. Лувр, Париж.

Например, в «Мадонне в скалах» лица Мадонны и младенца Иоанна освещены мягко, так что формы появляются постепенно, без резких контуров. Края фигур как будто слегка рассеяны в тенях окружающего пространства — именно этот эффект сфумато обеспечивает плавный переход между светом и тенью и создает впечатление естественной глубины.

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. 1495–1498. Санта-Мария-делле-Грацие, Милан.

Техника сфумато связана не столько с эстетическими задачами, сколько с наблюдением за адаптацией зрения к темноте: в полутени глаз видит больше тональных переходов, чем при сильном освещении [6]. Свет у Леонардо становится психологическим инструментом, он направляет внимание зрителя, создает ощущение глубины и внутренней сосредоточенности.

Леонардо да Винчи. Портрет госпожи Лизы дель Джокондо (Мона Лиза). 1503–1519. Лувр, Париж.

Современные исследования показывают, что мягкое освещение в «Моне Лизе» связано с уникальной техникой Леонардо. Рентгенофлуоресцентный анализ выявил, что эффект плавных переходов создается множеством прозрачных слоев толщиной 1–2 мкм — благодаря им свет глубоко проникает в живописный слой и возвращается рассеянным, без резких границ. Химический анализ обнаружил редкое свинцовое соединение — плумбонакрит, что подтверждает эксперименты Леонардо с составом грунта для контроля отражения света [8].

Эти особенности объясняют, почему лицо Моны Лизы кажется мягко подсвеченным изнутри и почему ее выражение воспринимается изменчивым при разном освещении.

В это время Рафаэль стремится к мягкому и равномерному свету, который создает прозрачное, гармоничное пространство. Он избегает резких контрастов. Свет распределяется так, чтобы фигуры были связаны одной атмосферой [9].

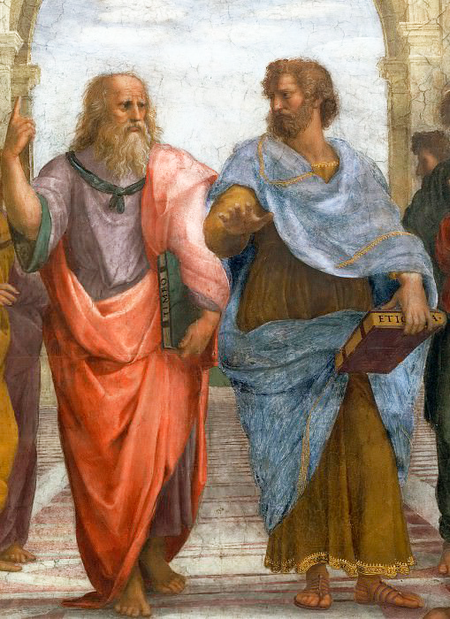

Рафаэль Санти. Афинская школа. 1510–1511. Ватикан.

Например, в «Афинской школе» свет работает как средство логического объединения сцены. Искусствоведы отмечают, что Рафаэль сознательно избегает сильных контрастов: мягкое освещение одинаково действует и на центральные фигуры Платона и Аристотеля, и на персонажей, стоящих в глубине сводчатого зала. Тени под арками повторяют направление и интенсивность теней под ногами философов, создавая непрерывную световую среду.

Рафаэль Санти. Афинская школа. Фрагменты центральной группы (Платон и Аристотель) и группы Евклида с учениками. 1510–1511. Ватикан.

Даже такие удаленные фигуры, как Евклид с учениками справа моделируются теми же широкими полутональными переходами, что и лица центральной группы. Благодаря этой согласованности освещения пространство воспринимается цельным и рационально организованным — качество, которое К. Гилберт называет ключевым для световой поэтики Рафаэля [9].

Микеланджело использует свет иначе. Он не стремится к атмосфере, а работает с жестким, скульптурным светом, который подчеркивает силу тел и напряжение поз [10].

Микеланджело Буонарроти. Сотворение Адама. Ок. 1511. Потолок Сикстинской капеллы, Ватикан.

Например, в «Сотворении Адама» Микеланджело использует свет как абстрактную, равномерную среду, а не как эффект от конкретного источника. Тело Адама моделируется мягко, с широкими переходами полутонов, что подчеркивает его ещё «пассивное» состояние. Фигура Бога освещена контрастнее, с более резкими гранями, создающими ощущение энергии и движения. Особое внимание уделено зоне между их руками. Легкое усиление освещенности делает этот промежуток визуальным центром и подчёркивает момент передачи жизни.

В росписях Сикстинской капеллы в целом свет не имеет единого естественного источника. Он работает как абстрактная сила, подчеркивающая анатомическую мощь фигур и драматизм сцены [10; 11].

Микеланджело Буонарроти. Потолок Сикстинской капеллы (общий вид). 1508–1512. Ватикан.

4. Барокко (XVII век)

В эпоху барокко свет становится главным выразительным средством, определяющим атмосферу и эмоциональную напряженность картины. В отличие от равномерного света Ренессанса, барочный свет всегда направлен, сконцентрирован и подчинен драматургии сцены. Именно в XVII веке свет начинает трактоваться не как естественное явление, а как активный участник повествования [12; 13].

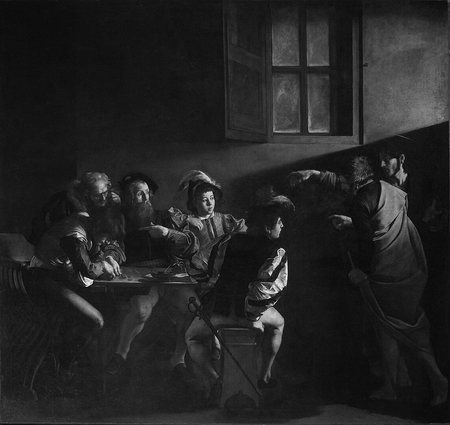

Караваджо. Призвание апостола Матфея. 1599–1600. Церковь Сан-Луиджи-деи-Франчеси, Рим.

В «Призвании святого Матфея» Караваджо обращается к евангельскому эпизоду призвания сборщика налогов, но трактует его через радикальный тенебризм. Действие разворачивается в затемненном помещении, похожем на таверну: несколько мужчин сидят за столом и сосредоточены на подсчете монет. В эту почти лишенную движения сцену вторгается резкий диагональный луч света из невидимого источника в правой верхней части картины. Он выделяет лицо Матфея и его жест, а также подчеркивает руку Христа, так что свет визуально связывает двух персонажей и превращает призвание в ощутимую драматическую кульминацию. Матфей, указывая на себя, как будто спрашивает, действительно ли обращение адресовано ему, тогда как остальные погружены в полумрак и не замечают происходящего.

Караваджо. Призвание апостола Матфея. 1599–1600. Церковь Сан-Луиджи-деи-Франчеси, Рим.

Караваджо усиливает напряжение диагональными направлениями жестов и света, которые ведут взгляд от фигуры Христа к Матфею. Такое построение делает сцену динамичной, несмотря на статичность поз. Это одна из характерных черт зрелого тенебризма Караваджо, где свет выступает главным носителем смысла и символом внезапного, трансформирующего вмешательства божественной силы [13].

Караваджо. Положение во гроб. 1600-е. Ватиканская пинакотека, Ватикан.

В «Положении во гроб» Караваджо использует направленный свет так, что он подчеркнуто выделяет натуралистические, лишенные идеализации детали тела Христа и фигуры, наклоненные над ним. Резкий луч выявляет бледность кожи, тяжесть конечностей и фактуру тканей, не оставляя места условной благочестивой «красоте», характерной для традиционных изображений погребения. Примечательно, что такое сочетание натуралистического реализма и жесткого освещения усиливает драматизм сцены, но именно оно вызывало критику со стороны части церковных заказчиков, считавших подобный подход нарушением привычного канона возвышенного, идеализированного образа священных событий [14].

Болонская школа вырабатывает противоположный подход.

Например, у Гвидо Рени свет мягкий, гладкий и равномерный. Искусствоведы отмечают, что он «очищает» форму и придает фигурам идеализированность [15]. В отличие от Караваджо, Рени избегает резких контрастов, создавая ощущение спокойного сияния. Свет не драматизирует, а гармонизирует сцену, он подчеркивает плавность контуров, мягкость тканей, одухотворенность лиц.

Гвидо Рени. Мария Магдалина. 1627–1630.

В «Марии Магдалине» мягкий свет не просто равномерно освещает фигуру, но работает как инструмент идеализации. Он ложится на кожу почти без теней, создавая эффект шелковистой гладкости. Особенно заметно, как свет выделяет золотистые пряди распущенных волос Магдалины. Они блестят мягким, почти фарфоровым сиянием, подчеркивая ее одухотворенное состояние.

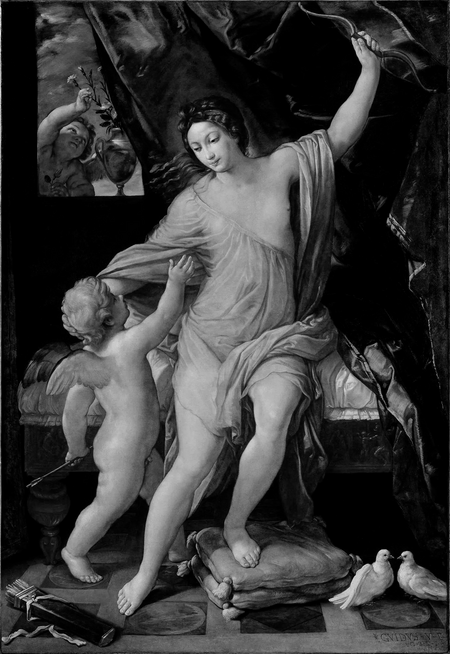

Гвидо Рени. Венера и Купидон. 1626.

Аналогично и в «Венере и Купидоне» свет моделирует тело Венеры без резких перепадов. Скользящие, тонкие тени на коже создают ощущение гармонии, а мягкое сияние формирует атмосферу спокойной божественности.

В то же время у Гверчино свет — подвижный и эмоциональный. Он часто падает диагонально, объединяя фигуры в единую линию действия. Гверчино использует свет как «скользящее» пятно, которое оживляет ткани и жесты [16]. Благодаря этому сцены приобретают динамизм, а поверхность предметов становится более фактурной.

Гверчино. Вознесение Марии. Ок. 1623. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Например, в «Вознесении Марии» Гверчино использует свет как главный инструмент разделения земного и небесного. Яркое освещение концентрируется на фигуре Марии и ангелах, создавая ощущение подъема и визуально отделяя их от апостолов внизу. Свет ложится на драпировки Марии «скользящими» бликами, подчеркивая движение и воздушность тканей, тогда как фигуры апостолов освещены фрагментарно — лишь отдельные лица и жесты выхватываются из тени.

К середине XVII века караваджистская традиция получает новые интерпретации, и особенно ярко это видно в творчестве Артемизии Джентилески.

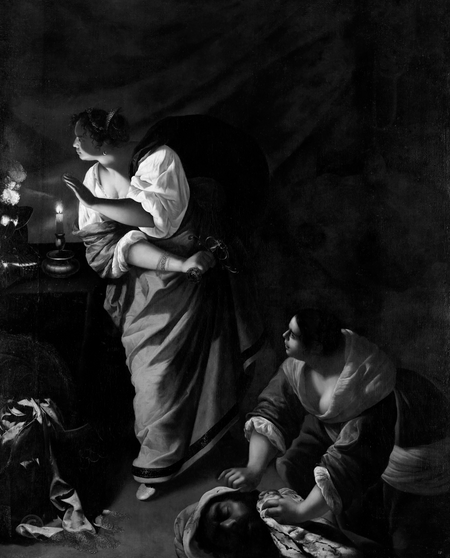

В картине «Юдифь и ее служанка с головой Олоферна» свет становится главным носителем психологической напряженности. Освещение, восходящее к тенебризму, но трактованное более внутренне и эмоционально, высвечивает лица и жесты на фоне глубокой тьмы. Лицо Юдифи оказывается частично в тени, что создает ощущение настороженности, тогда как служанка освещена более ровно, в соответствии с ее ролью наблюдающей и контролирующей происходящее.

Артемизия Джентилески. Юдифь и её служанка с головой Олоферна. 1645–1650.

Артемизия использует свет как «вспышку», разрывающую тень и подчеркивающую физическое усилие, страх и скрытую решимость обеих фигур [17].

Артемизия Джентилески. Юдифь и её служанка с головой Олоферна. Фрагменты композиции. 1645–1650.

Таким образом, в итальянском искусстве эпохи барокко свет становится не только техническим инструментом, но и ключевым выразительным механизмом, определяющим структуру и смысл изображения. Художники формируют разные модели работы со светом: от резкого драматического тенебризма Караваджо до гармонизирующего сияния болонцев и эмоционально-психологического освещения у Артемизии Джентилески.

5. Заключение

Проведенный анализ показывает, что свет в итальянской живописи XV–XVII веков проходит путь от рационального принципа организации пространства к мощному выразительному инструменту. В Ренессансе свет мыслится как естественное явление: у Мазаччо, Пьеро делла Франческа и Леонардо он формирует объем, создает ясную пространственную структуру и подчеркивает телесность фигур. Свет действует последовательно и объединяет элементы композиции, отражая стремление эпохи к гармонии и наблюдательности.

Рафаэль Санти. Диспута. 1509–1510. Апостольский дворец. Ватикан.

В искусстве Барокко свет приобретает драматический характер и становится носителем эмоционального и смыслового напряжения. Караваджо использует резкие контрасты, чтобы выделить ключевые жесты и создать эффект внезапного вмешательства света в тьму. Рени применяет мягкое сияние, идеализирующее фигуры, тогда как Гверчино делает свет динамичным и подвижным. Артемизия Джентилески превращает освещение в средство психологической выразительности, акцентируя внутренние состояния персонажей.

Караваджо. Шулеры. Ок. 1594. Галерея Спада, Рим.

Свет становится одним из главных художественных языков, позволяющим художникам по-новому трактовать пространство, тело и эмоциональное содержание. Через изменение роли света видно, как менялись представления о человеке, его месте в мире и его связи с духовным. Исследование подтверждает, что именно свет становится ключом к пониманию визуального мышления итальянского искусства XV–XVII веков.

Cameron A. Capturing light in Late Antique Ravenna: A new interpretation of mosaic luminosity // Journal of Late Antique Art. 2018. Vol. 4, № 1. P. 45–62.

Brown S. Scholarly debates surrounding the Ravenna mosaics: Theology, light, and imperial representation // Early Medieval Studies. 2020. Vol. 12, № 2. P. 101–123.

Barnett L. Light and virtue: The Gloucester Candlestick and medieval theories of luminosity // Journal of Medieval Material Culture. 2015. Vol. 8, № 1. P. 55–78.

Meiss M. Light as form and symbol in some fifteenth-century paintings // The Art Bulletin. 1945. Vol. 27, № 3. P. 175–181.

Nicuta O.-M. The sacred candle and candlelight scenes in Western medieval painting // ARMCA — Art and Research in Medieval and Contemporary Art. 2022. Vol. 9, № 1. P. 78–93.

Meiss, M. Light as form and symbol in some fifteenth-century paintings // The Art Bulletin. 1945. Vol. 27, № 3. P. 175–181.

Filipczak, Z. Leonardo da Vinci and the psychology of chiaroscuro // Art Journal. 1977. Vol. 36, № 3. P. 217–224.

Lluveras-Tenorio A., Mille C., et al. Unraveling Leonardo da Vinci’s painting materials: plumbonacrite in the Mona Lisa // Journal of the American Chemical Society. 2023. Vol. 145, no. 50. P. 30603-30614. DOI: 10.1021/jacs.3c07000.

Gilbert C. Raphael and the poetics of light // Renaissance Quarterly. 2003. № 56(3). С. 627–678.

Borsook E. Light and meaning in Michelangelo’s Sistine Chapel ceiling // RACAR. 1985. № 12(2). С. 87–102.

Nagel A. Michelangelo and the image of stone // The Art Bulletin. 1998. № 80(3). С. 480–506.

Lindsey R. J. The truth of night in the Italian Baroque. Theses and Dissertations—Art and Visual Studies. 2015. University of Kentucky. URL: https://uknowledge.uky.edu/art_etds/10.

Liu Y. The aesthetic value of Caravaggio’s light and shadow technique from a geometric perspective // Applied Mathematics and Nonlinear Sciences. 2024. Vol. 9, No. 1. DOI: 10.2478/amns-2024-2549.

Noor S. History of Art: Baroque | The Power of Light & Illusion // Arte & Lusso [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://arte8lusso.net/art/history-of-art-baroque-the-power-of-light-illusion/ — Загл. с экрана. — Опубликовано: 24 октября 2022.

Luengo P. Sustainable illumination for Baroque paintings with historical context considerations // Sustainability. 2020. Vol. 12, No. 20. P. 8705. DOI: 10.3390/su12208705.

Xu A. Caravaggio and Tenebrism — Beauty of light and shadow in baroque paintings. 2020.

Nicuta O.-M. The sacred candle and candlelight scenes in Western medieval painting // ARMCA. 2022. Т. 9, № 1. С. 78–93.