Анализ типографики советского самиздата

Рубрикатор

— Концепция — Истоки. Шрифт и печатная машинка — Визуальный язык самиздата — Заключение — Библиография и источники изображений

Концепция

В условиях жесткой цензуры и государственной монополии на печать, самиздатские издания стали ключевыми инструментами распространения альтернативных идей, формируя независимое информационное пространство.

Эстетика продолжает влиять на современный независимый дизайн и издательское дело (зины, артбуки). Принципы «сделай сам», вынужденный минимализм, намеренное «несовершенство» печати и изобретательность в работе с ограниченными ресурсами, присущие самиздату, могло стать вдохновением для множества современных художников и дизайнеров.

Данная тема позволяет исследовать неканоническую, альтернативную историю типографики, развивавшейся в подпольных условиях, где выбор шрифта и способа вёрстки был формой несогласия с официальной эстетикой.

Благодаря анализу данной темы, можно оценить, как развивалась неканоническая, альтернативная история типографики, которая прогрессировала в подпольных условиях. Изучая самиздаты того времени, можно отследить, как типографические решения использовались для усиления поэтических образов, передачи духа рок-музыки и визуализации других художественных идей, формируя характерный визуальный язык того времени.

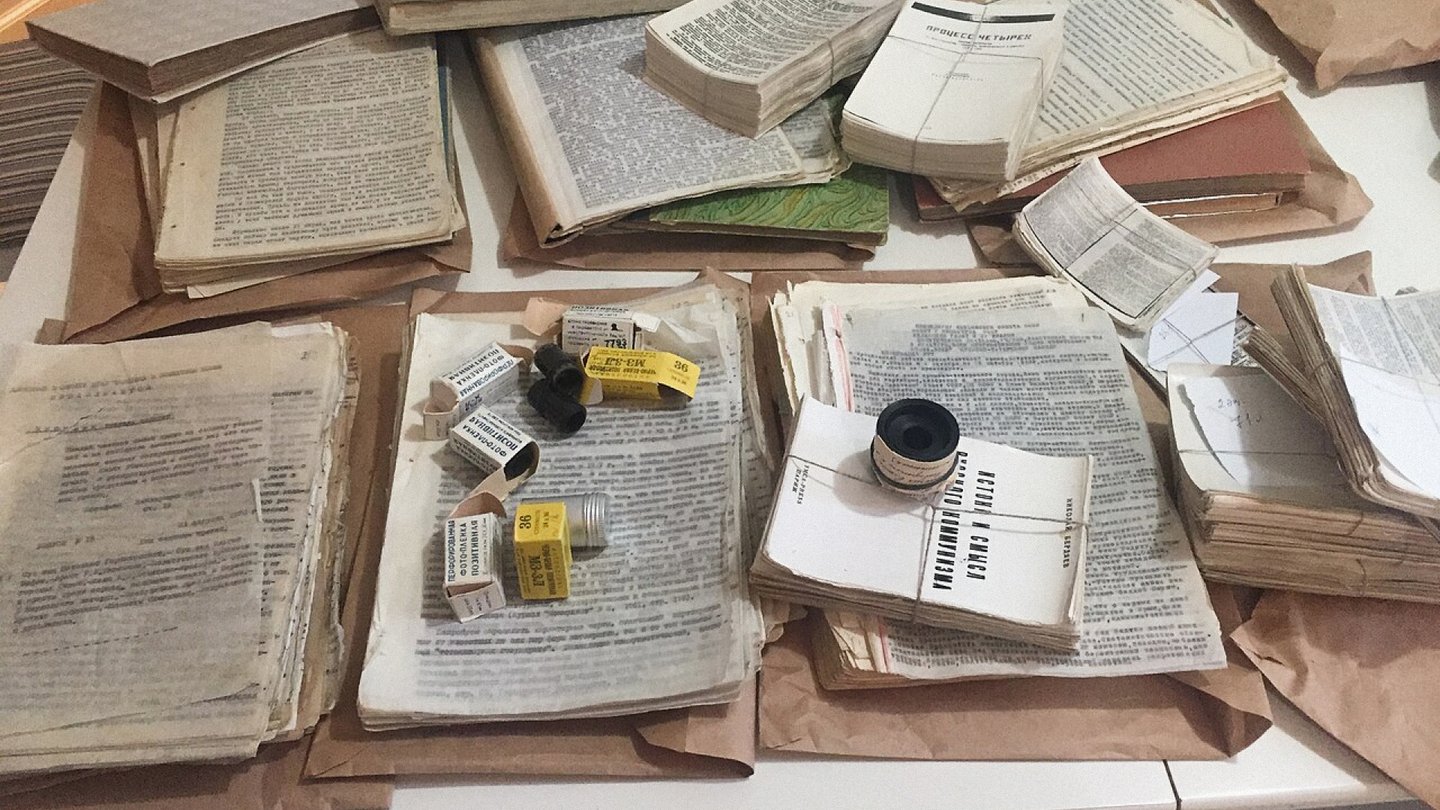

Самиздат и плёнки с фотокопиями рукописей

Исследование будет включать изучение различных отечественных и зарубежных печатных машинок, а также оттиски их шрифтов, так как технические характеристики машинки напрямую могли диктовать эстетические возможности: канцелярские машинки имели широкий каретный вал, что позволяло печатать на листах формата А3; портативные машинки имели меньший формат печати и более плотную верстку изданий; наличие/отсутствие обратного хода позволяло или не позволяло делать подчеркивания и другие линейные выделения.

Центром внимания станут выпуски самиздатовских журналов. Журнал, в отличие от книги, более разнообразен в плане структуры, так как может содержать в себе множество материалов (статьи, стихи, манифесты, иллюстрации и т.д), которые требуют различного визуального оформления, что позволяет изучить не только шрифт, но и систему визуальной иерархии. Также, книга, как правило, оформлялась один раз, в то время как журнал выходил регулярно, каждый новый номер чаще всего разительно отличался от предыдущего, благодаря этому могут прослеживаться изменения в верстке.

Внутри этих журналов будут отобраны обложки, титульные листы, типографика поэтических текстов, страницы со статьями, рецензиями, манифестами о музыке и искусстве. Будет изучаться, как типографические решения, в сочетании с иллюстрациями (схемы, рисунки, фотографии, коллажи) оформляли этот контент, создавая динамичные или отстраненные визуальные образы.

Шрифт печатной машинки

Данное направление исследования позволяет восстановить альтернативную историю визуальной культуры, рождавшейся в творческом подполье. В этих условиях выбор шрифта и вёрстка превращались из технического задания в жест эстетического сопротивления и утверждения иной художественной правды.

Гипотеза звучит так: Типографика советского самиздата, которая сформировалась в условиях технологических ограничений и цензуры, стала катализатором для создания самобытной типографической системы. Эта система, опираясь на адаптацию и импровизацию с доступными средствами, превратила технические «дефекты» и стандартные решения (машинописные шрифты, коллажи, ручное письмо) в ключевые элементы самобытной визуальной системы.

Ключевой вопрос исследования: Каким образом типографика самиздатовских журналов, в условиях жестких технологических ограничений и политической цензуры, развила уникальную, функционально и выразительную типографическую систему?

Истоки. Шрифт и печатная машинка

Печатная машинка — это механическое или электромеханическое устройство с клавиатурой, где каждое нажатие клавиши оставляет на бумаге оттиск нужного символа. Этот аппарат был основным инструментом для создания текстов на протяжении XIX и большей части XX века.

Разобранная на составные части механическая пишущая машинка модели «Адлер Фаворит»

Самое раннее упоминание о подобном устройстве относится к 1714 году, когда английская королева Анна выдала патент некому Генри Миллю. Он зарегистрировал не просто аппарат, но и сам метод поочерёдного нанесения знаков на бумагу. К сожалению, никаких деталей об этом проекте, а также данных о том, была ли машина хоть раз построена или использовалась на практике, до наших дней не дошло.

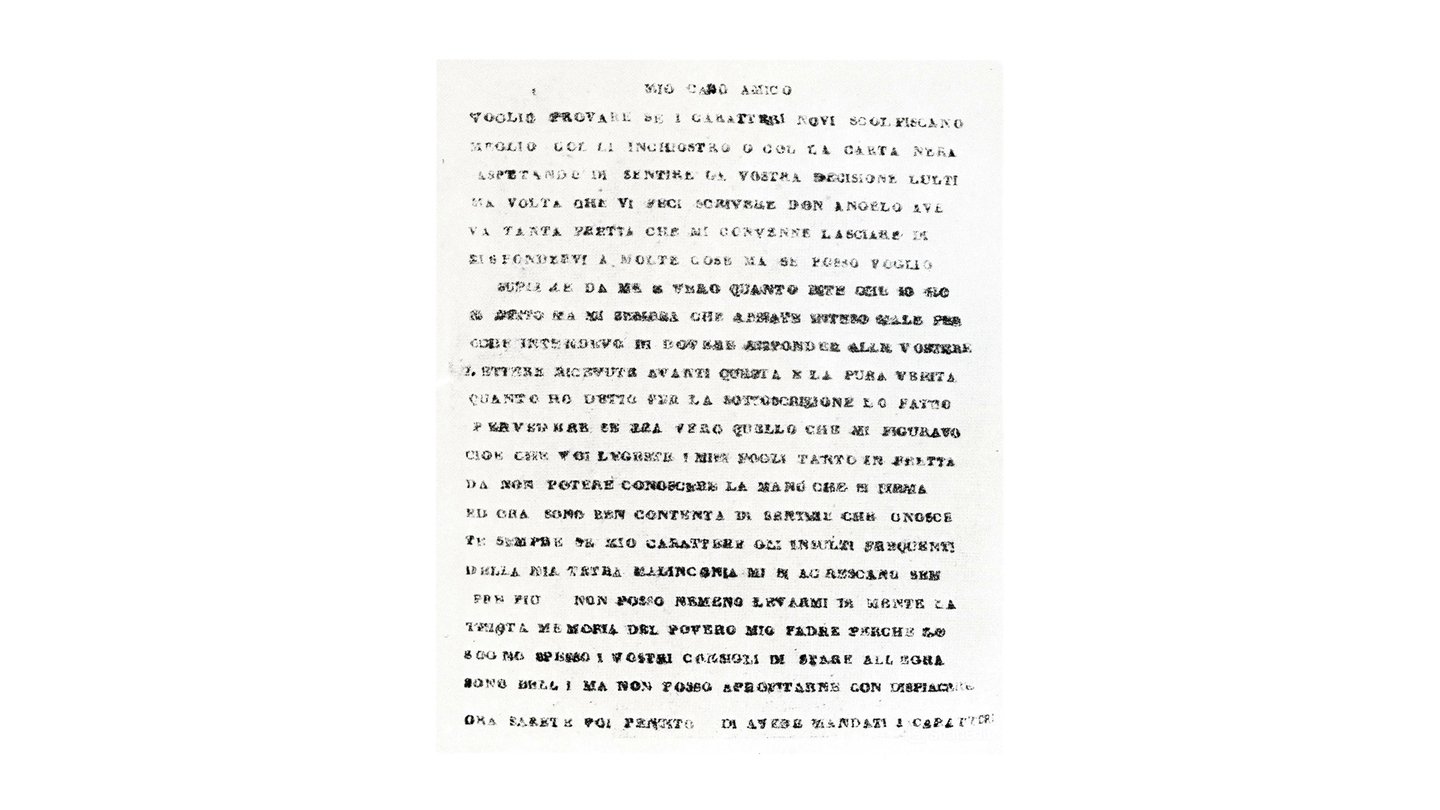

Интерес к технологиям ускоренного набора текста возродился лишь спустя столетие. Около 1808 года итальянец Пеллегрино Турри, которому приписывают и создание копировальной бумаги, сконструировал собственную модель печатного аппарата. Хотя детали его разработки не дошли до наших дней, подлинным доказательством её существования служат сохранившиеся до наших дней отпечатанные на ней документы.

Письмо, напечатанное на пишущей машинке Пеллегрино Турри

Прототип пишущей машинки, созданный Кристофером Шоулзом из Висконсина, был запатентован в июне 1868 года. Через шесть лет инженерных доработок устройство стало коммерчески доступным как «Ремингтон № 1».

Пишущая машинка Шоулза, 1873 / Пишущая машинка Кристофера Шоулза и Карлса Глиддена, 1868

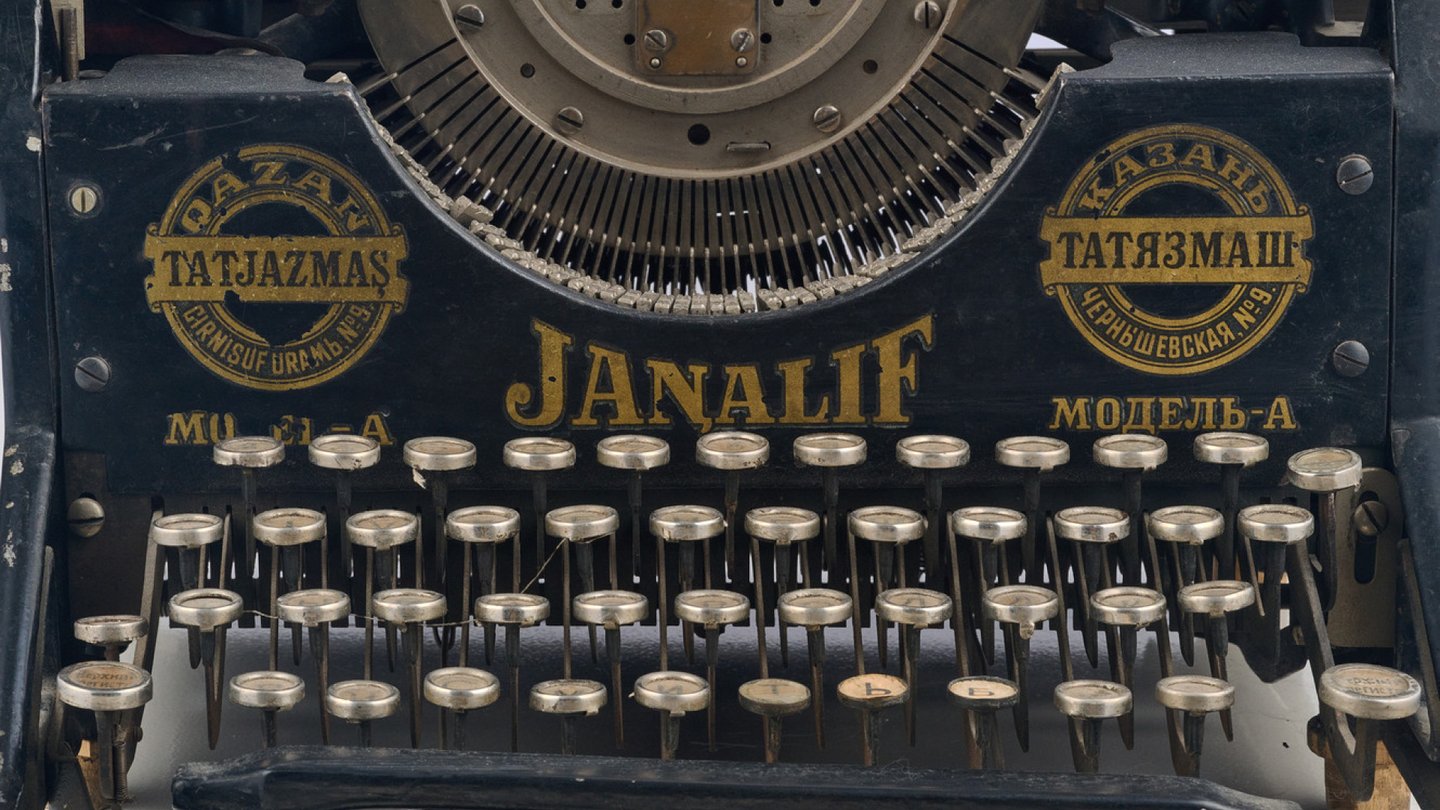

Широкое распространение пишущих машинок в России началось только в начале XX столетия. Первая советская модель «Яналиф» была разработана инженером Аскаром Шейхгали, заведующим механическим цехом по производству пишущих машинок «Татязмаш» в Казани в 1928(29) году.

Первая партия машинок выпускалась с двумя вариантами раскладки — традиционной кириллической и новотюркской на основе латиницы (аббревиатура YANALIF означала «новый алфавит»). Эта письменность, внедренная в 1926–1929 годах для 44 народов СССР, сыграла ключевую роль в программе ликвидации неграмотности.

Технические характеристики: металлический корпус, 88 знаков, механизм Вагнера, дополнительная клавиша регистра, длина вала 450 мм, габариты 680×310×250 мм, вес 16,5 кг.

Первая пишущая машинка «Яналиф», разработанная советскими инженерами в 1928(29) году

Среди позднейших отечественных марок выделялись канцелярские «Украина», «Ятрань» и портативные «Москва» и «Любава». Из импортной техники пользовались популярностью восточногерманские «Оптима», «Роботрон» и «Эрика», югославская портативная UNIS tbm de luxe (лицензионная копия «Олимпии») и чехословацкая портативная машинка «Консул».

Литеры в пишущей машинке

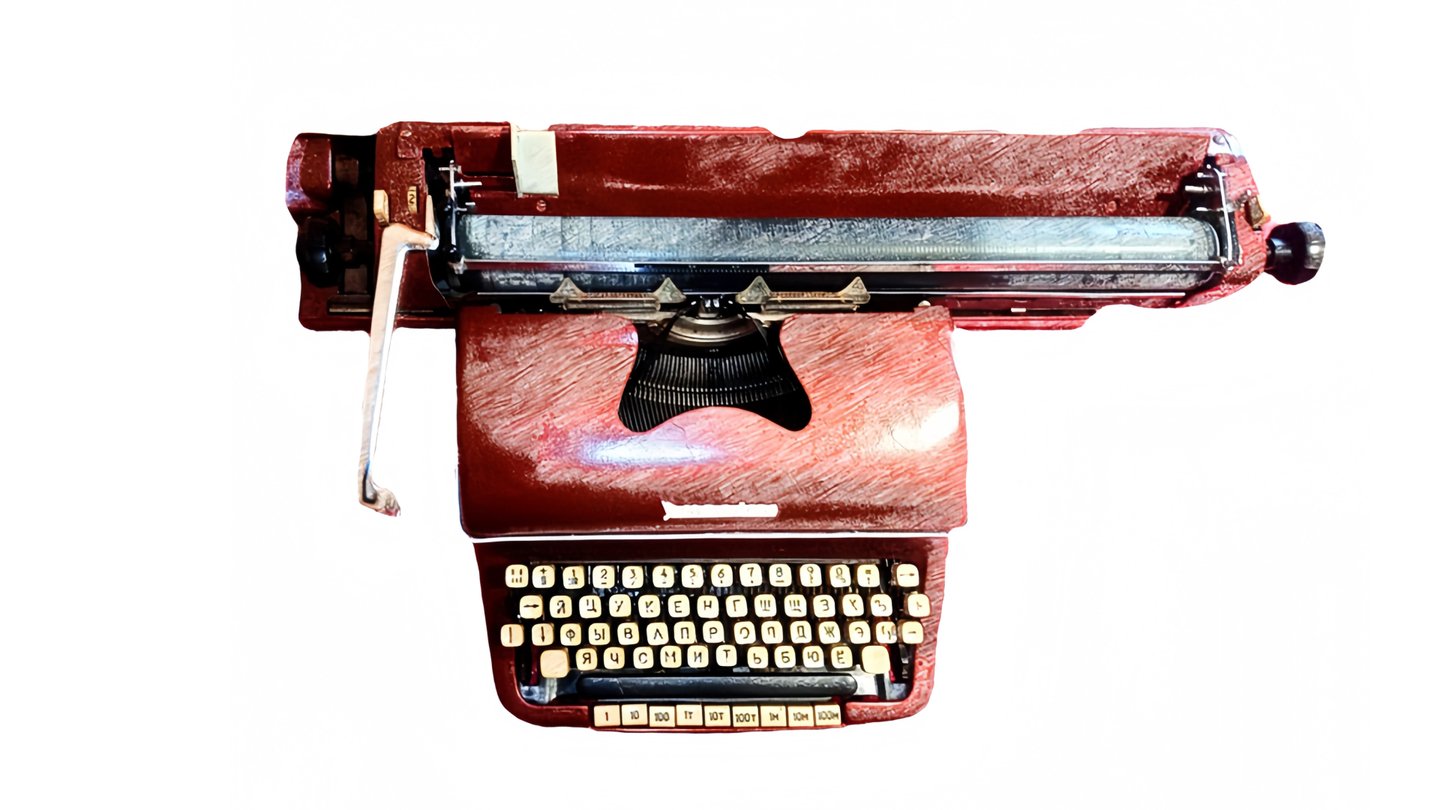

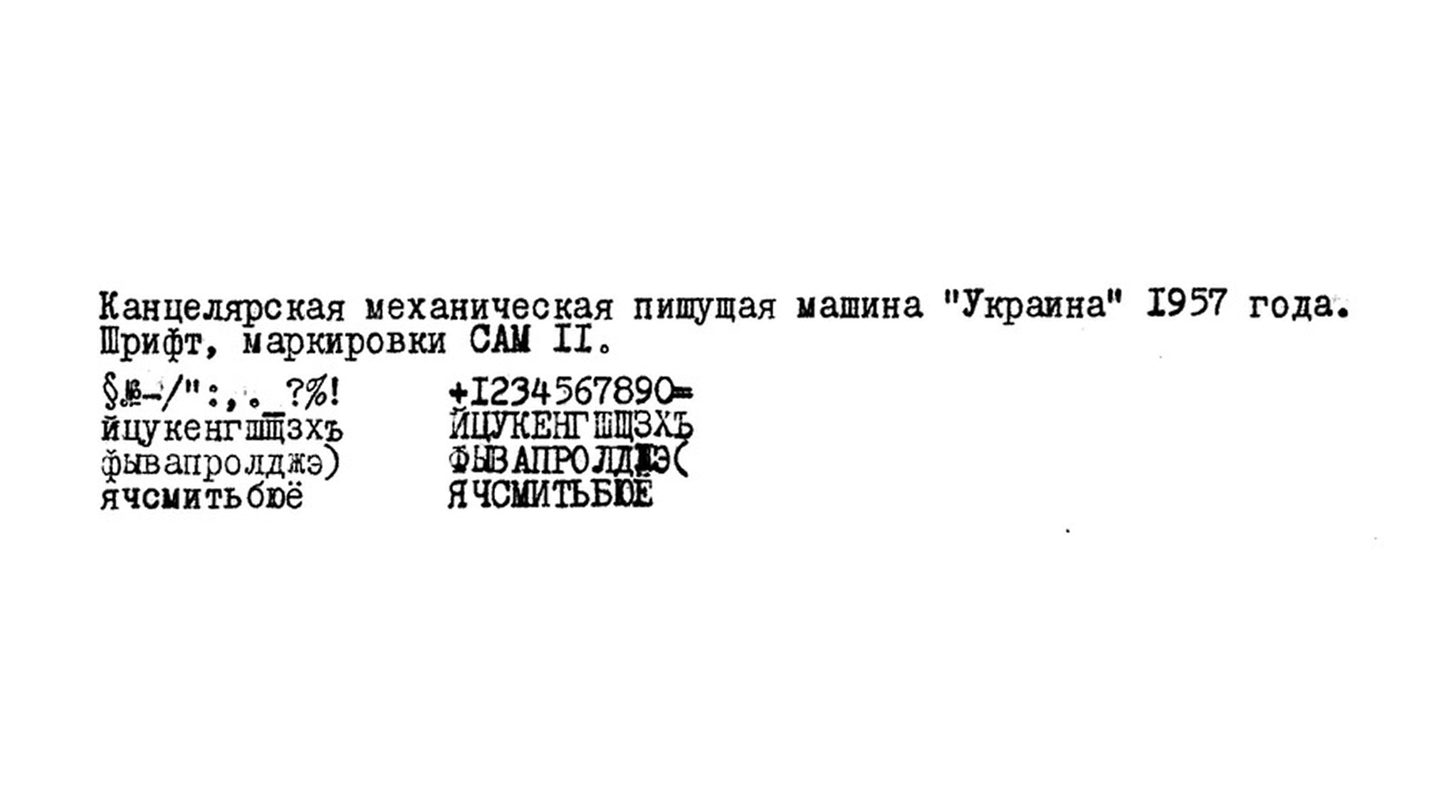

Модель «Украина» канцелярского типа начала выпускаться в Луганске с 1957 года. Агрегат характеризуется плавным ходом клавиатуры с мгновенным возвратом и отчётливым оттиском. Конструкция представляет собой точное воспроизведение немецкого аналога «Rheinmetall» GS. Своеобразное начертание шрифта, унаследованное от прототипа, впоследствии стало применяться на других моделях. В данной модификации потенциальную угрозу для бумаги создают лишь знаки пунктуации — точка и запятая, да и то при излишне сильном нажатии.

Образец шрифта печатной машинки / Печатная машинка «Украина» 1957

Пишущая машинка «Ятрань» — электромеханическое устройство, которое производилось на Кировоградском заводе с 1975 по 1995 год. Выпускались различные модели, в основном с кириллицей (для русского, украинского, белорусского и казахского языков), а также с латинской раскладкой для немецкого, латышского и литовского языков.

На её базе была создана модель «Ятрань-С» с шарообразным шрифтоносителем, аналогичным машинкам IBM Selectric. Ключевой особенностью советской модели было движение каретки с бумагой, а не печатающей головки. Это позволяло использовать каретки разной ширины без увеличения габаритов машинки. Устройство печатало со скоростью до 16 знаков в секунду и поддерживало листы формата А4 и А3 при любой ориентации.

Образец шрифта / Пишущая машинка «Ятрань» с русской раскладкой

Первые советские портативные пишущие машинки «Москва» появились в 1936 году. Их выпуск был организован на артели «Точность», что положило начало отечественному производству компактных устройств этого типа.

Данная модель не была оригинальной инженерной разработкой. За основу была взята конструкция американской машинки «Underwood Portable», которую воспроизвели с высокой точностью. Единственным заметным отличием стало отсутствие в советской версии переключателя цвета ленты.

Клавиатура устройства имела сокращенную компоновку, которая сегодня показалась бы неудобной. Например, для ввода цифр «3» и «0» пользователю предлагалось использовать соответствующие буквы — «З» и «О».

Образец шрифта / Печаьная машинка «Москва», модель 3

«Любава» — это компактная механическая пишущая машинка, созданная для набора текстов, цифр и таблиц. Она подходила как для частного использования, так и для организаций с небольшим объемом печатных работ, где применение громоздкой канцелярской техники было неоправданно. Её серийное производство осуществлялось на Рязанском заводе счетно-аналитических машин в период по лицензии немецкой компании Robotron.

Конструкция машинки включает 32 клавиши с символами русского алфавита (за исключением буквы «ё»), которые расположены в стандартной раскладке ЙЦУКЕН. Также существовала модификация «Любавы», оснащенная клавиатурой с английской раскладкой.

Образец шрифта / Механическая печатная машинка «Любава»

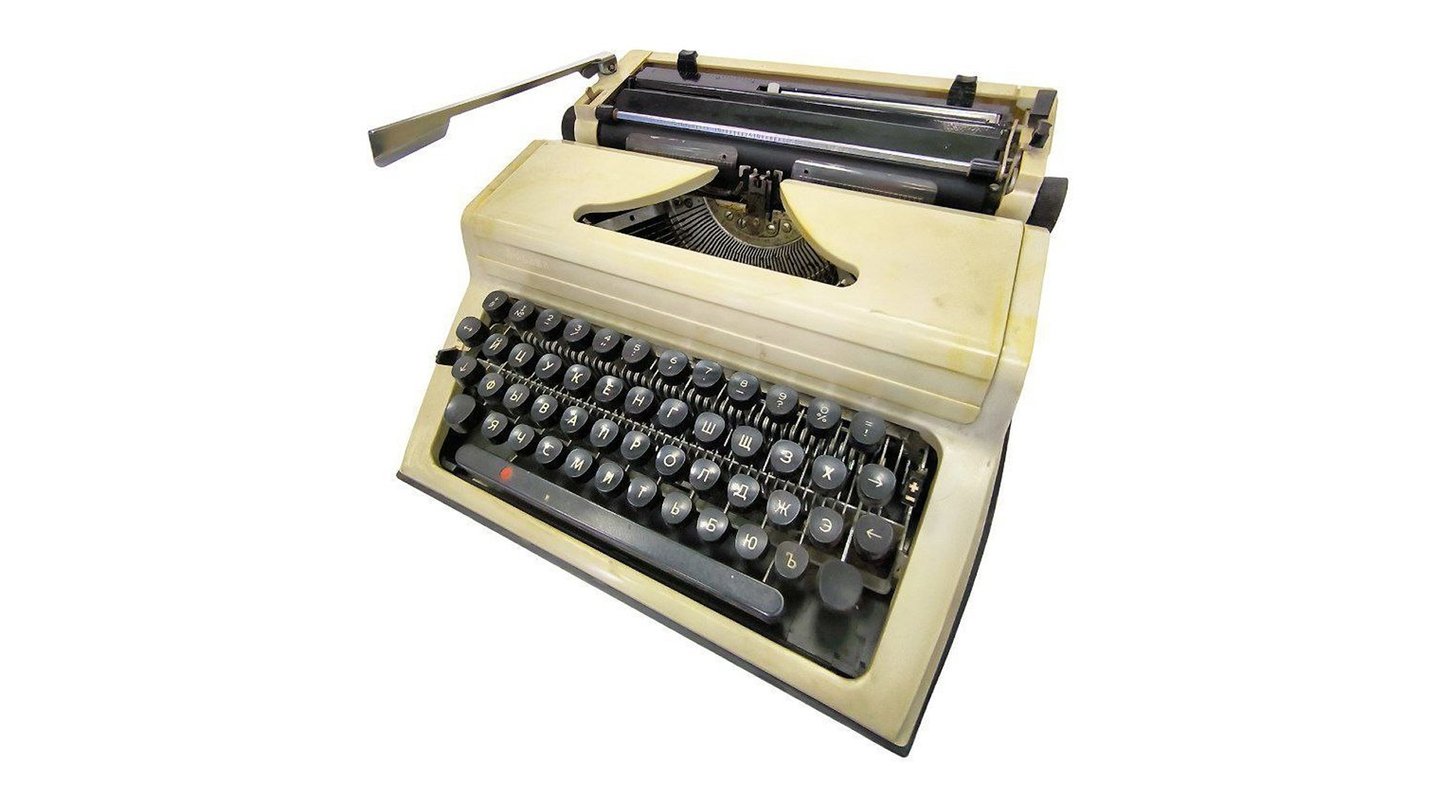

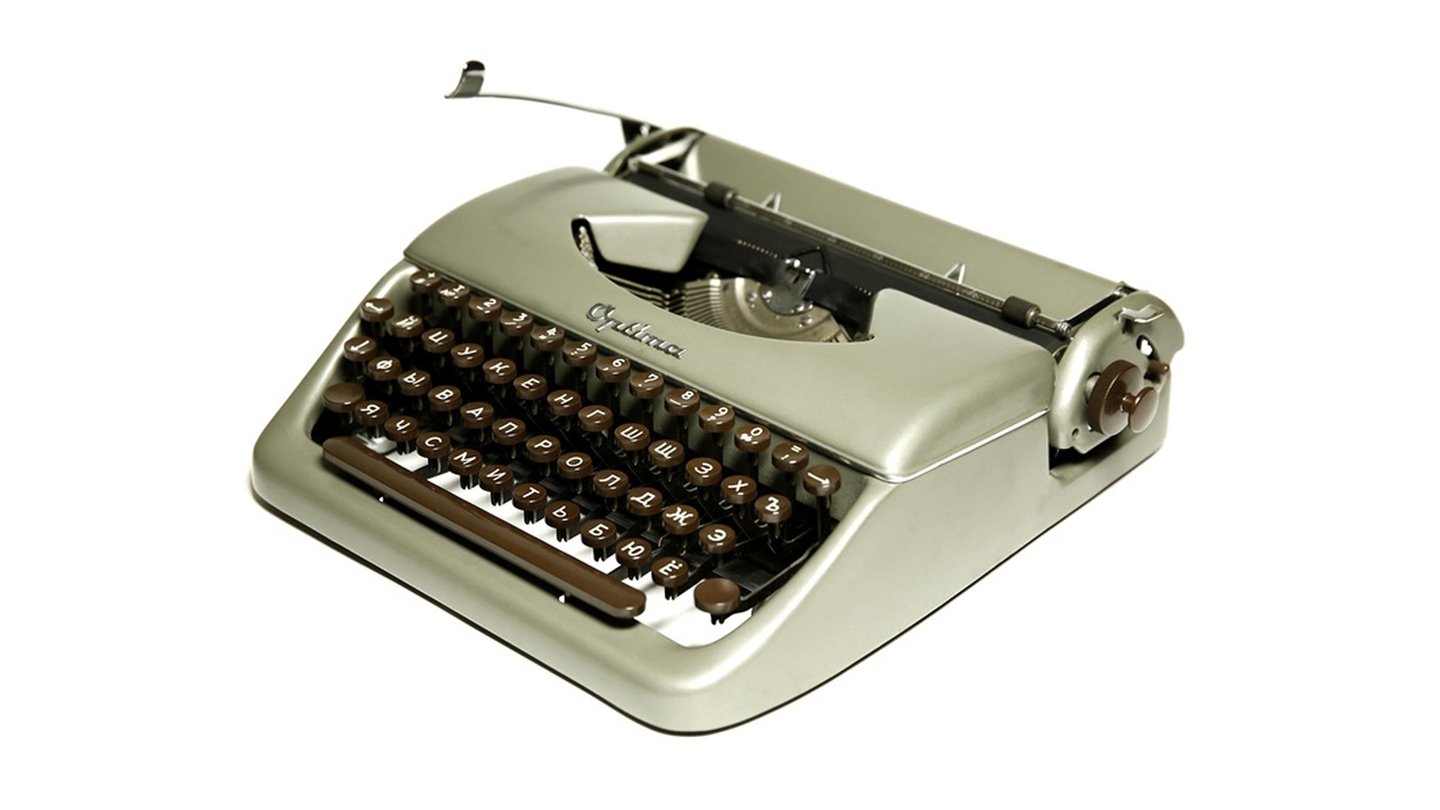

Машинка модели Optima P1 производилась в 1958 году в Восточной Германии на фабрике VEB Optima Büromaschinenwerk, что подтверждается серийным номером и техническим паспортом, который, согласно правилам, хранился в специальном кейсе устройства. Аппарат отличается компактными размерами и малым весом, что обеспечивает его мобильность, не жертвуя при этом удобством использования. Конструкция устройства отличалась металлическим корпусом, а также отсутствием таких функций, как табулятор и возможность смены цвета печати.

Образец шрифта / Печатная машинка «Optima P1»

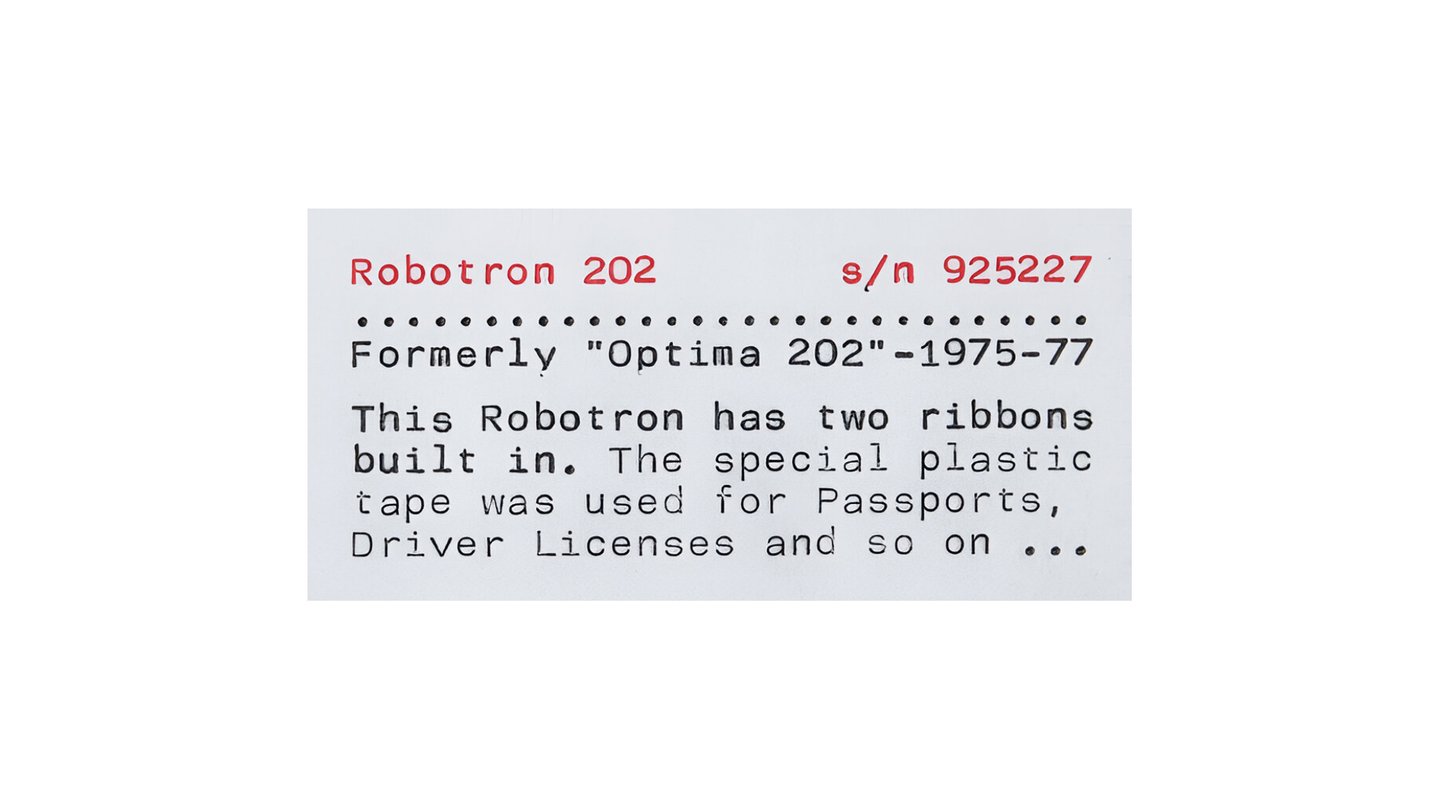

«Роботрон-202» — электрическая канцелярская пишущая машинка, выпускавшаяся немецким концерном Robotron. Её ключевой особенностью была работа с двухцветной лентой, позволявшей печатать не только черным, но и другим цветом. Механизм смены цвета можно было полностью отключить, переведя устройство в режим бесцветной печати — например, для тиснения на фольге.

При установке одноцветной ленты эта же система обеспечивала её равномерный износ, тем самым продлевая ресурс расходника. Для исправления ошибок машинка обладала функцией коррекции: при нажатии соответствующей клавиши каретка возвращалась назад, и устройство переключалось на специальную корректирующую ленту, позволяя запечатать неверный символ.

Образец шрифта / Печатная машинка «Robotron 202»

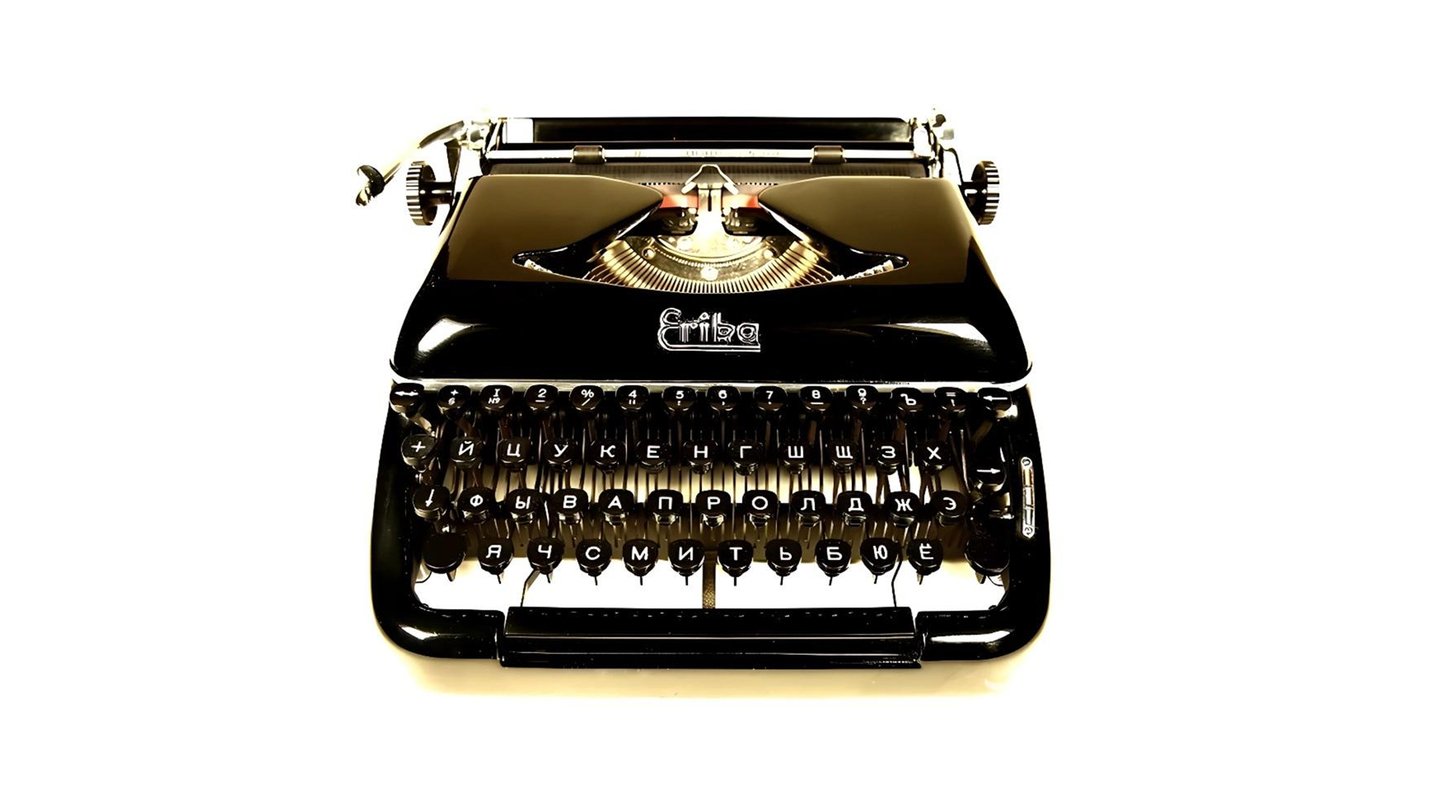

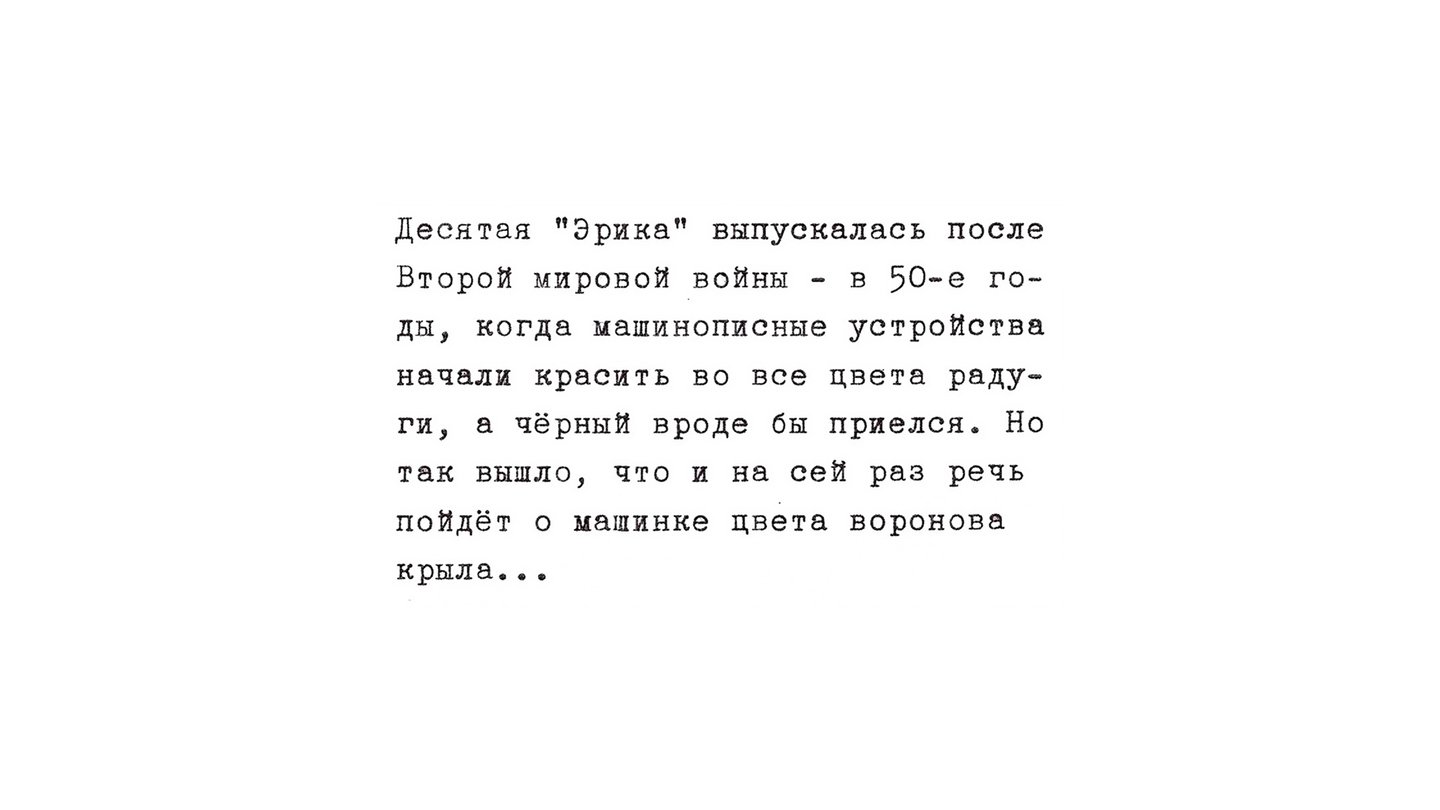

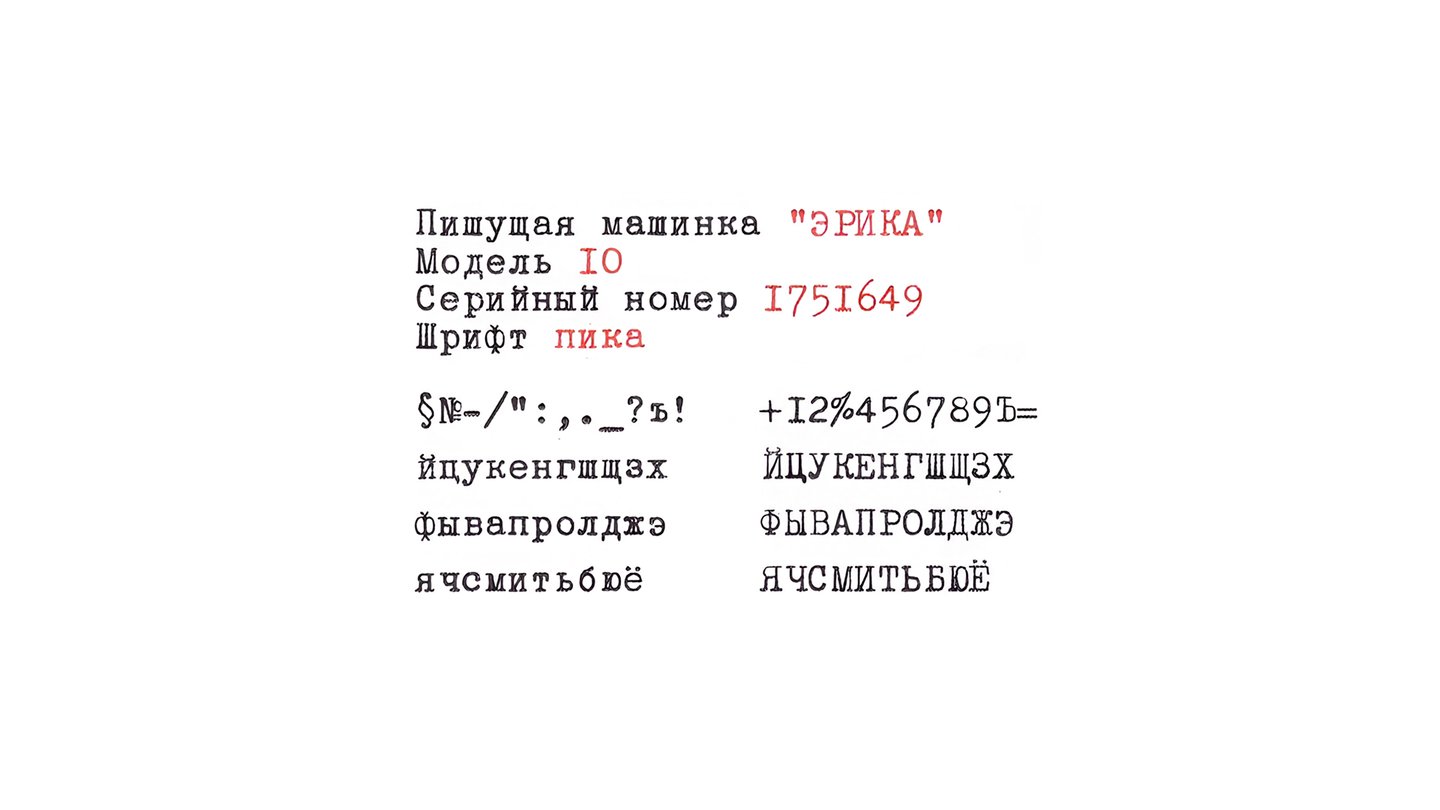

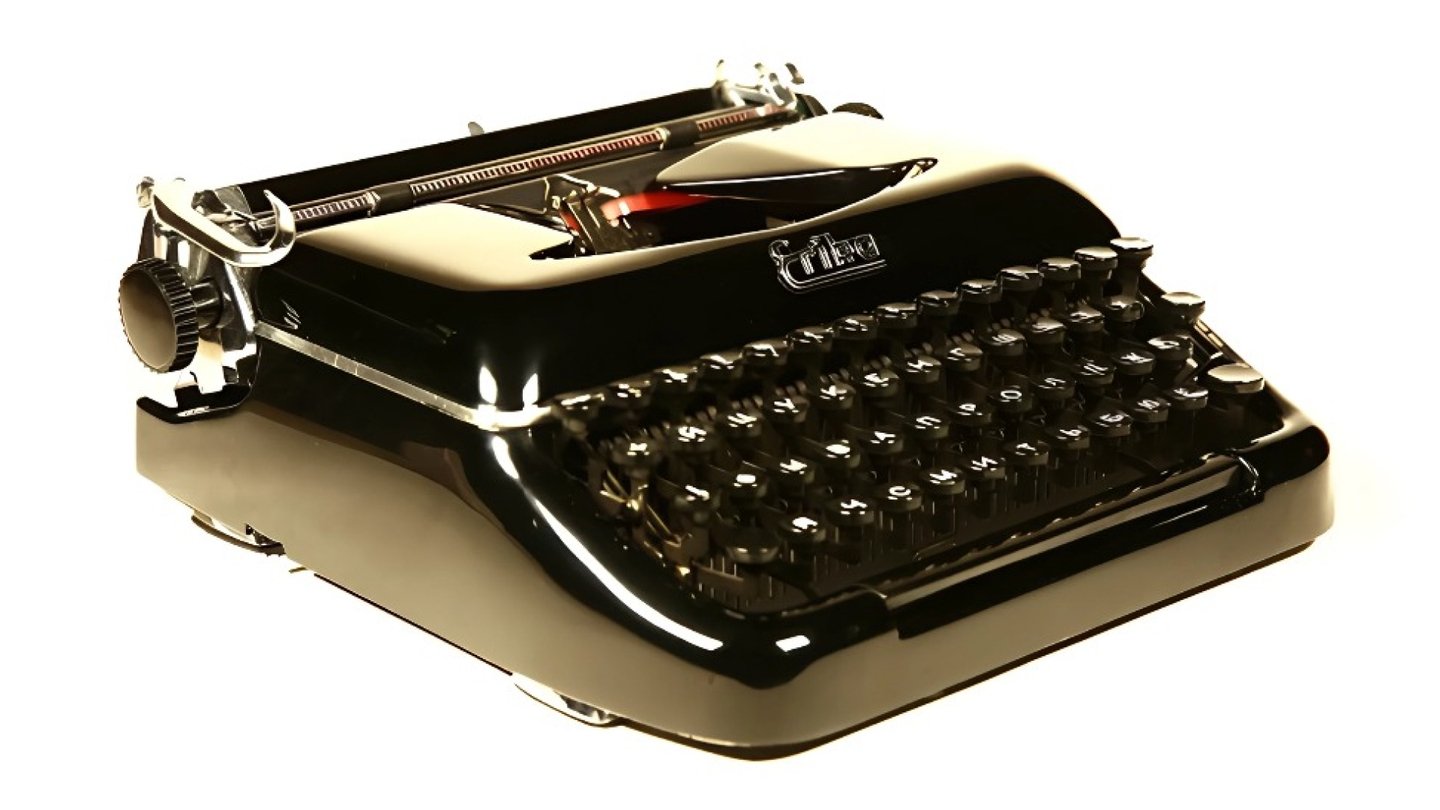

Пишущая машинка «Эрика-10» позиционировалась как устройство высшего класса, обеспечивающее исключительный комфорт при работе. Её производили в широкой палитре цветовых решений, включая белый, светло-бежевый, розовый и наиболее массовый — серо-зеленый. Данная модель также комплектовалась разнообразными шрифтовыми головками, поддерживающими множество языков.

Образцы шрифта / Печатная машинка «Erika 10»

Технические ограничения обусловили создание знаков одинаковой ширины, что способствовало уменьшению сложности выравнивания строк и действия механизма. Таким образом сформировались моноширинные шрифты с визуально простыми формами, что объяснялось особенностями контактного нанесения чернил.

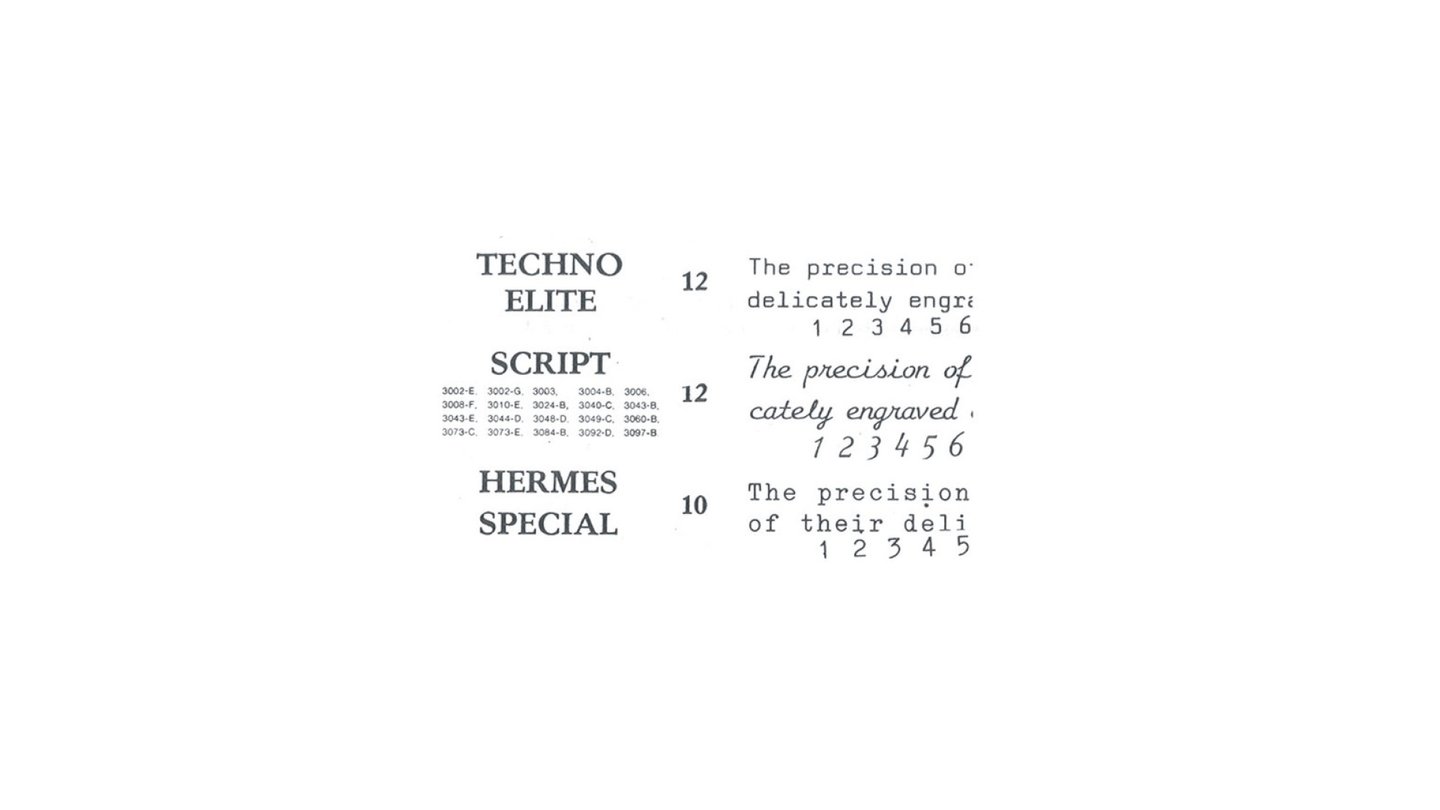

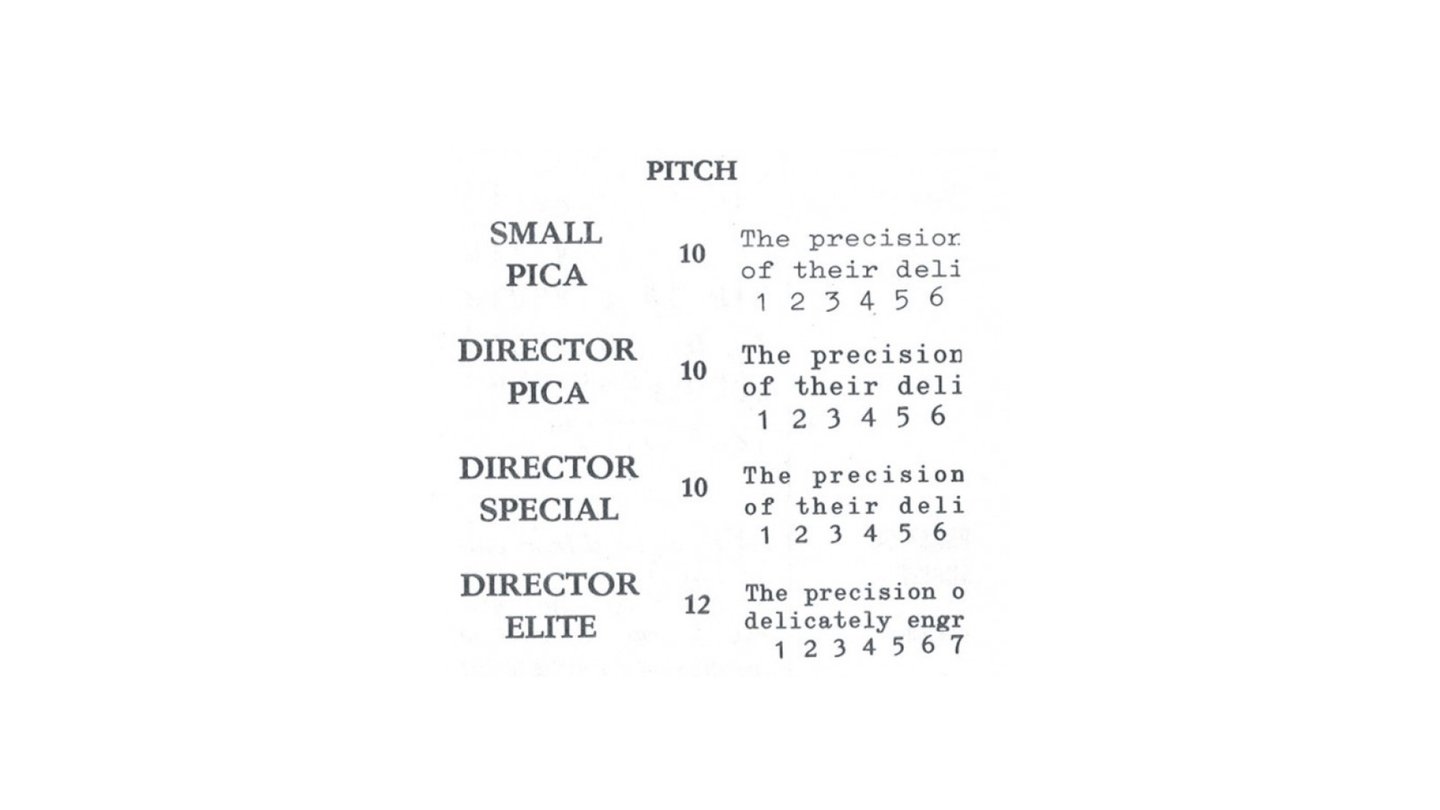

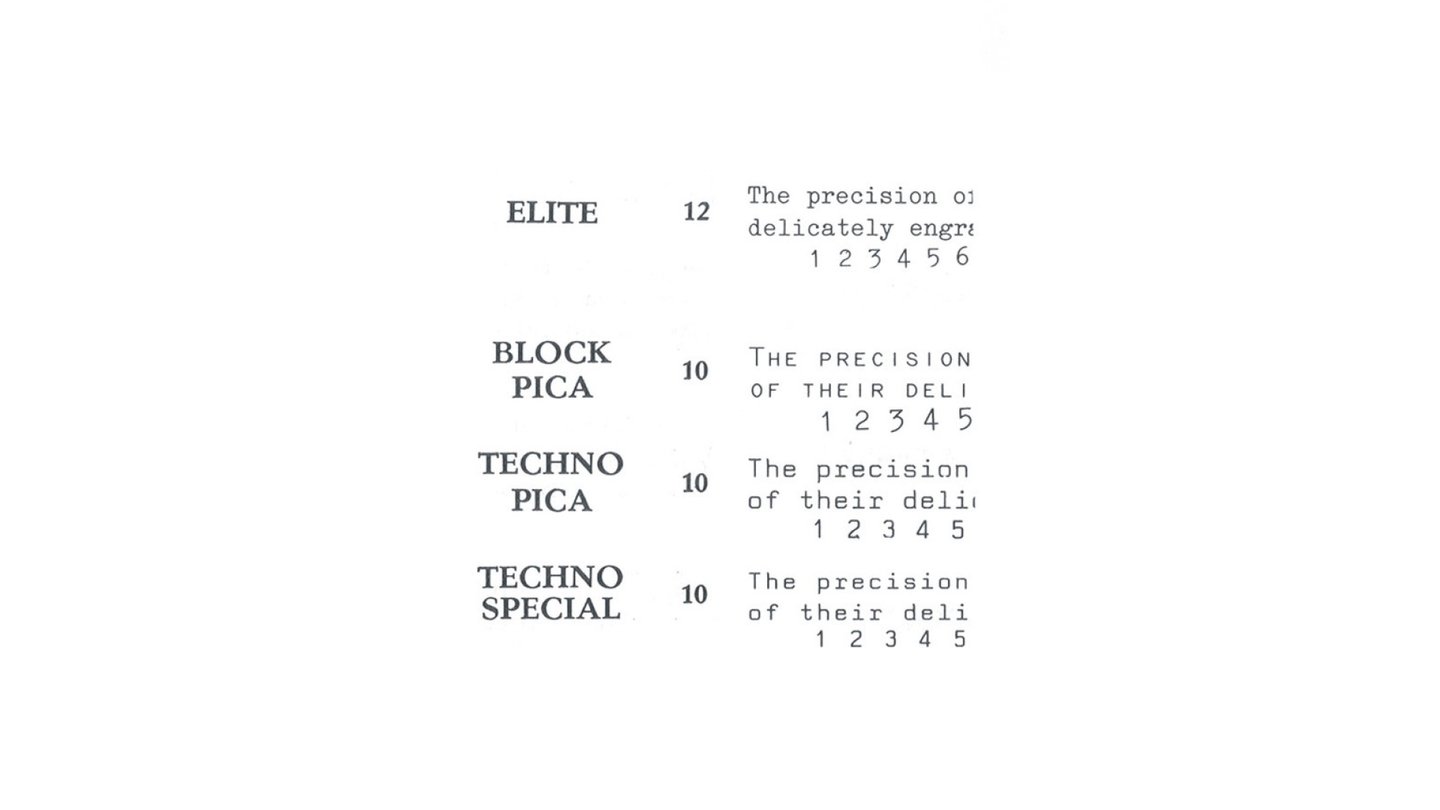

Шрифты различных пишущих машин

Ключевым параметром шрифта является не высота, а ширина символа, которая определяет, сколько знаков помещается в одном дюйме строки. Большинство машинок используют стандартные размеры шрифтов. Наиболее распространен шрифт pica («пика»), при котором на один дюйм приходится 10 символов. Другой популярный вариант — elite («элит»), позволяющий разместить в том же пространстве уже 12 знаков. Реже встречается шрифт Microelite («микро»), с плотностью печати 15 символов на дюйм.

Наименование шрифта по размеру шага

Однако производители пишущих машинок не всегда придерживались общепринятых нормативов. Плотность печати в нестандартных шрифтах могла быть дробной величиной — например, 11,4 или 9,8 знака на дюйм.

В СССР для машинописных шрифтов действовала собственная система стандартизации. Несмотря на это, она сохраняла определенное соответствие с мировой практикой, которая в основном базировалась на западной системе измерений.

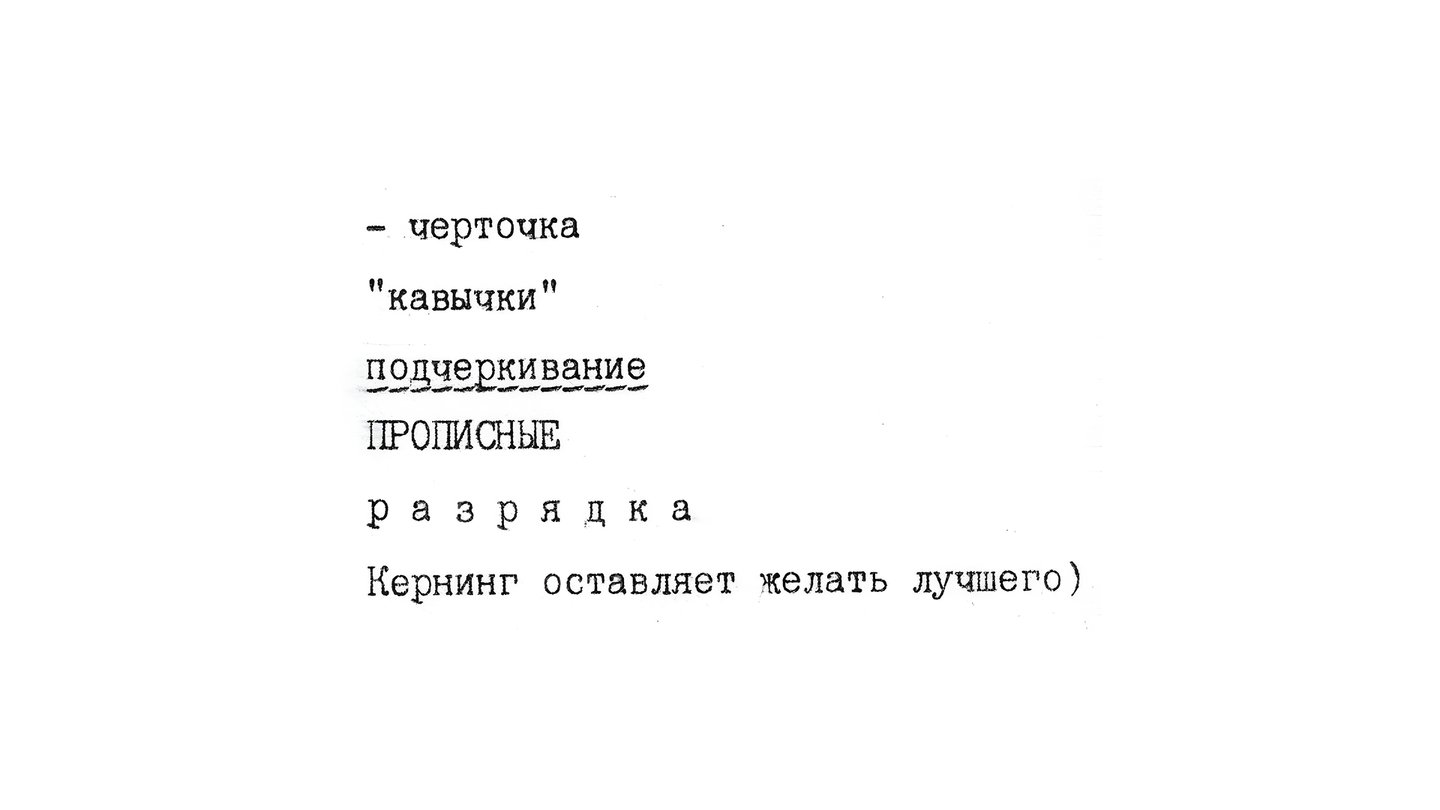

Машинопись имела характерные особенности, обусловленные техническими возможностями устройства: двойной дефис вместо тире, увеличенный пробел между предложениями, использование прямых кавычек, а также форматирование абзацев через табуляцию и перевод каретки.

Образец текста демонстрирует характерные особенности машинописи, обусловленные техническими возможностями устройства

В качестве примера можно рассмотреть фрагмент каталога швейцарской фирмы Paillard S.A., выпускавшей технику под брендом Hermes. В документации указан шаг печати (pitch), определяющий количество знаков на дюйм, а также приведены образцы шрифтов с их заводскими названиями.

При всём разнообразии, большинство распространённых машинописных шрифтов имеют схожее начертание. Их характерной особенностью, в отличие от полиграфических шрифтов, является моноширинность и равномерная толщина всех штрихов.

Выдержка из документации швейцарской компании Paillard S.A.

Шрифты пишущих машинок обладают узнаваемым характером, сформированным их механической природой. Они моноширинные, иногда с неравномерными начертаниями за счет работы ударно-рычажного механизма, имеют сбалансированную контрастность и сглаженные угловые соединения. Часто видна потертость на печати из-за неравномерного контакта литер с поверхностью.

Визуальный язык самиздата

Самиздат представляет собой комплекс нелегальных практик по созданию и распространению в СССР произведений, запрещённых цензурой. Он объединял как методы тиражирования, так и круг лиц, причастных к этой деятельности.

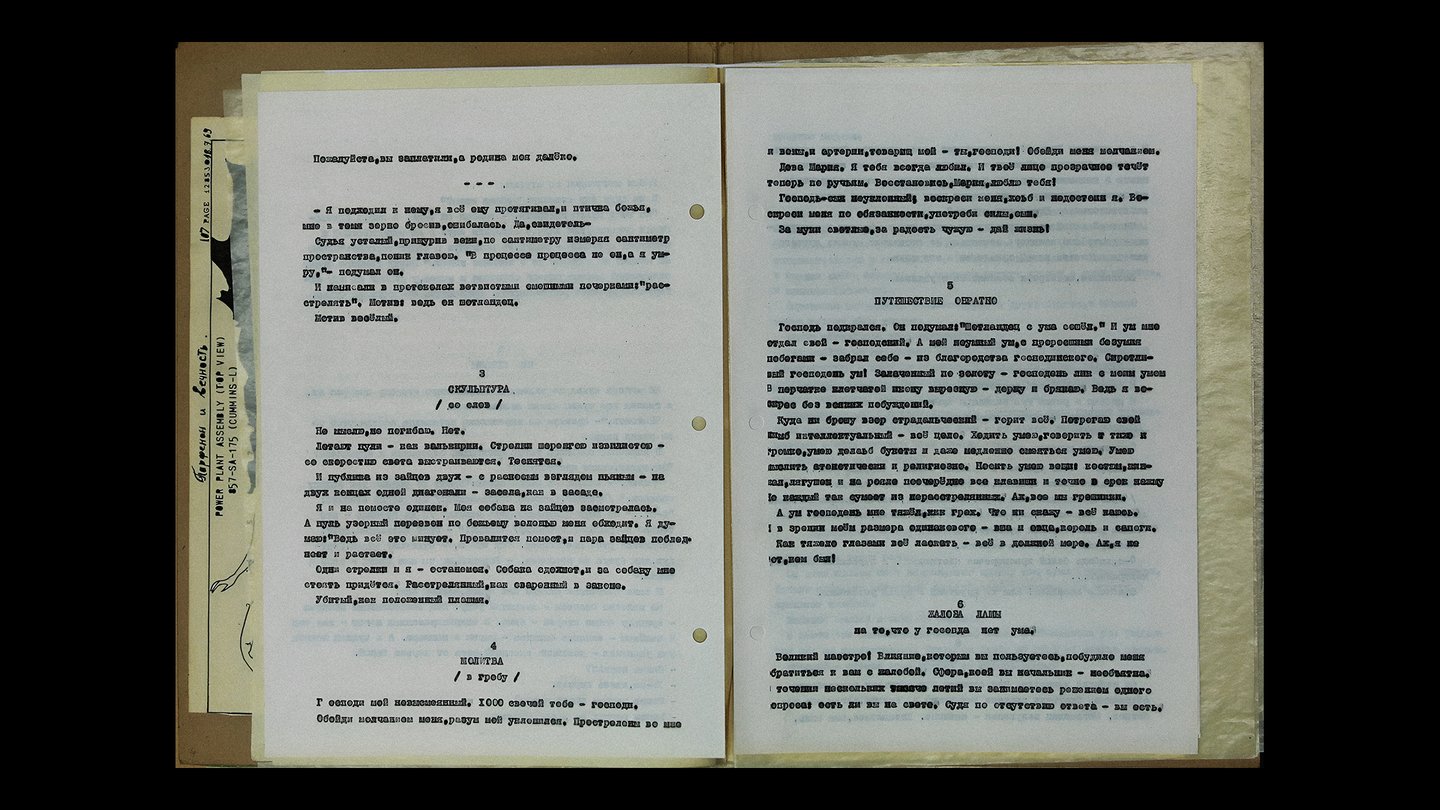

Самиздат являлся альтернативой дорогостоящей типографской продукции, существующую преимущественно в двух формах — рукописных тетрадей и машинописных сборников. Технология множительного процесса базировалась на применении копировальной бумаги. При ручном копировании на стандартной газетной бумаге можно было одновременно получить три экземпляра, а при использовании пишущей машинки — до пяти. Папиросная бумага, несмотря на больший выход копий, имела ограничение из-за своей прозрачности, что вынуждало использовать лишь одну сторону листа.

1. Журнал «Листок» № 1-12 (1978-1979) 2. Журнал «Часы» № 01 (1976)

Самиздат не всегда содержал антисоветские материалы, однако, как отмечает писатель Олег Виговский, сам факт неконтролируемого распространения текстов уже рассматривался властями как идеологическое преступление.

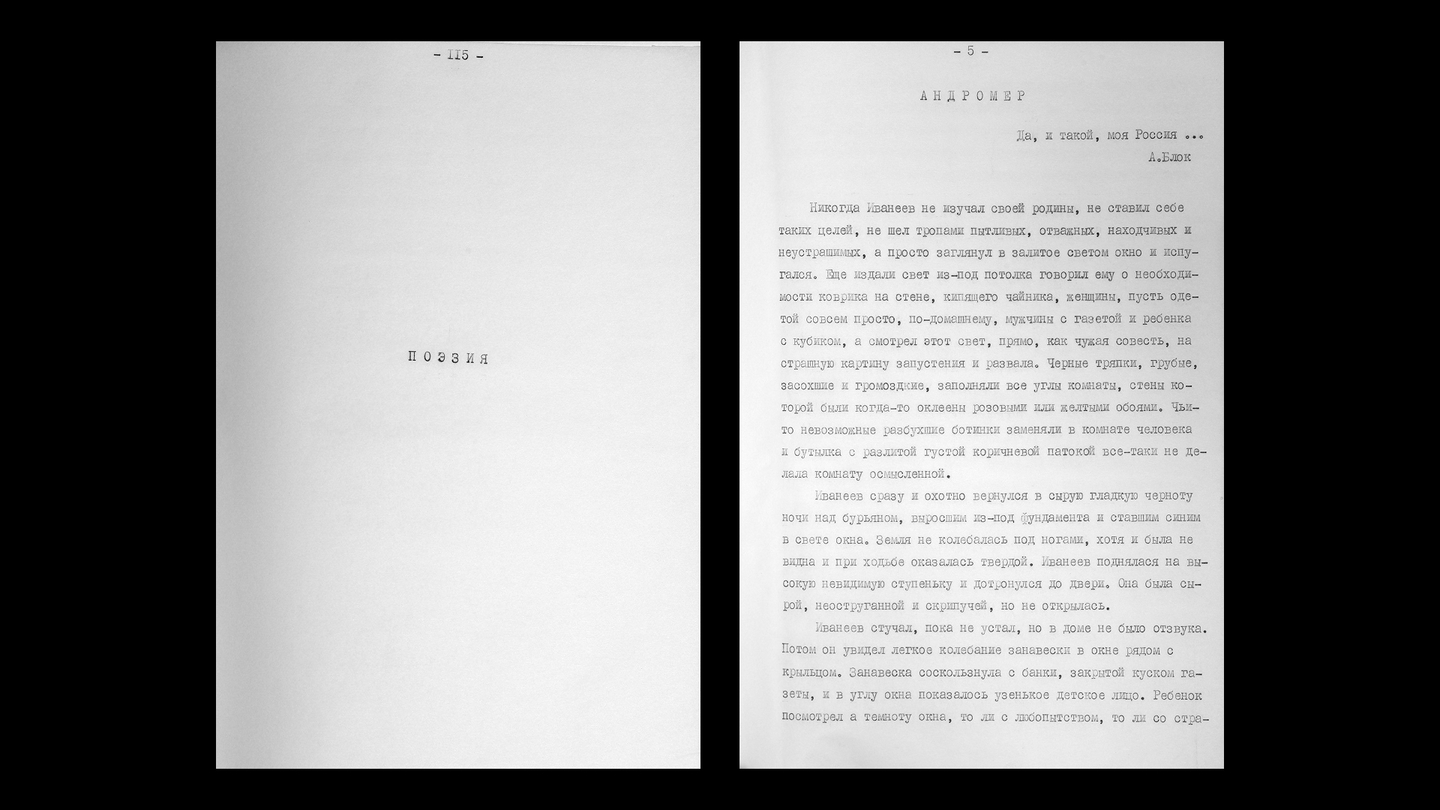

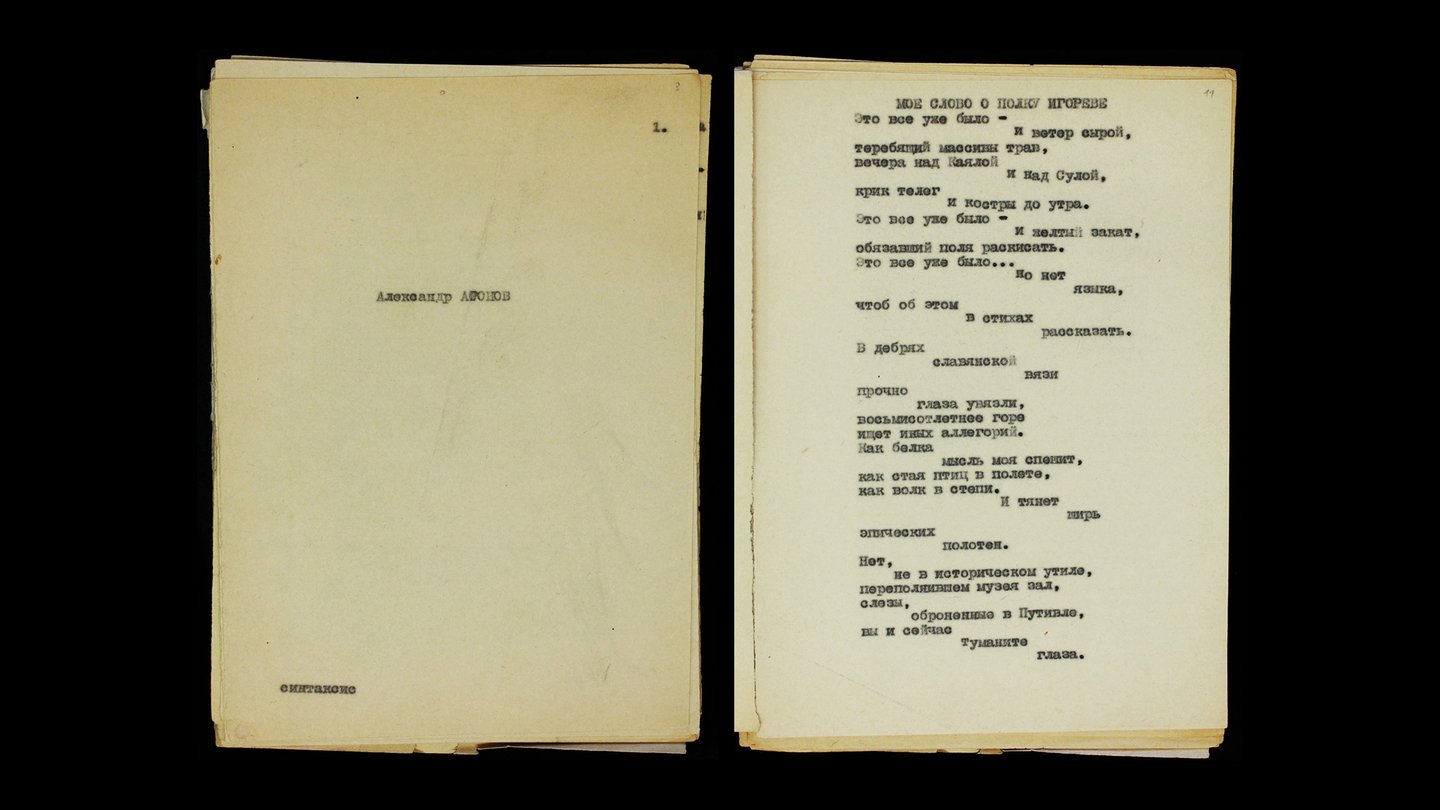

Тематический сборник «СИНТАКСИС» № 1 (1959), № 02 (1960)

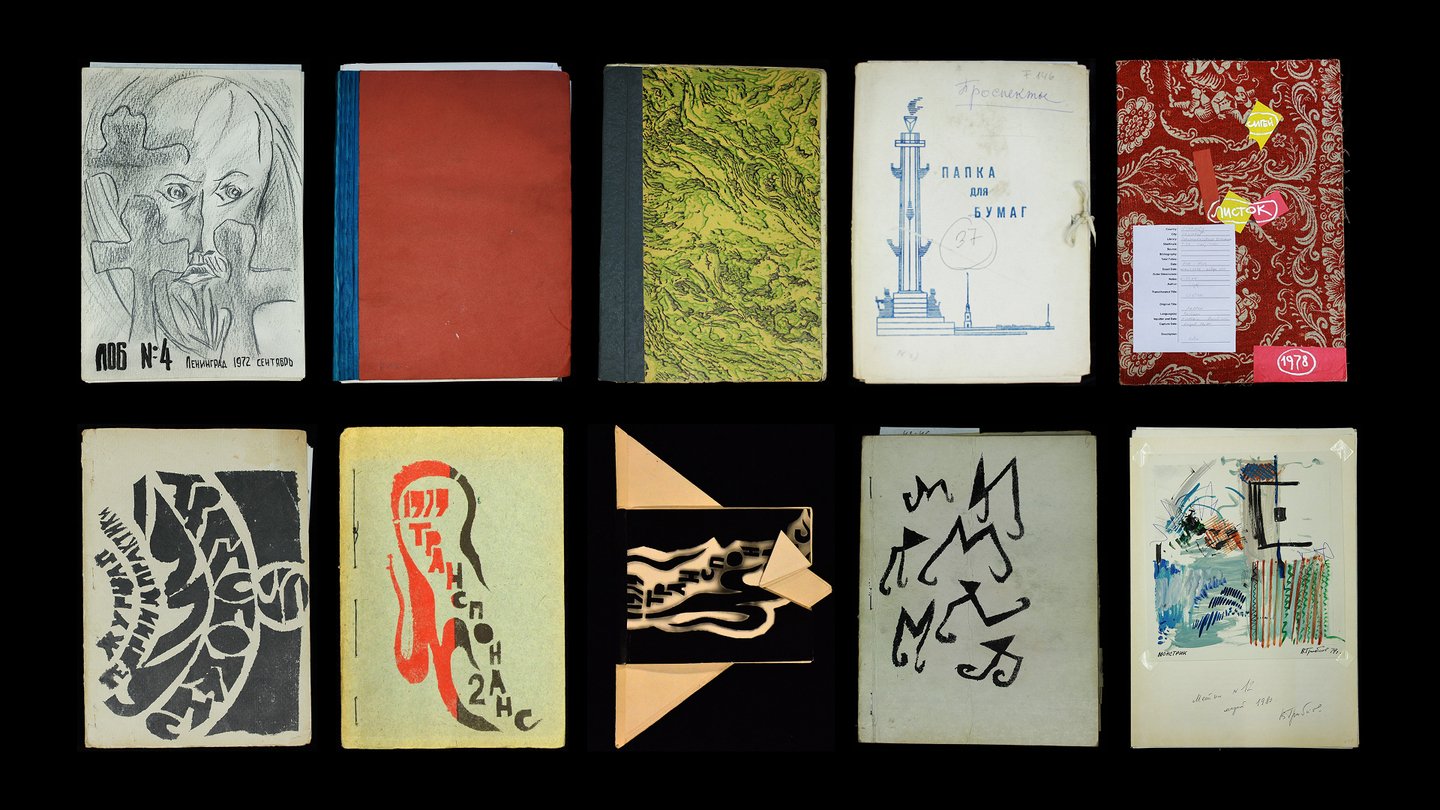

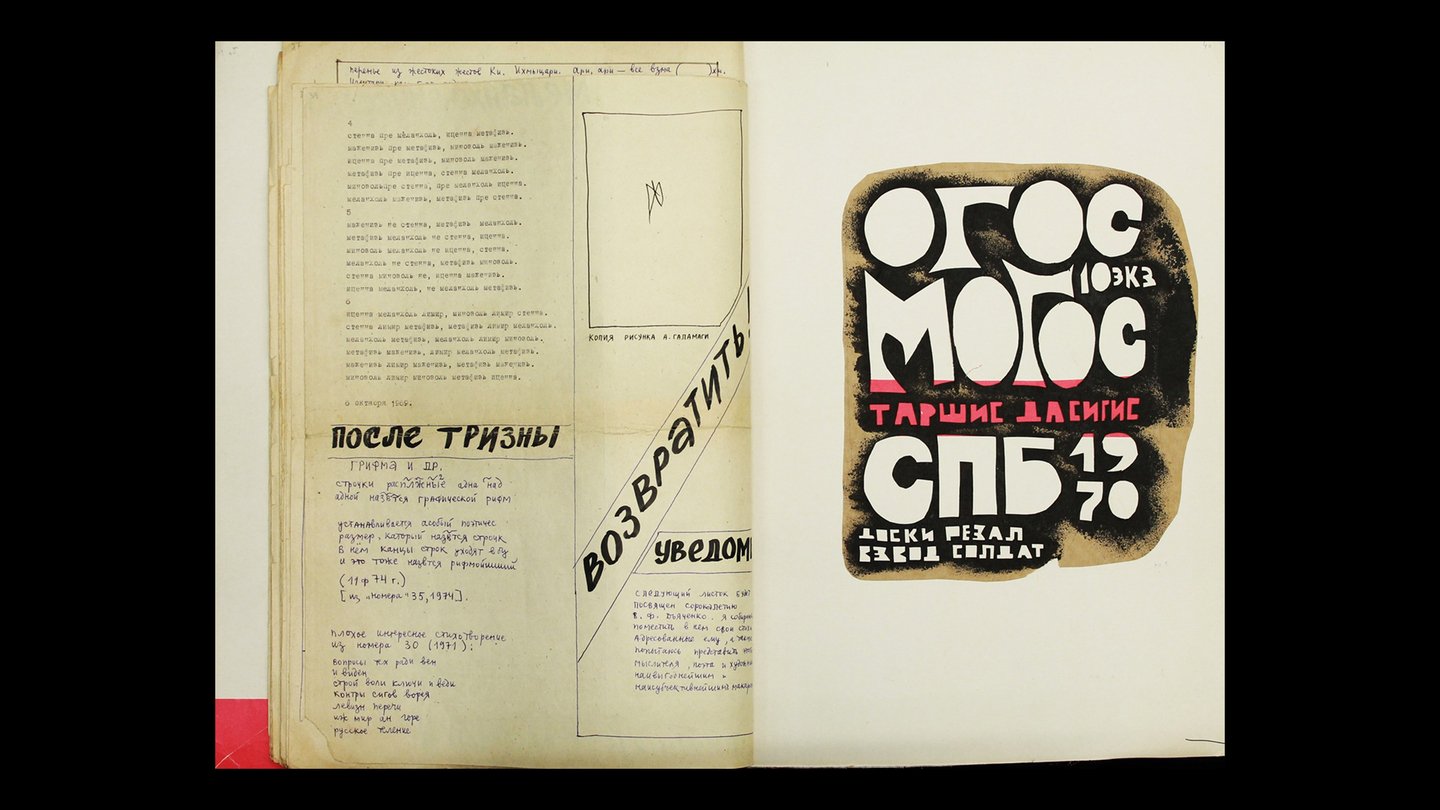

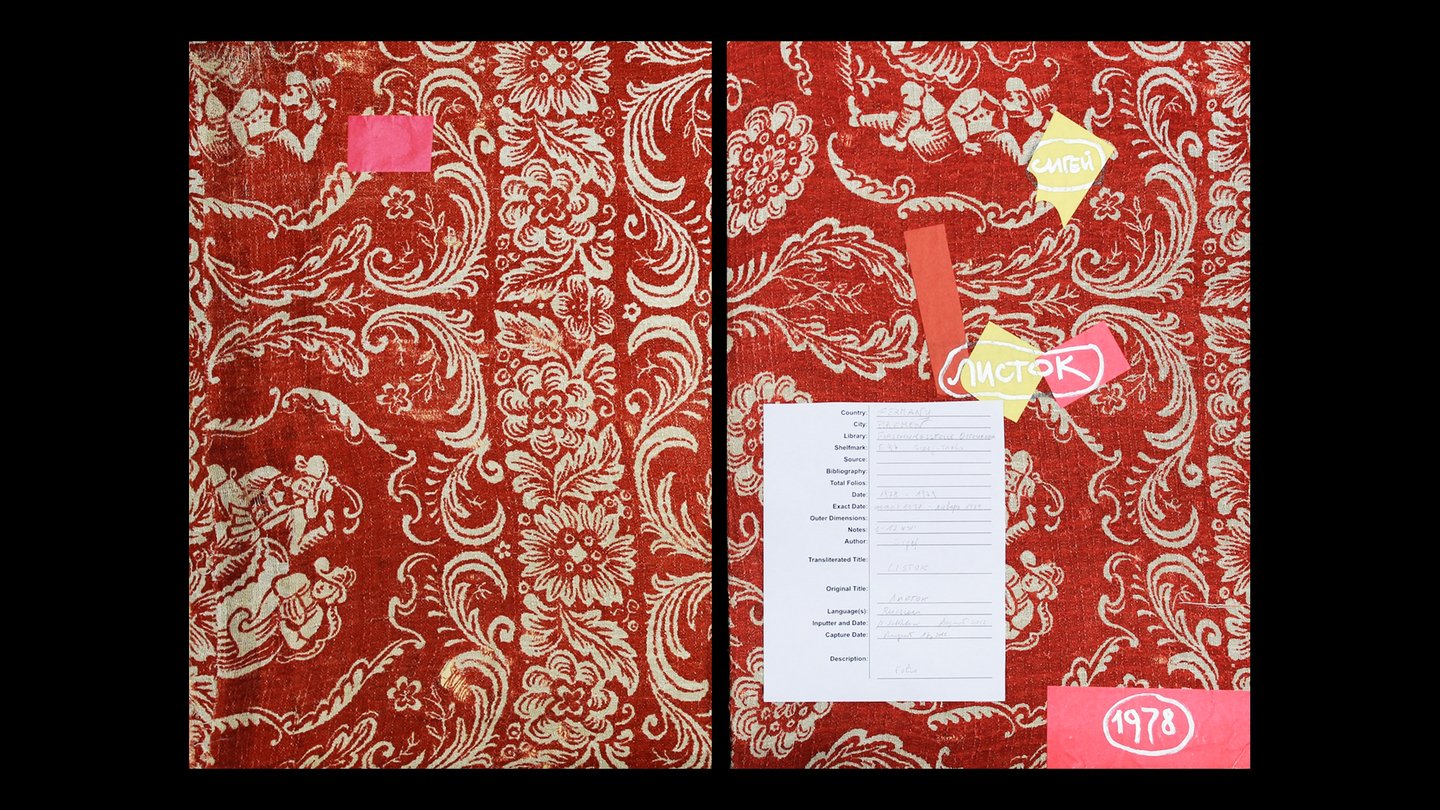

Обложки самиздатов отличались большим разнообразием, несмотря на ограниченность доступных материалов. Для их создания могли использовать как папки для бумаг, так и обрезки обоев или ткани. В то время авторы стремились применять легкодоступные, часто дешёвые и подручные средства. Большинство обложек выполнялось вручную, что намеренно противопоставляло их государственным изданиям. Текст на обложках почти никогда не печатался на пишущей машинке; часто названия писали маркером, шариковой ручкой или используя приёмы леттеринга. Также для оформления составляли коллажи, нередко добавляли рисунки, которые могли отсылать к содержанию журнала.

Обложки советских самиздатов

Титульные листы также оформляли довольно разнообразно. В заголовке журнала «Лоб» каждая заглавная буква составлена из своих же собственных, но уменьшенных и строчных версий. Предположительно, сначала был нарисован четкий контур каждой крупной заглавной буквы. Затем, внутри этих контуров, автор аккуратно печатал на машинке маленькие строчные буквы. Буквы «говорят» о себе, строят себя из себя. Это может быть метафорой саморождения идей или самоорганизации. Это требовало огромной усидчивости и внимания к деталям. Советская официальная типографика была часто монументальной, предсказуемой и лишённой подобных «игр» с формой.

Заголовок журнала «Метки» выглядит как очень аккуратно нарисованный шрифт. Страница обведена двойной линией, создающей эффект «типографской» рамки, что придает ей завершенность и «книжный» вид. Элементы расположены по центру, что образует иерархию и баланс, а также создает ощущение «официального» издания.

1. Титульный лист журнала «ЛОБ» (1972) 2. Титульный лист журнала «Метки» (1975)

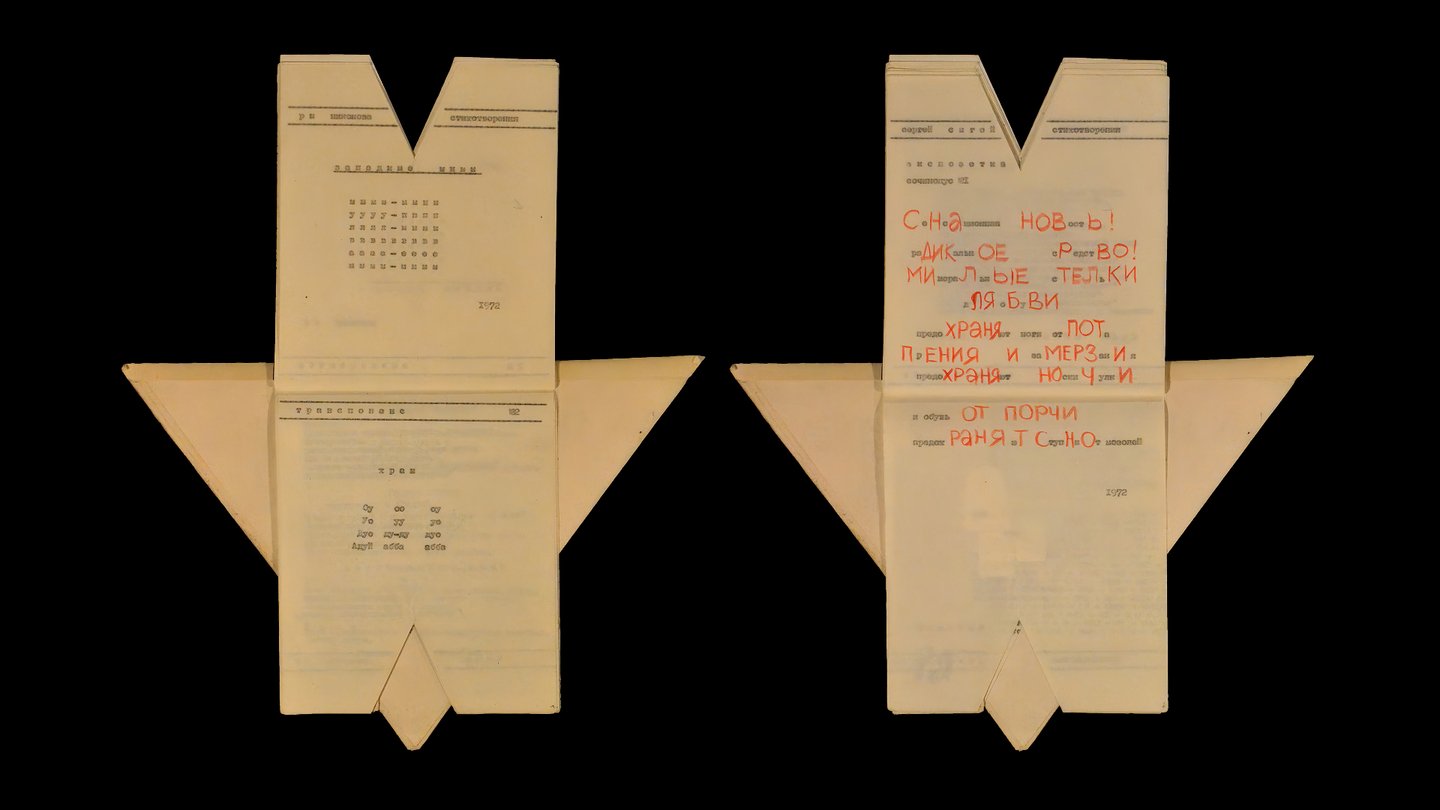

Следующий титульный лист также журнала «Метки», но уже со сильно стилизованной первой буквой с использованием штриховки для создания теней и градиента. Она расположена под углом, что добавляет ей динамики, возможно это вызов общепринятым нормам оформления официальных изданий .Выглядит как экспериментальное и художественное решение. Далее титульный лист журнала «Транспонанс», который стандартно оформлен пишущей машинкой. Название и весь текст набраны в нижнем регистре, что для заголовка нехарактерно и придает ему неформальный тон. Возможно, их целью являлось передать информацию с минимальными затратами времени и ресурсов.

1. Титульный лист журнала «Метки» № 10 (1980) 2. Титульный лист журнала «Транспонанс» № 10 (1981)

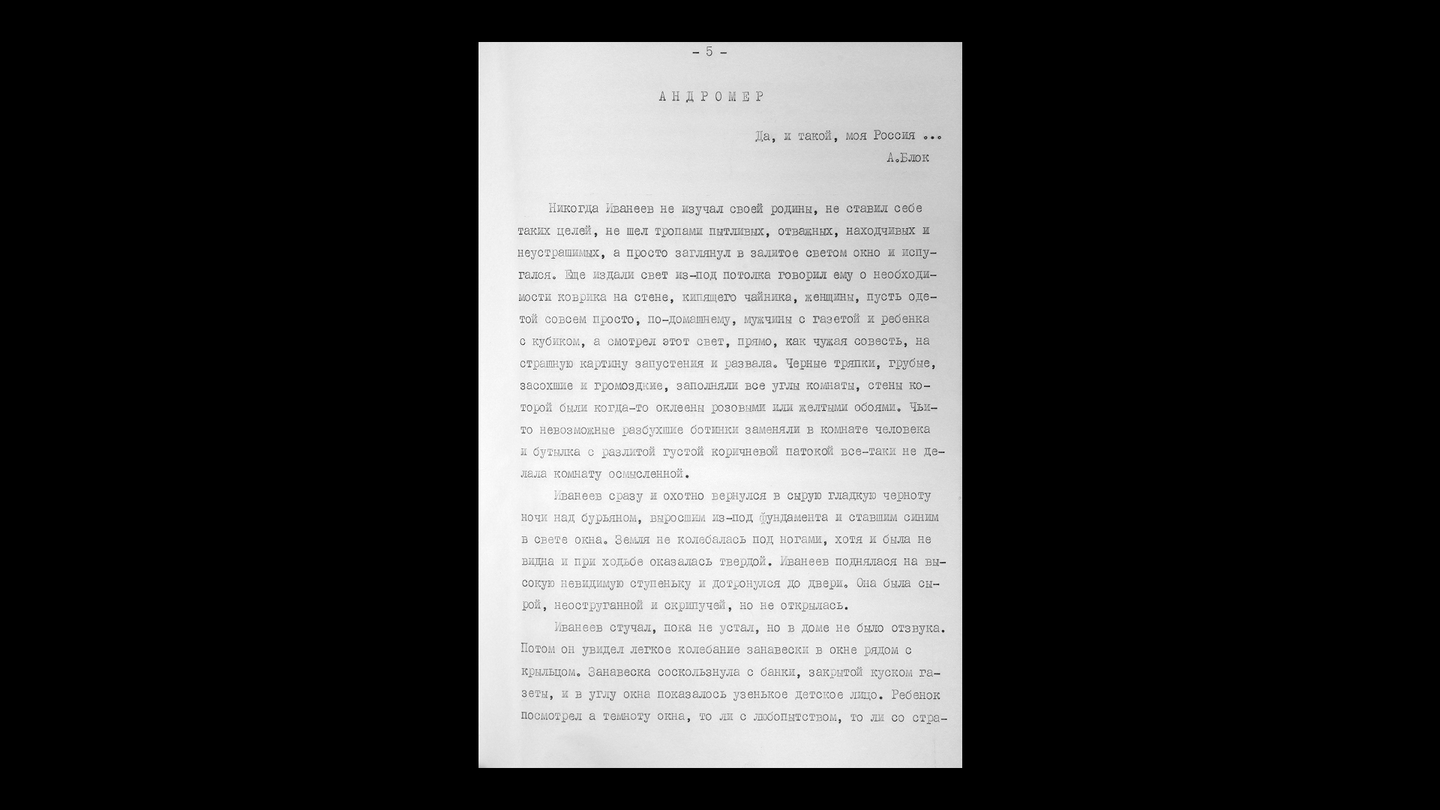

В условиях технологических ограничений, где отсутствовала возможность поменять кегль или насыщенность шрифта, было несколько способов создания визуальной иерархии. Для того чтобы визуально отделить заголовок или важную информацию от основного текста, иногда использовали разрядку. Она визуально «растягивала» текст и создавала контраст с плотной массой набора. Еще одним способом обособления текста было использование прописных букв, которые создавали более плотное, монотонное пятно. С помощью знаков-заместителей (*, ~, -, =, /) также можно сделать графические акценты и выделить текст.

1. Журнал «Часы» № 01 (1976). Пример с разрядкой 2. Журнал «Транспонанс» № 16 (1983). Пример с прописными буквами 3. Журнал «Номер» № 18 (1970). Пример со знаками-заместителями

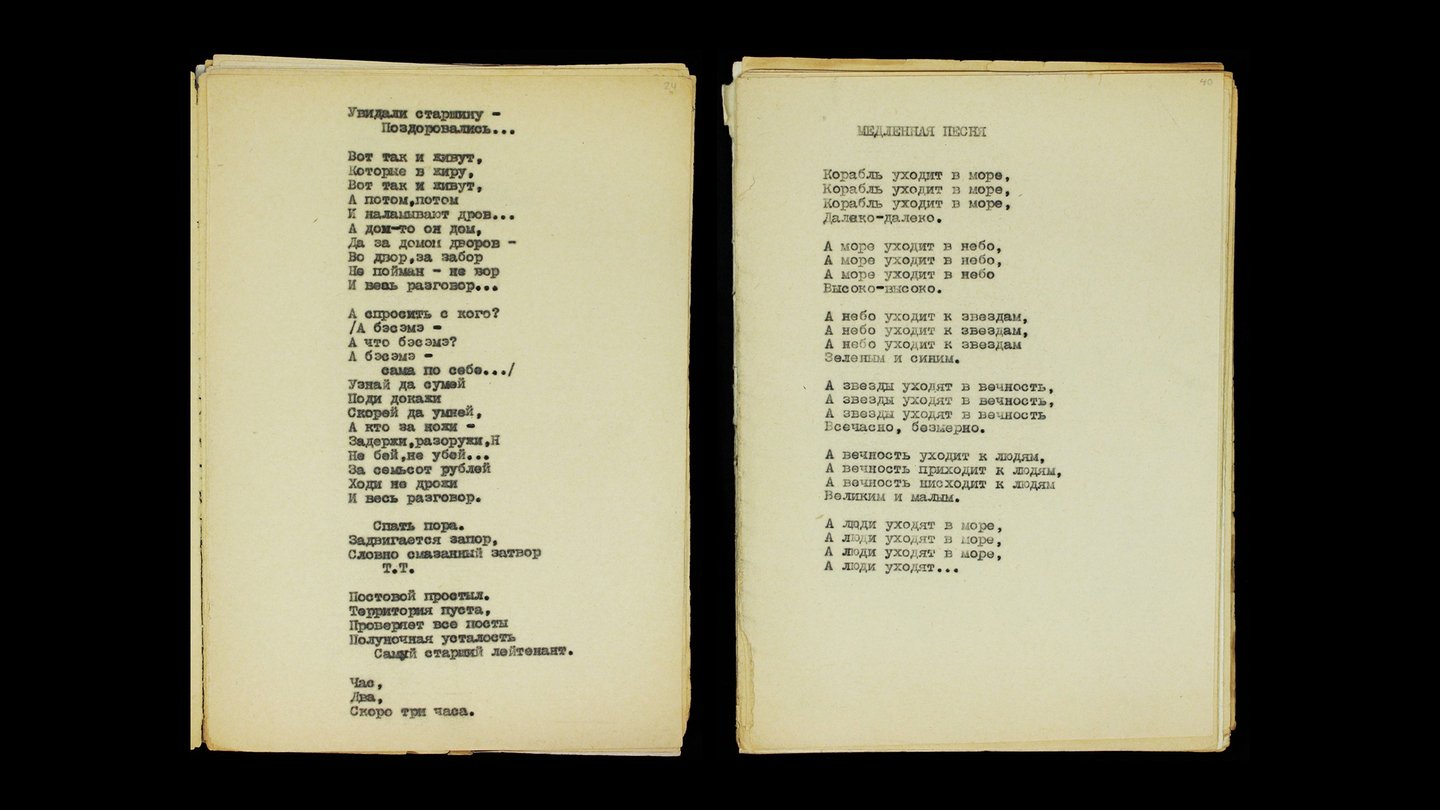

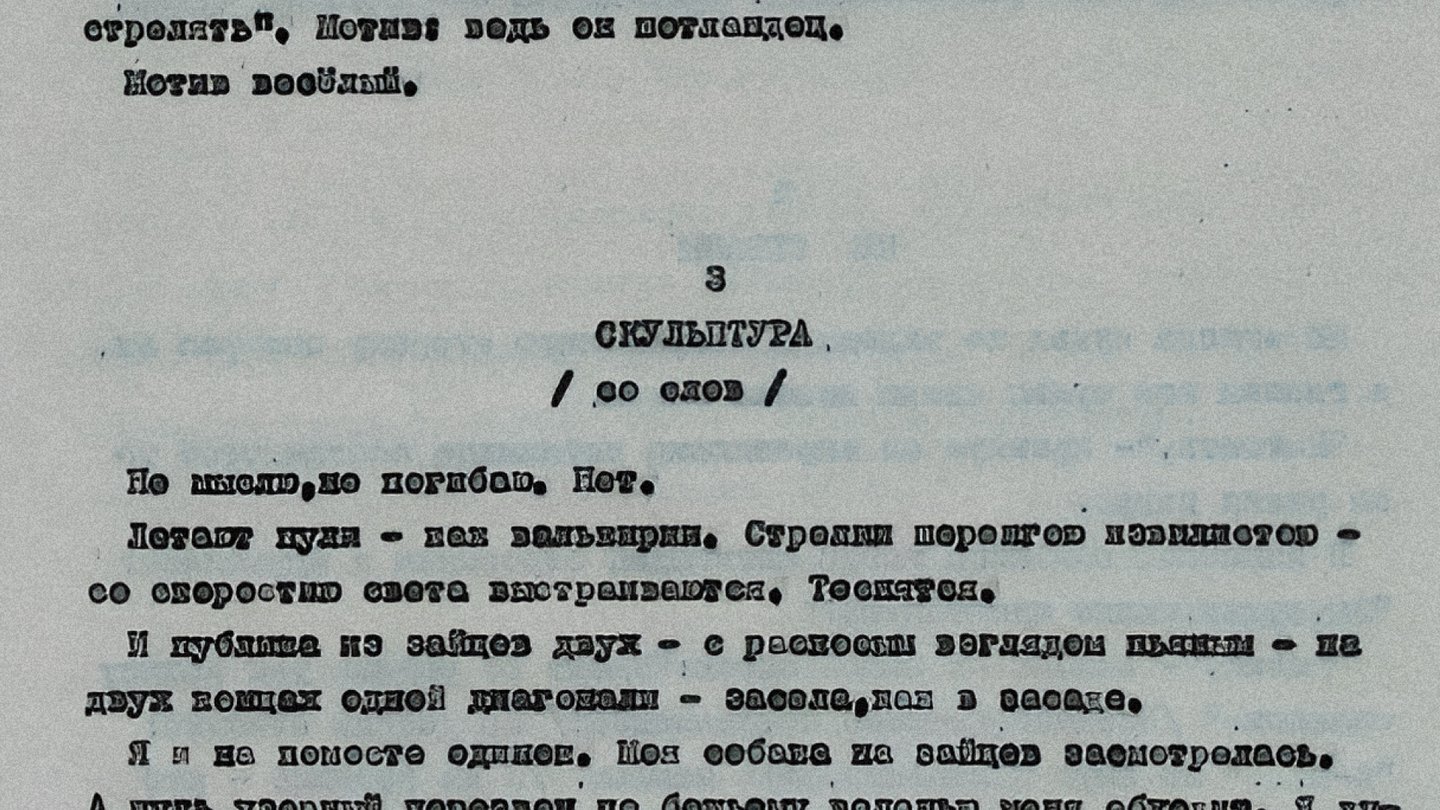

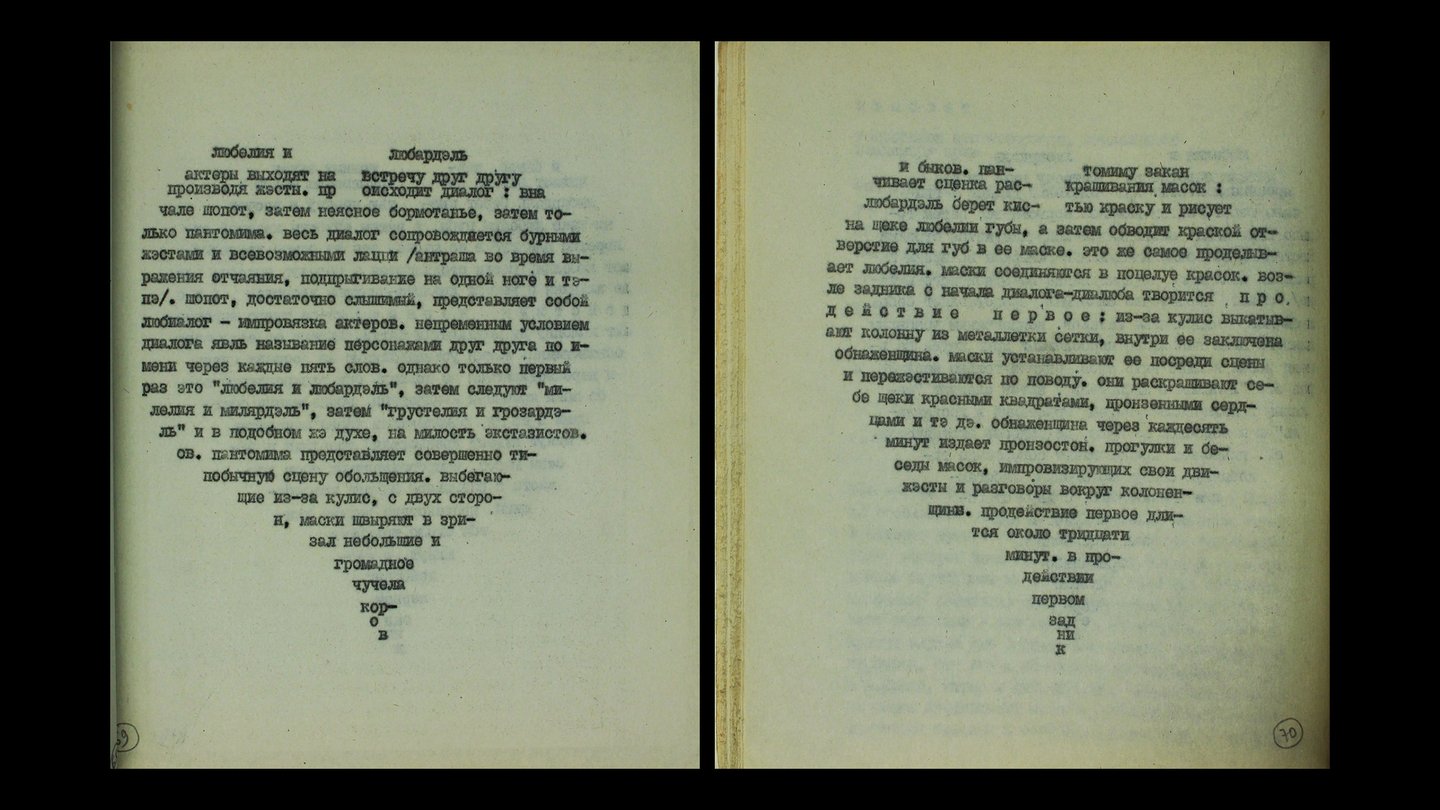

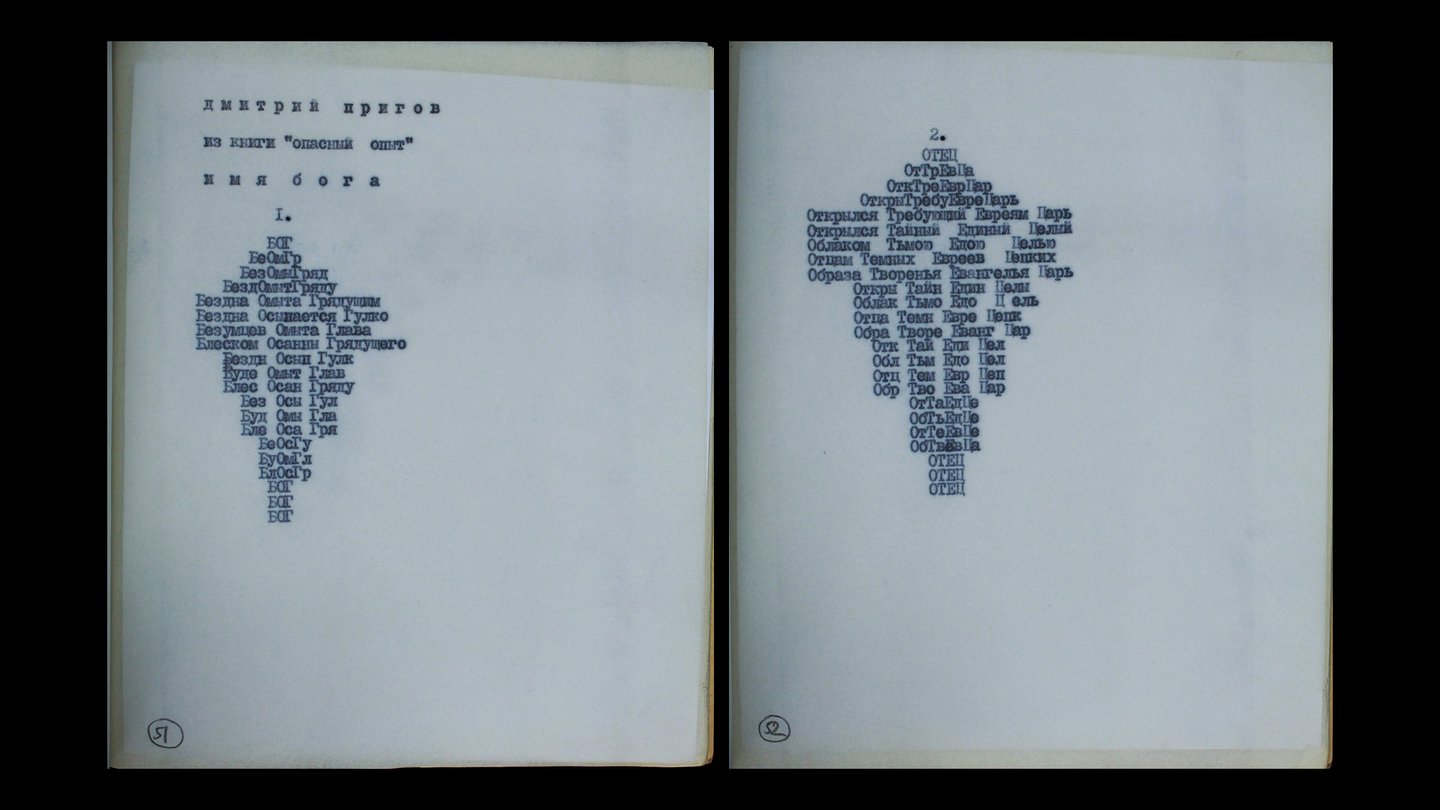

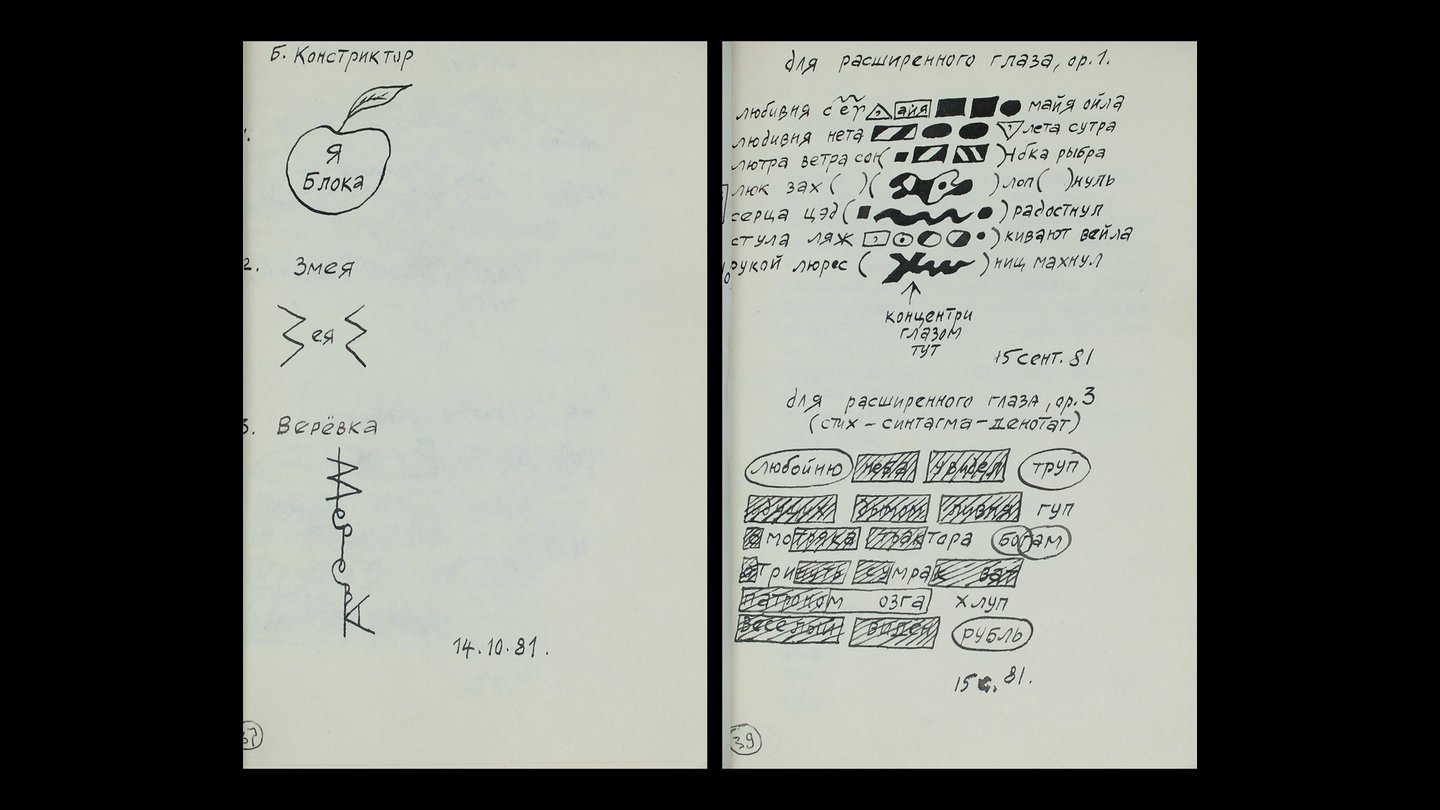

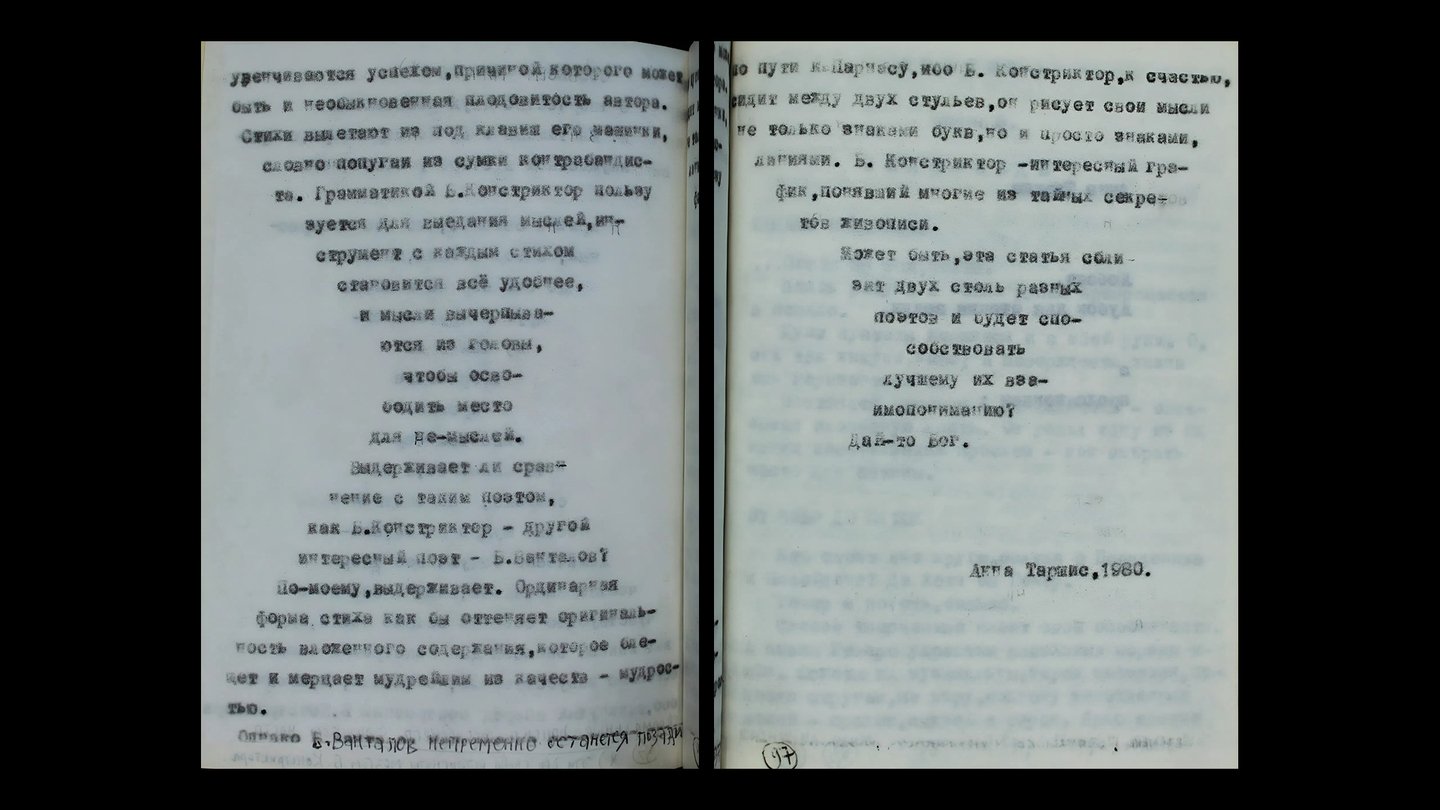

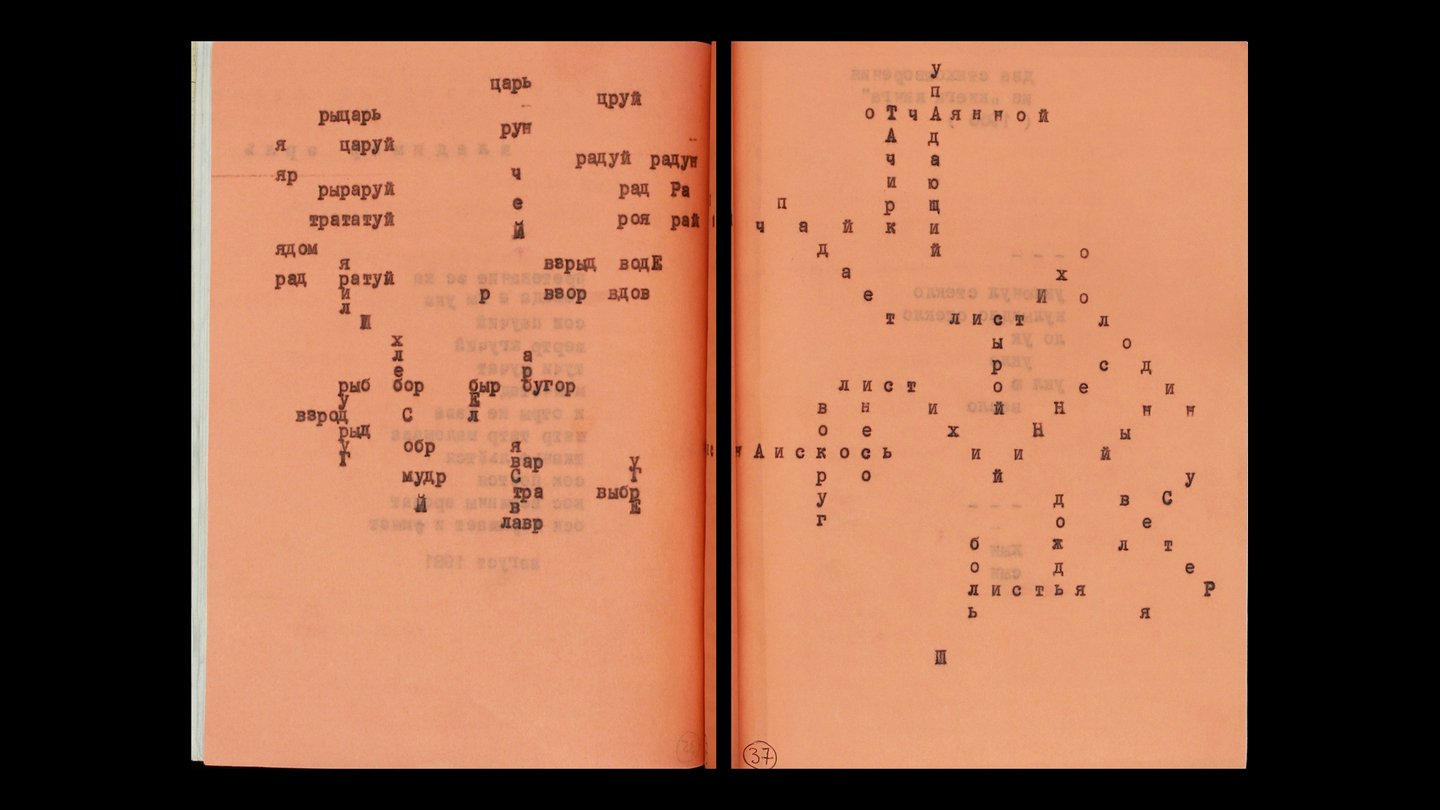

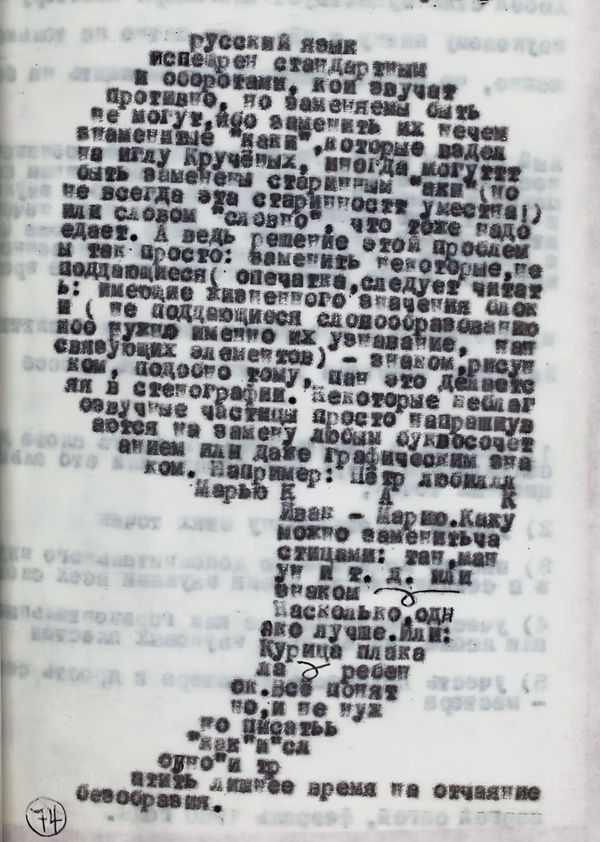

В эпоху самиздата основным способом тиражирования поэтических текстов была машинопись, что придавало им внешнее сходство с промышленной печатной продукцией. В этой своеобразной «вторичности» рукописного метода писатели увидели импульс для творческого поиска. Так, они стали визуализировать поэтические слова с помощью текста.

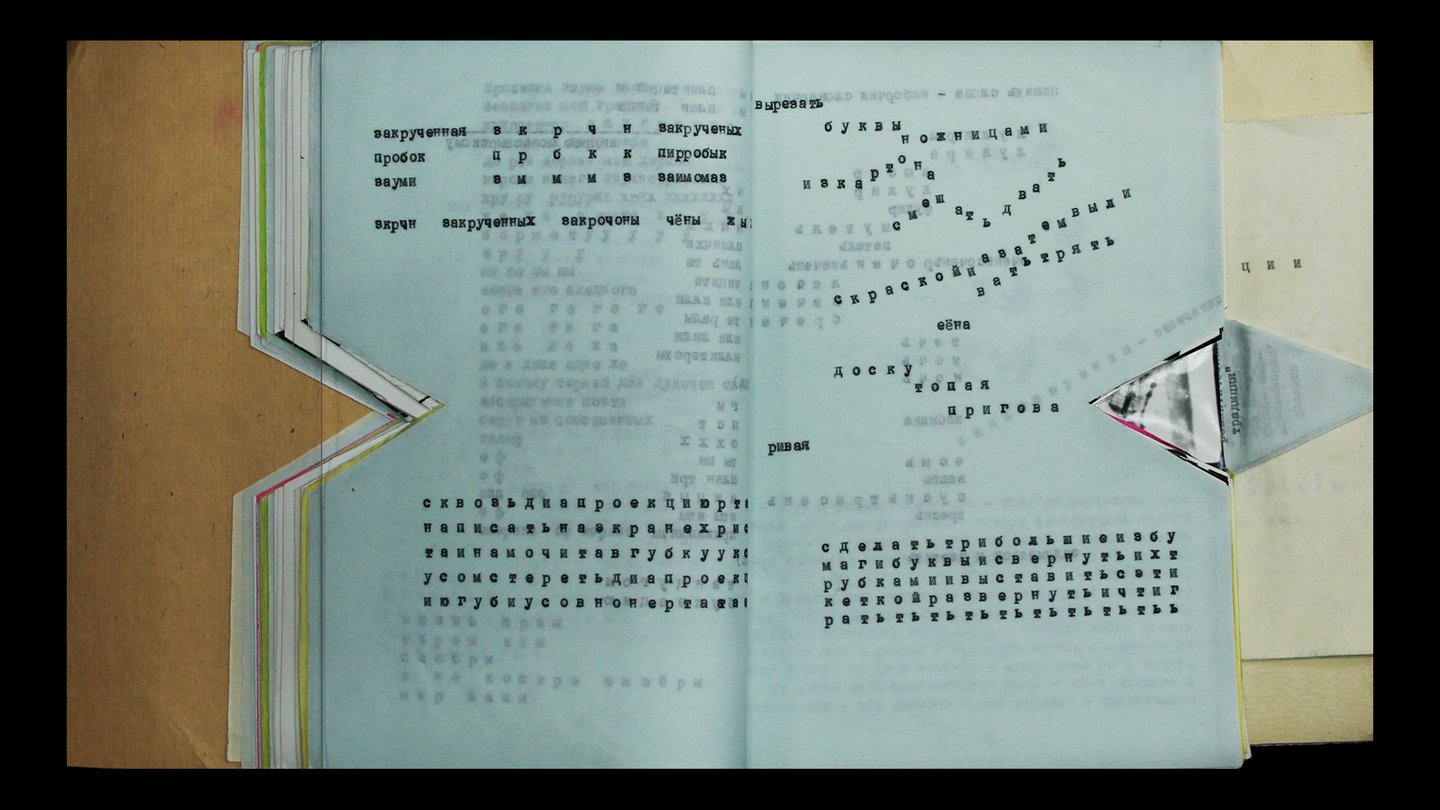

1. Журнал «Транспонанс» № 05 (1978) 2. Журнал «Обводный канал» № 10 (1986)

Текст в данной визуальной поэзии может расступаться, принимать какую-либо предметную или геометрическую форму, наползать друг на друга, словно в процессе перепечатывания происходит какой-то сбой. При этом из последовательности таких сбоев рождается новое, уже чисто графическое произведение.

Повтор в стихограммах (форма визуальной поэзии) играет двойную роль: он организует текст в целостное единство и в то же время выявляет его смысловое многообразие.

1. Журнал «Транспонанс» № 14 (1983) 2. Журнал «Транспонанс» № 18 (1983)

Создатели самиздата периодически прибегали к цветной печати, используя для этого цветную копировальную бумагу. Помимо ярких художественных и идеологических высказываний, цвет выполнял роль визуальной навигации.

Журнал «Эпсилон-салон» № III (1986). Стихотворения одного автора напечатаны голубым цветом на протяжении всей главы. Когда начинается следующая глава со стихотворениями другого автора, цвет меняется.

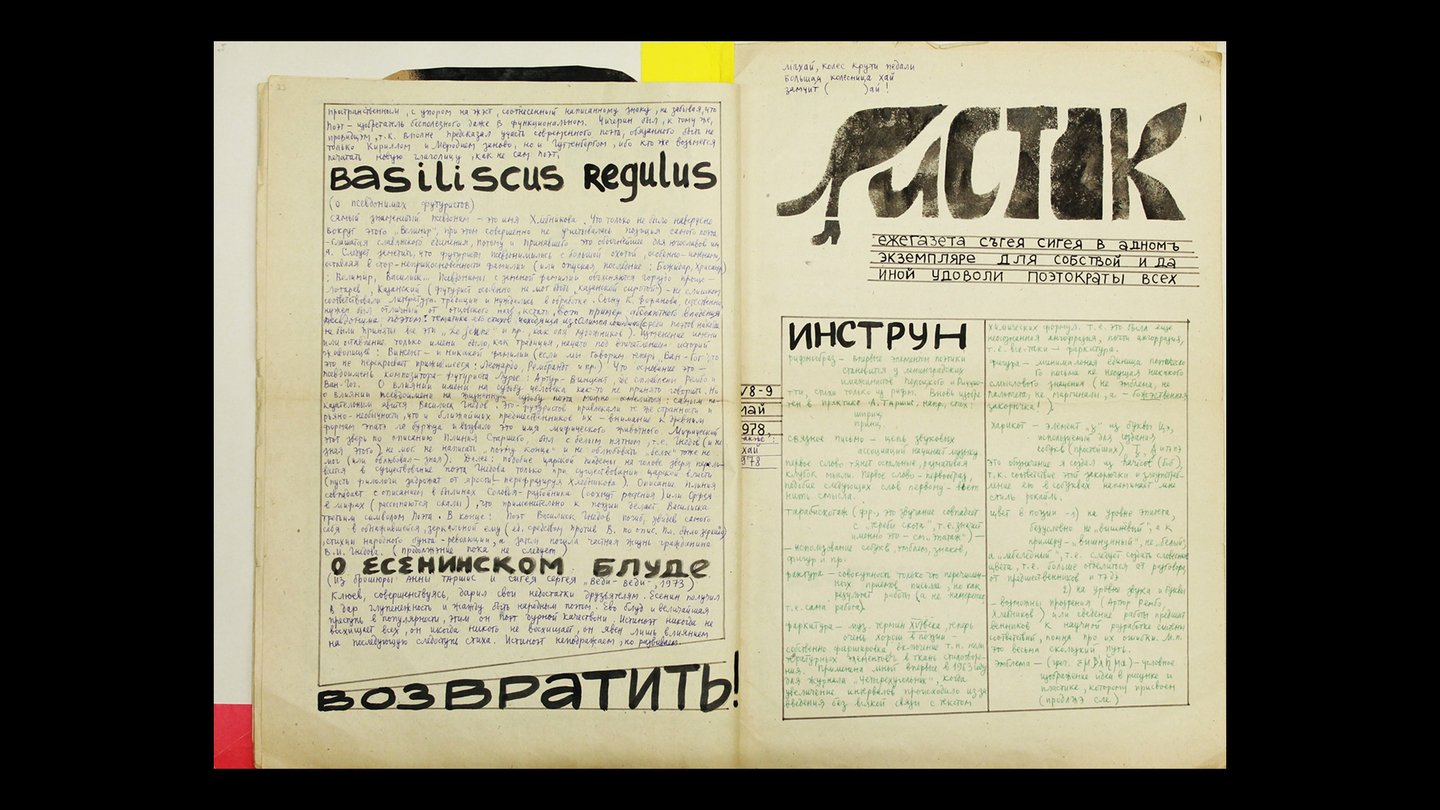

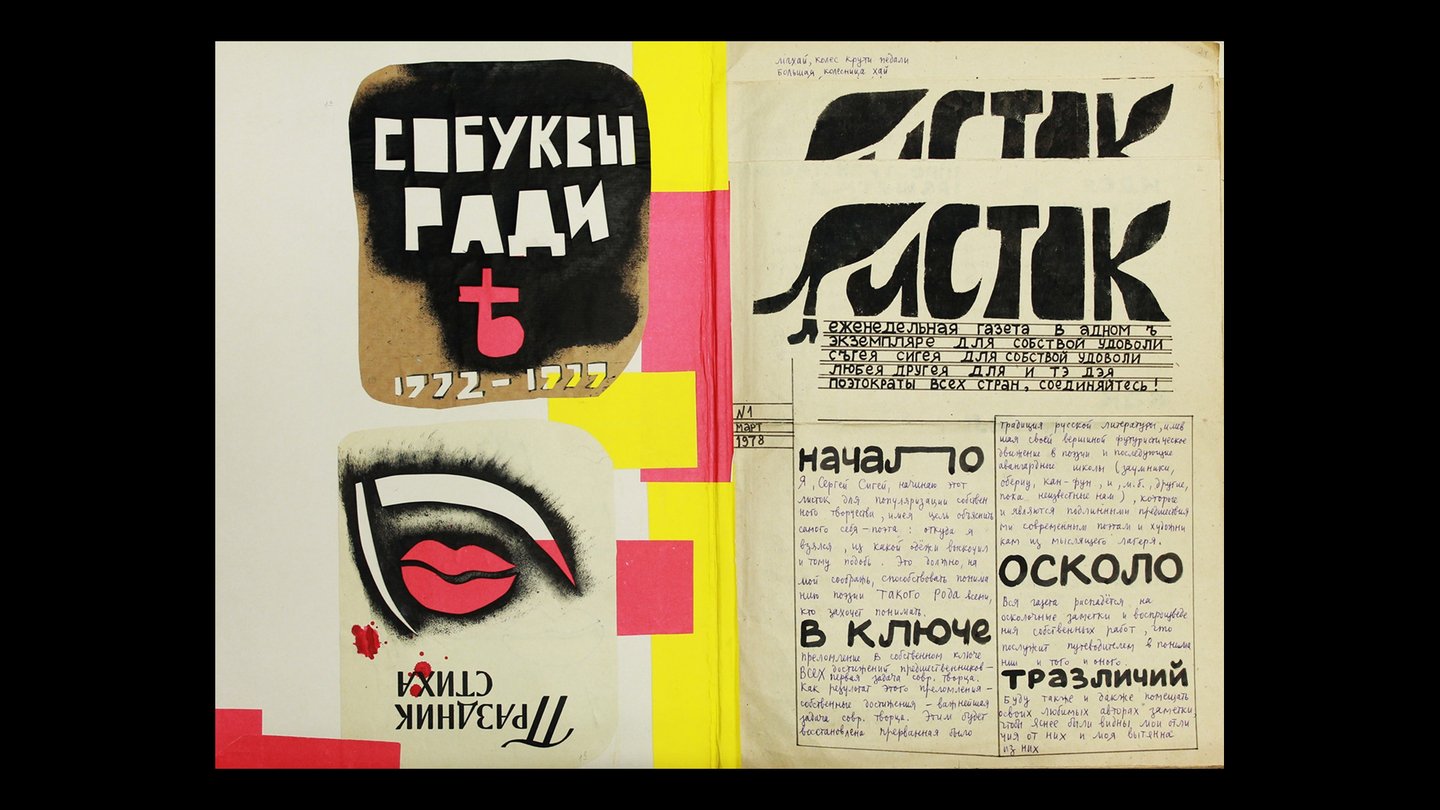

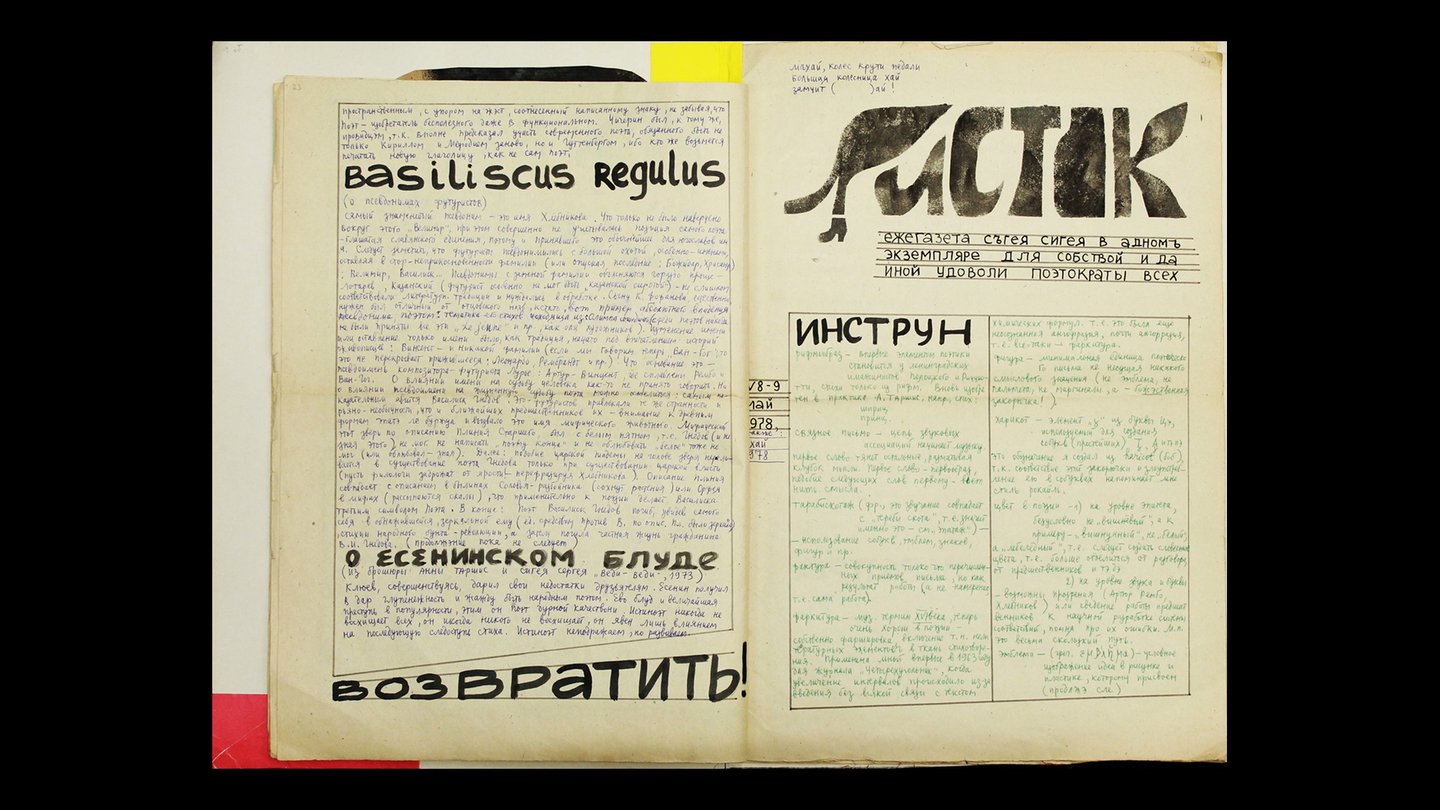

Сергей Сигей (Сигов), впоследствии соиздатель журнала «Транспонанс», в 1978–1979 годах создавал рукописное издание «Листок» для популяризации собственного творчества. Этот еженедельный проект, выходивший нерегулярно, был полностью выполнен от руки, поскольку тогда у автора еще не было пишущей машинки.

Работая без машинки, Сергей интуитивно осваивал основы типографики — варьировал размер букв, использовал разрядку, каллиграфические элементы и леттеринг для выделения заголовков, активно включал в текст рисунки и знаки. Этот рукописный опыт напрямую повлиял на его дальнейшую работу в «Транспонансе», где машинопись часто сочетался с ручными правками и графикой, создавая гибридный визуальный язык, что отличало их журнал от других.

Журнал «Листок» № 1-12 (1978-1979)

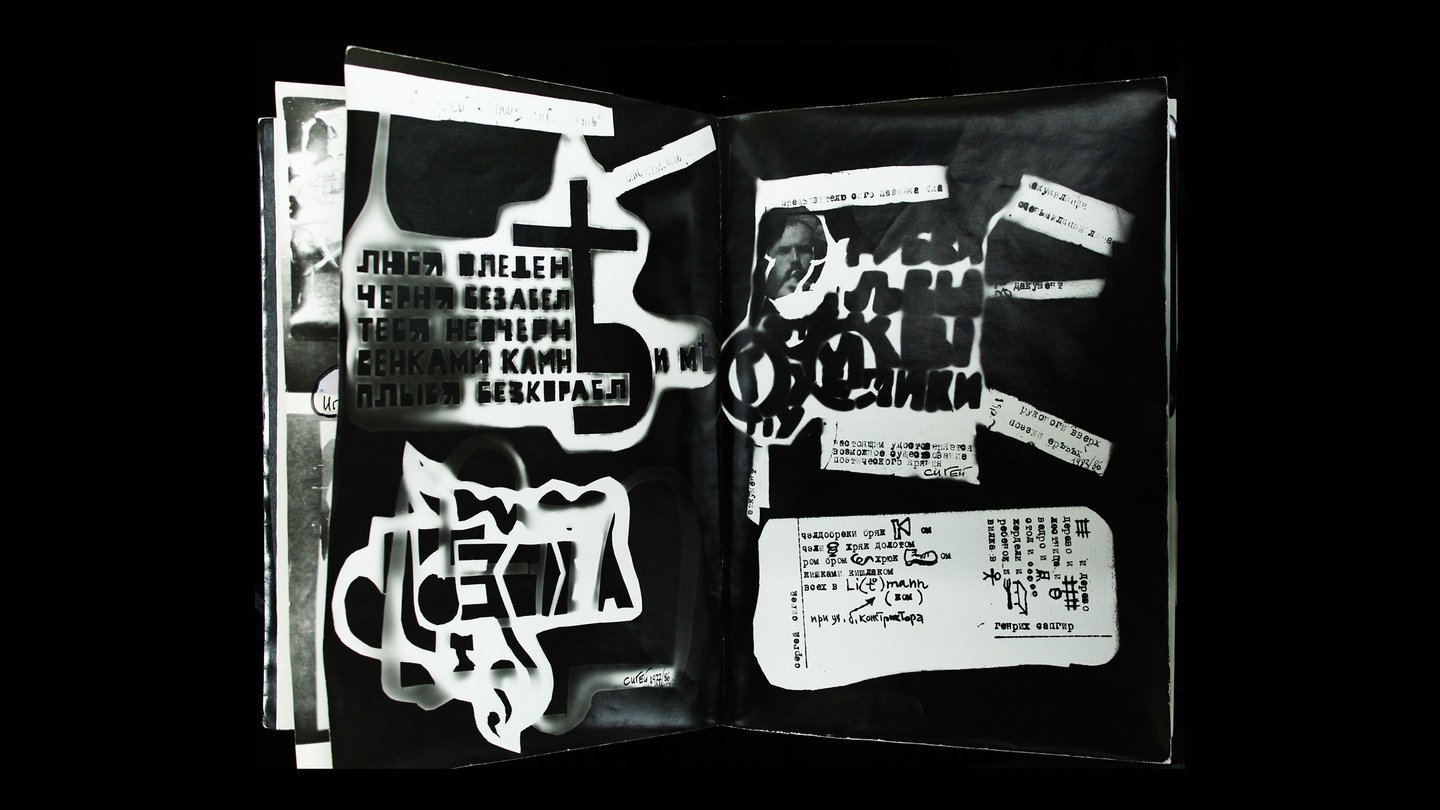

Журнал «Транспонанс» сильно отличался от других самиздатовских журналов — и по своему содержанию, и по внешнему виду. Его создатели не только спорили с официальными правилами соцреализма, но и вступали в конфликт с устоявшимися традициями неофициальной литературы, иногда даже высмеивая авторитетные подпольные журналы.

1. «Транспонанс» № 09 (1981) 2. «Транспонанс» № 10 (1981) 3. «Транспонанс» № 32 — 33 (1986)

«Транспонанс» использовал разные форматы — от типичных прямоугольных или квадратных до изданий с разными размерами страниц внутри, которые, помимо этого, в некоторых местах были геометрично обрезаны. Это можно воспринимать как своеобразный протест против стандартизации. Кроме того, в журналах с необычным форматом прослеживается, как авторы выделяли заголовки (название раздела и автора стихотворения): сверху и снизу текст обрамлялся дефисами.

Визуальная поэзия также нашла отражение в выпуске журнала № 09. Внешне текст напоминает кроссворд, что превращает чтение в активный процесс: читатель вынужден «разгадывать» текст, выбирая направление чтения. Это создает ощущение, будто смысл произведения спрятан, и чтобы его постичь, нужно приложить усилия и разгадать некую «загадку».

1. Журнал «Транспонанс» № 02-2 (1979) 2. Журнал «Транспонанс» № 05 (1980) 3. Журнал «Транспонанс» № 09 (1981) 4. Журнал «Транспонанс» № 34 (1986)

Заключение

Типографика советского самиздата, сформировавшаяся в условиях технологического дефицита и идеологического давления адаптировалась к ограничениям и превратила их в основу для создания уникальной выразительной системы.

Визуальный язык журналов родился из соединения жестких ограничений и творческого подхода. Нехватка материалов, простые технологии и постоянный риск цензуры помогли создателям искать нестандартные решения. Обычная машинопись с ее одинаковыми буквами стала основой для особой системы оформления. Ручная работа — будь то надписи, рисунки или коллажи — превратилась из простой необходимости в художественный язык. Через эти приемы авторы заявляли о своей индивидуальности, противопоставляя свои творения безликой официальной печати. Каждая такая пометка, каждый элемент коллажа несли в себе скрытый смысл, иронию или протест.

Ограничения помогли типографике сформироваться — простые средства оказались способны передавать сложные мысли и эмоции. Эта система показывала, что даже в самых стесненных условиях можно создать живой, выразительный визуальный язык, который говорит с читателем напрямую, без посредников и цензуры.

Суетнов А. И. Самиздат: Библиографический указатель: [Каталог нетрадиционных изданий (1985—1991)]. — 2-е изд. — Москва: Центр образовательных программ института Новых технологий образования, 1992. — 250 с.

А. Комароми, Кузовкин Г. В. Каталог периодики самиздата 1956—1986. — Москва: Мемориал, 2018. — 170 с.

Самиздат // Википедия URL: https://clck.ru/3QLSUt (дата обращения: 15.11.2025).

Федулов Александр Николаевич Литературно-художественный самиздат в СССР в 1970–1980-е гг // Известия АлтГУ. 2008. № 4-5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/literaturno-hudozhestvennyy-samizdat-v-sssr-v-1970-1980-e-gg (дата обращения: 16.11.2025).

Giuseppina Larocca, Transponans, in Voci libere in URSS. Letteratura, pensiero, arti indipendenti in Unione Sovietica e gli echi in Occidente (1953-1991), a cura di C. Pieralli, M. Sabbatini, Firenze University Press, Firenze 2021-, (дата обращения: 16.11.2025).

Предисловие [Электронный ресурс] // Самиздат: библиотека. — URL: https://clck.ru/3QLjoQ (дата обращения: 17.10.2023).

Тухватуллин Артур Алексеевич История пишущей машинки «Яналиф»: создатели и производители // Гасырлар авазы — Эхо веков. 2021. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-pishuschey-mashinki-yanalif-sozdateli-i-proizvoditeli (дата обращения: 17.11.2025).

Ремингтон 1 // Википедия URL: https://clck.ru/3QNCEV (дата обращения: 17.11.2025).

Печатная машинка «Украина» // ПишМаш URL: https://clck.ru/3QNEnT (дата обращения: 17.11.2025).

Уфимский завод пишущих машин, как это было… // ВКонтакте URL: https://clck.ru/3QNGdb (дата обращения: 17.11.2025).

Пишущие машины «Москва», как это было… // Пишмаш URL: https://clck.ru/3QNJ6k (дата обращения: 17.11.2025).

Любава (пишущая машинка) // Википедия URL: https://clck.ru/3QNKp2 (дата обращения: 17.11.2025).

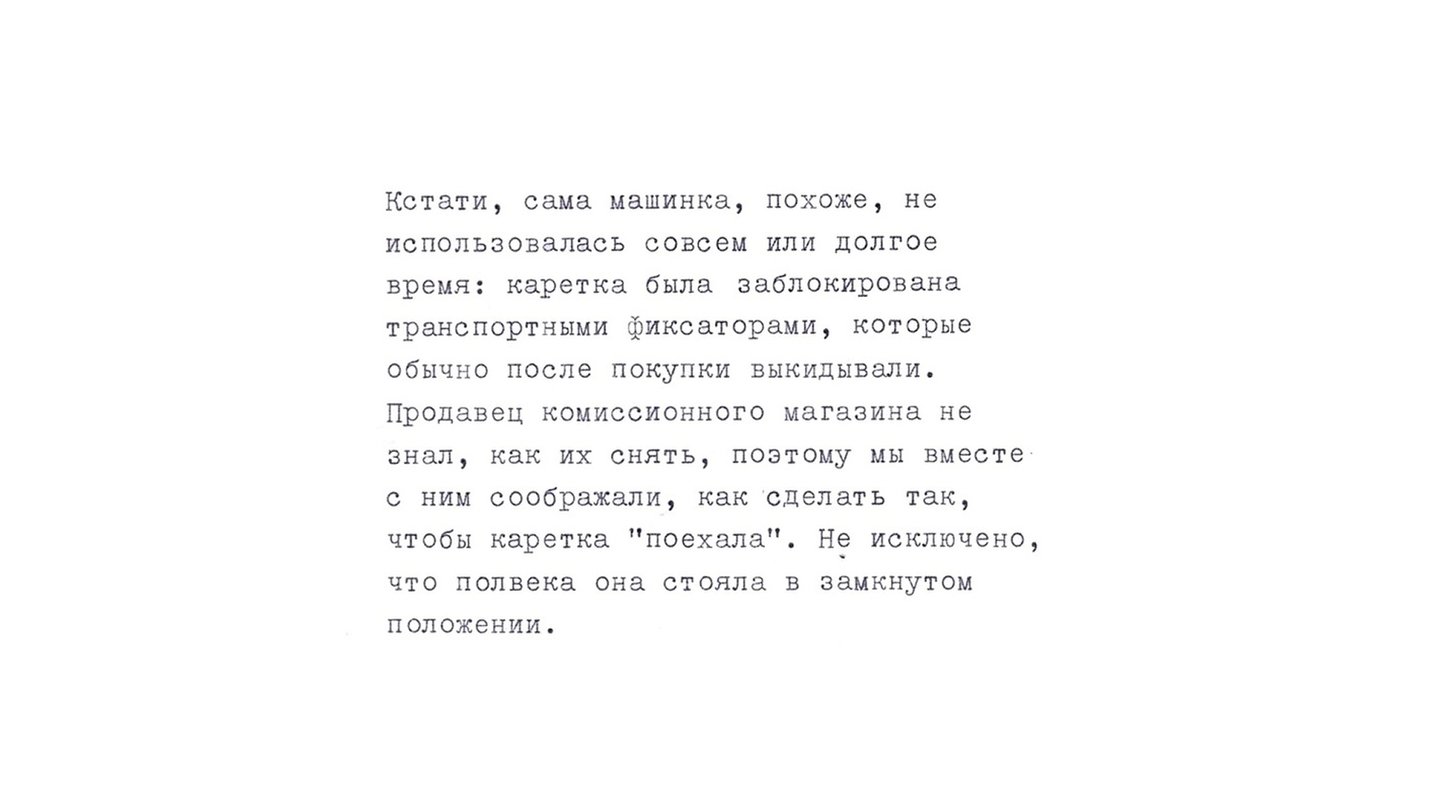

О редкой пишущей машинке, с которой началась коллекция // Салон пишущих машинок Александра Трофимова URL: https://clck.ru/3QNP37 (дата обращения: 17.11.2025).

«Эрика 10». Машинка премиум-класса // Салон пишущих машинок Александра Трофимова URL: https://clck.ru/3QNPVg (дата обращения: 17.11.2025) (дата обращения: 17.11.2025).

Пишмаш и шрифтомания // Салон пишущих машинок Александра Трофимова URL: https://clck.ru/3QNPjq (дата обращения: 17.11.2025).

Стихограммы Дмитрия Александровича Пригова // Arzamas URL: https://arzamas.academy/micro/visual/9 (дата обращения: 18.11.2025).

Что такое визуальная поэзия // Arzamas URL: https://clck.ru/3QPy3H (дата обращения: 18.11.2025).

Визуальная поэзия // Википедия URL: https://clck.ru/3QQ2W7 (дата обращения: 18.11.2025).

Алые чернила: зачем печатать красным цветом? // Салон пишущих машинок Александра Трофимова URL: https://clck.ru/3QQ3Yp (дата обращения: 18.11.2025).

Копировальная бумага // Википедия URL: https://clck.ru/3QQ75w (дата обращения: 18.11.2025).

https://clck.ru/3QNCgn (дата обращения 17.11.25).

https://clck.ru/3QNCe2 (дата обращения 17.11.25).

https://clck.ru/3QNEnT (дата обращения 17.11.25).

https://clck.ru/3QNGdb (дата обращения 17.11.25).

https://clck.ru/3QNJ6k (дата обращения 17.11.25).

https://clck.ru/3QNKdy (дата обращения 17.11.25).

https://clck.ru/3QNKoF (дата обращения 17.11.25).

https://clck.ru/3QNP37 (дата обращения 17.11.25).

https://clck.ru/3QNPAH (дата обращения 17.11.25).

https://clck.ru/3QNPGN (дата обращения 17.11.25).

https://clck.ru/3QNPMt (дата обращения 17.11.25).

https://clck.ru/3QNPNu (дата обращения 17.11.25).

https://clck.ru/3QNPVg (дата обращения 17.11.25).

https://clck.ru/3QNQLJ (дата обращения 17.11.25).

https://clck.ru/3QNvLC (дата обращения 17.11.25).

https://clck.ru/3QNzCi (дата обращения 18.11.25).

https://clck.ru/3QP89c (дата обращения 18.11.25).

https://clck.ru/3QPCvr (дата обращения 18.11.25).

https://paolomarzi.blogspot.com/2016/12/la-macchina-da-scrivere-uninvenzione.html?m=1 (дата обращения 18.11.25).

https://clck.ru/3QPHYA Оригинал документа БУМЕРАНГ [Boomerang] № 1 1960 года хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 100. «Проект по изучению инакомыслия и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 18.11.25).

https://clck.ru/3QPJVf Оригинал документа, включая СИНТАКСИС [Syntax] 1959 № 1 и 1960 № 02, хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 92. «Проект по изучению инакомыслия и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 18.11.25).

https://clck.ru/3QQ7zQ Журнал «Часы» № 01 (1976). Изображения предоставлены Центром Андрея Белого (http://samizdat.wiki) (дата обращения 18.11.25).

https://clck.ru/3QPTAu Оригинал документа «Transponans» № 16 (1983) хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 37. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 18.11.25).

https://clck.ru/3QPTDE Оригинал документа НОМЕР [Номер] 1970 № 18 хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 97. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 18.11.25).

https://clck.ru/3QPz2U Оригинал документа «Transponans» № 5 (1980) хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 37. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 18.11.25).

https://clck.ru/3QPzGQ Оригинал документа ОБВОДНЫЙ КАНАЛ [Обводный канал] 1986 № 10 хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 5/1.1. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 18.11.25).

https://clck.ru/3QQ2Fv Оригинал документа «Transponans» № 14 (1983) хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 37. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 18.11.25).

https://clck.ru/3QQ2JU Оригинал документа «Transponans» № 18 (1983) хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 37. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 18.11.25).

https://clck.ru/3QQ6sP Оригинал документа ЭПСИЛОН-САЛОН [Epsilon-Salon] 1986 № III хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 5/1.7. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 18.11.25).

https://clck.ru/3QQ88o Оригинал документа ЛИСТОК 1978–1979 № 1–12 хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 97. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 18.11.25).

https://clck.ru/3QQUnK Оригинал документа «Transponans» № 02-2 (1979) хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 37. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 18.11.25).

https://clck.ru/3QQUpN Оригинал документа «Transponans» № 5 (1980) хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 37. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 18.11.25).

Оригинал документа «Transponans» № 9 (1981) хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 37. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 18.11.25).

https://clck.ru/3QQUrw Оригинал документа «Transponans» № 10 (1981) хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 37. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 18.11.25).

https://clck.ru/3QQUtq Оригинал документа «Transponans» № 32–33 (1986) хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 66. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 19.11.25).

https://clck.ru/3QQUuZ Оригинал документа «Transponans» № 34 (1986) хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 66. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 19.11.25).

https://clck.ru/3QQYgP. (дата обращения 19.11.25).

https://clck.ru/3QQYnK Оригинал документа ЛОБ [Лоб] 1972 № 4 хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 68/1. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 19.11.25).

https://clck.ru/3QQYnb Оригинал документа АРХИВ [Архив] № 1 (1976) хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), ф. 146. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 19.11.25).

https://clck.ru/3QQYnz Оригинал документа «37» № 3 (1976) хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 75. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 19.11.25).

https://clck.ru/3QQYpV Оригинал документа «Transponans» № 1 (1979) хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 37. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 19.11.25).

https://clck.ru/3QQYq5 Оригинал документа «37» № 4 (1976) хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 146. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 19.11.25).

https://clck.ru/3QQYsy Оригинал документа «Transponans» № 02 (1979) хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 37. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 19.11.25).

https://clck.ru/3QQYtC Оригинал документа «Transponans» № 4 (1979) хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 37. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 19.11.25).

https://clck.ru/3QQYtY Оригинал документа МЕТКИ [Знаки] 1980 г. № 12 хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 76. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 19.11.25).

https://clck.ru/3QQYtk Оригинал документа МЕТКИ [Знаки] 1980 г. № 10 хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 76. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 19.11.25).

https://clck.ru/3QQYuL Оригинал документа НЛО [НЛО] 1982 № 1 хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 5/1.7. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 19.11.25).

https://clck.ru/3QQYuY (дата обращения 19.11.25).

https://clck.ru/3QQYv3 Оригинал документа ВЕСТНИК ТОВАРИЩЕСТВА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА [ВЕСТНИК ТЭИИ] 1984 № 1 хранится в Историческом архиве Научно-исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), F. 97. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 19.11.25).

https://clck.ru/3QQYvH Оригинал документа «Transponans» № 17 (1983) хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 37. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 19.11.25).

https://clck.ru/3QQYvY Оригинал документа «Transponans» № 022 (1984) хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 37. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 19.11.25).

https://clck.ru/3QQYvo Изображения предоставлены Центром Андрея Белого (http://samizdat.wiki) (дата обращения 19.11.25).

https://clck.ru/3QQYwH Оригинал документа ЭПСИЛОН-САЛОН [Epsilon-Salon] 1986 № III хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 5/1.7. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 19.11.25).

https://clck.ru/3QQZ65 (дата обращения 19.11.25).

https://clck.ru/3QQZ6P (дата обращения 19.11.25).

https://clck.ru/3QQZSr Оригинал документа МЕТКИ [Знаки] 1975 г. № 1 хранится в Историческом архиве Исследовательского центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), лист 76. «Проект по изучению диссидентства и самиздата» под ред. Энн Комароми, Торонто: Библиотеки Университета Торонто, 2015. (дата обращения 19.11.25).