Иисус на картинах Эль Греко: между Богом и человеком

Рубрикатор

Введение: 1. Теория исследования, основные вопросы 2. Задачи 3. Обоснование выбора произведений

Основная часть: 1. Богословский контекст 2. Религиозно-исторический контекст 3. Крещение 4. Начало страстного цикла 5. Страстная пятница 6. Святая троица 7. Воскресение 8. Лик Христа

Заключение: вывод

Теория исследования, основные вопросы

Говоря о художественном наследии Эль Греко, часто используют такие слова как «таинственное», «самобытное» и «опередившее время». Действительно, талант Эль Греко, не всеми понятый, но многими признанный уже при жизни мастера, на время забытый и вновь открытый в ХХ столетии, не перестает волновать умы и современного зрителя своей загадочной силой. Фантасмагоричной силой контрастного цвета, крупного, тяжелого мазка, сложнейшей многослойной композиции, но, прежде всего, силой все-довлеющей одухотворенности. Эта едва ли описуемая, но остро ощутимая божественная мощь Эль-Грековской манеры особенно свойственна полотнам, посвященным сюжетам из жизни Иисуса Христа. Именно на этих картинах, на мой взгляд, неповторимый характер авторского мазка обретает тот сакральный смысл, в котором «стиль» мастера находит свое наивысшее назначение.

Посредством противоестественных форм Эль Греко, с одной стороны, отходит от ренессансной реалистичности, сводит изображение к свойственной иконе условности, как бы лишая Христа человеческой плоти и перемещая его из земной плоскости в плоскость метафизическую, а с другой, деформация тел словно оказывается маргинальным этапом на пути от естественного к «сверхъестественному» [6], к Христу как к явлению более живому и настоящему, чем все доступное человеческому восприятию. Эта двойственность, порождаемая неоднозначностью самобытного языка художника, неизбежно приводит к проблеме трактовки его иконографических образов.

Так, основным вопросом моего визуального исследования становится вопрос природы Эль-Грековского Христа, а целью работы — определение его места между земным и божественным, столь, как мне кажется, изменчивого от картины к картине.

Гипотезой работы является предположение о том, что особенность авторского восприятия Иисуса, выраженная в уникальной живописной технике Эль Греко, заставляющей зрителя сомневаться в природе Спасителя, разрушает свойственную западной и восточной традиции дихотомию в изображении Христа, объединяя «несовместимое» и воплощая в священном образе глубоко личную духовную мысль мастера.

Изучая данную тему, я рассмотрю не только особенности авторской иконографии, но и степень влияния, оказанного на нее византийской традицией и итальянскими современниками и предшественниками художника, что значительно расширит доступное нам поле интерпретаций манеры Эль Греко.

Задачи

1. Ознакомиться с религиозным и историческим контекстом эпохи, в которой работал Эль Греко, а также с особенностями западного и восточного богословия, оказавшими влияние на формирование Православной и Католической традиций иконографии Христа; 2. проследив параллели между произведениями Эль Греко и иконами (и мозаиками), а также живописью мастеров ренессанса, изучить степень их влияния на формирование индивидуального видения художником Христа; 3. проанализировать, как индивидуальная живописная манера Эль Греко сказывается на восприятии фигуры Христа в его живописи; 4. анализируя образ Спасителя, обратить внимание на его лик, позу, жесты, взаимодействие с другими персонажами и дать интерпретацию данным элементам, определив, какие из них «обожествляют» Иисуса, а какие «очеловечивают».

Обоснование выбора произведений

В данном исследовании я фокусируюсь на анализе полотен Эль Греко, «иллюстрирующих» текст Евангелия, в связи с чем композиция работы будет основана на хронологической последовательности событий Священного Писания.

Так как иконография составляет значительную часть богатейшего художественного наследия автора, я изучу только некоторые из картин данной направленности, а именно произведения, во-первых, с наибольшей долей вероятности принадлежащие кисти Эль Греко, во-вторых, содержащие изображения взрослого Иисуса, отличающиеся особой живописной выразительностью

План анализа: 1. Крещение; 2. начало Страстного цикла; 3. Страстная пятница; 4. Святая троица; 5. воскресение; 6. Христос Вседержитель.

Выбор произведений искусства, с которыми я сравниваю полотна Эль Греко, обусловлен биографией художника. Формирование художественного языка мастера связано в первую очередь с его греческим происхождением и последующим опытом работы в Венеции. Родившись на острове Крит, Эль Греко посвятил свою молодость изучению и созданию икон византийского типа. Однако в последствии переезда в Венецию профессионально сформировавшийся в строгой восточной традиции мастер оказывается в совершенно иной среде и, очевидно, вдохновленный живописью позднего Ренессанса, меняет вектор своего творческого развития. Сравнивая работы Эль Греко с произведениями этих полярных миров, я стремлюсь проследить, как стилистические трансформации и слияния, продиктованные окружающим художника миром, влияли на его индивидуальную манеру и на его художественное восприятие Христа соответственно.

Богословский контекст

В ранней церкви существовало единство веры при наличии разнообразных богословских школ, однако со временем политические и культурные расхождения привели к разделению христианства на Восточное и Западное (Великая Схизма 1054 года). Помимо множества вопросов, касающихся организации церкви, главным камнем преткновения для Православного и Католического мира являлись (и являются по сей день) представления о христианских догматах [1]. Опустив, однако, подробный анализ теологических споров, обратимся к теме, тесно связанной с теорией данного визуального исследования — к вопросу «религиозного духа». Данное различие нагляднее всего проявляется в сравнении учений духовных отцов греческой церкви Климента и Оригена и отца западной церкви Августина.

Теологи ортодоксального христианства «сохранили зависимость от духовного направления движения платонизма—того направления, которое есть лишь однозначное движение души „вверх“, к уподоблению Богу посредством разрыва телесных оков» [8]. Данному направлению религиозной мысли свойственно противопоставление духовного, как «доброго», с телесным — «злым», а следовательно, и непринятие «вплетения доброго в чувственную земную сферу» и сопутствующая ему эстетическая, идеализирующая позиция по отношению к божественному, а также преобладание страха, как основополагающего религиозного чувства [8].

По Августину же, «в непрерывности одного и того же акта, в котором душа возвышается до Бога в любви к Богу, она склоняется также и к человеку» [8], что сопряжено со стремлением западной церкви не только к возвышению к божественному, но и к достижению божественного на Земле через любовь к ближнему и Создателю.

Конечно, было бы грубым упрощением утверждать, что эмоциональная близость и сострадание «очеловеченному» Христу, преобладающие в живописи западного мира, и подчеркнутая отстраненность восточной иконы, прославляющей царственного, всевидящего Спасителя, являются прямым следствием единственно данного расхождения, однако, на мой взгляд, подобные тонкости духовного толка являются важным аспектом для понимания тех сложных, глубоких процессов, которые происходили в искусстве христианского мира и которые в конечном счете сказались на специфике изображения Иисуса в западной и восточной иконографии, а затем привели и к форме «эль-грековского» Христа.

Религиозно–исторический контекст

В прошлом «Византийский» Крит, войдя в состав Венецианской Республики, конечно, сохранял верность православной традиции, в то время как сама Венеция, хоть и была (в силу долгой истории взаимодействия с Византией) подвержена влиянию Восточной церкви, все же признавала папский духовный авторитет и, оставаясь политически и религиозно независимой, исповедовала римское католичество. Так, траектория передвижений Эль Греко и политический контекст его времени подразумевали закономерное балансирование (и последующее смешение) между «законами» христианского искусства, свойственными Критской иконописи, олицетворявшей православные духовные ценности, и Венецианской католической религиозной идеей, воплощенной в живописи мастеров местной школы.

Крещение

Тинторетто «Крещение Христа», 1585, Музей Прадо, Мадрид

В дальнейшем учение Августина о любви к Богу и ближнему будет в той или иной мере созвучно идеям ренессансного гуманизма, провозгласившего ценность человека, а значит и обратившего людское внимание на чувства. В живописи эпохи Возрождения, в противовес условности иконы, Иисус обретает облик натуралистический, наделяется телесностью и эмоциями. Это видно и на примере произведения позднего Ренессанса «Крещение Христа» Тинторетто: чрезмерное внимание к несколько утрированной анатомии, свойственное мастерам маньеризма, подчеркивает «материальность» Спасителя. Изображая Иисуса в полусогнутой позе, живописец прописывает и складки кожи, образовавшиеся на его торсе. Трепетно прижатые к груди руки, благоговейно склоненная голова и устремленный вниз взор наделяют образ чувственностью, придают ему эмоциональный контекст.

Эль Греко «Крещение Христа», 1608-1614, Госпиталь Тавера, Толедо

Иисусу на одноименной картине Эль Греко свойственны те же черты: очевидно вдохновленный композиционным решением Тинторетто, художник пишет Христа покорно наклоненным в сторону Иоанна Крестителя, сложенные в молитвенном жесте руки придают позе смиренный тон. Эль-Грековский Спаситель также чрезмерно пластичен: его рельефное, даже как бы волнообразное от обилия мышц тело кажется еще более «осязаемым» благодаря дополнительной точке опоры — массивному камню. Это словно лишнее, сюжетно не обязательное соприкосновение с землей добавляет фигуре Иисуса веса. Однако свойственная художнику манера удлинения человеческих тел и композиции все же тянет Христа ввысь, будто отрывая его от Земли.

Неизвестный мастер с Китиры «Крещение Господне», 15 век. Византийский и христианский музей, Афины

Другой неоднозначной деталью Эль-Грековского образа становится взгляд. С одной стороны очень живой и наделенный глубоким чувством, при более тщательном рассмотрении он оказывается отрешенным и словно всевидящим. Выражение подобной торжественной «предрешенности» и сокрытого знания мы можем встретить на иконе неизвестного греческого мастера 15 века «Крещение Господне». Христос на этом каноническом изображении обездвижен, ни его тело, ни поза не выдают каких-либо внутренних переживаний, однако в величественном взоре его заключено некое недоступное более никому понимание.

Начало страстного цикла. Изгнание торговцев из храма

Сюжет «изгнания торговцев из храма», многократно воспроизводившийся Эль Греко и его мастерской, является одним из немногих фрагментов Евангелия, который может трактоваться в ключе раскрывающих «человеческую» природу Христа. Всегда спокойный и милосердный, в данной сцене Иисус проявляет несвойственную ему жесткость, разгневанный беспорядком, наведенным торговцами в «Доме божьем»:

«Иисус Христос, сделав из веревок бич, выгнал из храма всех торговцев с их животными. Столы меновщиков опрокинул и деньги их рассыпал. И сказал продающим голубей: „Возьмите это отсюда, и дом Отца Моего не делайте домом торговли“. Никто не посмел ослушаться Иисуса»

Евангелие от Иоанна [3]

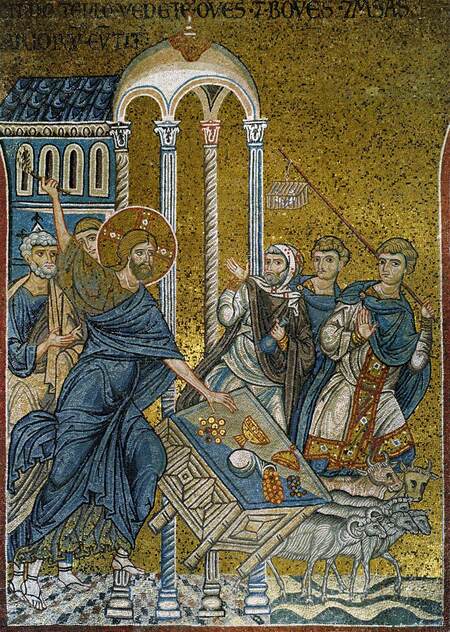

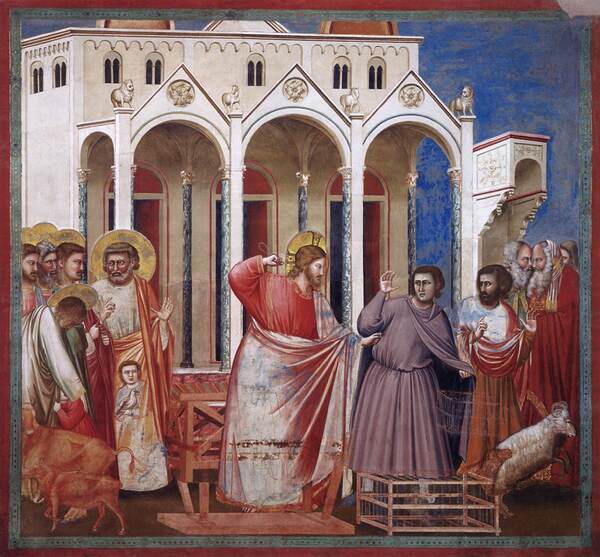

Джотто «Изгнание торговцев из храма», ок. 1304, Капелла Скровеньи (часовня Арена), Падуя «Изгнание торговцев из храма», Мозаики собора Монреале, ок. 1180, Сицилия, Италия

В эпоху Средневековья итальянское визуальное искусство находилось под сильным воздействием искусства Византии, проникавшем на территорию полуострова в результате завоеваний и торговли. Так, например, мозаики сицилийского собора Монреале служат отличным примером византийской иконографии. В сцене «Изгнания торговцев из храма» «плоскостный», увенчанный крупным нимбом Спаситель поднимает руку с бичом в направлении менял, левой ногой совершая поступательное движение вперед. Несмотря на избыток действа, мозаика сохраняет византийскую строгость: жест Христа искусственен (сложно представить, чтобы эта рука действительно нанесла удар), лицо его нейтрально.

Византийское влияние сказалось и на творчестве художников периода треченто. Так, сравнивая полотно Эль Греко с Джоттовской версией иллюстрации сюжета, мы говорим, в первую очередь, о влиянии итальянском, о нарастающей ренессансной экспрессии, чувственности, индивидуальности, учитывая, однако, и то, что Джотто еще не вполне реалист, и его Иисус, уже обретая некоторую эмоциональную автономию, все еще по-византийски условен. Да, взгляд Христа, направленный на испуганного торговца, кажется весьма суровым, однако он все еще едва ли выражает искреннее чувство, общее выражение лица остается бесстрастным, а занесенная рука театрально застывшей.

Эль Греко «Изгнание торговцев из храма», ок. 1600, Национальная галерея, Лондон Эль Греко «Изгнание торговцев из храма», ок. 1570, Институт искусств Миннеаполиса, Миннесота

Любопытно, что при сравнении двух самых известных версий Эль-Грековского «Изгнания торговцев» более позднее произведение заметно отличается от раннего и отличается не только значительным развитием индивидуальной манеры художника. На картине 1570-го года Иисус сохраняет выражение возвышенной невозмутимости, и это абсолютное умиротворение в сочетании с резким, драматическим жестом руки и глубоко изогнутым в движении телом кажется противоестественным, то есть совершенно нечеловеческим. В то же время на полотне 1600-х годов лицо Спасителя окрашивается эмоцией. Это не яркое переживание, но интенсивное: глаза Христа широко раскрываются, демонстрируя не столько гнев или нетерпение, сколько внутреннее напряжение.

Начало страстного цикла. Пир в доме Симона

Сцена помазания Иисуса миром, также известная под названиями «Вечеря в Вифании» и «Пир в доме Симона Фарисея» — другой важнейший эпизод Страстного цикла, символизирующий закрепление за Христом его главной духовной миссии и подготовку к погребению.

Сравним три версии изображения данной сцены: Эль Греко, Паоло Веронезе (маньериста венецианской школы) и Джованни да Милано (живописца проторенессанса, как и Джотто, постепенно преобразовывавшего византийскую традицию). На произведениях всех художников Иисус изображен возражающим ученикам и фарисею, «вознегодовавшим» из-за растраты грешницей драгоценного мира. Стоит, однако, отметить, что только Эль Греко обращается к версии, изложенной в Евангелие от Марка и от Матфея, согласно которой женщина возлила масло на голову Христа, в то время как на произведениях Веронезе и Джованни грешница отирает ноги Спасителя своими волосами (Евангелие от Луки и от Иоанна).

Джованни да Милано «Пир в доме Симона Фарисея», ок. 1365, Музеи Ватикана, Ватикан

В интерпретации Джованни жесткая прямая рука и вытянутый в сторону фарисея указательный палец придают сцене назидательный характер: Христос в ней предстает строгим учителем. Лицо Спасителя сурово, его величественная, статная фигура выделяется среди остальных участников сцены, особенно ярко контрастируя с приникшей к земле грешницей.

Веронезе «Пир в доме Симона Фарисея», ок. 1570, Версальский дворец, Версаль

На картине Веронезе, напротив, нет выраженной иерархии, — Иисус сливается с толпой пирующих. Кроме того, в данной версии Христос не столько поучает, сколько приглашает фарисея к рассуждению. Жест его правой руки направлен в сторону грешницы, а слегка опущенные брови придают лицу мягкости, выражая эмоцию сочувствия.

Эль Греко «Пир в доме Симона», ок. 1610, Художественный институт, Чикаго

Иисус Эль Греко же вновь совмещает в себе эти, казалось бы, противоположные черты. С одной стороны, сама композиция указывает на особую, главенствующую роль Христа: не только царственная поза, крупные плечи и центральное положение выделяют его среди прочих героев, — само пространство будто расширяется от Спасителя в разные стороны, некой гравитационной силой отстраняя от него рядом сидящих. Однако лицо Иисуса совсем не строго: оно, как и у Веронезе, смягчено искренним сопереживанием и любовью. Более того, жест его руки, порицающий в версии Джованни и приглашающий к размышлению в интерпретации Паоло Веронезе, на картине Эль Греко напоминает жест благословения, что придает образу умиротворенности.

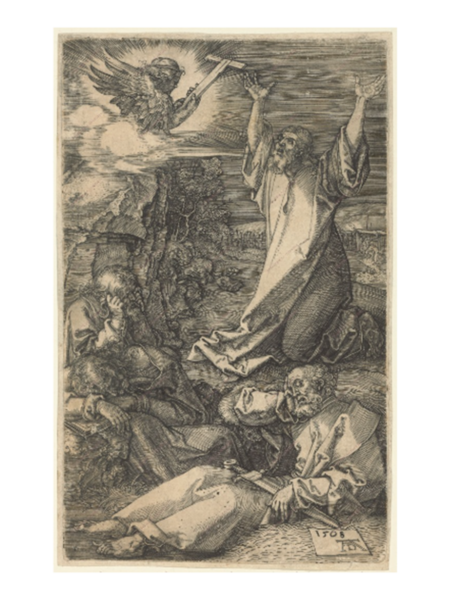

Страстная пятница. Моление о чаше

Джорджо Вазари в «Жизнеописании наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», рассуждая о формировании стиля одного из главных представителей итальянского маньеризма Якопо Понтормо, пишет о влиянии на художников первой половины 16 века гравюр Дюрера. В 1523–1527 годах «во Флоренцию проникло много листов с резцовыми гравюрами Дюрера» на сюжет Страстей Христовых, и «объединяемые общностью суждений и взаимным согласием» живописцы эпохи позднего ренессанса принялись превозносить «красоту этих эстампов и превосходство Альбрехта» [2].

Дюрер «Моление о чаше», лист 1 из серии «Страсти», 1508, ГМИИ им. Пушкина, Москва Тициан «Агония в Саду», 1558-1562, Музей Прадо, Мадрид

Отголоски этого влияния можно заметить и на картине одного из главных «учителей» Эль Греко Тициана «Агония в Саду», посвященной одному из первых событий Страстной пятницы. Как и на гравюре Дюрера «Моление о чаше» (из цикла «Страсти») Христос у Тициана изображен павшим на колени со страстно вскинутыми вверх руками. В соответствии с названием картины обращенный к небу взгляд Иисуса выражает агонию, его поза и широко открытые печальные глаза проникнуты отчаянием, смертельной скорбью.

Эль Греко «Моление о чаше», 1590-1595, Музей искусств Толедо, Толедо (США, Огайо)

На картине Эль Греко «Моление о чаше», однако, Христос кажется спокойным: глубокое переживание его не отражено ни в позе, ни в жестах, — лишь в больших сияющих глазах застыло выражение бесконечной боли. Моля Отца пронести «чашу сию» мимо него, Иисус все же готов смиренно принять волю божью, какой бы она не была.

Византийский мастер, «Молитва в Оливковом саду», 13 век, Собор Сан-Марко, Венеция

Такая тихая покорность свойственна фигуре Христа на византийской мозаике «Молитва в Оливковом саду» в Соборе Сан-Марко: руки Иисуса согнуты в локтях, ладони раскрыты в направлении небес, однако в целом статичная поза лишена эмоциональной экспрессии. Интерпретация Эль Греко скорее ближе к восточной, «бесстрастной» версии, проникнутой чувством нечеловеческого смирения и предопределения, однако безмерное страдание, заключенное в глазах Христа, не уступает душевной буре, через движение тела вырывающейся на произведениях Дюрера и Тициана.

Страстная пятница. Несение креста

Николаос Цаферис «Христос, несущий крест», 1455-1500, Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Изучая икону Николаоса Цафериса «Христос, несущий крест», мы замечаем редкую особенность: обычно бесстрастный, согласно ортодоксальной традиции, лик Иисуса окрашивается явно-выраженной эмоцией скорби. Его брови и уголки губ печально опущены, запавшие глаза и обессилено склоненная набок голова указывают на изнеможение. И все же, фигура Христа не лишена величественной стати: усталость, выраженная в лице, не забирает силу у тела, плечи Спасителя не согнулись под тяжестью креста, — мучительная ноша в его руках кажется невесомой.

Тициан «Несение Христом креста», 1565, Музей Прадо, Мадрид

На картине Тициана же крест не просто обретает массу, — он словно придавливает Иисуса к земле. Глядя на картину, мы невольно ощущаем, как дерево давит в напряженные лопатки, оставляя болезненные следы на скругленной от тяжести спине Христа. Из красных глаз Спасителя льются слезы, со лба его, израненного шипами терния, капает кровь. Иисус Тициана отнюдь не всесилен и не окружен ореолом божественности, — на этой картине Христос прежде всего человек, испытывающий не только духовное, но и физическое страдание.

Эль Греко «Христос несущий крест», 1578, Музей Прадо, Мадрид

При рассмотрении обращенных к небу глаз Эль-Грековского Иисуса, кажется, словно в них тоже застыли слезы. И в то же время отражающий небесный свет взгляд проникнут безмятежностью и глубоким сознанием «правильности» грядущего. Ни лицо, ни тело Спасителя не искажены болью: он легко, почти не касаясь, держит массивный крест, а на губах даже заметна едва уловимая умиротворенная улыбка.

Так, уже выявленная нами закономерность в областях влияния на Христа Эль Греко ортодоксальной и западной художественных традиций нарушается иконографией сцены несения креста: степень божественной отрешенности Иисуса на картине Эль Греко оказывается несопоставима ни с иконой Николаоса Цафериса, ни с произведением Тициана.

Страстная пятница. Поругание Христа

Эль Греко «Совлечение одежд с Христа», 1577—1579, Толедский Собор, Толедо

«Совлечение одежд с Христа» или «Espolio» — одно из самых знаменитых произведений Эль Греко. Обратившись к редкому, как для западной, так и для восточной традиции сюжету снятия воинами одежды со Спасителя перед преданием его на распятие, мастер пишет произведение поразительной художественной и эмоциональной силы. В лице Иисуса мы вновь, как и на картине «Христос несущий крест», замечаем чувство возвышенного спокойствия: водоворот безобразных лиц, движение цепких рук, угрожающе возвышающиеся копья, — все это словно растворяется в духе абсолютной чистоты, исходящем от Спасителя. Изящные, даже несколько театральные жесты рук Иисуса, общая устремленность его тела к небу, тоже будто «текущему» вверх, создают дистанцию между ним и жестокой земной суетой, разворачивающейся вокруг. Однако фигура Христа на данной картине не полностью лишена человечности. Помимо ярко красного цвета хитона, символизирующего страдания, переживаемые Спасителем, на картине спрятана крошечная, но бесконечно трогательная, драматичная деталь — камешек, попавший под босую ногу Христа. Уколовшись, он слегка приподнимает палец левой ступни, и этот незначительный жест целиком переворачивает восприятие картины: за внешне невозмутимой божественной сущностью Иисуса оказывается человек, — человек из плоти и крови, которому вот-вот предстоит испытать боль в сто крат сильнее укола камешка.

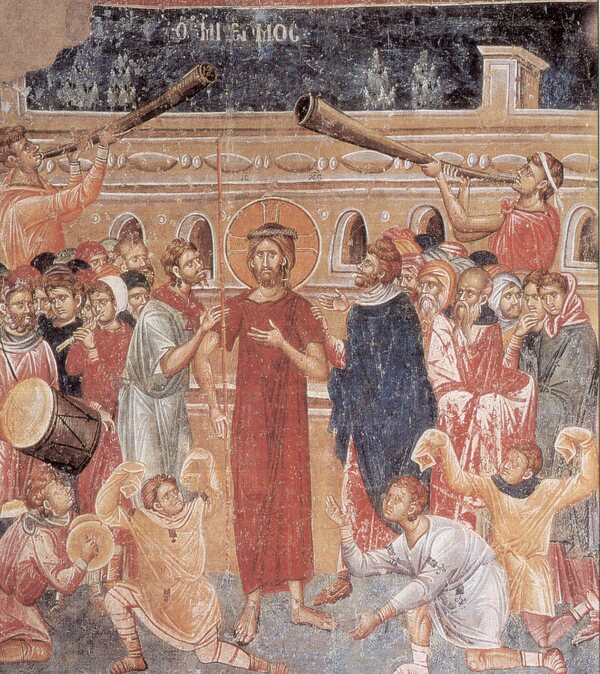

Тициан «Коронование терновым венцом», 1542, Лувр, Париж Византийский мастер из Македонии «Поругание Христа», ок. 1317, церковь Святого Георгия, Южная Македония

Физическое мучение, на которое лишь тонко намекает Эль Греко, в полной мере раскрывает Тициан на картине «Коронование терновым венцом», написанной на хронологически близкий к «Совлечению…» сюжет: инстинктивно вырывающееся из рук воинов тело Иисуса искажено болью, лицо его сияет от слез, крови и пота. А поза Эль-Грековского Мессии зеркально повторяет царственное положение фигуры Спасителя на византийской фреске «Поругание Христа»: прямое статичное тело, одна рука прижата к телу, другая — отведена в сторону.

Страстная пятница. Распятие

И в восточной, и в западной традициях в сцене распятия было принято изображать Христа умершим, однако обоснования этого обычая значительно разнятся. Ученый византийский монах Михаил Пселл в трактате, посвященном некоторой иконе Распятия, призывает использовать силу искусства для формирования полного понимания крестной жертвы посредством изображения Иисуса в момент перехода из одного состояния в другое, то есть в мгновение, когда душа исходит из тела, а человеческое уступает божественному. Это вдумчивое, богословское объяснение не имеет ничего общего с сугубо эмоциональными аргументами, приводимыми братом ордена францисканцев Ильей Кортонским. Наставляя художника, которому было поручено изготовление надалтарного распятия, Илья велит изобразить Христа умершим, чтобы каждый, кто увидит образ, испытал глубочайшее сочувствие.

неизвестный византийский мастер «Распятие», ок.1350, Византийский и христианский музей, Афины, Греция

Так, на «Распятии» византийского мастера 14 века тело умершего Иисуса, искаженное S-образной дугой, кажется обессиленным, но не мертвым. Христос словно стоит на деревянной подпорке, и из-за этого его плоть не вытягивается так болезненно страшно, как это часто изображают западные живописцы. Спаситель словно заснул, аккуратно склонив голову набок, не потеряв при этом прежнего царственного величия. Само событие Распятия становится в этом случае скорее пассивным обрамлением, фоном, на котором иконописец пишет сакральный образ.

Тинторетто «Распятие», 1560, Санта-Мария-дель-Росарио (Джезуати), Венеция

Иисус Тинторетто, напротив, изображен чрезвычайно телесным: не только кожа, — будто все его мышцы и даже кости растянуты в стороны. Фигура Христа реалистична: анатомическая подробность, тщательная работа со светотенью, внимание к аккуратным, но правдоподобным ранам «овеществляют» Спасителя.

Эль Греко «Распятие», 1597-1600, Музей Прадо, Мадрид

Композиционно «Распятие» Эль Греко повторяет работу Тинторетто: рельефное тело с поникшей вниз головой «повисает» на кресте прямой линией. Однако, если Иисус Тинторетто, изображенный на сияющем светлом фоне, обладает определенной массой и объемом, серовато-голубая кожа Христа Эль Греко, растворяющаяся в тьме закручивающегося «адской» спиралью фона, делает его похожим на призрачное видение, оболочку, уже покинутую священным духом.

Страстная пятница. Пьетá

Эль Греко «Пьета», 1587-1597, Коллекция Ставроса Ниархоса, Париж

На картине «Пьета» фигура Иисуса, вновь написанная в голубых тонах, наделяется еще большим количеством анатомических подробностей: мы видим акцентные складки на коже, ребра, мышцы.

Микеланджело «Пьета», 1498-1499, Музеи Ватикана, Ватикан Крито-венецианская школа (Андреас Павиас? Николас Цафурис?) «Пьета», 1480-1500, Парижские Музеи. Малый Дворец, Париж

Придавая Христу телесности, Эль Греко следует общей иконографической традиции: и восточные, и западные мастера, изображая данную сцену, стараются наглядно продемонстрировать изможденность мертвой плоти, теперь однозначно указать на то, что крестная жертва уже была принесена. И в то же время, сравнивая картину со скульптурой Микеланджело и с иконой крито-венецианской школы, мы снова замечаем неповторимую «призрачность» Эль-Грековского Христа. Те «заземляющие» анатомические детали, которые у других мастеров становятся ключевыми в контексте осмысления гибели Спасителя, у Эль Греко отходят на второй план, подавляемые пластической выразительностью искаженной формы. На произведении, композиционно вторящем шедевру Микеланджело, акценты расставлены иначе: Иисус мертв, мы видим его бездыханное тело, стекающее по рукам Богоматери, и все же в нем не ощущается материальной тяжести Спасителя мраморной «Пьеты» или холодной окостенелости крито-венецианского Христа, — это не столько лишенная жизни плоть, сколько неосязаемая сущность божественного духа.

Святая троица

Эль Греко «Святая троица», 1577, Музей Прадо, Мадрид Альбрехт Дюрер «Святая Троица», 1511, Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Изображая «Святую троицу», Эль Греко, вероятно, как и другие маньеристы его поколения, вдохновляется одноименной гравюрой Альбрехта Дюрера, — произведения построены по одному принципу: в центре композиций — тело мертвого Христа, лежащее на руках у скорбящего Отца, над ними — белая голубка, воплощающая Святой дух, вокруг — ангелы, утопающие в плотных облаках. Однако на картине Эль Греко Троица безусловно предстает более осязаемой, очеловеченной, и дело не только в возможностях живописи, не доступных технике гравюры. Оба мастера уделяют внимание телесности Христа, прописывая складки его кожи, раны, мышцы и выступающие кости, однако у Эль Греко Троица перестает быть источником света. Лучи света, на гравюре Дюрера исходящие от Отца и Святого Духа, на картине Эль Греко берут начало за пределами полотна. Троица, изначально написанная предельно «материальной», переставая быть «светоносной», «низводится до человеческой уязвимости» [6].

Неизвестный греческий мастер диптих «Богоматерь и Христос», 1381, Монастырь Преображения Неизвестный мастер из Константинополя «Икона Новозаветной Троицы», 1450, Художественный музей Кливленда, Огайо

Однако в традиционной иконографии изображение новозаветной Троицы выглядело совершенно иначе. На иконе, написанной мастером из Константинополя, например, Отец и Сын царственно восседают рядом друг с другом, между ними будто зависла в воздухе голубка — Святой Дух. Канон «западной» новозаветной троицы берет начало от другого образа, «образа благочестивого созерцания», — «Муж скорбей». Самый распространенный вид изображений данного типа — демонстрация тела мертвого Христа — постепенно «оброс» другими персонажами, трансформировавшись в знакомую нам по произведениям Эль Греко, Дюрера и многих других (в большей степени северных) живописцев эпохи Возрождения композицию.

Так, лик Иисуса в «Святой троице» Эль Греко сопоставим с образом Спасителя на диптихе из Монастыря Преображения Господня в Метеорах «Богоматерь и Христос». На обоих произведениях Иисус не кажется умершим, на его бездыханность указывают лишь безвольно склоненная голова и закрытые веки. Однако, если на иконе Христос выглядит живым за счет будто продолжающегося страдания, выраженного на его искаженном болью лице, то на картине Эль Греко Спаситель предстает безмятежно уснувшим. У Иисуса из Метеор напряженно сведены брови, нахмурен лоб, опущены губы. Лицо Христа Эль Греко же не омрачено никаким переживанием, он спокойно спит или находится в глубоком обмороке, но никак не умер. Это художественное отрицание смерти и непоколебимая вера в предстоящее Воскресение, конечно, возносят Иисуса над мирскими категориями существования, помещая его в переходное состояние, человеку недоступное.

Воскресение

Эль Греко «Воскресение», 1597-1600, Музей Прадо, Мадрид

На картине «Воскресение» наиболее ярко проявляется уникальная художественная манера мастера. Зрелая живопись Эль Греко насыщена «инородными» формами, причудливыми цветами и загадочно-экспрессивными фигурами, через которые неискушенному зрителю (особенно зрителю 16 века) приходится пробираться через пелену естественного ошеломления и первоначального отторжения. Но на фоне этих препятствий образ Христа оказывается особенно ценен. Именно на фоне этой «странности, смешанности, нагроможденности и нелепости», сводящей всех второстепенных персонажей к геометричной условности, словно сливающей их в невнятный сгусток текстуры и цвета, Спаситель выделяется как настоящее таинственное видение, в неземной природе которого у смотрящего не остается сомнений [6].

художник греческого происхождения, «Воскресение Христа», ок. 1350-1375 (средневековье, Византия и Ранняя Русь), темпера по дереву с позолотой, Художественный музей Уолтерса, Балтимор

Та же дистанция между Иисусом и свидетелями воскресения ощущается на византийской иконе греческого художника. Здесь такого рода противопоставление создается главным образом за счет нескольких слоев свечения: Иисус словно сияет сам (его одежды испещрены золотыми линиями), сияет его нимб и сияет мандорла. Эта многосоставная структура определяет однозначную божественность Христа, выделяет его среди затемненной толпы других героев.

Тинторетто «Воскресение Христа», 1565, церковь Сан-Кассиано, Венеция

На работах ренессансных «реалистов» этот эффект теряется: Иисус словно сливается с повсеместной, отточенной «правдивостью», оказываясь не столько «сакральным явлением», сколько фигурой, вызывающей почтение и трепет, не выходящие, однако, за рамки ощущений обыденности. Подобное впечатление производит и «Воскресение» Тинторетто: Христос на данном произведении безусловно окружен ореолом величия, однако анатомичность прорисовки словно притягивает его к земле, ставит в одну линию со столь же «рационально» написанным стражником. Свойственное Тинторетто внимание к светотени тоже прибавляет Иисусу материальности, и Спаситель оказывается так безупречно вписан в законы реального, физического мира, что нам становится сложно осмыслить процесс воскресения как божественное чудо.

Лик Христа

Спас Вседержитель — центральный образ в православной иконографии Христа, «представляющий Его как Всемогущего, Всевластного Царя» [4]. Спаситель изображается по пояс, в его левой руке — свиток или Евангелие, а правая сложена в благословляющем жесте.

«Христос Пантократор из Синайского монастыря», сер. VI в., Монастырь Святой Екатерины, Египет

Самым ранним из дошедших до нас памятников данного типа является византийская икона Христа Пантократора из Синайского монастыря. Ключевая особенность произведения, ставшая предметом искусствоведческих споров, — выраженная асимметрия лика Иисуса. Лицо Спасителя словно делится на «светлую» и «темную» стороны: в то время как правая часть с ее широко раскрытым глазом и мягкой дугой брови кажется умиротворенной и милостивой, левая затемнена и выглядит суровой, во взгляде, сокрытом под устало опущенным веком, ощущается непреклонная строгость, резкий изгиб брови придает половине вид напряженной задумчивости. Одной из самых жизнеспособных теорий о замысле, стоящем за подобным художественным решением, является версия о стремлении иконописца продемонстрировать двойственную природу Христа. В рамках этой концепции правая («милосердная») часть лица рассматривается как божественная, а левая олицетворяет человеческую сторону Иисуса, именно поэтому черты ее омрачены эмоцией физического страдания.

Эль Греко «Христос спаситель», 1608-1614, Музей Прадо, Мадрид

Эта амбивалентность, на мой взгляд, отражена и на картине Эль Греко. Произведение «Христос спаситель» относится к типу изображения «Salvator Mundi» («Спаситель Мира»), сформировавшемуся на западе в эпоху Ренессанса в результате длинной цепочки преобразований, в начале которой стоит православный образ Вседержителя. Хоть и не так заметно, как на Синайской иконе, взгляд Иисуса Эль Греко, однако, тоже несколько рассеян: правый глаз смотрит вдаль, а левый прямо на зрителя. Это легкое косоглазие создает ощущение, будто Христос находится одновременно на земле, даже очень близко — по ту сторон холоста, и все же какая-то часть его всегда не здесь и зрит за пределы нашего мира.

Тициан «Христос-Вседержитель», ок. 1570, Эрмитаж, Санкт-Петербург

Этой таинственности лишен «Христос–Вседержитель» Тициана, величественно сияющий на темном фоне. Иисус Эль Греко по сравнению с царственным, статным Спасителем Тициана предстает воплощением тихой покорности, скромной любви. Однако в этом различии скрывается сходство: оба они являются не просто сакральными образами, застывшими идолами, а полноценными личностями, наделенными индивидуальными чертами, характером и эмоциями, отображающими личное отношение живописцев к фигуре Иисуса Христа.

Вывод

Безусловно, на вопросы, касающиеся авторского замысла, а уж тем более религиозных взглядов художника 16 века, нет и не может быть однозначных ответов. Однако, я думаю, данный анализ, с одной стороны не предложивший нам конкретной разгадки, с другой, наглядно продемонстрировал склонность Эль Греко к обожествлению, возвышению образа Христа. Тот «земной», «очеловечивающий» элемент, который изначально заводит нас на территорию сомнений, служит цели создания условий необходимых для пробуждения в зрителе сочувствия к религиозным сюжетам, напоминает о второй немаловажной природе Спасителя, но, кажется, не определяет ключевой замысел художника, занимает второстепенную позицию в его личной системе ценностей. На первый план все же выходит Иисус–Бог, Вседержитель: замечая его человеческую уязвимость, мы, тем не менее, не можем не испытывать трепет перед Христом Эль Греко, сакральным видением, не похожим ни на что другое в истории новозаветной иконографии. Так, играя по правилам западных живописцев, Эль Греко противопоставляет себя им, впитывая профессиональный опыт итальянских коллег, пользуется их инструментами, преследуя, однако, совсем иную цель — показать Иисуса во всем величии византийской духовности, утраченном в процессе развития ренессансного религиозного искусства.

Ware T. The Orthodox Church: An Introduction to Eastern Christianity. London: Penguin Books, 2015.

Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Том IV. М. Искусство. 1970

Евангелие от Иоанна // Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://azbyka.ru/biblia/ (дата обращения: 05.10.25)

Икона Спасителя «Господь Вседержитель» (Пантократор) // Азбука веры. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://azbyka.ru/days/ikona-savior-spas-vsederzhitel-pantokrator (дата обращения: 05.11.25)

Каптерева Т. П. Искусство Испании: Средние века. Эпоха Возрождения. –– М.: Изобразительное искусство, 1989. –– 388 с., ил.

Сапронов П. А. Мир видимого и невидимого в живописи Эль Греко // Начало. 2010. № 22. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://teolog.info/nachalo/mir-vidimogo-i-nevidimogo-v-zhivopisi-ye/ (дата обращения: 05.10.25)

Шелер М. О ВОСТОЧНОМ И ЗАПАДНОМ ХРИСТИАНСТВЕ // Философия. Журнал высшей школы экономики. 2021. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-vostochnom-i-zapadnom-hristianstve (дата обращения: 05.10.2025)