Эфемерное искусство

Концепция

На протяжении веков художники скульпторы и архитекторы создавали произведения, рассчитанные на долговечность. Работы из мрамора, масляная живопись, фрески, мозаики — всё было расчитано на сохранность в течение веков. Эллинистический шедевр Ника Самофракийская или фреска Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари», задуманная как самое большое его произведение, но утраченная из-за технологических экспериментов, — всё это примеры «борьбы со временем». В XX веке ситуация изменилась. Некоторые мастера стали сознательно выбирать недолговечные материалы и уничтожать свои же произведения. Лэнд-арт, перформансы и другие эфемерные виды искусства стали распространённой практикой. Процесс разрушения перестал рассматриваться как недостаток и стал частью идеи автора. Если раньше потеря произведения считалась недостатком, то теперь она стала частью художественного замысла. Преходящий характер работы превратился в её концептуальную основу, что отражает изменение представления о роли искусства и его взаимодействии со временем.

Ника Самофракийская (ок. 190 до н. э.)

Мой интерес к теме эфемерности в искусстве возник из личного наблюдения: посещая музеи и читая книги по истории искусства, я заметила, как художники всё чаще стали экспериментировать, использовать скоропортящиеся материалы и не бояться утраты собственных произведений.

Питер Пауль Рубенс. Копия (1603) фрески Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари» (1503-1506)

Основу исследования составили работы, разделённые на четыре тематических блока, каждый из которых написан в хронологическом порядке:

1. Эфемерность: эксперименты с формой и материалами Курт Швиттерс, «Мерцбау» (1923-37) Наум Габо, «Конструкция в пространстве: два конуса» (1936-68) Ева Гессе, 'Sans III' (1969) Аня Галлаччио, 'Intensities and Surfaces' (1996)

2. Эфемерность: диалог с окружающей средой Энди Голдсуорти, «Дождевая тень» (1984, 2024) Мотои Ямамото. Соляные инсталляции (1998-2000е)

3. Эфемерность: критика современного общества Густав Мецгер. Первая публичная демонстрация саморазрушающегося искусства (1960) Жан Тэнгли, «Оммаж Нью-Йорку» (1960) Зои Леонард, «Странный фрукт» (1992-97) Аня Галлачио, «Сохранить „красоту“» (1991–2003) Мона Хатум, «Карта» (1998) Олафур Элиассон, «Ледяные часы» (2014) Бэнкси, «Девочка с воздушным шаром» (2018)

4. Эфемерность: прощальный жест Джон Балдессари, «Проект „Кремация“» (1970) Майкл Лэнди, 'Break Down' (2001) и 'Art Bin' (2010)

Для анализа работ я больше всего обращалась к книге 'Lost Art' от галереи Тейт, также мною были использованы другие текстовые источники и онлайн-ресурсы, содержащие информацию об архивных произведениях художников и скульпторов.

Ключевой вопрос исследования: почему современные художники сознательно отказываются от традиционных материалов, выбирая разрушение как форму высказывания — и что это говорит о нашей эпохе? Гипотеза: эфемерность в современном искусстве трансформировалась в осознанный художественный язык, отражающий новые формы диалога со временем, природой и обществом.

1. Эфемерность: эксперименты с формой и материалами

Курт Швиттерс, «Мерцбау», фото: Вильгельм Редеманн (1933)

Курт Швиттерс — немецкий художник-авангардист, работавший в таких направлениях как дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм. «Мерцбау» (1923–1937) — одно из его ключевых произведений. Инсталляция представляла собой постоянно трансформирующееся пространство из найденных объектов, обрывков бумаги и бытового мусора, превращённых в сложную абстрактную композицию. Работа была уничтожена во время Второй мировой войны, но её реконструкция находится в Музее Шпренгеля.

«Есть что-то уникально притягательное в произведениях искусства, которые существуют лишь недолго, прежде чем исчезнуть навсегда. Эти временные произведения заставляют нас присутствовать — по-настоящему видеть и переживать их в данный момент — потому что вскоре они будут существовать только в памяти и документации.

В отличие от постоянных инсталляций, эфемерные работы отражают саму жизнь: Мимолетные. Неповторимые. Драгоценные…» (фотограф Ноа Калина).

Наум Габо — художник и скульптор, один из представителей конструктивизма и кинетического искусства. В своих работах он использовал инновационные для XX века материалы, однако не всегда его эксперименты были удачными.

«В 1960 году реставраторы в Музее искусств Филадельфии заметили капли конденсата на „Конструкции в пространстве: два конуса“ — первые признаки того, что скульптура начала разрушаться. В некоторых частях появились трещины, а пластиковое основание и центральный элемент были сломаны. Была проведена реставрация, но произведение продолжало разрушаться… Художник посчитал, что ремонт невозможен, и, отказавшись тогда признать, что проблема может быть в самом материале, обвинил в ухудшении музейные условия хранения. Габо вернул скульптуру в музей, но только после того, как создал шаблоны различных элементов. Затем он использовал их для изготовления копии. В 1977 году он представил её галерее Тейт в Лондоне».

Наум Габо, «Конструкция в пространстве: два конуса» (реплика 1968), фото: Тейт

Все виды пластика со временем разлагаются, но делают они это с разной скоростью в зависимости от состава и факторов окружающей среды.

«Признаки ухудшения скульптуры из Тейт были впервые замечены в 1980 году: работа источала сильный запах уксуса, и вскоре на её поверхности появились капли влаги, похожие на пот. К 1982 году большая часть клея, скреплявшего части пластика вместе, разрушилась под давлением деформирующихся частей. Пять лет спустя основание было деформировано, и два угла были сломаны. Чёрное основание скульптуры было расколото и деформировано. Секции начали разделяться на составляющие слои. Исследования показали, что ухудшение версии Тейта „Конструкция в пространстве: два конуса“ было вызвано изъяном в материалах, а условия хранения стали дополнительным катализатором.

Реставраторы Тейт заказали голографию работы в 1987 году. Оригинальное произведение и её копия представляют собой сломанные осколки и искаженные фрагменты, и с согласия наследников художника они теперь классифицируются как не подлежащие экспонированию».

Ещё одним материалом, с которым экспериментировали современные художники, был латекс. К примеру, его часто использовала Ева Гессе в своём творчестве.

В январе 1969 года была завершена её работа 'Sans III' — цепочка из 49 связанных латексных коробок, свисавших вертикально до пола. Французское слово sans («без») можно понимать двояко: как указание на пустоту внутри объектов или на их роль внешней оболочки («резинового скелета»). Изначально американская художница и скульптор-абстракционист создавала латексные слепки, но затем стала экспериментировать с цветом и прозрачностью материала, добавляя пигменты и наполнители. Не имея образования скульптора, она использовала латекс подобно краске, нанося его слоями на гипсовые формы. Каждый слой требовал не меньше 30 минут для высыхания, поэтому изготовление всех 49 элементов 'Sans III' оказалось трудоёмким процессом.

Ева Гессе, «Sans III» (копия)

«Натуральный эластичный материал, получаемый из деревьев, подвержен непрерывной, но непредсказуемой деградации. Изменения могут быть вызваны температурой, светом, кислородом или озоном, физическим напряжением и контактом с металлами, но ход и скорость деградации изменчивы. В зависимости от того, разрываются ли молекулярные связи, составляющие полимерные цепи, или соединяются вместе, испорченный латекс может стать порошкообразным, хрупким, смолистым, липким или даже жидким. Однако Гессе чувствовала, что ее непосредственная потребность в использовании материала важнее, чем опасения по поводу того, как скульптуры изменятся с годами. Она работала в период, когда идея произведения искусства как драгоценного и постоянного объекта оспаривалась многими современниками, и хотя ей хотелось, чтобы скульптуры сохранялись, у неё также не было возражений против их разрушения со временем». Незадолго до своей смерти от опухоли мозга она сказала:

«Жизнь не вечна; искусство не вечно. Это не имеет значения».

После 1997 года было обнаружено, что цепь порвалась, а коробки смялись. «Потемневшая и хрупкая, работа не подлежала ремонту (она не только изменилась внешне, но и не могла больше выдерживать собственный вес, когда висела на стене)».

⠀

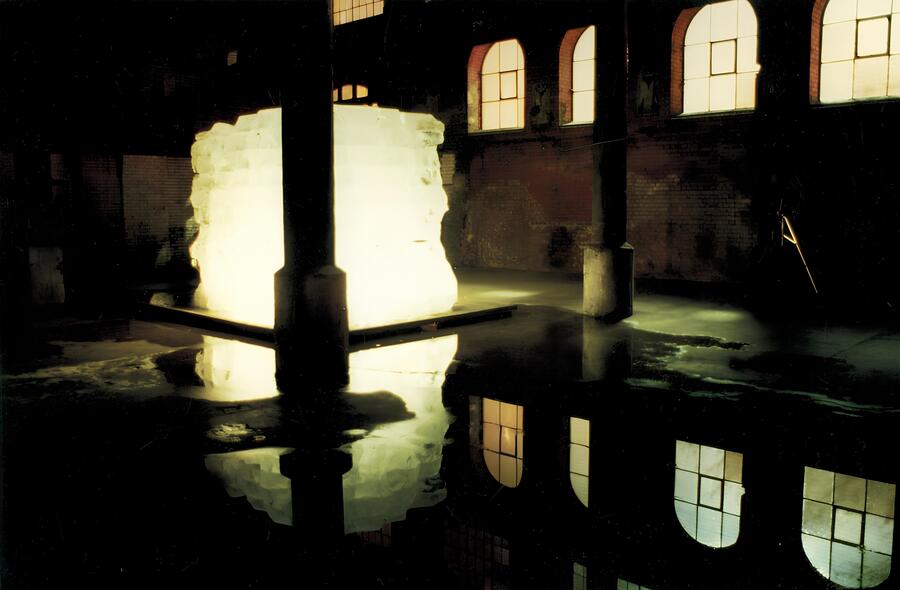

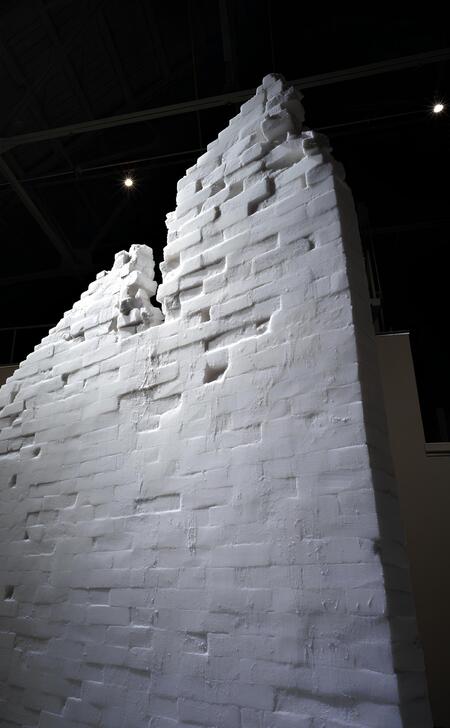

С эфемерностью работает и Аня Галлачио — британская художница шотландского происхождения. Для работ она часто использует органические материалы (например: лёд, розы, яблоки) и даёт им разлагаться естественным образом.

Аня Галлаччио, «Intensities and Surfaces» (1996)

«После более чем десятилетия создания инсталляций Галлаччио практически нечего предъявить. Её многочисленные инсталляции и мимолетные скульптуры оказались не в коллекциях музеев и ценителей искусства, а в мусорном ведре. Осталось лишь несколько следов и снимков как доказательство того, что она вообще что-то создала, и они недостаточны в качестве доказательств. Так что, в конце концов, её работа живёт только в своеобразном музее наших воспоминаний» (куратор Ральф Ругофф).

2. Эфемерность: диалог с окружающей средой

Лэнд-арт — направление в современном искусстве, в котором художники работают с природными материалами и ландшафтом, создавая произведения, часто существующие лишь временно, подчиняясь естественным циклам природы. Такой процесс творчества можно назвать диалогом между человеком и окружающей средой.

Энди Голдсуорти — один из представителей лэнд-арта. В своих произведениях он передаёт хрупкость и изменчивость планеты. «Дождевая тень карьера Колбрук» — это мимолётный отпечаток человеческого присутствия в природном ландшафте. Художник расположился на дне заброшенного карьера во время дождя, позволив каплям омывать его тело, но не землю под ним — так появился сухой силуэт, постепенно исчезающий по мере намокания земли. Работа, существующая лишь на фотографиях, заставляет задуматься о том, что значит оставить свой след, которому суждено исчезнуть.

Энди Голдсуорти, «Дождевая тень карьера Колбрук» (2024)

Соль, ещё один природный материал, использует японский художник Мотои Ямамото для создания инсталляций и в последний день каждой выставки, при помощи зрителей, разрушает свои работы и возвращает материал в море.

Мотои Ямамото, инсталляция «Utsusemi» (2006) и «Коридор воспоминаний» (1998)

«Я продолжаю творить, чтобы не потерять воспоминания о своей семье. В 1994 году моя 24-летняя сестра умерла от опухоли мозга, а моя жена, которая была рядом со мной 25 лет, умерла от рака груди в 2016 году. Чувствуешь шок и боль, когда что-то важное, что должно существовать, исчезает у тебя на глазах. Не важно, насколько сильно ты хочешь воссоединиться — это реальность, которая никогда не изменится. Многие из моих работ представляют собой инсталляции огромных узоров, нарисованных солью. Сидя на полу и проводя долгие часы за рисованием, возможно, я пытаюсь сохранить воспоминания, которые со временем тускнеют. Я создаю работы, чтобы защититься от забвения, ищу убедительную форму принятия, чтобы смириться с расставанием» (Мотои Ямамото).

Мотои Ямамото, процесс работы, фото: Макото Моримура / Мотои Ямамото, «Лабиринт» (2012), фото: Yatzer

3. Эфемерность: критика современного общества

Густав Мецгер (1926–2017) — британский художник польско-еврейского происхождения, разработавший концепцию «саморазрушающегося искусства», ставшую одним из художественных манифестов XX века. Его идеи сформировались под влиянием личного опыта (бегство от нацизма) и протеста против ядерной угрозы Холодной войны.

«Первая публичная демонстрация „саморазрушающего искусства“ Густава Метцгера состоялась в галерее Темпл в Лондоне 22 июня 1960 года. В начале представления художник был невидим для своей аудитории, отделённый от неё большой стеклянной панелью, на которой был натянут лист белого нейлона. Затем, используя модифицированную кисть, Метцгер нанес на ткань раствор соляной кислоты. Когда нейлон вступил в контакт с кислотой, он немедленно растворился, создав на стекле закрученное клееподобное покрытие, через которое художник медленно становился видимым для зрителей».

Густав Мецгер репетирует публичную демонстрацию «саморазрушающегося искусства» с использованием кислоты на нейлоне, фото: The Independence

«Саморазрушающееся искусство было политическим, но также несло антикапиталистические и антипотребительские послания. Оно обращалось к нездоровому увлечению общества разрушением и негативному влиянию машин на наше существование».

Жан Тэнгли, «Оммаж Нью-Йорку» (1960), фото: МоМА

«Это была бесполезная машина, ясная в своей конструкции, полная иронии и критики одновременно. В шатком равновесии сооружения прослеживалась вся эксцентричность её сборки. Треск, шум, выхлопы дыма были явной пародией на серийное производство с его рациональной организацией и продуктивностью. Машина, собранная из деталей и отходов, напоминала о неизбежном устаревании модных товаров и воспринималась как образ общества потребления, вывернутый наизнанку» (Джорджина Бертолина).

«Оммаж Нью-Йорку» — это работа Жана Тэнгли, созданная в 1960 и представленная публике в Музее Современного Искусства в Нью-Йорке. Представление длилось 27 минут для 250 приглашённых гостей. В конце, когда машина начала загораться и ломаться, её часть врезалась в оператора NBC. Тогда пожарный облил машину водой, что привело к резкому прекращению «шоу».

«…Меня в первую очередь увлекала не идея машины, совершающей самоубийство; это была свобода, которая принадлежала её эфемерному аспекту — эфемерному, как жизнь. Это было противоположностью соборов, небоскребов, музеев и окаменения в фиксированном произведении искусства» (Жан Тэнгли).

Жан Тэнгли (1960), фото: МоМА

Развивая тему самоуничтожения, но переходя от механического к органическому, упомянутая ранее художница Аня Галлаччио в одной из своих работ использовала 2000 цветов под названием ‘beauty’ (гибрид герберы и маргаритки). Стекло, покрывающее растения, на самом деле не замедляет, а ускоряет процесс увядания, создавая парниковый эффект. Название работы становится ироничным комментарием — вместо «Сохранения „красоты“» зритель наблюдает процесс разложения и визуально, и через запах. Инсталляцией Галлаччио критикует массовую продажу цветов как «одноразового товара», подчеркивая их мимолетную ценность в современном обществе.

Аня Галлачио, «Сохранить „красоту“» (1991–2003), фото: Тейт

Американская художница Зои Леонард развила тему, используя буквальные остатки органики — сшитые вручную фруктовые шкурки.

«Инсталляция состоит из пустых шкурок, которые художница сшила и раскинула по полу галереи. Работа была создана в Нью-Йорке в первые дни глобального кризиса со СПИДом, до того, как появились какие-либо методы лечения…»

Зои Леонард, «Странный фрукт» (1992-97), фотограф: Рон Амштутц

Зои Леонард использовала ручной шов в качестве акта траура. Её работа напоминает натюрморты «memento mori», в которых гниющие фрукты и увядающие цветы символизируют бренность существования.

Образцы сшитых фруктов Зои Леонард, фотография Нины Куабек

Мона Хатум же масштабировала концепцию уязвимости до уровня народов и государств.

«Большая карта мира выложена на полу из множества стеклянных шариков. Изысканный образ — результат кропотливого труда — вместе с тем воплощает идею хрупкости. Границы изменяют свою форму в результате малейшего перемещения шарика, что вызывает ассоциации с политической нестабильностью современного мира…»

Мона Хатум, «Карта» (1998)

Современные художники обращались к эфемерности для поднятия не только политических, но и экологических проблем. К примеру, Олафур Элиассон создал инсталляцию «Ледяные часы» из двенадцати гренландских ледяных глыб. Блоки были размещены в Копенгагене, Париже и Лондоне.

Зрители могли взаимодействовать с произведением тактильно (возможность прикоснуться к арктическому льду), визуально (контраст льда с городским пейзажем), с помощью звуков (таяние льда) и температуры (холод от глыб).

Фото: Йорген Хемниц (2014)

«Когда люди читают новости о глобальном потеплении, для них это всё очень абстрактно, поэтому нет полного осознания проблемы. Льду от 50 до 100 тысяч лет. Только подумайте: Библии две тысячи лет, Французская революция вообще случилась словно вчера, а здесь вы видите 50 тысяч лет, которые тают за неделю. В Гренландии каждую секунду тает 10 тысяч глыб, как эти» (Олафур Элиассон).

Олафур Элиассон, «Ледяные часы», Лондон (2018) фото: Джастин Сатклифф

Экологические, социальные и политические проблемы остро и иронично поднимает Бэнкси — один из самых влиятельных современных авторов. Его граффити часто становятся жертвами городских служб, однако в 2018 году художник намеренно уничтожил собственную работу.

«Девочка с воздушным шаром» была частично порезана встроенным в раму шредером сразу после продажи на аукционе Сотбис за 1,4 миллиона долларов. Этот неожиданный для зрителей акт самоуничтожения, тщательно спланированный Бэнкси, превратил продажу в художественный перформанс. Так «Девочка с воздушным шаром» стала известна как «Любовь в мусорной корзине» — новое название подчеркивает ироничный взгляд художника на современный арт-рынок, в котором акт вандализма может увеличить ценность произведения. Работа позже была перепродана за рекордные 25,4 миллиона долларов, доказав правоту Бэнкси о превращении искусства в товар.

Эфемерность: прощальный жест

«Художники нередко вырезают отдельные работы, а иногда и целые этапы своего творчества. Они могут скрывать произведения или избавляться от них; они также могут отказать в разрешении на воспроизведение их фотографий. Но американский художник-концептуалист Джон Балдессари пошёл ещё дальше и извлёк нечто позитивное из решения избавиться от целого этапа своей карьеры. Летом 1970 года все картины, датируемые с 1953 по 1966 года — с момента окончания им художественной школы до того, как он начал работать как художник-концептуалист, — были сожжены в крематории в Сан-Диего. Он сделал процесс публичным и частью своего нового творчества, назвав его сначала „Часть кремации“, а затем более обобщающим термином „Проект „Кремация“».

Джон Балдессари испёк из праха печенья, поместил их в банку и назвал «Corpus Wafers». Затем дополнил работу табличками с датами «рождения» и «смерти» уничтоженных произведений, а также поделился рецептом приготовления печенья.

Печенье «Corpus Wafers», фото: Elephant.art Magazine / Процесс кремации (1970), фото: Дэвид Винг

В 2001 году британский художник Майкл Лэнди вместе с командой уничтожил практически все свои материальные вещи в рамках проекта «Break Down». Этот перформанс стал одним из самых масштабных высказываний о потребительской культуре в современном мире, исследуя одержимость людей материальными объектами.

Майкл Лэнди, ‘Break Down’ (2001), фото: Art Breath

Дублёнка, принадлежавшая отцу Майкла Лэнди, стала последним уничтоженным предметом.

«Я думаю, дубленка была там на конвейерной ленте с первого дня, и она просто продолжала кружиться. Несколько вещей, к которым я был более привязан, я уничтожил последними… Дублёнку моя мама купила для моего папы, но потом он попал в аварию на шахте и больше не смог её носить, поэтому вещь хранили в шкафу. За эти две недели пальто стало моим отцом в некотором роде. Папа всё ещё жив, но каким-то образом оно стало им. Это был последний предмет, который мы уничтожили из всех 7227» (Майкл Лэнди).

Примерно через десять лет Лэнди снова обратился к теме уничтожения вещей и назвал свой проект ‘Art Bin’. В начале 2010 года он разместил большой контейнер в Галерее Южного Лондона. В течение шести недель посетители могли подняться на платформу и выбросить туда произведения искусства, которые они считали неудачными. Многие работы разбились после падения.

Майкл Лэнди ‘Art Bin’ (2010), фото: studio international

Заключение

Всё более частое использование недолговечных материалов художниками, а также уничтожение собственных произведений — не всегда просто эксперименты. Это также способ взаимодействовать с природой и городской средой, выразить критику обществу или забыть о прошлом. Современное искусство не стремится «победить время», а учится вести с ним диалог, превращая разрушение и потерю в новый язык — хрупкий, но актуальный для эпохи.

Джорджина Бертолина. Течения в искусстве. От импрессионизма до наших дней. — М.: Омега, 2012. — 384 с.

Holzwarth Hans Werner. Modern Art. A History from Impressionism to Today. — Bibliotheca Universalis, 2020. — 680 с.

Jennifer Mundy. Lost Art: Missing Artworks of the Twentieth Century. — 1st edition. — Tate Publishing, 2014. — 288 с.

Archive of Destruction URL: https://archiveofdestruction.com/about/ (дата обращения: 01.05.2025).

Tate URL: https://www.tate.org.uk/ (дата обращения: 28.04.2025).