трансформации образа сфинкса в мировой культуре

ТЕМА: трансформации образа сфинкса в мировой культуре

Сфинкс — древнейший гибрид, чья природа соединяет человеческое и звериное, красоту и угрозу, знание и смерть. В античной культуре сфинкс выполнял функцию пограничного существа: стража, испытания, разрушительной загадки. Однако в европейском искусстве Нового времени этот образ претерпевает радикальную переоценку.

К XVI веку сфинкс перестаёт быть воплощением опасности и становится декоративным мотивом, который постепенно смягчается, очеловечивается, «милееет», превращаясь из мифического чудовища в элемент эстетизированного пространства — орнамента, мебели, садовой скульптуры, фарфора.

Эта метаморфоза не является простой сменой вкуса: она отражает глубокие культурные процессы — изменяющееся отношение Европы к античности, телесности, красоте, гибридности, фантазии и власти.

Изучение данного мотива особенно интересно в контексте визуального исследования, поскольку позволяет анализировать форму, композицию, цветовое решение, материалы, символику, а также сопоставлять художественные приёмы различных эпох: от древнеегипетских статуй до изящных барочных и неоклассических скульптур.

Принцип отбора материала для визуального исследования

В качестве материала исследования отбираются изображения живописи, скульптуры и графики, на которых представлен мотив сфинксов и гибридных существ, охватывающий временной промежуток от (приблизительно) XXVI века до н. э. до XVIII века н. э.

Критериями отбора являются:

Историческая репрезентативность — произведения должны демонстрировать характерные черты своей эпохи.

Эстетическая выразительность — визуальные примеры должны позволять проводить детальный анализ формы, композиции, декоративного и символического аспекта.

Разнообразие культурного контекста — включение образов из Египта, античной Греции, Ренессанса, барокко и неоклассики для выявления динамики трансформации мотивов.

Принцип рубрикации исследования

Исследование структурировано по историческим эпохам, что позволяет проследить эволюцию художественного мотива:

I. Древний Египет и античность — зарождение образа сфинкса как символа силы и защиты, появление первых гибридных существ.

II. Ренессанс — возрождение античных образцов, трансформация сфинкса в декоративное мифологическое существо, соединение гротеска и гармонии.

III. Барокко и Версаль — интеграция мотивов в ландшафтные ансамбли, смягчение устрашающего характера, появление «игривых» форм с амурами.

IV. Неоклассика — возвращение к классическим канонам, усиление симметрии и строгости формы, переход от мистического к эстетическому символу.

Такой принцип рубрикации обеспечивает логическую последовательность исследования: от источника и первоначальной символики к поздним декоративным и эстетическим трансформациям.

Новизна работы

Работа предлагает рассматривать сфинкса не как единый мифологический образ, а как динамический визуальный мотив, который трансформируется под влиянием эстетики эпохи.

Новизна — в фокусе на деградации угрозы: постепенном исчезновении смерти и загадки и росте декоративности, мягкости, сексуализированности и орнаментальности.

Такой подход показывает, что путь сфинкса — это путь от страха к удовольствию, от сакрального к светскому, от стража к украшению.

Ключевой вопрос исследования

Как изменялась художественная интерпретация мотивов гибридных существ (сфинксов) в европейской и ближневосточной традиции от древнего Египта до XVIII века, и как эти трансформации отражают изменения культурного восприятия «страха» и декоративной красоты?

Гипотеза

Эволюция сфинкса в европейском искусстве Нового времени отражает общий культурный процесс «одомашнивания» чудовищ: чем более светской и ориентированной на удовольствие становится художественная культура, тем более милым, игривым и декоративным становится гибридное существо, некогда воплощавшее страх и смерть

I. Древние истоки: египетский и греческий сфинкс

Египетский сфинкс

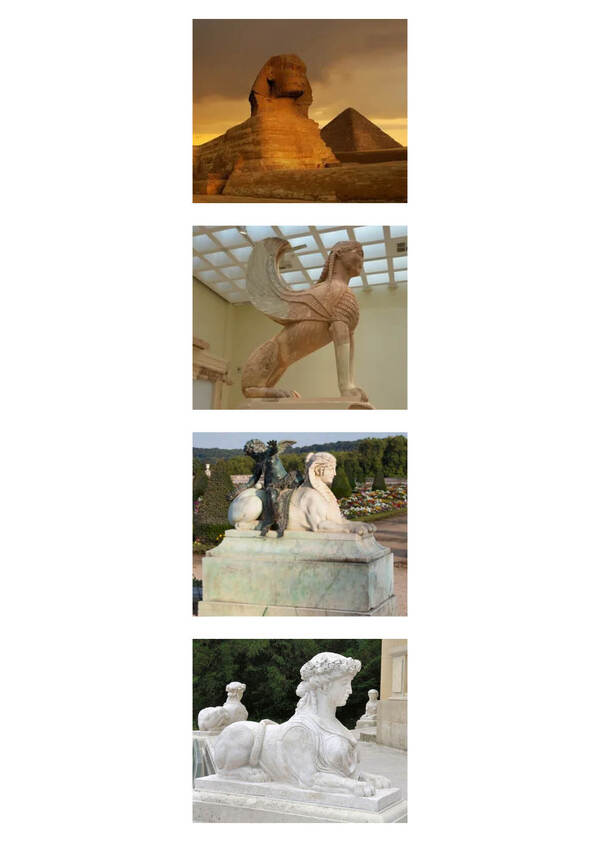

Сфинкс, как монументальное существо с телом льва и человеческой головой, имеет свои корни в древнем Египте. Он представляет идею единения силы (льва) и разума (человека), а также выступает хранителем священного пространства (некрополей, храмов). Такой образ это не страх сам по себе, а страх, подчинённый порядку, контролируемый.

Самая известная скульптура — Великий Сфинкс Гизы, выдолбленный прямо из известняковой породы плато Гизы в эпоху Древнего царства, предположительно во времена правления фараона Хафры (IV династия, примерно 2558–2532 гг. до н. э.)

Большой сфинкс в Гизе (Египет, 2559 год до н. э.)

Он был частью мемфисского некрополя, его окружали храмы и ритуальные структуры. Т. к. сфинкс вырезан из естественного известняка, что придаёт ему мощь «выросшего из земли» и одновременно — символическую близость к самой земле, к плато.

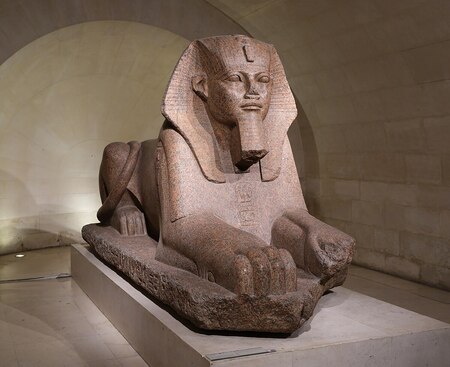

Еще одна древнейшая статуя сфинкса — Великий Сфинкс Таниса (созднный, возможно, ещё в XXVI веке до н. э., розовый гранит, Танис, Египет). Его голова украшена головным убором немес, часто связанным с фараонами, что, на мой взгляд, демонстрирует устойчивость образа сфинкса как королевского символа.

Греческий сфинкс

Греческий сфинкс уже не просто символ защиты и власти, а герой мифов, существо, задающее загадки. Именно через загадку он начинает играть другую роль: испытателя, мучителя, символ интеллектуального вызова.

Одним из центральных греческих мифов, связанных со сфинксом, является легенда об Эдипе: сфинкс нападает на Фивы, задаёт смертельную загадку прохожим, убивает тех, кто не может ответить, и терпит поражение от Эдипа.

Этот миф мы можем наблюдать на аттическом килике, созданном около 480–470 гг. до н. э. Композиция росписи построена по диагонали: герой сидит на камне, а чудовище — на колонне, возвышаясь над испытуемым. Сфинкс пристально смотрит на Эдипа, а тот расслаблен, положил ногу на ногу, подпёр рукой подбородок и всем видом выражает спокойствие и уверенность в себе.

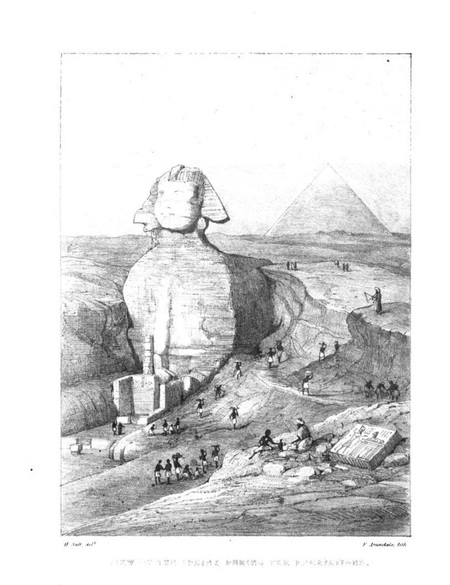

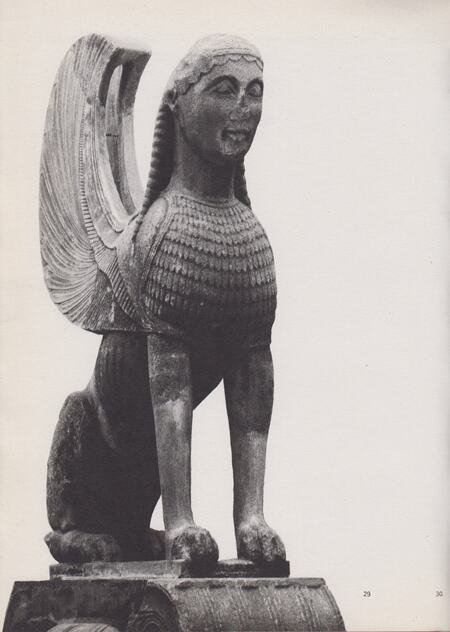

Наксосский сфинкс (ок. 560 г. до н. э., мрамор, Дельфы)

Наксосский сфинкс — монументальная фигура высотой около 2,32 м, установленная на высокой ионической колонне, подаренной святилищу Аполлона островом Наксос. В отличие от египетских сфинксов, связанных с царской властью, греческий сфинкс — женское существо-страж, гибрид с человеческой головой, львиным телом и крыльями. Сфинкс становится публичным символом статуса дарителя: Наксос получил за этот дар привилегию первообращения к Пифии. Скульптура подчёркивает греческое превращение чудовища в декоративно-ритуальный знак, который должен впечатлять, но не пугать.

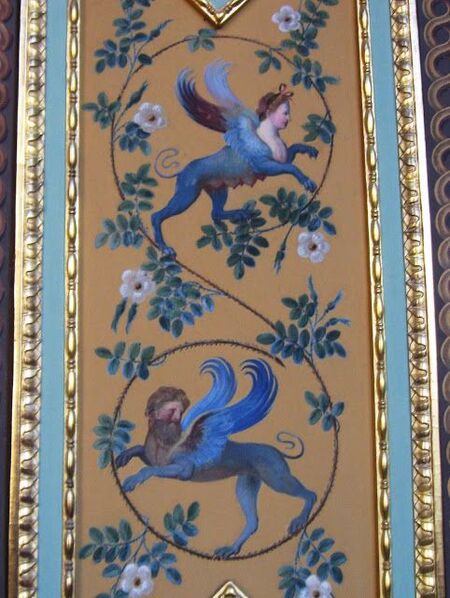

II. Ренессанс: сфинкс в гротесках Рафаэля и его окружения

В эпоху Высокого Возрождения художники активно восстанавливали живопись и орнамент, возвращаясь к античности, но делая это с экспериментом и фантазией.

Особенно важную роль сыграла Лоджия Рафаэля в Ватикане — галерея, спроектированная сначала Браманте, а после его смерти достроенная и расписанная Рафаэлем (и его учениками) в 1517–1519 гг.

В этих лоджиях, помимо сцен из Библии, пространство сводов и стен обильно украшено «гротесками» — фантастическими растительными и мифологическими мотивами, среди которых появляются гибридные существа.

Именно это «возвращение» древних мотивов через призму приключения и воображения стало отличительной чертой декоративной живописи Ренессанса.

Сфинксы в Лоджии Рафаэля

Вывод

Приведенные примеры показывают, как в Ренессансе образ гибридного существа переходит из мифа в орнамент.

Эти формы сохраняют мифологическую глубину, но теперь они позиционируются не как мудрое опасное существо, а как украшение: они вызывают восхищение, напоминают о древнем, но уже не пугают.

III. Барокко и Версаль: садовые сфинксы

Сады Версаля — одна из самых амбициозных ландшафтных программ при Людовике XIV, созданная Андре Ле Нотром. Эти сады демонстрируют абсолютную власть короля: природа подчинена архитектуре, порядок выражается через симметрию, перспективу, парадные аллеи.

Людовик XIV активно заказывал скульптуры, которые обращались к классической традиции, включая гибридные существа: сфинксы, кентавры, амуры и другие. Эти фигуры связывали короля с античным наследием, символизируя его власть и мудрость.

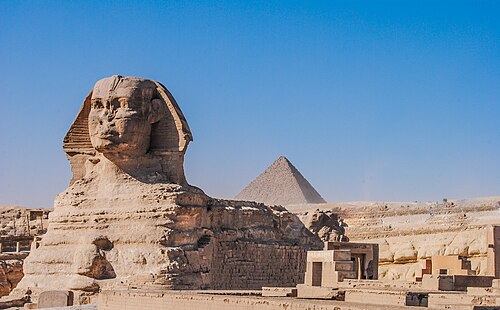

«Сфинкс, на котором сидит Амур» (Sphinx chevauché par un Amour), Партерр дю Миди, сады Версаля, около 1685, мрамор + бронза

Рядом с лестничным пролетом ведущим в Партер дю Миди расположена статуя сфинкса, верхом на котором сидит Амур

Сфинкс в Версале уже не устрашающий страж смерти, как в античности, а скорее игривый хранитель любви и монархии. Амур, сидящий на нем, превращают чудовище в милое чудовище: страх уступает место романтизму, жесткая форма — мягкому декоративному жесту. Это символ власти, но власти, умеющей быть не только грозной, но и артистичной, элегантной.

Вывод

В Версале сфинкс проходит важную трансформацию: из мифического стража он становится элементом декоративного ансамбля.

Его символизм смягчается, но не исчезает: он всё ещё хранитель, только уже не в трагической, а в эстетической форме.

Эта метаморфоза иллюстрирует, как барочная монархия транслировала свою мощь через формы, которые одновременно внушительны и элегантны.

IV. Неоклассика

В XVIII веке наступает эпоха неоклассики — возвращение к античным формам и эстетике классического порядка. В архитектуре, скульптуре и садовом искусстве снова востребованы мотивы древности, но интерпретируются уже через призму разума, симметрии и спокойствия.

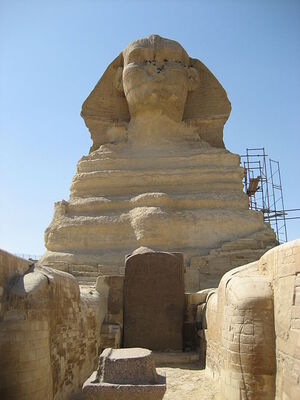

Сфинксы у Belvédère Petit Trianon, неоклассика, XVIII век

Чтобы увидеть, как сфинкс трансформируется в эпоху неоклассики, не нужно покидать пределы Версаля. Достаточно сделать несколько шагов от ослепительных партеров Людовика XIV в сторону уединённых садов Малого Трианона — и мы словно переносимся в другую эстетическую вселенную. Там, где Барокко играло с декоративностью, динамикой и чувственным изобилием, неоклассика предлагает тишину, порядок и возвращение к античному идеалу. Поэтому именно в Трианоне сфинкс появляется не как игривое чудовище, украшенное амурами, а как строгий и спокойный страж — воплощение рационального и гармоничного взгляда XVIII века.

Несмотря на внешнюю сдержанность неоклассического стиля, статичность сфинксов XVIII века вовсе не означает возврат к суровости их древних предков. Напротив — она превращает их в ещё более изысканный декоративный элемент. Неоклассика отсекает барочную игривость, но тем самым подчёркивает архитектурную функцию фигуры. В этих сфинксах меньше фантазийного гротеска, зато больше утончённой декоративности.

Вывод

В эпоху неоклассики грозность и экзотика сфинкса уступают место чистоте и гармонии.

Он трансформируется из символа мифа и мистики в элемент спокойной архитектурной эстетики — символ порядка, стабильности и возврата к классическому идеалу.

Заключение: от ужаса к очарованию

На протяжении веков мотив сфинкса адаптировался под эстетические, культурные и политические нужды. Но при этом во всех своих обликах он демонстрирует дуализм: сила + разум, величие + мистика, чудовище из прошлого + декорация.

Сфинкс является примером того, как чудовище может эволюционировать без потери идентичности, сохраняя символическую функцию, но адаптируясь к культурному контексту. В итоге даже в неоклассицизме фигура всё равно несёт идею охраны, мудрости и гармонии.

Заключительный вывод

Мотив «милого чудовища» — это не только художественный приём, но и метафора культурной адаптации: формы и символы трансформируются вместе с изменениями вкуса, эстетики и социокультурного контекста. Сфинкс показывает, как мифическое может стать дружелюбным, как загадка — эстетикой, а грозное — частью декоративного ансамбля.

источники

I. Great Sphinx of Giza Great Sphinx of Tanis Oedipus and the Sphinx of Thebes, Red Figure Kylix, c. 470 BC, from Vulci, attributed to the Oedipus Painter, Vatican Museums Г. И. Соколов. Дельфы II. ГРОТЕСКИ: К ИСТОРИИ ОДНОГО МОТИВА СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ТРАДИЦИИ — Е. А. Ефимова III. Сайт Версаля IV. Сайт Версаля