Зритель как соучастник

Какими методами художники первой волны институциональной критики вовлекали зрителя в процесс осмысления институциональных условий восприятия искусства?

Концепция

Визуальное исследование посвящено анализу трансформации положения зрителя в художественных практиках, направленных на активизацию восприятия и вовлечение аудитории в процесс осмысления искусства.

«Колонны Бюрена» (Les Colonnes de Buren), расположенная во дворе Пале-Рояль в Париже.

Выбор темы обусловлен значимостью институциональной критики как важных практик, изменивших традиционные представления о пассивном созерцании произведения и расширивших возможности зрителя в арт-институциональных условиях.

Институциональная критика первой волны, в отличие от традиционного художественного авангарда, стремилась не разрушить институты искусства, а скорее разоблачить и трансформировать их изнутри. Добивались они этого при помощи интервенции в выставочные пространства, использование текста и контекста как художественных средств, а также мобилизацию зрителя не как пассивного наблюдателя, а как активного участника, вовлечённого в создание смысла произведения. Это позволяло сместить часть ответственности за осмысление искусства с институции на индивидуального зрителя, делая его соучастником критики и расширяя границы институционального искусства.

Материал для визуального исследования отобран по принципу представительности и разнообразия форм вовлечения зрителя в произведения ключевых художников первой волны институциональной критики — Даниэля Бюрена, Луизы Лоулер, Марселя Бротарса, Ханса Хааке, Лоуренса Вайнера и Майкла Ашера. Их работы демонстрируют разные техники и стратегии, направленные на переосмысление роли аудитории — от текстовых интервенций на музейных и уличных поверхностях до фотографических исследований и пространственных перформансов.

Принцип рубрикации исследования:

1. Введение

2. Исторический контекст

3. Анализ ключевых представителей институциональной критики

3.1. Марсель Бротарс 3.2. Даниэль Бюрен 3.3. Ханс Хааке 3.4. Майкл Эшер 3.5. Лоуренс Вайнер 3.6. Луиза Лоулер

4. Взаимосвязи и влияние между художниками

5. Заключение

Для выбора и анализа текстовых источников использованы теоретические работы по институциональной критике, концепции зрительской активности и исследования конкретных художественных проектов, которые помогают уточнить специфику взаимодействия искусства и аудитории. Текстовые материалы дополняют визуальный анализ и служат основой для формирования ключевого вопроса и проверки гипотезы.

Гипотеза исследования

Делая зрителя не просто пассивным наблюдателем, а активным агентом, который осуществляет интеллектуальную работу по производству смысла, художники переносили часть ответственности с институции к индивиду, таким образом эмансипируя зрителя и расширяя границы институционального искусства.

Таким образом, исследование направлено на выявление новых способов вовлечения аудитории и пересмотра традиционных ролей в рамках институциональных художественных практик, что имеет важное значение для современного осмысления места зрителя в художественном процессе.

Исторический контекст

Первая волна институциональной критики сформировалась на рубеже 1960-х — начала 1970-х годов. Искусство вышло за рамки создания объектов и обратилось к анализу своих же институций: музеев, галерей, выставочных пространств. Художники стремились показать, что эти места — не нейтральные «белые кубы», а сложные системы со своими политическими, экономическими и социальными функциями.

Художники этой волны акцентировали внимание на том, что музей или галерея — это не просто нейтральное пространство демонстрации искусства, а институт с политическими, экономическими и социальными функциями, влияющими на восприятие и значение произведений. Практика художников включала поиски способа раскрыть механизмы институциональной власти и бюрократии внутри арт-институтов.

Критика сама по себе рассматривалась не как нечто внешнее по отношению к институту, а как практика, которая развивалась изнутри и функционировала в рамках системы искусства, обнажая её внутренние механизмы и социальные отношения власти. Важным аспектом институциональной критики было осознание, что институт формирует не только условия показа, но и сами критерии ценности и значимости произведений искусства.

Представители первой волны институциональной критики

Марсель Бротарс: Фиктивные музеи и ирония

Бротарс создавал альтернативные музейные пространства, наполненные бытовыми предметами (стеклянные витрины, стулья, таблички), старинными артефактами (чучела орлов, гравюры) и современными медиа (видеомониторы, графика). Его целью было пародия на музейную помпезность и выявление механизмов присвоения ценности.

Марсель Бротарс — одна из ключевых фигур первой волны институциональной критики, прославившийся созданием альтернативных музейных пространств, которые ставили под сомнение легитимность и традиционные функции музеев.

Музей современного искусства, Отдел орлов

Самый известный его проект это «Музей современного искусства, Отдел орлов» (1968), который он открыл в своей квартире в Брюсселе. Этот музей временно занимал помещения других музеев, но его цель была не просто показать искусство, а заставить зрителя переосмыслить саму институцию музея как систему, которая присваивает и определяет ценность произведениям искусства.

Марсель Бротарс показывает в Дюссельдорфе (ФРГ) инсталляцию «Музей современного искусства, отдел орлов, секция фигур»

В своих инсталляциях Бротарс использовал бытовые предметы и старинные артефакты, комбинируя их с видеомониторами и графикой, чтобы создать атмосферу, где журнальная классификация смешивалась с историческими и культурными контекстами, выявляя скрытые механизмы власти и репрезентации в музейном пространстве.

Pense Bête. 1964

В своих методах Бротарс играл с интервенцией в публичное пространство, используя иронию и пародию, что позволяло не только критиковать институции, но и вовлекать зрителя в активное размышление о природе искусства и его социальных функциях. Он избегал создания единого художественного объекта, предпочитая концептуальные «явления» и коллективное участие. Его альтер-эго как куратора и директора фиктивного музея подчеркивало бюрократическую и рыночную сторону искусства.

«Марсель Бротарс. Поэзия и образы»

Примеры его «декоров» — специально созданных музейных интерьеров, которые через элементы быта, исторические символы и коллизии создавали эффект диссонанса и заставляли пересмотреть привычные представления о выставочном пространстве.

Выставка «Марсель Бротарс. Поэзия и образы»

Значение Бротарса для институциональной критики трудно переоценить: его работы стали важным этапом в развитии критического отношения к музеям и арт-институциям. Он открыл пространство для последующих художников, которые продолжили исследовать и деконструировать институциональные механизмы, делая зрителя не пассивным наблюдателем, а активным участником.

Его проекты не только расширили визуальный язык критики, но и углубили понимание музея как социального и политического института, что стало фундаментом для всего направления институциональной критики.

Даниэль Бюрен: Полоска как инструмент

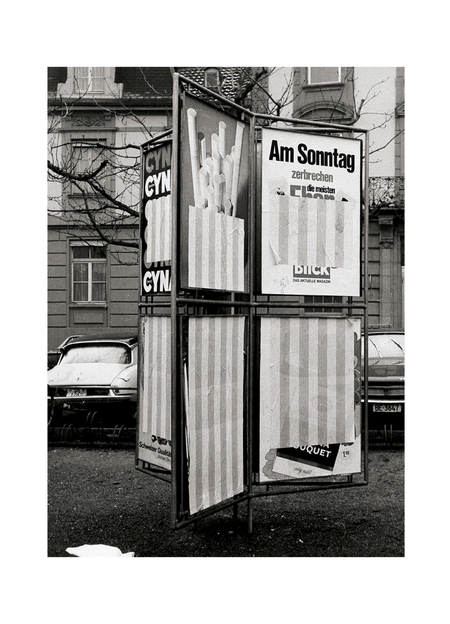

Визуальный язык Бюрена — это чередующиеся белые и цветные полосы шириной 8,7 см. Он использует их как «инструмент» для обнажения архитектуры. Его работы — это интервенции в пространство: полосы наклеиваются на колонны, стены, окна, полы музеев и городских зданий, заставляя саму архитектуру стать частью произведения.

Даниэль Бюрен — один из ключевых представителей концептуального искусства второй половины XX века, известный своими «интервенциями» в выставочные и городские пространства. С конца 1960-х годов он разрабатывает особый визуальный язык, основанный на использовании стандартных полос шириной 8,7 сантиметра. Эти полосы — чередование белого и цветного — становятся универсальным инструментом анализа визуального поля, архитектуры и институциональных рамок, в которых существует искусство. Для Бюрена важно не столько создавать художественные объекты, сколько исследовать их контекст — стены, освещение, пропорции залов, отношения между произведением и зрителем.

Характерный приём художника заключался в том, чтобы наносить полосы прямо на архитектурные поверхности музеев, галерей или общественных мест. В результате пространство переставало быть нейтральным фоном и само становилось частью произведения.

Например, в рамках серии «Интервенции» Бюрен оклеивал колонны, фасады и полы полосатыми материалами, обнажая структуру здания и его институциональную функцию.

Его работы часто воспринимались как вызов традиционным принципам музейной экспозиции, ведь они не только существовали внутри стен, но и буквально изменяли восприятие этих стен.

На улицах и площадях Бюрен также проводил публичные акции, например, развертывал гигантские ткани с полосами на исторических памятниках или организовывал временные инсталляции, нарушающие привычный визуальный порядок.

Одним из самых известных проектов стала инсталляция «Les Deux Plateaux» (1986) во дворе Пале-Рояль в Париже — ансамбль из черно-белых колонн разной высоты, встроенных в архитектурную ткань здания. Эта работа не просто украшает пространство, а ставит под сомнение иерархию между скульптурой, архитектурой и ландшафтом.

Интервенции Бюрена глубоко влияют на восприятие институциональных границ искусства. Он показывает, что музей не является прозрачной оболочкой, а активно формирует способ видения и интерпретации произведения.

Полосы Бюрена действуют как инструмент «обнажения» института искусства: их повторяющаяся структура выявляет невидимые границы, создавая новый способ видеть не только экспонаты, но и саму инфраструктуру показа. Благодаря этому художник заставляет зрителя не просто смотреть на объект, а осознать место и условия, в которых этот объект существует.

Ханс Хааке: Искусство как расследование

Хааке использует документальные методы: графики, диаграммы, фотографии, реальные документы и газетные вырезки. Его работы часто напоминают отчеты или информационные стенды, разоблачающие связи между арт-институциями, корпорациями и политикой.

Ханс Хааке — один из самых влиятельных художников институциональной критики, который использовал визуальные стратегии для выявления тесной связи между искусством, властью и капиталом. Его работы часто раскрывают невидимые механизмы политического и экономического контроля, которые пронизывают культурные институты.

Через включение зрителя в интерактивные и социально ориентированные проекты Хааке демонстрирует, как искусство становится ареной для борьбы за власть и идеологическое влияние, выявляя скрытые связи между художественным производством и экономическими интересами.

Его метод — сочетание документальных данных, статистики и реальных социальных процессов — обеспечивает глубокое понимание того, как власть и капитал присутствуют в культурном пространстве.

Ключевые проекты Хааке, такие как интерактивные опросы посетителей выставок, становятся своеобразной демократической формой концептуального искусства, в которой зритель не только наблюдатель, но и соучастник.

В работе «Новости» (1969) он использовал телексы с реальными новостями, обращая внимание на информационный поток как метафору политических и экономических манипуляций. Такие проекты с социальной вовлеченностью формируют диалог с аудиторией, заставляя ее осознавать скрытые институциональные и идеологические процессы.

Значительная роль в творчестве Хааке отводится публичности и критике через визуальные средства. Его произведения часто выступают как критические расследования, раскрывающие коррупцию и связи арт-рынка с политическими режимами, например, разоблачения галереи Чарльза Саачи и её участие в кампании апартеида. Хааке использует искусство, чтобы превратить музей и галерею в пространства политического протеста и разоблачения, нарушая традиционное восприятие искусства как автономного и нейтрального поля. Его практики подчеркивают, что искусство всегда встроено в сложные социальные и экономические структуры и может служить инструментом их критического анализа и изменения.

Майкл Эшер: Архитектурные интервенции

Эшер работает с самой архитектурой музеев. Он меняет то, что обычно невидимо: системы вентиляции, освещение, дверные проемы, перемещает стены. Его работы часто почти незаметны, но радикально меняют восприятие пространства.

Майкл Эшер — один из важнейших представителей институциональной критики, который сосредоточился на исследовании архитектуры и пространства художественных институтов как неотъемлемой части институционального контекста.

Его визуальные и пространственные трансформации галерей и музеев направлены на раскрытие того, как архитектурная организация влияет на восприятие искусства и формирует отношения между зрителем, произведением и институтом. Эшер предлагал интервенции, которые меняли привычное восприятие пространства, заставляя аудиторию осознавать искусство не как автономный объект, а как феномен, встроенный в конкретные архитектурные и социальные условия.

Одним из ключевых проектов Эшера стала инсталляция «Мюнстер (Фургон)» (1977), в которой обычный развлекательный фургон становился частью выставочного пространства, перемещаясь по городу и вызывая переосмысление привычного институционального порядка.

Такие проекты меняют рамки восприятия института, выходя за пределы классических залов и подвергая сомнению устоявшиеся границы галерей и музеев. Для Эшера важно показать, что институциональная критика возникает изнутри самого института, она переплетена с архитектурными и концептуальными рамками, которые формируют художественное восприятие и опыт.

Значение пересмотра архитектурных условий для институциональной критики, согласно Эшеру, заключается в выявлении и деконструкции систем власти и контроля, скрытых в самом пространстве института. Архитектура и пространство перестают быть просто нейтральным фоном, а становятся активными участниками художественного дискурса, формируя социальные и политические отношения. В этом контексте институциональная критика становится не только визуальным, но и пространственным исследованием, открывающим новые возможности для понимания и трансформации художественных институтов.

Лоуренс Вайнер: Текст как объект

Вайнер использует крупномасштабные текстовые работы. Текст наносится непосредственно на стены музеев, фасады зданий или в публичное пространство. Шрифт, цвет и расположение букв становятся мощным визуальным и концептуальным жестом.

Его текстовые работы обычно оформлены минималистично, с акцентом на шрифт, цвет и расположение слов в пространстве, что позволяет тексту эффективно взаимодействовать с архитектурой галерей и музеев, подчеркивая условия показа и восприятия.

Вайнер акцентировал внимание на том, что текст способен изменить восприятие институционального дискурса: он раскрывает рамки, в которых существует искусство, задает вопросы о материальности произведения и его месту в художественной системе. В таком контексте текст становится не просто сообщением, а критическим инструментом, который декодирует отношения между художником, институтом и зрителем, одновременно выступая как знак и как концептуальная идея.

Минимализм и концептуализм в работах Вайнера служат не только эстетическими принципами, но и формами критики. Минималистское визуальное оформление текстов (чистые линии, ограниченная цветовая палитра) и концептуальный подход к содержанию текстов направлены на подрыв традиционных художественных ценностей и открывают новые пространства для рефлексии об институтах искусства.

Таким образом, Вайнер помогает видеть текст как мощное средство критики, которое через визуальную простоту обнажает сложные структурные вопросы институционального пространства и художественного производства.

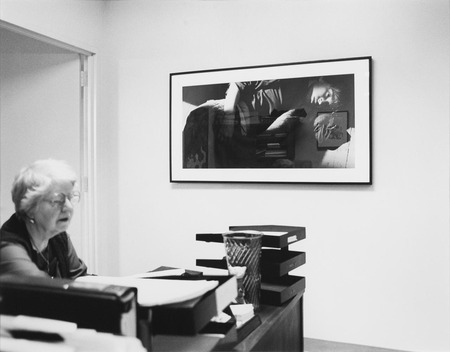

Луиза Лоулер: Фотография закулисья

Лоулер снимает то, что скрыто от глаз публики: искусство на складах, в процессе монтажа, в домах коллекционеров, офисы галерей. Ее фотографии — это визуальная антропология арт-мира.

Луиза Лоулер — важная фигура институциональной критики, использующая фотографию и визуальную документацию как инструменты анализа и раскрытия институциональных механизмов мира искусства. Её фотографии показывают закулисные процессы, повседневную деятельность музеев, галерей и арт-рынка, акцентируя внимание на тех аспектах, которые обычно остаются вне поля зрения публики. Таким образом, её работы служат визуальным расследованием, выявляющим сложные связи власти, экономических интересов и репрезентации в арт-среде.

Визуальные приёмы Лоулер основаны на показе неотесанных, документальных кадров, которые подчеркивают «скрытую сторону» художественного института — стены, офисы, архивы, процессы подготовки выставок и коммуникации между участниками арт-мира. Этот непринужденный, почти антропологический подход позволяет зрителю осознать, что арт-институт — это не просто художественная сцена, а сложная социальная и экономическая система с распределением власти и влияния.

Вклад Луизы Лоулер в развитие институциональной критики особенно важен тем, что она расширяет поле критики с художественного объекта на само пространство института и его практики. Её визуальные документы трансформируют фотографию из пассивного свидетельства в активный инструмент критического анализа, раскрывающий роль институциональных структур в формировании художественного значения и легитимности. Благодаря этому Лоулер помогает декодировать скрытые связи и механизмы, делая видимой институциональную «машину» искусства.

Связи между художниками

Художники первой волны институциональной критики были не изолированными фигурами, а сообществом единомышленников, коллег и иногда соавторов, которые формировали общее поле дискуссии.

Марсель Бротарс является ключевым предтечей и идейным вдохновителем. Его «Музей орлов» задал тон и метод для всей волны, показав, что критика может быть ироничной, пародийной и осуществляться через создание фиктивных институций внутри реальных.

Даниэль Бюрен, Ханс Хааке и Майкл Эшер — это «стержневое трио» первой волны. Они работали параллельно, часто участвуя в одних и тех же выставках (например, в знаменитой выставке «When Attitudes Become Form» в 1969 году). Бюрен и Эшер — близкие соратники в области критики пространства. Если Бюрен «раскрашивал» архитектуру, чтобы сделать ее видимой, то Эшер физически ее трансформировал. Их объединяет фокус на физическом контексте искусства. Ханс Хааке выступает как «политический экономист» в этой группе. В то время как Бюрен и Эшер критиковали архитектурные рамки, Хааке обнажал экономические и политические рамки, в которых существуют эти институты. Их можно рассматривать как две стороны одной медали: критика «формы» и критика «содержания» института.

Лоуренс Вайнер связан с движением концептуализма, которое было основной почвой для институциональной критики. Его работы с текстом предлагали альтернативный язык для критики, смещая фокус с визуального объекта на языковый и концептуальный. Он был союзником и коллегой, расширявшим инструментарий критики.

Луиза Лоулер является продолжателем и «документалистом». Начав свою карьеру чуть позже, она использовала стратегии, разработанные первопроходцами, но направила их на документацию самого арт-мира. Ее можно считать «внучкой» первого поколения, так как ее работы осмысляют и фиксируют среду, которую те критиковали. Она тесно связана с другими художниками своего поколения, такими как Шерри Ливайн и Синди Шерман, которые продолжили развивать критические стратегии.

Все эти художники образуют не строгую школу, а сеть взаимовлияний. Бротарс — идейный зачинатель. Бюрен, Хааке и Эшер — главные систематизаторы и практики, работавшие на разных фронтах (пространство, политика, архитектура). Вайнер — ключевой концептуалист, добавивший языковое измерение. Луиза Лоулер — важная фигура последующего поколения, которая перевела их критические методы в область документальной фотографии.

Заключение

Институциональная критика первой волны — это систематический подход к выявлению и демонстрации отношений власти и контроля в художественных институциях, направленный на расширение роли зрителя и трансформацию институциональной среды через активное вовлечение аудитории и переопределение самого понятия художественного пространства и искусства как социального института.

Alberro A., Stimson B. (eds.). Institutional Critique: An Anthology of Artists' Writings. Cambridge, MA: MIT Press, 2009.

Institutional Critique Overview [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.theartstory.org/movement/institutional-critique/ (дата обращения: 26.11.2025).

Review of After Institutions by Karen Archey [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://networkcultures.org/ourcreativereset/2024/07/03/review-of-after-institutions-by-karen-archey/ (дата обращения: 23.11.2025).

Ханс Хааке [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://typography-online.ru/2013/07/27/xans-xaake/ (дата обращения: 22.11.2025).

Московский Арт Магазин. Вып. 20, ст. 292 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://moscowartmagazine.com/issue/20/article/292 (дата обращения: 24.11.2025).

Louise Lawler [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://spruethmagers.com/artists/louise-lawler/ (дата обращения: 26.11.2025).

Экспозито М. [Текст] / М. Экспозито. — 2006. — Режим доступа: https://marceloexposito.net/pdf/transform_introraunigray.pdf (дата обращения: 25.11.2025).

/Users/daraartemeva/Library/Group Containers/6N38VWS5BX.ru.keepcoder.Telegram/appstore/account-10828572009779100994/postbox/media/telegram-cloud-photo-size-4-5837838322208803823-y.jpg