Жизнь, смерть и метаморфоза: ритуалы Яна Фабра

Концепция

Ян Фабр, бельгийский художник, появившийся на свет в 1958 году, является фигурой исключительной многогранности и новаторства в современном искусстве, чей вклад простирается далеко за рамки традиционных определений. Его творческая деятельность охватывает впечатляющий спектр жанров и медиа, демонстрируя его неутолимую жажду экспериментов и стремление к разрушению устоявшихся границ. От масштабных инсталляций, захватывающих дух своим размахом и глубиной, и завораживающих скульптур, воплощающих его уникальное видение, до новаторских театральных постановок, стирающих грань между реальностью и фантазией, и провокационных перформансов, бросающих вызов общепринятым нормам, Фабр демонстрирует непревзойдённое умение находить новые способы выражения и взаимодействия со зрителем.

Фабр узнаваем благодаря своим фирменным, новаторским техникам, ставшим своего рода визитной карточкой его неповторимого стиля. Среди них медитативное рисование с использованием обычной синей шариковой ручки BIC, превращающее этот повседневный предмет в инструмент создания сложных узоров и текстур, наполненных глубиной и символизмом. Другой его узнаваемой техникой является кропотливое создание мозаичных панно из сверкающих сине-зеленых надкрыльев насекомых, тщательно собранных и расположенных таким образом, чтобы придать произведениям одновременно

В своих произведениях Ян Фабр глубоко погружается в богатое наследие классического искусства, смело переосмысливая его мотивы и формы, чтобы придать им новый смысл в современном контексте. Он не ограничивается эстетическим переосмыслением, но и решительно вторгается в сферы острых и злободневных вопросов, таких как непростая и зачастую болезненная история колониальной политики Бельгии, фундаментальные дихотомии, определяющие наше существование — жизнь и смерть, любовь и ненависть — и вечная, непримиримая борьба между проявлениями человеческой жестокости и безграничным потенциалом сострадания, присущим каждому из нас.

Его искусство — это не просто изображение или статичное заявление, а сложный и многослойный диалог, вовлекающий зрителя в глубокое размышление о сложной и противоречивой человеческой природе и о мире, в котором мы живем, мире, полном красоты и ужаса, надежды и отчаяния. Он побуждает нас взглянуть на себя и окружающую действительность без иллюзий, но и без цинизма, призывая к осмыслению нашего места в этом сложном и взаимосвязанном мире.

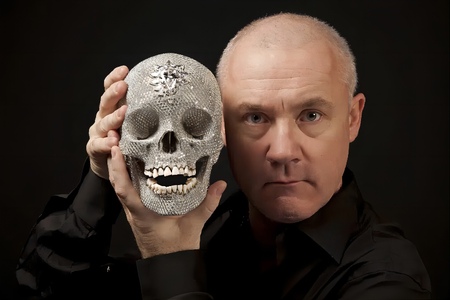

Мы сравниваем двух современных художников — Дэмиена Херста и Яна Фабра, — которые сделали смерть центральной темой своего творчества, но подходят к ней с диаметрально противоположных позиций.

Почему «рыцарь» и «воин»? Говорит художник!

«Для меня быть рыцарем — это самое романтичное из всего того, что я могу себе представить. В творчестве есть надежда. Это всегда вера в надежду, что художник создает лучший мир. Когда я не смогу улучшать мир вокруг себя или кого-нибудь, я перестану быть художником. Отчаяние для меня — это черная дыра, в которой я могу обнаружить самый красивый оттенок розового. Отчаяние позволяет моим нервам быть более обостренными во всем…» — из интервью Яна Фабра.

Выставка «Рыцарь отчаяния — воин красоты» (2016), ставшая одной из первых масштабных ретроспектив Яна Фабра в России, представленная в стенах Эрмитажа, не только познакомила широкую публику с его искусством, но и предложила емкую и точную самохарактеристику художника, раскрывающую ключевую суть его творчества. Название выставки стало своего рода девизом, отражающим сложное переплетение противоположных начал в его работах. Ян Фабр представил в Эрмитаже двести тридцать работ: графику, скульптуру, инсталляции, фильмы. Экспозиция вызвала неоднозначную реакцию как у посетителей музея, так и у тех, кто судит о ней заочно. Разбираемся с жуками, таксидермией и войной хэштегов.

Эта фраза — не просто изящная метафора, но концентрированное выражение художественной и жизненной философии Яна Фабра. Чтобы глубже понять ее смысл, стоит рассмотреть ее составные части.

«Жизнь комична для того, кто мыслит, и трагична для того, кто ее испытывает, ощущает… Все мы — рыцари отчаяния, уже хотя бы потому что живём». (мысль художника).

Расшифровка названия выставки.

«Рыцарь Отчаяния» (Knight of Despair)

Отчаяние в данном контексте — это не состояние подавленности или пессимизма, а скорее экзистенциальная позиция. Это осознание абсурдности бытия, мимолетности жизни, неумолимости смерти и хаотичности современного мира. Фабра приводит в отчаяние пошлость, притворство и духовная опустошенность.

Рыцарь — это тот, кто принимает вызов, брошенный этим отчаянием. Он не сдается перед ним, а вступает в борьбу. Его доспехи — это искусство, его оружие — его собственное тело, его выразительные материалы (перья, кровь, панцири жуков), и его неукротимая работоспособность.

«Воин Красоты» (Warrior of Beauty)

Красота в понимании Фабра далека от классических или декоративных представлений. Это трансцендентная, сложная красота, рождающаяся из борьбы, страдания и преодоления. Это красота, возникающая из уродства, красота разложения, красота, добытая на грани человеческих возможностей. Она тяготеет к понятию «возвышенного».

Воин — это деятель, активный творец. Фабр не просто созерцает красоту, он борется за нее. Его перформансы, в которых он подвергает свое тело испытаниям, его инсталляции, созданные из тысяч панцирей жуков, — это проявления агрессивного, воинственного созидания красоты из материалов, связанных со смертью и отчаянием.

Выставка «Рыцарь отчаяния — воин красоты» создавала тотальную, захватывающую атмосферу, погружая зрителя на поле битвы, на котором сражается сам художник.

Ключевая идея выставки заключалась в следующем:

◦ Искусство как сражение ◦

Каждый экспонат воспринимался как отпечаток борьбы, след ожесточенного боя. Рисунки, выполненные обычной шариковой ручкой Bic, превращались в поле битвы, где упорство и терпение противостоят пустоте и бессмысленности. Чучела животных становились символическими трофеями, завоеванными в войне со смертью.

◦ Трансформация материалов ◦

Фабр выбирал материалы, тесно связанные со смертью, тлением и обыденностью (панцири мертвых жуков, кровь, чучела животных, шариковые ручки), и благодаря силе своего художественного жеста преобразовывал их в объекты, излучающие невероятную, ослепительную красоту. Этот алхимический процесс, в котором «рыцарь» совершает подвиг преображения, является ключевым в творчестве Фабра.

◦ Диалог с прошлым ◦

Само место проведения выставки — Эрмитаж, символ классического искусства — играло важную роль в концепции художника. Фабр вступал в диалог с великими мастерами прошлого, такими как Ян ван Эйк, демонстрируя, что его «рыцарство» — это продолжение традиции художника-творца, но использующего новые, шокирующие материалы для исследования вечных тем: веры, телесности, смерти и спасения через искусство.

«Глупость» и «Безмолвие»

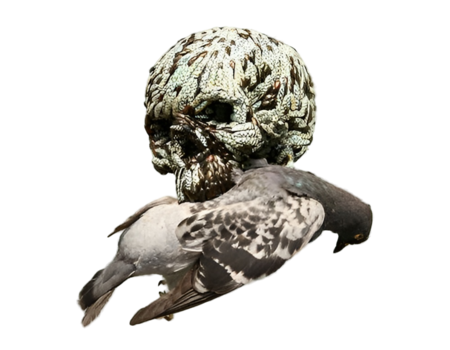

Скульптура представляет собой полимерный скелет, густо покрытый сверкающими надкрыльями златок, символизирующий смерть. В руках скелета находится чучело белого лебедя, олицетворяющего глупость и неразумие. Это мощнейшая визуальная формула, в которой Фабр сталкивает две абстрактные силы.

◦ «Глупость» для Фабра — не недостаток ума, а иррациональная, животная жизненная сила, творческое безумие, упрямство духа. Это та самая сила, которая позволяет «воину красоты» вести его безнадежную войну

◦ «Смерть» — это фундамент, базовая реальность, из которой всё произрастает и в которую всё уходит.

Работа показывает, что единственный способ существования перед лицом смерти — это попрать её своей иррациональной, «глупой» верой в жизнь и искусство. Это скульптурный манифест его кредо: чтобы творить, нужно встать на кости предков и объявить свою «глупую» войну неизбежному.

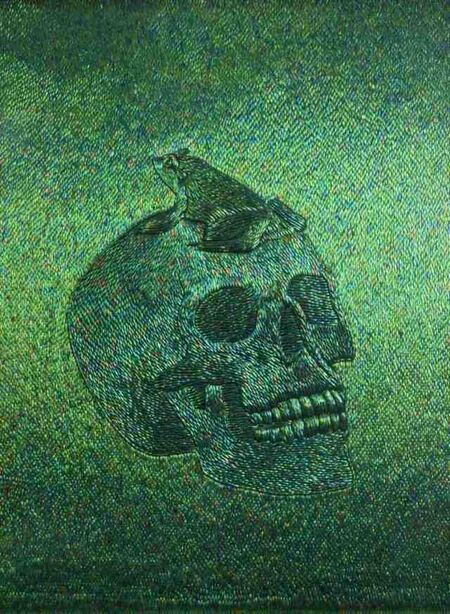

Как внук выдающегося энтомолога, Ян Фабр активно использует знания из области естественных наук и включает в свои работы органические материалы и формы — черепа, скелеты, чучела животных, надкрылья жуков. Будучи глубоким поклонником и знатоком фламандской живописи, Фабр искусно использует в своих произведениях сложную систему символических значений, которыми художники прошлых столетий наделяли цветы, животных и предметы быта.

После завершения выставки коллекция современного искусства Эрмитажа пополнилась скульптурной композицией «Глупость, стоящая на смерти», переданной в дар музею.

На создание этого произведения Фабра вдохновила известная эрмитажная картина Франса Снейдерса «Птичий концерт» (датируемая примерно 1630−1640 годами).

Работа нашла свое место в зале Снейдерса в пандан к «Птичьему концерту», что подчеркивает диалог, продолжающийся между классическим и современным искусством.

Совы, центральные фигуры инсталляции «Обезглавленные вестники смерти» (2006), напоминающей алтарь, устремляют свой пронизывающий взгляд на зрителя, своим молчаливым и торжественным присутствием напоминая о переходе из жизни в смерть, о пограничном состоянии посмертного существования. Это ощущение усиливается благодаря зимним пейзажам кисти Гейсбрехта Лейтенса (1586–1656) из коллекции Эрмитажа, размещенным по обе стороны композиции.

В средневековой Фландрии сова воспринималась как предвестник смерти и несчастья, ассоциировалась с такими смертными грехами, как лень, чревоугодие и похоть. В то же время сова, беспомощная днем, пробуждаясь в ночи, обретает способность видеть невидимое, а ее одиночество созвучно меланхолическому характеру, признаку утонченного интеллекта. Она также является символом скромности, ее неподвижность и безмолвие говорят об отсутствии гордыни.

Фабр совершает символический акт умерщвления голоса смерти. Он не упраздняет саму смерть, которая по-прежнему присутствует в виде чучел, но лишает её способности говорить, рассказывать свои истории, вселять страх. Это можно расценить как тактическую победу «воина красоты» и как акт художественного сопротивления. Художник, не имея возможности победить смерть, заставляет её замолчать, превращая её вестников в безмолвные, декоративные предметы.

Ещё одна алхимическая трансформация: символ плохих новостей превращается в объект тихой, созерцательной красоты.

Эта экспозиция, собранная из изображений пернатых, напоминает своего рода птичью клетку. По замыслу Фабра, эта параллель отсылает к истории Висячего сада, где до сих пор сохранились голубятни, построенные во времена Екатерины II, и к истории самого музея, ведь именно художественные галереи, располагавшиеся вдоль сада, положили начало эрмитажной коллекции.

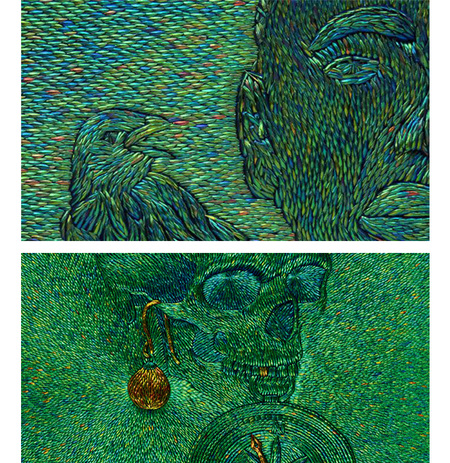

Характерный синий цвет рисунков отсылает к «синему часу» — мимолетному моменту в природе, когда ночные существа уже дремлют, а дневные еще не проснулись; это мистическое время, когда на границе между жизнью и смертью сливаются различные энергии.

Вместе эти работы образуют диптих:

◦ Первая («Глупость…») — это наступление, активная боевая позиция.

◦ Вторая («Вестники…») — это оборонительная операция, лишение противника силы.

Это не просто две отдельные работы, выставленные рядом. Это единое стратегическое высказывание, где одна часть логически продолжает и дополняет другую, раскрывая тактику «воина красоты» в его схватке с главным противником — Смертью.

Вместе они образуют законченную картину победы, которая является не физической (смерть неизбежна), а психической и духовной. Это победа над страхом смерти, над её властью над сознанием. Фабр показывает, что «воин красоты» может не просто сражаться, но и выигрывать ключевые битвы в этой вечной войне, переводя её из плоскости физиологии в плоскость символов и смыслов.

Слева мы видим экспонат под названием: «Физическая немыслимость смерти в разуме живущего», 1991 год.

В прозрачной емкости с формалином размещена тигровая акула, достигающая в длину примерно 4,3 метра. Контейнер находится в просторном, безупречно чистом выставочном пространстве, напоминающем «белый куб».

Херст избегает изображения процесса умирания или тления. Он концентрируется на консервации и заключении в оболочку самой сущности смерти как явления.

Символизм угрозы:

◦ Акула предстает как архетипичный образ смертельной опасности. Художник захватывает этот символ, обездвиживает его и лишает силы. Смерть из активной силы превращается в законсервированный объект.

Ключевое название:

◦ Наименование произведения емко описывает опыт зрителя. Несмотря на осознание мертвого состояния акулы, ее устрашающий вид вызывает когнитивный диссонанс между рациональным знанием о смерти и чувственным восприятием угрозы.

Создание дистанции:

◦ Формальдегид и стекло формируют непроницаемый барьер, обеспечивая зрителю чувство полной безопасности при наблюдении за смертью «за стеклом». Экзистенциальный ужас трансформируется в объект для отстраненного созерцания.

Антитеза Фабру:

В то время как перформансы Фабра погружают зрителя в процесс агонии в реальном времени, доводя тело до крайности, Херст демонстрирует результат. Он избегает работы с болью или усилием, предпочитая использовать готовый образ, извлеченный из контекста жизни и смерти и помещенный в стерильную среду.

Его смерть — это экспонат, а не переживание.

В итоге, работа Херста исследует не столько сам факт смерти, сколько неспособность нашего сознания полностью его постигнуть. Несмотря на возможность созерцать смерть, барьеры (стекло, формальдегид, художественный контекст) превращают ее в абстрактную концепцию, а не в ощутимую реальность.

Это кардинально отличается от телесного подхода Яна Фабра, лишенного каких-либо барьеров.

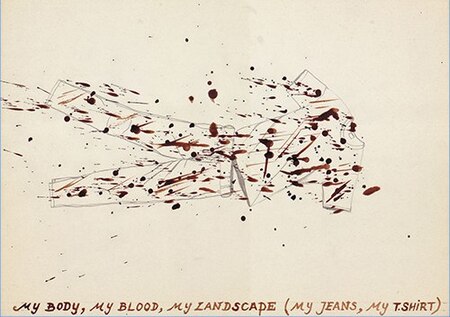

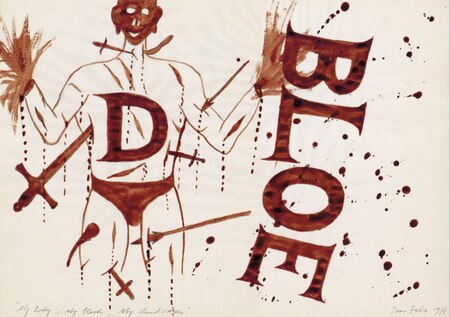

«Мое тело, моя кровь, мой ландшафт»

Название серии работ Яна Фабра звучит как манифест «воина от искусства», утверждающего, что через собственное тело и кровь он завоевывает новые, неизведанные территории для творчества. Это заявление подчеркивает готовность Фабра использовать себя как инструмент, как материал для создания искусства, стирая границы между художником и произведением.

При создании своих работ Фабр использовал необычные материалы: собственную кровь и синие чернила знаменитой шариковой ручки Bic. Художник объясняет такой выбор как продолжение традиций фламандской живописи, вспоминая, что старые мастера смешивали человеческую кровь с животной для достижения нужного оттенка, а также добавляли измельченные человеческие кости для получения сияющего белого цвета.

По словам художника, он начал использовать эти ручки в юности, когда испытывал финансовые трудности и «Bic» были доступны повсеместно. Со временем он оценил удобство и уникальные свойства этих ручек. Чернила, представляющие собой химическую субстанцию, обладают «живым» синим цветом, который со временем может меняться, приобретая красноватые, пурпурные или зеленоватые оттенки из-за химических реакций. Эту особенность «живого» цвета практически невозможно воссоздать при печати.

Ян Фабр видит в синем цвете переходный момент между белым и черным, днем и ночью, тот самый «синий час», когда насекомые засыпают, а утренние животные еще не проснулись. Он считает, что «синий час» символизирует переход из одного состояния в другое, пограничную линию жизни, которая дает начало новой жизни.

Художник утверждает, что кровь делает нас прекрасными, уникальными, но в то же время смертными и уязвимыми. Кроме того, использование крови в работах Фабра — это прямая отсылка к библейскому сюжету о страстях Христовых. Библейские мотивы в его творчестве стали следствием католического воспитания, которое ему дала мать, несмотря на запрет отца и тайные уроки, знакомящие сына с библейскими сюжетами и основами католицизма.

Монотонный, почти мазохистский труд по покрытию поверхности — это «рыцарский» подвиг аскезы и дисциплины, рождающий гипнотическую, медитативную красоту.

«Человек с пером и птенцами орла». Бельгия, 1986. Бумага, шариковая ручка BIC. Частная коллекция. Это фрагмент большой работы художника, созданной той же шариковой ручкой BIC.

«Я считаю, что искусство — о жизни, и оно не может быть ни о чём другом. В искусстве не существует такой вещи, как смерть. Оно — о жизни» (Дэмьен Хёрс)

Следовательно, цитирование превращается в механизм расшифровки: рассматривая любое произведение Херста, необходимо спрашивать себя: «Какой аспект человеческого существования — будь то боязнь, стремление, самолюбие или власть — проявляется в этой форме смерти?»

Его творчество предстает не как изучение небытия, а как отражение, показывающее нашу личную увлеченность жизнью во всех ее проявлениях.

«Тысячелетие» — инсталляция Дэмьена Хёрста, созданная в 1990 году. Работа представляет собой разделённую на две части витрину.

Триада Фабра: «Мое тело, моя кровь, мой ландшафт» — это утверждение о субъективности, самопожертвовании и личном триумфе.

В противоположность этому, инсталляция Херста «Тысячелетие» представляет собой декларацию об объектности, системности и безличном биологическом процессе.

Почему «Тысячелетие» является полемическим ответом Херст?

1.)

Фабр использует свою кровь в качестве материала. Кровь — это сама жизнь, приношение, интимный дар. Это глубоко лично.

Херст же не демонстрирует кровь, а показывает личинок мух, пожирающих плоть. Акцент смещен с сакрального на биологический, порой отталкивающий процесс. Нет жертвы, лишь пищевая цепь.

2.)

Фабр создает ландшафт посредством энергии и присутствия тела на сцене. Это арена борьбы, метафора внутреннего мира, завоеванная волей художника.

Херст создает буквальный, изолированный лабораторный ландшафт: два стеклянных контейнера, в одном — труп и личинки (жизнь, возникающая из смерти), в другом — мухоловка (смерть, порождаемая жизнью).

Не метафора, а модель экосистемы.

3.)

Фабр использует свое живое тело или тела своих перформеров. Тело выступает как субъект, вместилище памяти, инструмент воли, олицетворение самого художника.

Херст же использует чужое, мертвое тело (коровы). Тело здесь — объект, биологический образец, лишенный воли и истории, не «Я», а «Оно». Художник не приносит себя в жертву, а демонстрирует труп.

Вывод: Фабр отождествляет себя со своим искусством. Херст создает свое искусство из внешних элементов.

«Тысячелетие» поражает не сходством, а осознанным и мощным опровержением пафоса Фабра. Фабр говорит о «Я», Херст — о «БЕЗ Я».

Это делает их заочными оппонентами, высвечивая суть творчества каждого.

«Никаких жуков я не убивал» — отметил Ян Фабр в интервью СМИ, предвкушая вопросы защитников прав животных насчет его картин и инсталляций, выполненных из тысяч надкрылий жуков-златок, которые также представлены на выставке в Эрмитаже.

Одной из самых известных работ Яна Фабра является «Небеса восхищения» («Heaven of Delight»), украшающая потолок Зеркального зала Бельгийского королевского дворца в Брюсселе. Эта инсталляция, созданная в 2002 году по заказу королевы Паолы, состоит из полутора миллионов переливающихся перламутрово-зеленых панцирей жуков-скарабеев. Это насекомое, священное в Древнем Египте, воспроизводит себя, используя останки других организмов. Даже после собственной гибели его панцирь долго сохраняет память о былой красоте. Фабр в течение четырех лет собирал этих жуков в ресторанах Юго-Восточной Азии, где они считаются деликатесом.

Жуки регулярно встречаются в различных работах Фабра, экспонируемых в роскошных дворцовых интерьерах, от Лувра до Эрмитажа.

«Простим же этому экстравагантному народу его металлические костюмы», — писал о них знаменитый французский энтомолог XIX века Жан Анри Фабр. Ян Фабр часто называет себя его духовным наследником, хотя он родился в семье садовника и преподавательницы французской литературы. Страсть к насекомым проявилась у него в подростковом возрасте, когда он создавал скульптуры в родительском саду. Позднее Фабр даже проводил публичные дискуссии, облачившись в костюм мухи.

Используя материалы, обычно ассоциируемые со смертью, распадом и обыденностью (панцири мертвых жуков, кровь, чучела животных, шариковые ручки), Фабр преобразует их в произведения ослепительной, почти неземной красоты посредством своего художественного акта. Этот процесс можно рассматривать как алхимическую трансформацию, где «рыцарь» совершает подвиг преображения низменного в возвышенное.

Панцири жуков, обитающих в Таиланде, отличаются исключительной прочностью и обладают ярким, металлическим блеском, что делает златок одними из самых красивых насекомых в мире. Их надкрылья отражают свет, переливаясь всевозможными оттенками от зеленого до синего. Эти блики света, отражаясь в старинных зеркалах выставочного зала, создают эффект ослепительного сияния.

Хрупкий и безжизненный материал преображается в сияющие полотна, напоминающие византийские мозаики. В этом заключается триумф «воина красоты» над разрушительным действием времени и тлена.

У Фабра есть целая серия с черепами, покрытыми жуками. Она связана с аллюзиями на темы жизни и смерти, границами между человеком и природой.

«Бриллиантовый череп» (англ. For the Love of God). Череп человека, сделанный из платины и инкрустированный бриллиантами.

«Во имя любви к Господу» (известный как «Бриллиантовый череп») — знаковая работа Дэмиена Херста, в которой инкрустированный 8601 бриллиантом череп символизирует смерть, представленную в виде предмета роскоши.

Это — переосмысление жанра «vanitas» на современный лад, где вместо традиционного напоминания о бренности существования, Херст демонстрирует, как опасения перед смертью можно превратить в прибыльный бренд и самый дорогостоящий продукт.

Художник предстает не самоотверженным героем, а скорее финансовым стратегом, заключающим выгодную сделку со смертью.

Сравнение с Яном Фабром:

Фабр в трилогии «Мое тело, моя кровь, мой ландшафт» вступает в открытое противостояние со смертью посредством ритуала и самоистязания, превращая собственное тело в арену борьбы.

Херст выступает как хладнокровный предприниматель: он не пытается победить смерть, а украшает ее дорогостоящей маской, скрывая страх за ослепительным блеском драгоценностей.

Фабр сражается со смертью, Херст — ведет переговоры. Оба говорят об одном и том же, однако Фабр кричит о неизбежности конца на языке телесных страданий, в то время как Херст нашептывает о ней на языке финансовых операций.

«Карнавал мертвых дворняг» и «Протест мертвых бездомных котов»

Работы Фабра с чучелами домашних животных вызвали бурные протесты. Бельгия, родина художника, подписала Конвенцию по обращению с домашними животными (к которой Россия не присоединилась), гарантирующую им достойную жизнь и смерть. В частности, в Бельгии запрещено просто захоронить умершего питомца — необходимо воспользоваться услугами специальной службы утилизации, что финансово обременительно. Это привело к тому, что некоторые владельцы, желая избежать расходов, стали выбрасывать только что умерших, а порой и еще живых больных животных на дороги, чтобы те погибли под колесами машин и считались бездомными жертвами ДТП. Именно это является истинным проявлением жестокости, а не творчество Фабра.

Слева мы видим «Натюрморт с битой дичью и омаром». Картина фламандского художника Пауля де Воса (1590–1678).

Посмотрите на эту работу, мы скоро с ней увидимся, но уже с другой точки зрения.

Композиции представлены в Главном штабе, в одном из залов анфилады, на фоне классической голландской и фламандской живописи, в том числе натюрмортов с битой дичью.

Художник собирал тела этих животных и «возрождал» их с помощью таксидермии. Неизвестно, сколько среди погибших на дорогах собак и кошек были действительно бездомными, а сколько были брошены своими «хозяевами». Фабр обнажает жестокость смерти и неприглядную человеческую жестокость, запечатлевая животных в предсмертных позах. Он словно приносит извинения от лица всего человечества: перед чучелами кошек он ставит миски с молоком, а перед собаками — сливочное масло, пытаясь хоть после смерти окружить их заботой, которой они были лишены при жизни. Животные, подобно моделям в серии «Мои королевы», наряжены в карнавальные колпаки и окружены разноцветными лентами серпантина. Фабр подчеркивает скоротечность жизни и смерти каждого, будь то человек или бездомный кот, уподобляя их яркому, но мимолетному карнавалу, за которым неизбежно следует смерть.

Теперь мы возвращаемся к картине «Натюрморт с битой дичью и омаром» фламандского художника Пауля де Воса (1590–1678).

Фабр переворачивает традиционное понимание натюрморта. Его чучело зайца — это не «мёртвая природа», а «живая смерть», антитеза привычной эстетике. Он словно проникает сквозь барочное великолепие, обнажая жестокую правду о тленности бытия и скрытой агрессии. В отличие от де Воса, который дистанцируется от смерти, превращая её в изысканный предмет, Фабр обрушивает на зрителя её неприкрытую реальность. Фабр обнажает насилие, скрытое за внешней респектабельностью: роскошный натюрморт де Воса скрывает за богатым антуражем жестокую правду об убитой дичи, в то время как чучело зайца Фабра говорит о нём напрямую.

Далее, Фабр наделяет свой арт-объект субъектностью: в то время как на картине де Воса животные — лишь элементы композиции, объекты потребления, чучело Фабер становится самостоятельным, тревожным персонажем, испытывающим зрителя своим пристальным взглядом. Фабр не столько спорит с де Восом, сколько препарирует его работу, извлекая из неё скрытые смыслы и превращая спокойный натюрморт в бурлящую драму жизни и смерти.

«Утешение от примирения с ложью, изначально присутствующей во всём» (Some Comfort Gained from the Acceptance of the Inherent Lies in Everything). 1996 год.

Дэмиен Херст, в работах наподобие «Некоторое утешение, полученное от принятия присущей лжи во всем» (1996) и в других инсталляциях, где крупные животные — коровы, овцы, даже акулы — погружены в формальдегид, использует химический раствор для упорядочивания феномена смерти.

Расчленяя животных на геометрически выверенные части, он трансформирует органическую материю в своего рода бесстрастный научный реестр.

Это можно охарактеризовать как лабораторное исследование смерти, где ужас происходящего нивелируется стерильностью и аналитическим отстранением, уступая место клиническому изучению.

Ян Фабр, в таких работах, как «Карнавал мертвых дворняг» и «Протест мертвых бездомных котов», предстает в роли художника-медиума. Его инсталляции — это не препараты для научного исследования, а скорее ритуальные артефакты, пронизанные социальным и экзистенциальным бунтом. Он не стремится к классификации смерти, но наделяет её возможностью выражать себя, преобразуя её в политическое заявление.

Инсталляции Дэмиена Херста, в которых животные помещены в прозрачный резервуар с раствором формальдегида.

В сущности:

Херст трактует смерть как законсервированный биологический феномен.

Фабр, напротив, оживляет смерть, наделяя её социальным значением и вовлекая в ритуальное действие.

Таким образом, если Херст создает своего рода «естественнонаучный музей» смерти, то Фабр организует её «политическую сцену».

Принципы выставок Яна Фабра

Иммерсивность и тотальность:

Выставка Яна Фабра — это не просто экспозиция объектов, а тщательно выстроенная среда, всецело захватывающая зрителя. Она создает эффект полного погружения, стирая границы между реальностью и художественным миром. Достигается это за счет комплексного использования различных сенсорных каналов: игра света и тени, объемный звук, структурированные геометрические формы и даже специально подобранные ароматы. Все элементы работают в унисон, формируя целостное, всеобъемлющее пространство, которое активизирует чувства и воображение.

Сакральная геометрия и свет:

В основе визуального языка выставки лежат чистые, архетипичные геометрические формы, такие как сфера, куб и пирамида. Эти формы издревле наделялись сакральным значением и символизируют фундаментальные принципы организации мироздания, универсальные законы бытия. Мощные потоки света выступают в роли не просто освещения, но и метафоры сознания, знания, просветления, а также самого «Кода Любви» — ключевой концепции в творчестве Фабра. Свет пронизывает пространство, структурирует его и направляет восприятие зрителя.

Интерактивность и перформативность:

Зритель перестает быть пассивным наблюдателем и становится активным участником художественного процесса. Взаимодействие с объектами выставки, будь то прохождение через световой портал или манипулирование кинетическими скульптурами, становится неотъемлемой частью художественного высказывания. Каждый акт взаимодействия рассматривается как своего рода перформанс, как возможность для личной трансформации и открытия новых горизонтов восприятия.

Манифестационный характер:

Выставка Яна Фабра — это всегда смелое заявление, манифест о новом видении реальности, которое художник транслирует миру. Это не просто рефлексия на темы прошлого или констатация настоящего, это дерзкий проект будущего, предлагающий альтернативные пути развития и вдохновляющий на создание новой, лучшей версии мира. Выставка становится платформой для выражения идей, способных изменить сознание и повлиять на будущее.

Материал, равный другим материалам

«Я тренирую своё тело, чтобы дисциплинировать разум. Для меня мозг — это мышца, которую необходимо упражнять через физическое напряжение». (Ян Фабр)

Слова Фабра — отправная точка для осознания того, как его творчество воплощает сокрытое: идею, выстраданную через страдание, воспоминания, отпечатавшиеся в телесной памяти, и эстетику, достигнутую трудом. Визуальный анализ призван демонстрировать не только предметы, но и знаки телесного преодоления.

Для Фабра тело — равноправный «материал» в его художественной палитре, наряду с панцирями жуков, шариковыми ручками, мрамором и даже кровью. Оно подчиняется законам физики, имеет свои границы и возможности: его можно испытывать на прочность, подвергать болевым ощущениям, оно подвержено физиологическим процессам, таким как потоотделение, усталость и старение, и, в конечном счете, неизбежно увядает и умирает.

В ранних перформансах Фабр бесстрашно экспериментировал со своим телом, словно с любым другим материалом, задаваясь вопросом: какие пределы оно имеет и что произойдет, если эти пределы будут достигнуты?

Тело как поле битвы идей:

«Сила театральной глупости» (1984)

Тело — это главное «поле боя», где разыгрывается центральный конфликт его творчества: столкновение духа и плоти, жизни и смерти, красоты и насилия. Это буквальное воплощение концепции «воина», сражающегося на собственном теле.

Действия в его спектаклях часто носят ритуальный, заклинательный характер. Это попытка магически овладеть смертью через ее многократное проживание на сцене.

Повторение = жизнь:

Монотонные, повторяющиеся движения (ходьба, удары, дыхание) символизируют биологические ритмы жизни. Но тот же самый повтор, доведенный до абсурда, становится похожим на механический процесс умирающей материи. Превратить сцену в место магического действа, где, многократно проигрывая акт умирания, можно его обессилить, лишить уникальности и ужаса.

Здесь тело — это арена, где сталкиваются красота (роскошный костюм) и насилие (разбивающиеся тарелки). Через причинение боли себе художник ведет битву за новое понимание красоты, рожденной из шока и конфликта. Это прямая метафора «воина», сражающегося на собственном теле.

Носитель памяти («мозг как мышца»).

Это одна из ключевых идей Фабра. Он считает, что память хранится не только в мозге, но и во всем теле — в мышцах, коже, крови.

◦ Длительные, изнурительные перформансы — это способ «вписать» память о пережитом опыте напрямую в плоть. Перформер не просто запоминает действие, его тело физически помнит боль, усталость, усилие.

◦ Таким образом, тело становится живым архивом, биографией, написанной не чернилами, а шрамами, мышечной памятью и физиологическими реакциями.

Что происходит: Актеры-перформеры его труппы часами находятся в статичных, неудобных позах или выполняют изматывающие, повторяющиеся движения.

Это тренировка «мозга как мышцы». Физическое напряжение и боль «вписывают» роль и опыт не в сознание, а прямо в мышечную ткань. Тело перформера становится живым носителем этой памяти, оно буквально «помнит» спектакль на физиологическом уровне.

Связующее звено между жизнью и искусством.

Фабр стирает границу между жизнью художника и его искусством. Его жизнь — это непрерывный перформанс. Искусство — это сама его жизнь, проживаемая с максимальной интенсивностью.

◦ Его тело — это доказательство, свидетельство этой жизни-искусства. Все, что с ним происходит (боль, старение, болезни), немедленно становится частью художественного высказывания.

Движения перформеров часто лишены психологизма и напоминают движения марионеток, автоматов или существ, находящихся в агонии. «Трупная эстетика»:

◦ Застывшие позы, остекленевшие взгляды, механические жесты. Это не изображение смерти, а изображение жизни, одержимой смертью, жизни, которая постоянно помнит о своем конце.

Для Фабра собственное тело художника — это не просто инструмент, а многогранный ресурс, используемый для достижения художественных целей. Это и материал для смелых экспериментов, и арена борьбы между духовным и телесным, и хранилище личной памяти и пережитого опыта. Тело становится доказательством неразрывной связи между жизнью и искусством, а также универсальным символом человеческого существования. В этом самопожертвовании, в использовании своей плоти и крови как наиболее правдивой и жертвенной среды, и заключается суть «рыцарства» Фабра в искусстве.

Принципы театра Яна Фабра направлены на создание шоковой терапии реальностью. Он разрушает привычные зрительские ожидания от театра, чтобы добраться до сути человеческого существования — его боли, его предела, его животной природы и его трагической, но возвышенной борьбы со смертью через акт творчества.

Его театр — это не развлечение, это испытание и ритуал.

Принося прошлое в жертву будущему: ритуал длиною в выставку и в перфоманс

Ян Фабр создает неповторимую связь с временем, где прошлое и будущее не просто служат фоном, а становятся активными действующими лицами в его искусстве. Основываясь на проведенном анализе, можно понять, как именно он этого достигает.

Связь с прошлым. Он отсылает нас в прошлое не для ностальгии, а чтобы вытащить на поверхность вневременные, архетипические образы и ритуалы.

1. Переосмысление классического наследия (диалог с фламандскими мастерами, например, с Паулем де Восом):

Механизм: Фабр не занимается простым копированием, а вступает в полемику с художниками прошлого. Его инсталляции с чучелами и панцирями — это не повторение натюрмортов, а ответ на них. Он видит в застывшей природе не «мёртвую жизнь», а «тихую жизнь», показывая, что жизнь продолжается даже в статичном состоянии.

Смысл: Фабр акцентирует внимание на том, что темы жизни, смерти, тления и суетности бытия, которые волновали фламандских мастеров, остаются актуальными и в современном мире. Однако, по его мнению, для их выражения необходим новый, провокационный художественный язык.

2. Возвращение к истокам (возрождение ритуала и архаики):

Механизм: Многочасовые перформансы Фабра, работа с кровью, болью и выносливостью — это не просто эпатаж, а попытка возродить древние обряды инициации и жертвоприношения. Он стремится вернуть искусству сакральную, магическую функцию, утраченную в современном обществе, где доминируют рациональность и прагматизм.

Смысл: Фабр убежден, что для понимания будущего необходимо переосмыслить глубинный, архаический опыт столкновения с болью и смертью, заново пережить его.

3. Создание личной мифологии (рыцарский кодекс и культ предков):

Механизм: Персональная мифология Фабра, в которой он предстает как «Рыцарь отчаяния», отсылает к образу средневекового рыцаря, с его кодексом чести, а также к алхимикам и ученым-естествоиспытателям, искавшим истину и преобразовывавшим мир.

Смысл: Фабр примеряет на себя роль художника-аристократа, творца-алхимика, видящего свою миссию в служении Красоте, подобно тому, как рыцари служили прекрасной даме. Это попытка вернуть художнику высокий, почти религиозный статус, утраченный в современном, секулярном обществе. Он видит себя не просто ремесленником, а творцом, преобразующим мир.

Связь с будущим. Фабр не предсказывает, а проектирует будущее, создавая его биологические и духовные модели через искусство.

1. Искусство как полигон для эволюции:

Механизм: Фабр опирается на принцип «мозг как мышца», интенсивно тренируя тело для расширения границ возможного. Это — попытка сконструировать человека будущего, отличающегося большей выносливостью, осознанностью и новой «телесной памятью».

Смысл: Перформеры Фабра — это прототипы «воинов красоты», людей, эволюционировавших через искусство и способных адаптироваться к суровым условиям будущего.

2. Конструирование «новой природы» (таксидермия будущего):

Механизм: Инсталляции Фабра из панцирей жуков — это не просто декоративные элементы, а классификация форм жизни, которые могут возникнуть после исчезновения человечества. Он создает новую экосистему, пейзаж, собранный из фрагментов разрушенного мира.

Смысл: Фабр предстает в роли художника постапокалиптической эры, создающего причудливые произведения искусства из обломков цивилизации и природы. Он демонстрирует мир, в котором жуки пережили людей и стали ключевым «строительным материалом».

3. Искусство как этический компас будущего (свидетельство о настоящем):

Механизм: Шокирующие и болезненные работы Фабра фиксируют агонию современного мира. Он документирует боль, насилие и распад не для эпатажа, а как свидетель, чьи протоколы будут изучены в будущем для понимания сущности человека.

Смысл: Фабр оставляет не просто произведения искусства, а артефакты цивилизации, которая разрушала себя и планету. Его искусство — это одновременно этическое предостережение и инструкция по выживанию для будущих поколений. Оно говорит о том, что произошло, и что необходимо изменить, чтобы избежать повторения ошибок прошлого.

Мои впечатления

В 2016 году я посетила выставку Яна Фабра, и это стало для меня одним из самых сильных переживаний, связанных с современным искусством.

Это был не просто просмотр объектов — это было полное погружение в другой мир, где главными героями были боль, красота, смерть и невероятная, животная жизненная сила.

Больше всего меня поразил карнавал в его работах. Но это был не веселый праздник, а скорее древний, языческий ритуал. Перформеры в его видео и фотографиях, застывшие в невероятных позах, в костюмах из перьев, напоминали не людей, а гибридных существ, шаманов, проводников в иное состояние.

В этом был и ужас, и великолепие.

Это впечатление идеально ложится на его же цитату о том, что «мозг — это мышца».

Я увидела, как это работает: через физическое напряжение и трансформацию тела художник пытается достичь нового уровня сознания, и зритель, сопереживая, оказывается вовлечен в этот трудный путь.

Фотографии с инсталляции Яна Фабра. Меня можно найти слева в красной блузке с чёрной накидкой.

Вторым шоком стали работы из панцирей жуков.

Вблизи эти инсталляции не просто сверкали. Они жили своей собственной, загадочной жизнью.

Осознание, что перед тобой тысячи крошечных панцирей, каждый из которых когда-то был живым существом, вызывало странное чувство. Это была не смерть в ее привычном, пугающем обличье, а смерть, преображенная в вечность.

Фабр действовал как алхимик: он взял материал тления и превратил его в сияющий гимн красоте. Это заставило меня по-другому взглянуть на саму тему смерти в искусстве.

Если Херст, как мы обсуждали, ее упаковывает и продает, то Фабр — вступает с ней в диалог, оспаривает ее, заставляя служить красоте.

Вывод

Концепция выставки «Рыцарь отчаяния — воин красоты» утверждает, что в эпоху утраченных иллюзий миссия художника — стать последним рыцарем духа. Его оружие — не вера в бога, а вера в искусство, способное совершить чудо преображения. Выставка оставляет зрителя не с ответами, а с ощущением интенсивности этой битвы и вопросом: на что он сам готов пойти в своей личной «войне за красоту» и смысл?

Концепция тела находит свое наиболее полное и абсолютное выражение в перформансах Яна Фабра. Если его инсталляции и скульптуры можно рассматривать как своего рода артефакты, следы и трофеи, оставшиеся после некой битвы, то сами перформансы представляют собой кульминацию этой борьбы, разворачивающуюся в реальном времени. Живая, уязвимая плоть художника в этих акциях предстает многогранным элементом: одновременно и полем боя, подвергаемым испытаниям на прочность, и орудием, с помощью которого он воздействует на мир, и, что самое ценное, главным и неоспоримым подтверждением того, что акт искусства действительно состоялся, обрел жизнь и силу.

Fabre J. The Rhythm of the Brain // Jan Fabre: The Years of the Hour Blue. — Ghent: Imschoot Uitgevers, 2006. — P. 23-27.

Фабр Я. Рыцарь отчаяния — воин красоты: Каталог выставки в Государственном Эрмитаже / Ред.-сост. Д. Озерков. — СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2006. — 200 с.

Hirst D., Burn G. On the Way to Work. — London: Faber and Faber, 2001. — 210 p.

Hirst D. Beyond Belief. — London: Other Criteria, 2008. — 248 p.

Hirst D. Theories, Models, Methods, Approaches, Assumptions, Results and Findings. — London: Other Criteria, 2010. — 168 p.

López A. R. The Angel of Metamorphosis: Jan Fabre at the Louvre // ArtForum. — 2008. — URL: https://www.artforum.com/features/the-angel-of-metamorphosis-jan-fabre-at-the-louvre-212372/

Фабр Я. Мозг — это мышца: Интервью журналу «Коммерсантъ Weekend» // Коммерсантъ. — 2006. — URL: https://www.kommersant.ru/doc/710783

Херст Д. Я люблю тебя больше, чем любовь: Каталог выставки в Галерее Гагосян. — М.: Гагосян Гэллери, 2011. — 120 с.

22.https://www.forbes.ru/uvlecheniya-photogallery/329399-top-5-osennikh-sobytii-sovremennogo-iskusstva

https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл: Paul_de_Vos_-Still-Life_with_Dead_Game_and_Lobster-_WGA25328.jpg