Символика зверей в средневековом искусстве

Средневековое искусство не знало нейтральных образов: всё на страницах и витражах имело скрытый и прямой смысл. Земной мир животных превращался в систему знаков, отражающих душу, веру, добро и зло. Лев, единорог, дракон, агнец, феникс — не просто звери, а метафоры. Художники не просто изображали природу, а интерпретировали её как иконографию морали.

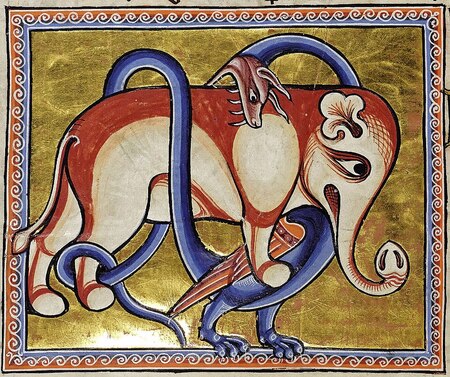

Поэтому бестиарии XII–XIII веков показывают существ, далеких от реальности, но убедительных как носителей идей.

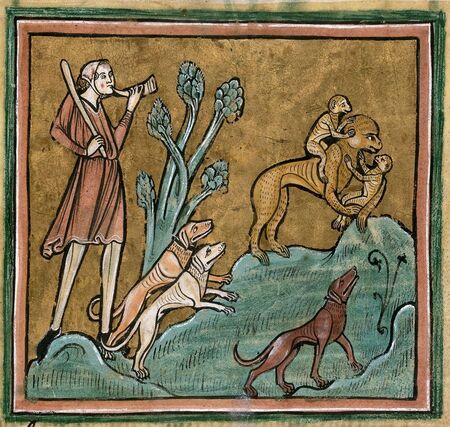

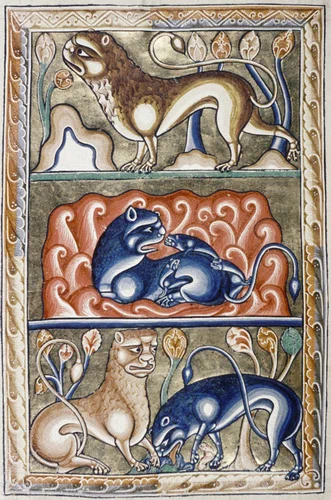

Английский иллюминированный бестиарий XII века

Искусство тех веков выстраивало зооморфный язык как способ говорить о божественном через видимое. Зачем зверь появляется на витраже или в инициале? Не ради украшения, а чтобы донести мораль и истину. Образы животных становились формой богословия: лев — Христос, агнец — жертва, единорог — воплощение чистоты. Через них художник передавал идеи веры тем, кто не читал латинских текстов. Символ не описывал животное, а превращал его в притчу, где каждое движение — знак духовного состояния. Отсюда — условные пропорции, схематичные позы, повторяющиеся композиции: это язык, а не натурная зарисовка.

Таким образом, вопрос «что изображено?» в средневековом искусстве неотделим от «что означено?». Зверь здесь — не объект наблюдения, а метафора внутреннего, инструмент познания души и морали.

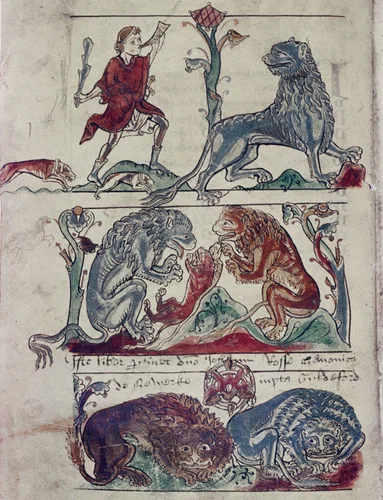

Богато иллюминированный бестиарий начала XIII века.

Чтобы понять, почему зверь получает столь высокую семиотическую нагрузку, важно рассмотреть, как складывалась сама логика средневекового «чтения мира». На страницах бестиариев, в инициалах манускриптов, в витражах и скульптурах природное существо постепенно превращается в моральную формулу. Эти превращения опираются не столько на наблюдение природы, сколько на традицию толкования, восходящую к античным и раннехристианским источникам.

Английский иллюминированный бестиарий XII века.

Так открывается вход к дальнейшему рассмотрению источников, где эта особая логика проявляется наиболее отчётливо: текстов Physiologus и латинских бестиариев XII–XIII веков. С них и начинается путь к пониманию того, как средневековое мышление создавало и читало свой мир знаков — мир, в котором каждый зверь говорит, а каждая линия изображения несёт идею.

Историко-культурный контекст

ПЕРВЫЙ ПАРАГРАФ Во второй половине Средневековья отношение к животному образу формируется в складывающемся культурном пространстве Западной Европы, где религиозная мысль, книжная традиция и художественные практики образуют единую систему. Уже в раннем христианстве природа воспринимается как «вторая книга» Бога, в которой каждая тварь обладает смыслом, а потому способна говорить о сверхприродном.

Но именно в период от XI до XIII века эта идея становится основой визуального и текстового канона. Рост монастырских скрипториев, развитие школ, усиление богословских дискуссий и формирование зрелой латинской книжности создают условия, при которых животные превращаются в устойчивые иконографические модели. В это время происходит и расширение корпуса источников: античные натурфилософские представления переосмысляются через христианскую мораль, а тексты, подобные Physiologus, становятся фундаментом для жанра бестиария, где животное описывается как носитель нравоучительной истории, а не как объект наблюдения.

ВТОРОЙ ПАРАГРАФ География образов также меняется: центры книжной культуры — Англия, северная Франция, Фландрия — вырабатывают собственные стилистические и смысловые традиции. Здесь создаются роскошные манускрипты, в которых символика зверей оформляется в единую визуальную систему: миниатюры становятся не просто иллюстрациями к тексту, но самостоятельными структурами смысла.

Одновременно с этим светская культура двора, рыцарские идеалы и ранние формы геральдики активно включают животных в собственные символические ряды: лев, единорог, грифон, орёл получают политические и социальные значения, которые затем переплетаются с богословскими. На архитектурных порталах и в витражах развивается ещё одна линия: звери используются для структурирования пространства храма, играют роль апотропеев, предупреждающих о грехе, защищающих вход, демонстрирующих борьбу добра и зла в наиболее наглядной форме.

КОНЕЦ ПУНКТА 2.1 (ИТОГИ) Культурный контекст Средневековья формирует среду, в которой животный образ становится универсальным медиатором между природой и идеей. Возрастающий интерес к систематизации знания, усложнение образовательных центров, расширение художественных программ соборов и монастырей — всё это создаёт общий фон, на котором символика животных приобретает значимость и устойчивость. Зверь становится необходимой частью визуального языка эпохи: не украшением, а семиотическим инструментом, который позволяет средневековому человеку осмыслять мир, историю и собственную душу. Именно в рамках этого историко-культурного контекста животные начинают выполнять роль своеобразных «понятий», через которые Средневековье оформляет своё представление о космосе, морали и устройстве бытия.

НАЧАЛО 2.2-2.3 Внутри этого культурного пространства особое место занимают тексты, определившие логическую структуру средневекового взгляда на животных. Ранние богословские сочинения и патристическая традиция формируют основы интерпретации природы как символической системы, но именно Physiologus становится ключевым звеном, задающим канон аллегорического описания зверя. Этот небольшой трактат, возникший в поздней античности, распространяется по Европе в многочисленных версиях и переводах, постепенно обрастая комментариями, переписывается в монастырях и включается в состав более обширных энциклопедий. Его влияние трудно переоценить: он задаёт принцип, по которому животное толкуется через моральный или богословский урок, нередко подкреплённый цитатами из Писания.

На этой основе в XII–XIII веках формируются латинские бестиарии — книги, в которых животные описываются как последовательность поучительных примеров. В них соединяются античная зоологическая традиция, библейская экзегеза и монастырская педагогика. Жанр бестиария стремится не к натуралистической точности, а к созданию универсального комментария к устройству мира: каждое существо становится частью моральной карты, где поведение зверя объясняет структуру греха, добродетели, искушения или спасения.

Эти тексты существуют не в отрыве от художественной практики. Скриптории, в которых создаются манускрипты, становятся центрами производства образов и одновременно — центрами распространения смыслов. Монахи-иллюминистры работают в режиме постоянного диалога с письменной традицией: изображение уточняет текст, а текст объясняет изображение. В условиях, когда грамотность ограничена, визуальная форма нередко становится главным способом передачи морального содержания. Именно поэтому многие миниатюры бестиариев обладают такой устойчивой композиционной структурой: они рассчитаны на мгновенное узнавание и запоминание смысла.

КОНЕЦ 2.2-2.3 Не менее важны и другие институции. Соборы, рыцарские дворы, городские мастерские создают собственные версии животных образов, интерпретируя их в соответствии с архитектурными задачами, политическими интересами или местными богословскими акцентами. Церковные школы и университеты, распространяя единый корпус текстов, закрепляют символические значения животных в образовательной среде. Таким образом, культурная инфраструктура Средневековья — от монастыря до кафедрального храма — оказывается единым механизмом, поддерживающим и развивающим язык звериных символов.

Типология образов и носителей

Визуальная культура Средневековья формировалась на множестве носителей, и каждый из них задавал свою логику работы со звериным образом. Манускрипты, витражи, скульптура, гобелены, рельефы — все они становились пространствами, где символика животных раскрывалась в зависимости от материала, функций и аудитории.

Поэтому, говоря о носителях, следует видеть не просто различия в технике, но различия в самой логике восприятия.

Манускрипты — прежде всего бестиарии и богословские сборники — были ключевым каналом, через который символы животных попадали в культуру. В них текст и изображение существовали в постоянном диалоге: миниатюра не повторяла содержание, а оформляла его в зрительную формулу. Известные бестиарии, такие как Aberdeen Bestiary или Bestiary of Rochester, демонстрируют устойчивые композиции: зверь помещён на нейтральном фоне, его поза подчёркнуто ясна, а действие сведено к минимуму, чтобы мораль была максимально очевидной.

Львица, вдыхающая жизнь в своего детёныша, или пеликан, пронзающий собственную грудь, образуют своего рода «визуальные тезисы» — лаконичные, но насыщенные смыслом.

Такой минимализм был необходим, поскольку изображение служило инструментом обучения и памяти: оно превращало сложное богословское положение в простую, мгновенно узнаваемую форму.

Бестиарии, собранные в Бодлианской библиотеке Оксфордского университета. Согласно средневековым воззрениям, дитеныши льва родятся бездыханными, на третий день родители «вдыхают жизнь» в потомство

Витражи кафедральных соборов развивали эту традицию, но в масштабе, рассчитанном на массового зрителя. Здесь животные вписывались в архитектурный ритм, становясь частью световой проповеди, которая окружала человека в пространстве храма.

Библейские сцены, добродетели, притчи — всё это сопровождалось фигурой зверя, выполняющего роль либо метафорического аккомпанемента, либо прямого символического маркера. Витражи Шартра, Амьена или Сен-Дени иногда включают фрагменты, прямо связанные с бестиарными мотивами, хотя и переосмысленные под литургические задачи. Таким образом, образ из книги выходил в пространство собора и начинал говорить с другой аудиторией — народной, не книжной, но знакомой с визуальным языком.