Свободная игра воображения и рассудка в современных визуальных практиках

Концепция исследования

Обоснование выбора темы Современное визуальное искусство развивается в направлении, где традиционные формы, жанры и средства передачи смысла перестают быть единственным способом организации опыта. Генеративные системы, письменно-графические гибриды и glitch-эстетика создают визуальные объекты, которые не поддаются однозначной интерпретации, не выполняют привычных коммуникативных функций и часто не обладают сюжетной или семантической завершённостью. В таких условиях зритель сталкивается с формами, которые вызывают эстетическое переживание за счёт самой организации визуальной информации, а не за счёт содержательного сообщения. Эта ситуация напрямую соотносится с кантовской категорией «свободной игры воображения и рассудка», где эстетическое удовольствие возникает в результате взаимодействия познавательных способностей, без привязки к конкретной концептуальной задаче.

Принцип отбора материала Материал для исследования выбирался по следующим критериям: во-первых, работы должны демонстрировать способность формы вызывать свободную игру воображения и рассудка, то есть создавать ситуацию, где зритель ощущает закономерность, но не может свести её к понятию. Во-вторых, произведения должны быть документированы и доступны для визуального анализа, чтобы обеспечить достоверность наблюдений. В-третьих, предпочтение отдавалось практикам, которые реализуют разные стратегии: алгоритмическое и генеративное искусство (Манфред Мёр, Вера Молнар), письменно-графические гибриды (Сюй Бин, Покрас Лампас, Хасан Массуди), glitch и постцифровые искажения (JODI, Роза Менкман, Takeshi Murata).

Olafur Eliasson’s artifical sun blazes in the Turbine Hall of Tate Modern, 2003. Photograph: Dan Chung/The Guardian

Принцип рубрикации Структура исследования построена по принципу тематической рубрикации, позволяющей постепенно раскрывать феномен свободной игры воображения и рассудка через разные визуальные практики. Каждая глава посвящена отдельной категории визуальных феноменов: генеративные и алгоритмические изображения, письменно-графические гибриды, glitch и постцифровые искажения.

Принцип выбора и анализа текстовых источников Для анализа текстовых источников использовался принцип сочетания классической теории с актуальными исследованиями визуальных практик. Основными текстами выступают работы И. Канта по эстетике (Критика способности суждения), современные исследования генеративного искусства и glitch-культуры, монографии и статьи о практике конкретных художников (Манфред Мёр, Вера Молнар, Сюй Бин, JODI, Роза Менкман, Покрас Лампас).

teamLab Planets TOKYO, Toyosu

Ключевой вопрос исследования Каким образом современные визуальные практики (генеративные системы, письменно-графические гибриды и glitch-эстетика) активируют свободную игру воображения и рассудка, описанную Кантом, и какие формальные свойства этих произведений способствуют возникновению эстетического опыта?

Гипотеза исследования Гипотеза исследования заключается в том, что в современных визуальных практиках эстетическое переживание возникает не из смысла или сюжетного содержания, а из структуры визуального объекта, создающей ситуацию, где рассудок пытается уловить закономерность, но не может её завершить, а воображение свободно формирует множество интерпретаций.

Метод и основание анализа

Исследование опирается на кантовское понятие «свободной игры воображения и рассудка» как на ключевой принцип анализа современных визуальных практик. Обращение к Канту здесь не является попыткой реконструировать историческую эстетику XVIII века, а служит методологическим инструментом: Кант предлагает модель эстетического восприятия, в которой удовольствие возникает не из содержания, символа или смысла, а из особого состояния познавательных способностей, вступающих в продуктивное взаимодействие. Именно эта модель, динамическая, процессуальная, не опирающаяся на понятие, позволяет анализировать визуальные формы XXI века, которые все чаще существуют вне традиционной репрезентации и не требуют устойчивой интерпретации.

Для Канта эстетическое суждение возможно тогда, когда воображение производит множественность форм, а рассудок стремится их упорядочить, однако не может заключить эту множественность в определённое понятие. Возникает состояние целесообразности без цели: форма кажется «как будто созданной для осмысления», но не приводит к ясному интеллектуальному результату. Это «как будто» является важнейшим элементом анализа визуальной культуры, где множество практик, от медиаарта до глитч-арта строятся на напряжении между структурной организованностью и концептуальной неопределённостью. Метод, применяемый в работе, основан именно на выявлении условий, при которых зритель оказывается в положении, соответствующем кантовскому описанию: когда он вынужден удерживать внимание в колебании между восприятием структуры и невозможностью её окончательно схватить.

Примером того, как визуальный объект инициирует такую игру, может служить инсталляция Олафура Элиассона Your Rainbow Panorama. Стеклянный круглый коридор окрашен непрерывным градиентом, и зритель, двигаясь внутри структуры, постоянно сталкивается с изменениями цветовых полей, не поддающихся фиксации. Воображение строит варианты возможных цветовых связей, пытаясь определить закономерность переходов, тогда как рассудок не может завершить построение понятия, поскольку цветовой опыт зависит от позиции наблюдателя и непрерывно меняется. Это не символ и не сообщение: это ситуация, в которой зритель переживает «целесообразность» чистой формы, не имеющей заданной цели.

Your Rainbow Panorama, Olafur Eliasson 2006-2011, Danemark

Аналогичную динамику можно наблюдать в работах Рефика Анандола из серии Machine Hallucinations. Каждая визуальная композиция строится на массиве данных, преобразованных алгоритмами машинного обучения в непрерывные потоки изменяющихся структур. На первый взгляд, зритель легко узнаёт элементы пейзажа, архитектурных форм или облачных масс, однако эти элементы бесконечно трансформируются, теряя устойчивость. Восприятие постоянно движется между узнаваемостью и абстракцией, между попыткой рассудка зафиксировать объект и невозможностью это сделать. Именно это состояние промежуточности, незавершённости, подвижной интерпретации соответствует кантианской модели игры познавательных способностей.

Machine Hallucinations — Nature Dreams, Refik Anadol

Важно подчеркнуть, что анализ строится не на эмоциональных эффектах и не семантике, а на структуре опыта, то, как изображение «ведёт» зрителя, заставляет перемещаться внутри визуального материала, пересобирать его, интерпретировать и тут же отказываться от интерпретации.

Именно поэтому кантовская теория оказывается удивительно применимой к медиа и цифровым арт-практикам, которые часто не стремятся к созданию устойчивой формы или сообщения. Например, работы студии teamLab, такие как Universe of Water Particles, создают пространства, где потоки света имитируют поведение воды, но без физической причинности: зритель видит «поведение», но не видит причины и не может построить понятие. Вода существует лишь как свето-форма, реагирующая на движение человека. Здесь воображение производит гипотетические модели работы объекта, но рассудок не завершает их в понятии, поскольку объект не принадлежит миру вещей, только миру визуальных эффектов. Именно этот разрыв между физическим ожиданием и цифровой симуляцией и создаёт состояние «игры».

Universe of Water Particles on a Rock where People Gather teamLab, 2018, Interactive Installation

Таким образом, Кант даёт нам не историческое учение о прекрасном, а строгое и применимое основание аналитической работы: он объясняет, каким образом визуальный объект может быть воспринят как эстетический, даже если он не изображает ничего и не имеет смысла. Современное искусство особенно ясно демонстрирует это: оно часто и строится на нарушении понятийности, предлагая зрителю не результат, а процесс.

Медиаарт: визуальная изменчивость как условие свободной игры

Медиаарт как область современной художественной практики предлагает уникальную среду, в которой визуальная форма перестаёт быть статическим объектом и превращается в процесс. Именно эта процессуальность делает его особенно продуктивным для кантовского анализа: где форма нестабильна, там воображение вынуждено непрерывно генерировать новые схемы осмысления, а рассудок вновь и вновь пытаться уловить закономерность, не способную воплотиться в понятие. По Кантy, эстетическое удовольствие возникает в момент, когда эти две способности находятся в свободном, неконтролируемом движении, и именно такое состояние провоцирует медиаарт.

Показательным примером служит работа Джеймса Таррелла Aten Reign, где свет используется не как подсветка формы, а как сама форма. В этой инсталляции Таррелл настраивает световые поля так, что архитектоника музея растворяется в мягких, пульсирующих градиентах. Цветовые слои постоянно сменяют друг друга, но делают это настолько плавно, что зритель не способен зафиксировать момент перехода. Восприятие колеблется между ощущением структуры и ощущением чистой неопределённости: мы видим «что-то», но это «что-то» не обладает предметной формой. Воображение пытается схватить модус пространства, рассудок же стремится превратить цветовые отношения в понятие, но оба процесса обрываются, находясь в непрерывном становлении. Таррелл создаёт ситуацию, где пространство как будто имеет внутреннюю логику, но эта логика ускользает — идеальная формула кантовской целесообразности без цели.

Aten Reign by James Turrell June 8, 2021

Другой характерный пример — проект японского художника Рёдзи Икэда data.tron из серии Datamatics. Здесь визуальная среда построена на потоках чисел и точек, которые образуют колеблющиеся сетки, пульсации, сверкающие плотности и резкие разрывы. Несмотря на строгую математическую основу, восприятие оказывается дезориентированным. Кажется, будто в этих структурах существует порядок: линии «как будто» собираются в фигуры, точки «как будто» следуют закономерности. Однако любой намёк на форму мгновенно исчезает, трансформируясь в новую конфигурацию. Рассудок стремится превратить эти феномены в абстрактный объект, в схему, диаграмму, карту, но алгоритмическая скорость разрушает попытку закрепить интерпретацию. Визуальное поле data.tron функционирует как чистая машина свободной игры: оно бесконечно продуктивно, но ни одно произведённое воображением построение не выдерживает обобщения.

Ryoji Ikeda, data.tron, 2007

Ещё один важный аспект медиаарта — усиление эффекта свободной игры через погружение. Инсталляция Дженни Хольцер PROJECTIONS использует проекцию бегущего текста на поверхности, но световое движение делает слова почти нечитабельными. Текст утрачивает свою функцию носителя смысла и превращается в чистое тело света. Линии букв колеблются, распадаются, пересекаются со структурой стен, превращаясь в пульсирующую ткань света. Рассудок стремится прочитать фразы, но они исчезают до того, как могут быть поняты; воображение, напротив, фиксирует ритмы, направления, интенсивности. Хольцер превращает языковой материал в визуальный поток, что создаёт идеальную ситуацию для кантовской игры: знак больше не знак, а неуклонно изменяющаяся форма.

JENNY HOLZER, PROJECTIONS, 2007

Медиаарт, использующий проекцию на ландшафт, создаёт ещё более сложные условия восприятия. Примером служит проект Ромера Бритто и студии Obscura Digital Cascades. Здесь здание превращается в гигантскую экранную поверхность, на которой движутся световые волны, напоминающие воду, огонь, дым, но ни одной из этих субстанций они не соответствуют полностью. Зритель одновременно воспринимает архитектуру и её цифровой двойник. Взгляд колеблется между чтением структуры здания и чтением светового рисунка, а рассудок не может окончательно решить, что является объектом восприятия: материальная форма или её виртуальная мутация. Это напряжение между двумя уровнями визуальности, каждый из которых стремится быть главным, удерживает восприятие в постоянном движении, что и есть чистое выражение свободной игры.

San Francisco City Hall Centennial Celebration, Obscura Digital Cascades, 2015

Таким образом, в медиаарте визуальная изменчивость выступает как главный инструмент разрыва между воображением и понятием. Свет, алгоритм, цифровая среда, гибридная реальность, всё это создает условия, в которых форма постоянно ускользает от завершённости. Зритель не воспринимает объект, он воспринимает становление объекта. Это становление бесконечное, не имеющее цели, построенное на принципиальной неопределённости и является той самой ситуацией, которую Кант описывал как благоприятную для эстетического переживания. Медиаарт показывает, что эстетика XXI века всё меньше зависит от содержания и всё больше, от структурного качества опыта: от того, способен ли визуальный объект удерживать сознание в процессе, не позволяя ему втвердиться в определение. Именно поэтому медиаарт оказывается ключевой областью для анализа свободной игры, той игры, которая делает современный визуальный опыт несводимым к интерпретации и одновременно насыщенным эстетическим удовольствием.

Генеративные и алгоритмические изображения: закономерность, ускользающая от понятия

Генеративные визуальные практики являются особенно продуктивной областью для анализа через призму кантовской «свободной игры воображения и рассудка», потому что в них алгоритмическая логика порождает визуальные структуры, которые сложно свести к устойчивым понятиям. Эти изображения демонстрируют парадокс: стабильные правила генерации сочетаются с визуальной вариативностью, а для зрителя опыт всегда непредсказуемый и открытый. В этом разрыве между заложенным алгоритмом и восприятием формы возникает пространство для эстетического переживания, близкого к гарантированному Кантом состоянию «игры».

Одним из классических и влиятельных представителей генеративного искусства является Манфред Мёр. В своих работах он использует алгоритмы, основанные на геометрических конструкциях, например, на кубах и гиперкубах. Его серия P-series (начиная с 1970-х) генерируется по строгим правилам, но визуальные результаты часто поражают своей органической глубиной и кажутся «живыми» структурами. Мёр сам описывает свою практику как «высокоскоростное визуальное мышление», где алгоритм задаёт правила, но генерируемые графические конструкции не являются простыми иллюстрациями понятий или схем, а остаются абстракциями, которые зритель может воспринимать интуитивно, но не концептуализировать полностью.

Manfred Mohr, P-series, 2010-1013

Другой значимый пример — Вера Молнар, пионерка генеративного искусства. С конца 1960-х она создаёт алгоритмические рисунки, где сочетает порядок и случайность, геометрию и «нарушения» в сетке. В серии Interruptions Молнар программирует линии, которые иногда «прерываются» случайным образом создаётся ощущение закономерности, но также и неопределённости, что порождает визуальное поле, в котором рассудок может пытаться уловить систему, но не может её свести к единственному понятию.

Vera Molnár, Interruptions, 1968-1969

В её поздних работах (в том числе NFT-серии) она даже описывает концепцию «1 % беспорядка», показывая, что визуальная форма может оставаться очень структурированной, но именно небольшие случайности нарушают полноту модели.

Также можно обратиться к Лиллиан Шварц — одной из первых женщин, применивших компьютер для художественного творчества. В Bell Labs Шварц работала с программами для анимации, создавала фильмы и визуальные эффекты, основанные на алгоритмах. Например, её фильм Pixillation (1970) сочетает компьютерную графику с оптическими эффектами, она использует геометрические формы и ритмы, которые постоянно меняются, не поддаясь окончательному определению.

В её практике зритель ощущает строгую структуру, но в то же время сталкивается с множеством возможных вариантом интерпретации — классическая ситуация, когда рассудок пытается привести форму к понятию, но воображение постоянно генерирует альтернативы.

Эти примеры (Мёр, Молнар, Шварц) показывают, что генеративное искусство уже с середины XX века оперирует состояниями, близкими к кантовской эстетике: алгоритмическое правило существует, но результат не поддаётся стабильной концептуализации. Зритель воспринимает ритм, симметрию, закономерность, но не может завершить свою интерпретацию в понятии. Удовольствие от изображения рождается из самой структуры, из игры способностей, не из сюжета, не из смысла, а из динамики восприятия.

Метод анализа, который здесь применяется, фокусируется именно на формальных свойствах работ: какие алгоритмические правила лежат в основе, какова степень вариативности, есть ли случайные или стохастические элементы, как зритель воспринимает эти формы (узнаёт ли в них геометрию, но не находит понятие), и как этот процесс восприятия может быть описан через кантианскую «свободную игру». В дальнейшем, сопоставляя такие исторические примеры с современными генеративными практиками, можно показать, что кантовская модель — не устаревший философский инструмент, а живой и актуальный метод анализа визуальной культуры.

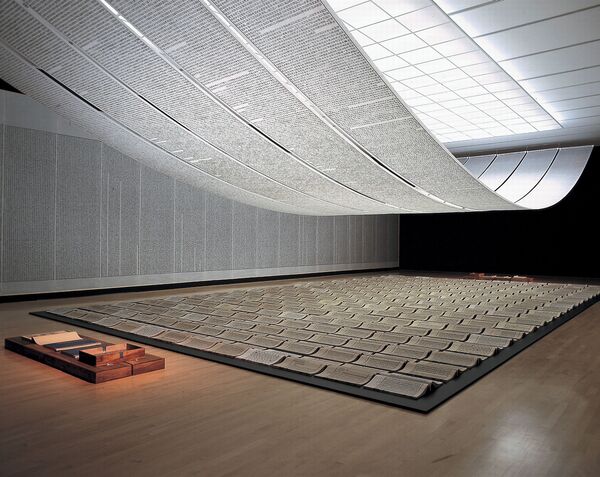

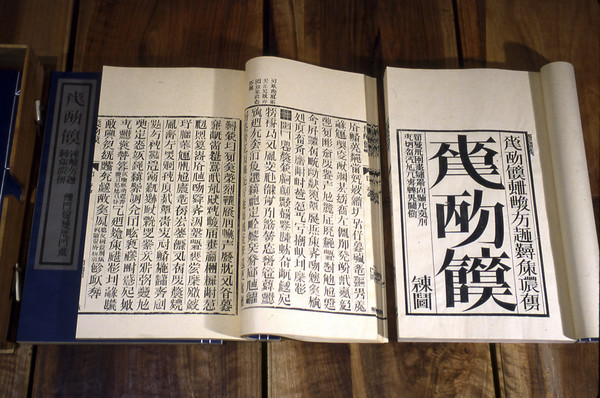

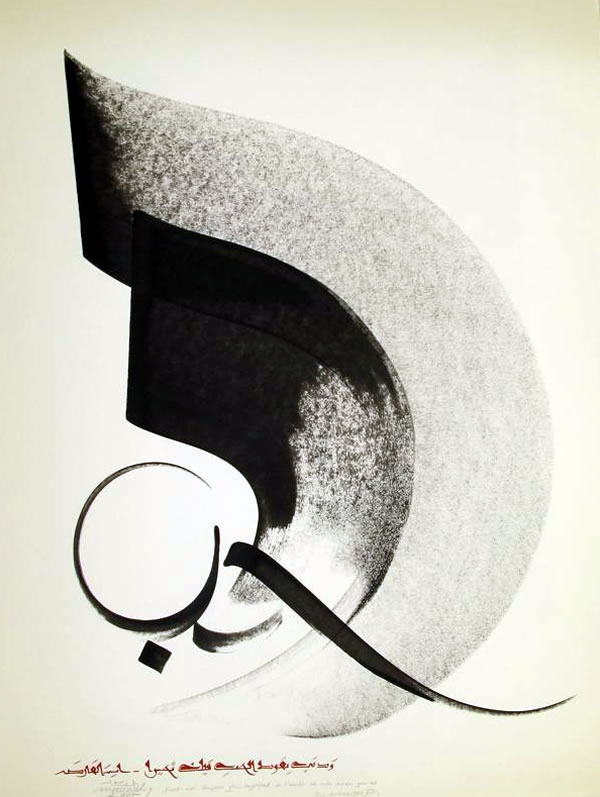

Письменно-графические гибриды: графема как форма, лишённая понятия

Письменно-графические гибриды занимают особое место в современном искусстве. Это визуальные объекты, в которых элементы письма используются не как носители смысла, а как пластический материал. Зритель сталкивается со знаком, который не выполняет свою знаковую функцию. Он узнаёт графическую систему, но смысл ускользает. Именно в этой двойственности (узнаваемости и неопределённости) возникает то состояние, которое Кант называет «свободной игрой воображения и рассудка»: рассудок ищет понятие, но не находит; воображение продолжает работать, продуцируя множество возможных интерпретаций.

Этот механизм особенно наглядно проявляется в проекте Book from the Sky китайского художника Сюй Бина. Он создал более четырёх тысяч псевдокитайских иероглифов, каждый из которых выглядит убедительно, «правильно», согласно логике реального письма, но ни один не имеет значения. Зритель, особенно если он знаком с китайской письменностью, испытывает сложное когнитивное напряжение: глаз распознаёт структуру иероглифа, его внутреннюю симметрию, стиль исполнения; рассудок готов начать процесс чтения, но сталкивается с непробиваемой пустотой. Это язык, который не говорит. Форма обладает всей «целесообразностью» реального письма, но не имеет «цели» коммуникации. Именно здесь проявляется кантовская формула: мы ощущаем целостность и внутреннюю закономерность, но не можем определить, к чему она относится. Понятие не возникает, и потому начинается свободная игра. Мы ощупываем глазами форму, ищем значения, строим гипотезы, отказываемся от них, снова возвращаемся к графемам и этот процесс становится эстетическим переживанием сам по себе.

Xu Bing, Book from the Sky, 1991

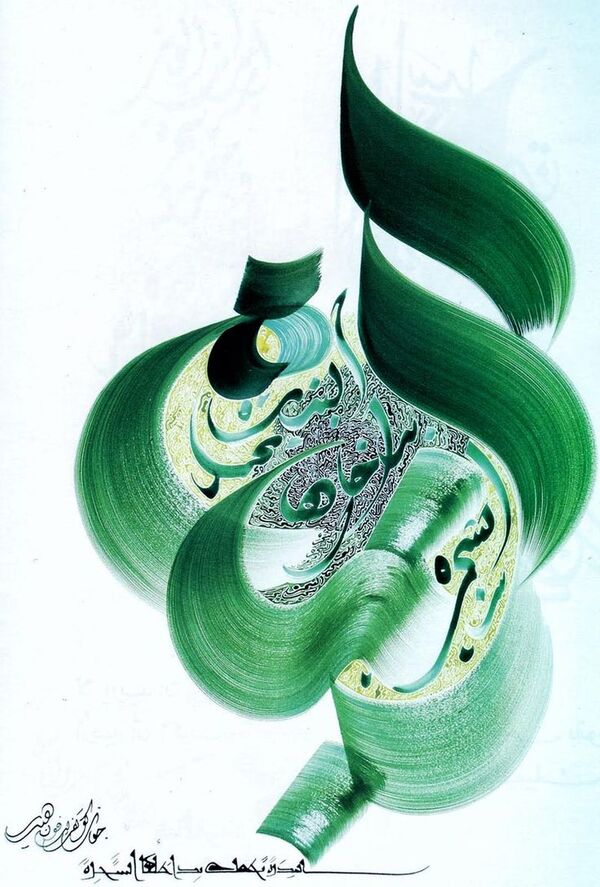

Похожее напряжение возникает в работах иракского художника Хасана Массуди, который соединяет арабскую каллиграфию с экспрессивной абстракцией. Его крупномасштабные композиции не предназначены для чтения как текст: буквы увеличены до такой степени, что их внутренняя конструкция начинает жить собственной жизнью, цветовые плоскости поглощают смысл, а динамика линии становится важнее любой словесной структуры. Даже носитель языка не всегда может прочесть написанное; графема превращается в движение, в жест, в форму, которая скорее напоминает музыкальную фразу, чем предложение. Здесь вновь срабатывает кантовская модель: рассудок пытается восстановить смысл, воображение следит за линией как за траекторией живой энергии, и именно невозможность завершить чтение делает опыт эстетически насыщенным.

Hassan Massoudy

Особое место в этом ряду занимает практика eL Seed — художника, работающего в жанре «каллиграффити». Его огромные настенные росписи, выполненные на основе арабской письменности, обладают парадоксальной структурой: они явно являются текстом, но почти никогда не могут быть прочитаны зрителем. Это связано не только с размером и сложностью линий, но и с особенностями композиции: часто смысловые блоки растянуты или скручены так, что читаемость становится вторичной по отношению к ритму и общей пластике работы. Например, в проекте Perception в Каире огромная надпись становится читаемой только с одной точки зрения, а для зрителей, находящихся внутри пространства, она превращается в абстрактный визуальный вихрь. На уровне восприятия возникает интересная ситуация: мы знаем, что перед нами текст, то есть объект, который должен быть понят, но реальный доступ к смыслу заблокирован. Получается, что семантика присутствует лишь как возможность, как тень; форма же становится первичной. Это переводит письмо в область чистой визуальности и снова запускает бесконечный цикл попыток распознать, понять, уловить закономерность — цикл, который никогда не завершается, а потому и есть то, что Кант называет свободной игрой.

eL Seed, A project of peace, painted across 50 buildings

Современная практика Покраса Лампаса добавляет к этому феномену ещё одно измерение — синтез нескольких письменных систем, в том числе латиницы, кириллицы и восточной каллиграфии, в единую динамическую форму. Его «каллиграфутуризм» основан на намеренном разрушении читаемости: буквы растягиваются, укрупняются, дробятся на модули, где смысл исчезает, остаётся только структура, ритм, движение. Например, его супрематические каллиграфические полотна и гигантские работы не предназначены для буквального прочтения; они создают ритм пространства, а не текст. Зритель сталкивается с текстом, который ведёт себя как живопись, и с живописью, которая выглядит как язык. Такое перекрёстное состояние, когда знак выполняет роль формы, а форма намекает на знак — создаёт то, что Кант бы назвал «целесообразностью без цели»: кажется, что в этом есть структурная логика, но она не сводится к понятийному содержанию.

Покрас Лампас, The LARGEST Calligraffiti in Russia and the World. 2015 COMME des GARÇONS ╳ DOVER STREET MARKET ╳ POKRAS LAMPAS

Таким образом, письменно-графические гибриды создают визуальный опыт, который основан на органическом разрыве между ожидаемой функцией знака и его фактическим присутствием как чистой формы. Этот разрыв и есть то пространство, где возникает свободная игра воображения и рассудка. Мы стремимся читать, но читаемость ускользает; мы пытаемся понять, но понимание откладывается; мы продолжаем смотреть, потому что форма всё время обещает смысл, который никогда полностью не наступает. И именно в этой неисчерпаемости эстетического потенциала письма, освобожденного от значения, открывается тот особый тип визуального опыта, который идеально соотносится с кантовской эстетикой.

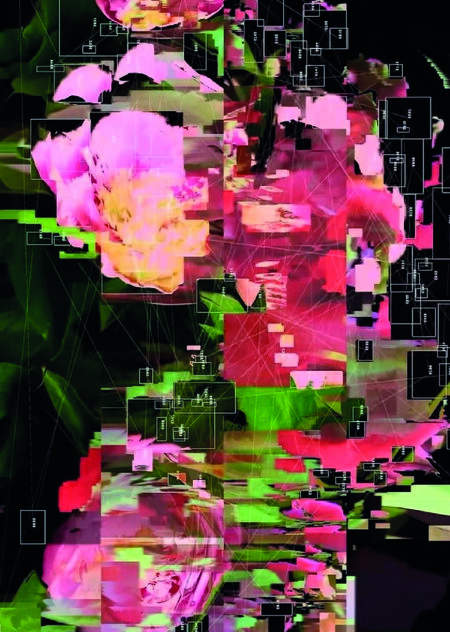

Glitch и постцифровые искажения

Эстетика glitch и постцифровых искажений представляет собой область визуальных практик, в которой сбои, ошибки и сломанные структуры становятся не дефектом, а источником художественной формы. Это пространство, в котором привычные логики цифрового изображения нарушаются, и именно нарушение становится визуальным событием. Такое состояние нестабильности идеально подходит для анализа через кантовскую модель свободной игры воображения и рассудка, потому что здесь зритель сталкивается с формой, которая обещает знакомую цифровую целостность, но одновременно демонстрирует её невозможность.

Одним из ключевых примеров является работа Джозефа Нейбора (JODI), пионера интернет-арта, особенно известного проектом OSS/**, в котором экран превращается в хаотический поток фрагментированных элементов интерфейса. Пользователь пытается распознать привычные кнопки, окна, меню, но все они распадаются, меняют положение, моргают, исчезают. Логика интерфейса разрушена, а вместе с ней и возможность понять функциональность. Тем не менее зритель продолжает искать смысловые структуры, он знает, что перед ним цифровая система, и инстинктивно пытается её реконструировать. Именно это постоянное, но безрезультатное стремление рассудка к систематизации создаёт поле свободной игры, в котором воображение начинает видеть в разрушенных меню абстрактные композиции, ритмические паттерны, визуальные «события». Глитч здесь действует как мотор эстетического опыта: вместо чтения интерфейса начинается переживание его распада.

JODI, OSS, 2000

Схожий принцип реализован в практике Розы Менкман — исследовательницы и художницы, чья книга The Glitch Moment (um) стала манифестом постцифровой эстетики. В работах Менкман, таких как The Collapse of PAL, ошибка превращается в язык. Повреждение данных создаёт сложные структуры: полосы, фрагменты, артефакты сжатия, пиксельные смещения. Эти элементы, обычно скрытые от пользователя, становятся визуально активными. Они напоминают зрителю о материальности цифрового изображения, о том, что картинка состоит из данных, которые могут разрушаться, и что разрушение обладает собственным эстетическим потенциалом. Рассудок пытается «прочитать» изображение как фотографию или видео, потому что именно так у него выстроен опыт восприятия, но фотография больше не существует: от неё остались лишь следы, намёки, контуры. Воображение, не найденное конечной формы, начинает работать с чистыми структурами цвета и пиксельной материи. Это и есть чистый пример целесообразности без цели: формы выглядят так, будто организованы по внутренней логике, но эта логика не сводится к понятию.

Rosa Menkman, The Collapse of PAL, 2011

Особую значимость имеют дейта-мошинг-видео, ставшие популярными благодаря экспериментам художников и музыкантов, таких как Takeshi Murata. Его работы, например Pink Dot, основаны на намеренном разрушении кодека, в котором ключевые кадры удаляются, а промежуточные «плавающие» данные растягиваются и захватывают всё изображение. В результате фигуры персонажей превращаются в текучие, мерцающие цветовые облака, напоминающие абстрактную живопись или жидкость. Это пространство, где цифровое изображение утрачивает фигуративность, и зритель сталкивается с остатками движения, но не с его содержанием. Рассудок ищет тело, объект, сюжет; воображение видит распад, превращённый в ритм. Именно эта невозможность «прочесть» движение в привычных координатах и вызывает эстетическое напряжение.

Таким образом, glitch и постцифровые искажения формируют особую область современного визуального опыта, в которой разрушение порядка становится источником эстетики. Ошибка, сбой, артефакт, всё это превращается в форму, которая обещает смысл, но не завершает его. Это пространство непрерывного становления, в котором цифровая среда раскрывает своё внутреннее устройство и одновременно свои пределы. В таких произведениях воображение и рассудок вступают в игру, описанную Кантом: зритель ищет понятие, но не находит его, и именно невозможность найти завершённую форму создаёт интенсивность эстетического опыта. Glitch превращает цифровую ошибку в феномен, который не может быть прочитан, но может быть пережит и именно в этом переживании проявляется его художественная сила.

Заключение

Проведённое исследование показывает, что кантовская идея «свободной игры воображения и рассудка» остаётся актуальным инструментом для анализа современного визуального искусства. В генеративных системах, письменно-графических гибридах и glitch-эстетике зритель сталкивается с формами, которые кажутся структурированными, но не сводятся к определённому понятию. Именно это напряжение между чувством порядка и невозможностью найти ясный смысл создаёт пространство эстетического переживания в кантовском смысле.

Работы Мёра, Молнар, JODI, Менкман и других художников демонстрируют, что современное искусство опирается не на устойчивый смысл, а на открытость, вариативность и незавершённость формы. Такое искусство направлено на переживание, а не интерпретацию; оно активизирует способности зрителя и превращает неопределённость в источник эстетического удовольствия.

The Glitch Moment (um) Rosa Menkman Institute Of Network Cultures, 2011

Таким образом, кантовская эстетика не только объясняет природу этих визуальных феноменов, но и позволяет понять, почему они так убедительно отражают чувствительность и мышление XXI века.

Кант И. Критика способности суждения, 1994

Mohr M. Manfred Mohr — timeline and works — URL: https://www.emohr.com/ManfredMohr_50YearCelebration_TimeLine.html

Manfred Mohr / DAM — Digital Art Museum — URL: https://dam.org/museum/artists_ui/artists/mohr-manfred/

JODI (Heemskerk & Paesmans) — net.art collective / Net Art entry — URL: https://net-art.org/jodi

Menkman R. The Glitch Moment (um) / Rosa Menkman. — Amsterdam: Institute of Network Cultures, 2011. — 64 p. — URL: https://networkcultures.org/_uploads/NN%234_RosaMenkman.pdf

Xu Bing. Book from the Sky — Smarthistory — URL: https://smarthistory.org/xu-bing-book-from-the-sky/

Xu Bing — official work page «Book from the Sky» — URL: https://www.xubing.com/en/work/details/206?type=year&year=1991

Massoudy H. Hassan Massoudy — official website (books, projects) — URL: https://www.massoudy.net/

eL Seed. Perception — project page — URL: https://elseed-art.com/projects/perception-cairo/

Wired. Epic mural spanning 50 buildings is only fully visible from one spot / Wired — URL: https://www.wired.com/2016/04/epic-mural-spanning-50-buildings-fully-visible-one-spot

Eliasson O. Your Rainbow Panorama — ARoS — URL: https://www.aros.dk/en/works/your-rainbow-panorama/

Anadol R. Machine Hallucinations — Refik Anadol Studio — URL: https://refikanadol.com/works/machine-hallucinations/

teamLab. Universe of Water Particles — teamLab Borderless — URL: https://www.teamlab.art/

Murata T. Pink Dot — artist works — URL: https://takeshimurata.com/

Menkman R. Glitch Studies Manifesto / Rosa Menkman — URL: https://beyondresolution.info/Glitch-Moment-um

https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/oct/02/how-we-made-olafur-eliasson-the-weather-project