«Черная живопись» из Дома глухого

{Введение}

Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) занимает особое место не только в истории испанского, но и европейского искусства, как художник, чье творчество искусствоведы нередко называли мостом между старыми и новыми мастерами. Гойя смог разработать уникальный визуальный язык для того времени, который во многом предвосхищал основные тенденции в искусстве 19 — 20 веков. «Вневременность» творчества мастера делает его значимой фигурой в мире искусства.

В рамках моего визуального исследования предметом анализа становится одно из ключевых произведений позднего периода творчества Франсиско Гойи — картина «Сатурн, пожирающий своего сына», написанная в период между 1819–1923 годами. Данная работа рассматривается искусствоведами как композиционный центр серии «Черных» картин, которые представляют собой уникальные фрески, отличающиеся иконографической сложностью и силой воздействия на зрителя.

Методологической основой визуального исследования послужил анализ релевантной научной литературы, посвященной творчеству Франсиско Гойи. В работе использованы как фундаментальные монографии, так и узкоспециализированные статьи, затрагивающие проблемы интерпретации его позднего периода.

Ключевыми авторами для данного анализа стали Найджел Глендиннинг, чьи работы содержат детальную расшифровку образного строя «Черных картин»; Фред Лихт, акцентирующий внимание на психологической и трагической составляющей позднего творчества Гойи; и Роберт Хьюз, чье исследование дает комплексное понимание эволюции стиля художника в социально — историческом контексте.

Структура визуального исследования:

1. O жизни

В данной главе рассматриваются ключевые моменты биографии Франсиско Гойи, повлиявшие на формирование его уникального стиля. Внимание уделяется демонстрации трансформации художественной манеры, тематике и настроению его произведений в связи с личными и историческими обстоятельствами. Таким способом мы плавно делаем переход непосредственно к предмету анализа, к картине «Сатурна». Подчеркиваются важные детали появление всей серии и их последующий перенос в музей Прадо.

2. О мифах

Глава освещает миф о Сатурне у Гойи и других мастеров, в частности, Питера Пауля Рубенса, что позволяет наиболее детально изучить новаторство и уникальность подхода Гойи к иконографическим традициям.

3. О деталях

В центре главы — детальное рассмотрение картины «Сатурн, пожирающий своего сына». Анализируются ее композиционные, стилистические и колористические особенности.

4. О гипотезах

В данной главе, проводится комплексный анализ всей серии «Черных» картин на нижнем этаже. Рассматриваются и сопоставляются существующие научные интерпретации цикла, а также формулируются собственные гипотезы относительно его символического содержания.

5. О вневременности

Заключительная глава посвящена анализу влияния позднего творчества Гойи, и в частности «Черных картин», на последующие художественные течения, что подтверждает «вневременность» его искусства.

{О жизни}

Франсиско Гойя родился 30 марта 1746 года в небольшой деревне Фуэндетодос в Арагоне. Его отец, Хосе Гойя, был мастером-ремесленником, выходцем из крестьян, мать — дочерью бедного идальго. Считается, что простое происхождение во многом определило его дальнейшую тесную связь с народной культуройи способность сохранять внутреннюю независимость, даже достигнув статуса придворного художника.

В 1759 году, в возрасте 13 лет, будущий мастер начал свое обучение живописи у художника Хосе Лусана-и-Мартинеса, где в течение трех лет преимущественно копировал гравюры великих мастеров. Вскоре, из-за своего буйного нрава, после довольно крупной уличной драки (в которой сильно пострадали люди), Франциско пришлось бежать. Так, около 1763 года художник оказался в Мадриде, где предпринял неудачную попытку поступить в Королевскую академию изящных искусств Сан-Фернандо.

Несмотря на своей плачевный опыт, Франциско не перестал вступать в драки и участвовать в дуэлях, напротив, такие занятия лишь развлекали юношу, придавали его жизни ярких красок. После очередного плачевного инцидента, герою пришлось уехать в Рим, там его жизнь проходила очень бурно, между делами, он находил время и на искусство.

В 1766 году Гойя новь пытается поступить в академию, но, к сожалению, безрезультатно. После очередного отказа, он решает вернуться в Сарагосу, где в скором времени начинает получать достойные заказы (роспись фресок церкви Мадонны дель Пилар).

Франсиско Гойя, «Воздушный змей», 1778 год / «Сбор винограда или осень», 1786 год / «Соломенное чучело (Марионетка)», 1792 год

Продолжив карьеру в Мадриде, Гойя оказался под покровительством Франсиско Байеу — придворного живописца короля Карлоса III и королевы Марии-Луизы Пармской.

Одной из ключевых тем в творчестве Гойи этого периода становится испанская народная жизнь, что, вызвало одобрение при дворе, ценившем интерес к национальной культуре.

Переломным моментом стало 1780 год, когда Гойю, наконец, приняли в Королевскую академию Сан-Фернандо, благодаря картине «Распятие», в которой, хочется заметить, уже чувствуется передовой стиль художника (глубокий лаконичный черный фон, статичная поза, крик, устремленный в небеса, яркое свечение тела).

Долгое время Гойя берет заказы на религиозную живопись. Так, большой успех ему принесла картина Святой Бернардин Сиенский, проповедующий перед Альфонсо V Арагонским, написанная между 1781 и 1783 годами.

Уже в 1785 году Гойя стал вице-директором живописного отделения академии. А в 1788 мастер получает должность придворного художника уже при Карлосе IV. Так начинается яркая придворная жизни Франциско Гойи, где он пользовался особым расположением.

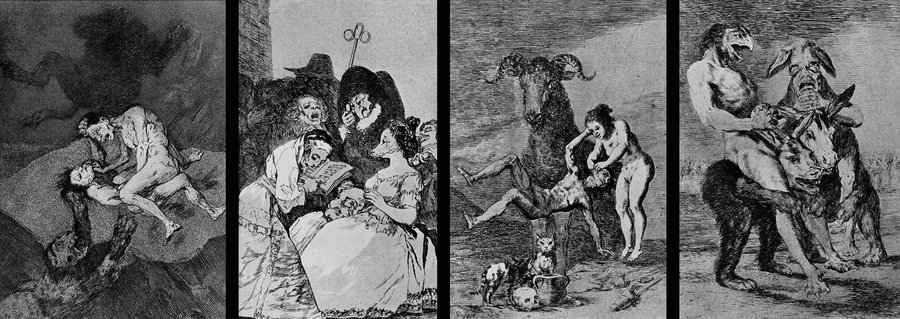

Франсиско Гойя, «Святой Франциск Борджиа изгоняет», 1788 год / «Шабаш ведьм», 1798 год / «Полет ведьм», 1798 год

Конец 1792 года стал для жизни Гойи поворотным. Во время поездки в Андалусиню, он серьёзно заболел: шум в ушах, головокружение, боли по всему телу, лихорадка, тошнота, потеря не только сил, но и зрения — никто не мог понять, что за внезапный недуг настиг Гойю.

Художнику потребовались месяцы реабилитации. К несчастью, болезнь бесповоротно забрала у него слух.

Франсиско Гойя, «Король Испании Карл IV и его семья», 1800 год / Фрагменты картины

«Любая травма заставляет думать о травмах ещё более страшных: она запускает в сознании цепь тревог и фантазий — о том, что ещё может случиться, и выдержишь ли ты, если это случится. Большая часть страдания заключена в медленном, мучительном ожидании. То, через что прошёл Гойя во время внезапной болезни, не было вымыслом — но было загадкой. Ни он сам, ни врачи, к которым он, возможно, обращался, не могли поставить диагноз: уровень медицинских знаний его времени этого попросту не позволял. Серьёзно заболеть, перенести тяжёлое поражение тела — и при этом не иметь возможности даже назвать, что с тобой; не знать, временно это или навсегда; а если временно — то насколько; погубит ли это твою карьеру, разрушит ли связи с людьми или, напротив, болезнь отступит, выпустив когти и оставив тебя в покое… Всё это — опыт, граничащий с отчаянием. Но для Гойи был ещё один, более глубокий ужас: глухота — это изоляция. И это справедливо и сегодня, несмотря на существование терапевтических и технических средств, позволяющих глухим людям в той или иной степени общаться с окружающими. А в конце XVIII века изоляция была ещё более полной: она заключала человека в безмолвную тюрьму самого себя». [11]

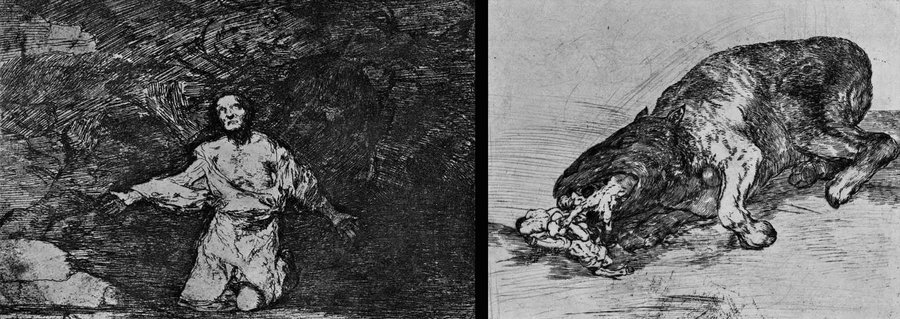

Франсиско Гойя, Серия Капричос, Страница 62 / Страница 57 / Страница 60 / Страница 63, 1799 год

Ключевое о реставрации

Карлос Форадада, Реконструкция стен в столовой «Дома Глухого», фото Лорана, Неизвестная дата

Прежде чем перейти к анализу «Сатурна», необходимо осветить историю переноса картин в музей Прадо.

Изначально созданные как росписи стен «Дома Глухого», они были обнаружены в крайне плохом состоянии. Многие предполагали, что их перенос из загородного дома в принципе невозможен. В итоге, французский банкир барон Фредерик-Эмиль смог поучаствовать в финансировании снятия фресок со стен и переноса их на холст. После завершения работ он представил их на Всемирной выставке в Париже в 1878 году, а три года спустя преподнес в дар испанскому правительству. Непосредственную работу курировал сам Сальвадор Мартинес Кубельс — главный реставратор Прадо.

Таким образом, возникает логичный вопрос: насколько хорошо мы знаем их подлинный облик? Насколько точен был «перевод», осуществлённый Мартинесом Кубельсом, у которого, по слухам, была склонность к вольностям в реставрации?

Ранние описания и эскизные репродукции позволяют предположить, что картины в доме Гойи имели ряд отличий в деталях от тех, что мы можем лицезреть сейчас. Об этом пишет Найджел Глендиннинг в своей работе о «Черных» картинах. [9]

Ж. Лораном, Фотография «Сатурна» работы Гойи / Фотография «Юдифи» работы Гойи / Фотография «Двух монахов» работы Гойи, Из издания Кальехи «449 репродукций…», 1924 год

«Исчезли плавные светотеневые переходы, моделировавшие округлость колена, — их заменили плоские, лишённые модуляции пятна света и тени. Левое колено в отреставрированной версии выглядит особенно грубо, а выразительный мазок, подчёркивавший мышцы правой ноги выше колена, был утрачен. Из-за плохой сохранности оригинала сложно однозначно оценить работу реставратора с верхними конечностями. Однако контуры левого плеча, судя по всему, переданы неверно; Кубельс также позволил себе импровизировать с правым предплечьем и частью правой ноги. Изначальная конфигурация плеча, пусть и повреждённая, выглядела более убедительно. Кроме того, реставратор выровнял тональность теней по всему полотну, что привело к уплощению форм и утрате объёма. Светотеневая моделировка в оригинале, судя по фотографии, была тоньше и изысканнее. Фотография также свидетельствует о более тонкой проработке тела жертвы: тени, обозначавшие позвоночник и лопатки, выглядели убедительнее, а само тело висело под более естественным углом. Кубельс, напротив, усилил тени под ягодицами и вдоль бёдер, создав впечатление, что колени слегка подтянуты, а ягодицы увеличены.

Изменения коснулись и волос Сатурна: реставратор добавил излишней детализации,прорисовав отдельные пряди, тогда как изначально волосы выглядели более пушистыми и единой массой. Пряди слева от лица, которые на фотографии торчали, придав лицу напряжённость, в реставрированной версии безжизненно свисают. Утрачена также выразительная линия века над широко раскрытым правым глазом; увеличенный зрачок левого глаза сделал взгляд менее неистовым и диким. Брови, ранее написанные пятнистыми прядями, превратились в чёткие тёмные линии.

Отдельного внимания заслуживает трактовка гениталий Сатурна. В отреставрированной версии пенис расположен неестественно и снабжён маловероятным бликом у основания. Фотография же позволяет предположить, что изначально он был изображен эрегированным или частично эрегированным, с бликом на крайней плоти.» [9]

Описание картины

Франсиско Гойя, «Сатурн, пожирающий своих детей», 1823 год // Фрагменты картины

«Сатурн, пожирающий своего сына» — картина, которую в залах Музея Прадо многие проходят с содроганием. Это и понятно — сюжет потрясает зрителя всепоглощающей жестокостью и бездонным безумием запечатлённого момента.

Перед нами — греческий титан Сатурн. Однако от величественного божества не осталось и следа: Гойя не акцентирует ни его божественную силу, ни карающую или «меланхоличную» природу. Тело титана изъедено временем, оно иссушено и утрачивает человеческие черты, искривляясь под действием тёмной, чудовищной силы. Мы видим обезумевшего старца с седыми всклокоченными волосами. Его дряхлые пальцы с неистовой силой впиваются в бледную плоть жертвы, оставляя кровавые следы. Юное тело — бледное, почти эфемерное. Художник делает акцент на беззащитности жертвы, на статичности ее фигуры, от которой постепенно открываются куски, показывая, с каким остервенением Сатурн раскрывает свою бездонную пасть, готовую поглотить все живое.

Лицо Сатурна воплощает первобытный ужас. Художник выделяет остекленевшие выпученные глаза, устремленные в пустоту: неестественно белые глазницы и расширенные зрачки подчёркивают безумие существа — кажется, его охватило подлинная сверхчеловеческая тьма. Во взгляде читается парализующий страх и ярость, рождённые осознанием собственной жестокости.

Хотя сцена выглядит динамичной, время для её героев будто замирает. Художнику удалось запечатлеть кульминацию безумия, выхватить этот момент. Благодаря контрасту света, падающего словно извне (со стороны зрителя), и тьмы, поглощающей фигуры полотна, возникает эффект неожиданного раскрытия бесчеловечного преступления.

Смазанность фигур, скрученность поз и их судорожность динамики — все это создает ощущение нервного помешательства. Гойя наносит краску яростно, широкими и резкими мазками, которые становятся продолжением самой тьмы.

Несмотря на мифологическую основу, картина рождает архетипический образ всепоглощающего Хаоса, Безумия, Времени, что уничтожает собственное творение.

{О мифах}

Гвидо Рени, «Избиении младенцев», 1611–1612 гг. / Микеланджело да Караваджо, «Юдифь и Олоферн», 1599 год

В европейской живописи до Гойи, в сценах жестокости и страдания, в основном преобладала возвышенная или театральная трактовка. Даже в самых драматичных мифологических сюжетах, как, например, в «Избиении младенцев» Гвидо Рени или в «Сатурне» Рубенса, насилие облачено в формы красоты, где тела сохраняют гармонию, а эмоции подчинены ясной композиционной логике.

Пьетро да Кортона, «Триумф Божественного провидения», 1632–1639 гг. Для потолка Главного зала Палаццо Барберини в Риме

Несмотря на популярность античной мифологии в европейской живописи, сюжет о Сатурне (Кроносе), пожирающем своих детей, никогда не относился к числу широко востребованных. Более того, этот образ в основном появлялся в составе обширных аллегорических циклов и больших фресок, где он олицетворял Время или одну из планет, тогда как самостоятельные, сфокусированные на ужасе мифа произведения встречаются крайне редко.

Джованни-Баттиста-Тьеполо, Потолочная фреска (Африка), Вюрцбургская резиденция, 1752–1753 гг.

Перед анализом стоит напомнить миф о Сатурне. Итак, титан Кронос в древнегреческой истории (бог Сатурн в римской): герой, который, пришел к власти свергнув своего отца Урана. Однако ему самому было предсказано, что его ждёт та же участь — он будет низложен одним из своих собственных детей. Боясь пророчества, Кронос решил проглатывать всех своих новорожденных детей. Однако его супруга Рея решила спасти одного ребенка, Зевса, который, возмужав, смог свергнуть отца и вызволить своих братьев и сестер.

«…Испанец Гойя предстает перед нами не только как гигантская личность, но и как художник, разбивший традиции XVIII века в области идеалов и в области техники, как создатель новой традиции… Мы чувствуем необходимость Гойи. Подобно тому как античная поэзия началась с Гомера, так и живопись нового времени начинается с Гойи. <…> Созданная Гойей новая традиция проникнута новым восприятием свободы, родины, религии…» [1]

- Эжен Делакруа

Франсиско Гойя, «Время пожирает», Около 1797 года / Фрагменты картины

Несмотря на то, что на первый взгляд в произведениях нет ничего общего (за исключением мифологической основы, которая), картину Рубенса, написанную в 1636–1638 годах, принято считать самым прямым предшественником Гойевской интерпретации.

Также нам точно известно, что Франциско Гойя видел данное произведение, поскольку оно входило в королевскую коллекцию, которую художник часто посещал. Об этом также свидетельствует более ранняя работа Гойи, где он также изображает титана.

Питер Пауль Рубенс, «Сатурн, пожирающий своего сына», 1636–1638 гг. / Фрагменты картины

Фламандский художник изображает Сатурна с узнаваемой для него атрибутикой. Так, в одной руке он держит косу, в другой — ребенка, которого жадно пожирает. Акт поедания выглядит волнующе: Сатурн припал ртом к груди ребенка, скрывая лицо и эмоции. Титан не просто разрывает его плоть, он будто высасывает душу и жизненные силы. Важно подметить, что «эмоционально» фокус внимания перемещается на ужас и боль, отражающуюся на лице ребенка: он кричит, пытаясь вырваться. Напряженность его тела, динамичная поза, могут подчёркивать его готовность бороться за жизнь.

Космический смысл работы придается с помощью окружения: Сатурн «парит» в небе; сверху, над его телом, сверкают небесные светилы, указывающие на планету, которой и является Сатурн. Сила тела, твердость позы титана, на мягким сгустках облаков подчеркивают его господствующую роль не только над ребенком, но и над всем земным миром. Создается возвышенный образ нечеловеческой природы.Все перечисленное подчёркивают принадлежность «Сатурна» Рубенса к иконографической традиции. В работе четко показан образ высшего существа. Несмотря на ужас сцены, зритель легко может подавить отвращение и сосредоточиться на безупречно переданной игре ужаса и прекрасного.

Мы всегда можем напомнить себе: это всего лишь миф, выразительная легенда для греческого духа.

«Если бы слова искусство и красота имели одинаковый смысл, Гойя не был бы художником» [4]

— Андре Мальро

Франсиско Гойя, «Сатурн, пожирающий своих детей», 1823 год // Фрагменты картины

Интерпретация Гойи наполнена уже совсем другими эмоциями. На полотне нет место ничему кроме безумия и свирепости. Если в работе Рубенса чувствуется театральное начало: его фигуры разыгрывают судьбу драматически убедительным и, в конечном счёте, рациональным образом, то в картине Франсиско Гойи вечное молчание.

Первый живописец позволяет ребёнку кричать о помощи, от боли, полотно Рубенса наполнено действием и отчаянным криком, тогда как Гойя обрекает тело на безмолвную гибель: мир художника кажется статичным и беззвучным, будто бы замершим в предсмертной агонии.

У Гойи царит всепоглощающая пустота ужаса: душевная и композиционная.

Франсиско Гойя, «Сатурн, пожирающий своих детей», 1823 год // Фрагменты картины

Что мы видим? Если абстрагироваться от названия, придуманного критиками уже после смерти Гойи, в картине сложно увидеть традиционный миф о Сатурне. Главная фигура лишена определенных деталей, обычно ассоциирующихся с героем мифа (коса, песочные часы и т. д.).

Между тем, коса является устойчивым идентификатором образа, восходящим к «Теогонии» Гесиода (155 и сл.), где Кронос оскопляет Урана этим серпом. Кроме того, меньшая фигура также противоречит канону, поскольку не имеет ничего общего с телом младенца, которого, согласно тому же источнику («Теогония», 460 и сл.), титан проглатывал целиком.

Хочется добавить, что в мифе Сатурн, при всей своей жестокости, остаётся героическим протагонистом. И эту «традицию» Рубенс сохраняет. Фигура Гойи — нет. Сатурн даже не фигура в полном смысле. Его анатомия подобна сгустку тьмы, которая его окружает, изменчивой, неопределённой форме, устремленная в панику и ужас. Гойя в этой картине был озабочен чем-то большим, чем рассказ о жестокой греческой легенде.

Бялостоцкий (Bialostocki) писал, что «Гойя дал жизнь оригинальной иконосфере, в которой классические божества смешиваются с мотивами, происходящими из народной мифологии; где элементы испанской повседневной реальности — навязчивой, жестокой и едва переносимой — сочетаются с баснями, пословицами и символами эмблематического происхождения. Логическое качество, усиленное рационализмом эпохи Просвещения, проникло в воображение Гойи и заставило фантастических монстров, которых оно порождает, предстать перед нами в полной реальности своего существования. Существует фундаментальное различие между монстрами позднего Средневековья и искусственными монструозными структурами Босха, с одной стороны, и живым и ужасным монстром Гойи, факт, который уже подчёркивал Бодлер» [5]

{О деталях}

Картина «Сатурн» Гойи, будучи частью монументального цикла «Черных картин», изначально была написана на стене его дома «Кинта дель Сордо». Этот факт объясняет ее мощное, фресковое звучание, которое не теряется даже при скромных размерах (143×81 см) и вертикальном формате.

Франсиско Гойя, Фрагменты картины «Сатурн, пожирающий своих детей», 1823 год

Композиционный строй произведения подчиняется передаче всепоглощающего ужаса.

Тело встраивается в центр композиции, становясь самый акцентной деталью, за счет использования светлой сияющей краски и яркого красного оттенка.

Контрастность композиции создается за счет противопоставления тела жертвы и титана: если первая фигура находится под прямым углом, то вторая, наоборот, создается с помощью резких диагоналей. Благодаря такому приему подчеркивается динамичность действия титана и статичность тела жертвы.

Хаос усугубляется приемом намеренного обрезания кадра: Гойя намеренно «обрезает» края полотна, скрывая часть тела титана, создавая ощущение, словно это случайный, шокирующий кадр, выхваченный из мрака. Этот прием создает эффект неожиданного вторжения зрителя в приватное пространство чудовищного преступления.

Франсиско Гойя, Фрагменты картины «Сатурн, пожирающий своих детей», 1823 год

Работа написана быстрыми резкими мазками. Кисть движется независимо от формы, по сути, намечая образ самостоятельно.

Художник намеренно создает ощущение всепоглощающего хаоса: как Сатурн пожирает своего «сына», так и сама тьма медленно поглощает фигуру титана.

Подобно Сатурну, мазок Гойи в этих картинах готов пожрать образы, которые являются его порождением. Так, кисть движется независимо от формы, которую она в конечном счёте создает. Конфигурация цветовых областей, возникающая в результате этой техники, производит эффект фигур, лиц или пейзажа лишь во вторую очередь, и напряжение нарастает между манерой письма и образом, который ею производится. Именно это ответственно за жуткое и тревожное впечатление от фигур, вечно пребывающие на грани разложения и полного растворения в темноте.

Черный, как квинтэссенция внутренних страхов

«Свет является основополагающим элементом изобразительного искусства».[10] В то время, как тьма рассматривалась лишь, как функция света (как его отсутствие или ослабление).

Тьма как таковая, тьма как самостоятельная сила, а не просто результат ослабленного света, никогда не обсуждалась. И она никогда не была жизненной силой в искусстве вплоть до нашего времени.

Гойя порывает данную традицию, создав офорты «Капричос»: тени фигур исчезают, свет ограничивается цветовыми диапазоном черного, белого и серых тонов.

Франсиско Гойя, «Сатурн, пожирающий своих детей», 1823 год, Фрагменты картины

У Гойи источник света неоднозначен и часто противоречив.

Эд Рейнхард, Ultimate Painting, 1963 год / Untitled, 1964 год / Abstract Painting, No. 34, 1964 год

В «Черных» картинах тьма становится решающим элементом и занимает доминантную функцию. Она двойственна: в один миг тьма поглощает картину, засасывает ее, скрывая действие от посторонних глаз, в другой дает возможность человеку увидеть в темноте волнующее, образы, скрывающиеся мире трансцендентного.

Быстрые резкие и анархичные наложения черного пигмента придают и рыхлость, и глубину тьме.

Пожалуй, прекрасной современной интерпретацией «гойевской» темноты могут служить работы Эда Рейнхардта. Его монохромные, почти неразличимые черные полотна, как и пространства испанского художника, требуют долгого всматривания.

{О современниках}

Говоря о современниках Гойи, необходимо упомянуть Генри Фюсли — художника, чьи картины были довольно близки к фантазиям испанского мастера. Однако было яркие различия в подходах.

Фюсли, безусловно, пробуждает темное, чудовищное из глубин подсознательного, однако это не выглядит, как акт, направленный против уставов и идеалов академии. Да, он выходит за их пределы, однако не ломает их, не идет против них. Он мягко встраивает «новое» в свои полотно, при этом сохраняя сильную связь с традициями Ренессанса. Все же мы чувствуем не отвращение, рассматривая, например, «Ночной кошмар» Фюсли, напротив, композиция, тонкость линий, изящность — все это доставляет удовольствие вместо страха, ужас граничит с прелестью.

Театральность — вот чувство, которое не отпускает зрителя при рассмотрении работ Генри. И это чувство часто поставлено на службу ужасающему.

Как уже было сказано раннее, образы Гойи лишены какой бы то ни было театральности. Если Фюсли показывает нам поставленный спектакль ужаса, то Гойя сталкивает зрителя с чудовищной, неопримиренной реальностью безумия и плоти.

Иоганн Генрих Фюсли, Ночной кошмар, 1781 год / Ночной кошмар, 1781 год

«Гойя не имеет ни предшественников, ни настоящих последователей; он стоит совершенно обособленно, выражая свою причастность к культуре своего времени только тем, что и он декадент до мозга костей, до самых глубин души».[6]

— А. Бенуа

{О гипотезах}

Анализируя «Черные» картины Гойи, важно подчеркнуть, что многие выводы искусствоведов носят гипотетический характер и продолжают быть предметом дискуссий. Приводимые ниже данные следует рассматривать именно в этом ключе.

Гойя никогда не собирался выставлять эти работы. Он никогда не составлял для них «программные заметки», как он это делал для «Капричос» и «Бедствий войны». Вероятно, он никогда ни с кем о них не говорил, это был его личный акт.

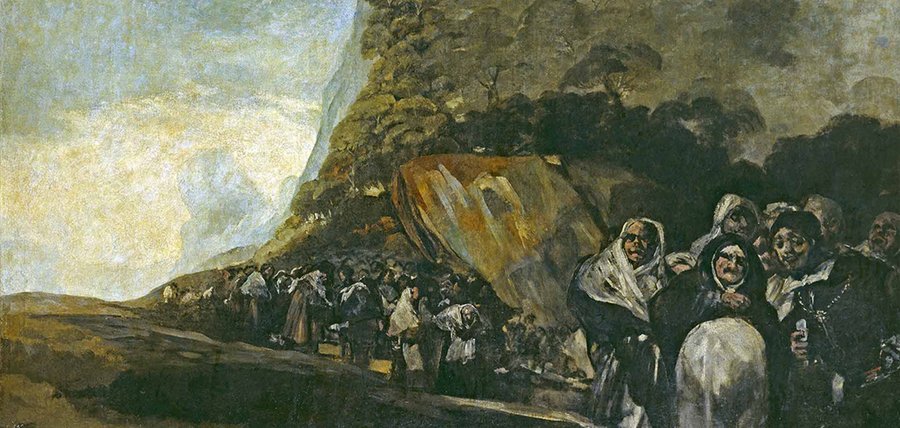

Франсиско Гойя расписал стены двух прямоугольных залов на разных этажах, которые имели различие в расположении архитектурных проёмов: если на первом этаже каждую из боковых стен прорезали два проема, то на втором — лишь один, расположенный по центру.

Именно эта архитектурная особенность предопределила формат и размещение фресок. Так, на первом этаже между проемами располагались монументальные горизонтальные композиции, тогда как на втором — более камерные. Остальные работы, имевшие вертикальный формат, были размещены между дверных проемов.

Лоран Матерон сатирически описал данную серию картин, как «сцены местных нравов» [10]

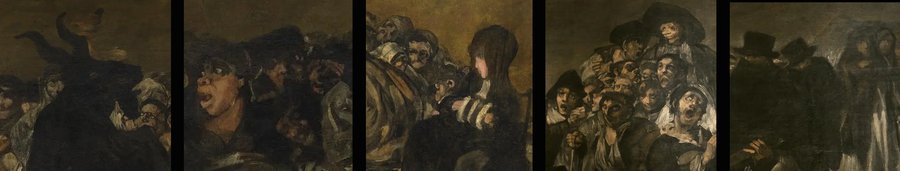

На первом этаже (в столовой) были размещены следующие картины: Две главные композиции, расположенные в дальнем конце зала напротив входа, задавали тон всему пространству: слева — «Сатурн, пожирающий своего сына», справа — «Юдифь и Олоферн». На стене у входа им вторили картины среднего размера: справа, напротив Сатурна, — «Манола» (меланхоличная женщина в чёрном, опирающаяся на каменную глыбу), а слева, напротив Юдифи, — «Два монаха». Боковые стены занимали монументальные горизонтальные полотна: слева, на стороне Сатурна, — «Шабаш ведьм», а справа, на стороне Юдифи, — «Паломничество к Сан-Исидро». Завершала композицию, вероятно, картина «Два старика, едящих суп», размещённая над входной дверью в качестве наддверного панно.

На втором этаже (в мастерской): «Собака», «Смеющиеся женщины», «Поединок на дубинах», «Читающие мужчины», «Атропа» («Мойры»), «Асмодей, или Фантастическое видение», «Прогулка инквизиции»

Франсиско Гойя, «Поединок на дубинах», 1823 год / «Атропа» («Мойры»), 1823 год / «Асмодей, или Фантастическое видение», 1823 год / «Прогулка инквизиции», 1823 год

Каждый образ настолько иррационально искажён относительно координат обычной логики, что мы не можем не поддаться искушению интерпретировать их в соответствии с нашими собственными страхами и тревогами. Картины говорят о пустоте, о ничтожестве, которое окружает нашу жизнь и наши действия. Наш первый импульс — наполнить угрожающий вакуум этих картин каким-то смыслом. Подстёгиваемые страхами, которые Гойя пробудил в нас, мы пытаемся свести его загадку к уровню головоломки.

Франсиско Гойя, «Смеющиеся женщины», 1823 год / «Собака», 1823 год / «Читающие мужчины», 1823 год

Рассматривая картину «Сатурн, пожирающий своего сына» отдельно, можно выдвинуть несколько гипотез:

1. Сатурн, как олицетворение старости и даже смерти: два историка искусств Диего Ангуло и Фольке Нордстрём подчеркивают важность отхода Гойи от иконологической традиции изображения божества: Сатурн предстает холодным и иссохшим существом, образ которого больше связан со старостью и смертью (что подчеркивается доминантностью черного цвета), нежели с титанической силой и могуществом. Возможно, в этом образе испанский художник видел себя: старый (ему на тот момент было уже около 73 года) и больной, он уничтожает свою юношескую личность, которая напоминала ему о былом времени без болезни.

2. Сатурн, как божество войны, голода и катастроф: В своем позднем творчестве Гойя не раз обращался к политическим и социальным темам. В офортах «Капричос» он сатирически дискредитировал католическую церковь, критикуя за превышение полномочий и инквизицию. В «Бедствиях войны» художник освещал, как политические игры влияют на сознание общества, как оно подрывается и ожесточается. В этой системе угнетения, где просветительские идеи подавлялись тиранией — коррумпированной монархией и алчной церковью, — образ Сатурна приобретает новое звучание. Могучий титан становится воплощением самой власти, пожирающей собственных народ. Так, мифологический сюжет становится у Гойи универсальным языком для рассказа о трагедии целой эпохи.

3. Сатурн, как жертва обстоятельств: Жизнь Франсиско Гойи можно разделить на две части — жизнь до и после болезни. Внезапный недуг стал отправной точкой в развитии у живописца нового художественного стиля, в его личных работах, сделанных не на заказ, начали преобладать темные образы. В данном контексте возникает гипотеза об автобиографическом прочтении мифологического сюжета. Так, фигура Сатурна может интерпретироваться как сила недуга, юное тело, в свою очередь, можно сопоставить с ранним творчеством Гойи, с его жизнью полной красок и движения. Таким образом, акт каннибализма превращается в мощную визуальную метафору внутренней трагедии художника.

Франсиско Гойя, «Великие козни или шабаш ведьм», 1823 год / «Паломничество в Сан-Исидро», 1823 год

Также не стоит забывать, что древнеримский бог Сатурн в греческой мифологии это Кронос, который в свою очередь отождествлялся не только с земледелием, но и со временем. Поэтому Франсиско Гойя, будучи в преклонном возрасте, мог в своей работе обратиться к данному образу в контексте быстротечности и бренности всего сущего.

Франсиско Гойя, «Юдифь и Олоферн», 1823 год / «Два монаха», 1823 год / «Сатурн, пожирающий своих детей», 1823 год / «Два старика за едой», 1823 год

Картину «Автопортрет с доктором Арриетой» можно представить, как пролог, к серии «Черных» картин и подвязать к моей третьей гипотезе.

Итак, Джон Моффитт в своем труде об автопортрете Гойи отмечает, что в испанской ритуальной практике существовала традиция приглашать друзей, а не родственников к умирающему. Испанцы верили, ч то именно близкий друг мог помочь на смертном одре.

Доктор Арриета в автопортрете встаёт между Гойей и фантастическими тёмными фигурами, теснящимися на заднем плане.

В целом, тематически и технически картины связаны, и хронологическая последовательность также не может быть проигнорирована.

Франсиско Гойя, Автопортрет, 1795 год / Автопортрет, 1815 год / Автопортрет с доктором Арриетой, 1820 год

«Чёрные картины» как результат страшного путешествия Гойи к самому краю могилы

Возможно, это также объясняет сопротивление, которое Гойя оказывает действиям врача в «Автопортрете». Прочувствовав в полном мере тщетность, безумие и хаос во время галлюцинаций своей болезни, Гойя сопротивляется тому, чтобы его тянули обратно к жизни (многие историки предполагали, что Франсиско Гойя страда от депрессии, это, вероятно, стало реакцией организма на неизвестную болезнь).

Истинный яд «Чёрных картин» заключается в их парализующей, уничтожающей природе.

Равнодушие перед лицом смерти — вот что, возможно, одолевало Гойю во время болезни и заставляло доктора Арриету навязывать своё лечение не желающему того пациенту.

Франсиско Гойя, Автопортрет с доктором Арриетой, 1820 год, Фрагменты

Контраст мужского/женского, молодого/старого

Примечательно, что молодость в серии Гойи отождествляется с женщиной, старость же, напротив, связана с мужчиной: «Сатурн» и «Юдифь»; «Сатурн» и «Леокадия»; «Юдифь» и «Два монаха»; «Леокадия» и «Два монаха»; «Паломничество к Сан-Исидро» и «Шабаш ведьм».

За счет такой контрастности можно отметить отношение испанского мастера к своей старости и болезни. Выше я уже отмечала, что полотно с Сатурном может отождествляться с жизнью автора: утомленный болезнью и недугами, он, охваченный депрессией, убивает свою юношескую версию.

Франсиско Гойя, «Донья Леокадия Соррилья» (домработница художника), 1823 год

Основная полемика вокруг картины «Донья Леокадия» (или «Манола») касается личности девушки. Мнение искусствоведов разделилось: одни полагают, что это была Леокадии Вайс, другие, что герцогиня Альба. Однако, по мнению историка Валериано Босаля, второй вариант имеет мало обоснований.

Предположим, что Леокадии Вайс является героиней полотна, тогда можно рассматривать связь данной работы с картиной Сатурна в двух ключах:

1. Биографические прочтение: связь художника с молодой девушкой. Данная интерпретация установила бы прямую связь между «Сатурном» и «Леокадией», исходя из старости художника и молодости женщины соответственно, усиленную ее меланхоличным отношением.

2. Художественное прочтение: Франсиско Гойя переносит на полотно жизненную силу молодости, ее энергию и интенсивный эротизм девушки. Примечательно и то, что картину часто называют «Манола». Так, испанских женщин из простонародья называли махо: они часто ассоциировались с жизненной энергией, силой, молодостью и эротизмом.

Франсиско Гойя, Фрагменты из серии «Черных» картин

Метаморфозы и инфернальность, как общая тема всех картин: Тема физического и духовного превращения пронизывает весь цикл. В картине «Два старика, едящие суп» метаморфоза завершена, и звериные черты становятся фокусом, привлекающим наш взгляд. Гойя изображает ведьму и саму Смерть — оба героя инфернальные, они существа того инверсивного мира, к которому испанский художник хотел приблизиться.

Важно, что процесс дегуманизации представлен как универсальный для всех героев: «метаморфируются» ведьмы и колдуны, также девушка, которая будет посвящена, паломники святого Исидора, сам Сатурн в своем каннибализме, Юдифь со своим насилием.

Смерть, как общая тема всех картин: В «Сатурне» и в «Юдифь» это отражается довольно ясно в убийстве. В картине «Два монаха» только один герой является обычным стариком, второй же представляется инфернальным существом из потустороннего мира. Возможно, эта сама смерть пришла за душой старца. В картине же «Донья Леокадия» тема смерти показана довольно прямо: героиня опирается на надгробный камень. Интереснее обстоят дела с двумя горизонтальными полотнами. Так, в «Шабаше ведьм» метафора смерть показан через жертвоприношения: молодая девушка готовиться навсегда изменить свою жизнь, вступить в иной мир, мир ночи, мир смерти. В «Паломничестве к Сан-Исидро» представлен мир в инверсии, мир тьмы и смерти (Гойя ранне писал картину с таким сюжетом, однако там доминировали светлые тона, и процессия шла не ночью). Это потусторонними мир, где изображено все испанское общество.

{О вневременности}

Валериано Босаль в своей книге о «Черных» картинах Гойи отмечал его великий вклад в историю живописи: «Пять путей мы можем пройти в нашем стремлении очертить след, оставленный творчеством Гойи… пути, которые многократно пересекаются». [6]

Нами будут рассмотрены 2 пути, которые наиболее полно отразились в авангардном искусстве.

Пабло Пикассо, «Герника», 1937 год

1. Путь предвосхищения художественных

Валериано Босаль рассуждает о влияние Гойи на импрессионизм (в чем крайней не уверен), экспрессионизм и сюрреализм.

Творческое наследие Франсиско Гойи демонстрирует выраженные черты экспрессионистической эстетики, что позволяет рассматривать экспрессионизм не как ограниченное временем художественное течение, а как перманентную возможность в эволюции визуального языка. В работах мастера, в частности, в «Черных» картинах природа экспрессионизма проявляется на стилистическом уровне через энергичный, импульсивный стиль мазка, создающий напряженность в образах.

Важной современной для нас особенностью Гойи становится радикальная субъективация художественного высказывания: происходит коммуникация со зрителем, которая проходит, например, не через сословную принадлежность, а с помощью индивидуального внутренние ощущения.

Что касается связи с сюрреализмом, то, несмотря на стилистические расхождения, влияние Гойи можно обнаружить на уровне лирического принципа. В работах угадывается наследие гойевских «сцен нравов» и искаженных физиогномических образах, развитие антропологической концепции.

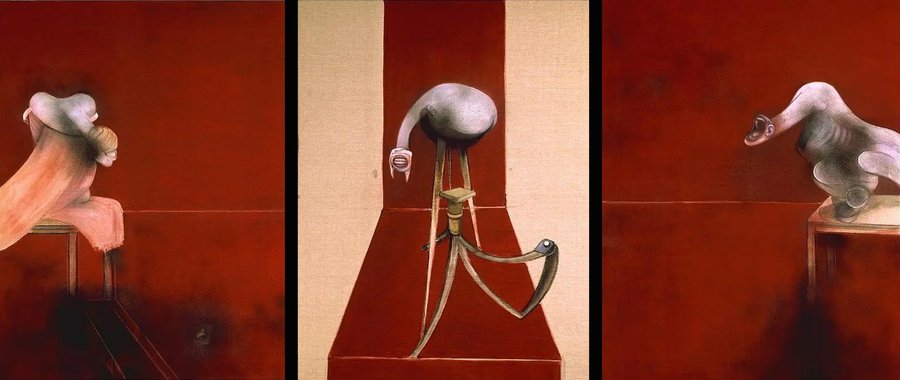

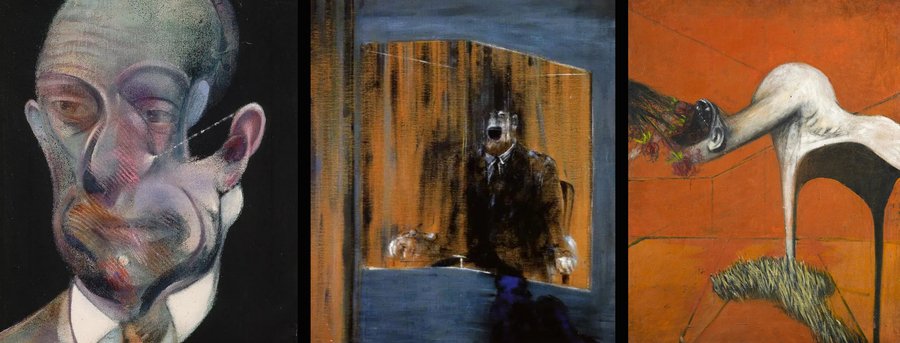

Фрэнсис Бэкон, Эскиз к портрету (Мишель Лейрис), 1978 год / Эскиз портрета, 1949 год / «Ярость», 1944 год / «Три этюда к фигурам у подножия распятия» (вторая версия), 1988 год

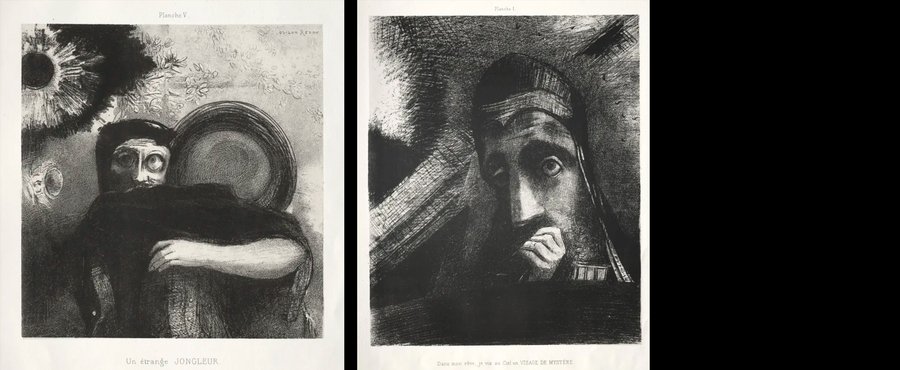

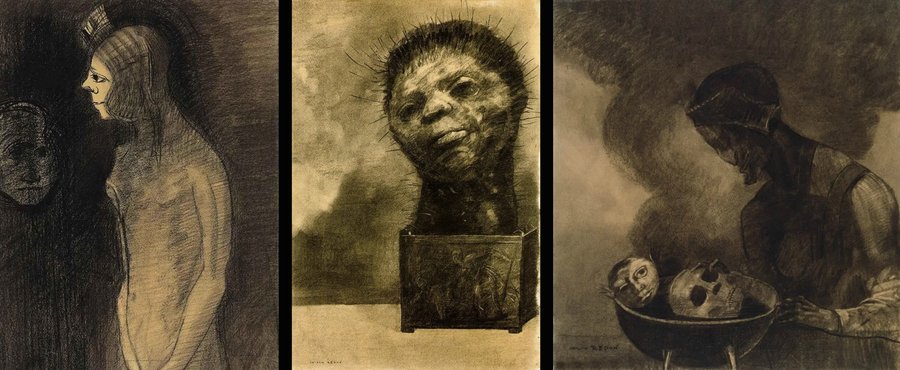

Одилон Редон, «Явление», Неизвестная дата / «Мужчина-кактус», 1881 год / «Котел колдуньи», 1979 год / «Посвящение Гойе Странный жонглер», 1885 год / «Посвящение Гойе Странный жонглер», 1885 год

2. Путь «Мира Ночи» В 1757 году Эдмунд Берк в своей монументальной работе «Философский опыт о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» постарался сформировать эстетическую категорию возвышенного. Работа оказала особенное влияние на европейскую художественную мысль.

В кругах Франциско Гойи она также получила «продолжение». Таким образом, рождается новый художественный дискурс, направленный на анализ возвышенного, связанного с ужасом, силой и мраком.

Эстетическая концепция возвышенного у Эдмунда Бёрка основывается на парадоксальном превращении негативных аффектов в источник наслаждения. Речь идет не об отрицании ужаса, а о его сублимации: созерцание грозной, подавляющей силы (будь то разъяренная стихия или бездна) рождает двойственное чувство страха и восторга. Ключевым условием для возникновения этого «радикального удовольствия» является прямая апелляция к экзистенциальным основам человеческого бытия. Ужас должен восприниматься как реальная, но «дистанцированная» угроза, позволяющая сознанию, оставаясь в безопасности, пережить катарсис от столкновения с всепоглощающей мощью.

Однако Гойя сразу отдаляется от этой концепции (осознанно или неосознанно). В отличие от «возвышенного», патетическое у Гойи не сублимирует ужас в удовольствие, a представляет его с бескомпромиссной интенсивностью, исключающей эстетическое наслаждение в его традиционном понимании. Удовольствие, если о нем можно говорить, смещается здесь в плоскость аристотелевского «удовольствия от узнавания» — проницательности в постижении сущностных, онтологических основ человеческой природы.

Шарль Бодлер писал (o гравюрах «Капричос») в «Некоторых иностранных карикатуристах», что Гойя сумел создать правдоподобное чудовищное, где чудовищным представляется не внешнее по отношению к человеческой природе отклонение, но ее имманентная составляющая.

Макс Клингер, Сюжет 174, Неизвестный год / Сюжет 176, Неизвестный год / Сюжет 119, Неизвестный год

Хадзимэ Исаяма, Манга «Атака Титанов»

По моему мнению, творчество Франсиско Гойи оказало особо влияние на Хадзимэ Исаяму, автора культовой манги «Атака на титанов». Это проявляется не только в визуальных отсылках, но и в общем подходе к раскрытию темы жестокости, граничащей с безумием.

В манге главные герои — это эльдийцы, живущие на острове Парадис. На протяжении долгого времени они сражаются с титанами, защищая границы своего государства. Поворотным моментом становится раскрытие правды: титаны — это угнетенные эльдийцы, насильно превращённые в безмолвное оружие государством Марлией. Лишенные разума и воли в результате инъекции спинномозговой жидкости, они становятся политическим инструментом для устрашения всего мира. Таким образом, грань между чудовищем и человеком стирается: главные герои испытывают смешанные чувства, когда понимают, что все это время убивали свой же народ.

Ярчайшим примером влияния Гойи является эпизод, в котором дочери Имир Фриц — Роза, Мария и Сина — пожирают тело собственной матери, чтобы получить божественную силу. Этот инверсиный акт каннибализма, совершенный под давлением отца, демонстрирует ту самую жестокость, граничащую с безумием. Как и у испанского художника, чудовищное здесь становится не внешней угрозой, а имманентной частью человеческой природы, проявляющейся под влиянием страха и жажды власти.

{Вывод}

«Черные» картины Гойи помогли сформулировать 3 главные темы его позднего творчества.

Мир субъективности, как встреча искусства с индивидуумом; Мир гротеска — демонстрация чудовищного начала, как имманентной части каждого человека; Мир насилия, ведущий к безумному всепоглощающему крику.

Калмыкова В. (Сост.) Франциско Гойя. М.: КоЛибри, 2015. (Дата обращения: 18.11.2025)

Корелина А. Е. Влияние травматического опыта на процесс создания произведения искусства: «до» и «после» (на примере творчества Франциско Гойя) // Мир науки, культуры, образования. № 2 (99). 2023. (Дата обращения: 22.11.2025)

Рыков А. В. От доброго дикаря — к злому авангардисту. Смена парадигм и мифологемы модернизма в западноевропейском искусстве XVIII века // «Мощно, велико ты было, столетье!». СПб.: Алетейя, 2014. (Дата обращения: 22.11.2025)

Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания // Фейхтвангер Л. Собрание сочинений в 12 т. Т. 10. М.: Художественная литература, 1967. (Дата обращения: 18.11.2025)

Якимович А. К. Поздний Гойя: притяжения земли и воздуха // Якимович А. К. Время потрясений. М.: БуксМАрт, 2018. (Дата обращения: 22.11.2025)

Bozal V. Francisco Goya, vida y obra. Vol. 1–2. Madrid: TF Editores & Interactiva, 2005. (Дата обращения: 23.11.2025)

Dervaux A. Depression in the life and work of Goya (1746–1828) // L’Information Psychiatrique. Vol. 83, № 9. 2007. (Дата обращения: 22.11.2025)

Foradada C. Goya recuperado en las Pinturas negras y El coloso. Gijón: Ediciones Trea, 2019. (Дата обращения: 21.11.2025)

Glendinning N. Las Pinturas Negras de Goya y la Quinta del Sordo. Precisiones sobre las teorias de Juan José Junquera // Archivo Espanol de Arte. Vol. LXXVII, № 307. 2004. (Дата обращения: 21.11.2025)

Glendinning N. The Interpretation of Goya’s Black Paintings. London: Queen Mary College, 1977. (Дата обращения: 21.11.2025)

Hughes R. Goya. New York: Alfred A. Knopf, 2003. (Дата обращения: 19.11.2025)

Junquera J. J. The Black Paintings of Goya. London: Scala Publishers, 2008. (Дата обращения: 20.11.2025)

Licht F. Goya: The Origins of the Modern Temper in Art. New York: Universe Books, 1979. Дата обращения: 20.11.2025)

Murray C. J. Encyclopedia of the Romantic Era. 1760–1850. London: Routledge, 2003. (Дата обращения: 20.11.2025)

Nordstrom F. Goya, Saturno y melancolia: Consideraciones sobre el arte de Goya. Madrid: La Balsa de la Medusa, 1989. (Дата обращения: 24.11.2025)

Symmons-Smith S. Goya’s Fantastic Vision of Madness // Academia.edu (URL: https://www.academia.edu/). (Дата обращения: 24.11.2025)

Tomlinson J. Francisco Goya y Lucientes 1746–1828. London: Phaidon Press, 1994. (Дата обращения: 20.11.2025)