Полинезийские татуировки как форма коммуникации

Рубрикатор

1. Концепция исследования. 2. Исторический контекст. 3. Мана — фундамент полинезийской теологии. 3. Таити. Татуировки как социальный сигнал. 4. Маори. Народ с уникальным взглядом на мир и тело. 5. Самоа. Тату-иерархия. 6. Маркизские острова. Картина мира на теле. 7. Заключение. 8. Библиография и источники изображений.

Концепция исследования:

Сложно представить общество, где татуировка на теле является полноценным языком, выполняет роль биографии, фиксирует социальный статус и передает жизненный опыт, формируя полноценный паспорт личности. А отсутствие татуировок, напротив, является отклонением от нормы. На первый взгляд может показаться, что это художественная антиутопия, однако подобные традиции существовали задолго до современности и являлись повседневной реальностью для ряда многих культур.

В данном исследовании я хочу углубиться в визуальный язык культуры Полинезии и рассмотреть особенности искусства татуировок, как способ коммуникации.

Полинезия — это огромный культурный регион Океании, состоящий из более чем 1000 островов, расположенных между Гавайями, Новой Зеландией и островом Пасхи [3].

Несмотря на огромные расстояния, разделяющие эти земли, полинезийские народы смогли сформировать единые ценности и общую культуру.

Групповое фото Маори, 1960-е.

Культура полинезийцев во многом строится на глубокой взаимосвязи природы, человека, его духовного мира. Мир — единая система, где абсолютно каждый элемент обладает собственной энергией и сильнейшей связью с предками, а жизнь в полинезийском обществе основана на уважении к роду, строгих правилах гармонии с окружающим миром и передачи знаний через ритуалы, традиции и визуальные символы [4].

В такой концепции тело человека становится не просто физической оболочкой, а хранилищем памяти, вмещающим в себя информацию о прошлом.

Именно это обусловило возникновение уникальной полинезийской практики татуировки: она стала естественным продолжением этой системы передачи смыслов, превратив тело в носителя истории и общепринятого языка, доступного каждому члену сообщества.

Таким образом, полинезийская татуировка перестаёт быть просто эстетическим украшением, становясь носителем более глубоких значений. Она превращается в настоящий язык, в котором каждый элемент несёт определённую функцию [5].

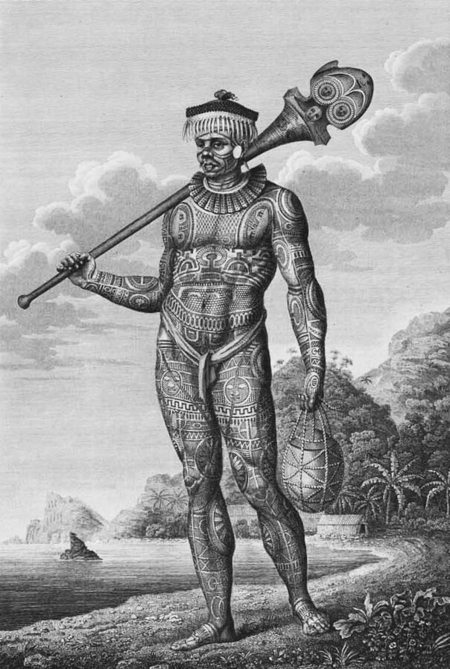

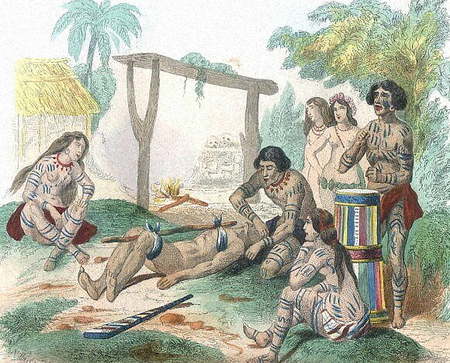

1. Воин Нуку Хива, 1813 г. 2. Принц Джиоло, 1692 г.

В рамках данного проекта я ставлю перед собой задачу исследовать, как визуальный язык татуировок обретает свою полноту и смысловую нагрузку.

Далее будет представлен анализ традиционных татуировок полинезийских культур. Мы изучим не только значение отдельных символов, но и их композиционное строение, то, как формы и орнаменты взаимодействуют с анатомией тела.

Цель исследования — не просто зафиксировать внешний вид полинезийских татуировок, но и раскрыть их как язык, позволяющий понять, как они воспринимались и считывались самими полинезийцами.

Такой подход поможет глубже осознать, каким образом полинезийцы создавали свою уникальную визуальную систему передачи информации и почему именно татуировка стала центральным элементом сохранения их коллективной памяти.

Исторический контекст

Истоки полинезийских татуировок прослеживаются с древнейших времен, по меньшей мере, с начала 1 тысячелетия до нашей эры. Однако, археологические находки, связанные с культурой Лапита (1350-750 гг. до н. э.), свидетельствуют о существовании сакральных татуировок еще до того, как произошло расселение народов по островам Океании.

Полинезийская татуировка — это не просто украшение тела, а сложный ритуал, тесно переплетенный с культурой и жизнью человека.

Нанесение татуировки было обставлено множеством обрядов и знаменовало важные этапы жизни: первые татуировки наносились подросткам, достигшим 11 лет, и служили символом их приобщения к племенным традициям. Последние же татуировки, наносимые уже после смерти, рассказывали историю жизни человека и его заслуги [6].

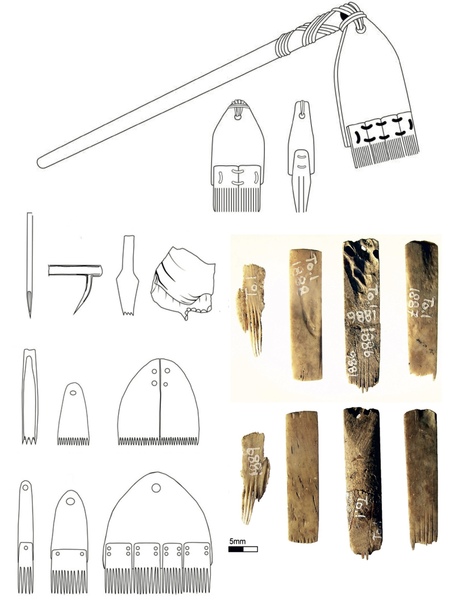

1. Инструменты для татуирования. 2. Татуировочные долота маори, 1890 год.

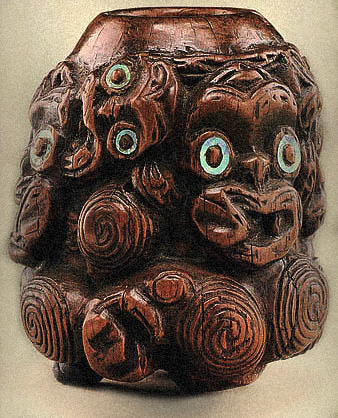

Во время нанесения татуировки исполнялись традиционные песни, а боль, через которую проходил человек, считали инициацией: процедура выполнялась с помощью инструмента, напоминающего гребень из костей, зубов животных или раковин, закреплённых на палочке. Чернила маори тоже были полностью натуральными. Чёрный пигмент получали из обожжённой древесины, а светлый — из грибковых гусениц или обожжённой каури с жиром. Пигменты хранились в богато украшенных семейных реликвиях — око [9].

1. Око — контейнер для пигмента, вырезанный с помощью каменных инструментов. 2. Воронка для кормления маори в форме чаши (коропата), используемая для нанесения татуировок.

Мана — фундамент полинезийской теологии.

Полинезийская концепция маны — одна из самых глубоких и широко распространённых идей, разделяемых тихоокеанскими культурами. Это объединяющая сила, связывающая духовное с материальным, предков с живыми существами, духовный мир (Te Pō) с материальным миром (Te Ao Marama) [7].

Обычно её называют энергией, но это нечто большее: это священная сила, полученная непосредственно от богов и предков.

Обладать маной — значит обладать властью, влиянием и эффективностью, то есть способностью заставлять вещи происходить осмысленно [8].

Полинезийцы верили, что мир полон незримых сил, которые контролировали все вокруг, оказывая влияние на судьбы людей и развитие событий. Эти силы проявлялись через множество божеств, выполнявших разные функции. Одни боги отвечали за важные сферы жизни, такие как сельское хозяйство, мореплавание, война и искусство (включая татуировку). Другие боги были ближе к людям, защищая отдельных людей, семьи и общины.

Профессиональные ремесленники, в частности, татуировщики, прошедшие специальную подготовку, не только пользовались покровительством божеств, но и обладали способностью управлять маной. Считалось, что уровень маны определял способности и достижения человека, при этом её количество варьировалось от индивидуума к индивидууму [8].

Татуировки могли демонстрировать и усиливать ману человека, а создание и нанесение татуировки известными мастерами, обладающими большой маной, гарантировало, что мана носителя будет усилена, а не ослаблена посредственной работой.

Несмотря на общую культурную и техническую (с точки зрения исполнения) основу, конкретные стили и символика татуировок различались в зависимости от региона.

Таити. Татуировки как социальный сигнал.

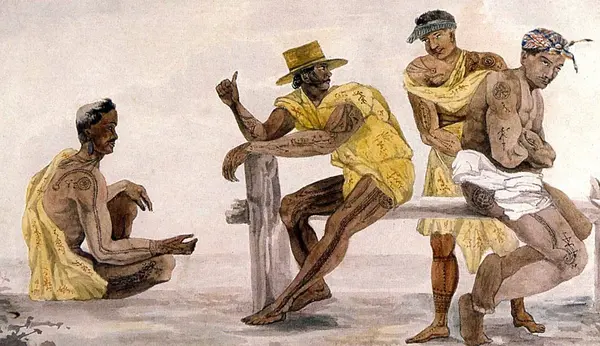

1. Жители Таити, акварель Жюля-Луи Лежена, 1824 г. 2. Жители Таити, 1844 г.

Понятие татуировки зародилось в Таитянской культуре, где оно выражалось словом «tatau». Этот ритуал представляет собой многогранный и глубоко укоренившийся обычай, который на протяжении веков формировал социальную структуру и символический мир таитян [5]. В обществе, где письменности не было, тело служило хранилищем информации, а узоры на коже выступали как форма визуальной коммуникации, позволяя «прочитать» историю человека, его происхождение, социальный статус и родственные связи.

Хотя полинезийская культура имеет общие черты, таитянская традиция отличается уникальными особенностями, отличающими ее от самоанских, маркизских или маорийских систем. До контакта с европейцами tatau на Таити представлял собой своеобразный социальный регистр [4].

По узорам на коже можно было определить место человека в сложной социальной иерархии, состоявшей из: ari‘i (высшей знати) ra‘atira (среднего слоя) manahune (простых людей) [5]

Таитянские татуировки, зарисовки Сидни Паркинсона, 1769 год.

Практика татуирования распалась на Таити в результате миссионерской деятельности к 1819 году. Миссионеры скандировали, что татуировка это практика их прежнего идолопоклонства, а потому считали, что она всегда несет за собой множество пороков [4]. Миссионеры обеспечивали соблюдение запрета на татуировки такими крайними мерами, как принудительное нанесение «преступных» знаков на руки и лица мужчин и женщин, продолжавших следовать своим исконным обычаям, а в крайних случаях они даже сдирали кожу с коренных жителей Таити (моахи), чтобы удалить их несмываемые знаки. В 1853 году француз Бершон повторил схожее мнение, когда заметил: «У нас возникли большие трудности с поиском дуг татуировок, напечатанных на ягодицах, пояснице и боках живота до ложных ребер, которыми так гордились женщины Таити во времена Кука» [18].

По этой причине обнаружить достоверные источники с архивными фотографиями конкретно Таитянских татуировок проблематично. На сегодняшний день сохранилось не более 20 оригинальных иллюстраций, отсылающих к первоначальным традициям.

Маори. Народ с уникальным взглядом на мир и тело.

Фрагмент маски коруру, или парата. XIX век. Источник: Музей на набережной Бранли имени Жака Ширака, Париж

Наиболее яркое воплощение связи человека, его духовности и символического языка тела мы находим у народа, который по праву считается одним из самых известных представителей полинезийской культуры. Маори достигли выдающегося уровня в искусстве выражения своей идентичности через знаки, ритуалы и татуировки, наполнив их глубоким символизмом. Именно поэтому их традиции служат прекрасным примером для понимания того, как эта система работала в реальной жизни.

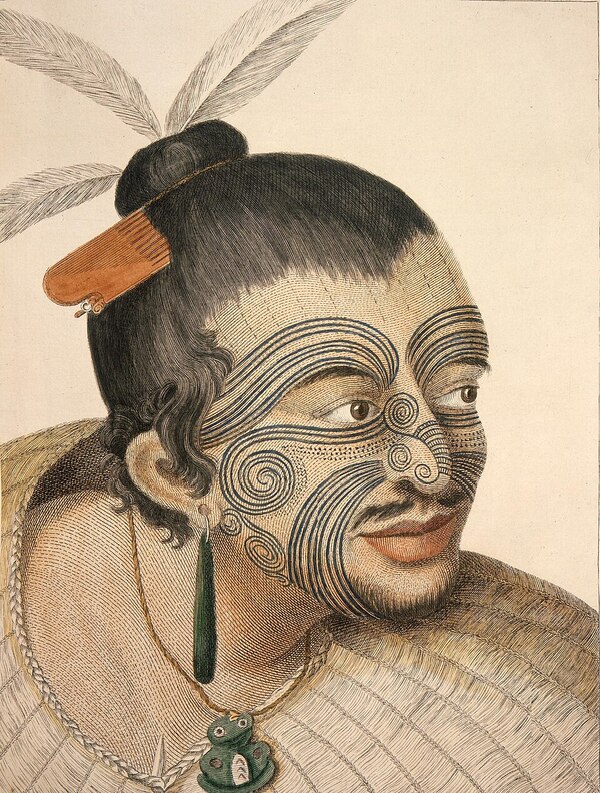

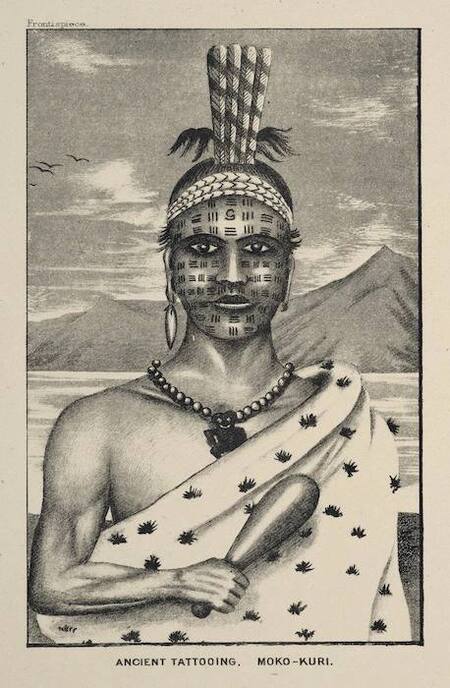

Их знаменитое moko выделяется среди других полинезийских татуировок: вместо прокалывания кожа нередко разрезалась и заполнялась пигментом, оставляя характерный рельеф [9].

1. Вождь маори. Рисунок, сделанный во время путешествия Дж. Кука. 1769. Национальная библиотека Новой Зеландии (Веллингтон). 2. «Древняя татуировка, Моко-Кури» (Ancient Tattooing, Moko-Kuri).

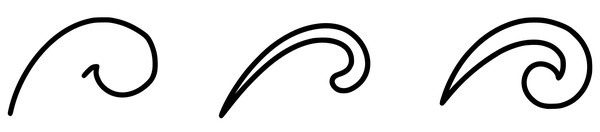

Ключевым элементом moko являлась линия manava. Она создавалась с помощью чернил и оставленных пустых участков кожи (негативного пространства), создавая плавный и выразительный контур.

Название manava означает «сердце» или «жизненная сила», и этот центральный мотив символизирует весь жизненный путь. Манава также может включать в себя Кору — узор, который переводится как «спираль». Этот мотив, черпал вдохновение в узоре молодого листа папоротника и служил символом зарождения новой жизни, свежих стартов и непрерывного роста [1].

Символы «Кору».

Процесс нанесения лицевой татуировки Та-Моко. Лесли Хинг. 1906 г.

Голова считалась самой ценной частью тела, поэтому лицевые татуировки, украшенные изогнутыми линиями и спиралями, были особенно распространены. Они служили выражением ранга, социального положения, власти и престижа, часто покрывая все лицо [9,10]. Для мужчин татуировки на лице были не просто украшением, а сложной системой символов, передающих сведения об их достижениях, социальном ранге, происхождении и семейном статусе. Отсутствие возможности расшифровать по татуировке власть и положение человека могло восприниматься как оскорбление [10].

Лицевая татуировка традиционно делилась на 8 частей:

Центр лба нёс информацию об общем ранге человека.

Область под бровями отражала текущее положение.

Зона вокруг глаз и носа идентифицировала принадлежность к определенному племени.

Виски служили для обозначения семейного положения, включая количество заключенных браков.

Область под носом содержала уникальную подпись мужчины, которую вожди запоминали для удостоверения сделок, документов и приказов.

Щеки отражали характер его труда или род занятий.

Подбородок символизировал личный престиж или ману.

Челюсть указывала на статус, унаследованный при рождении [9].

Портреты вождей Маори. Элизабет Пульман. XIX в.

Левая сторона лица, как правило, указывала на родство по отцовской линии, в то время как правая — на родство по материнской, а проведение моко было возможно только при условии благородного происхождения. Также сакральный характер татуировок маори накладывал на участников ряд строгих ограничений. В процессе нанесения татуировки, как мастера, так и получатели, были лишены права есть руками и общаться с кем-либо, кроме друг друга. Получающие татуировку стремились не показывать боли, так как это считалось слабостью. Для народа маори умение стойко переносить страдания было одним из ключевых аспектов, формирующих чувство гордости и собственного достоинства.

Самоа. Тату-иерархия.

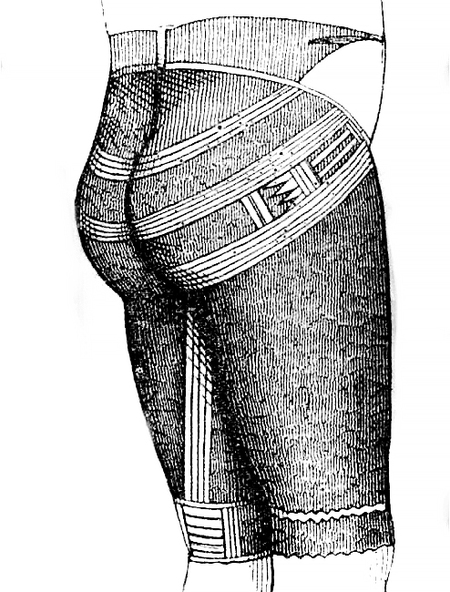

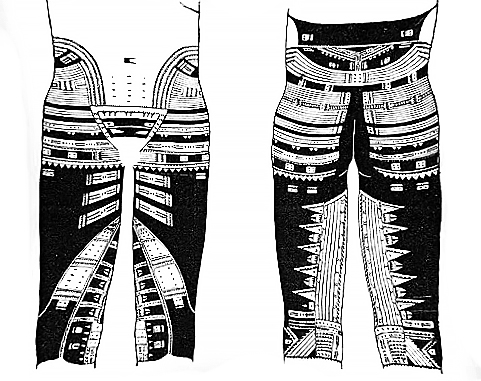

Здесь сформировалась одна из самых устойчивых и сложных систем — мужская pe’a и женская malu. Рисунки состоят из плотно набитых геометрических полос, закрывающих почти всё тело от пояса до колен.

Процесс нанесения татуировки. Марк Адамс. 1979 г.

Самоанские мастера строго следовали семейным традициям, а процесс считался инициацией во взрослую жизнь. Татуировка здесь высоко ценилась, особенно среди людей высокого ранга, и, по словам традиционного самоанского татуировщика Су’а Сулу’апе Петело, только вождям и их сыновьям и дочерям первоначально разрешалось делать татуировки. Общий корпус дизайнов состоял из серии ограниченных зон, которые были составлены в рамках абстрактных мотивов, полученных из высокостилизованных дизайнов, взятых из природы, таких как многоноги, ракушки, птицы и летучая лиса или фруктовая летучая мышь. Некоторые из этих животных считались священными в тех или иных семьях, потому что они воплощали духов предков, и когда их носили в качестве татуировок, они окутывали тело священным плащом защиты [15].

Существует огромное количество мифов, связанных с сакрализацией татуировки. На Самоа это миф о Таэма и Тилафаига — сиамских близнецах женского пола, которые срослись в области позвоночника. Когда близнецы выросли, они решили уехать с острова Тау, где они родились. Во время плавания их задел лонжерон каноэ, и они разорвали соединение. После нескольких приключений на других островах близнецы добрались до Фиджи, где встретили двух мастеров татуировок, Туфоу и Филелей, которые научили их искусству татуировки. Они также научили их песне, которую нужно было читать, когда они делали кому-то татуировку. Когда близнецы вернулись на Самоа, Тилафаига стала богиней войны, а Таэма стала татуировщиком и учителем искусства, которому она научилась на Фиджи [11].

1. Первое опубликованное изображение самоанского татау, 1840 год. 2. Самоанские элементы мужской татуировки начала XX века.

Символы мужской татуировки: обширные узоры, сильные символы защиты (акулы, копья) [12], волны и геометрические формы. Они отображали физическую силу, мужество и зрелость.

Символы женской татуировки: более утонченные и декоративные, с элементами природы (цветы, черепахи, птицы) и символами внутренней силы, гармонии и духовности.

Самыми распространенными символами были акулы, копья, волны, ярко выраженные геометрические фигуры — все это было призвано транслировать физическую силу, зрелость. «Рe’a» переводится как «летучая лисица» и связано с её тёмно-угольным цветом. Она покрывает область от колена до талии. Каждая татуировка совершенно уникальна, но определённые элементы дизайна повторяются. Порядок нанесения татуировки всегда одинаков: поясничная область (поясница, где соединялись самоанские мифические персонажи Тэма и Тилафаига) всегда наносится первой, а пупок — последним. Рисунок на пупке очень важен и называется «путе». Без «путе» татуировка незакончена, и носитель испытывает чувство стыда, так как не смог завершить церемонию [13].

Женские татуировки («малу») наносились от места чуть ниже коленей до верха бедер. Малу означает «быть защищённой и укрытой» [13]. Большинство элементов рисунка носят исключительно декоративный характер и не имеют определённого узора. Однако ромбовидный рисунок на задней стороне колена, который также называется «малу», присутствует всегда. Таупу (деревенская девушка), играющая важную церемониальную роль в общине, всегда татуируется от колена до верхней части ноги, а иногда и на руках. Как мужские, так и женские татуировки показывают, что вы готовы к жизни, к взрослой жизни и служению своему обществу [5].

Сцена нанесения татуировки. 1910 г.

Процедура длилась часами и даже днями, вынести ее мог далеко не каждый, но если удавалось справиться, — это считалось знаком силы и преодоления. Народ Самоа называл незавершенные татуировки «pe’a mutu», и она считалась знаком позора и слабости [13].

Маркизские острова. Мир, запечатленный на коже.

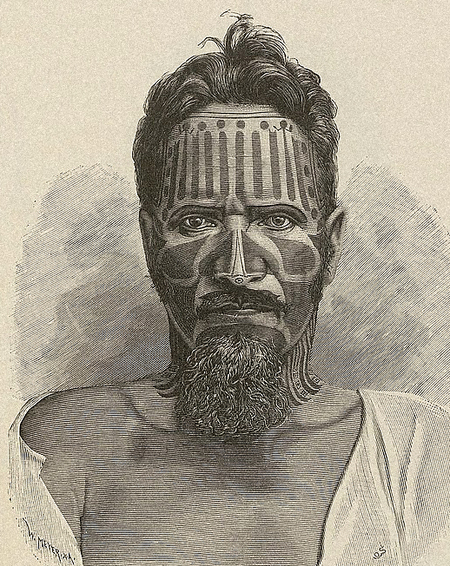

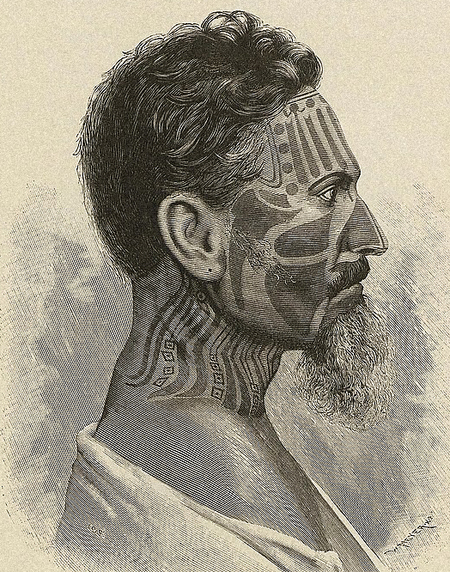

Маркизская традиция татуирования, сформировавшаяся на островах Нуку Хива, Хива Оа, Уа Поу и Уа Хука, занимает особое место в полинезийском мире. Если таитянский tatau воспринимается как индивидуализированная биография, то маркизское татуирование представляет собой тотальную картину мира, нанесённую на тело. В доевропейскую эпоху маркизцы создали одну из самых развитых и визуально насыщенных систем телесной символики, где плотность узора и геометрическая точность олицетворяли не только социальный ранг, но и космологическую структуру, связывающую человека с предками, богами и землёй [6].

Маркизские острова. 1910 г.

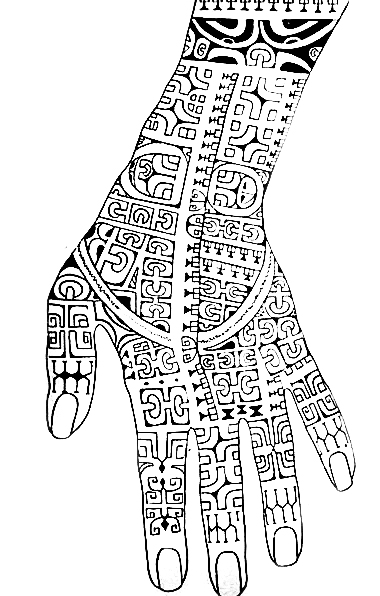

До прихода европейцев маркизское общество отличалось высокой воинственностью и сложной иерархией, и татуировка стала естественным языком этой культуры. В отличие от гибких и персонализированных таитянских композиций, маркизский стиль строился на принципе всеохватывающего покрытия: тело рассматривалось как единое полотно, на котором каждый участок имел своё значение и должен был быть вписан в общий орнаментальный ритм. Мастера стремились заполнить узором практически всю поверхность кожи — иногда до такой степени, что свободные участки превращались в исключение. Эта плотность стала характерной чертой маркизской эстетики: узоры ложились словно сложная резная броня, визуально усиливая силу и авторитет носителя. Геометрия играла фундаментальную роль. Маркизские композиции строились по принципу симметрии, повторения и строгой ритмичности [6].

Область грудной клетки и плеч часто связывали с силой и удачей в бою, живот — с жизненной энергией и родовой защитой, а ноги — с устойчивостью и укоренённостью рода. Лицо, в отличие от Таити, активно служило носителем узора: маркизские воины нередко наносили сложные мотивы вокруг глаз, рта и щёк, создавая узнаваемый, почти маскоподобный образ. Лицевые татуировки усиливали не только статус, но и устрашающий эффект — важный элемент маркизской воинской культуры [5].

1. Неизвестный автор. Татуированный житель Маркизских островов. Маркизские острова, Океания. XIX век. Музей на набережной Бранли имени Жака Ширака, Париж 2. Маркизский принц. 1859 г.

Основными мотивами были стилизованные человеческие лица tiki, зубцы, ромбы, линии и концентрические формы, они создавали визуальную структуру, напоминающую архитектурный орнамент или резьбу по дереву, перенесённую на тело. Некоторые изображения трактовались как «взгляды предков» — своеобразные стражи, наблюдающие за человеком и укрепляющие его mana.

Портрет и профиль Хуана Тепано, 1880-е годы. Гравюры по рисункам шведского этнографа Яльмара Столпе.

Символика маркизской татуировки была глубоко связана с идеей телесной трансформации. В то время как на Таити тату подчеркивало жизненные этапы человека, у маркизцев оно изменяло сам визуальный облик индивида. Мужчины, полностью покрытые татуировкой, воспринимались как «завершённые» — обладающие максимальной полнотой социальной и духовной силы. Женщины украшали тело в меньшей степени, однако даже их частичные узоры выполняли защитную и статусную функции [14].

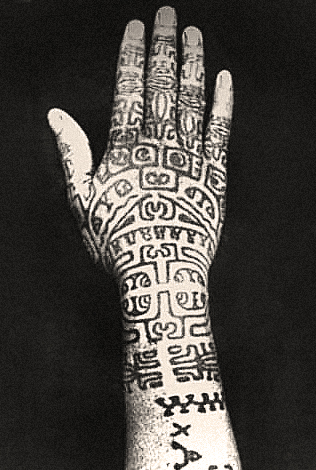

Татуировки на руках женщины с Маркизских островов. 1920 г.

Именно на Маркизах степень покрытости тела узором была одним из ключевых маркеров социального положения: чем больше татуировки, тем выше ранг и авторитет, а воины с массивными орнаментами пользовались особым почётом.

Заключение.

Татуировки в традиционных полинезийских культурах (Таити, Самоа, Маори, Маркизы и других) служили не только декоративным элементом, но и надежным, публично воспринимаемым «социальным паспортом» — визуальным выражением статуса, родословной и ритуальной компетенции.

Как подчеркивает антрополог Альфред Гелл в своем исследовании «Wrapping in Images» (1993), формы татуировок имеют тесную связь с политической структурой общества, где тело становится политическим и социальным полем символов. Это усложняло создание подделок или ложное предъявление прав, таких как притворство родовым вождем. Тело носителя служило открытой и долговечной «печатью», иногда передаваемой из поколения в поколение, которую было невозможно легко воспроизвести, и за ней стояли ритуальные санкции. Как уже упоминалось, примером этого является Самоа, где, если мужчина не завершает ритуал peʻa, он получает клеймо «pe’a mutu» — неполный тату, что считается большим стыдом и препятствует его признанию как полноценно статусной фигуры [5].

На основе вышесказанного, можно прийти к выводу, что татуировки в Полинезии отражали не только иерархию, но и биографию человека, его род, ценности, а также формировали общую духовную структуру сообщества. Ритуалы, традиции нанесения узоров и их мифологическое значение, повторяющиеся для всех, оказывали влияние на формирование коллективной идентичности и культурного единства, что способствовало сохранению аутентичности мотивов полинезийских татуировок до настоящего времени.

Агапова А. Р., Ковалева Н. Н., Табарев А. В. Декоративные традиции в древних культурах Тихоокеанского бассейна: орнаментика керамики Лапита и полинезийская татуировка // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. — 2021. — № 1. — С. 5–14.

Луков В. А. Эксперименты с телесностью: бодимодификейшн как биосоциальный феномен // Вестник Международной академии наук (Русская секция). — 2016. — № 1.

Полинезия: [Электронный ресурс] // Википедия. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Полинезия (дата обращения: 20.11.2025).

Blevins, Juliette. Some Comparative Notes on Proto-Oceanic mana: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://julietteblevins.ws.gc.cuny.edu/files/2016/10/Blevins2008bProto-OceanicNotes-mana.pdf?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 20.11.2025).

Douglas, Bronwen. Curious Figures: European Voyagers and Tatau/Tattoo in Polynesia, 1595–1800 // In: Thomas N., Cole A., Douglas B. (eds.) Tattoo: Bodies, Art and Exchange in the Pacific and the West. — London: Reaktion Books, 2005.

Gell, Alfred. Wrapping in Images: Tattooing in Polynesia. — Oxford: Oxford University Press, 1996.

Kaeppler, Adrienne L. Tattooed Beauty: A Pacific Case Study // AnthroNotes. — 2001. — Vol. 22, No 2. — P. 9–13. — Режим доступа: https://repository.si.edu/handle/10088/22382 (дата обращения: 20.11.2025).

Mana, Polynesian and Melanesian religion: [Электронный ресурс] // Encyclopaedia Britannica. — Режим доступа: https://www.britannica.com/topic/mana-Polynesian-and-Melanesian-religion (дата обращения: 20.11.2025).

What Is Mana? : [Электронный ресурс] // Polynesian Tattoo Symbols. — Режим доступа: https://www.polynesiantattoosymbols.com/what-is-mana.html (дата обращения: 20.11.2025).

Mead, Hirini Moko. Tikanga Māori: Living by Māori Values. — Wellington: Huia Publishers, 2003.

Oceanic Arts Glossary of Concepts and Techniques: [Электронный ресурс] // BIMSA. — Режим доступа: https://bimsa.net/doc/notes/19487.pdf (дата обращения: 20.11.2025).

Tā Moko — Māori Tattoos: History, Practice and Meanings: [Электронный ресурс] // Te Papa Tongarewa. — Режим доступа: https://www.tepapa.govt.nz/discover-collections/read-watch-play/maori/tamoko-maori-tattoos-history-practice-and-meanings (дата обращения: 20.11.2025).

The meaning of tā tatau — Samoan Tattooing: [Электронный ресурс] // Australian Museum. — Режим доступа: https://australian.museum/about/history/exhibitions/body-art/the-meaning-of-ta-tau-samoan-tattoing/ (дата обращения: 20.11.2025).

Traditional Polynesian Tattooing: [Электронный ресурс] // OUP Blog. — Oxford University Press, 27 марта 2008. — Режим доступа: https://blog.oup.com/2008/03/polynesian_tattoo/ (дата обращения: 20.11.2025).

Sissons, Jeffrey. First Peoples: Indigenous Cultures and Their Futures. — Chicago: University of Chicago Press, 2005.

Lusausatj, Suliljaw. Vā and Djalan: Indigenous Diplomacy through Sāmoan Tatau and Paiwan Vecik: дис. … доктора философии / Australian National University. — Ноябрь 2022. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://openresearch-repository.anu.edu.au/server/api/core/bitstreams/6225fc47-ea02-46f6-a015-3fd1ccb28d9e/content (дата обращения: 20.11.2025).

Kelly, Mark. Circles of Self: Tā-Vā expressed in traditional Samoan culture // Pacific Studies. — P. 38–39.

Ellis, Juniper. Tattooing the World: Pacific Designs in Print and Skin. — New York: Columbia University Press, 2008.

https://i.pinimg.com/1200x/7e/ea/a2/7eeaa28452c0f86002d2f70c43fa52fa.jpg (дата обращения 10.11.2025).

https://img-fotki.yandex.ru/get/6812/97833783.a57/0_10da13_14814ddb_XXXL.jpg (дата обращения 10.11.2025).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/Nuku_Hiva_Warrior1.jpg/604px-Nuku_Hiva_Warrior1.jpg (дата обращения 15.11.2025).

https://images.puertoparrot.com/articles/original/3_1600937813_d2b5c.png (дата обращения 18.11.2025).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/M%C4%81ori_traditional_tattooing_instrument_with_albatross_bone_blades.jpg?20201214232941 (дата обращения 18.11.2025).

https://larskrutak.com/wp-content/uploads/2013/06/jar.jpg (дата обращения 16.11.2025).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/MaoriChief1784.jpg/960px-MaoriChief1784.jpg (дата обращения 16.11.2025).

https://www.picclickimg.com/OvUAAOSwsklfW7Yh/SCENE-de-CANNIBALISME-cannibalism-a-TAHITI-au-19eme.webp (дата обращения 10.11.2025).

https://i0.wp.com/www.larskrutak.com/wp-content/uploads/2013/06/Fig7.jpg?resize=770%2C388 (дата обращения 16.11.2025).

https://img07.rl0.ru/afisha/e1000x500i/daily.afisha.ru/uploads/images/4/f0/4f05a06c61702360bcecdc6e984d624a.jpg (дата обращения 10.11.2025).

https://thumbnailer.digitalnz.org/?resize=664%3E&src=https%3A%2F%2Fndhadeliver.natlib.govt.nz%2FNLNZStreamGate%2Fget%3Fdps_pid%3DIE387311 (дата обращения 10.11.2025).

https://media.tepapa.govt.nz/collection/987303/preview (дата обращения 16.11.2025).

https://www.polynesiantattoosymbols.com/assets/images/simple-koru.jpg (дата обращения 16.11.2025).

https://media.tepapa.govt.nz/collection/987303/preview (дата обращения 10.11.2025).

https://funtattoo.ru/wp-content/uploads/2018/05/image5-2-768x957.jpg (дата обращения 10.11.2025).

https://funtattoo.ru/wp-content/uploads/2018/05/image1-2-768x985.jpg (дата обращения 10.11.2025). (дата обращения 10.11.2025).

https://funtattoo.ru/wp-content/uploads/2018/05/image2-3-768x975.jpg (дата обращения 10.11.2025).

https://larskrutak.com/wp-content/uploads/2013/06/4b.jpg (дата обращения 16.11.2025).

https://larskrutak.com/wp-content/uploads/2013/06/5b.jpg (дата обращения 16.11.2025).

https://larskrutak.com/wp-content/uploads/2013/06/35b.jpg (дата обращения 16.11.2025).

https://larskrutak.com/wp-content/uploads/2013/06/19Ab.jpg (дата обращения 16.11.2025).

https://thevanderlust.com/local/images/vanderlust/pushkinskiy_1_jpg_1582648446.jpg (дата обращения 10.11.2025).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/A_Prince_of_the_Marquesas%2C_Harper%27s_Magazine%2C_1859.jpg?20140526065249 (дата обращения 10.11.2025).

https://larskrutak.com/wp-content/uploads/2013/06/tepano.jpg (дата обращения 16.11.2025).

https://larskrutak.com/wp-content/uploads/2013/06/hands.jpg (дата обращения 16.11.2025).