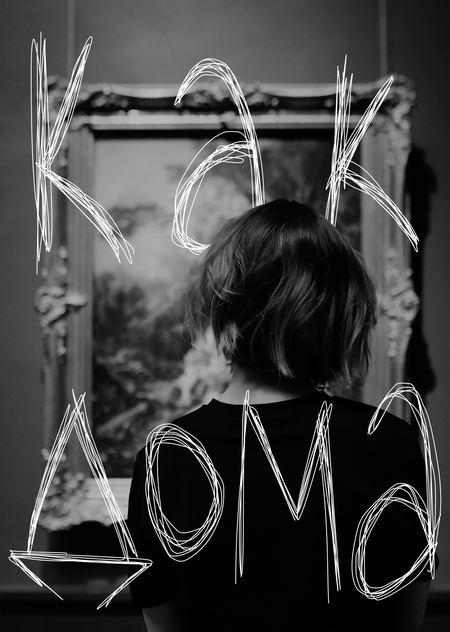

Музей как дом. Подростки в Пушкинском музее

В приложении погоды на телефоне есть один алгоритм, который автоматически относит какое-то место к категории «Дом». На самом деле легко догадаться, как это работает: если ты долго остаёшься в пределах одного города и редко меняешь локацию, приложение решает, что именно здесь ты живёшь.

Я переехала из Подмосковья в Москву год назад и хорошо помню момент, когда примерно через месяц жизни на новом месте рядом со словом «Москва» появилась маленькая приписка «Дом». И это неожиданно вступило в конфликт с моим собственным ощущением дома. Я поймала себя на мысли: «Как так? Это ещё не дом. Я этого совсем не чувствую».

Алгоритму достаточно нескольких недель, чтобы определить «дом», а человеку нужно пройти через растерянность, привыкание к новому месту, какие-то свои маленькие ритуалы и повседневные маршруты. Постепенно тело начинает чувствовать себя увереннее, формируются привычки, и только тогда появляется ощущение, что пространство стало своим.

И тут возникает вопрос: что же может считаться домом? Место, где мы живем и проводим большую часть времени? Или что-то ещё?

Рубрикатор

I. Концепция II. Не-дом: музей как пространство контроля и дисциплины III. Феноменология дома IV. Пространство Мусейона: организация, разделение и возможности для ориентации V. Телесные и социальные практики обживания музейного пространства Заключение

Концепция

«У нас в центре Москвы есть место, куда мы можем прийти как к себе домой. Здесь нас всегда ждут. Здесь нам всегда рады».

Эти слова однажды произнесла участница молодёжного направления Пушкинского музея — «Пушкинский.Ю». На тот момент я работала там второй или третий месяц, адаптировалась к новому городу и месту работы. И, наверное, именно тогда я впервые ясно поняла, про что это место и зачем оно подросткам. Не то чтобы у меня не было этого понимания раньше. Когда я только устроилась, я прекрасно знала философию направления, его ценности и идею команды, работающей с подростками. Но в этот раз это была мысль, сформулированная самими ребятами: их призма, их взгляд, то, чем это место является лично для них.

Фрагменты из видеодокументации перформанса «СЕЙЧАС», созданного участниками «Пушкинский.Ю».

Пушкинский.Ю — молодёжное направление Пушкинского музея для тех, кому от 14 до 22 лет. Подростки посещают лекции, семинары, экскурсии, участвуют во встречах мастерских и клубов по интересам, а также находят единомышленников, с которыми можно прийти в музей, поговорить и разделить общие темы.

В тот день Пушкинский.Ю организовал предновогодние «уютные посиделки». Ребята делились итогами года и общими воспоминаниями. Тогда и прозвучали слова: «Пушкинский — это семья, друзья, спокойствие, уют, дом…». Для подростков это были искренние, живые формулировки их отношения к месту. А меня эти слова заставили задуматься: что такое дом и как формируется «домашность» пространства?

В этом визуальном исследовании я задаюсь несколькими вопросами, объединёнными общей темой: может ли такая крупная культурная институция со своей историей, регламентами и правилами, как музей стать домом для подростков? Как возникает это чувство? Какие телесные практики позволяют выстраивать новые направленности тел и новые способы быть в пространстве?

Исследование строится вокруг пространства Пушкинского музея и одного из его зданий — Центр эстетического воспитания «Мусейон», где проходят встречи участников Пушкинский.Ю. Поскольку речь идёт о домашности музейного комплекса, отдельно рассматривается и пространство дома — в его общем, метафизическом смысле: что заставляет нас чувствовать место «домом», как происходит обживание и бытование в пространстве.

Тема выросла из моего опыта работы в Пушкинский.Ю и общения с участниками направления. Подростки часто делились тем, как они воспринимают музей, Мусейон и сам Пушкинский.Ю. Поэтому в этом исследовании я опираюсь именно на их опыт обитания в этих местах.

Не-дом: музей как пространство контроля и дисциплины

Прежде всего хочется отметить, что музей — это институт дисциплины. В логике британского социолога и исследователя Тони Беннетта музей выступает «цивилизующей машиной». Он показывает, что музей возник как часть того же исторического процесса, что и тюрьмы, больницы, школы. Музей играет особую роль: «…как пространство наблюдения и регулирования, чтобы тело посетителя могло быть захвачено и заново сформировано в соответствии с требованиями новых норм публичного поведения» [2, с. 24].

Это пространство, в котором формируется правильный взгляд, поведение и телесность. Тело в музее изначально подчиняется пространству, а не наоборот. Беннетт в своем исследовании показывает, что музей структурирован так, чтобы он мог регулировать тела — он не устроен как «дом», где можно действовать расслабленно, свободно, шумно и хаотично.

Для подростков, чья телесность часто шумная, подвижная, социально нестабильная, музей оказывается пространством повышенного контроля и видимости — местом, где «домашние» формы поведения изначально невозможны. Поэтому попытка сделать музей «домом» создаёт исследовательский парадокс: институция дисциплины становится пространством интимности, обживания и неформальной телесности. Но чтобы понять, что именно вызывает чувство дома у подростков, необходимо понять как оно формируется вообще, вне контекста институции.

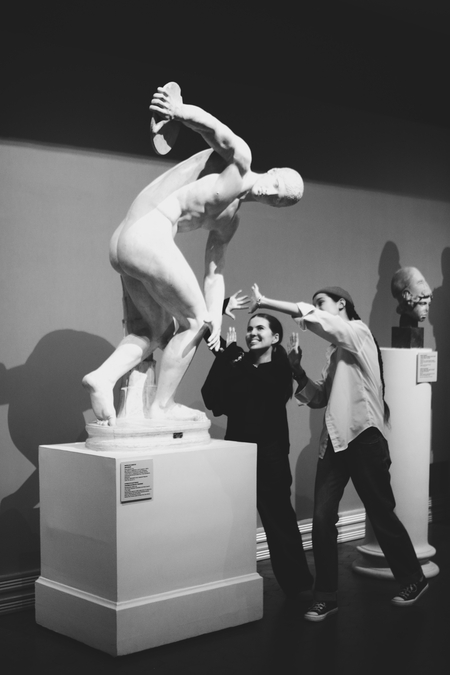

Участники «Пушкинский.Ю» проводят «Древнегреческий джем» в Главном здании музея. Фотографии: Мария Александрова.

Феноменология дома

Чувство дома возникает не только (и не столько) из архитектуры, планировки или набора вещей, сколько из телесных и сенсорных практик, из повторяющихся действий, из привычек, которые делают пространство «своим». Эта идея лежит в основе феноменологии. Тело — не просто точка, с которой для нас разворачивается мир, но и агент, ключевой актор в оживлении и формировании всей сферы восприятия. Как пишет Сара Ахмед: «The starting point for orientation is the point from which the world unfolds: the here of the body and the where of its dwelling» [1, с. 8].

Ахмед также пишет, что «пути» (lines) образуются в результате повторения, и благодаря этим путям мы «знаем», куда идти; то есть знание пути — производное от практики: «Lines are both created by being followed and are followed by being created… They depend on the repetition of norms and conventions, of routes and paths taken, and are also created as an effect of this repetition» [1, с. 16].

Таким образом, мы чувствуем себя дома там, где наши тела как бы «знают дорогу». Где включается ориентация, а не дезориентация. Там, где тело действует автоматически, не требуя от нас усилия думать о каждом движении.

Дом — это место, к которому тело привыкло. Оно знает, куда тянуться, как сидеть, где расслабиться, где свет «правильный».

Поэтому чувство дома — это прежде всего телесное знание пространства. Повторяющиеся практики или привычки тоже важны. К ним можно отнести привычку пить чай в определённом месте, сидеть именно на этом стуле или на полу, разворачивать ноутбук «как всегда», включать свет определённым образом, переносить вещи из одной комнаты в другую. Эти действия встраивают тело в пространство.

Пространство становится домашним там, где можно позволить телу быть «как есть», а не «как надо». Там, где можно сидеть на полу, свесить ноги, развалиться, менять позы, стоять как удобно, ложиться, сгибаться, крутиться, вытягиваться. Пространство становится домашним, когда оно не требует постоянного контроля над телом, не заставляет быть «правильным» или «удобным для наблюдения».

Таким образом, чувство дома может возникать не только в квартире, где мы живём, но и в совершенно других, на первый взгляд формальных, структурированных, «чужих» пространствах. В том числе — в культурной институции. Дом формируется благодаря тому, как тела начинают проживать это пространство, выстраивая собственные линии движения и обитания.

Пространство Мусейона: организация, разделение и возможности для ориентации

Для начала важно рассмотреть, как устроено пространство «Пушкинский.Ю» и, в частности, ЦЭВ «Мусейон», где проходят большинство встреч и мероприятий подростков. Главное здание музея и Мусейон разделяет небольшое расстояние, которое можно преодолеть за 3 минуты. И если главное здание музея задаёт поведение через правила институции, то Мусейон предлагает почти противоположную модель. Она открытая, гибкая и ориентированная на подростковую автономию.

Здание ЦЭВ «Мусейон». Источник: Яндекс.Карты

Внутри центра есть несколько функциональных зон: шумный коворкинг, тихая аудитория с компьютерами, лекционный и музыкальный зал и общий холл, где подростки часто играют в настольные игры. Каждая зона учитывает разные потребности: те, кому нужна компания, выбирают коворкинг, кому тишина — идут в тихую аудиторию, кому хочется просто поговорить — остаются в холле.

Помещение коворкинга. Фотографии для «Пушкинский.Ю»: Анна Кондратьева. Участница программы профессионального обучения Киноколледжа.

Коворкинг предназначен для посетителей от 14 до 22 лет. Это возрастное разграничение формирует своеобразный «островок», защищённый от взрослого взгляда. Ахмед подчеркивала, что возможность чувствовать себя ориентированным в пространстве формируется тогда, когда тело не сталкивается с постоянным контролем или угрозой дезориентации [1, с. 160]. Иногда родители заходят выпить воды или чая, но задерживаются редко: шум, динамика и подростковая активность как будто вытесняют взрослое тело за пределы аудитории. Администратор мягко напоминает, что пространство предназначено для подростков. Таким образом, взрослые сталкиваются с определённым ограничением действия. Не запретом, но границей, встроенной в само устройство пространства.

В коворкинге есть большая зона для чаепития — общий стол, за которым можно сидеть большой компанией. Здесь всегда есть вода, чай, угощения и посуда. Это пространство не имеет жёсткой функциональной метки: за этим столом одновременно могут есть, рисовать, обсуждать домашнее задание, играть, слушать музыку. Подросткам предоставляется возможность самим определять назначение зон. Так они присваивают пространство.

Зона для чаепития. Фотографии для «Пушкинский.Ю»: Виктория Авдеева. Участница программы профессионального обучения Киноколледжа.

При этом в пространстве существуют минимально необходимые правила. Например, ряд аудиторий закрыт для еды и напитков; посуду нужно мыть за собой. Эти правила работают не как дисциплинарный механизм, а как способ поддерживать порядок в общем «доме».

Тихая аудитория. Фотографии для «Пушкинский.Ю»: Давид Петросян. Участник программы профессионального обучения Киноколледжа.

Тихая аудитория устроена иначе: рабочие столы, компьютеры, полки с книгами, мягкий пуф у окна, уголок с подушками за книжным шкафом. И снова мы видим отсутствие жёстко закреплённой функции: кто-то читает, кто-то работает, кто-то спит после учебного дня и перед началом семинара в музее. Как бы ни выглядел интерьер, пространство окончательно определяется действиями тех, кто им пользуется.

Тихая аудитория, детали. Фотографии для «Пушкинский.Ю»: Виктория Сатанцева и Дарина Степанова. Участницы программы профессионального обучения Киноколледжа.

Таким образом, пространство Мусейона создаёт условия для формирования таких схем: подростки могут выбирать места, назначать им функции, менять положение тела в пространстве и действовать по собственному ритму. Это превращает институциональную среду в пространство, которое можно обживать.

При этом пространство «Пушкинский.Ю» практикуется подростками как минимум в двух режимах. С одной стороны, это образовательная среда: сюда приходят за знаниями, слушают лекции и отвечают на семинарах. Но одновременно с этим пространство практикуется как место общения, поддержки и поиска «своих»: здесь пьют чай, обсуждают проекты, остаются после занятий, чтобы поговорить. Эти позитивные, добровольно выбираемые практики закрепляют ощущение «своего» места, создают линию принадлежности.

Телесные и социальные практики обживания музейного пространства

Подростки пьют чай за общим столом, на подоконнике, на пуфе, сидя на полу или в кресле. Они сами моют за собой посуду и делают это автоматически, так же как делают это дома. Многие приносят угощения «для всех»: что-то из дома или покупают по дороге в Мусейон. Угощения лежат в открытом доступе, как на общей кухне, где каждый может взять то, что хочет.

В коворкинге слушают музыку: проходят «виниловые сессии», во время которых любой может выбрать пластинку из коллекции или принести свою.

Подростки активно участвуют и в организации пространства: предлагают перестановки, помогают «расхламлять» аудиторию, участвуют в перепланировках. Перед Новым годом любой желающий может прийти и украсить аудиторию. Эти практики напоминают домашние: создание уюта своими руками, возможность влиять на среду и ощущение принадлежности к ней.

Участники «Пушкинский.Ю» украшают пространство перед Новым годом. Личный архив.

Все перечисленные действия подростков — сидеть на полу, пить чай, приносить еду, переставлять мебель, украшать пространство — можно рассматривать как формирование своих «линий» или «путей» в пространстве. Они превращают Мусейон в зону предсказуемости, где тело становится «ориентированным».

Времяпрепровождение участников «Пушкинский.Ю»: игра в настольные игры, съёмка видео, гитарник. Личный архив.

Дом также формируется через социальные отношения. Подростки наливают друг другу чай, делятся едой, помогают с техникой, объясняют учебные задания младшим, поддерживают новичков. Ахмед подчёркивает, что ориентация всегда связана с другими телами: мы ориентируемся в пространстве, ориентируясь друг на друга [1, с. 3]. В этом смысле забота — механизм, который закрепляет пространство как безопасное и «своё».

В основном здании действуют более строгие музейные правила: нельзя шуметь, бегать, трогать экспонаты. Но из-за регулярных занятий по истории искусства подростки постепенно осваивают и это пространство: знают маршруты, расположение залов, особенности экспозиции. Таким образом, ориентация переносится из «домашного» пространства Мусейона в институциональную среду музея.

Внутри пространства действуют как минимум два типа практик: институциональные и инициируемые самими подростками и не встречающие сопротивления со стороны институции. К первому типу можно отнести правила поведения, формату коммуникации «ведущий — участник», внутренняя иерархия, которая структурирует образовательный процесс. Ко второму — свободное распределение зон, создание уютных «точек притяжения», обмен едой, самостоятельное оформление пространства. Событие «Я покажу тебе музей», о котором далее пойдёт речь в данном исследовании, особенно показательно. В этот день подростки как будто разворачивают музей, действуют от своего имени, выбирают маршруты, определяют смыслы. Институция не исчезает, но ее рамки временно смещаются, позволяя подросткам «переориентировать» пространство под свои линии движения.

Как уже упоминалось, особое место в жизни молодёжного направления занимает ежегодный фестиваль «Я покажу тебе музей». В этот день подростки становятся активными участниками музейного процесса: проводят экскурсии и квесты, читают лекции, презентуют собственные проекты. Каждый год в музее происходит смена ролей — подростки берут на себя функции музейных сотрудников. Это усиливает чувство принадлежности к музею: они не просто присутствуют в пространстве, но действуют в нём.

Участники «Пушкинский.Ю» проводят экскурсии и читают лекции в день проведения «Я покажу тебе музей». Фотографии: Евдокия Ситина, Елизавета Архипова.

Участница «Пушкинский.Ю» проводит в зале музея игру, разработанную специально для «Я покажу тебе музей». Фотография: Илья Краснобаев.

Это хорошо вписывается в концепцию, которую описал Антони Гидденс: чувство безопасности и «домашности» усиливается за счёт «постоянства социальных связей» [3, с. 165]. Подростки окружены людьми, с которыми взаимодействуют ежедневно в Мусейоне, и это сообщество переносится в пространство музея. Чувство дома возникает за счёт «сетки» знакомых отношений и возможностей действия.

В результате музей начинает восприниматься не только как институция с правилами, но и как пространство, в котором возможно участие, влияние и совместное проживание опыта как с единомышленниками и ровесниками, так и с посетителями и сотрудниками музея.

Заключение

Рассмотрев пространство Мусейона и того, как в нём живут участники Пушкинский.Ю, я могу сделать вывод, что чувство дома складывается из множества действий, которые в обычном музее просто невозможны. Здесь подростки сидят на полу и на подоконниках, пьют чай, приносят угощения «для всех», моют за собой посуду, ставят любимые пластинки, двигают мебель, украшают аудитории перед праздниками. Все эти действия повторяются изо дня в день и постепенно выстраивают свои «линии движения»: привычные маршруты, позы, способы быть в пространстве. Пространство становится узнаваемым, «удобным для тела».

Фотография: Даниэль Тыртышников.

Но домашность также формируется благодаря отношениям: внимание друг к другу, помощь, умение быть рядом и поддерживать. Это и есть та самая «со-ориентация», о которой пишет Сара Ахмед: когда тела ориентируются не только в пространстве, но и друг на друга. Из этой совместности и появляется чувство общей принадлежности или ощущение, что ты в месте, которое тебя принимает.

Событие «Я покажу тебе музей» особенно ярко показывает, как домашность переносится из коворкинга в главное здание музея, как уменьшается дистанция между подростком и большой институцией. В этот день музей перестаёт быть чужим и становится понятным и проживаемым.

Ответ на исследовательский вопрос я бы сформулировала так: да, музей может стать домом для подростков, но только как результат множества телесных, социальных и пространственных практик, которые постепенно от дезориентации приводят к ориентации и создают новые линии движения.

В случае Пушкинский.Ю совместные ритуалы, устойчивые маршруты, возможность предлагать изменения, участие в «Я покажу тебе музей» постепенно снимают дистанцию между подростком и институцией. Музей перестаёт восприниматься как строгая система и начинает работать как пространство, в котором можно ориентироваться уверенно и по-своему.

И в этом заключается особенность «Пушкинский.Ю»: создание условий, в которых подростки получают возможность обживать институциональное пространство через действие, участие и присутствие. Дом формируется там, где появляется возможность действовать, повторять, оставлять следы, делить пространство с другими и тем самым делать его своим.

Ahmed, Sara. Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others. Duke University Press, 2006.

Bennett, Tony. The Birth of the Museum: History, Theory, Politics. Routledge, 1995.

Giddens, Anthony. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford University Press, 1991.

Личный архив автора. Фотографии: Мария Сухарева.

Видеодокументация перформанса «СЕЙЧАС». Источник: vkvideo.ru/video-181389285_456239955.

Фотоотчёт «Я покажу тебе музей–13». Фотограф: Мария Александрова. Источник: vk.com/album-181389285_307006934.

Фотоотчёт «Я покажу тебе музей–13». Фотограф: Евдокия Ситина. Источник: vk.com/album-181389285_307008815.

Фотоотчёт «Я покажу тебе музей–13». Фотограф: Елизавета Архипова. Источник: vk.com/album-181389285_307008722.

Фотоотчёт «Я покажу тебе музей–13». Фотограф: Илья Краснобаев. Источник: vk.com/album-181389285_307007081.

Фотографии участников программы профессионального обучения Киноколледжа для проекта «Пушкинский.Ю». Источник: t.me/lookwhoistalking/3461.

Выпускной КЮИ, ПИ и Компьютерная графика. Фотографии: Мария Сухарева. Источник: vk.com/album-181389285_307224199.

Литературный фестиваль 2024. Фотограф: Елизавета Архипова. Источник: vk.com/album-181389285_304864572.

День открытых дверей 2025. Фотограф: Даниэль Тыртышников. Источник: vk.com/album-181389285_308316692.

Подготовка к фестивалю «Я покажу тебе музей–13». Фотограф: Евдокия Ситина. Источник: vk.com/album-181389285_307008815.

ЦЭВ «Мусейон». Фотография из Яндекс Карт. Источник: yandex.ru/maps/org/1069690660.