Композиция и ритм в неинституциональном искусстве от оттепели до наших дней

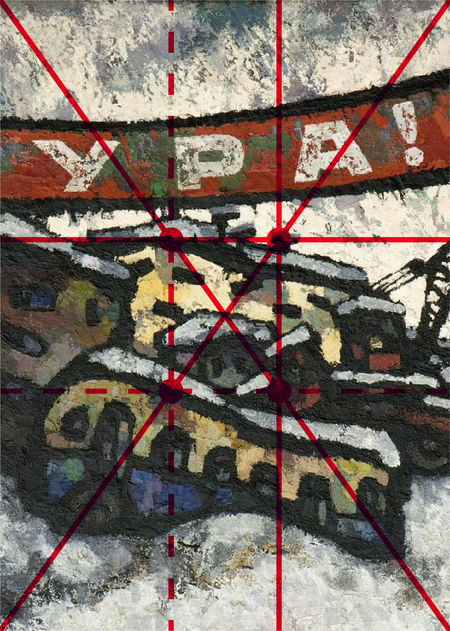

Эрик Булатов. Горизонт. 1971–1972.

Введение

История искусства второй половины XX века СССР и постсоветском пространстве часто рассматривается через призму идеологического противостояния: официальное против неофициального. Однако за политической ширмой скрывается более глубокий конфликт — борьба за возможность творить в индивидуальной манере. Если институциональное искусство стремилось к иерархии, целостности и ясности, то маргинальные практики предлагая альтернативное виденье.

В данном визуальном исследовании мы смещаем фокус с сюжетного анализа на формальный. Композиция и ритм здесь рассматриваются не только как технические приёмы, но и как инструменты «отделения» и/или сопротивления.

Цель исследования — проанализировать композиционные и ритмические приём в искусстве СССР и СНГ (1956–2025), используя компаративный метод, и противопоставить «нормы» (институционального канона) и «аномалии» (маргинальной практики).

Цель и методы

Цель исследования — проанализировать композиционные и ритмические приём в искусстве СССР и СНГ (1956–2025), используя компаративный метод, и противопоставить «нормы» (институционального канона) и «аномалии» (маргинальной практики).

Методология: Для анализа будем использовать информацию и методы из таких книг как: «Золотое сечение в живописи» Фёдор Власович Ковалев и «Основы композиции» Ольга Леонидовна Голубева для выявления особых приёмов. Для каждого хронологического периода («Оттепель», «Застой», «Перестройка», «Современность») мы сначала выберем инстутциональный «образец», выполним анализ произведения. Затем проведём сравнение с работами вне институции, чтобы выявить особенности и сходства соответствующего времени.

Теоретическая рамка

В советском искусстве понятие «норма» имело четкие границы, описанные в учебных пособиях по искусству в СССР. Для целей нашего компаративного анализа мы определяем «Институцию» (Норму) как совокупность правил композиции и ритма, которые считались верными для создания произведений искусства в период с 1930-х до конца 1980-х годов. После распада СССР монополия Союза художников исчезла, но понятие институционального искусства не исчезло. Оно расширилась с появление новых институций, но не ушло вовсе.

Институциональные каноны Фундаментом теории композиции можно назвать труды таких учёных, как Н. Н. Волков «Композиция в живописи», 1977 и Е. А. Кибрик «Объективные законы композиции», 1966. Их главной догмой было понятие «целостности».

«Думаю, что первым законом композиции можно считать цельность произведения. Именно композиция определяет цельность художественного организма, закономерно устроенного. Все элементы композиции находятся во взаимной связи и зависимости, подчиняясь логике воплощения замысла художника.» [5]

«Естественно начать с родового признака композиции — цельности (целостности). Этот признак открыто или скрыто присутствует во всех известных мне определениях.» [2, c. 18]

Основные термины

Композиция — это строение, взаимосвязь частей, обеспечивающая целостность изображения, направленная на раскрытие содержания, идеи произведения. [3, c. 41]

Ритм — это закономерное чередование соизме-римых и чувственно ощутимых элементов (звуко-вых, речевых, изобразительных и т. д.). Симметрия же является частнымслучаем ритма. [3, с. 81]

Неинституциональное искусство — это общее название для творческих направлений, которые развивались вне официальных, государственных или академических структур и правил

1. Оттепель (1956–1964)

Суровый стиль — это многогранное направление в советском искусстве рубежа 1950–1960-х годов, характеризующееся гибкостью художественного мышления и синтезом традиций различных исторических эпох. Это искусство, возникшее на стыке переосмысления отечественного наследия (советского искусства 1920–30-х гг. и русского авангарда) и диалога с мировым художественным опытом (от старых мастеров до модернизма). [4]

Институцией в данном периоде можно считать: Союз художников СССР, Академия художеств СССР и государственные музеи. В центре сюжеты реальной жизнь рабочих и крестьян, их тяжелые будни. Главные герои: обычные рабочие. Наиболее известные институциональные авторы: Виктор Попков, Гелий Коржев, Тахир Салахов.

1.1 Анализ институционального

Для анализа возьмём картину «Строители Братска» (1960–1961), Виктора Попкова.

По методу, описанному в книге «Золотое сечение в живописи». Метод строится на наложении на картину сетки, основанной на процентном отношении от размера полотна. Ковалёв предлагает использовать ряд чисел, полученных с помощью золотой пропорции (1.618…). Получаем округлённый результат: 100, 62, 38, 24, 14, 10, 6. Основными можно назвать оси, расположенные на 62 и 38, они выделены на картине красными линиями (пунктирной и сплошной). Метод также предполагает проверку соразмерности более мелких элементов с помощью этой же шкалы.

Фигуры рабочих расположены фронтально, лицом к зрителю. Это придаёт композиции устойчивость и значительность. Ритм строится на чередовании вертикальных фигур и пауз между ними. Выделение фигур на тёмном фоне усиливает их значимость и делает образ более чётким. Композиционный центр берет на себя женщина и мужчина в светлом. Основное внимание за счет светлого цвета и центрального положения. Это создает равновесие, где левая и правая группы фигур уравновешивают друг друга, поддерживая общую статику.

Виктор Попков. Строители Братска. 1960–1961

Для анализа возьмём ещё одну картину этого периода, но другого автора. Таир Салахов «С вахты» 1957 года.

Картина имеет вытянутый горизонтальный формат, который, по Голубевой, лучше всего передает движение. Композиция строится на динамическом ритме шагающих фигур. Группа людей движется слева направо, создавая мощную динамику. Они перекрывают друг друга, создавая единую движущуюся массу. Композиция держится на четком ритме ног и едином наклоне фигур. Линия моста на заднем плане лежит на горизонтали золотого сечения (62). Горизонталь пирса тяготеет дополнительной линии золотого счения (38). Это не просто возвращение рабочих с вахты, а целое шествие, наполненное энергией. Сочетание диагоналей и светлого колорита картины рождает образ силы и движения.

Таир Салахов. С вахты. 1957.

1.2 Анализ неинституционального

Для противопоставления институциональному возьмём работу Оскара Рабина «Город с луной» 1959. Он являлся членом Лианозовской группы (неофициальное творческое объединение поставангардистов), которая появилась в конце 1950-х годов.

Рабин обращается к «низкой» урбанистике: барак, помойка, «пустой» провинциальный пейзаж. Вместо героического труда — быт обычных рабочих и крестьян и то что их окружает.

В данной картине выбрана высокая точки зрения (мы смотрим на крыши сверху), что характерно для «глубинно-пространственной композиции». Ощущение глубины усилено расположением крыш по диагонали. Это уводят взгляд внутрь, создавая динамику. Это также создаёт перспективные искаженная и формы домов работает на усиление экспрессии: город кажется живым, дрожащим. Ритм здесь нечёткий и напряженный, построенный на множестве мелких вертикалей (трубы, антенны) и крупных наклонных плоскостях. Искаженная перспектива и формы домов работает на усиление экспрессии: город кажется живым, дрожащим. [1] Центром композиции является светлое пятно двора с горящим окном. Дымящая труба на заднем плане служит вторым композиционным центром, усиливая движение взгляда вверх и вглубь. Также эта труба находится в центре картины и наклонена вправо, тем самым придаёт дополнительную динамику всей композиции. Важно отметить, выглядит цельно. Крыши домов и трубы на переднем плане, горящее окно находятся или тяготеют к линиям золотого сечения.

Оскар Рабин как будто намеренно берёт все «каноны» институционального искусства оттепели и нарушает их. Он противопоставляет устойчивости — дисбаланс, чёткому ритму — хаотичный, даже сюжет повседневной рабочий жизни показывать как бы с «изнанки».

Оскар Рабин. Город с луной. 1959.

Ещё одна работа члена Лианозовской группы, Евгения Кропивницкого «Пейзаж с колючей проволокой» 1959 года.

Основным выразительным средством здесь является линия. Основу композиции составляют ритмичные петли колючей проволоки на переднем плане. Петля проволоки на переднем плане смещена влево от центра. Нарушение масштаба (гигантская петля на фоне пейзажа) создает эффект тесноты и давления. Линия горизонта проходит примерно на уровне 62% от низа. На заднем плане виден монотонный ритм столбов и сетки ограждения.

Как и Оскар, Евгений изображает на картине необычный пейзаж, по сравнению с «Суровым стилем». В композиции глазу особо не за что зацепиться, кроме колючей проволоки. Также ритм не чёткий и не сразу считывается.

Евгений Кропивницкий. Пейзаж с колючей проволокой. 1959.

2. Застой (1965–1985)

В эпоху застоя, при правлении Брежнева искусство существовало в условиях двойственной реальности. Официально единственным методом оставался соцреализм, но на практике каноны 1920-х годов размывался, уступая место полистилистике. Продолжают работать художники «сурового стиля». В попытках найти нишу внутри советской профессиональной системы сформировалось феномен «разрешенного искусства» — компромисс, позволяющих творить без прямого идеологического обслуживания: «Левый МОСХ» (ретроспективизм): художники этого круга использовали сложный язык метафор и аллюзий, обращаясь к наследию мастеров прошлого. В 70-е появляется гиперреализм: имитация фотографической точности стала способом отстраненной фиксации реальности, лишенной эмоциональной оценки. Те, кто не готов был к компромиссам, сталкивались с выбором: уход в андеграунд или эмиграция, ставшая массовой для творческой интеллигенции в 1970-е годы. [6]

Институцией в данном периоде, не сильно изменились с периода оттепели. Всё также можно читать: Союз художников СССР, Академия художеств СССР и государственные музеи. Главные герои: делегаты, члены Политбюро и другие партийные деятели. Наиболее известные институциональные авторы: Дмитрий Налбандян, Виктор Иванов, Дмитрий Жилинский.

2.1 Анализ институционального

Для анализа возьмём картину Дмитрия Налбандяна (Народный художник СССР. Герой Социалистического Труда) «Созидание во имя мира» 1981 года.

Группы людей слева и справа образуют своеобразное замкнутое пространство и направляющий внимание зрителя в центр. Красный цвет здесь работает как элемент, объединяющий всех присутствующих. Бюст Ленина тяготеет одной из вертикальной осей золотого сечения. Ритм на данной картине чётки, хорошо читаемы, как по вертикали, так и по горизонтали. Несмотря на множество фигур, картина не распадается благодаря строгой иерархии: главные герои выделены масштабом, светом и центральным положением, а толпа служит фоном, усиливая их значимость.

Дмитрий Налбандян. Созидание во имя мира. 1981.

Ещё одна картина Дмитрия Жилинского (Действительный член Академии художеств СССР — Российской академии художеств и Российской академии образования, член Союза художников СССР. Народный художник РСФСР) «Гимнасты» СССР 1964–1965 годов.

Художник выстраивает сложную композицию из большого количества фигру, где спортсмены образуют массы. Композиционным центром является фигура тренера в красном костюме, к которой обращено внимание большинства. Помимо акцентного костюма его голова находится в узле золотого сечения (пересечения красной диагонали и вертикали). Также спортсмен на переднем плане и смотрящий на нас, тоже находится в узле золотого сечения. Несмотря на статичные позы, ритм поворотов голов и направлений взглядов создает динамику.

Дмитрий Жилинский. Гимнасты СССР. 1964–1965.

2.2 Анализ неинституционального

Для противопоставления институциональному возьмём работу, члена неофициального направления «Московские концептуалисты», Эрикa Булатовa «Улица Красикова» 1977 года.

Композиционный центр — белый щит с фигурой Ленина, смещён вправо от геометрического центра и «тянет» всё изображение в сторону. Диагонали тротуара и проезжей части уводят взгляд в глубину. Группа людей справа образует чётки ритм, уменьшаясь по мере удаления и подчиняясь классической линейной перспективе. Прохожие идут от зрителя вглубь улицы, а Ленин на плакате наоборот на нас и как-будто пытается выйти из плоскости щита. Это создаёт внутреннее напряжение в композиции.

Эрик Булатов не нарушает академические правила, а использует их для демонстрации различий идеологии и реальной жизнью.

Эрик. Булатов. Улица Красикова. 1977.

3. Перестройка (1986–1991)

В эпоху Перестройки, при правлении Горбачёва, искусство существовало в условиях распада прежней системы. Официальный направлением была гласность и плюрализм и связи с этим институции (Союз художников, Академия) теряли свою монополию монополию и часть контроля, а андеграунд массово выходил в свет на легальные выставки. Формируются коммерческие галереи и первые аукционы, например как «Сотбис» в Москве в 1988 году. Художники Академии художеств и Союза художников продолжали работать в привычной манере, выполняли госзаказы.

Институция в данном периоде: Формально институциональный база остался прежней: Союз художников СССР, Академия художеств СССР и государственные музеи. Однако их влияние ослабло, а выставочная политика стала более лояльной.

Наиболее известные институциональные авторы: Илья Глазунов, Дмитрий Жилинский, Игорь Обросов.

3.1 Анализ институционального

Для анализа возьмём картину Ильи Глазунова (Заслуженный деятель искусств РСФСР, Народный художник РСФСР, Народный художник СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством») «Радуга с видением» 1987 года.

Огромная радуга, во все небо, создает арку, которая визуально объединяет две части композиции. Горизонт делит плоскость (38:62), большую часть занимает небо. Темная фигура слева уравновешивается призрачным всадником и крестом справа. Ритм плавный, спокойный. Центр массы всадника находится на пересечении вертикальной и горизонтальной осей золотого сечения, также он «касается» линии геометрического центра, как и могилка ниже.

Илья Глазунов. Радуга с видением. 1987.

3.2 Анализ неинституционального

Для анализа возьмём картину Андрея Мертвого (Курмаярцев) (советский и российский кинорежиссёр, писатель и художник, с 1985 года — один из первых участников некрореалистического движения). «Эмфизема и жуки, 1989».

Голова внизу занимает почти треть картины и образует центр композиции, Верхняя часть разделена на две неравные зоны: слева вертикаль столба с висящей фигурой и провода, справа — крупная фигура с поднятыми руками; между ними, ближе к геометрическому центру, расположены кирпич и маленькая машина скорой помощи. Тёмный фон объединяет все элементы в единое поле, а светлый контур создаёт контраст и вытягивает их на передний план. Столб и фигуры людей образуют ритмический ряд вертикалей.

Андрей Мертвый (Курмаярцев). Эмфизема и жуки. 1989.

4. Постсоветский период (1992–2025)

После распада СССР в искусстве произошел резкий переход от идеологически обусловленного социалистического реализма к творческой свободе, разнообразию стилей и активному освоению мировых тенденций. Художественная интеллигенция получила независимость от государственного контроля. Художники, ранее находившиеся в андеграунде, получили официальное признание и всеобщую известность.

Институция в данном периоде: Академии художеств, министерства культуры и различные государственные фонды. Наиболее известные институциональные авторы этого периода: Василий Нестеренко, Сергей Андрияка, Александр Шилов.

4.1 Анализ институционального

Василий Нестеренко — народный художник РФ, академик РАХ. Его работы — это визуальное воплощение идеологии и величия. Приобрёл известность благодаря полотнами на темы русской истории и христианской религиозности. Для анализа возьмём его работу «Избавление от Смуты» 2012 года.

Композиция строится по диагоналям, что придает ей максимальную динамику и напряжение. Две массы войск слева и справа сталкиваются в центре. Композиционный центр — это белый конь с воином в светлых доспехах и красном плаще, вырывающийся вперёд из клубов пыли. По всей ширине картине идёт плотный ритм фигур людей, и оружия. Левая и правая части полотна заполнены воинами противоборствующих сторон. Можно заметить, что их массы находятся в пропорции примерно 62 к 38. По центру оси геометрического центра, на среднем плане, находится флаг и иконой.

Василий Нестеренко. Избавление от Смуты. 2012.

4.2 Анализ неинституционального

А. Р. Ч. (Михаил Сеньков) известен своими работами в стиле академический «ар-брют». Для анализа возьмём картину под названием «Д-З» (девочка-зверь) 2015 года

Композиция строится вокруг фронтальной фигуры девочки, сидящей в кресле на тёмном фоне; голова, треугольный «разрез» туловища с крестом и книга внизу образуют жёсткую вертикальную ось и единый композиционный центр. Голова девочки находится в верхней зоне, на линии золотого сечения. Общий строй близок к симметричному: фигура сидит по центру, плечи и кресло образуют почти равные левые и правые половины, что создаёт ощущение устойчивости и иконописной стилистики.

Вывод

Таким образом, композиция и ритм в институциональном и неинституциональном искусстве СССР и СНГ являются не просто формальным приёмом для построения картины, а важнейшим инструментом для передачи смыслов и эмоционального состояния. Управление движением взгляда зрителя и организация пространства внутри картины — это мощный визуальный инструмент, способный без слов обозначить позицию автора, «отстроиться» от навязанных канонов и создать уникальную атмосферу, а также дополнить и усилить другие изобразительные методы и приёмы.

Голубева О. Л. Основы композиции: Учеб. пособие. — 2-е изд. — М.: Изд. дом «Искусство», 2004. — 120 с: илл. ISBN 5-85200-417-0

Волков Н. Н. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977. — 263 с.: портр. + табл. (15 с.: 130 л. ил.) в 2-х блоках в футляре

Ковалев Ф. В. Золотое сечение в живописи: Учеб. пособие. — К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989. — 143 с, 90 ил., табл. — Библиогр.: 77 назв. ISBN 5-11-001336-5.

Карпова Ксения Викторовна Суровый стиль: художественные ориентиры направления // Вестник славянских культур. 2015. № 2 (36). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/surovyy-stil-hudozhestvennye-orientiry-napravleniya (дата обращения: 21.11.2025).

Кибрик Евгений — Объективные законы композиции в изобразительном искусстве URL: https://royallib.com/book/kibrik_evgeniy/obektivnie_zakoni_kompozitsii_v_izobrazitelnom_iskusstve.html (дата обращения: 21.11.2025)

Искусство застоя: коротко о главном URL: https://deziiign.com/project/d3d16b6c1a3440a78e945e516b6bcd4b (дата обращения: 21.11.2025)