Город по плану. Власть, функция и идея в геометрии улиц

Рубрикатор

Концепция. Городской план: от хаоса к порядку

Часть I: Сетка. Демократия в квадратах Часть II: Линия. Функция предвосхищает форму Часть III: Парабола. Адаптивная геометрия Заключение Часть IV: Центрическая (радиально-кольцевая) композиция. Геометрия власти

Заключение. Город по плану как зеркало общества

Концепция. Городской план: от хаоса к порядку

Город — это текст, написанный на земле. Каждая его линия, каждый квартал, каждая площадь содержат закодированные послания о том, как общество видит себя и мир. На протяжении тысячелетий люди выбирали разные геометрические системы для организации городского пространства: прямоугольную сетку, линию, параболу, радиальную композицию. Эти выборы редко были случайными. Они отражали не только практические потребности в организации территории, но и глубокие убеждения о власти, справедливости, сакральности, технологическом могуществе.

История типологии городских планов — это история того, как люди пытались воплотить в геометрии города свои представления об идеальном порядке. При этом сам выбор планировочной системы оказывался не первичным. Первичным были социально-экономические и политические условия, географические ограничения, технологические возможности и культурные ценности. Тип плана был лишь ответом, формой, в которую облекались эти более глубокие детерминанты.

Принцип отбора визуального материала. Визуальный ряд для исследования подбирался таким образом, чтобы не просто проиллюстрировать упомянутые типы планировки, но и показать, как эти схемы проявляются в реальных городах и исторических контекстах. Поэтому выбор пал на различные форматы: исторические карты, современные спутниковые снимки, реконструкции, чертежи и аналитические схемы. Основной критерий отбора — способность изображения наглядно демонстрировать ключевую идею конкретного типа планировки: регулярность и модульность сетки, направленность линейного города, доминантность фокуса в центрической системе или траекторию осевого развития в параболической модели. Визуальный материал должен был служить аргументом, позволяющим читателю увидеть те особенности, которые описаны в тексте.

Принцип выбора и анализа текстовых источников. Для формирования аналитической базы использовались тексты двух групп: классические труды по теории градостроительства и современные исследования, учебники, аналитические обзоры. Классические источники важны тем, что в них заложены исходные теоретические принципы различных типов планировки — от античных представлений о регулярности до модернистских концепций линейного или центрического города. Современные исследования позволяют критически переосмыслить эти идеи, дополнить их данными о практической реализации, урбанистических последствиях и эволюции подходов в XXI веке. Принцип отбора текстов основан на трёх критериях: релевантность конкретному типу планировочной схемы, авторитетность и аргументированность.

Ключевой вопрос исследования: что определяет выбор типа плана? Почему один город развивается по сетке, другой — по радиусам, третий — по линии?

Гипотеза исследования: выбор типа городского плана определяется взаимодействием четырёх факторов: природно-географических условий, социально-экономической системы, технологического уровня развития общества и идеологии власти.

Часть I: Сетка. Демократия в квадратах

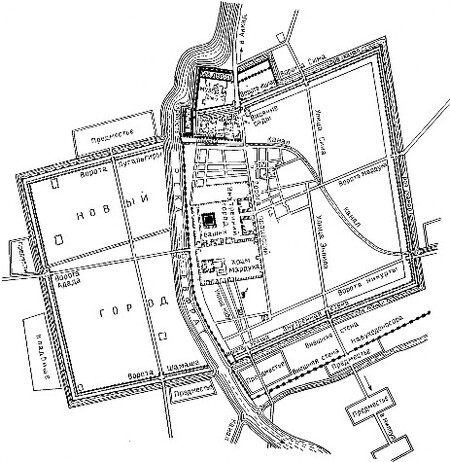

Слева. Вавилон, план города, VII–VI вв до н. э. Справа. Вавилон, фотореконструкция, VII–VI вв до н. э.

История регулярной городской планировки в Европе начинается в V веке до нашей эры с работ древнегреческого архитектора Гипподама Милетского. Это была революция не столько в архитектуре, сколько в понимании того, что город может и должен быть рационально спроектирован, что пространство города может материально воплощать идеи социального порядка.

Гипподам жил на рубеже классической эпохи Древней Греции и, согласно Аристотелю, был первым архитектором, который писал о теории правления, не имея практического опыта в политике. Он разработал концепцию идеального города с населением в 10 тысяч свободных граждан (при общем населении около 50 тысяч, включая женщин, детей и рабов). Земля в этом городе делилась на три части: священные земли, общественные земли и частные участки. Граждане разделялись на три класса: воинов, ремесленников и земледельцев.

Слева. Мохенджо-Даро, Пакистан, 2600 г до н. э. Справа. Реконструкция руин Вавилона, Ирак, 2005 г

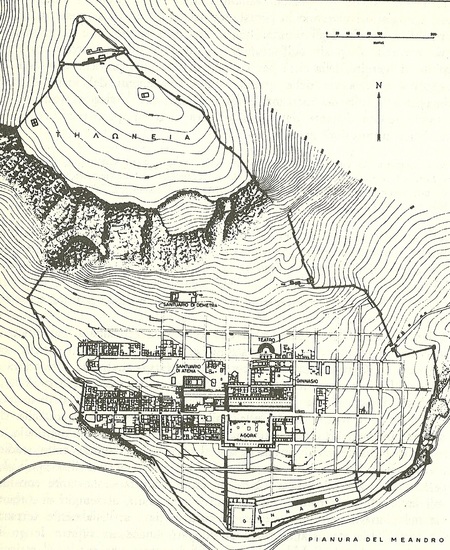

Слева. Милет, Греция, V в до н. э. Справа. Пирей, Греция, V в до н. э.

Главным достижением Гипподама была планировочная система, которая получила его имя — гипподамова система (или гипподамов город). Суть её была революционна в своей простоте: город разбивается на идентичные прямоугольные кварталы, пересекаемые под прямым углом улицами. Главные улицы пересекаются перпендикулярно, и каждый квартал равен другим. Это была сетка.

Гипподам спланировал афинский порт Пирей (около середины V века до нашей эры) и участвовал в разработке плана колонии Фурии в Южной Италии (443 год до нашей эры). Его план был символичен: равные кварталы означали равные права граждан, отсутствие привилегированных центров, равноправие.

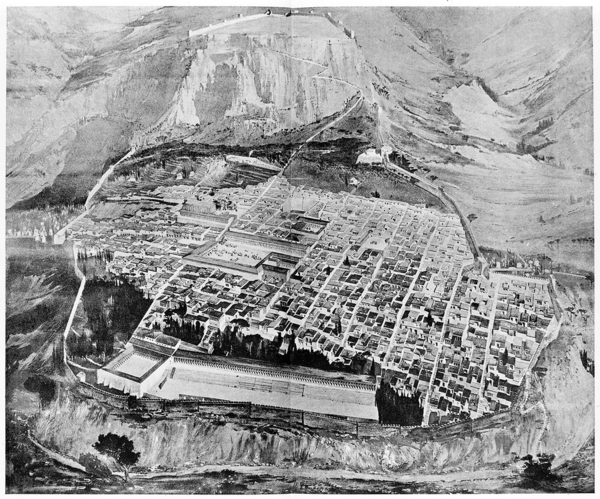

Слева. Графическая реконструкция Приены Справа. План Приены, 300 г до н. э.

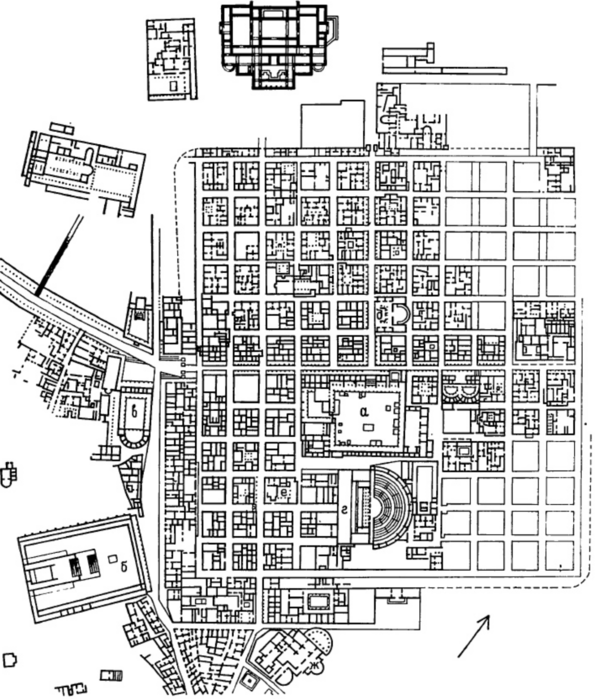

Слева. Тимгад, План города, 2 в н. э. Справа. Аэрофотосъемка

Почему именно сетка? Ответ кроется в социально-политическом контексте. После разрушения греческих городов во время греко-персидских войн встала задача их быстрого восстановления. Регулярный прямоугольный план позволял быстро и эффективно разбить территорию на участки, каждый из которых имел одинаковую стоимость и одинаковый потенциал для застройки. Это не было случайностью, это была форма демократического принципа равенства перед законом, воплощённая в пространстве.

Сетка обладает фундаментальными преимуществами. Она проста в понимании: любой житель может легко ориентироваться в городе. Она универсальна: система легко расширяется и воспроизводится.

Сетка нейтральна: нет привилегированных мест, нет иерархии, все кварталы и улицы кажутся одинаковыми. Это придает ей особую привлекательность в среде демократических полисов.

Римский каструм Августа Претория (ныне Аоста в Италии)

Древние римляне не изобретали регулярную планировку, но они довели её до совершенства и придали ей новый смысл. Если для греков сетка была выражением демократии, то для римлян она стала выражением военной организации и административной власти.

Римская система градостроительства базировалась на двух главных улицах: кардо (ориентирована с севера на юг) и декуманус (ориентирована с востока на запада). Эти названия происходят из этрусской сакральной геометрии — системы разметки территории, которая делила мир на четыре священные части, отражая структуру космоса.

На перекрестии кардо и декуманса располагался форум — центральная площадь города, место политической, религиозной и экономической жизни. От этого перекрестия расходились параллельные улицы (карди и деканумусы меньшего масштаба), образуя правильную сетку.

Слева. Буэнос-Айрес, Аргентина, 1782 г Справа. Вашингтон, США, 1800 г

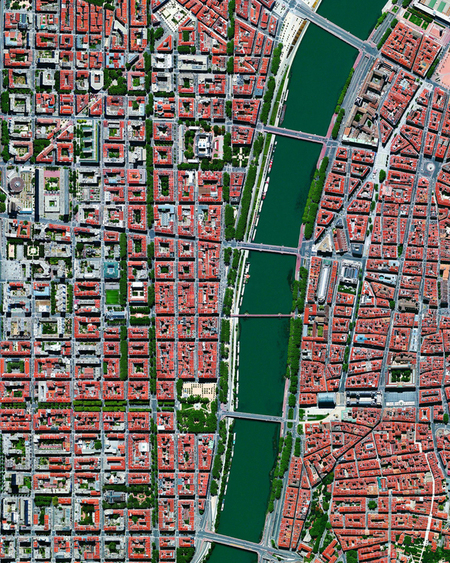

Слева. Стокгольм, Швеция Справа. Лион, Франция

Это не была просто удобная система. Это была система власти. Римский военный лагерь (кастр) следовал точно такой же схеме. Когда римляне захватывали новую территорию, они не адаптировались к местному рельефу, а навязывали свой порядок, свою геометрию. Правильные линии кардо и декуманса пересекали горы и долины, как бы говоря: «Здесь теперь римский порядок, здесь живет Космос, а не Хаос». Это была геометрия завоевания.

Многие современные европейские города, расположенные на территориях бывшей Римской империи, до сих пор носят следы этой древней сетки в своих современных улицах. Сетка оказалась настолько функциональной, что пережила саму империю.

Слева. Генеральный план города Сан-Франциско Справа. Город Сан-Франциско с высоты птичьего полёта

В эпоху Возрождения идея регулярной сетки была переосмыслена. Архитекторы Возрождения, вооруженные новыми инструментами перспективного изображения и математическими знаниями, разработали концепцию «идеального города». Идея была в том, что часто на основе всё той же прямоугольной сетки, но дополненной регулярной архитектурной отделкой, в которой каждое здание было частью общей композиции.

Широкое применение сетка получила в колониальных городах: от испанской Латинской Америки до американского Манхэттена. Испанский закон об Индиях (XVI век) предписывал строить города по прямоугольной сетке, что отражало не только практическое удобство, но и идеологию: сетка была символом цивилизации, противопоставляемой «дикой» природе и «хаотичной» коренной культуре.

Слева. Генеральный план города Нью-Йорк Справа. Город Нью-Йорк с высоты птичьего полёта

Часть II: Линия. Функция предвосхищает форму

Чатал-Хююк, Турция, 7000 г до н. э.

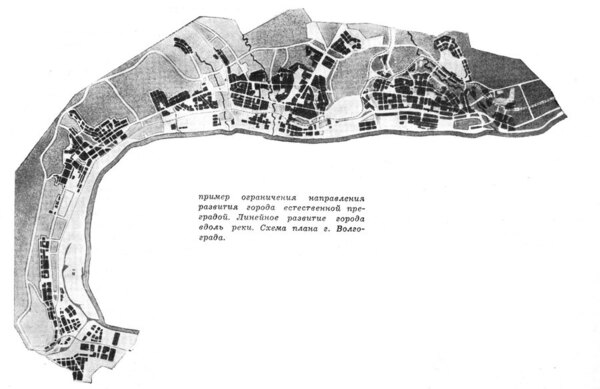

Если сетка — это система, предполагающая центральность и некую законченность, то линия — это система движения, динамики, развития без предопределенного конца. Линейные города возникали по причинам, совершенно отличным от сеток.

Во многих местах исторически города развивались вдоль главных транспортных артерий: рек, караванных путей, позже железных дорог. Но линейный город как сознательная градостроительная концепция родился в XIX веке. Его автором был испанский инженер и философ Артуро Сориа-и-Мата. В 1883 году он опубликовал теорию линейного города, а с 1893 года начал её практическое воплощение в окрестностях Мадрида.

Слева. План Волгограда, Россия Справа. Село Сулошова, Польша

Сориа-и-Мата наблюдал, как трамвайные линии в Мадриде становились осями притяжения для жилой застройки.

Вокруг станций появлялись трущобы. Люди стремились жить рядом с транспортом, то есть рядом с возможностью работать и торговать в центре города. Он понял простую истину: хорошее транспортное сообщение определяет логику города.

Сориа-и-Мата предложил построить весь город вокруг основной транспортной магистрали (он видел её как линию трамвая). Главную дорогу должны пересекать небольшие перпендикулярные улицы, каждые 300 метров. На пересечениях — жилые кварталы, разделённые на участки. По обе стороны от главной оси — парки, школы, больницы, магазины. По задумке Сориа-и-Мата, город должен был растянуться на 55 километров, но при этом оставаться единым целым благодаря линии.

Тони Гарнье, эскиз города «Cité Industrielle»(Промышленный город), 1917 г

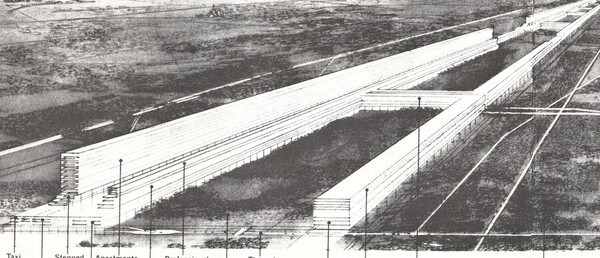

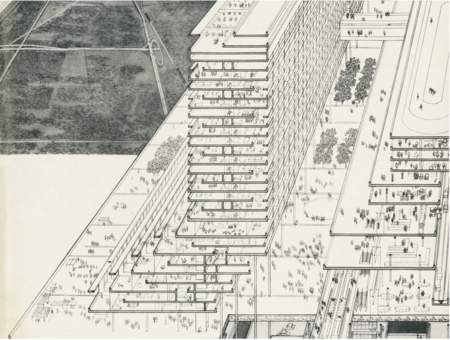

Ле Корбюзье. Проект ленточной урбанизации Алжира, 1929–1930 гг

Это была утопия. Сориа-и-Мата видел в линейном городе решение проблемы современного капиталистического города XIX века: избыточную концентрацию людей в центре, перенаселение, болезни, загрязнение. Линейный город означал деконцентрацию, где каждый человек мог жить недалеко от природы (парки вдоль оси), но иметь хороший доступ к рабочим местам благодаря транспорту.

Концепция Сориа-и-Мата была подхвачена в советской России. Советский планировщик Николай Александрович Милютин, вооруженный марксистской идеологией, переосмыслил линейный город как инструмент социального переустройства. В своей книге «Соцгород» (1930) Милютин предложил линейный город как средство преодоления капиталистического разделения на центр и периферию.

Слева. Дачное предместье Мадрида, Сориа и Мата, 1882 г В центре. Линейный город в СССР, В. А. Лавров, 1928 г Справа. Мировой город, Роже Турт, 1930-е

Питер Эйзенман и Майкл Грейвс, План проекта «Линейный город», г. Нью-Джерси, США, 1965 г

Милютин предлагал разместить вдоль основной оси три параллельные полосы: промышленная (с производством и научными учреждениями), жилая (с домами и социальными учреждениями) и рекреационная (с парками). При этом жилые районы находились бы в непосредственной близости к местам работы, в буквальном смысле «напротив» них, разделённые лишь буферной зоной. Это должно было воплощать энгельсовский идеал: «образование и труд будут объединены».

Однако, на практике линейный город так и не получил широкого распространения. Практически полностью воплощённого примера не существует. Причина проста: линейная форма неудобна в управлении. Очень длинный город с узкой полосой развития создаёт проблемы с коммунальными услугами, с мобильностью внутри города (люди вынуждены ездить вдоль одной оси), с возможностью расширения.

Neom Line, Саудовская Аравия, 2022 г На сегодняшний день строительство приостановлено

Линейный город хорошо работает в теории, в проектах, но труден в реальности.

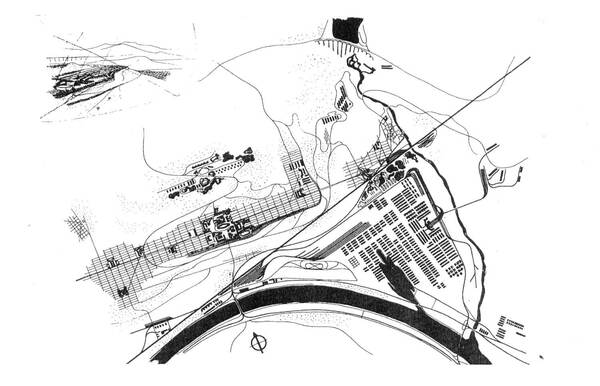

Часть III: Парабола. Адаптивная геометрия

Парабола в городском планировании — менее очевидный выбор, чем сетка или линия. Это кривая форма, которая развивается от центра, постепенно расширяясь. Параболический план встречается реже, чем другие типы, но он интересен именно тем, что отражает попытку адаптировать геометрический порядок к сложности природного ландшафта.

Парабола появляется, когда архитектор или планировщик понимает, что прямые линии сетки или жёсткая ось линейного города конфликтуют с рельефом, гидрографией, существующей структурой. Парабола — это компромисс: это всё ещё регулярная система, всё ещё воплощение некоего плана и идеи, но она гибче, чем сетка, и менее одномерна, чем линия.

Параболические формы встречаются в плане Неаполя (где развитие города следует естественной кривизне бухты), в исторических планах портовых городов, где полукруг изгиба берега становится основой для полукруглой системы улиц.

Средневековая карта Неаполя

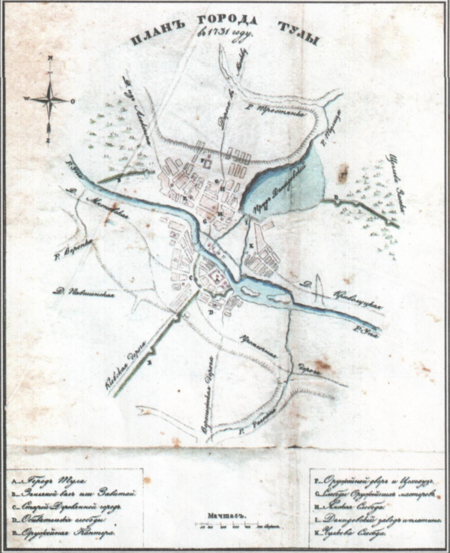

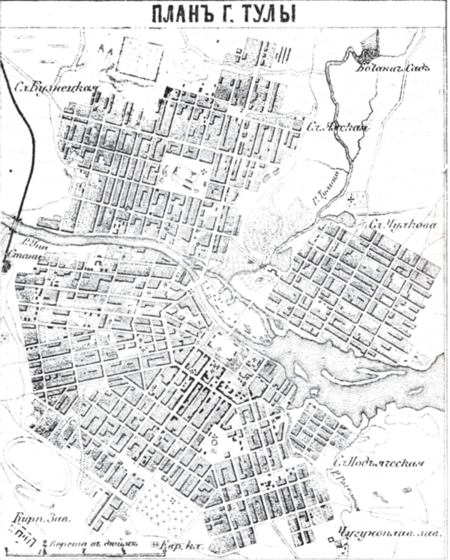

Слева. Фотография карты 1731 года из Тульского архива Справа. План города Тулы 1876 года

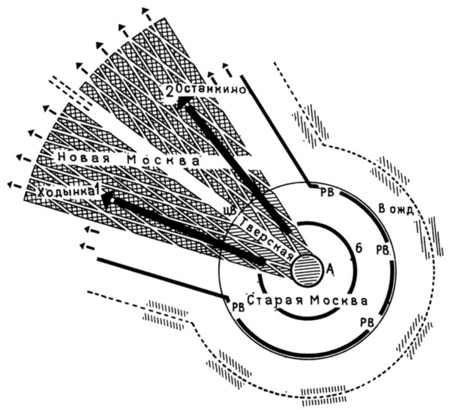

Наиболее известный пример принадлежит Николаю Ладовскому (1920–1930-е годы). Ладовский критиковал неограниченное разрастание кольцевых структур («кольца вынуждены разрастаться и вести к коллапсу») и предлагал «разомкнуть» одно из колец Москвы, превратив город в «динамическое веерообразное» развитие. По его теории город должен был принять форму параболы с сохранением исторического центра как фокуса. Осью роста выступала Тверская улица. По замыслу Ладовского она становилась «динамичной линией — вектором» развития, а сама «центральная зона» растягивалась по этому направлению.

В статье 1930 г. Ладовский утверждал, что новая схема сочетает достоинства радиально-кольцевой (центр сохранён) и «поточно-функциональной» (жилая застройка плавно переходит в промзону). Параболическая схема, предложенная Ладовским, так и не была реализована. В 1935 г. московский генплан утвердил традиционные кольца. Тем не менее её идея интересна как попытка учесть одновременно и централизованный фокус, и линейное расширение в определённом направлении.

Слева. Зонирование городского пространства, предложенное Н. А. Ладовским Справа. Н. А. Ладовский. План реконструкции Москвы («Парабола»). Генплан 1932 г

Интересно, что параболические структуры часто возникают не по заранее разработанному плану, а органически, в процессе развития города. Когда сетка или линия сталкиваются с препятствием (холм, водоём, уже существующая застройка), они начинают изгибаться, и этот изгиб порождает что-то, похожее на параболу.

Некоторые исследователи видят в параболе форму «динамичного» города — города, который растёт, развивается, адаптируется. В отличие от «статичной» сетки (которая предполагает, что план уже достигнут и остаётся лишь воплощать его) или «статичной» радиально-кольцевой системы (которая предполагает законченный и сбалансированный организм).

Парабола — это открытая форма, способная продолжать расширяться, приспосабливаясь к обстоятельствам.

Схема динамичного развития города, К. Доксиадис

Часть IV: Центрическая (радиально-кольцевая) композиция. Геометрия власти

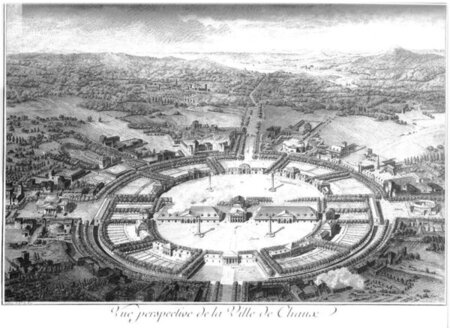

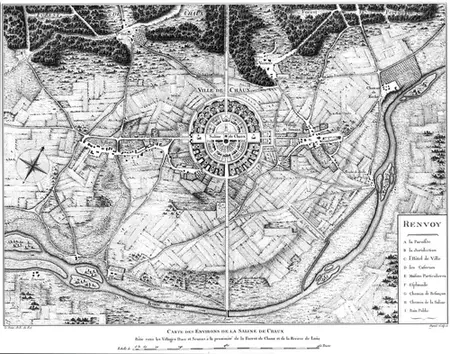

Слева. Идеальный город Шо, Франция, Клод-Николя Леду, 1804 г Справа. Вид на город Шо. Генплан

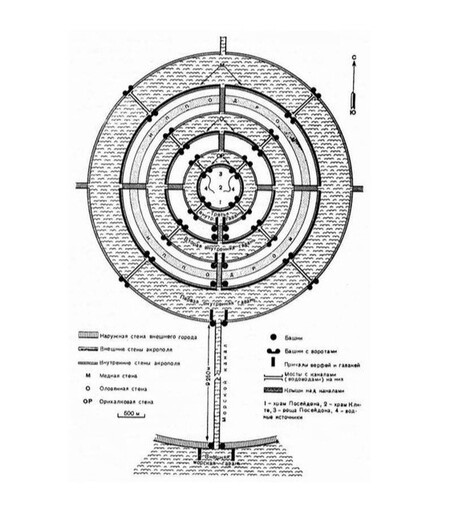

Радиально-кольцевая композиция — это, возможно, самая древняя и самая символичная форма городского плана. Её происхождение уходит корнями в мифологию и религию: представление о священном центре мира (axis mundi), вокруг которого организуется всё остальное пространство. На этом центре стоит храм, дворец, святилище — место, откуда исходит власть, справедливость, порядок.

Древнеримские города, особенно столица, часто развивались по принципу концентрических кругов, пусть и не совершенных. Форум располагался в центре, вокруг него — районы возрастающей социальной статуса по мере удаления от центра.

На картинке: схема идеального города по Платону.

Центрическая планировка города — принцип «социальной дистанции, воплощённой в геометрии».

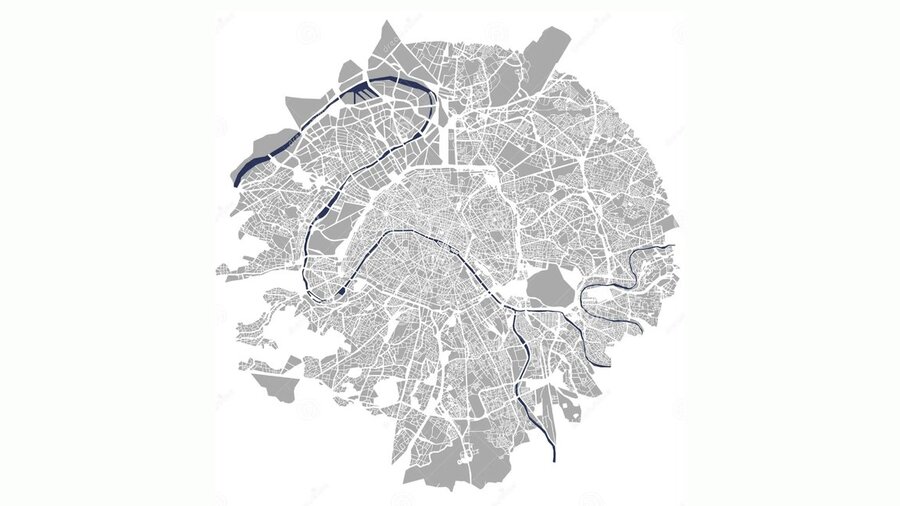

Классический пример радиально-кольцевого города — Париж. Исторический центр (Остров Сите и Остров Святого Людовика) находится в центре сложной системы кольцевых структур. От центра расходятся лучи основных магистралей. Это развивалось органически, в течение столетий, но к XVIII веку архитекторы и градостроители начали рационализировать эту структуру.

При Барон Жорже-Эжене Османе в середине XIX века эта радиальная структура была закреплена и усилена. Новые магистрали были проведены от центра к периферии, создавая систему лучей. Каждый луч — это символ связи центра с окраинами, власти с подданными.

Париж, Франция

План города Карлсруэ, 1912 г

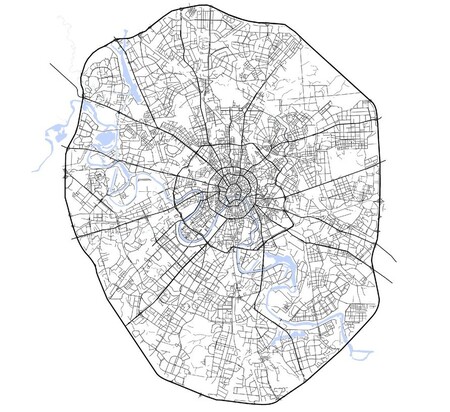

Московская радиально-кольцевая структура ещё более ярко воплощает этот принцип. Кремль в центре (средневековая крепость, позже резиденция власти), вокруг него расположены исторические районы (Китай-город, Белый город, Земляной город, обозначенные прежними укреплениями), а затем кольца новых районов. От центра расходятся лучи главных радиальных дорог — современные проспекты (Тверской, Ленинградский, Комсомольский и другие).

Московская планировка особенно интересна тем, что она воплощает двойную геометрию власти: во-первых, центр (Кремль) как абсолютный центр, откуда исходит власть; во-вторых, кольца как система последовательных укреплений и административных границ; в-третьих, лучи, связывающие центр с подчинённой периферией.

Слева. Вид на ночную Москву Справа. Схема Москвы

Слева. Аль Фалах, Абу Даби, ОАЭ, 2019 г В центре. Пальманова, Италия, 2000-е Справа. Burning man, Невада, США, 2007 г

В Версале радиальная система служит монарху как символ его абсолютной власти. Людовик XIV, «Король-Солнце», задумал дворец и прилегающий город как материализацию своего могущества.

Версаль не был просто городом, это был комплекс, в котором дворец находился в центре, а дороги расходились от него в виде лучей. Сам король позиционировал себя как Солнце, стоящее в центре мироздания, а его двор и город — как планеты и звёзды, вращающиеся вокруг центральной светила.

Архитектор Жюль Ардуэн-Мансар и ландшафтный дизайнер Андре Ленотр разработали план, в котором правильная геометрия выражала совершенство монархической власти.

План ансамбля дворца версаля, 1746 г

Слева. Токио, Япония, 2000-е Справа. Генеральный план Минска, Беларусь, 1958 г

Заключение. Город по плану как зеркало общества

Город по плану — это не просто рациональная организация территории. Это воплощение в пространстве представлений общества о порядке, власти, справедливости, красоте и функциональности.

Каждый тип плана несёт в себе определённое послание и отражает определённый исторический контекст. Гипподамова сетка говорит о демократии и равенстве. Римский кардо-декуманус — о завоевании и организованной военной власти. Версальская радиальность — о триумфе абсолютного монарха. Линейный город Сориа-и-Мата и Милютина — об утопических надеждах на то, что новая геометрия может решить социальные проблемы.

Архитектор не волен выбирать сетку, линию или радиус просто исходя из эстетических соображений. Эти выборы определяются объективными условиями (климат, рельеф, наличие ресурсов) и субъективными установками власти (какое общество она хочет создать, какие ценности выражать).

Это означает, что изучение типологии городских планов — это, в действительности, изучение истории общества. В каждом плане, в каждой геометрии кодирована история: история идей, история технологии, история власти, история мечтаний о лучшем будущем и попыток эти мечты материализовать.

A history of street scaping. Интернет-статья, 2015. https://streetscapecanada.wordpress.com/2015/02/11/a-history-of-streetscaping/ (дата обращения 25.11.2023)

Story of cities #13: Barcelona’s unloved planner invents science of 'urbanisation'. Интернет-статья, 2016. https://www.theguardian.com/cities/2016/apr/01/story-cities-13-eixample-barcelona-ildefons-cerda-planner-urbanisation (дата обращения 25.11.2023)

«Новая Москва» образца 1930 года. Интернет-статья. https://vk.com/wall-80724605_189502 (дата обращения 25.11.2023)рикрепить карточку

Бархин М. Г. «Город, структура и композиция» — М.: Издательство «Наука», 1986

Бочаров Ю. П., Хан-Магомедов С. О. Николай Милютин. — М.: Архитектура-С, 2007. — 21 с.

Бунин А.В., Ильин Л.А., Поляков Н.Х., Шквариков В.А. «Градостроительство.» Москва: Издательство Академии Архитектуры СССР, 1945.

Вавилон включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Интернет-статья, 2019. https://az.sputniknews.ru/20190730/Vavilon-vklyuchili-v-Spisok-vsemirnogo-naslediya-YuNESKO-421256722.html (дата обращения 25.11.2023)

Груздев В. М. Основы градостроительства и планировка населенных ест. Учебное пособие — Нижний Новгород, ННГАСУ, 2017 — 106с. https://bibl.nngasu.ru/electronicresources/uch-metod/architecture/868569.pdf (дата обращения 25.11.2023)

Демин И. С. Планировочные структуры городов. Интернет-статья, 2017 https://1553.ru/2017/11/16/планировочные-структуры-городов/ (дата обращения 25.11.2023)

Иржи Груза. Теория города (перевод Мостовой Л.Б.), Москва, 1972 — 249 стр. https://mydocx.ru/11-34400.html (дата обращения 25.11.2023)

Коллектив авторов. Экология города. — М.: Научный мир, 2004 — 624с. (дата обращения 25.11.2023)

Л «Урбанизм как область жизни». M.: Strelka Press, 2016

Линейный город. Интернет-статья. https://kannelura.ru/?p=16867 (дата обращения 25.11.2023)

Малахова О. Е. Планировочная структура города: теоретико-практический аспект. Научная статья, 2022. https://cyberleninka.ru/article/n/planirovochnaya-struktura-goroda-teoretiko-prakticheskiy-aspekt/viewer (дата обращения 25.11.2023)

Малеева Т. В. Инженерно-экономические основы градостроительства — Санкт-Петербург.: СПбГИЭУ, 2008. — 343 с. https://studfile.net/preview/9512949/ (дата обращения 25.11.2023)

Мартяхин, Д. С. Проектирование городских улиц и дорог: учебно-методическое пособие / Д. С. Мартяхин, А. В. Косцов, С. С. Мордвин. — М.: МАДИ, 2018 — 50 с.

Осятинский А. И. Строительство городов на Волге / Под ред. д-ра архитектуры проф. В. И. Пилявского. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1965. — 91 с.

Поляков Е.Н., Майорова Е.В., Шаболина М. А. Творческое наследие Гипподама Милетского. Научная статься — Томск, ТГАСУ, 2008. https://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskoe-nasledie-gippodama-miletskogo/viewer (дата обращения 25.11.2023)

Саваренская Т. Ф. Западноевропейское градостроительство XVII–XIX веков: Эстетические и теоретические предпосылки. — Москва: Стройиздат, 1987. — 37 с.

Типы городской планировки. Интернет-статья, 2017 https://izoandmhknkz.blogspot.com/2017/02/blog-post_10.html (дата обращения 25.11.2023)

Типы планировки городов. Интернет-статья, 2022 https://dzen.ru/a/Y1gsHq3wiFdpFghc (дата обращения 25.11.2023)

Типы планировочных структур городов. Интернет-статья, 2014 https://www.yaneuch.ru/cat_20/tipy-planirovochnyh-struktur-gorodov/410457.2762608.page1.html (дата обращения 25.11.2023)

Урбанистика: развитие городов. Онлайн курс, 4brain. https://4brain.ru/urban/ (дата обращения 25.11.2023)

Федоров, В. В. «Планировка и застройка населенных мест: учебное пособие.» Москва: ИНФРА-М, 2022. — 83 с. — (Высшее образование: Бакалавриат)

Фишельсон, М. С. Транспортная планировка городов: Учеб. пособие для студ. а.- д. вузов. — М.: Высш. шк., 1985 — 167 с. 1. р

Шепелев В. В. Несовершенство понятия «Градостроительная деятельность», закрепленного в Градостроительном кодексе Российской Федерации // Вестник Пермского Университета. — выпуск 1(3). — 2009.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 /Глав. Э68 ред. М. Д. Аксёнова. — М.: Аванта+, 1997. — 688 с. https://studfile.net/preview/4241377/page:5/ (дата обращения 25.11.2023)

https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_667bd39ac5d3b34f3478d5d4_667bd3daa4ee6d151bb17b32/scale_1200 (Дата обращения: 19.11.2025)

https://i.pinimg.com/736x/fe/dd/ff/feddff4dcf04b6ba52ce6c93bbb847f2.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://i.pinimg.com/originals/df/9b/57/df9b5722c621a5c608681e5690db37b2.png (Дата обращения: 19.11.2025)

https://static.life.ru/ab8b929ae52a6351a651224df50aa7e8.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_67634919b72a396605942bb3_67cb83b553af9b2271deaf18/scale_1200 (Дата обращения: 19.11.2025)

https://i.postimg.cc/7ZdCjzxj/Plan-Pir-e.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://ic.pics.livejournal.com/carmelist/4291139/1160318/1160318_original.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Panorama_of_Priene%2C_according_to_German_excavations_of_1895-8_Wellcome_M0009551.jpg/1200px-Panorama_of_Priene%2C_according_to_German_excavations_of_1895-8_Wellcome_M0009551.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://history.niv.ru/images/ancient-blavatskiy/00102.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://antique.totalarch.com/files/gha/roma/497_2.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://i.pinimg.com/originals/b9/74/41/b9744156ac57af81d24f9f6771a50610.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://i.pinimg.com/originals/51/6b/72/516b7244564df5ceda0391d2742de113.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://i.pinimg.com/originals/0a/ce/37/0ace3735737bf14d0fae1e3533982f40.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://i.pinimg.com/736x/ad/03/a7/ad03a72ae33672309ad11e6e1a677490.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://i.pinimg.com/736x/e3/6e/df/e36edf72f17053f67facd5824f85819c.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/hd/519d1459210353.5a19b0cf145b3.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://i.pinimg.com/736x/5b/75/93/5b7593cc95e012d894e4f2c95023b71c.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=e1f0819b97646443764e6f1a2d956a6d_l-4334236-images-thumbs&n=13 (Дата обращения: 19.11.2025)

https://files.mediiia.ru/postimages/34022/da79a4fa08104020ba8b6d05561bf0f3/d949038ce76342c29f199a4bb1dbe073900x506.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=d1160242028d9ca66d87fb960c79739fa8995f47-9137656-images-thumbs&n=13 (Дата обращения: 19.11.2025)

https://i.pinimg.com/originals/51/60/d4/5160d4da53940893230fd8102b0eeeed.png (Дата обращения: 19.11.2025)

https://i.pinimg.com/originals/b5/81/f2/b581f2c8c89be41adeaf4dd01a62e63a.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://i.pinimg.com/736x/45/93/d2/4593d2c97aea2950fc60d9778d0248a7.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://i.pinimg.com/originals/33/86/3f/33863fbda6963bbd75983b87607a8fdf.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://i.pinimg.com/736x/c7/46/66/c74666219eee19acc6cd775b75f17397.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://studfile.net/html/2706/339/html_JY_xEirgcp.3dOL/img-djSXuH.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://x-files.site/images/articles/82/5/0/biotron_5_t5.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://i.pinimg.com/originals/e2/15/1b/e2151ba0d2acba57014c5fa0a477af47.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=8b040f66c0fa34a658cf950084c9e3da_l-4892807-images-thumbs&n=13 (Дата обращения: 19.11.2025)

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=64e20945ed05e73d027aba987eed5885a8b84fd4-4076759-images-thumbs&n=13 (Дата обращения: 19.11.2025)

https://i0.wp.com/un-sci.com/wp-content/uploads/2023/05/s_aravia.jpg?resize=1024%2C576&ssl=1 (Дата обращения: 19.11.2025)

https://i.pinimg.com/736x/a9/3e/17/a93e17f1bb70d5af3602e1621803a296.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Тула_в_1731_году.jpg/960px-Тула_в_1731_году.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/План_города_Тулы_1876.png (Дата обращения: 19.11.2025)

https://cdn-static.artguide.com/uploads/ckeditor/pictures/9354/content_02.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Парабола_Ладовского%2C_1930.jpg/250px-Парабола_Ладовского%2C_1930.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://files.mediiia.ru/postimages/34066/44ec4a2e329c4b04b2aff0a8c83cc3ce/f84713c156d44d2786267c84886254fd_orig.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://i.pinimg.com/originals/06/56/3b/06563b278df2b4cea5fb7f9ef2759513.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://i.pinimg.com/originals/82/6b/41/826b413862d484d1ef34b98f0a35fb2d.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://i.pinimg.com/736x/0c/15/48/0c1548469b1d3c621a9351ded0a2a3d4.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://thumbs.dreamstime.com/b/illustration-map-city-paris-france-105708937.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/iEeY7A7kGjIM/v0/-1x-1.webp (Дата обращения: 19.11.2025)

https://tatlin.ru/MyWeb-Image/table/files/field/file/content-field/content/equality-field/id/equality/7331/1/14.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=8d1a786244b930c65aa3b6e10205beda_l-5235821-images-thumbs&n=13 (Дата обращения: 19.11.2025)

https://i.archi.ru/i/160232.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=bd4262f8285698bc0a65501e76ef22e8_sr-13074590-images-thumbs&n=13 (Дата обращения: 19.11.2025)

https://i.pinimg.com/736x/dc/5d/f4/dc5df4d4a5f20581c01ac109d1241c94.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://img-fotki.yandex.ru/get/9516/137106206.3f1/0_db133_6f57f06b_orig.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Versailles_Plan_Jean_Delagrive.jpg/1600px-Versailles_Plan_Jean_Delagrive.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://mapny.ru/assets/images/products/166/tokyo-map2.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)

https://www.arhplan.ru/img/articles/perspektivnaya-shema-planirovki-minska_1.jpg (Дата обращения: 19.11.2025)