Обнаженная натура в искусстве: красота тела или грех?

Рубрикатор

1. Введение

2. Античный канон: Тело как воплощение божественной гармонии 2.1. Философские основы 2.2 Мужская обнаженность 2.3 Женская обнаженность

3. Средневековый переворот: Тело как вместилище греха 3.1. Философия отрицания плоти 3.2. Иконография грехопадения

4. Возрождение: диалектика духовного и чувственного 4.1 Реабилитация античного идеала 4.2 Религиозный контекст

5. Новое время: секуляризация тела 5.1 От сакрального к профанному 5.2 Кризис репрезентации: «Олимпия» Мане как точка разрыва с традицией 5.3 Психоанализ и гендерные исследования: новый язык описания телесности в XX веке

6. Заключение

7. Библиография

Введение

Актуальность темы остается неизменной на протяжении всей истории западноевропейского искусства. В эпоху бодипозитива и цифровой экспозиции тела вопрос о границах между эстетическим и этическим, между художественным высказыванием и нарушением табу приобретает новые измерения.

Проблема исследования заключается в фундаментальной двойственности восприятия обнаженного тела в европейской культурной традиции. С одной стороны — наследие античного идеала физического совершенства как отражения гармонии космоса, с другой — христианская концепция «стыда плоти», унаследованная от мифа о грехопадении. Эта амбивалентность порождает ключевой вопрос: определяется ли значение обнаженной натуры имманентными качествами самого произведения или экстра- художественными факторами — религиозными, социальными, политическими?

Цель исследования — проследить диалектику сакрального и профанного в репрезентации обнаженного тела от античности до начала XX века.

Античный канон: Тело как воплощение божественной гармонии

Философские основы

Античное понимание обнаженного тела формировалось под влиянием двух ключевых философских концепций — калокагатии и мимесиса. Калокагатия (от греч. kalos — прекрасный и agathos — добрый) представляла собой идеал гармоничного развития личности, где физическое совершенство неразрывно связывалось с духовным благородством. Этот принцип нашел свое отражение в знаменитом изречении Ювенала «в здоровом теле здоровый дух», которое фактически стало девизом всей античной культуры. Для Платона прекрасное тело было первой и необходимой ступенью на пути к постижению абсолютной идеи красоты — в его диалоге «Пир» именно через любование прекрасными телами человек может подняться до понимания красоты духовной.

Концепция мимесиса (подражания) разработанная Аристотелем в «Поэтике», утверждала, что искусство должно подражать природе, но не просто копировать ее, а воспроизводить идеальные формы. Таким образом, скульптор, изображая обнаженное тело, стремился не к точному воспроизведению конкретного человека, а к воплощению универсального идеала красоты. Эта философская основа объясняет, почему античные статуи богов и атлетов лишены индивидуальных особенностей — они представляют собой воплощение совершенных пропорций и гармоничных форм, становясь визуальным выражением космического порядка.

Мужская обнаженность

В древнегреческом полисе обнаженное мужское тело стало символом гражданских добродетелей и физического совершенства. Культ атлетизма, достигший своего расцвета в классический период (V–IV вв. до н. э.), был не просто спортивным увлечением, но важнейшим элементом общественной жизни. Олимпийские игры, где атлеты выступали обнаженными, демонстрировали не только физическую подготовку, но и духовную дисциплину, столь ценимую в греческом обществе.

Знаменитый «Дорифор» (Копьеносец) Поликлета, созданный около 440 года до н. э., представляет собой канон идеальных пропорций, где каждая часть тела находится в строгом математическом соотношении с другими. Эта статуя стала визуальным воплощением принципа симметрии — не только физической, но и духовной уравновешенности. Не менее показателен «Дискобол» Мирона, запечатлевший момент наивысшего напряжения человеческого тела. Здесь обнаженность служит не просто атрибутом спортсмена, но способом показать совершенство человеческой анатомии в движении.

Особое значение имела обнаженность в изображении богов — Зевса, Аполлона, Гермеса. Их нагое тело символизировало не только физическое совершенство, но и божественную природу, свободную от человеческих слабостей и условностей. Таким образом, мужская нагота в античном искусстве выполняла двойную функцию: с одной стороны, она прославляла человеческое тело как вершину творения природы, с другой — служила выражением гражданских и духовных идеалов.

Слева — «Дискобол» Мирона, справа — «Дорифор» Поликлета

Женская обнаженность

Эволюция женской обнаженности в античном искусстве демонстрирует постепенное раскрепощение и усложнение образа. Если в архаический период (VII–VI вв. до н. э.) женские статуи — коры — изображались полностью одетыми в длинные хитоны, то к IV веку до н. э. происходит настоящая революция в восприятии женского тела.

«Афродита Книдская» Праксителя (ок. 350 г. до н. э.) стала первым в греческом искусстве монументальным изображением полностью обнаженной богини. Согласно античным источникам, современники были потрясены смелостью скульптора, осмелившегося показать богиню любви без одежд. Однако важнее внешней смелости было внутреннее содержание образа — Пракситель создал не просто обнаженное тело, а воплощение женственности и грации. Поза богини — одна рука прикрывает лоно, другая опущена на гиматий — создает сложную игру скрытого и явленного, целомудрия и чувственности.

Эллинистический период (III–I вв. до н. э.) принес дальнейшее развитие образа обнаженной женской натуры. «Венера Милосская» (ок. 130-100 гг. до н. э.) демонстрирует синтез классической гармонии и эллинистической эмоциональности. Хотя статуя лишена рук, ее торс представляет собой совершенный образец женской красоты — плавные линии бедер, нежный изгиб талии, спокойная уверенность позы. При этом, в отличие от Афродиты Праксителя, Венера с Милоса лишена даже намека на стыдливость — ее обнаженность естественна и величественна.

Особую категорию представляют собой изображения гетер — образованных женщин, чья профессия включала интеллектуальное общение. На вазовых росписях они часто изображались обнаженными во время симпосиев, но их нагота несла иной смысл — это была не божественная совершенность, а земная, почти бытовая чувственность. Таким образом, античное искусство создало целый спектр образов обнаженной женской натуры — от божественного идеала до земной чувственности, заложив основы всей последующей европейской традиции.

Слева — «Афродита Книдская» Праксителя, справа — «Венера Милосская»

Средневековый переворот: Тело как вместилище греха

Философия отрицания плоти

С утверждением христианства в Европе происходит радикальная переоценка отношения к человеческому телу. Если античность видела в теле храм красоты и гармонии, то средневековое христианство начало рассматривать его как источник греха и искушения. Эта трансформация была обусловлена фундаментальными богословскими положениями, разработанными отцами церкви.

Учение блаженного Августина (354-430) о первородном грехе стало философской основой нового отношения к телесности. В своих «Исповедях» Августин описывает тело как источник непрерывной борьбы между духом и плотью, где плоть постоянно склоняет человека ко греху. Особое внимание уделялось сексуальности — плотское вожделение рассматривалось как следствие грехопадения, своеобразное наказание человечества за disobedience Адама и Евы. В работе «О граде Божьем» Августин развивает эту идею, противопоставляя град земной (civitas terrena), где правит похоть, граду небесному (civitas Dei), где царит любовь к Богу.

Монашеская практика аскезы стала практическим воплощением этой философии. Монахи-отшельники в египетской пустыне, такие как Антоний Великий, сознательно истязали свою плоть постом и умерщвлением, чтобы подчинить тело духу. Их опыт, описанный в житийной литературе, оказывал огромное влияние на массовое сознание средневекового человека. В изобразительном искусстве этот идеал нашел выражение в образах изможденных святых — например, Иеронима в пустыне, чье худое тело свидетельствовало о победе над плотскими искушениями.

Интересно отметить, что полностью отрицая языческий культ тела, средневековое искусство развило собственную эстетику — эстетику безобразного. Уродство, старость, болезнь стали частыми сюжетами, напоминавшими о бренности земного существования. В скульптурных изображениях плясок смерти (danse macabre) на порталах готических соборов обнаженные тела представлены не как объект восхищения, а как символ тленности и равенства всех перед смертью.

Грех и борьба с ним

Иконография грехопадения

В средневековом искусстве сложилась богатая иконография грехопадения, где обнаженное тело Евы стало центральным элементом визуальной narraitve о происхождении греха. Раннехристианские мозаики в римских базиликах (например, в Санта-Мария-Маджоре, V век) изображают Адама и Еву еще достаточно антикизированно — их тела сохраняют классические пропорции, а нагота не несет ярко выраженного негативного оттенка.

Однако к романскому периоду (XI–XII вв.) отношение резко меняется. На тимпане собора в Отене (Франция, ок. 1130 г.) работы Гислебертуса мы видим уже совершенно иной подход. Ева показана с неестественно вытянутым торсом, подчеркнуто большими бедрами и грудью — ее тело становится символом плотского искушения. Особенно показателен жест — она прикрывает грудь и лоно, но этот жест лишен античной грации и выражает прежде всего стыд.

В готический период (XIII–XV вв.) иконография грехопадения становится еще более разработанной. На миниатюрах из «Великолепного часослова герцога Беррийского» (1410-1416) братьев Лимбург Ева изображена с бледной кожей, что символизирует ее греховную природу. Композиция строится таким образом, чтобы зритель видел в Еве не просто первую женщину, но архетип всякой женской греховности.

Особое развитие получает сюжет «Virtues and Vices», где персонификация пороков часто изображается в виде обнаженных или полуобнаженных женщин. Например, Luxuria (сладострастие) предстает в виде обнаженной женщины, обвитой змеями — прямой отсылка к Еве и ее связи со змеем-искусителем. Эти изображения служили наглядной проповедью для неграмотных прихожан, постоянно напоминая об опасности плотских искушений.

Романский стиль

Возрождение: диалектика духовного и чувственного

Реабилитация античного идеала

Эпоха Возрождения ознаменовала собой фундаментальный поворот в отношении к человеческому телу, основанный на философии гуманизма. Итальянские мыслители, такие как Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола, разработали концепцию достоинства человека, в которой тело перестало рассматриваться исключительно как источник греха. В своей знаменитой «Речи о достоинстве человека» (1486) Пико делла Мирандола провозгласил, что человек — это свободный творец собственной природы, занимающий особое место между миром земным и божественным. Эта философская позиция нашла непосредственное отражение в искусстве, где обнаженное тело вновь стало объектом пристального изучения и восхищения.

Пико делла Мирандола и Марсилио Фичино

Художники Ренессанса предприняли систематическое изучение анатомии, рассматривая человеческое тело как совершенное творение природы. Леонардо да Винчи в своих анатомических рисунках (ок. 1510-1511) сочетал научную точность с художественным восприятием, создавая образы, где каждая мышца и кость подчинены общей гармонии. Его знаменитый «Витрувианский человек» (1490) стал визуальным манифестом ренессансного антропоцентризма — идеально пропорциональное тело вписано одновременно в круг и квадрат, символизируя микрокосм, отражающий универсальные законы мироздания.

Анатомические рисунки Леонардо да Винчи выложили в открытый доступ

Скульптурные работы Микеланджело представляют собой апогей реабилитации античного идеала. Его «Давид» (1501-1504), созданный для флорентийской Пьяцца делла Синьория, синтезировал библейский сюжет с языческой эстетикой. Монументальная обнаженная фигура юного героя демонстрировала не только физическое совершенство, но и духовную готовность к подвигу. Особенно значительным было решение Микеланджело изобразить Давида перед боем, а не после победы — напряжение тела передавало внутреннюю концентрацию и моральную силу.

Религиозный контекст

Художники Возрождения разработали сложную систему визуальных кодов, позволявшую изображать обнаженное тело в рамках религиозных сюжетов. Библейские темы, особенно история Адама и Евы, предоставляли богатые возможности для демонстрации человеческой наготы. В фресках Мазаччо в капелле Бранкаччи (1425-1427) обнаженные Адам и Ева в сцене изгнания из рая изображены с беспрецедентным психологизмом — их тела выражают не просто стыд, но глубокое отчаяние и осознание утраты.

Изгнание из рая

Мифологические сюжеты стали еще более благодатным материалом для изображения обнаженной натуры. «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли (1485) представляет собой философскую аллегорию, где обнаженная богиня символизирует не только физическую красоту, но и духовное начало. Композиция картины, основанная на неоплатонической концепции восхождения от земной красоты к божественной, демонстрирует сложный синтез христианских и языческих идеалов.

Особую роль в легитимизации обнаженной натуры сыграла венецианская школа живописи. «Венера Урбинская» Тициана (1538), хотя и основана на композиции «Спящей Венеры» Джорджоне, представляет собой качественно новый подход. Художник изображает богиню в интерьере богатого дома, что создает сложную игру смыслов — это и мифологический образ, и портрет современницы, и аллегория супружеской верности. Прямой взгляд Венеры на зрителя разрушает традиционную дистанцию, устанавливая новые отношения между произведением и публикой.

«Рождение Венеры» Сандро Боттичелли (1485)

Новое время: секуляризация тела

От сакрального к профанному

XVIII–XIX века стали периодом постепенной секуляризации обнаженной натуры в европейском искусстве. Этот процесс был тесно связан с философией Просвещения, провозгласившей примат разума и чувственного опыта. Французские энциклопедисты, особенно Дени Дидро в своих «Салонах», разрабатывали новую эстетику, где обнаженное тело оценивалось прежде всего с точки зрения естественности и правдоподобия.

«Салоны» Дени Дидро

Особую роль в этом процессе сыграло искусство рококо, где обнаженная натура часто лишалась какого-либо духовного содержания. «Венера Укрощающая Амура» Франсуа Буше (1751) представляет собой типичный пример — богиня изображена как изысканная куртизанка, а ее обнаженность служит исключительно целям чувственного наслаждения. Подобные работы, создававшиеся для частных покоев аристократии, знаменовали важный сдвиг — обнаженное тело становилось объектом приватного, а не публичного созерцания.

В XIX веке салонная живопись институционализировала этот подход, создав канон «академической обнаженной натуры». Художники вроде Александра Кабанеля в своей знаменитой «Рождении Венеры» (1863) довели до совершенства технику изображения обнаженного тела, но лишили его какой-либо духовной или интеллектуальной глубины. Иронично, что именно в 1863 году — том же году, когда была выставлена работа Кабанеля, — произошло событие, радикально изменившее всю историю обнаженной натуры.

Рождение Венеры (картина Кабанеля)

Кризис репрезентации: «Олимпия» Мане как точка разрыва с традицией

«Олимпия» Эдуара Мане (1863) стала настоящим манифестом modernности в изображении обнаженного тела. Картина была сознательным вызовом всей предшествующей традиции — от античных Венер до ренессансных богинь и салонных ню. Мане использовал классическую композицию «Венеры Урбинской» Тициана, но radical образом трансформировал ее содержание.

«Олимпия» Эдуара Мане (1863)

В отличие от идеализированных образов прошлого, Олимпия — современная парижская куртизанка, чье тело лишено какого-либо намека на стыдливость или идеализацию. Ее взгляд, направленный прямо на зрителя, создает отношения не созерцания, а конфронтации. Критик Жюль-Антуан Кастаньяри точно заметил, что Мане «низвел Венеру до уровня прачки» — именно в этом и состоял революционный смысл работы.

Особое значение имеют детали: черная лента на шее, орхидея в волосах, туфли на ногах — все это подчеркивает, что перед нами не абстрактный идеал красоты, а конкретная женщина определенной профессии и социального статуса. Даже кот в ногах кровати, в отличие от спящей собачки у Тициана, несет агрессивную, тревожную энергетику.

Реакция современников была крайне негативной. Критики называли Олимпию «самкой гориллы», «желтобрюхой женщиной», обвиняли Мане в безнравственности и отсутствии вкуса. Однако именно эта negative реакция доказала, что художнику удалось нарушить самые глубокие табу и заставить общество задуматься о природе взгляда на обнаженное тело.

Психоанализ и гендерные исследования: новый язык описания телесности в XX веке

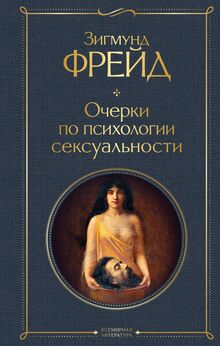

XX век принес принципиально новые подходы к осмыслению обнаженной натуры, основанные на достижениях психоанализа и гендерной теории. Работы Зигмунда Фрейда, особенно «Три очерка по теории сексуальности» (1905), впервые рассмотрели взгляд как активный компонент сексуальности. Концепция скопофилии (влечения к смотрению) стала ключевой для понимания механизмов восприятия обнаженного тела в искусстве.

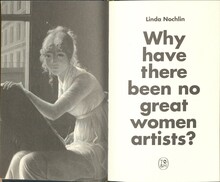

Феминистская критика 1970-х годов радикальным образом переосмыслила традицию обнаженной натуры. В плодотворной работе «Why Have There Been No Great Women Artists?» (1971) Линда Нохлин поставила вопрос о социальных условиях производства искусства, а в более поздних исследованиях феминистские теоретики проанализировали саму структуру взгляда в западноевропейской традиции.

Особое значение имела статья Лоры Мульви «Визуальное наслаждение и нарративное кино» (1975), где была разработана концепция «мужского взгляда» (male gaze). Мульви показала, что в классическом голливудском кино (и, по аналогии, в изобразительном искусстве) камера занимает позицию мужского субъекта, а женское тело становится объектом для его визуального потребления. Эта теория оказала огромное влияние на современное искусство, побудив художников создавать работы, критикующие традиционные гендерные роли.

Современные художники, такие как Синди Шерман в серии «Untitled Film Stills» (1977-1980) или Дженни Савиль в монументальных полотнах с изображением обнаженных женщин, сознательно играют с традиционными кодами репрезентации тела. Работы Савиль, например, бросают вызов не только гендерным стереотипам, но и самому понятию идеальной красоты — ее массивные, деформированные фигуры утверждают право тела на несовершенство и индивидуальность.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

Восприятие обнаженной натуры в западноевропейском искусстве определялось не имманентными качествами произведений, а господствующими дискурсами — религиозными, философскими, социальными.

Динамика отношения к телесности отражает более глубокий конфликт между двумя парадигмами: античной (тело как храм) и христианской (тело как темница души).

Кризис репрезентации обнаженной натуры в XIX–XX веках свидетельствует о смене эпистемы — переходе от сакрального к профанному пониманию тела.

Современное искусство, унаследовав эту амбивалентность, продолжает исследовать тело как территорию борьбы за значение между различными дискурсами власти.

История обнаженной натуры — это не просто смена стилей, а визуальная антропология западной культу

Бергер Дж. «Способы видения». — М.: Прогресс, 2021.

Быховская И. М. «Homo somatikos: аксиология человеческого тела». — М.: Едиториал УРСС, 2019.

Кларк К. «Нагота в искусстве». — СПб.: Азбука-классика, 2018.

Фуко М. «История сексуальности». — М.: Академический проект, 2020.

Элиаде М. «Сакральное и профанное». — М.: МГУ, 2019.

Nead L. «The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality». — Routledge, 2020.