Чудо как визуальный жанр

Джеймс Тиссо «Иисус идёт по морю», дата создания — между 1886 и 1894 годами. Иван Айвазовский «Иисус, идущий по воде», 1888 г.

Рубрикатор

1. Концепция 2. Что такое «чудо» в визуальной культуре 3. Приёмы изображения чуда 3.1. Свет — сияние, лучи, необычный источник света. 3.2. Пространство — обратная перспектива, масштаб, «ломка» логики 3.3. Фигуры и жесты — пауза, статичность, необычные позы 3.4. Композиция — центр, выделение главного 4. Заключение 5. Библиография и источники изображений

Концепция

Интерес к теме чудес возник из желания понять, как художники прошлых эпох справлялись с визуальной задачей, которая выглядит почти невыполнимой: показать на изображении событие, нарушающее естественный порядок мира. Чудо в средневековой и ранней христианской традиции — не просто эпизод в цепочке священной истории, а момент, в котором человеческий опыт сталкивается с вмешательством иной реальности. Именно поэтому художнику приходилось искать выразительные средства, отличающиеся от привычных способов изображения повседневной сцены. Мне важно исследовать, как именно визуальный язык подстраивается под эту задачу и какие художественные решения становятся «узнаваемыми маркерами» чуда.

Материал для исследования я намеренно отбираю не по хронологии, а по повторяющимся мотивам. Меня интересуют произведения, где чудесное действие является центральным акцентом композиции: спасения, исцеления, явления, вмешательства святых. Визуальных примеров таких сцен очень много: от византийских икон до гравюр XVI века. Их объединяет то, что художник вынужден выходить за рамки реалистического изображения и перестраивать обычные отношения света, пространства, тела и действия. Поэтому для исследования я отбираю работы, в которых эти «сдвиги» особенно заметны: резкое изменение масштаба фигур, необычные источники света, размытые границы между мирами, жесты, фиксирующие момент вмешательства.

Структуру исследования я строю вокруг трёх ключевых аспектов. Первый блок посвящён тому, как изображение света используется для обозначения вмешательства высшей силы. Сияние, лучи, световые разрывы в облаках или локальные подсветки фигуры. Всё это создаёт ощущение перехода к иной реальности. Второй блок рассматривает пространственные решения: неожиданная перспектива, условные архитектурные схемы, смещение композиционного центра. Эти элементы редко встречаются в бытовых сценах, но активно используются в изображениях чудес. Третий блок связан с пластикой фигур: жесты, замершее движение, отличающаяся от нормы динамика тел. В чудесных сценах персонажи нередко оказываются статичными в момент наивысшего напряжения — это создаёт ощущение остановленного времени. Четвёртый блок посвящён композиции — тому, как художник выстраивает всю сцену так, чтобы чудо становилось её смысловым и визуальным центром. В таких изображениях пространство вокруг ключевой фигуры часто намеренно «разрежено».

При работе с текстовыми источниками я использую их не как основу для пересказа, а как контекст, позволяющий точнее понять логику изображения. Это богословские комментарии, жития святых и исследования по иконографии. Они помогают уточнить значение отдельных мотивов. Задача исследования не описать сюжет, а понять, как он становится видимым.

Ключевой вопрос исследования формулируется так: какими художественными приемами мастера до XVII века создавали ощущение присутствия сверхъестественного, и почему эти приемы оказываются столь устойчивыми в разных культурных традициях? Моя гипотеза заключается в том, что визуализация чуда строится не на единственном символе или эффекте, а на системе нарушений — пространственных, световых, ритмических. Художник будто вводит зрителя в ситуацию «нестабильности» изображения, где привычная логика сменяется иной, соответствующей происходящему событию. За счёт этих нарушений зритель способен ощутить, что изображённый момент выходит за пределы обычного человеческого опыта.

Цель исследования — выявить, что делает чудо отдельным визуальным феноменом со своим особым языком.

Что такое «чудо» в визуальной культуре

Эль Греко «Исцеление слепорожденного», 1567 г. Дуччо ди Буонинсенья «Воскрешение Лазаря», ок. 1310-11 г.

Чудо — это момент перехода между двумя реальностями: земной и божественной. Поэтому любое изображение чуда связано с визуальными «сдвигами». Обычно именно в чудесах художники впервые экспериментируют с тем, что позже станет стильовыми особенностями — светом, пропорциями, искажённым пространством.

Себастьяно дель Пьомбо «Воскрешение Лазаря», 1517–1519 гг.

Лукас ван Лейден —триптих «Христос исцеляет слепого человека Иерихона», 1531 г.

Эль Греко «Исцеление слепого», примерно 1567 г.

В результате чудесные сцены становятся мощным инструментом художественного высказывания. Через них можно выразить страх, надежду, внезапную ясность, духовный перелом — то есть те состояния, которые сложно описать словами, но можно передать визуально.

Приёмы изображения чуда

Свет — сияние, лучи, необычный источник света

Автор — неизвестен, «Преображение Господне», начало 13 века — конец 13 века.

В сценах чуда свет не просто освещает пространство, а появляется как самостоятельный участник события. Сияние вокруг фигуры, внезапный луч из глубины облаков или локальная подсветка лица — всё это работает как знак вмешательства иной силы. Такой свет не объясняется физически, поэтому зритель сразу понимает: происходит что-то, что нельзя отнести к бытовому миру.

мастерская Неонова «Крещение Христа» (мозаика), V–VI вв.

Симоне Мартини и Липпо Мемми «Благовещение со святой Маргаритой и святым Ансанусом», 1333 г.

Рафаэль Санти «Преображение», 1516–1520 гг.

Микеланджело Меризи да Караваджо «Воскрешение Лазаря», примерно 1608–1609 гг. Рембрандт «Воскрешение Лазаря», 1630–1632 гг.

Клаас Корнелис Моейерт «Воскрешение Лазаря», 1654 г.

Пространство — обратная перспектива, масштаб, «ломка» логики

Автор — неизвестен, «Пресвятая Богородица с Младенцем», вторая половина XIII века.

В изображениях чуда пространство ведёт себя необычно: оно словно теряет устойчивость. Предметы могут становиться больше или меньше, чем должны, линии перспективы — расходиться, а архитектура — складываться в странные, нелогичные схемы. Такое пространство не стремится к реалистичности. Оно подчёркивает, что происходящее выходит за рамки привычного опыта. Художник намеренно нарушает правила изображения, чтобы дать почувствовать, что мир в этот момент работает по другим законам.

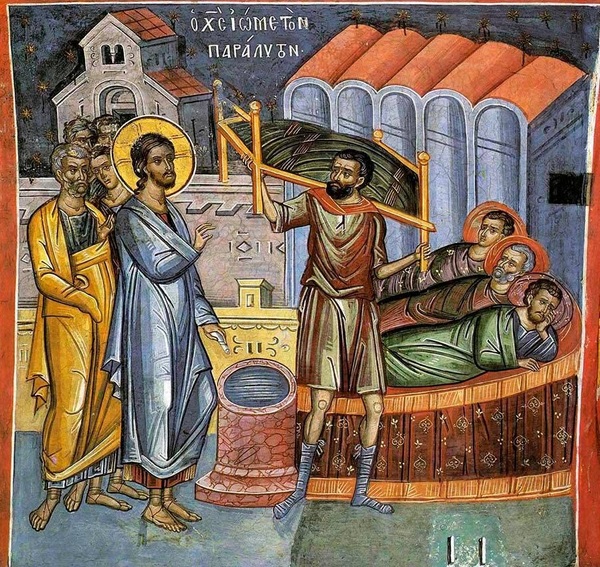

Автор — неизвестен, «Исцеление расслабленного в Капернауме», примерно 1350 г.

Андрей Рублёв «Благовещение», 1408 г.

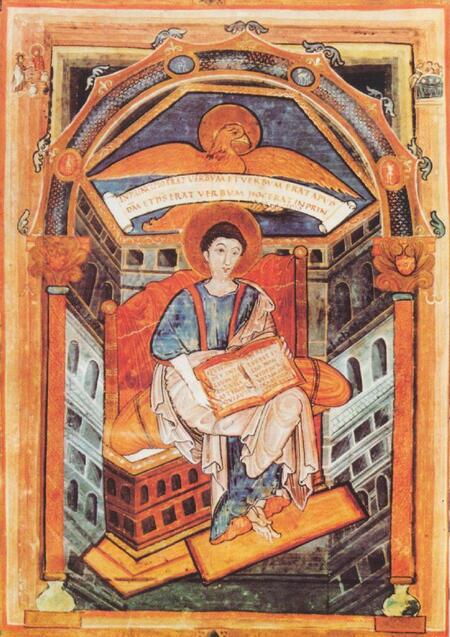

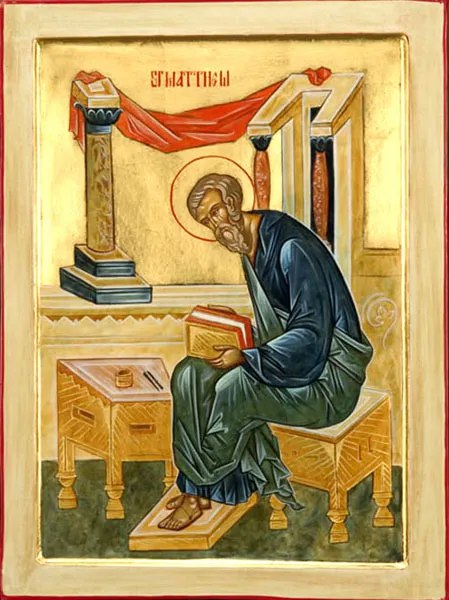

Мастера Придворной школы Карла Великого «Святой апостол и евангелист Иоанн», начало IX века. Автор — неизвестен, «Святой апостол и евангелист Матфей», год создания не известен.

Дуччо ди Буонинсенья (Дуччо) «Исцеление слепорожденного», 1308–1311 гг.

Витторе Карпаччо «Чудо реликвии Креста на мосту Риальто», примерно 1496 г.

Якопо Тинторетто «Чудо умножения хлебов и рыб», примерно 1545–1550 гг.

Фигуры и жесты — пауза, статичность, необычные позы

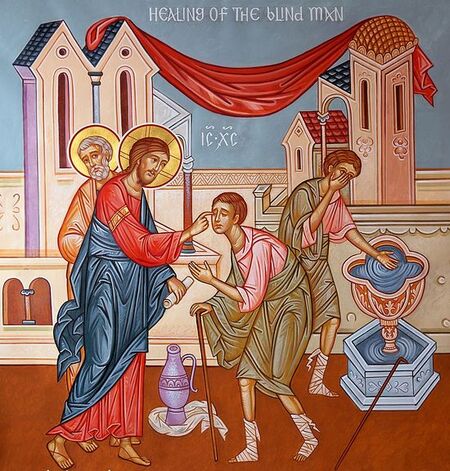

Автор — неизвестен, «Исцеление слепорожденного», год создания не известен. Автор — неизвестен, «Исцеление расслабленного», год создания не известен.

Фигуры в сценах чуда чаще всего выглядят так, будто время остановилось. Жесты застывают, движения становятся непривычно фиксированными, позы — напряжёнными или подчеркнуто спокойными. Эта «пауза» помогает выделить сам момент чуда: персонажи не действуют, а переживают. Статичность превращается в выразительное средство, показывающее переход из обычного состояния в исключительное.

Эль Греко «Христос исцеляет слепого», около 1570 г.

Микеланджело Меризи да Караваджо «Христос исцеляет больного», около 1610 г.

Бартоломе Эстебан Мурильо «Христос исцеляет расслабленного у купальни Вифезда», примерно 1667–1670 гг.

Композиция — центр, выделение главного

Джотто «Мадонна Оньиссанти», около 1310 г.

Композиция чудесной сцены почти всегда устроена так, чтобы взгляд сразу попадал на ключевую точку. Главная фигура может быть вынесена в центр, окружена пустым пространством или отделена от остальных персонажей. Пустоты здесь работают не как отсутствие деталей, а как инструмент: они создают визуальный «коридор», который ведёт к самому важному. За счёт такого выделения чудо становится не только сюжетным, но и композиционным центром.

Дуччо ди Буонинсенья «Маэста», 1308–1311 гг.

Андрей Рублёв «Св. Троица (Ангелы у Мамре)», начало XV в.

Карло Кривелли «Благовещение с святым Эми́дием», 1486 г.

Рафаэль Санти «Чудесный улов рыбы», 1515 г.

Jacopo Tintoretto «Чудо раба», 1548 г.

Тинторетто «Тайная вечеря», 1592–1594 гг.

Заключение

В ходе работы над визуальным исследованием я пришла к выводу, что чудо в искусстве — это не особый жанр и не редкий сюжет, а специфический способ видеть и показывать мир. Изучая разные произведения от византийских икон до живописи Ренессанса, я заметила, что художники, независимо от времени и школы, сталкивались с одной и той же задачей: как изобразить то, что по определению не может быть «обычным».

Мне было важно понять, какие художественные решения позволяют зрителю почувствовать эту «инаковость». Разбирая световые эффекты, особенности пространства и работу с жестами, я увидела, что чудо не возникает за счёт одного приёма. Оно рождается на стыке нескольких нарушений привычных правил изображения. Свет начинает жить по собственной логике, пространство перестает быть устойчивым, а фигуры будто «вынимаются» из обычного течения времени. Вместе эти элементы собирают то напряжение, которое делает сцену чудесной, даже если зритель не знает сюжет или не читает сопровождающий текст.

При этом меня удивило, насколько устойчивыми оказываются эти приёмы. Они переходят от эпохи к эпохе, меняя стиль, но сохраняя суть. Даже в работах, созданных столетиями друг от друга, чувствуется одна и та же интуиция: чтобы показать божественное вмешательство, нужно сделать изображение немного «неправильным», чуть смещённым, нарушающим внутренний порядок картина мира.

Из-за этого чудо в искусстве оказывается не столько иллюстрацией текста, сколько способом выразить опыт, который сложно объяснить словами. И чем внимательнее я рассматривала визуальные решения, тем яснее становилось, что художники стремились не просто пересказать событие, а передать состояние — растерянность, ощущение, что привычная реальность на секунду открылась в сторону чего-то большего.

В итоге исследование помогло мне не только собрать набор повторяющихся художественных приёмов, но и увидеть, как через них формируется особый визуальный язык. Он не зависит от конкретного сюжета, он работает на уровне восприятия. И именно благодаря этому чудесные сцены продолжают оказывать сильное впечатление даже сегодня, когда мы смотрим на них спустя несколько веков.

Тараканова Екатерина И. «Иллюзия чуда в итальянской капелле XV века». URL: https://academia.rah.ru/magazines/2020/2/illyuziya-chuda-v-italyanskoy-kapelle-xv-veka (дата обращения 23.11.25).

Арнаутова, Ю. Е. «Истинные» и «ложные» чудеса глазами церковных авторов». URL: https://odysseus.igh.ru/uploads/article/file/356/1Arnautova_%D0%B1.pdf (дата обращения 23.11.25).

Лихачёв, Д. С. «Избранные труды по русской и мировой культуре». URL: https://www.lihachev.ru/pdf/Lihachev_Izbrannye_trumy_2022_4_izdanie_002.pdf (дата обращения 23.11.25).

Rohan Yadav. Tintoretto: Renaissance Artist. URL: https://medium.com/@rohanyadav/tintoretto-renaissance-artist-37b8edbba5a1 (дата обращения 23.11.25).

RussianIcons. ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА: Ещё один миф об иконах. URL: https://russianicons.wordpress.com/2011/09/01/reverse-perspective-another-icon-myth/ (дата обращения 23.11.25).

Обитель-Минск. Обратная перспектива в иконографии. URL: https://catalog.obitel-minsk.com/blog/2020/03/the-reverse-perspective-in-iconography (дата обращения 23.11.25).

Павлопулос. Обратная перспектива в христианской иконографии. URL: https://pavlopoulos.wordpress.com/2011/04/27/reverse-perspective-in-christian-iconography/ (дата обращения 23.11.25).

А. Блингер. Перевёрнутая перспектива. URL: https://ablinger.mur.at/txt_inverted-perspective.html (дата обращения 23.11.25).

Изякива, И. К. Богословие иконы. URL: https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/books/iazikiva_bogoslovie_ikoni.pdf (дата обращения 23.11.25).

Азбука. Иконография. URL: https://azbyka.org/ikonografiya (дата обращения 23.11.25).

Символизм, Жест, Свет. Символизм в иконе. URL: https://psgp.ru/assets/files/zoloto/Simvolizm_v_ikone.pdf (дата обращения 23.11.25).

https://www.artinsociety.com/carpaccios-miracle-on-the-rialto.html?utm_source (дата обращения 23.11.25).

https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/duccio-the-healing-of-the-man-born-blind?utm_source (дата обращения 23.11.25).

https://liveinitalymag.com/medieval-renaissance-baroque-paintings-miami/?utm_source (дата обращения 23.11.25).

https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/bartolome-esteban-murillo-christ-healing-the-paralytic-at-the-pool-of-bethesda?utm_source (дата обращения 23.11.25).

https://rcparish.org/about-rcp/icons/christ-the-healer-icon/?utm_source (дата обращения 23.11.25).

https://ru.pinterest.com/pin/277323289534804377/?utm_source (дата обращения 23.11.25).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angelsatmamre-trinity-rublev-1410.jpg (дата обращения 23.11.25).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Virgin_of_Vladimir.jpg (дата обращения 23.11.25).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giotto_Ognissanti_Madonna.jpg (дата обращения 23.11.25).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duccio_Maest%C3%A0.jpg (дата обращения 23.11.25).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transfiguration_Raphael.jpg (дата обращения 23.11.25).

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Annunciation%2C_with_Saint_Emidius?utm_source (дата обращения 23.11.25).

https://en.wikipedia.org/wiki/Miracle_of_the_Relic_of_the_Cross_at_the_Ponte_di_Rialto?utm_source (дата обращения 23.11.25).

https://en.wikipedia.org/wiki/Christ_Healing_the_Paralytic_at_the_Pool_of_Bethesda?utm_source (дата обращения 23.11.25).

https://eclecticlight.co/2016/05/27/the-story-in-paintings-raising-lazarus-and-1100-1400-ce/?utm_source (дата обращения 23.11.25).

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Raising_of_Lazarus_%28Rembrandt%29?utm_source (дата обращения 23.11.25).

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Raising_of_Lazarus_%28Sebastiano_del_Piombo%29?utm_source (дата обращения 23.11.25).

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436572?utm_source (дата обращения 23.11.25).

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/471846?utm_source (дата обращения 23.11.25).

https://brill.com/view/journals/oh/138/1/article-p1_1.xml?srsltid=AfmBOooNkNdvJcAB0edI2GNyD8G8BC1dx8RkvMIk0apYTu0ETaLnKU7Z&utm_source (дата обращения 23.11.25).