Эволюция восприятия женской телесности в Древней Греции

Концепция

Данное исследование посвящено анализу трансформации восприятия женской телесности в контексте древнегреческой цивилизации. Под женской телесностью понимается не только физическое тело, но и совокупность его культурных, социальных и символических значений, которые определяют место женщины в обществе. Этот вопрос является ключом к пониманию глубинных трансформаций в религии, философии и социальном устройстве эллинского мира, демонстрируя, как смена художественных форм отражает переломы в коллективном сознании.

Цель моей работы является проследить как изменялись репрезентация и осмысление женского тела в искусстве и общественном сознании на протяжении четырёх основных исторических периодов Древней Греции. Основная гипотеза заключается в том, что эти изменения отражали фундаментальные сдвиги в философии греческого общества относительно восприятия женского тела: от сакрального тела-символа через этапы его жесткого социального контроля и частичной эстетизации к окончательной легитимации обнаженного тела как объекта индивидуального и чувственного восприятия.

Для проверки этой гипотезы работа будет иметь хронологическое построение и разделена на четыре аналитических блока, соответствующих ключевым эпохам. Исследование начинается с крито-микенского периода, где современному зрителю сразу бросается в глаза необычный, с точки зрения более поздних античных стандартов, образ. Женская телесность, выраженная через открытую, лишённую всякого стыда грудь богинь и жриц, выступает здесь как воплощение сакральной жизненной силы и плодородия. Это тело-символ, интегрированное в космологический порядок.

Резкий контраст с этим архаичным единством тела и сакрального проявляется в архаическую и классическую эпохи. С формированием полиса возникает мощный социокультурный регулятор — концепт «хюбрис», запрещающий любое превышение меры. Женская телесность попадает в сферу его действия, её демонстрация начинает расцениваться как угроза общественному порядку. Именно этим страхом перед нарушением норм объясняется парадокс греческой скульптуры: идеализированное мужское тело выставляется напоказ как образец доблести, в то время как женское тщательно скрывается под складками драпировок. Даже в расцвет классики, когда сквозь «мокрые одежды» начинает проступать пластика тела, оно остается безличным элементом гармоничного, но строго контролируемого идеала.

Подлинный переворот происходит в эллинистический период. С распадом полисной идеологии и ростом индивидуализма ослабевает власть старых табу. Женское тело не просто обнажается — оно впервые становится объектом сложного, многогранного изучения: от чувственного и эстетизированного восхищения в образах Афродит до пронзительного натурализма в изображениях старух и умирающих. Оно обретает индивидуальность, эмоцию и плоть, переставая быть лишь символом или объектом социального регулирования.

Таким образом, сквозь призму четырёх эпох работа демонстрирует, что эволюция художественной репрезентации женского тела была напрямую связана с фундаментальными сдвигами в структуре власти, философской мысли и понимании человеческой личности. История женской телесности в Древней Греции оказывается не периферийной темой, а ключевым нарративом, раскрывающим динамику свободы, контроля и самого определения человеческого в античном мире.

Рубрикация

1. Архаический символизм 2. Полис и табу 3. Эстетический канон 4. Индивидуальная чувственность 5. Выводы

Ранняя цивилизация: архаический символизм

Крито-микенская эпоха (III–II тыс. до н. э.) представляет собой уникальный пласт в истории восприятия женского тела в Эгейском мире. В отличие от последующих периодов, здесь женская телесность лишена налета стыда или социального табу, она открыта и пронизана сакральным смыслом. Центральной фигурой культуры является Богиня-Мать — могущественное божество плодородия, жизни и смерти. Ее тело, как и тела ее жриц, не является объектом эстетического любования или приватного желания. Это, прежде всего, символ природной мощи и космического порядка. Акцент тут ставится на репродуктивных признаках: пышных грудях, широких бедрах. Но он говорит нам о жизнеутверждающей силе, способности рожать, вскармливать и поддерживать цикл мироздания.

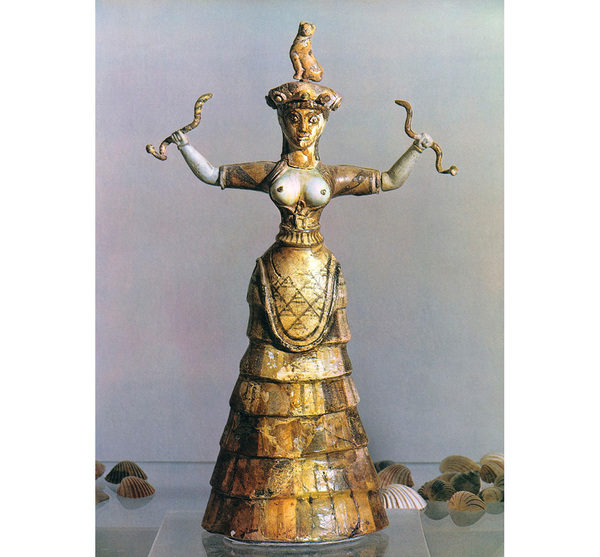

Богиня со змеями, Фаянсовая статуэтка из Кносского дворца, XVII век до н. э.

Хладнокровная владычица, держащая в руках змей — хтонических существ, символизирующих связь с подземным миром.

Дамы в голубом. Фреска из Кносского дворца, XVI век до н. э.

Аристократки с открытыми нарядами, сложными прическами и оживленными жестами. Их тела не заточены в гинекее, а являются частью публичного ритуала и светского общения, демонстрируя высокий социальный статус.

Морской фриз. Фреска из Акротири, Санторини, XVI век до н. э.

Женщины, изображенные крупнее мужчин, величественно взирают на происходящее с высоты. Их светлые, статичные фигуры напоминают изваяния, что усиливает впечатление их незыблемой власти и статуса хранительниц порядка.

Собирательница шафрана. Фреска из Акротири, Санторини, XVI век до н. э.

Фреска изображает обнаженную девушку, собирающую шафран для ритуальных целей. Сам процесс сбора наделен глубоким сакральным смыслом, демонстрируя единство женской телесности и религиозной практики.

Минойская цивилизация представляет собой уникальный феномен в истории древнего мира. Особое положение женщины в этом обществе продолжает привлекать внимание исследователей, хотя природа этого явления до конца не ясна. До сих пор не подтверждено являлось ли это полноценным матриархатом или особой социальной моделью, где женщины обладали значительными правами. Но несомненно критская культура демонстрирует альтернативный путь развития, где женственность ассоциировалась с властью и силой, а женская телесность воспринималась как источник сакральной власти, а не объект ограничений.

Полис и табу

С формированием греческого полиса сложилась новая философия, которая на века определила восприятие человеческого тела. Центральным регулятором общественной жизни стал концепт хюбрис, понимаемый как запретная гордыня и нарушение меры. Именно женская телесность стала главным объектом этого табу. Ее открытая демонстрация начала рассматриваться как прямой вызов общественному порядку и угроза основам полисного устройства. В этих условиях тело женщины должно было оставаться скрытым, контролируемым и подчиненным.

Кора в пеплосе. Мраморная статуя с Афинского акрополя, VI век до н. э.

Эта скульптура воплощает новый идеал эпохи. В отличие от минойских образов, юная гречанка тщательно задрапирована. Многослойные складки тяжелого пеплоса полностью скрывают ее тело, оставляя видимым лишь одухотворенное лицо с архаической улыбкой. Подобное изображение служит визуальным воплощением концепта хюбрис, где женское тело как потенциальная угроза порядку устраняется из публичного пространства.

Гера Самосская. Мраморная статуя из храма Геры, VI век до н.э

Раннее изображение верховной богини демонстрирует особенности архаического подхода. Колоннообразная форма статуи растворяет тело в архитектурных объемах. Этот прием подчеркивает приоритет символической функции над физической формой, представляя телесность как строгую архитектонику.

Афродита с гранатом. Терракотовая статуэтка с Крита, VI век до н. э.

Несмотря на критское происхождение, эта статуэтка показывает влияние архаических греческих канонов. Богиня одета в хитон, складки которого трактованы условно и декоративно. В руках она держит гранат — символ плодородия, что отсылает к древним культам, но сама трактовка тела уже соответствует новым полисным нормам.

Кора и Курос из Меренды. Парные мраморные статуи. Середина VI века до н.э

Парадокс эпохи находит наглядное выражение в этой парной скульптуре. Юноша курос представлен в идеализированной наготе, олицетворяющей доблесть и гармонию. Его тело становится предметом гордости и общественного восхищения. В то же время стоящая рядом кора в плотных одеждах символизирует иное предназначение быть скрытой хранительницей очага, чья телесность не должна привлекать внимания

Эстетический канон

Эпоха классики принесла с собой культуру меры и равновесия, где женская телесность заняла строго определенное место. Если архаика устанавливала табу, то классика создала утонченную систему эстетических норм. Тело женщины теперь не просто скрывалось — оно подчинялось универсальному принципу калокагатии, гармонии души и тела, но в его сугубо женском, сдержанном варианте.

Афродита Книдская. Мрамор. IV век до н. э. Римская копия с оригинала Праксителя.

Первое известное изображение обнаженной богини сохраняет жест стыдливости, словно оправдывая свою наготу. Пракситель создал не чувственный образ, а воплощение идеальной женственности, прекрасной, но недоступной. Тело здесь эстетизировано, но лишено индивидуальности и страсти, оставаясь в плену классического канона.

Амазонка Маттеи. Мрамор. 5 век до н. э. Римская копия с греческого оригинала.

Даже в образе воительницы женственность подчинена строгой гармонии. Раненая амазонка изображена с обнаженной грудью, однако ее поза и выражение лица сохраняют классическое спокойствие и достоинство. Телесность здесь выступает не признаком уязвимости, а элементом идеализированного образа, где даже страдание подчинено закону красоты.

Диана Версальская. IV век до н. э. Римская копия с оригинала Леохара.

Богиня представлена в момент движения, однако ее телесность остается строго зашифрованной. Многочисленные складки короткого хитона не акцентируют, а маскируют формы тела. Этот образ демонстрирует, что даже в динамике классическое искусство сохраняло принцип сдержанности в изображении женского тела.

Гера Барберини. V век до н. э. Римская копия с греческого оригинала

Верховная богиня представлена в величественной позе, ее тело полностью скрыто тяжелыми драпировками. Это наглядный пример классического представления о женственности, где важна не физическая привлекательность, а статус и власть, выраженные через сдержанность и достоинство.

Стела Гегесо. Афины. V век до н. э.

Надгробная стела знатной афинянки представляет идеал женственности в частной сфере. Гегесо изображена сидящей, ее изящный жест с драгоценностью подчеркивает благородство, а не чувственность. Тонкие драпировки мягко обрисовывают формы, но не нарушают общего впечатления сдержанности и достоинства.

Ника, развязывающая сандалию. Мраморный рельеф из Храма Ники Аптерос, 5 век до н. э.

Данный рельеф показывает характерный для высокой классики компромисс в изображении женского тела. Техника «мокрых складок» позволяет художнику пластически обозначить формы тела богини через тонкую ткань одеяния. Однако эта условная обнаженность представляет собой не утверждение телесности, а ее строго дозированную эстетизацию в рамках действующих норм.

Афродита Браски. IV век до н. э. Римская копия с греческого оригинала

Эта скульптура поздней классики демонстрирует важный сдвиг. В отличие от сдержанной Афродиты Книдской, здесь богиня изображена полуобнаженной, а ее жест прикрытия уже лишен прежней скованности и становится более театральным. Художника начинает интересовать не только идеальная форма, но и намек на внутреннее состояние, мягкость и чувственность плоти. Это переходный образ, где классическая гармония еще сохраняется, но уже открывает дорогу большей интимности и лиризму, характерным для последующей эпохи.

Индивидуальная чувственность

Эллинистический период совершил радикальный переворот в восприятии женского тела. С распадом классического полиса и формированием крупных монархий прежние социальные табу утратили свою силу. На смену универсальному идеалу пришел интерес к индивидуальному и эмоциональному. Женская телесность впервые стала объектом открытого чувственного восхищения, а ее изображения охватили весь спектр человеческих переживаний от юной красоты до старости и страдания.

Венера Милосская. 2 век до н. э.

Эта знаменитая скульптура представляет новый идеал женской красоты. В отличие от классических образов, Венера лишена стыдливых жестов, ее нагота естественна и уверенна. Сохраняя величие богини, она обретает мягкую чувственность и сложный спиральный разворот тела, приглашающий зрителя к обходу и многоракурсному рассмотрению. Это тело, созданное для восхищения, а не для соблюдения условностей.

Венера Капуанская. 2 век до н. э. Римская копия с греческого оригинала.

Эта скульптура, известная как Венера Капуанская, представляет следующий этап в развитии образа греческой богини Афродиты. Ее поза свободна и раскованна, а тело демонстрирует зрелую уверенную чувственность. В отличие от более ранних изображений, здесь нагота не требует символических оправданий, утверждая себя как самодостаточную ценность. Образ сочетает божественное величие с почти человеческой непосредственностью, что характерно для эллинистического искусства.

Афродита Киренская. Мрамор. 2 век до н. э. Национальный музей Рима

Произведение демонстрирует полный отказ от классических ограничений. Если в предшествующие эпохи сцена купания служила лишь благовидным предлогом для изображения наготы, то здесь мотив обретает буквальность и самоценность. Богиня застигнута в конкретный момент омовения, ее движение естественно и грациозно. Художника интересует не абстрактная гармония, а живая плоть и пластика обнаженного тела, переданная с почти тактильной достоверностью. Этот интимный момент, лишенный аллегорической дистанции, превращает божественный образ в доступный объект непосредственного эстетического наслаждения.

Спящий Гермафродит. Мрамор. 2 век до н. э. Римская копия.

Эллинистическое искусство смело нарушает все традиционные границы. Двусмысленность образа, игра с гендерной идентичностью демонстрируют кризис прежних норм. Тело становится объектом интеллектуальной провокации и сложного эстетического переживания, выходя далеко за рамки классических представлений о женственности и мужественности.

Афродита, Пан и Эрос. о. Делос, 2 век до н. э. Национальный археологический музей, Афины

Женская телесность помещается в контекст игривой бытовой сцены. Богиня в легкомысленном взаимодействии с Паном и Эросом демонстрирует совершенно новую трактовку образа. Здесь присутствуют и юмор, и откровенная эротика, и живая эмоция все то, что было немыслимо в строгих канонах классического искусства. Тело становится выразителем не только красоты, но и характера, настроения.

Эллинистическая эпоха освободила женскую телесность от многовековых ограничений. Тело обрело право на индивидуальность, чувственность и эмоциональную выразительность. Этот революционный переворот завершил эволюцию, длившуюся более тысячи лет, и создал тот образ женственности, который во многом определил дальнейшее развитие европейского искусства.

Выводы

Проведенное исследование наглядно демонстрирует, как восприятие женского тела в Древней Греции трансформировалось от сакрального символа минойской эпохи через строгое сокрытие в архаический период к гармоничной идеализации классики и, наконец, к чувственному индивидуализму эллинизма. Каждая эпоха создавала собственный визуальный язык, отражавший глубинные изменения в социальном устройстве, философии и культуре.

Особенно показательной оказывается удивительная пластичность этого образа — его способность кардинально менять значение в зависимости от культурного контекста. Женская телесность выступала то как воплощение космического порядка, то как объект социального контроля, то как выражение индивидуального переживания.

Этот исторический экскурс позволяет по-новому взглянуть на современные дискуссии о теле и гендере, показывая, что многие кажущиеся «естественными» нормы на самом деле имеют сложную культурную историю. Изучение античных корней этих представлений не только академически ценно, но и удивительно актуально, помогая понять, как формировались и менялись визуальные коды, продолжающие влиять на нас и сегодня.

Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии: Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации. — СПб.: Алетейя, 1998. — 432 с.

Баниже О. Н. Телесность и античное мировоззрение // Общество: философия, история, культура. 2015. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/telesnost-i-antichnoe-mirovozzrenie (дата обращения: 23.11.2025).

Блаватский В. Д. История античной расписной керамики. — М.: Издательство Московского университета, 1953. — 340 с.

Боардман Дж. Греческая скульптура: архаический период. — Лондон: Темз энд Хадсон, 1978. — 252 с.

Боардман Дж. Греческая скульптура: классический период. — Лондон: Темз энд Хадсон, 1985. — 250 с.

Виляева С. И. Историческое развитие понимания телесной красоты // Аналитика культурологии. 2014. № 29. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskoe-razvitie-ponimaniya-telesnoy-krasoty (дата обращения: 23.11.2025).

Виппер Б. Р. Искусство Древней Греции. — М.: Наука, 1972. — 270 с.

Диллон Ш. Женская портретная статуя в греческом мире. — Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2010. — 254 с.

Евтых Саида Шумафовна Античная скульптура как выразительница представлений о женской красоте // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2019. № 3 (242). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/antichnaya-skulptura-kak-vyrazitelnitsa-predstavleniy-o-zhenskoy-krasote (дата обращения: 23.11.2025).

Кларк К. Ню: исследование идеальной формы. — Принстон: Издательство Принстонского университета, 1956. — 457 с.

Лосев А. Ф. История античной эстетики. [В 8 т.]. — М.: Искусство, 1963-1994.

Новикова Елена Викторовна, Фомина Дарья Константиновна К ВОПРОСУ О ЖЕНСКИХ СТАНДАРТАХ КРАСОТЫ: ЭПОХАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ C АНТИЧНОСТИ ДО II ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА // Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2023. № 19 (21). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-zhenskih-standartah-krasoty-epohalnye-osobennosti-c-antichnosti-do-ii-poloviny-xix-veka (дата обращения: 23.11.2025).

Помрой С. Б. Богини, куртизанки, жены и рабыни: женщины в классической античности. — Нью-Йорк: Шокен Букс, 1995. — 265 с.

Риджуэй Б. С. Эллинистическая скульптура. Т. I: Стили ок. 331-200 гг. до н. э. — Мэдисон: Издательство Висконсинского университета, 1990. — 500 с.

Соколов Г. И. Искусство Древней Греции. — М.: Искусство, 1980. — 270 с.

Стюарт Э. Ф. Искусство, желание и тело в Древней Греции. — Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1997. — 500 с.

Тейлор У. Микенцы. Подданные царя Миноса. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. — 236 с.

Шевцов Сергей Павлович К вопросу о значении термина hybris в архаический период // Schole, СХОЛЭ. 2014. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-znachenii-termina-hybris-v-arhaicheskiy-period (дата обращения: 23.11.2025).

Амазонка Маттеи. Мрамор. 5 век до н. э. Римская копия с греческого оригинала [Электронный ресурс]. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_statue_types (дата обращения: 23.11.2025).

Афродита Браски. IV век до н. э. Римская копия с греческого оригинала [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Афродита_Книдская (дата обращения: 23.11.2025).

Афродита Книдская. Мрамор. IV век до н. э. Римская копия с оригинала Праксителя. Музей Пио-Клементино, Ватикан [Электронный ресурс]. — URL: https://i.pinimg.com/originals/97/6f/4c/976f4c5b96aea9a52fef2fd4e9010fe9.jpg (дата обращения: 23.11.2025).

Афродита Киренская. 2 век до н. э. [Электронный ресурс]. — URL: https://aboutvenus.ru/sculpture/classicalsculpture/191.html (дата обращения: 23.11.2025).

Афродита, Пан и Эрос. Мрамор. 2 век до н. э. Национальный археологический музей, Афины [Электронный ресурс]. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Aphrodite_Pan_Eros_100_BC_NAMA_N3335_102833.jpg (дата обращения: 23.11.2025).

Афродита с гранатом. Терракотовая статуэтка с Крита, VI век до н. э. [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл: Berlin_Goddess_Antikensammlung_Berlin_5.jpg (дата обращения: 23.11.2025).

Богиня со змеями. Фаянсовая статуэтка из Кносского дворца, XVII век до н. э. [Электронный ресурс]. — URL: https://abzubov.com/new_course/lecture_072 (дата обращения: 23.11.2025).

Гера Барберини. V век до н. э. Римская копия с греческого оригинала [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гера_Барберини (дата обращения: 23.11.2025).

Гера Самосская. Мраморная статуя из храма Геры, VI век до н.э [Электронный ресурс]. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kore_Heraion_Samos_Louvre_Ma686.jpg (дата обращения: 23.11.2025).

Дамы в голубом. Фреска из Кносского дворца, XVI век до н. э. [Электронный ресурс]. — URL: https://dzen.ru/a/XTYovN_dJQCutQFz (дата обращения: 23.11.2025).

Диана Версальская. IV век до н. э. Римская копия с оригинала Леохара [Электронный ресурс]. — URL: http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st028.shtml (дата обращения: 23.11.2025).

Кора в пеплосе. Мраморная статуя с Афинского акрополя, VI век до н.э [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кора_(статуя) (дата обращения: 23.11.2025).

Кора и Курос из Меренды. Парные мраморные статуи, Национальный археологический музей, Афины [Электронный ресурс]. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kouros,da_merernda(myrrhinous)_in_attica, _540-530_ac_ca._01, _n._4890.jpg (дата обращения: 23.11.2025).

Морской фриз. Фреска из Акротири, Санторини, XVI век до н. э. [Электронный ресурс]. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ship_procession_fresco,_part_1,_Akrotiri,_Greece.jpg (дата обращения: 23.11.2025).

Ника, развязывающая сандалию. Мраморный рельеф из Храма Ники Аптерос, 5 век до н. э. [Электронный ресурс]. — URL: https://dzen.ru/a/X7jFx8zXlTqqpXKX (дата обращения: 23.11.2025).

Собирательница шафрана. Фреска из Акротири, Санторини, XVI век до н. э. [Электронный ресурс]. — URL: https://www.flickr.com/photos/piedmont_fossil/2670453840/ (дата обращения: 23.11.2025).

Спящий Гермафродит. Мрамор. 2 век до н. э. Римская копия [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Спящий_Гермафродит (дата обращения: 23.11.2025).

Стела Гегесо. Мрамор. V век до н. э. [Электронный ресурс]. — URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4d0f7453-69241473-f004c526-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Grave_Stele_of_Hegeso (дата обращения: 23.11.2025).

Венера Капуанская. 2 век до н. э. Римская копия с греческого оригинала [Электронный ресурс]. — URL: https://theancientworld.tumblr.com/post/164433287816/theancientwayoflife-aphrodite-date-first/amp (дата обращения: 23.11.2025).

Венера Милосская. 2 век до н. э. [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Венера_Милосская (дата обращения: 23.11.2025).