Экран в кинематографе

Кино давно стало искусством экрана, однако внутри самого кадра существует ещё один, вторичный экран — телевизор, монитор, окно, проекция, интерфейс телефона или ноутбука. Его появление не просто добавляет детали декорации: оно перестраивает саму логику визуального повествования. Именно эта точка — момент, когда изображение внутри изображения влияет на смысл и ритм фильма — и становится ключевой для данного исследования.

Моя гипотеза состоит в том, что диегетический экран — это самостоятельный нарративный механизм, определяющий, как распределяются взгляды, власть, знание и границы реальности внутри истории. Экран в кадре не просто показывает информацию. Он меняет отношение между персонажами, между героем и зрителем и между реальной и медиированной средой. Через него кино говорит о наблюдении, о саморефлексии, о переходах между мирами и о современном цифровом опыте, в котором интерфейс становится формой мышления.

Во-первых, экран способен визуально оформлять отношения контроля. Кадры с мониторами наблюдения, телекранами, военными дисплеями создают односторонний взгляд — взгляд сверху, взгляд власти. Зритель часто оказывается на стороне наблюдателя, даже если не хочет этого. Таким образом, экран внутри кадра раскрывает политическую и социальную структуру мира фильма.

Во-вторых, экран может выступать зеркалом. Когда персонаж видит себя в записи или трансляции, возникает эффект раздвоения: мы наблюдаем столкновение «образа» и «я». Свет экрана, его холодная палитра, крупные планы лица — всё это формирует эстетический эквивалент внутреннего кризиса героя. Такое самонаблюдение встраивает в повествование тему медийной идентичности.

В-третьих, экран способен становиться порогом. Он превращается из плоской поверхности в границу между мирами, через которую можно войти или выйти. В таких сценах фильм использует резкие визуальные сдвиги: меняет соотношение сторон, фактуру, цветовое настроение. Экран становится пространством перехода, и зритель ощущает перемещение между уровнями реальности.

Наконец, современная цифровая эпоха приводит к тому, что экран превращается в синтаксис. В screenlife-фильмах именно интерфейс — окна, вкладки, уведомления — выполняет роль монтажа, ритмизирует действие и направляет внимание зрителя. В таких фильмах мы не просто смотрим на экран — мы читаем его.

Таким образом, диегетический экран — это не случайный объект внутри кадра. Он меняет структуру визуального нарратива, показывая, как кино осмысляет наше собственное положение в мире, где мы живём одновременно внутри и по ту сторону бесконечных экранов.

Содержание

1. Экран, как власть 2. Экран-двойник 3. Экран-порог 4. Экран, как граница между публичным и интимным

1. Экран, как власть

Экран в кадре становится инструментом власти в тот момент, когда он показывает нам кого-то, кто наблюдает. Такие экраны — мониторы, телевизоры, панели управления, камеры наблюдения — создают асимметричную структуру: один смотрит, другой — объект наблюдения. Визуальный нарратив в этих сценах строится вокруг распределения контроля: крупность, положение камеры, место экрана в композиции подчеркивают, кто обладает информацией, а кто оказывается под её давлением.

Это один из самых древних способов использования экрана внутри кадра — через него кино исследует дисциплину, политические структуры, власть технологий. В таких сценах зритель почти неизбежно оказывается на стороне наблюдателя: экран направляет взгляд и тем самым меняет этическую позицию зрителя.

Сцена из фильма Modern Life (1936 г.)

В фильме Modern Times мы часто наблюдаем экран, который соединяет начальство с подчиненными. Экран действует как механизм дисциплины: он позволяет управлять телами дистанционно, а зрителя принуждает смотреть на героя глазами власти. Монитор, расположенный специально выше, не просто показывает начальника — он «нависает».

Сцена из фильма Modern Life (1936 г.) [2:57 — 3:05]

Сцена из фильма Dr. Strangelove (1964), С. Кубрик

Гигантский монитор с мировой картой становится центром визуальной гравитации всей сцены. Все персонажи расположены по периферии, как обслуживающий персонал одного огромного «глаза». Экран материализует политический контроль: он задаёт мировую перспективу, из которой человеческие решения выглядят как игра с абстракциями.

Сцена из фильма Dr. Strangelove (1964), С. Кубрик

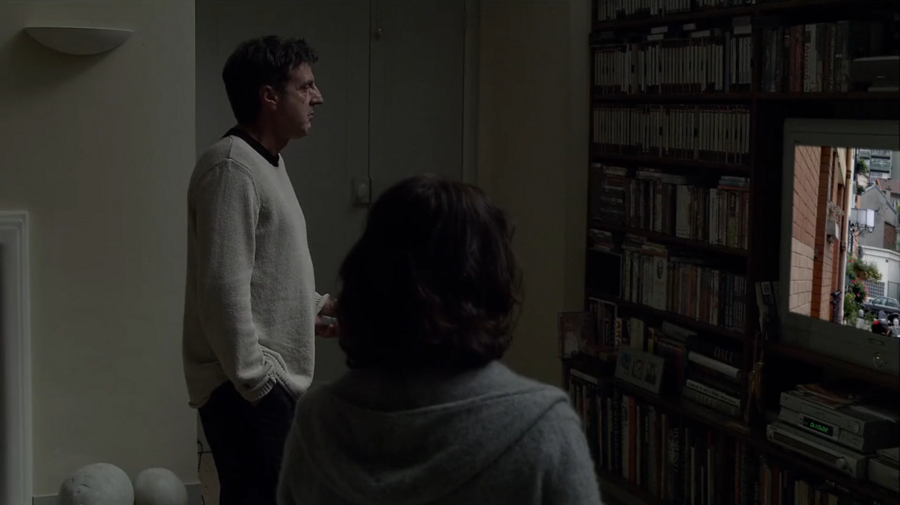

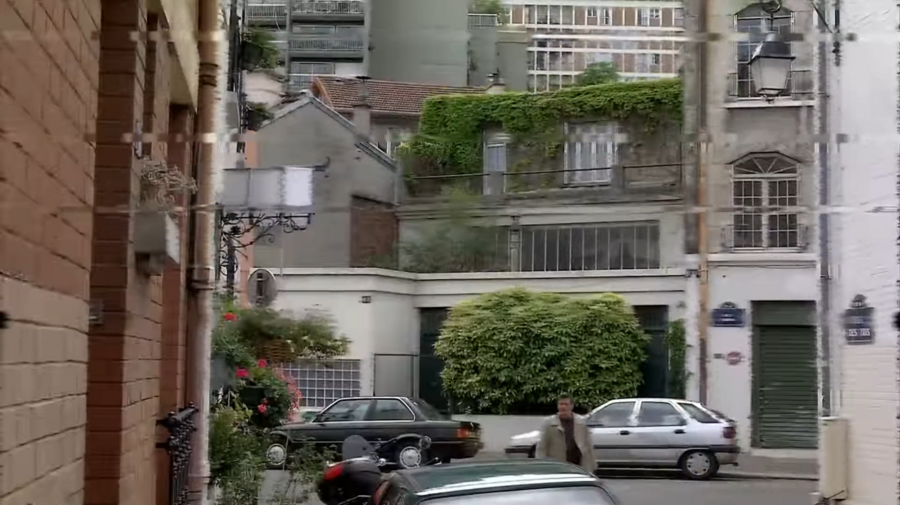

В фильме Caché статичный план дома длится настолько долго, что зритель перестаёт различать: это запись или «настоящее». Отсутствие оператора разрушает доверие к реальности кадра. Экран превращается в анонимного наблюдателя, создающего чувство угрозы. Он давит не содержанием, а фактом постоянного слежения.

Сцена из фильма Caché (2005), М. Ханеке [0:00 — 5:13]

2. Экран-двойник

Когда герой видит себя на экране, изображение становится не просто визуальной информацией — оно начинает конкурировать с его собственным «я». Экран превращается в зеркало, но не нейтральное: оно способно исказить, раздвоить, усилить или разрушить самоощущение персонажа. Через этот приём кино говорит о медийной идентичности, о том, как человек конструирует себя в взгляде камеры и как этот взгляд на него влияет.

Свет экрана, изменённая цветовая палитра и удвоение композиций (лицо ↔ его отображение) создают пространственное воплощение внутреннего конфликта. Зритель наблюдает не просто за действием, а за столкновением двух версий персонажа — реальной и медийной.

Сцены из фильма Peeping Tom (1960), М. Пауэлл [— Ты знаешь, что самое страшное в мире? Это страх.] [1:37:34 — 1:37:42]

В сцене, где герой направляет зеркало на лицо девушки, отражение становится инструментом насилия: он буквально заставляет её увидеть собственный страх в тот момент, когда она ещё пытается его скрыть. Зеркало работает как первичная форма экрана — плоскость, которая превращает эмоцию в изображение. В этом кадре отражение отделяет девушку от самой себя: вместо защиты оно становится медиальным барьером, через который герой контролирует её реакцию. Мы видим не просто испуг, а момент, когда человек сталкивается с собственным образом, вырванным из привычного контекста.

Сцена из фильма Persona (1966), И. Бергман

Проекционное изображение накладывается на реальное лицо, создавая эффект раздвоенного субъекта. Бергман буквально показывает процесс разрушения границы между внутренним и внешним. Экран не показывает реальность — он навязывает новую идентичность, которая начинает поглощать героиню.

Сцены из фильма Persona (1966), И. Бергман

Сцены из фильма Persona (1966), И. Бергман (расплавленная плёнка)

Трэвис Бикл стоит перед зеркалом с пистолетом и отрабатывает агрессивные жесты, но важен не сам монолог «You talkin’ to me?», а то, как он взаимодействует с собственным отражением. Зеркало превращается в экран, на который Трэвис проецирует вымышленную версию себя — более сильную, решительную, опасную. Герой не просто «смотрит» в отражение: он наблюдает роль, которую стремится сыграть в реальности.

Taxi Driver (1976), Мартин Скорсезе

В фильме Her экран смартфона главного героя и компьютера становится буквальным «двойником» Саманты — единственным визуальным воплощением ее сознания. Он проецирует на этот черный прямоугольник с курсивным шрифтом все свои эмоции, ожидая увидеть в нем личность. Экран здесь — это портрет не-человека, с которым у него романтические отношения. Это двойник-иллюзия, лишенная тела, но обладающая душой.

Сцена из фильм Her (2013), Спайк Джонз

В фильме Black Swan в момент, когда отражение Нины начинает жить собственной жизнью, зеркало превращается в экран, создающий альтернативное «я». Отражённая фигура не повторяет движения реальной героини, а действует с явным запозданием — как самостоятельный персонаж. Кадр строится так, что зритель вынужден смотреть на отражение, а не на оригинал, что смещает центр субъективности. Визуальный разрыв между телом и его медиальным двойником превращает зеркало в инструмент захвата идентичности: экранная версия стремительно становится более подвижной, сильной и агрессивной, чем реальная.

Сцены из филмьа Black Swan (2010), Даррен Аронофски

Фильм перенасыщен зеркалами: они есть в зале для репетиций, изобилуют дома у главнйо героини. Иногда они широкие и большие, а иногда ломаются по форме и ломают отражение внутри. Они — большие экраны, которые передают состояние героев.

Сцены из филмьа Black Swan (2010), Даррен Аронофски

3. Экран-порог

Иногда экран перестаёт быть поверхностью и становится границей между мирами. В таких сценах кино буквально разрывает плоскость изображения — персонажи входят в экран или выходят из него. Этот мотив подчёркивает хрупкость границы между материальным и медиальным, реальным и вымышленным. Экран превращается в портал, и фильм использует яркие визуальные средства, чтобы сделать этот момент ощутимым для зрителя.

Изменение соотношения сторон, фактуры, цвета, ритмики — всё это подчёркивает переход. Экран перестаёт быть объектом интерьера и становится активным участником событий, создающим новую физику мира фильма.

Монтажный трюк превращает плоский экран кино в полноценное трёхмерное пространство. Китон разрушает привычную структуру медиальности: экран становится одновременно дверью, сценой и персонажем. Визуальный переход подчёркивает иллюзионную природу кино и его способность «поглощать» героя.

Сцена из фильма Sherlock Jr. (1924), Б. Китон

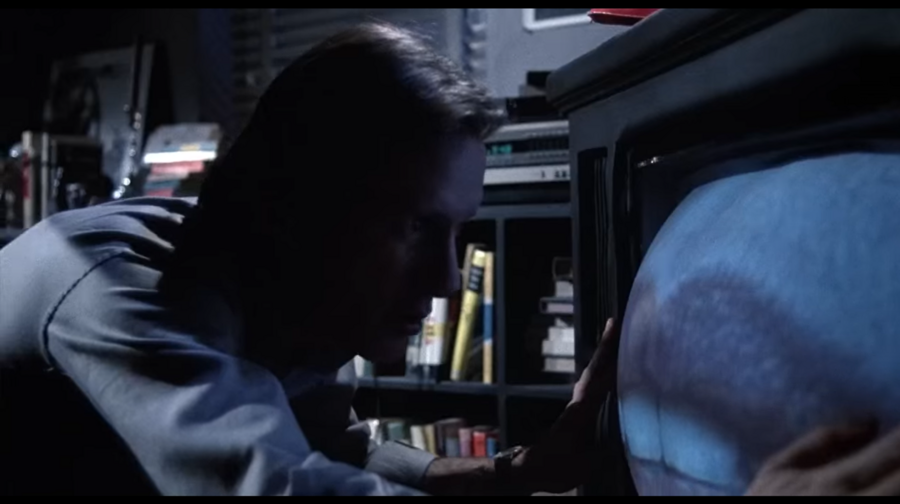

В фильме Videodrome экран бьётся, пульсирует и «дышит», как органическое тело. Граница между механизмом и плотью размывается. Этот эффект не просто хоррор-трюк — это визуальная метафора того, как медиа вторгаются в психику, превращая зрителя в часть медийного организма.

Сцена из фильма Videodrome (1983), Д. Кроненберг

В фильме «The Ring» экран теряет плоскостность: его поверхность «раздвигается», и фигура выходит в наш мир. Сцена полностью отменяет дистанцию между зрителем и медиумом. Телевизор больше не объект, а ворота, открывающие поток ужаса из мира записи в реальность.

Сцена из фильма The Ring (1998)

Сцена из фильма The Ring (1998) [1:35 — 1:42]

4. Экран, как граница между публичным и интимным

Экран внутри кадра становится особенно значимым, когда он пересекает границу между личным и публичным. В такие моменты визуальный нарратив строится вокруг вторжения: экран не просто показывает информацию — он открывает доступ туда, куда его быть не должно. Интимное пространство, в норме скрытое от чужих глаз, становится медиализированной зоной, доступной для наблюдения, записи, трансляции или манипуляции.

Кино использует это пересечение как драматический ресурс: интимное оказывается уязвимым именно потому, что его «переводят» в медиальную форму. Визуальные средства — крупность, статичные кадры наблюдения, резкие тени, шум записи, неестественные ракурсы — подчёркивают нарушение приватности. Экран перестаёт быть предметом интерьера и превращается в активного агента, который раскрывает, улавливает, обнажает.

Сцены из фильма The Truman Show (1998)

Камера расположена в глубине шкафов, под вещами, сверху, под углом, что подчёркивает неестественность взгляда. Интимное пространство становится объектом публичного шоу. Свет в кадре мягкий, «домашний», но сам экран создаёт ощущение вторжения: зритель видит то, что герой не предполагает показывать.

Сцены из фильма Peeping Tom (1960), М. Пауэлл Герой снимает мир на свою камеру, следит.

Сцены из фильма Peeping Tom (1960), М. Пауэлл

Сцены из фильма Peeping Tom (1960), М. Пауэлл Жертва героя в его объективе.

Шум плёнки, дрожание камеры и низкое разрешение превращают интимное пространство в объект чужого присутствия. Экран делает скрытую область уязвимой, превращая дом в прозрачный контейнер.

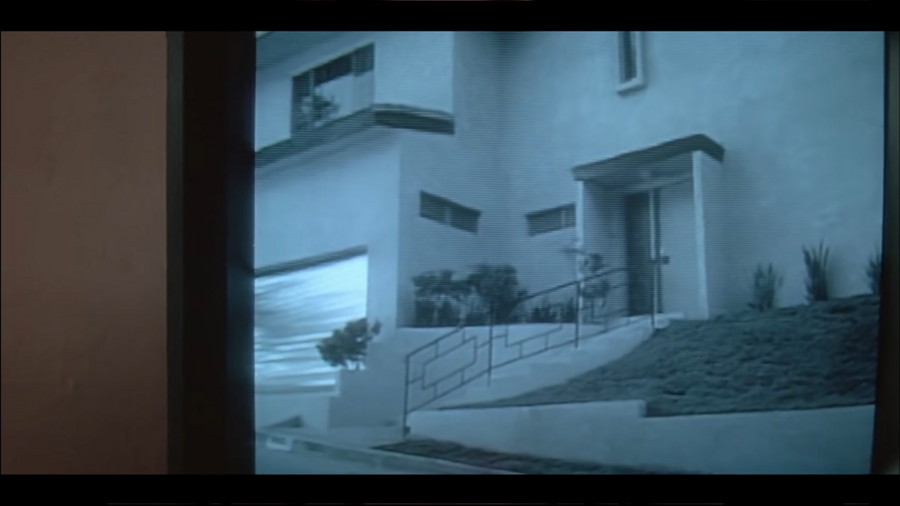

Сцена из фильма Lost Highway (1997)

В фильме Her обратная сторона темы: экран становится проводником близости. Камера фиксирует то, что невозможно выразить вживую. Визуальный код здесь мягче — крупные планы лица, тёплый свет. Интимность рождается через экран, а не вопреки ему.

Сцена из фильм Her (2013), Спайк Джонз

Заключение

Экран внутри кадра выступает не просто предметом, а активным элементом визуального повествования. Во всех рассмотренных случаях он меняет структуру истории и роль зрителя. В сценах наблюдения экран создаёт асимметрию власти; когда он отражает героя или показывает его медиализированный образ, он становится двойником, способным менять границы идентичности; когда экран превращается в порог, он нарушает стабильность мира фильма; а при вторжении в интимное пространство экран обнажает хрупкость частной жизни.

Эти разные функции объединяет одно: экран всегда воздействует на то, как мы видим и понимаем изображение. Он усиливает конфликт, переопределяет точку зрения и превращает процесс наблюдения в часть драматургии. Таким образом, экран внутри кадра — это способ кино говорить о власти, реальности, личности и прозрачности современного медиального мира, делая визуальный нарратив более многослойным и выразительным.