Аватар-культура в настольных играх

Концепция

В мире, где социальные сети превращают личность в профиль, а идентичность — в контент, настольные игры стали не уходом от реальности, а пространством, где человек может стать другим — и в этом другом найти себя.

Аватар — это древний, ритуальный, психологически необходимый способ быть другим, чтобы понять себя.

В этой работе я исследую аватар-культуру в настольных играх — не как культурный феномен, а как философскую практику постмодернистской идентичности.

Начиная с древнего египетского Сенета, где абстрактная фишка была душой, мы проходим долгий путь, где настольная игра становится отражением социума, в которой человек выступает в виде социальной роли с сконструированными за нас личностями, доходим до аватара как модели реальности с фишками в виде домов и дорог и, наконец, приходим к индивидуальности в D& D, где детализированная фигурка становится частью личности, которая оживает только когда игрок становится действующим героем, способным остановить конец света. Мы видим не эволюцию правил, а эволюцию самого «Я».

За столом игрок не выбирает роль — он её рождает. В теории Льва Выготского «Я» появляется в условиях игры с правилами и другими людьми. Аватар — это не статичный образ, а динамический результат перформанса. Культура аватара строится через действие, а не только через внешний вид или нарратив.

В книге «Игры и люди» Роже Кайуа выводит несколько видов игр (agon, alea, mimicry, ilinx).

Mimicry — это ключевая категория, близкая к идее аватара. Ее суть заключается в том, чтобы принять чужую роль, таким образом временно трансфоровать идентичность через игру. Это соответствует представлению об аватаре как о проекции себя в ином облике для того, чтобы прожить желания, которые невозможно реализовать в реальности (этой идее были привержены Шерри Теркл, Карл Юнг, Жан Бодрийяр).

Тексты используются как инструменты анализа. Их источники подбираются так, чтобы обеспечить диалог между разными теоретическими линиями:

Психоаналитический подход (Эрик Берн), Социально-драматургическая модель (Ирвинг Гофман), Постструктурализм и постмодернизм (Жан Бодрийяр, Жиль Делёз, Феликс Гваттери), Культурная антропология (Виктор Тёрнер, Йохан Хёйзинга), Психология развития и зоны ближайшего развития (Лев Выготский), Нарративная герменевтика (Поль Рикёр). Эта позволяет раскрыть многослойность аватарной трансформации.

Мы пройдём путь от лиминальности Виктора Тёрнера до гиперреальности Жана Бодрийяра в The Game of Life, от ризомы Жиля Делёз и Феликса Гваттари до нарративной селф-идентичности Поля Рикёр. Мы увидим, как Лев Выготский предсказал, что игра — это «выше себя», и как Ирвинг Гофман описал каждого игрока как актёра, управляющего фасадом.

Цель этого визуального исследования — доказать, что человек, потерявший себя в цифровом шуме, нашёл себя в кубиках, картах и голосе.

Глава Ⅰ: Ритуал и лиминальность

В книге «Homo Ludens» Йохан Хёйзинга утверждает: «…культура возникает и разворачивается в игре, как игра.» [1]

В этой главе аватарность выходит из признания социальной роли игры как части обряда. Фишка становится проводником в игровой мир, который представляет пространство между мирами — между жизнью и смертью, реальным и священным.

Сенет

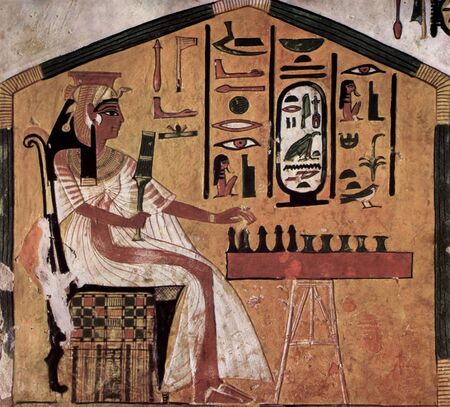

В Древнеегипетской игре Сенет фишка становится аватаром души, средством коммуникации с потусторонним, а игра — пространством для проекции идентичности и духовной борьбы. Игрок не просто играет — он воплощает свою будущую судьбу в загробном мире (Дуат).

Слева изображена царица Нефертари, супруга Рамсеса II.

В книге «It’s All a Game: A Short History of Board Games» Тристан Донован пишет: «Доказательства, собранные Пиччоне, также свидетельствуют о том, что на этом возможности игры не заканчивались. Сенет также действовал как доска для спиритических сеансов бронзового века, которая позволяла людям общаться с умершими. Они могли играть в Сенет даже против своих собственных душ…"[2]

Фишки абстрактны, в основном представляют собой простые деревянные или каменные пластины. Отсутствие уникальности — знак того, что все души равны перед испытаниями Осириса. В этом проявляется коммунитас Тернера: в лиминальной фазе исчезают социальные иерархии.

Древний набор в Сенет, примерно 1550-1295 годы до н. э.

Чатуранга

Чатуранга, как прообраз шахмат, изначально воспринимался не просто как игра, а как ритуальное отражение космического порядка, где игроки олицетворяли божества, а сам раджа подчинялся их воле — что указывает на глубокое проникновение игры в сакральную сферу. В этом смысле она предвосхищает идею Йохана Хёйзинга о «магическом круге»: вступая в игру, участники добровольно принимают её правила как высший закон, временно покидая повседневный мир и входя в особое, священное пространство, где действуют иные реальности и иерархии. Игра становится не развлечением, а формой упорядоченного, символического существования.

Фигуры — репрезентации военных единиц: пехота, конница, слон, колесница, король, министр. Выражают космические принципы: король — гармония, пешка — человеческая воля.

Современное отображение Чатуранги

Нарды

Нарды — игра судьбы, бросок кубиков здесь — выражение божественного жребия. Через игру выражалось доверие к высшим силам. В игре выражена классическая лиминальная амбивалентность: ты одновременно и хозяин своей судьбы, и её жертва.

Хотя в нардах фишки не персонифицированы и являются маркером движения сам процесс игры часто воспринимается как дуэль двух личностей. Эту проекцию воли и судьбы на фишки, можно трактовать как примитивную форму аватарности — особенно в культурном ритуале игры (например, в культурах, где игра вплетена в быт и идентичность (Иран, Рим), игра становится зеркалом личности, а значит — формой неявной аватаризации).

Слева современный дизайн Нард

Глава Ⅱ: Становление другим

Уильям Шекспир в пьесе «Как вам это понравится» (Акт II, Сцена VII) пишет: «Все мир — сцена, и все мужчины и женщины — лишь актеры».

Следующим положением, которое занимает игрок на игровом поле — это маска. Игрок управляет впечатлением, выбирает, что показать. Отсюда появляются «психологические игры». По Эрику Берну они основаны на скрытых мотивах, а не на открытом общении.

Cluedo

В Cluedo аватар не даёт свободы быть другим — он навязывает роль подозреваемого. Это — аватар как клеймо, как маска, которую нельзя снять до конца игры.

Игровые фишки — культурные аватары, олицетворяющие устойчивые архетипы британской детективной литературы (по Карлу Густаву Юнгу): — миссис Пикок — Великая Мать (тьмная ипостась). — Полковник Мастард — падший герой, — профессор Плама — лже-мудрец. — Скарлетт — анима в её тёмной ипостаси по Юнгу — миссис Уайт — служанка / жертва. — мистер Грин — трикстер

Игроки берут на себя эти роли, временно «вживаясь» в идентичности, которые уже нагружены культурным смыслом. Появляется эффект Протея — внешний облик аватара меняет поведение пользователя.

В книге «It’s All a Game: A Short History of Board Games» Тристан Донован описывает культурное признание настольной игры: «…Cluedo стал непреходящей иконой. Образы полковника Мастарда с моноклем и профессора Плама с каштановыми волосами, как у Дока из „Назад в будущее“, запечатлелись в сознании всего мира, точно так же, как Холмс, Пуаро и мисс Марпл до них."[2]

Trivial Pursuit

Trivial Pursuit предлагает игрокам аватар знания — игрок становится носителем культурной памяти своего поколения. Вопросы формируют социальную идентичность через общие культурные маркеры (фильмы, события, знаменитости). Игра становится способом демонстрации принадлежности к культурному сообществу.

В книге «It’s All a Game: A Short History of Board Games» Тристан Донован подчеркивает: «Эти вопросы были идеальной пищей для поколения бэби-бумеров […] Мы задавали друг другу простые вопросы в течение многих лет."[2]

Фишки — круглые, шестиугольные жетоны с клипами для «пирогов знаний». Фишка — не персонаж, а контейнер знаний. Акцент делается не на том, «кто ты», а «что ты знаешь». Это — интеллектуальный аватар, основанный на ретро-ностальгии и поколенческой идентичности

Глава Ⅲ. Симулякр жизни

Игра как имитация реальности, которая исчезла. Основана на философии Жана Бодрийяра, которую он описал в своей книге «Симулякры и симуляции»: «Симулякр — это вовсе не то, что скрывает собой истину, — это истина, скрывающая, что ее нет»[3]

Trump: The Game

Trump: The Game — воплощение капиталистического успеха. Эта игра позволяет игрокам воплотить архетип «успешного капиталиста», идеальный тип по Максу Веберу с абстрактной моделью поведения, где все должно быть измерено, спланировано, оптимизировано

В книге «It’s All a Game: A Short History of Board Games» Тристан Донован описывает суть настольной игры: «Trump: The Game: В этой игре игроки спекулировали и торговали недвижимостью […] в надежде получить прибыль в сотни миллионов долларов."[2]

Trump: The Game нет фишек, только маркеры успеха («$», «Reputation») и карты с объектами (отели, небоскрёбы, твиттеры)

Это — аватары неолиберальной культуры 1980-х, где успех измеряется не моралью, а объёмом собственности и публичным признанием. Игра становится симуляцией идеологии.

The Game of Life

В The Game of Life Игрок не просто двигает фишку — он управляет семьёй, карьерой, финансами и жизненными решениями. Это — проекция буржуазной американской мечты через игрового двойника.

В версии The Game of Life (1960, Milton Bradley) фишки — пластиковые фигурки, чьи формы символизируют жизненные этапы: брак, дети, дом. Но у них нет лиц— они не личности, а иконки американской мечты.

«Жизнь» заменена на её идеализированную, управляемую, «играбельную» версию. Игрок не строит личность — он собирает статусные символы: автомобиль, семья.

Если Макс Вебер показывает, как капитализм превратил жизнь в рациональный проект, то Жан Бодрийяр предупреждает: однажды проект заменит саму жизнь. The Game of Life — не игра о жизни. Она — её симулякр.

Глава Ⅳ. От системы к идентичности

a) Аватар-система

«Власть вездесуща; не потому, что она охватывает все, но потому, что она исходит отовсюду.» — цитата Мишеля Фуко Мишель из «Надзирать и наказывать» [4]

В стратегических играх игрок не «владеет» властью — он встраивается в её механизм. Он — оператор системы: он расставляет фишки, бросает кубики, следует правилам.

Catan

В Catan игроки воплощают социальные роли (торговца, строителя), и их успех зависит от взаимодействия. Игра требует исполнения стратегической и социальной позиции, что перекликается с идеей «ролевой идентичности» в игровых культурах.

В книге «It’s All a Game: A Short History of Board Games» Тристан Донован говорит о кооперации в настольной игре: «Игроки в Catan могут одержать победу, только торгуя с другими игроками. […] В Catan все зависят друг от друга. Даже победители стоят на плечах других."[2]

Фишки — деревянные поселенцы, дома, города, дороги: лаконичные, лишенные черт лица, деталей. Цвета индивидуализируют владение, но сами фигурки — не персонажи, а чистые экономические агенты, функциональные единицы в системе ресурсов.

Kriegsspiel

Kriegsspiel аватар как стратегическая идентичность (генерал, флот, нация), чьи действия влияют на массы без личной вовлечённости. Ходы рассчитываются по строгим правилам (дистанция, скорость, огневая мощь), а результаты определяются независимым судьёй («Kriegsspiel-Richter»), который интерпретирует броски кубиков и статистику.

Этой игре в Пруссии обучали генералов. Это благотворно повлияло на стратегическое мышление в войнах против Дании (1864), Австрии (1866) и Франции (1870–71). Из этого можно утверждать, что симуляция стала определять реальность: появилась гиперреальность по Жану Бодрийяру — следующий этап после симулякра.

В игре фигурки обозначали пехоту, кавалерию, артиллерию, командиров.

Это — институциональная аватаризация: игрок как генерал, чья идентичность и компетентность проверяются через симуляцию. Такой подход лег в основу стратегий и симуляторов, где игрок — «бог» или «генерал», управляющий аватарами-подчинёнными.

б) Аватар-душа

На этом этапе аватар превращается из абстрактной единицы (армия, флот) в полноценную личность — через нарратив. Игрок больше не командует войсками: он становится персонажем, чьи поступки, мораль и судьба — его ответственность. Аватар перестаёт быть символом — он становится альтернативным «я», с которым игрок сталкивается в экзистенциальных дилеммах: добро или зло, жизнь или смерть, свобода или подчинение. Это — зрелая форма аватар-культуры: где игра перестаёт быть симуляцией, и начинается идентичностный опыт.

Dungeons & Dragons

В Dungeons & Dragons игрок впервые полностью отождествляется с персонажем, живёт его мотивами, принимает решения от его имени, развивает его навыки. Аватар здесь — не просто игровая фишка, а второе «я», существующее в квазиреальном мире.

Игрок в D& D строит свою идентичность через рассказ о герое — это и есть нарративное самосознание по Полю Рикёр

В книге «It’s All a Game: A Short History of Board Games» Тристан Донован пишет: «В Dungeons & Dragons игроки перевоплощались в волшебников, воинов и других героев и отправлялись на эпические задания…"[2]

Когда в D& D игрок выбирает класс, он выбирает архетип (по Карлу Густаву Юнгу): Паладин — архетип героя-мученика, идущего ради высшей цели. Вор/Разбойник — трикстер: нарушает порядок, чтобы раскрыть его абсурдность. Маг — мудрец, но часто — носитель тени: знание, которое разрушает. Бард — архетип анимуса/анимы: посредник между мирами, голос эмоций.

Нет стандартных фишек — используются миниатюры (металл, пластик), часто детализированные, с оружием, доспехами, выражением лица.

Миниатюра — визуальное воплощение аватара. Фишка становится портретом внутреннего мира. Миниатюра — не маркер, а свидетельство существования другого «Я».

Вывод

Мы играем, чтобы вспомнить, что реальность — это то, что мы способны создать. В настольных играх аватар — живой, совместно рождённый акт сопротивления фиксированной роли в социуме: сотрудника, пользователя, потребителя.

Мы становимся тем, кем не можем быть в жизни — и в этом становлении открываем в себе части, которые давно забыли. Настольные игры — это последний ритуал, где человек может быть другим потому что он смел.

Хёйзинга Й. Homo ludens. Человек играющий. — 2011.

Donovan T. It’s all a game: a short history of board games. — atlantic books, 2018.

Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. — Рипол Классик, 2013

Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. — Ad Marginem, 2013.

Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. — Litres, 2024.

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. — 2007.

Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия. — ЛитРес, Алетейя, 2019.

Тэрнер В. Символ и ритуал. — 1983.

Выготский Л. С. Психология развития ребенка. — Эксмо, 2003.

Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. — АО» KAMI», 1995.

Юнг К. Г. Архетип и символ. — Renaissance, 1991.

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. — Litres, 2020.

Для создания обложки использовался Leonardo AI