Анималистический жанр: сравнение образов животных в палеолите и XVII веке

Рубрикатор

- Концепция

- Цель изображения

- Стиль и художественные приёмы

- Символическое содержание

- Заключение

- Библиография

- Список источников

Концепция исследования

Как тысячелетия развития общества повлияли не только на мастерство художников, но и на то, как люди смотрят на мир? Посмотрим на один из самых старых и популярных мотивов в искусстве — изображение животного. И сравним, как его воспринимали в каменном веке и как в 17 веке.

Может показаться, что разница только в технике: от наскальных рисунков до картин маслом. Но я думаю, что изменение формы — это итог более глубоких перемен во взглядах на мир. Главное не в том, как нарисовано животное, а в том, для чего оно нарисовано и какое место оно занимает в представлениях человека.

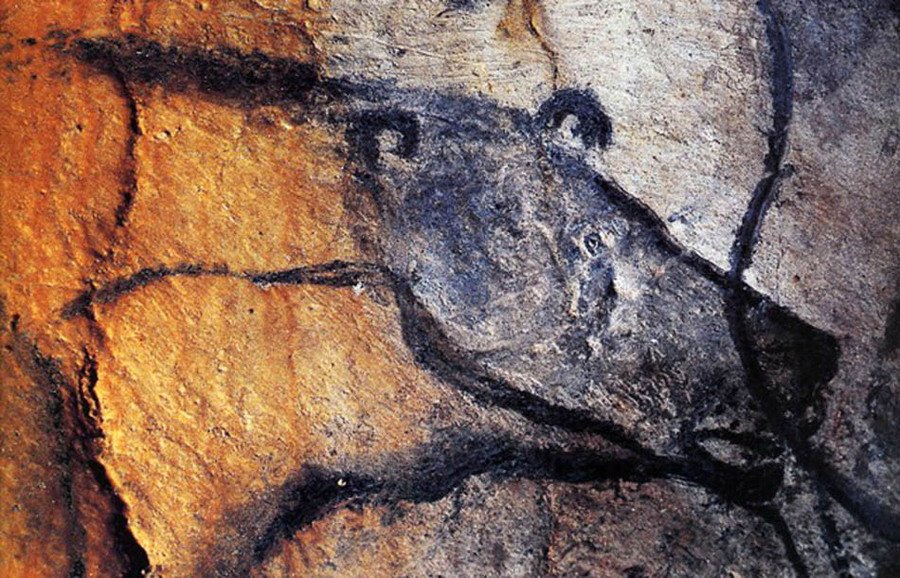

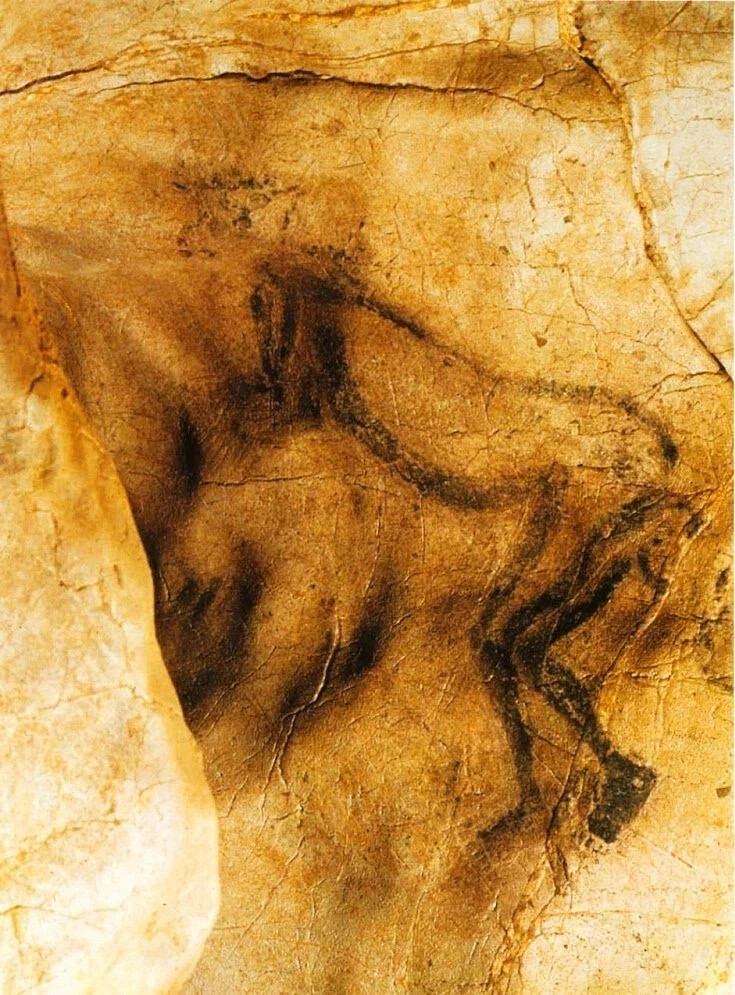

Пещера Шове, около 29–30 тыс. лет до н. э.

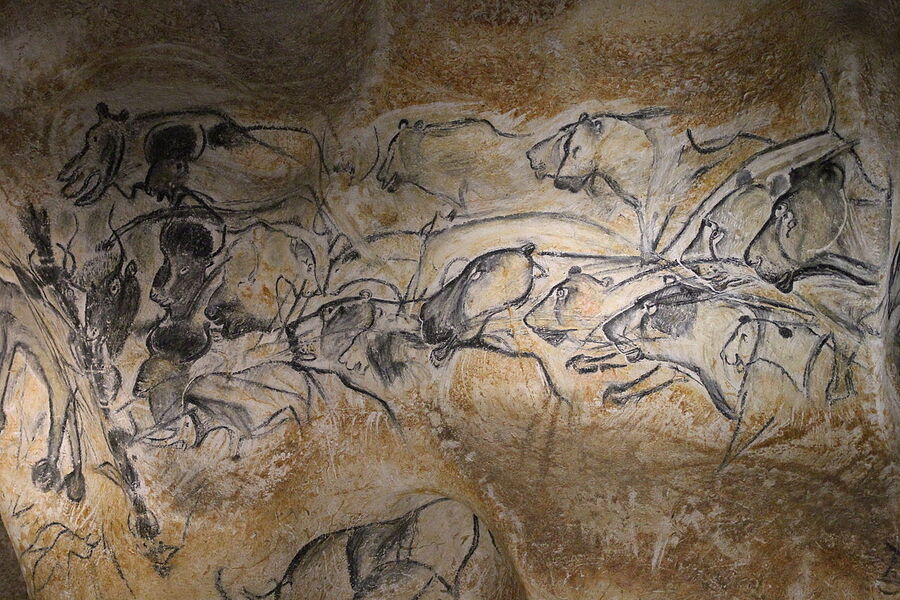

В эпоху палеолита человек был тесно связан с природой и зависел от неё. Его жизнь определялась животными: удачной охотой на бизонов и мамонтов. В то время рисунок в пещере не был просто картиной. Это был священный ритуал, способ выжить и повлиять на мир. Изображая зверя, пронзённого копьями, человек не просто отражал действительность, а пытался обеспечить себе удачную охоту. Животное было не просто объектом, а могущественным партнёром в борьбе за жизнь. Это было воплощение силы. Художник, он же охотник, прекрасно знал зверя и передавал в рисунке его суть, силу и движение. Искусство служило способом общения с миром.

К XVII веку отношение человека к природе сильно изменилось. Научные открытия, расширение географических знаний, развитие философии и техники сделали человека скорее исследователем, завоевателем и хозяином. Природа больше не казалась всемогущей силой, требующей поклонения. Теперь это был ресурс и собственность, которой можно распоряжаться.

В этом визуальном исследовании я хочу показать, как один жанр отражает смену мировоззрения: от мифов к науке, от мистического единения с миром к его научному изучению и художественному переосмыслению.

В ходе моей исследовательской работы я уделила внимание наскальным росписям и гравюрам, обнаруженным в пещерах Ласко, Шове и Альтамира. Эти древние произведения искусства я сопоставила с картинами, гравюрами и научными зарисовками XVII века. Целью данного сопоставления было не только выявить различия в технике исполнения между этими двумя периодами, но и проанализировать смысловые нюансы, которые они передают.

При подборе информационных источников я руководствовалась принципом достоверности и учитывала специфику темы. Проведён анализ теории и истории искусства рассматриваемых периодов.

Как менялся образ зверя в искусстве — от каменного века и до XVII столетия? И что случилось с отношением людей к животным и природе за это время, что так сильно отразилось на искусстве?

Полагаю, главное отличие палеолитических изображений животных от работ XVII века не в технике исполнения (и тогда, и тогда встречался натурализм), а в смене подхода: от мистического единства к научному взгляду со стороны.

Цель изображения

В эпоху палеолита искусство не было просто красивым развлечением. Оно было неразрывно связано с жизнью людей и их представлениями о мире, помогая им выживать и объяснять происходящее вокруг. Искусство того времени имело практическое и магическое значение. Изображение бизона, пронзенного копьём, в пещере Ласко, скорее всего, служили не просто для запечатления события. Вероятно, они помогали обеспечить удачу в будущей охоте.

К XVII веку магический функционализм сменяется более сложной системе, включающей в себя социальные, научные и эстетические аспекты. Картина Франса Снейдерса «Охотничий натюрморт» изображает различные виды дичи, подчёркивая тем самым достаток и положение в обществе заказчика. Следует также отметить, что охота была привилегией знати в XVII веке, в отличие от палеолита, когда она была вопросом выживания.

Изображение человека и бизона в пещере Ласко, 15-18 тыс. лет назад // Франс Снейдер, Охотничий натюрморт, 1640–1650 гг.

Постоянное появление изображений одних и тех же животных в отдельных пещерах может говорить о тотемической специализации. Например, в пещере Шове, похоже, существовал культ пещерного медведя.

Пещера Шове, около 29–30 тыс. лет до н. э.

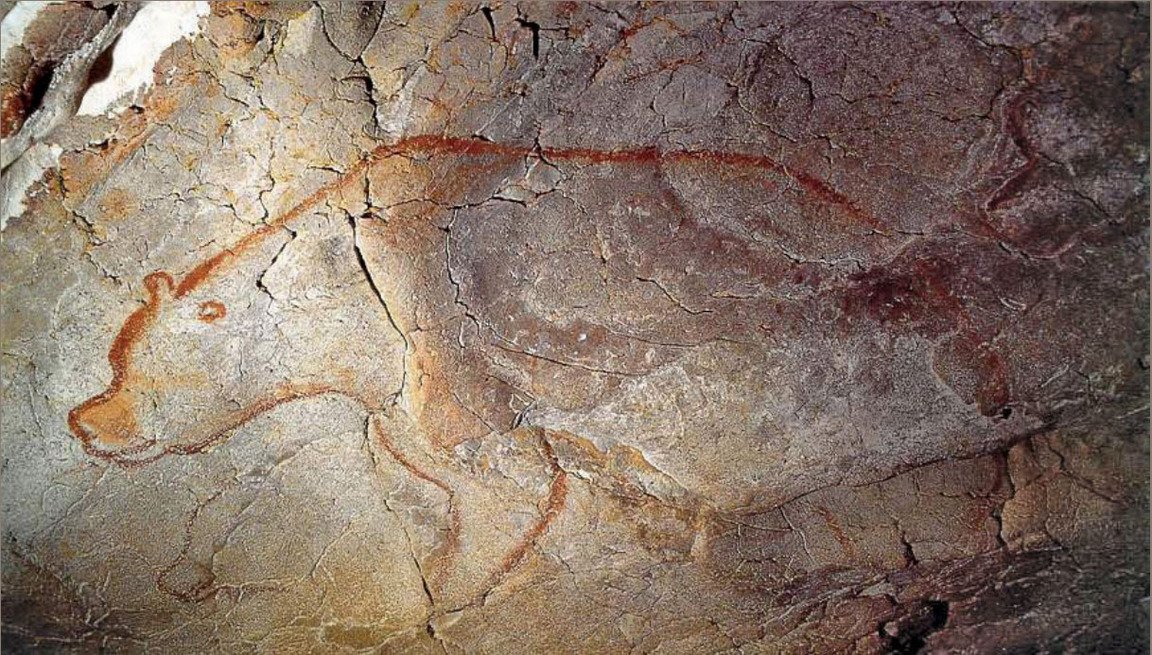

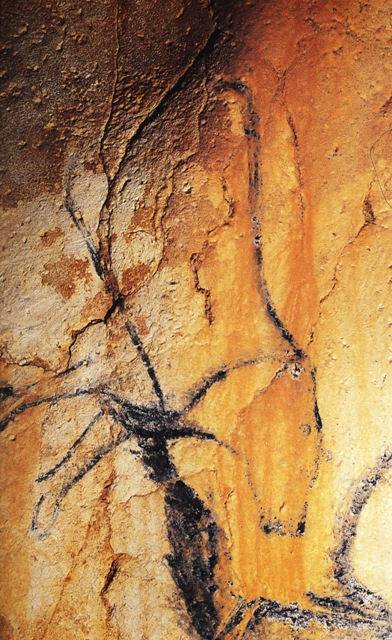

Пещера Шове, около 29–30 тыс. лет до н. э.

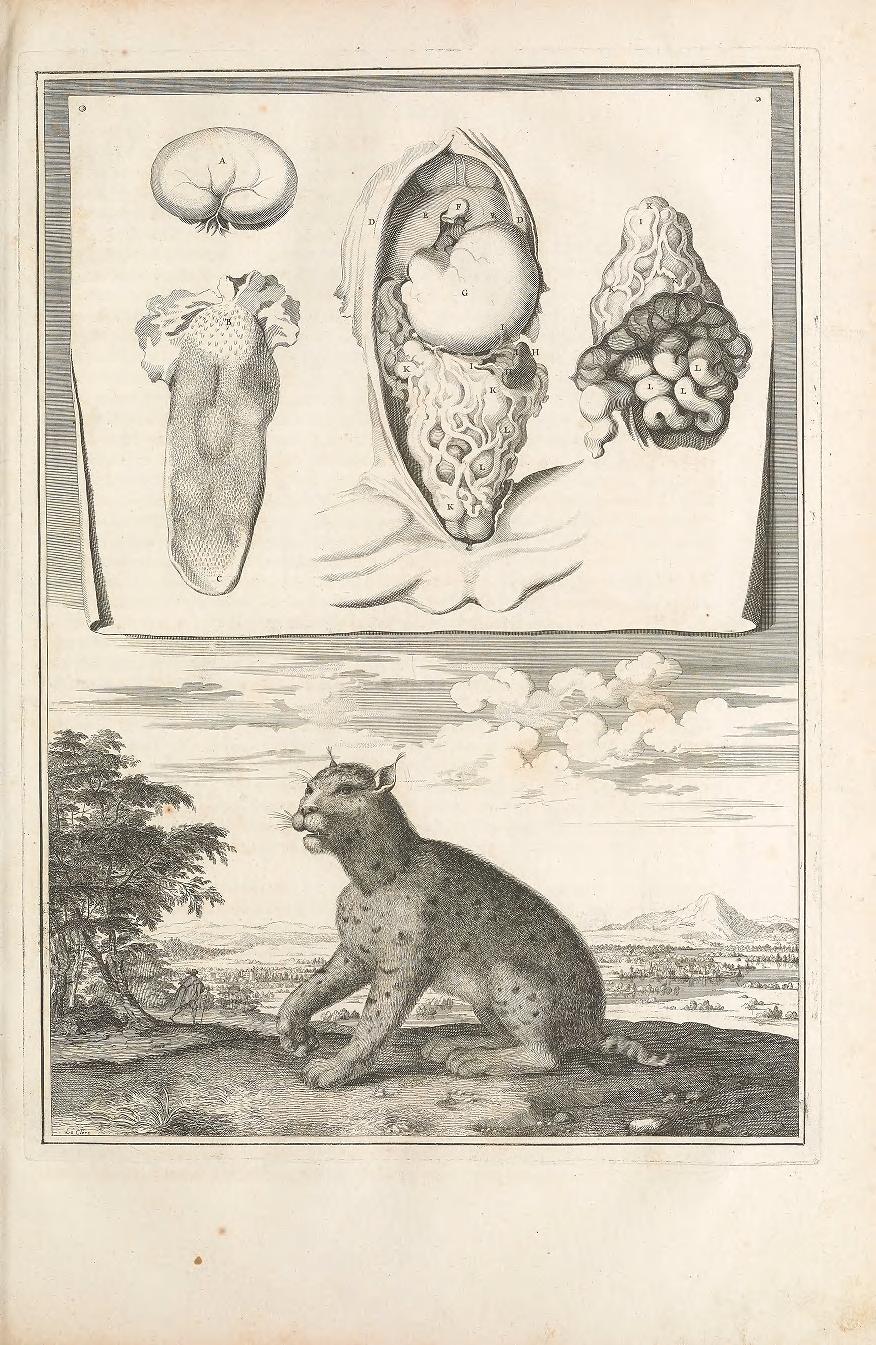

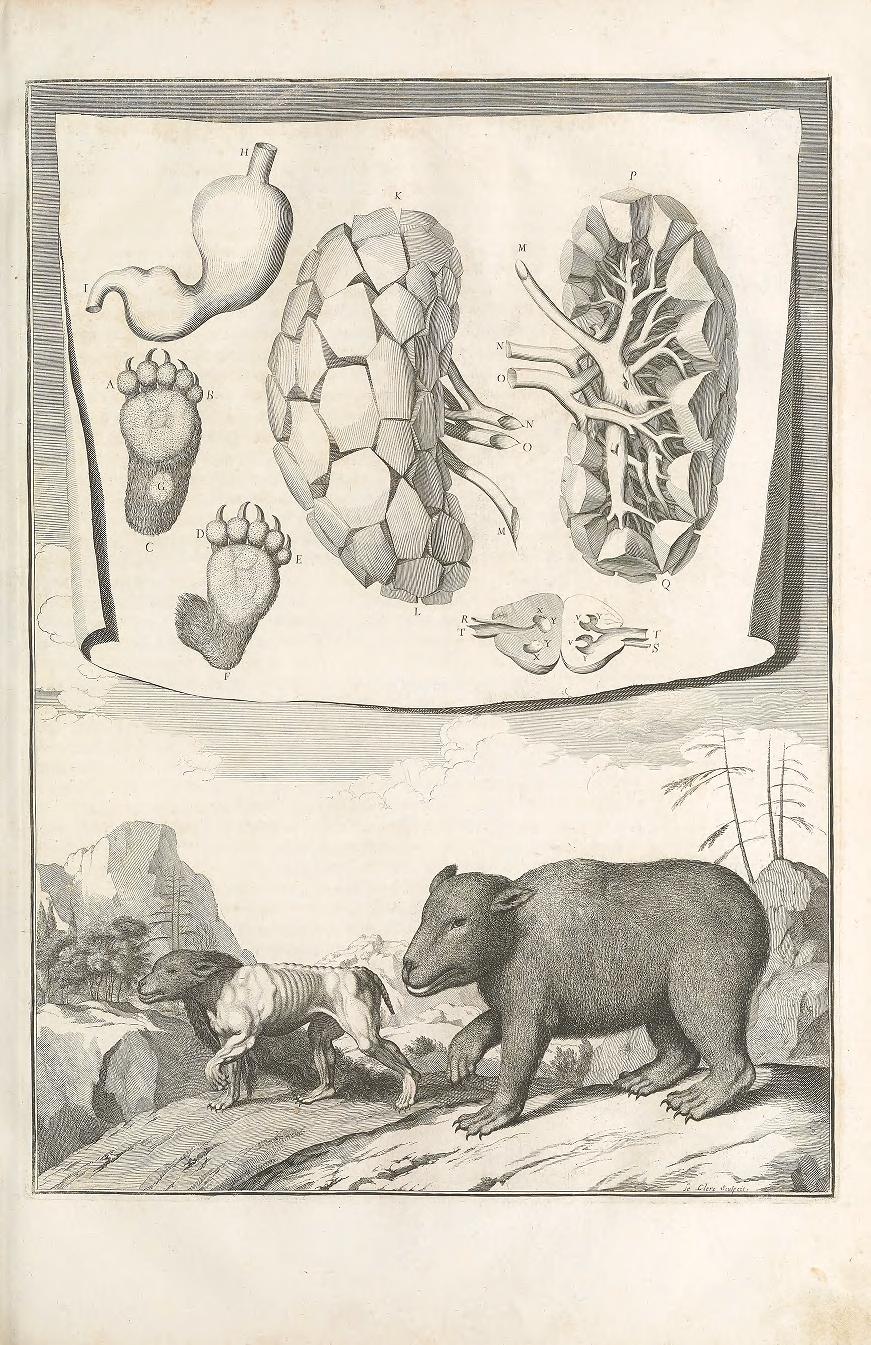

Переход от почитания к точной научной репрезентации. В классификации природы люди обретают своего рода символическое господство. Научный рисунок можно рассматривать как способ интеллектуального освоения мира.

Клод Перро, Записки о естественной истории животных, 1676 г.

Стиль и художественные приёмы

Искусство эпохи палеолита обладает следующими чертами:

- Динамичность. Животные изображены в движении, причем передается не просто мимолетный кадр, а общее впечатление от движения. Добавление лишних деталей, как шесть рогов у носорога в пещере Шове, создает ощущение движения во времени и пространстве.

- Единство с природой. Художники использовали неровности пещер, чтобы усилить связь между рисунком и реальностью. Контуры животных часто повторяют выпуклости стен, как будто образ возникает прямо из камня.

- Целостное восприятие. Художник стремился изобразить не просто внешний вид зверя, а его суть, его животную природу.

Пещера Шове, около 29–30 тыс. лет до н. э.

В пещере Альтамира, в ее «большом зале», можно увидеть пару бизонов. Художник умело использовал цвет: разные оттенки красного создают ощущение объема и движения, а четкий черный контур придает рисунку реалистичность.

Пещера Альтамира, 35-13 тыс. лет до н. э.

Визуальный язык Нового времени обладает следующими чертами:

- Статичной композицией: животные обычно изображаются в застывших позах, часто в профиль или чуть повернутыми. Композиция строится на основе геометрической гармонии.

Ян Веникс, Портрет борзой и спаниеля, между 1665 и 1680 гг.

- Вниманием к деталям: тщательная проработка текстур, будь то мех, перья или кожа, говорит не только о навыках художника, но и о его умении анализировать природу.

Ян Веникс, Мертвая куропатка, висящая на гвозде, 1650–1652 гг.

- Символической перспективой: расположение объектов на плоскости определяется не только оптическими законами, но и их смыслом. Важные элементы часто находятся в центре, независимо от их фактического размера.

Паулюс Поттер, Две коровы и молодой бык у забора на лугу, 1647 г.

В ходе сравнения становится очевидным переход от создания образов, основанного на интуиции и целостном восприятии, к рациональному и аналитическому подходу. Техника теперь — не просто инструмент создания изображения, а способ показать мастерство в определенном методе.

Символическое содержание

Ключевые аспекты символики палеолита:

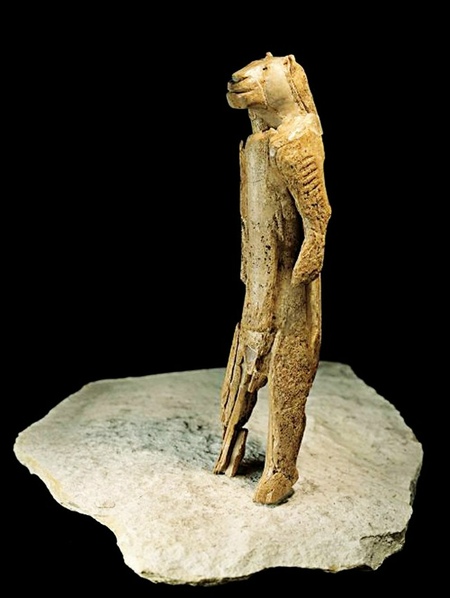

- Животное как предок и тотем. По мнению антропологов, многие племена верили, что произошли от конкретного животного, которое считалось тотемом. Изображение этого животного укрепляло связь племени с его мифическим прошлым и наделяло силой.

Пещера Шове, около 29–30 тыс. лет до н. э. // Пещера Холенштайн-Штадель, Человеколев, около 38 тыс. лет до н. э.

- Пещера как святилище. Места, где создавались изображения, такие как труднодоступные пещеры Шове или Альтамира, служили не для жилья, а как священные центры — места силы. Сам процесс создания изображения был своего рода ритуалом.

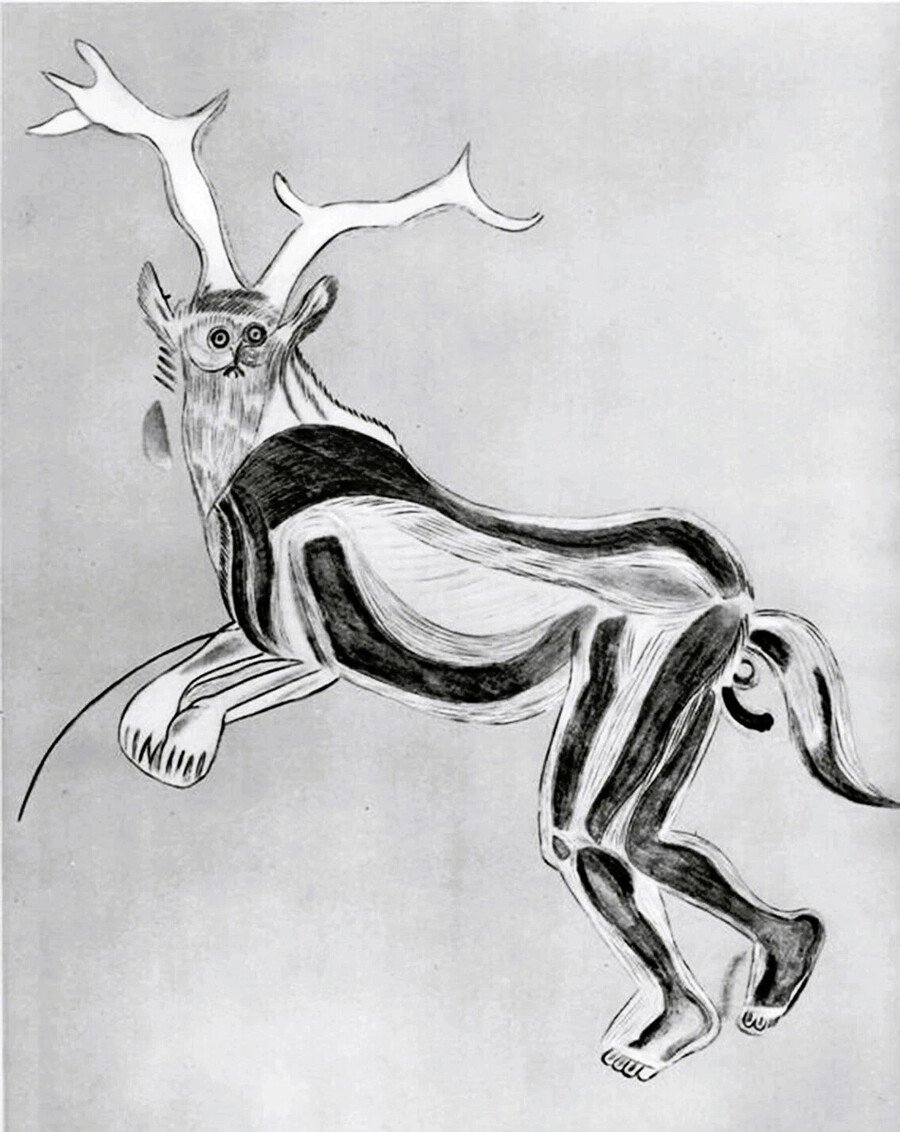

- Вероятно, изображения шаманов или колдунов, к примеру, рисунок человека с оленьими рогами и хвостом из пещеры Труа-Фрер, говорят о вере древних людей в способность превращаться в другие существа. Животное, возможно, считалось источником особой силы, которую человек хотел получить.

Животное в палеолите это соратник, прародитель, божество и сама суть существования. В этом искусстве ощущается волшебное, древнее восприятие мира, где образ и действительность неразрывны.

Пещера Труа-Фрер, Колдун, около 15 тыс. лет до н. э.

Ключевые аспекты символики XVII века:

- Религиозные и нравственные аллегории: Животное как воплощение хорошего или плохого. Например, ягнёнок — символ Христа и чистоты. Сурбаран показывает ягненка со связанными ногами. Белая шерсть животного символизирует невинность и чистоту. Темный фон подчеркивает сакральный смысл, напоминая об искупительной жертве Христа.

Франсиско де Сурбаран, Агнец Божий, 1635–1640 гг.

Обезьяны традиционно считались символом человеческой глупости и тщеславия, напоминая о греховной природе человека. Считалось, что, увлекаясь внешними атрибутами жизни, человек забывает о духовном.

Давид Тенирс II, Обезьяны в кухне, середина 1640-х гг.

- Символы статуса, власти и богатства: Экзотические животные были редкостью и указывали на богатство, путешествия в дальние страны и влияние.

Питер Пауль Рубенс, Охота на бегемота и крокодила, 1615 г.

В случае XVII века анимализм выступает как аллегорический и аналитический символизм. Животное не равно человеку, между ними есть дистанция. Оно предстаёт как объект изучения, аллегория для поучения, трофей для подтверждения власти или необычный экспонат для коллекции.

Заключение

Сравнение изображений животных в палеолите и XVII веке позволяет проследить эволюцию художественных приемов и зафиксировать изменения в восприятии взаимоотношений человека и природы, отраженные в визуальной культуре.

Пещерная живопись Шове [Электронный ресурс] // Gallerix.ru. — URL: https://gallerix.ru/pedia/prehistoric--chauvet-cave-paintings/ (дата обращения: 17.11.2024)

@a_fixx Искусство палеолита. Пещера Шове (Франция). Часть 1 [Электронный ресурс] // LiveJournal. — 2012. — URL: https://history-of-art.livejournal.com/665376.html (дата обращения: 18.11.2024)

Alpers S. The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century. — Chicago: University of Chicago Press, 1984. — P. 312—URL:https://archive.org/details/artofdescribing00svet (дата обращения 22.11.2025)

Curtis G. The Cave Painters: Probing the Mysteries of the World’s First Artists. — New York: Anchor Books, 2007. — 272 p. (дата обращения 22.11.2025)

Půtová B. Prehistoric sorcerers and postmodern furries: Anthropological point of view // International Journal of Sociology and Anthropology. — 2013. — Vol. 5. — No. 7. — P. 243-248. — URL: https://www.semanticscholar.org/reader/29165905ce37cd7613f9114e6f56f322ae7149ca (дата обращения: 17.11.2024)

http://www.ancient-wisdom.com/Images/countries/French%20pics/Chauvet4.jpg (дата обращения 18.11.2025)

https://artsandculture.google.com/asset/man-and-steppe-bison-cave-of-lascaux-france-0000/tQE0q6jWwbK5VA?hl=ru (дата обращения 18.11.2025)

https://gallerix.ru/pic/_EX/1560281550/1948481939.jpeg (дата обращения 18.11.2025)

https://folioverso.ru/misly/2013_5/shove3.shtml (дата обращения 19.11.2025)

https://img-fotki.yandex.ru/get/6610/17637960.0/0_7c4b5_3f4155d0_orig (дата обращения 19.11.2025)

6.https://folioverso.ru/misly/2013_5/shove3/image023.jpg (дата обращения 19.11.2025)

https://ia902804.us.archive.org/BookReader/BookReaderImages.php?zip=/1/items/meymoirespourse00perr/meymoirespourse00perr_jp2.zip&file=meymoirespourse00perr_jp2/meymoirespourse00perr_0063.jp2&id=meymoirespourse00perr&scale=4&rotate=0 (дата обращения 19.11.2025)

https://ia902804.us.archive.org/BookReader/BookReaderImages.php?zip=/1/items/meymoirespourse00perr/meymoirespourse00perr_jp2.zip&file=meymoirespourse00perr_jp2/meymoirespourse00perr_0097.jp2&id=meymoirespourse00perr&scale=4&rotate=0 (дата обращения 19.11.2025)

https://mif-medyza.ru/wp-content/uploads/2015/12/18_c4add88e1.jpg (дата обращения 19.11.2025)

https://mif-medyza.ru/wp-content/uploads/2015/12/4_b18be05e.jpg (дата обращения 20.11.2025)

11.https://img-fotki.yandex.ru/get/6611/17637960.0/0_7c74e_f50dc446_-1-orig (дата обращение 20.11.2025)

https://espanarusa.com/files/autoupload/44/80/3/jv1uypit411869.jpg (дата обращения 20.11.2025)

https://gallerix.ru/pic/P/282056188/1437709307.jpeg (дата обращения 20.11.2025)

https://portrets.ru/natyurmort/veniks-yan/portret-sobaki-na-zakaz.jpg (дата обращения 20.11.2025)

https://cdn.gallerix.asia/sr/_UNK/1018810316/3362.jpg (дата обращения 21.11.2025)

https://sun9-31.userapi.com/s/v1/ig1/Bleo67SnPo-sehlTjK-NssqmNkUs_1SLl9FxiN-VR6CnyuuiJgdXNn7qFRCmWIoz9UWgLxAr.jpg?quality=96&as=32x42,48x64,72x96,108x143,160x213,240x319,360x478,480x638,540x717,640x850,652x866&from=bu&cs=640x0 (дата обращения 21.11.2025)

https://elementy.ru/images/kartinka_dnya/picture_of_the_day_panthera_spelaea_4.jpg (дата обращения 21.11.2025)

https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_brief/8301439/pub_645f6bc10e93dd70dba6de95_646004e213591d0c4cddc378/scale_2400 (дата обращения 21.11.2025)

https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_brief/9733778/pub_645f6bc10e93dd70dba6de95_646004dd248d2a6d3cac4868/scale_2400 (дата обращения 21.11.2025)

https://sr.gallerix.ru/_UNK/1873902523/243611949.jpg (дата обращения 21.11.2025)

https://hermitagemuseum.org/api/files/fshow?needlePath=%2Fapi%2Fspf%2FYeS0VUOA4YfPNBDzo4ws3HSshcjzJ3faT7j9e9lVVTpJevMqlMCKniBNuADzsBbr.jpg%3Fw%3D1600%26h%3D1600 (дата обращения 21.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Peter_Paul_Rubens_083.jpg (дата обращения 22.11.2025)