Абрис формирования и развития классицистического образца

Концепция

В этом визуальном исследовании предлагается проследить, как складывается и переосмысляется «классический» образец интерьера от античной ордерной системы до зрелого классицизма и ампира. Нас интересует не просто история архитектурных фасадов, а именно внутреннее пространство: как организуется объём, как работает ордер внутри, как выстраиваются оси, пропорции, декор, мебель и предметная среда.

Отправная точка античность, где формируется базовый язык классики: ордерные системы Дорического, Ионического и Коринфского ордера, принцип колоннады и антаблемента, модульность, соотнесённая с человеческим телом. Важно рассмотреть не только храмы, но и интерьеры римских домов, вилл, терм: настенные росписи, мозаики, приёмы членения пространства, которые задают модель для последующих эпох.

Дальше линия классики не развивается «по прямой», а проходит через разрывы и полемики. Каролингское возрождение и романский стиль обращаются к античному наследию фрагментарно: через базиликальный тип, тяжёлые массы и упорядоченный ритм опор. Здесь классика ещё читается как «память формы», встроенная в христианский сакральный интерьер. Готика становится принципиальной антитезой: вместо тяжёлой статики вертикаль, растворённые стены, витражный свет, дематериализация конструкции. Но именно эта радикальная «антиклассика» делает особенно заметной ценность античного канона и подготавливает почву для его осознанного возвращения в Новое время.

Ключевой поворот это итальянское Возрождение. Архитекторы вроде Брунеллески, Альберти, позднее Палладио перечитывают античную традицию уже через призму трактатов, археологии и математики. Интерьер ренессансного храма и палаццо это попытка встроить ордер в систему перспективы, гуманистическую идею «человека в центре» и новую этику репрезентации власти и знания. Здесь важна и теория (Витрувий, Альберти), и конкретные типы пространств: классический зал, анфилада, двор с колоннадой.

Отдельным узлом выступает Первая школа Фонтенбло: французский дворец превращается в лабораторию маньеристского интерьера, где античный мотив усложняется аллегориями, вытянутыми фигурами, насыщенным орнаментом и богатой декоративной программой. Это важная стадия «фильтрации» классики через придворную культуру и придания ей статуса репрезентативного стиля для монархии.

Барочный классицизм, неоклассицизм и ампир во Франции показывают, как классический язык интерьера становится одновременно и нормой, и объектом стилизации. С одной стороны, усиливается академический интерес к «чистой» античности (раскопки, трактаты, археологическая точность), с другой дворцовые ансамбли эпохи Людовика XIV, стиля Людовика XVI, Директории и Империи используют этот язык для демонстрации политической и эстетической программы. Ордер, симметрия, геометрическая ясность формируются как своего рода «официальный интерфейс» власти.

Завершает линию в рамках исследования становление классицизма в России при Екатерине II. Через приглашённых иностранных архитекторов и переосмысленные античные и французские образцы формируется локальная версия классического интерьера: строгие пропорции, светлые залы, ордерные композиции, но при этом специфический масштаб имперской резиденции, сочетание европейского канона с российским контекстом (дворцовые ансамбли Петербурга и пригородов, интерьеры Царского Села и др.). Для нас важно показать, как классический код, пройдя длинный путь от античности, встраивается в новую политическую и культурную ситуацию и становится «естественным» языком империи.

Принцип отбора материала. Визуальный ряд строится на последовательности ключевых интерьеров и фрагментов предметно-пространственной среды, где чётко считывается отношение к античному канону:

- античные храмы и римские интерьеры (домус, вилла, термы);

- сакральные и придворные пространства Каролингской эпохи и романики;

- готические соборы как «контрпример» классическому мышлению о пространстве;

- ренессансные храмы и палаццо в Италии;

- интерьеры Первой школы Фонтенбло;

- французский классицизм, неоклассицизм и ампир (дворцы, залы, парадные анфилады);

- российские интерьеры эпохи Екатерины II.

Каждый пример выбирается не как иллюстрация «красивого стиля», а как шаг в развитии определённого образца: симметричного, ордерного, рационально организованного интерьера.

Принцип рубрикации. Структура исследования подчинена идее «линии классики» и организована как последовательность блоков:

- античность и сложение канона (Греция, Рим);

- Каролингское возрождение и романика как первые «переосмысления»;

- готика как антитеза античной модели;

- итальянское Возрождение и рождение проектной классики;

- Первая школа Фонтенбло и маньеристский придворный интерьер;

- французский барочный классицизм, неоклассицизм и ампир;

- классика Екатерининской эпохи в России.

Внутри каждого раздела визуальные примеры выстраиваются по логике «общий вид — характерные детали — фрагменты предметной среды» с короткими комментариями.

Ключевой вопрос исследования: как формируется и удерживается «классицистический» образец интерьера от античных прототипов до позднего неоклассицизма и ампира и что происходит с этим образцом в моменты стилистических разрывов и антитез (романика, готика, маньеризм)?

Гипотеза: классический интерьер не статический набор форм, а долгоиграющий код, который проходит через забывание, искажение и переоткрытие. Каждая эпоха либо пытается возобновить античный канон (Возрождение, неоклассицизм, Екатерининский классицизм), либо выстраивает от него сознательную дистанцию (готика, маньеристский Фонтенбло), но даже в отрицании продолжает опираться на него как на точку отсчёта. Визуальный ряд от античных интерьеров до имперских залов XVIII–XIX веков показывает, что «линия классики» это не прямая эволюция стиля, а последовательность интерпретаций, в которых один и тот же структурный принцип (ордер, симметрия, пропорция) каждый раз собирается заново под новые культурные и политические задачи.

- Античность: рождение классического канона

- Средневековые переломные звенья: Каролингское возрождение, романика и готика

- Итальянское Возрождение: проектная классика и новый интерьер

- Придворная классика: Первая школа Фонтенбло, французский классицизм и ампир

- Имперский классический код: Екатерина II и российский классицизм

1. Античность: рождение классического канона

что вообще такое «классика» в интерьере

В античности закладывается то, что мы потом вообще называем классикой: ордер, понятная сетка опор, соразмерность человеку и чёткая логика пространства. В греческих храмах и римских общественных зданиях интерьер ещё не отделён от архитектуры — это один и тот же ордерный каркас, просто внутри он работает немного иначе: колонны задают ритм, проёмы собирают перспективу, свет подчёркивает главную ось.

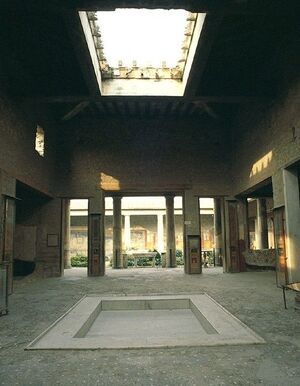

Реконструкция интерьера Парфенона в Афинах с культовой статуей Афины и Атриум дома Веттиев в Помпеях

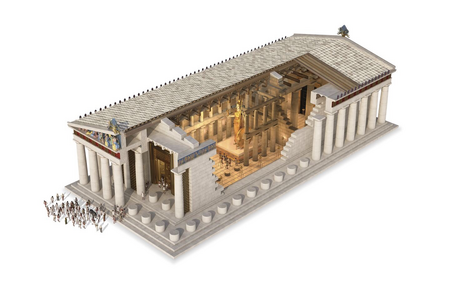

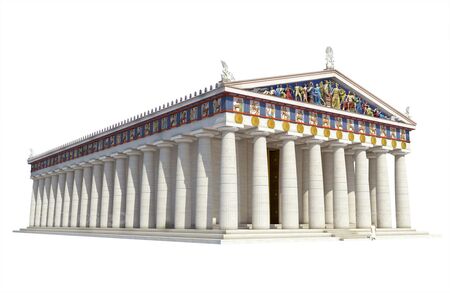

греческий храм изнутри

Греческий храм — это не просто «обложка» с колоннами по периметру. Внутри у Парфенона есть продольное пространство целлы с рядами колонн и гигантской статуей Афины в конце. Высокие стены, тёмный объём, акцентный свет от входа на золото и слоновую кость — всё это делает интерьер максимально собранным вокруг одной точки. Здесь уже есть базовый пакет классического мышления: ось, фронтальный взгляд, подчинённость всего декора архитектурной структуре.

Разрез Парфенона и Реконструкция внешнего вида Парфенона с полихромией

от храма к дому: римский домус

Римляне добавляют к греческому канону другой важный тип интерьера — домус. В доме Веттиев в Помпеях хорошо видно, как работает базовый модуль: вход — атриум с прямоугольным отверстием в крыше и бассейном в полу — перистильный двор — зал вокруг. Стены расписаны архитектурными иллюзиями, которые как будто продолжают пространство дальше. Здесь уже появляется привычное для дальнейшей классики ощущение «центра», вокруг которого собирается жизнь и декор.

Комната в доме Веттиев и Зал с многоярусной росписью

культура предметно-пространственной среды

В Римской империи классический канон живёт не только в «high architecture», но и в повседневной среде: мозаичные полы с геометрией, расписные стены, чёткое деление на репрезентативные и частные зоны, связь дома с садом через колонный двор. Всё это потом будут бесконечно цитировать — от ренессансного палаццо до неоклассических особняков. Античность даёт не только ордер, но и саму идею интерьера как продуманной системы, где архитектура, декор и бытовые вещи работают в одном визуальном коде.

Красные стены с фризами и мелкими фигурами

2. Средневековые переломные звенья: Каролингское возрождение, романика и готика

Каролингское «перезагружает» античность

Каролингское возрождение не придумывает новый стиль с нуля, а собирает разрозненное античное наследие в целостный язык власти. Палатинская капелла в Ахене почти программный жест: центрический план, тяжёлые столбы, двухъярусные аркады, мозаики под куполом. Это уже не «живая античность», а реконструкция канона, вписанная в христианский двор. Античная регулярность и ордерный мотив здесь становятся инструментом императорской репрезентации.

Палатинская капелла в Ахене, около 800 г.

Романика: память о классике через массу

Романский интерьер выглядит как античность, доведённая до предельной тяжести. Толстые стены, небольшие окна, полукруглые арки, каменные barrel vaults — всё это делает пространство структурно простым и очень осязаемым. От античности остаётся логика аркад, ритм пролетов, базиликальный план, но теперь классический порядок «заземлён» и подчинён задаче устойчивости сводчатой каменной кровли. В интерьере ощущается не изящество ордера, а вес, инерция и безопасность.

Своды аббатства Сент-Фуа в Конке, ок. 1100 г. и Базилика Сент-Мадлен в Везле

Готика как антитеза античной логике пространства

Готический собор сознательно ломает то, что казалось самоочевидным в античности и романике: вместо тяжёлой стены каркас и стекло, вместо устойчивого «ящика» устремлённая вверх оболочка. Нервюрные своды, стрельчатые арки и контрфорсы выносят основную нагрузку наружу, а интерьер превращается в высокое, залитое цветным светом пространство. Античная идея меры и горизонтальной соразмерности человеку здесь подменяется опытом «потери масштаба» человек сталкивается не с упорядоченной системой ордера, а с почти нематериальной вертикалью.

Хор Амьенского собора и Интерьер собора в Шартре

зачем нам эта «антитеза» для линии классики

Для линии классики романика и готика важны как две разные реакции на античное наследие. Романский интерьер удерживает память о римской базилике через план, ритм аркад, идею каменного «короба». Готика, наоборот, выстраивает принципиально другой опыт храма: не центровый и не горизонтальный, а взлетающий и растворённый. Именно из-за этого разрыва последующее Возрождение так остро почувствует потребность вернуться к ясной геометрии и человеческой мере античности.

3. Итальянское Возрождение: проектная классика и новый интерьер

возвращение античности через проект

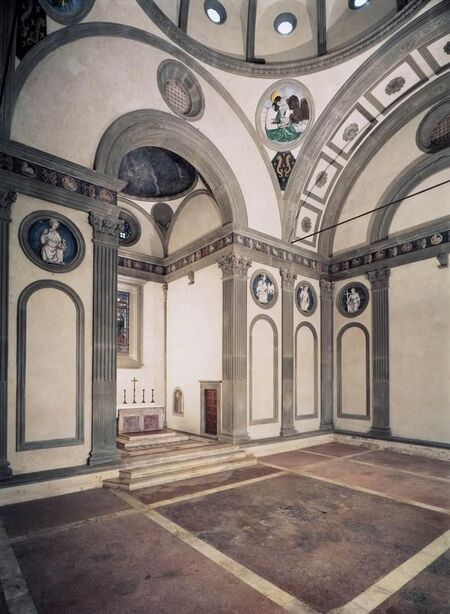

В итальянском Возрождении античный канон перестаёт быть «далёкой памятью» и снова становится активным инструментом. Архитекторы вроде Филиппо Брунеллески начинают работать не только с руинами, но и с чертежом, математикой, трактатами. В интерьере это видно на примере Пацци-капеллы: центрический объём, ясная прямоугольная сетка, ордерные пилястры, которые делят стены на равные пролёты. Пространство впервые за долгое время организовано как рациональная система, выстроенная вокруг человеческого масштаба и одной геометрической идеи.

Филиппо Брунеллески. Пацци-капелла при базилике Санта Кроче, интерьер. 1429–1461. Флоренция.

человек как мера пространства

Для ренессансного интерьера важно не просто воспроизвести античные мотивы, а встроить их в новую гуманистическую оптику. Высота стен, ритм пилястр, размер пролётов в Пацци-капелле соотносятся с человеческим телом и шагом. Свод не давит и не растворяется в бесконечной высоте, как в готике, он ощутимо «держит» пространство, создавая ощущение ясного, контролируемого объёма. Классика здесь — это уже не только ордер как декор, а способ организовать место так, чтобы в нём комфортно существовать человеку, мыслящему себя центром мира.

Пацци-капелла, вид на купол и барабан и Пацци-капелла, фрагмент стены.

палаццо и анфилада как новая «норма» классического интерьера

Городской дворец-палаццо в руках флорентийских архитекторов становится полем для переосмысления римского дома. Во дворике палаццо Медичи-Риккарди античный перистиль получает новый статус: это уже не только функциональный световой колодец, но и репрезентативное пространство. Колонны объединены в стройную аркаду, стена выше пояса превращена в фриз с гербами и рельефами. Внутри палаццо залы выстраиваются в последовательность будущую анфиладу, где классический ордер и симметрия организуют движение взглядов и тел. Здесь классика становится не только эстетическим кодом, но и протоколом придворного и семейного поведения.

Дворик палаццо Медичи-Риккарди во Флоренции, 1444–1460. Арх. Микелоццо ди Бартоломео.

шаг к Палладио и позднему канону

Позднее ренессансные идеи будут систематизированы в проектах Андреа Палладио: виллы, палатты, интерьеры с подчёркнутой центральной осью, строгой ордерной рамой и светлым объёмом. Для нашего визуального исследования важно, что уже на этапе Брунеллески и флорентийских палаццо появляется то, что станет базой всего дальнейшего классицистического интерьера:

- ясная геометрия объёма;

- ордер не как декор, а как конструктивная и композиционная сетка;

- человекомерный масштаб;

- логика последовательных залов, собранных в систему.

4. Придворная классика: Первая школа Фонтенбло, французский классицизм и ампир

Фонтенбло как маньеристская лаборатория

Первая школа Фонтенбло это момент, когда классический язык интерьера оказывается пропущен через фильтр придворного маньеризма. В галерее Франциска I античный мотив уже читается не как строгая система ордера, а как декоративная программа: стену разбивают пилястры, между ними большие живописные панели, окружённые лепниной, картушами, фигурами-гермами. Классический канон здесь не отвергается, а «раскручивается» на максимум: вытянутые пропорции, перегруженный орнамент, нарративные аллегории. Интерьер превращается в непрерывный сценарий придворной жизни и политики.

Галерея Франциска I, дворец Фонтенбло. 1530–1540.

от ренессансного зала к репрезентативной анфиладе

Фонтенбло важен ещё и как переход от камерных ренессансных пространств к протяжённым анфиладам французского двора. Галерея Франциска I это уже не просто проход, а самостоятельный «коридор-пространство», где каждый шаг подчёркивает длину, ось, последовательность панно. Здесь формируется модель, которая позже получит развитие в Версале: зал, галерея, анфилада как инструмент управления движением придворных, расстановкой иерархий и взглядов.

Зеркальная галерея, дворец Версаль. 1678–1689. Арх. Жюль Ардуэн-Мансар, декор Ш. Лебрен.

Версаль и барочный классицизм

В Версале классический язык интерьера окончательно становится официальным стилем французской монархии. Зеркальная галерея это кульминация придворной классики Людовика XIV: длинная ось, равномерный ритм аркад, строго выстроенный ордер, зеркала, удваивающие пространство и свет из сада. Классика здесь соединяется с барочной пышностью: потолочные росписи Лебрена, золото, хрустальные люстры, богатая мебель. Но за всем этим декором по-прежнему стоит чёткая структура — симметрия, продольная перспектива, привязка интерьера к оси сада и дворцового ансамбля.

Неоклассицизм и ампир: археология и империя

Во второй половине XVIII — начале XIX века французский интерьер переживает «очищение» от барочной перегруженности. Неоклассицизм опирается на археологические исследования Помпей и Геркуланума, трактаты и стремление к более строгой геометрии: прямые линии, спокойные стены, ясная ордерная сетка, светлые тона. Ампир времён Наполеона усиливает этот классический каркас, добавляя к нему военную и имперскую символику: лавровые венки, трофеи, сфинксы, орлы. Интерьер остаётся классическим по структуре, но наполняется агрессивно-политическим содержанием. Классика становится универсальным языком, через который власть демонстрирует преемственность с Римом и одновременно современную мощь государства.

5. Имперский классический код: Екатерина II и российский классицизм

Екатерина II и неоклассика как проект империи

Во второй половине XVIII века при Екатерине II неоклассицизм становится главным языком обновляющейся столицы. Петербург перестраивается как «античный» город на севере: регулярная планировка, строгие фасады, колонные портики. В интерьере это выражается в переходе от барочной перегруженности к более ясным, геометричным пространствам. Классический ордер, спокойные стены, бело-золотая палитра, античные сюжеты в декоре подаются как визуальное доказательство того, что Российская империя входит в один ряд с Римом и просвещённой Европой.

Павловский дворец, Итальянский зал. Кон. XVIII в.

Чарльз Камерон и «перевоспитание» дворцов

Ключевая фигура этого процесса это шотландский архитектор Чарльз Камерон. До приезда в Россию он изучал античные руины в Италии, а в Царском Селе и Павловске получил возможность перенести этот опыт в реальные интерьеры. Его задача заменить тяжёлый рокайльный декор более строгими, «римскими» решениями: плоскостные стены, тонкий лепной орнамент, ордерные колонны, античные бюсты и барельефы. Екатерина быстро оценила новые интерьеры как «современные» и «образцовые», и они начали восприниматься как эталон придворного вкуса.

Павловск: классика в масштабе семейной резиденции

Павловский дворец, построенный по заказу Екатерины для наследника Павла, показывает, как классика адаптируется к формату относительно камерной загородной резиденции. Залы здесь не поражают гигантским масштабом, как Версаль, но впечатляют гармонией пропорций и цельностью декора. В Греческом зале зелёные колонны на фоне светлых стен, белые карнизы, скульптура в нишах и ровный свет создают почти учебник неоклассического интерьера: чёткий ритм, ясная структура, минимальная «шумность» поверхностей. Итальянский зал, с его двусветным объёмом и круговой галереей, усиливает вертикаль и собирает пространство вокруг центральной люстры, напоминая античные ротонды.

Галерея Камерона: античность как повседневная практика

Галерея Камерона в Царском Селе это ещё один важный пример. Фактически это античная стоа, пересобранная для прогулок императрицы и её собеседников. Длинная колонная лоджия с бюстами философов и деятелей античности превращает само движение по пространству в часть классического сценария: прогуливаться, размышлять, вести беседу в окружении «вечных» образцов. Здесь классика работает уже не только как декор или статус, а как повседневная практика тело и мысль движутся по заранее заданной ордерной оси.

русский вариант классического кода

Российский классицизм времён Екатерины II не является простой калькой с французских или итальянских образцов. С одной стороны, он опирается на тот же набор элементов: ордер, симметрию, античные мотивы, светлые объёмы. С другой масштаб дворцов, протяжённость анфилад, сочетание парадных залов с «умными» кабинетами и библиотеками задают особую версию классического интерьера империи, расположенной между Европой и «своим» пространством. Для линии классики это финальный, но не закрытый этап: античный канон, пройдя через Ренессанс, Фонтенбло и французскую придворную культуру, к концу XVIII века оказывается встроен в российский политический и культурный контекст и становится одним из главных визуальных языков имперской идентичности.

Palatine Chapel, Aachen // Smarthistory. — URL: см. статью «Palatine Chapel at Aachen» (о каролингском возрождении и классическом ревивализме).

House of the Vettii // Wikipedia + анализ интерьера // Smarthistory. — О римском домусе, помпейских росписях и культуре предметно-пространственной среды.

How to Restore the Parthenon // Greece Is. — Пояснение про целлу и внутреннее пространство древнегреческого храма.

Pazzi Chapel. Florence // Opera di Santa Croce (официальный сайт). — О пространстве капеллы, геометрической ясности и авторстве Брунеллески.

View of the interior by Brunelleschi, Filippo // Web Gallery of Art. — Краткий разбор интерьера Пацци-капеллы.

Gallery of Francis I, Palace of Fontainebleau // Inside/Inside (проект по истории интерьеров). — Длина, функция и декор галереи Франциска I.

File: Fontainebleau interior, Francois I gallery 03 // Wikimedia Commons. — Фотодокументация интерьера галереи.

The Hall of Mirrors // Офиц. сайт Château de Versailles. — История Зеркальной галереи, композиция, роль в программе Людовика XIV.

Pavlovsk Palace // Wikipedia. — Общая справка о дворце, датировке и архитекторах (Ч. Камерон, В. Бренна, А. Воронихин).

Grecian Hall — Pavlovsk Palace & Park // AlexanderPalace.org. — Описания Греческого зала, скульптуры, трофеи, неоклассический декор.

Interiors of the Pavlovsk Palace. The rooms of Emperor Paul I // GuideForYou Russia. — Краткие описания Итальянского зала и других интерьеров.

Cameron Gallery | Tsarskoe Selo State Museum // Официальный сайт музея. — История и функции Галереи Камерона.

Статьи по неоклассицизму, французскому классицизму и истории дворцовых интерьеров (Версаль, Павловск, Царское Село) на сайтах Palace of Versailles, Tsarskoe Selo, Pavlovsk Museum и в музейных справочниках.