•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

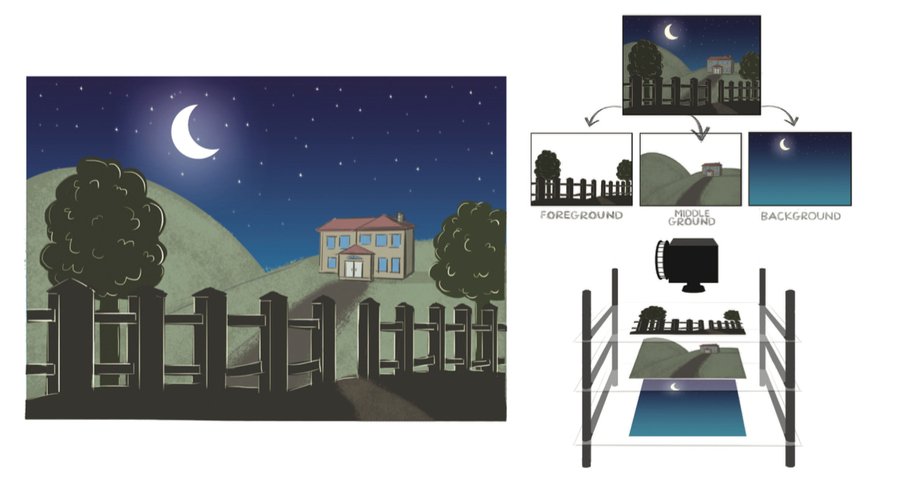

Идея разложения анимационного пространства на несколько слоёв с независимым движением возникла задолго до того, как Walt Disney Studios в 1937 году построила свою знаменитую многоплановую камеру. Однако в разные годы и в разных странах художники решали задачу «глубины» совершенно разными методами.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

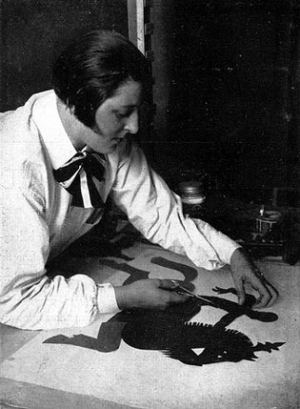

Лотте Райнiger и зарождение многоярусной съёмки (1923–1926)

Лотте Райнигер (Lotte Reiniger) считается одной из первых, применивших многоуровневый стеклянный съёмочный стол. Её фильм «Die Abenteuer des Prinzen Achmed» («Приключения принца Ахмеда», 1926) — это первая полнометражная анимация в истории, созданная тенью и светом.

В фильме «Die Abenteuer des Prinzen Achmed» («Приключения принца Ахмеда», 1926) использовалась установка с несколькими горизонтальными стеклянными плоскостями (3–5 уровней), расположенными друг над другом.

Персонажи вырезались из чёрной бумаги и двигались на среднем плане, фоны рисовались на нижних стеклах, а свет и дымка добавлялись на верхних уровнях через тонкие фильтры и папиросную бумагу.

Райнигер применяла просветную съёмку снизу: источник света находился под стеклом, создавая яркий контур и мягкую полупрозрачность

Ub Iwerks и ранняя многоплановая установка (1933–1934)

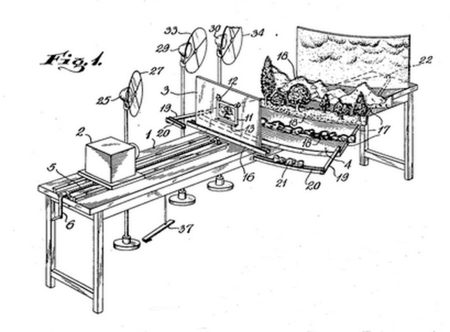

Вернёмся к Убу Айверксу, который в 1930–1933 гг. экспериментировал независимо от Disney. В его студии (Iwerks Studio) он построил первую действительно работавшую многоплановую установку — и сделал это ещё до Disney. Принцип был обратным: камера шла вдоль горизонтальной оси над стационарными слоями фона. Фоны рисовались на стеклянных пластинах, расположенных под камерой, каждый слой мог подниматься или опускаться для «регулировки» глубины. При съёмке, двигая каретку камеры, Айверкс получал плавный параллакс: ближние объекты «бегали» по экрану быстрее, чем дальние. Эта конструкция использовалась в его серии коротких «комиколорных» мультфильмов (например, Jack and the Beanstalk, 1933), где заметно, что фоновые слои движутся независимо от переднего плана.

Айверкс официально запатентовал свой мультиплан (US 2046941) в 1933 г., а в 1940 г. вернулся в Disney как специалист по спецэффектам. Его горизонтальная система сильно повлияла на съёмочный комплекс «Фантазии» и «Старой мельницы», особенно в больших эпизодах со сложным движением камеры. В итоге мультфильмы Айверкса сами стали образцами визуальных эффектов: плавный объезд вокруг замков, замирание персонажа на месте при движении фона и т. д. К сожалению, студия Iwerks быстро свернула производство мультипликации, но сам Уб продолжал трудиться в индустрии, а его разработки вошли в историю.

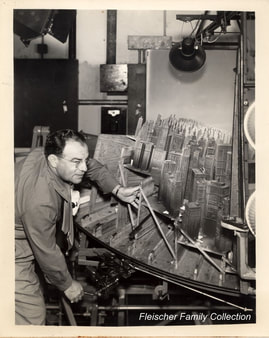

The Fleischer Studios и Setback Camera (1934–1939)

Следующий шаг сделала нью-йоркская студия важные конкуренты студии Disney 1930-х годов — братьям Максу и Дэйву Флэйшерам (Max и Dave Fleischer). Их изобретение, получившее название «Stereoptical» или «Setback Camera», стало первой в мире трёхмерной установкой для анимации.

В отличие от живописных стеклянных слоёв, флэйшеровская камера снимала целлулоидных персонажей на фоне реальной миниатюрной декорации. На столе строился физический макет — улица, замок, корабль, пещера. Целл с персонажем ставился между объективом и макетом, иногда на прозрачной пластине. Камера двигалась на рельсах, проходя сквозь модель, — создавая эффект настоящего 3D-пролёта.

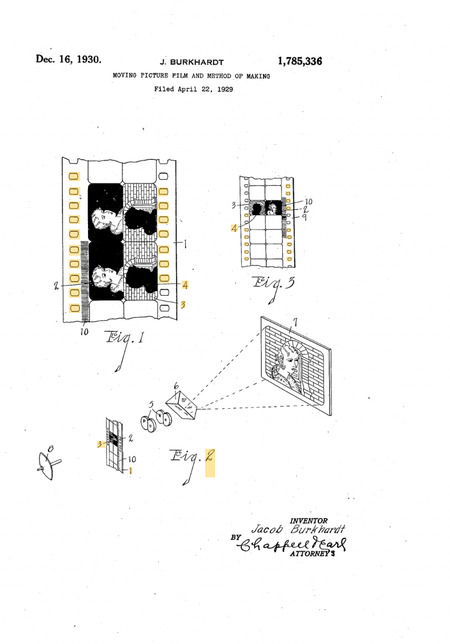

Независимые новаторы (1930–1936)

Японии режиссёр Kenzo Masaoka в The Spider and the Tulip (1936) использовал многослойные целлулоиды и стеклянные планы с частичным параллаксом — ранняя азиатская версия многоплана.

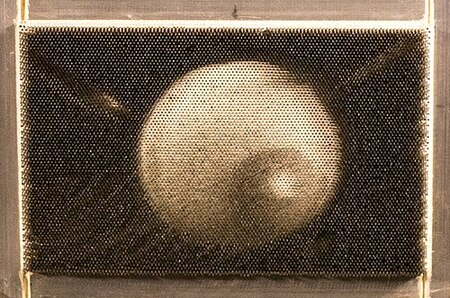

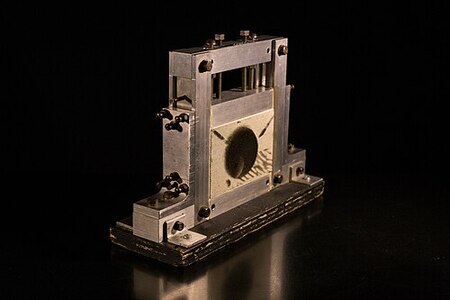

Русский эмигрант Александр Алексеефф (1901–1982) и американская художница Клэр Паркер (1906–1981), жившие в Париже, в 1930-е годы изобрели pinscreen-анимацию — изображение создавалось на экране с тысячами иголок, освещённых под разными углами, что давало эффект рельефа и мягкой пространственной светотени. В 1933 году они создали короткометражный фильм «Ночь на Лысой горе» по музыке Модеста Мусоргского — одну из самых необычных и психологически глубоких анимаций своего времени, предвосхитившую визуальные решения Disney в Fantasia.

Walt Disney Studios и стандартизация технологии (1937)

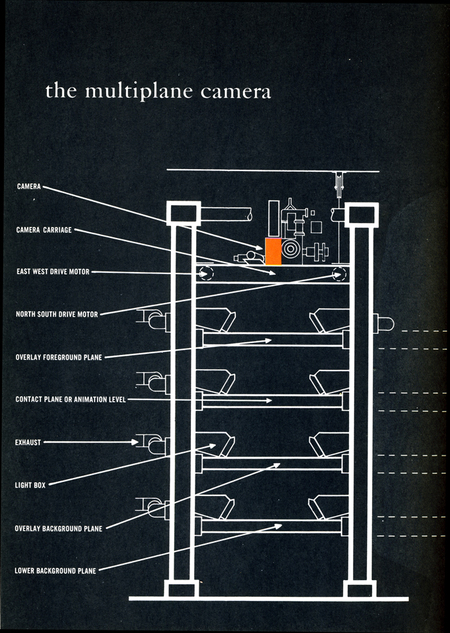

Когда в 1937 году инженер Уильям Гарити (William Garity) под руководством Уолта Диснея завершил вертикальную многоплановую камеру, студия объединила все предыдущие идеи — но впервые в промышленном масштабе. Особенности заключались в том что камера фиксировалась на вершине «башни» высотой около 3 метров. Под ней — до 7 стеклянных плоскостей, каждая освещалась и двигалась независимо. Использовалась точная механика для субмиллиметрового движения и многослойного освещения. Технология позволяла снимать длинные, непрерывные пролёты, невозможные ранее.

Первые иконографические примеры: • The Old Mill (1937) — тестовый короткий метр, получивший «Оскар». Сцены дождя, ветра и света через ветви стали демонстрацией возможностей камеры. • Snow White and the Seven Dwarfs (1937) — первый полнометражный фильм с системным применением многоплана (наезды через лес, сцены у замка). • Pinocchio (1940), Fantasia (1940), Bambi (1942) — вершины технологии, где многоплан стал языком атмосферы.