Глава 1: Немое кино и экспрессионизм (1910–1930е)

Архетип чудовища и «иного» зла в Европе и Голливуде

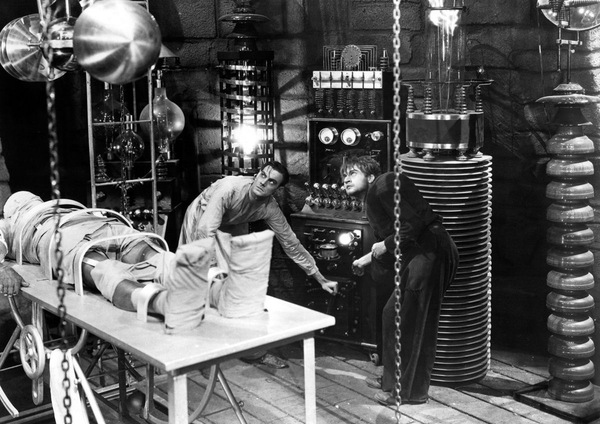

Франкенштейн, 1931. Реж. Джеймс Уэйл.

Период 1910–1930-х годов в мировом кинематографе стал временем формирования первых устойчивых образов убийцы на экране. В отличие от более поздних десятилетий, здесь почти не было фигуры «соседа-маньяка» — убийца представлялся как архетипическое чудовище, «иное» зло, пришедшее извне. Его происхождение лежало в готической литературе XIX века: «Франкенштейн» Мэри Шелли, «Дракула» Брэма Стокера, рассказы Эдгара По задали визуальные и сюжетные формулы страха.

Кинокритик Дмитрий Комм в книге «Формулы страха» пишет: «Ужасы раннего кино были не психологичны, а аллегоричны: они рождали чудовище, чтобы показать зрителю скрытые тревоги общества» (Комм, 2019). Эта особенность особенно ярко проявилась в немецком экспрессионизме.

В «Носферату: Симфония ужаса» (1922, реж. Ф. В. Мурнау) убийца — граф Орлок. Его характерные черты это вытянутое бледное лицо, когтистые пальцы, скрюченное тело и выпученные глаза. Он убивает не напрямую, а через «заражение» — его укусы напоминают эпидемию, что можно связать с пережитым Европой опытом Первой мировой войны и массовых болезней. Символическая сцена — тень Орлока, ползущая по стене к жертве, — стала квинтэссенцией экспрессионистского визуала: убийца присутствует не только физически, но и как «тень общества», как его неизбежная гибель.

Носферату, симфония ужаса, 1922. Реж. Ф. В. Мурнау.

Носферату, симфония ужаса, 1922. Реж. Ф. В. Мурнау.

В «Франкенштейне» (1931, реж. Джеймс Уэйл) монстр, оживленный доктором, убивает случайно — он не злой по сути, но его инаковость, физическая и социальная, делает его опасным. Его убийства происходят не из желания причинить боль, а из непонимания: знаменитая сцена с девочкой у озера, которую он случайно топит, показывает «чудовище» как жертву собственной природы. Американская исследовательница Марина Щербакова в статье «Бездна всматривается в нас» отмечает: «Ранние монстры — это скорее воплощение страха перед утратой контроля над наукой, телом, историей, чем реальный злодей».

Франкенштейн, 1931. Реж. Джеймс Уэйл.

В других фильмах периода также закрепляется архетип чудовища. В «Доктор Икс» (1932) убийца — человек-ученый, который становится монстром через эксперименты. В «Глаза без лица» (1960, Жорж Франжу переходное произведение, тяготеющее к эстетике экспрессионизма) — отец-хирург убивает ради того, чтобы вернуть лицо дочери. Эти примеры показывают, что убийца часто ассоциировался с «учёным» и «чудовищем» — фигурами, подрывающими естественный порядок вещей.

Глаза без лица, 1960. Реж. Жорж Франжу.

Как писал Зигфрид Кракауэр в работе «От Калигари до Гитлера», «немецкий экспрессионизм создал экран, на котором Германия увидела собственные кошмары» (Кракауэр, 1947).

В этих фильмах убийца — это не частный маньяк, а метафора исторического ужаса, социального кризиса и предвестие будущего насилия.

Франкенштейн, 1931. Реж. Джеймс Уэйл.

Франкенштейн, 1931. Реж. Джеймс Уэйл.

Дракула, 1931. Реж. Джордж Мелфорд.

Визуализация страха: грим, гротеск и тени

Визуальный язык немого кино и экспрессионизма строился на искажении формы. «Кабинет доктора Калигари» (1920) задал эстетику деформированных декораций, острых углов и неестественных теней. Как отмечает Дмитрий Комм, «грим и тень выполняли роль главных средств создания страха, ибо в немом кино речь еще не могла стать носителем ужаса» (Комм, 2019).

Кабинет Доктора Калигари, 1920. Реж. Роберт Вине.

Кабинет Доктора Калигари, 1920. Реж. Роберт Вине.

В «Носферату» и «Франкенштейне» грим и пластика тела становятся главными визуальными маркерами зла. Убийца не скрыт — напротив, его инаковость подчеркнута до гротеска. Орлок не просто «другой», он буквально нечеловеческий. В этом смысле экспрессионизм создает убийцу как «зрелище», как зрительный знак ужаса.

Носферату, симфония ужаса, 1922. Реж. Ф. В. Мурнау.

Франкенштейн, 1931. Реж. Джеймс Уэйл.

Американский историк кино Том Ганнинг писал: «Экспрессионизм не столько рассказывал истории, сколько предлагал зрителю опыт страха через зрительное искажение» (An Aesthetic of Astonishment, 1989).

Носферату, симфония ужаса, 1922. Реж. Ф. В. Мурнау.

Азия: мстительные духи и убийцы из фольклора

В Японии и Китае того же периода фигура убийцы проявлялась иначе, в значительной степени наследуя театральным традициям Но и Кабуки.

Один из первых японских фильмов ужасов — «Ёцуя Кайдан» (1912, Мэйдзи Мацумото), утерянная экранизация знаменитой пьесы, который потом пересняли в 1949 году под названием «Новый Ёцуя-Кайдан». Сюжет строится вокруг женщины Оивы, убитой мужем, которая возвращается в виде духа для мщения. Здесь архетип убийцы не человек, а жертва, трансформированная в сверхъестественного возмездителя. Визуально — белый грим, медленные ритуальные движения, маскообразные лица, что делает убийства частью театрального обряда.

Новый Ёцуя-Кайдан, 1949. Реж. Кэйсукэ Киношита.

Новый Ёцуя-Кайдан, 1949. Реж. Кэйсукэ Киношита.

Другой пример — китайский «Полуночная песня» (1937, Ма Сюэлян), который часто называют первым китайским фильмом ужасов. Его герой, изуродованный мужчина, скрывается в театре и убивает, соединяя любовь и месть. Как отмечает Роб Бушер (A Brief History of Japanese Horror), «азиатское кино раннего периода использует призрака или изуродованного человека как медиатора между личной трагедией и коллективной памятью общества».

Полуночная песня, 1937. Реж. Ма Сюэлян.

Ещё один характерный мотив — «Воскрешение трупа» (1910-е, Япония), короткометражка о возвращении мертвеца. Хотя фильм сохранился фрагментарно, источники отмечают, что его визуал строился на медленном движении актёра в белом гриме, что воспринималось как символическое убийство спокойствия живых.

Дмитрий Соколов в книге «Японские хорроры» подчеркивает: «В отличие от западного монстра, японский призрак рождается не из науки или чуждого мира, а из самого общества — из его преступлений, жадности и насилия» (Соколов, 2020). Роб Бушер, в свою очередь, в статье «A Brief History of Japanese Horror» отмечает, что корни японского хоррора уходят в театр Но и Кабуки: белый грим, маски, ритуализированные движения создают образ убийцы как фигуры из культурного прошлого (Buscher, 2014).

Елизавета Вайнберг в лекции об истоках японских ужасов обращает внимание, что «японский убийца часто не имеет индивидуальности — это не личность, а воплощение мести, коллективной травмы» (Вайнберг, 2021). В отличие от европейского Орлока или монстра Франкенштейна, у японских призраков нет индивидуальных черт — их сила в безликости.

Сравнение: внешний монстр и внутренний дух

Таким образом, Европа и Голливуд 1910–1930-х годов создали убийцу как чудовище, «иное», пришедшее извне и олицетворяющее страхи индустриализации, войны и дегуманизации. Азия же — как дух, вышедший изнутри общества, связанный с его преступлениями и нарушением гармонии.

Полуночная песня, 1937. Реж. Ма Сюэлян.

Визуально эти различия были радикальны: гротескный грим и деформированные декорации против белого грима и масок; тень и искажение против ритуализированного движения и театральной пластики.

Михаил Брашинский в статье Убийцы среди нас пишет: «В западном кино убийца — отдельная фигура, которая вторгается в социум. В японском — это сам социум, его грехи и травмы, получившие плоть» (Брашинский, 2007).