Город как оркестр: визуальный партитур урбанистических шумов

Содержание

0. Содержание 1. Основа звукового исследования города 1.1. Понятие звукового ландшафта (soundscape) — По Р. М. Шейферу 1.2. Акустические территории и звуковая архитектура (Б. ЛаБелль) 2. Публичное и приватное звучание 2.1. Полевые аудиозаписи и сбор звукового материала 2.2. Анализ и систематизация 2.3. Визуализация: создание партитуры 3. Интерпретация и культурное значение звукового партитура 3.1. Город как коллективное звучание 3.2. Привычные звуки как культурные маркеры. 3.2.1. Исчезновение или трансформация звуков — изменение городской памяти. 3.3. Выводы

Задачи работы

Показать, как звуковая среда города формирует опыт слушания, социальную динамику и эстетическое восприятие пространства.

Введение

Город следует рассматривать как многослойную аудиовизуальную систему.

Потоки звуков — от машинного гула до голосов прохожих — складываются в уникальную звуковую текстуру, которая сопровождает обитателя мегаполиса ежедневно.

Проект направлен на исследование городской среды как оркестра, где шумы и ритмы объединяются в гармонии.

Почему выбрана данная тема

Современное городское пространство воспринимается не только глазами, но и через слух.

Звуки транспорта, человеческих шагов, речи и рекламы формируют сложную акустическую среду, отражающую особенности городской жизни.

В рамках проекта предлагается осмыслить город как своеобразный оркестр, где каждый шум становится звуковым инструментом, создающим ритм повседневного существования.

ГЛАВА 1. Основа звукового исследования города

1.1. Понятие звукового ландшафта (soundscape)

Рэймонд Мюррей Шейфер в книге «The Tuning of the World» (1977) вводит понятие звукового ландшафта — совокупности звуков, формирующих восприятие среды. Он рассматривает город как акустическую экосистему, где шумы, голоса и механические звуки создают уникальный звуковой облик пространства.

Шейфер различает hi-fi и lo-fi среды: первые характерны для природных и малых городов, где звуки различимы и упорядочены; вторые — для мегаполисов, где шумовые потоки сливаются в плотную акустическую массу.

Именно из этого понимания вырастает идея акустических территорий, которую развивает Брэндон ЛаБелль, рассматривая звук как активную силу, формирующую социальное и пространственное взаимодействие.

1.2. Акустические территории и звуковая архитектура (Б. ЛаБелль)

В книге «Acoustic Territories: Sound Culture and Everyday Life» (2010) Брэндон ЛаБелль предлагает рассматривать город как сеть пересекающихся звуковых полей, в которых звук выполняет социальную и пространственную функции.

Он утверждает, что звуковая среда не является пассивным фоном, а активно конструирует территории принадлежности — участки пространства, объединённые определённым звуковым характером и поведением слушающих.

Так, метро с закладывающим уши гулом, подземный переход с гулким эхом шагов или городская площадь, где звуки автомобилей и речи смешиваются с уличной музыкой, — все эти пространства обладают уникальными акустическими ритмами, которые задают правила восприятия и взаимодействия людей.

Ниже представлены примеры звучания нескольких локаций: Центральная площадь и тоннели метрополитена (вечером), позволяющие нам созерцать два разнонаправленных атмосферных состояния.

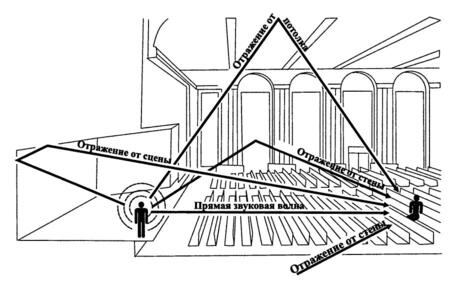

А особое место в концепции ЛаБелля занимает архитектура и вот почему:

Каждое здание, улица или конструкция имеют собственный звуковой профиль, которые отражают, усиливают или приглушают шумы в зависимости от формы, материала и плотности застройки.

Например, двор-колодец на Тверской улице, дом 6, строение 6 усиливает отражение голосов и шагов, создавая камерную акустическую среду, где звук буквально возвращается к слушателю.

И обратное для просторных площадей — Красной или Тверской, они рассеивают звук, заставляя его «растворяться» в воздушных потоках и автомобильном шуме.

В подземных переходах и тоннелях у станций метро звук приобретает плотную, гулкую окраску. Речь и шаги наслаиваются, а реверберация создаёт ощущение временного коридора — акустического пространства.

Можно привести ещё множество занимательных примеров, будь то грандиозные просторные пространства или замкнутые укромные заведения, состоящие из стекла и металла или из дерева.

Но все они в совокупности и создают уникальный аудиальный образ города.

Подводя итог данной главе, понимание данного фактора позволяет воспринимать звуки не просто как аспект или следствие урбанизма, а самостоятельный фактор пространственного опыта, влияющий на восприятие, поведение и самоидентификацию человека в городе.

ГЛАВА 2. Публичное и приватное звучание

2.1. Полевые аудиозаписи и сбор звукового материала

Понимание города как живого звукового организма позволяет перейти от теоретического осмысления к практическому исследованию звуковой среды. Если Шейфер описывает звуковой ландшафт как экосистему, а ЛаБелль — как сеть акустических территорий, то следующий этап — зафиксировать эти звуковые процессы и рассмотреть, как они проявляются в реальном городском пространстве.

Этапы

- выбор трёх–четырёх контрастных локаций; - запись звуков продолжительностью 1–4 минуты; - фиксация контекста: дата, время суток, погодные условия, уровень фонового шума, количество людей.

Мною для исследования были выбраны следующие локации:

- Пространство вокруг станции метро «Павелецкая» (день);

- Центральная площадь (15:00-16:00; выходной день)

- Калининско-Солнцевская линия (утро)

- Класс во время работы

2.2. Анализ и систематизация

Цель анализа — рассмотреть звуковое пространство как систему, в которой технические, социальные и эмоциональные факторы переплетаются между собой. Для этого были выделены четыре ключевых параметра:

Ключевые параметры анализа:

структура звуковой среды: плотность, ритмика, частотный диапазон;

характер звучания: приглушённый / отражённый / рассеянный;

социальная насыщенность: количество голосов, присутствие музыки, шум техники;

эмоциональный эффект: напряжённость, спокойствие, ощущение уединения или динамики.

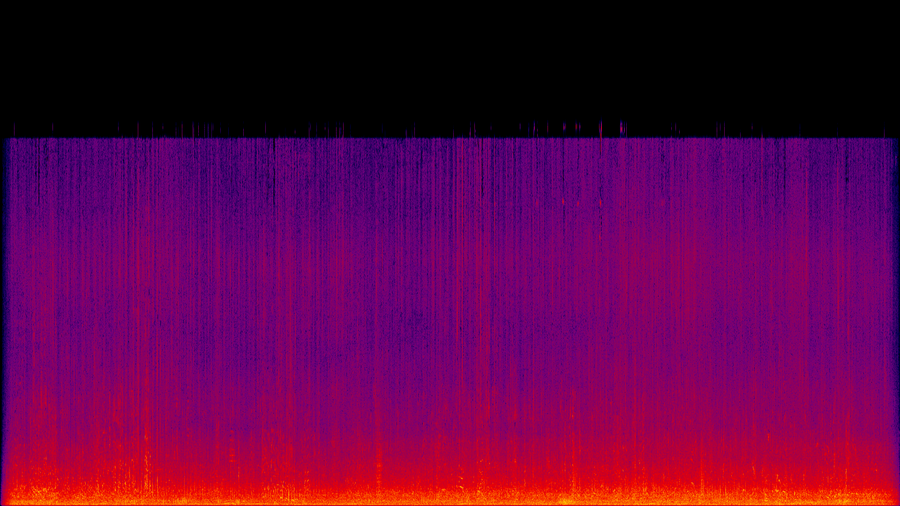

Первой записью для анализа будет «Солнцевая_mp3».

Из записи можно заметить высокую плотность звука и многослойность, которая выражается в шумах вагона, голосовом оповещении, звуках открытия дверей и шагов толпы. Все эти звуки накладываются друг на друга и разливаются в широком диапазоне внутри пространства, создавая ощущение движения и непрерывного потока.

При этом звуковая среда имеет отражённый характер — волны многократно переотражаются от стен и потолков вагона, образуя эффект пространственной «вибрации». Отдельные звуки временами теряют чёткость и сливаются в общий фон, превращаясь в плотную акустическую текстуру, где трудно выделить источник.

Если говорить о социальной составляющей, то она выражена слабо: человеческие голоса почти неразличимы, и единственным чётким звуковым маркером присутствия людей остаётся механическое голосовое объявление. Такое звуковое пространство создаёт ощущение коллективного присутствия без личного взаимодействия.

В целом запись вызывает чувство ритма и однообразия, лёгкой внутренней напряжённости. По наблюдению Брендона ЛаБелля, подобные «акустические коридоры» формируют опыт временного существования — здесь звук становится не просто средой, а самим временем, определяющим ритм движения и состояние ожидания.

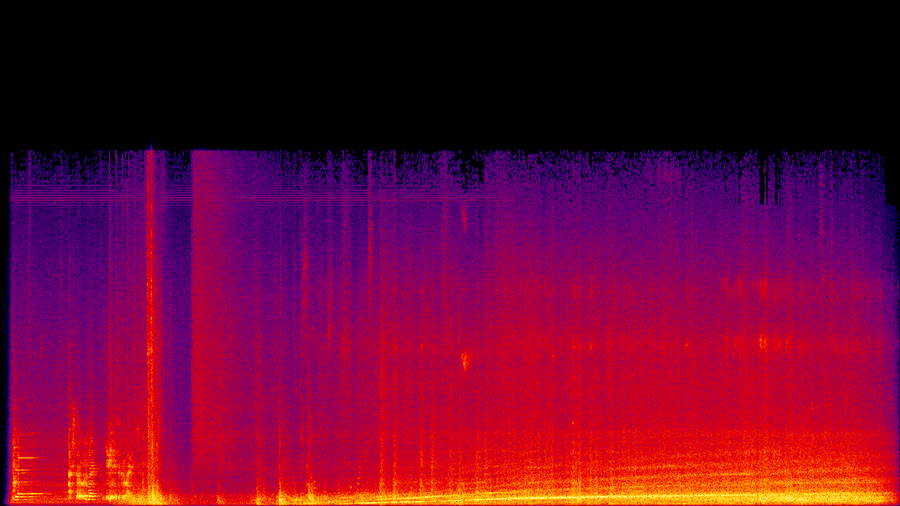

Метро_предбанник

В данной записи считывается высокая плотность и сложная структурная многослойность, в которой переплетаются шумы метро, ритмичные шаги, фрагменты речи людей и голосовые объявления.

Характер звучания можно описать как гулкий и отражённый. Стены и потолки из твёрдых материалов создают эффект резонанса, при котором звуки многократно отражаются и заполняют пространство. Из-за этого отдельные шумы — шаги, голоса, объявления — теряют чёткость и становятся частью общего фона как бы сливаются в общую массу.

Если рассматривать социальную насыщенность, то она выражена довольно сильно: в записи отчётливо слышны фрагменты разговоров, объявления и общий гул человеческого присутствия. Голоса звучат не как личные, а как элемент городской среды, подчёркивая анонимность потока.

В целом запись создаёт ощущение движения, спешки и лёгкого напряжения. Звук метро становится не просто шумом, а маркером перехода, ожидания и ритма повседневной жизни.

Красная_площадь_выходной

Запись отличается высокой плотностью и многослойностью. На переднем плане слышны голоса людей и шаги по камню, обрывки речи экскурсоводов, лёгкий шум ветра. Всё это создаёт широкий звуковой диапазон — от глубокого гула толпы до ярких, звенящих звуков колоколов.

Звуковая среда отражённая — звуки многократно отскакивают от стен и зданий, образуя эффект объемного пространства. Иногда они сливаются между собой, и становится трудно различить, где один звук заканчивается, а другой начинается.

Уровень социальной активности очень высок. В записи присутствуют голоса, смех, отдельные выкрики, фрагменты разговоров.

Запись вызывает чувство открытости и движения, но при этом создаёт лёгкое ощущение усталости от звукового избытка. Плотный поток звуков как будто давит своей интенсивностью. Это пример типичной «lo-fi»-среды по классификации Шейфера.

Класс

Здесь звуки достаточно размытые, средней плотности, многослойность также не высокая. Можно заметить тихие размытые голоса, клацанья клавиш, электронные уведомления компьютера.

Звуковая среда — звуки отражаются от стен, тем самым создавая эффект объемного пространства.

Социальный уровень здесь слабо выражен, голоса слышны, но не чётко.

Запись вызывает чувство сосредоточенности и уюта, но при этом создаёт лёгкое ощущение монотонности.

Сочетание всех этих звуков формирует типичную Lo-fi среду учебного пространства по классификации Шейфера.

Обобщая, анализ подтверждает, что звуковая среда является многомерной системой, где акустическая структура, социальное взаимодействие и эмоциональная воспринимаемость взаимосвязаны. Разные типы пространств формируют свои характерные «lo-fi»-среды по классификации Шейфера: от динамичных и плотных городских акустических «коридоров» до спокойных, мягких и сосредоточенных учебных пространств.

2.3. Визуализация: создание партитуры/спектограммы

Записи, полученные в ходе полевых наблюдений, были переведены в формат спектрограмм, фиксирующих структуру городской акустики.

Такой способ представления позволяет не просто услышать, но увидеть звуковой ландшафт: плотность шумов, ритмические повторения, зоны тишины и звуковые акценты.

ГЛАВА 3. Интерпретация и культурное значение звукового партитура

3.1. Город как коллективное звучание

Город — это не только зрительное, но и звуковое пространство, в котором человек живёт, работает и переживает мир. Рэймонд Мюррей Шейфер называл такую среду звуковым ландшафтом (soundscape), где каждый звук — от шагов и разговоров до шума машин — становится частью общей партитуры.

Современный город можно услышать как многоголосное сочетание личных звуковых миров: музыки в наушниках, уличных разговоров, гудков транспорта и пения птиц.

По словам Георга Зиммеля, насыщенность городской жизни перегружает чувства, и человек вынужден защищаться — сегодня этой защитой становятся наушники, которые создают личный звуковой кокон.

3.2. Привычные звуки как культурные маркеры.

По привычным нам звукам можно идентифицировать культуру. Звуки метро, шаги по плитке, в Петербурге например также узнаваемы звуки трамваев.

Эти звуки не просто характеризуют среду, они отражают эпоху и культуру. Шейфер определял такие звуки как soundmarks — звуковые достопримечательности. В тот момент, когда исчезает привычный гул старых трамваев или звон часовой башни заменяется электронными сигналами, это воспринимается не просто как технологическая модернизация, а как трансформация коллективной памяти.

3.2.1. Исчезновение или трансформация звуков — изменение городской памяти.

Звуковая память города меняется вместе с его жизнью. Тишину дворов заменяет шум техники, живое общение заменяются электронными уведомлениями.

Эти повседневные звуки, по Тимоти Мортону, становятся гиперобъектами — постоянным фоном, формирующим наше восприятие. Когда локальные звучания стираются, теряется и чувство места.

Работы Тошии Цуноды и Лоуренса Инглиша напоминают о важности «экологии слушания». Уделяя большее внимания окружающим нас звукам мы можем вернуть ощущение существования, присутствия, выйдя из звукового вакуума.

3.3. Выводы

Подводя итог, звуковой ландшафт — это не просто фон, а носитель культурной и эмоциональной памяти. Каждый звук хранит след человеческого присутствия, а слушание становится способом понять, как звучит современная идентичность.

Шейфер Р. М. Тюнинг мира: звуковая среда и акустическая экология / пер. с англ. — М.: Логос, 2019. — 320 с.

LaBelle, B. Acoustic Territories: Sound Culture and Everyday Life. — 2nd ed. — New York: Bloomsbury Academic, 2010. — 304 p.

Truax, B. Acoustic Communication. — 2nd ed. — Westport, CT: Ablex Publishing, 2001. — 244 p.

Bull, M. Sound Moves: iPod Culture and Urban Experience. — London: Routledge, 2007. — 224 p.

Augoyard, J.-F., Torgue, H. Sonic Experience: A Guide to Everyday Sounds. — Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2005. — 278 p.

Lefebvre, H. The Production of Space. — Oxford: Blackwell, 1991. — 454 p.

Attali, J. Noise: The Political Economy of Music. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1985. — 176 p.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. — 144 с.

Линч К. Образ города / пер. с англ. — М.: Стройиздат, 1982. — 328 с.

Blesser, B., Salter, L.-R. Spaces Speak, Are You Listening? Experiencing Aural Architecture. — Cambridge, MA: MIT Press, 2006. — 416 p.

Young, I. Listening to the City: Urban Sound and Everyday Life. // Cultural Geographies, 2014, Vol. 21, No. 4. — P. 643–660.

О’Колли, Т. Город как звуковой организм: исследования звуковых практик мегаполиса. // Журнал урбанистических исследований, 2020, № 3. — С. 45–56.