Жизнь в розовом цвете. Рококо.

Франсуа Буше, Изнасилование Европы, 1732–4

Концепция

Розовый цвет — один из самых парадоксальных феноменов европейской культуры XVIII века. Он возникает в живописи рококо почти внезапно, словно «новая нота в давно знакомой мелодии», и быстро становится языком, на котором эпоха выражает свои удовольствия, страхи и воздушные фантазии. Как писал художник, теоретик искусств Иоханнес Иттен: «Свет, как первый шаг в создании мира, открывает нам через цвет его живую душу.»:, и в рококо эта душа оказалась удивительно розовой. (Иттен, «История цвета»)

В данной визуальной работе розовый рассматривается не просто как декоративный жест, но как самостоятельная художественная идея — цвет, способный создавать атмосферу, управлять зрительским чувством, формировать эмоциональную драматургию. В центре исследования стоят три живописца, создавших новый язык, «розовый лексикон» рококо: Антуан Ватто, Франсуа Буше и Жан-Оноре Фрагонар. Через их произведения можно проследить, как цвет, ещё недавно не имеющий собственного имени, становился важнейшим носителем настроения, атмосферы и эмоциональной драматургии.

У Ватто розовый — это дыхание меланхолии, рассеянной нежности и хрупкого настроения. Он появляется как мягкость, туманность, светлая грусть. У Буше — это цвет плотской красоты, шелковой роскоши, телесного сияния и театральной игривости. Его розовый плотный, блестящий, бархатный. У Фрагонара — живой, вспышечный, динамичный розовый, который движется вместе с композицией, отвечает за энергию, азарт и чувственное оживление сюжета. Специально были подобраны картины трех мастеров, где можно изучить как писали ткань розового оттенка, чтобы наиболее точно проследить разность и сходство живописной манеры.

Возникновение столь богатой розовой гаммы связано не только со стилистикой времени, но и с появлением новых художественных материалов. XVIII век дал художникам доступ к пигментам, открывший возможности для работы с разнообразными оттенками — от пепельно-дымчатого до насыщенно-ягодного. Технические инновации усилили эстетические тенденции, превратив розовый в один из ключевых цветов эпохи. Однако значение этого цвета в рококо выходит за рамки технологий. Это был символический жест времени — выбор в пользу лёгкости, интимности, доверии к чувству, в стремлении к миру, построенному на игре и наслаждении. Розовый стал визуальной метафорой хрупкости и мечтательности, скрытой за внешним блеском.

В конце исследования также мне интересно порассцждать как исторически розовый с эпохи рококо повлиял на современное восприятие. Сегодня этот цвет переживает новое рождение — в моде, поп-культуре, цифровом искусстве и постинтернет-визуальности. Не раз за последние 25 лет Panthone выбирал разные оттенки розового в качестве цвета года. Он вновь становится символом мягкости, дерзости, иронии, эмоциональной открытости. Но именно рококо создало наиболее тонкий, глубокий и поэтичный образ розового цвета, наполненный множеством оттенков смысла.

В этом визуальном исследовании моей задачей выступает показать розовый цвет как культурный код, как поэтическое пространство и как художественную энергию, которая протекает столько лет сквозь нас, рождая новые способы видеть и чувствовать.

Франсуа Буше, Рыбалка по-китайски, ок1750.

Происхождение названия розового цвета и причины его расцвета в эпоху рококо

«Если бы Зевс пожелал избрать царицу цветов, то царила бы над цветами роза. Роза — украшение земли, краса растений, сокровище среди цветов, румянец лугов, молния красоты. Веющая Эротом, благоухающая лепестками, улыбающаяся Зефиру трепетными листами, она радушно встречает Афродиту» (Achille Tatius. Le Roman de Leucippé et Clitophon, 1991. P. 116.)

Название «розовый» восходит к европейской традиции связывать цвет с цветком розы. Латинское rosa дало начало французскому rose, немецкому Rosa, английскому гвоздика- pink. Первоначально под этим словом подразумевали не оттенок, а сам цветок, который в европейской культуре ассоциировался с нежностью, молодостью, чувственностью и мимолётной красотой. Лишь в XIV–XV веках слово начинает использоваться как обозначение цвета ткани и предметов быта, но по-настоящему закрепляется в живописи и моде только к XVII веку. Розовый — сравнительно «молодой» цвет в европейской палитре, формирующийся одновременно в языке, моде и художественных практиках.

«Они добьются этого только в XVIII веке, и с этого времени за розовым закрепится новое определение: цвет, получаемый путем смешения красного и белого.» (Пастуро, «Розовый. История цвета»)

Наиболее стремительное культурное развитие розового пришлось на эпоху рококо. Этот стиль, возникший как реакция на тяжеловесную монументальность барокко, сформировал новый идеал красоты: нежный, интимный и легкомысленно-изысканный. Розовый идеально вписался в эту новую эстетическую программу. Его мягкая светорассеивающая природа создавала ощущение воздушности, а ассоциация с телесностью и кожей делала его ключевым цветом для передачи чувственных и театральных сюжетов. В придворной моде розовый стал символом утончённого удовольствия и элегантности. Как мужчины, так и женщины носили костюмы пастельных оттенков, которые подчеркивали утончённость линий силуэта и мягкость поведения. Таким образом, бурное развитие розового в рококо обусловлено несколькими факторами: появлением новых красителей, изменением придворной культуры, стремлением эпохи к интимности и лёгкой игре, а также поиском цвета, который лучше всего отражает мягкость и гедонистические настроения XVIII века. Открытая торговля способствовала развитию технологий. Усовершенствование навыков окрашиванию тканей и добычи пигмента. Редкий и дорогой краситель, добывавшийся из самок насекомых Kermes vermilio. Пастуро подчёркивает, что «чтобы получить немного краски, необходимо огромное количество насекомых». Кермес давал широкий диапазон оттенков — от огненно-оранжевого до сияющих розовых. Использовалась также рокцелла (лишайники) для получения мягких розовых и пурпурных тонов. Розовый стал идеальной визуальной метафорой мира, построенного на нежности, удовольствии и изысканной мнимости — основных ценностях стиля рококо.

Жан-Оноре Фрагонар, Прокрида и Кефал, 1732 — 1806

Ватто: розовый оттенок как дыхание его мира

Антуан Ватто — художник, который превращал видимое в неуловимое. Его живопись — не сцены, а настроения, растворённые в воздухе. Ватто словно касался мира кистью так же осторожно, как человек касается лепестка розы, — и от этого касания рождалась новая эстетика, предчувствие рококо.

Жизненные моменты, повлиявшие на его стиль: Ранний опыт театрального декоратора. В Париже Ватто работал для сцены — и этот опыт научил его композиции как жесту, свету как намёку, человеку как маске. Его мир стал навсегда полу-театральным, полу-реальным. После следовало Ученичество у Клода Жилло (комедия, маски, гротеск). Учитель показал юному Ватто язык комедии дель арте — именно отсюда его вечные Арлекины, Жили, Коломбины. Но Ватто превратил маску в психоэмоциональное состояние. Бесконечная работа с натуры. Он часами рисовал прохожих, музыкантов, друзей — отсюда его безошибочная пластика тел, мягкие жесты, позы. Меланхолия и болезненная впечатлительность. Эта внутренняя хрупкость стала его «секретным цветом». Ватто смотрел на жизнь как на праздник, над которым всегда нависает едва слышная грусть.

Жан-Антуан Ватто, Отплытие с Киферы, 1717 (1-й вариант) Фрагмент. Отплытие с Киферы, 1717 (1-й вариант)

Жан-Антуан Ватто, Отплытие на Киферу. ок. 1718 (2-й вариант)

Творчество: где «розовый» — ключ к пониманию Ватто. У Ватто розовый — не краска, а дыхание. Он появляется как свет, слегка окрашивающий воздух вокруг фигур, касаясь краёв облаков, драпировок, лиц, платьев. Это цвет его тихой аркадии — мира, где радость всегда примешана к задумчивости.

Розовый в произведениях: «Паломничество на остров Кифера» Розовато-золотой туман окутывает пары: не как театральный эффект, а как эмоциональный климат. Розовый здесь — переход, трепетное мгновение между отъездом и возвращением, любовью и расставанием.

1. Жан-Антуан Ватто, Фрагмент, Лавка Жерсена, 1920. 2. Жан-Антуан Ватто, Пасторальное собрание, 1718~21. сравнение повторяющегося розового образа со спины

«Пасторальное собрание» Ватто вплетает розовые блики в одеждах и небе так мягко, что кажется, будто ткань светится изнутри. Розовый становится движением: фигурки кружатся, как лепестки, поднимаемые ветром.

Ранние «галантные празднества» и пасторали Розовый цвет оживляет жесты, делает их музыкальными. Это не румянец и не сладость — это вибрация воздуха, то, что невозможно назвать, но легко почувствовать. Мы еще не раз встретимся с работами Ватто в данном исследовании…

Художественная формула Ватто

Он создал мир, где жизнь — это сцена, а чувства — лёгкие тени, где любовь — это жест, а розовый — это шёпот света на границе мечты. Его кисть работает не с формой, а с настроением: всё у Ватто словно соткано из пылинок, из дыхания, из того, что исчезает, едва возникнув.

1. Жан-Антуан Ватто, Гамма любви, ок1717. 2. Жан-Антуан Ватто, Гитарист, 1714-1717. 3. Жан-Антуан Ватто, Меццетен, 1717-1719. 4. Жан-Антуан Ватто, Французские комедианты, 1720-1721

Розовый цвет как гендерно нейтральный

В XVIII веке розовый не принадлежал ни мужчинам, ни женщинам — он принадлежал самой культуре рококо. В мире, где ценились изящество, утончённость жестов и изысканная игра социальных ролей, розовый выступал языком светской изощрённости, а не маркером пола. Аристократы, независимо от гендера, стремились к визуальной лёгкости, и розовый становился частью этого общего стремления. В мужском костюме розовый подчеркивал статус, вкус и образованность. Камзолы из шёлка, жилеты с вышивкой цвета «розового дождя», перламутровые пуговицы — всё это демонстрировало не слабость, а принадлежность к миру изысканных людей, в котором умение понимать цвет считалось не менее важным, чем владение танцем или словом. Мужская мода рококо стремилась к утончённости, и розовый идеально ложился в эту эстетику.

Жан-Антуан Ватто, Равнодушный, 1717.

Для женщин розовый служил знаком чувственности и свежести, оттенком, который подчёркивал идеал «естественной красоты», столь популярный во времена мадам де Помпадур. Нежные пастельные платья, румяна и аксессуары в розовой гамме создавали не образ девичества, а образ светской зрелости, сильной в своей утончённости. Таким образом, розовый в рококо не разделял людей, а соединял их. Это был цвет, в котором мужское и женское переплетались, как линии изящного рокайльного орнамента. В нём сосуществовали мягкость и уверенность, чувственность и сила. Он выражал не гендер, а принадлежность к эстетике эпохи — культуре, для которой красота была игрой, а игра — частью повседневной жизни. Именно поэтому розовый в рококо был по-настоящему гендерно-нейтральным: он служил не символом пола, а символом стиля, статуса и утончённой светской культуры XVIII века.

Франсуа Буше, Мадам де Помпадур за туалетом, ок1760.

Франсуа Буше: мастер розового мифа рококо

Франсуа Буше, Серия Венер, 1754. 1. Венера и Вулкан 2. Марс и Венера удивлены вулканом 3. Суд Париса.

Франсуа Буше стал тем художником, который придал рококо его окончательный визуальный голос — лёгкий, чувственный, декоративный. Рождённый в Париже и воспитанный в среде ремесленной графики, он рано освоил искусство гравюры, работая над офортами по рисункам Ватто. Но если Ватто создал мир зыбких настроений, то Буше превратил найденный им язык в блестящую декорацию жизни высшего общества. Поездка в Италию (1727–1731) смешала в его палитре рубенсовскую теплоту, венецианский свет и французскую ясность. Вернувшись, он стремительно поднялся в Академии, став художником, которому доверяли оформлять интерьеры, шпалеры, фарфор, театральные сцены. Буше умел видеть мир как орнамент — и превращать орнамент в живую, соблазнительную ткань.

1. Франсуа Буше, Геркулес и Омфала, 1732—1734. 2.Франсуа Буше, Ринальдо и Армида, 1734.

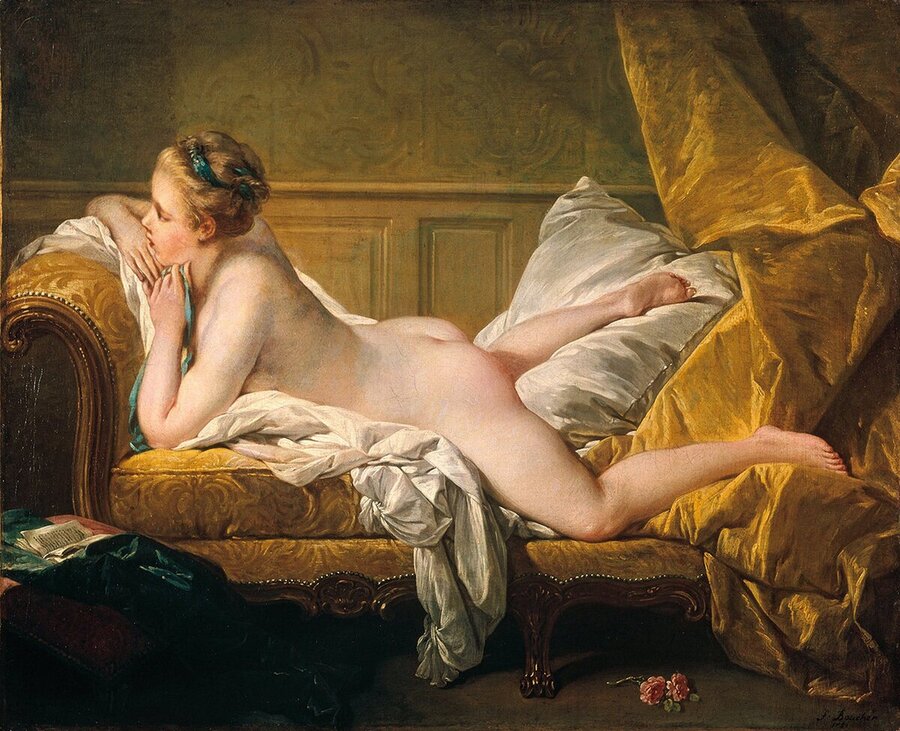

В творческом ядре мастера — тема телесности и игра чувств. В картинах «Ринальдо и Армида» или «Геркулес и Омфала» миф становится не героикой, а мягкой драмой желания. Мужские фигуры у Буше часто приобретают женственный жест, а женские — сияют блеском ухоженного тела, словно созданного для камерных будуаров Парижа. Именно эта среда — интимная, утешная, украшенная вещами — требовала особого цвета. Так в живописи Буше расцветает розовый.

1. Франсуа Буше, Купание Дианы, 1742. 2. Франсуа Буше, Обнаженная на Софе, 1752. 3. Франсуа Буше, Юпитер в образе Дианы, соблазняющий нимфу Каллисто, 1759.

Розовый у Буше — не просто оттенок; это материал эмоции. Он смягчает кожу нимф, подсвечивает шелк драпировок, растворяет тела в жемчужном сиянии. В «Купании Дианы» розовый вибрирует в отблесках на коже и в лёгких облаках света; в «Обнажённой» — превращает плоть в утончённую фантазию; в портретах маркизы де Помпадур — становится символом эстетической власти женщины, задающей моду всей Франции. Не случайно именно в его эпоху появляется «розовый Помпадур» — новый химический оттенок, созданный для фарфора Севра и ставший цветом придворного вкуса.

Франсуа Буше, Венера и путти, 1761.

Нежно-розовые амурчики в живописи Буше и других мастеров рококо — это не просто декоративный мотив, а ключевой символ самой эстетики эпохи. Их мягкая, почти сливочная кожа окрашена в оттенок, который кажется созданным из воздуха, пудры и света. Этот розовый делает амуров одновременно телесными и неземными — живыми, но как будто подсвеченными изнутри. У Буше амурчики всегда чуть кокетливы, чуть озорны: они играют лентами, дразнят стрелами, запутываются в шелках и облаках. Их невинность — нарочитая, их игривость — тщательно поставленная. В них ощущается лёгкая чувственность, которая никогда не переходит грань — ровно та мера сладости, что определяет вкус рококо. В этих маленьких фигурах розовый приобретает своё высшее выражение: он становится цветом безмятежности, удовольствия и нежности, столь важной для культуры XVIII века. Именно амурчики превращают мир рококо в пространство вечной весны — где любовь всегда юна, а чувства окрашены в мягкое, трепещущее розовое свечение.

Франсуа Буше, Юпитер и Каллисто, 1769.

Буше писал так, будто розовый способен удержать мир от тяжести — смягчить форму, скрыть резкость, подарить сцене дыхание удовольствия. Его картины декоративны, но эта декоративность и есть язык рококо: пространство, где нежность важнее правды, а красота — важнее истории.

И пусть критики эпохи Просвещения упрекали его в «неправдоподобных красках», именно эти краски задали визуальный ритм XVIII века. Буше сделал розовый цветом легкости, близости и мечты — и подарил рококо его знаменитое «сияние без тени».

Маркиза де Помпадур и появление цвета «розовый-помпадур»

Франсуа Буше, Мадам де Пампадур, 1759.

В истории рококо имя маркизы де Помпадур стоит особняком. Она была не только фавориткой Людовика XV, но и человеком, который тонко чувствовал моду, цвет и материальную культуру своего времени. Благодаря её вкусу придворный стиль стал более лёгким, камерным и ориентированным на гармонию вещей. Одним из символов этого нового эстетического подхода стал оттенок, позже получивший название «розовый-помпадур». Его создали на фарфоровой мануфактуре Венсенна–Севра под руководством химика Жана-Этьена Элло. Цвет получился мягким, светлым и чуть фарфоровым по восприятию — таким, каким его хотела видеть сама маркиза для изящных ваз, посуды и предметов декора. Постепенно оттенок вышел за пределы фарфора и перекочевал в ткани, аксессуары и светскую моду. Он стал частью визуального языка эпохи: спокойным, нежным, но достаточно выразительным, чтобы отличаться от других пастельных тонов. В портретах Буше можно увидеть, как этот цвет работает в одежде и интерьерах — он не доминирует, а создаёт мягкий акцент, характерный для эстетики рококо. Так «розовый-помпадур» закрепился как один из устойчивых признаков XVIII века. Это не столько эффект роскоши, сколько отражение стремления к утончённости и визуальному комфорту — качеств, которые определяли стиль рококо и которые маркиза де Помпадур умела поддерживать во всём, к чему прикасалась.

Розовый у Фрагонара

1. Жан-Оноре Фрагонар, Собирательница винограда, 1754-1755. 2. Жан-Оноре Фрагонар, Качели, 1750- 1755. 3. Жан-Оноре Фрагонар, Счастливые возможности качелей, 1767.

Жан-Оноре Фрагонар вырос на перекрёстке двух темпераментов живописи — рассудочной, медленной школы Шардена и празднично-виртуозной манеры Буше. Первое дало ему чувство плотности и цельности холста, второе — свободу жеста и умение превращать движение кисти в лёгкий, почти музыкальный ритм. Но его собственный голос сформировался позже, когда он увидел Италию, вдыхал венецианский цвет и учился у Тьеполо смелости и сияния. Из этих разнонаправленных влияний родился художник, который работал так, будто живопись — это дыхание. И среди всех тонов, которыми он пользовался, розовый занял особое место. Не сладкий и не мягкий: у Фрагонара розовый — живой, бегущий, вспыхивающий. Это цвет лёгкого прикосновения, мгновения, эмоции, успевшей появиться и исчезнуть.

Жан-Оноре Фрагонар, Желанное мгновение, 1770.

В галантных сценах 1760–1770-х годов розовый становится почти актёром — то вспыхивает на щеке девушки, то растворяется в складках сорочки, то превращает лёгкий полог кровати в тёплое облако света. В «Качелях», «Желанном мгновении», «Собирательнице винограда» розовый ведёт композицию, создавая ту самую атмосферу «мимолётного счастья», которую невозможно спутать ни с чем другим. Он никогда не бывает статичен: у Фрагонара розовый движется, дрожит, как отражение в воде.

Этот цвет очень точно соответствует его характеру и его жизни. Художник был импульсивным, переменчивым, легко воспламеняющимся новыми впечатлениями — но всегда искренним в том, что делает. Он одинаково страстно копировал Рембрандта, импровизировал перед натурой, писал фривольные сцены или парковые праздники. Его творческая энергия всегда искала путь наружу, и розовый стал одним из её естественных языков.

1. Жан-Оноре Фрагонар, Читающая девушка, 1775. 2.Жан-Оноре Фрагонар, Читающая молодая девушка, ок1770.

Как интересно и ловко Фрагонар играет на нюансах розового, с первого взгляда похожие сюжеты, даже название одинаковое, но оттенки, полутона разные… Картина слева в своих ярких розовых тонах на румянце, оголеной грудью уходит больше в эротизм, будоражит сознание зрителя. Но юная леди слева, окруженная спокойными розовыми оттенками, которые оттеняют ее личико, сосредоченна над обучением. Тут мы считываем розовый, как символ чистоты, юности и спокойствия. В поздних работах розовый становится тише, прохладнее, словно тоже переживает меняющийся мир. Но даже тогда — в «Поцелуе украдкой», в нежных семейных сценах — он сохраняет ту самую внутреннюю вибрацию, которую можно узнать с первого взгляда.

Розовый у Фрагонара — это не украшение. Это способ говорить о мимолётном: о лёгком жесте, внезапной улыбке, о моменте, которому суждено исчезнуть, но который живопись успевает поймать. Именно эта способность превращать цвет в движение и делает Фрагонара художником, без которого невозможно представить золотой финал эпохи рококо.

1. Жан-Оноре Фрагонар, Задвижка, 1777-84. 2. Жан-Оноре Фрагонар, Поцелуй украдкой, ок. 1780.

Заключение

Эпоха рококо создала особый мир — лёгкий, прихотливый, живущий не логикой, а чувством. В нём розовый стал не оттенком, а состоянием: цветом, который объединяет мужчину и женщину, геройство и нежность, игру и желание. В работах Буше он вспыхивает как кокетливый свет кожи; у Ватто дрожит в воздухе, растворяясь между мечтой и реальностью. Розовый в рококо — это язык, на котором эпоха разговаривала сама с собой. Он стал способом переживать красоту без тяжести, видеть в теле — лёгкость, в мифе — игру, в повседневности — утончённость. Через этот цвет художники ухватывали мгновение, едва родившееся, но уже исчезающее, и превращали его в образ.

Так розовый стал метафорой самой эпохи: мимолётной, чувственной, театральной, исполненной чарующей хрупкости. Мир, где всё создано для удовольствия взгляда и где даже тень имеет аромат. Рококо не искало глубины — оно искало прикосновение. И розовый стал его самым мягким, самым узнаваемым жестом.

Хотя в этом исследовании главный акцент был сделан на розовом, истинная красота любого цвета раскрывается лишь в его соседстве с другими — в их взаимном отклике, мягком смешении, тонком перекличке оттенков. Только живопись способна показать, как цвета оживают, когда начинают дышать вместе. «Любой цвет не существует сам по себе, он обретает смысл лишь в соединении либо в противопоставлении с одним или несколькими другими цветами. Вот почему говорить о розовом значит — неизбежно — говорить о красном, о белом, о желтом, о синем и даже о зеленом, фиолетовом и черном.» — Мишель Пастуро. (Пастуро, «Розовый. История цвета»)

Заключительные размышления на тему того, как отразилась данная эпоха на современности. Розовый, едва слышный шепот эпохи рококо, не исчез вместе с шелестом шелков Людовика XV — он продолжает длиться, растворяясь в эстетике современности тонкой, но уверенной нотой. В XVIII веке этот цвет был не просто украшением: он воплощал чувственность, легкость и искусство жить красиво. Он смягчал формы, очеловечивал мифологических богов, вносил в лица и тела персонажей теплоту живого дыхания. И, главное, он стал языком нового отношения к телу, взгляду, удовольствию — языком, в котором не было стыда.

Сегодня этот язык читается повсюду. В моде и дизайне розовый возвращается как знак смелой мягкости, как приглашение чувствовать, а не только рассуждать. Он снова освобождается от узких гендерных клише, подчеркивая, что цвет может быть настроением, позицией, жестом, но не обязан быть ярлыком. В современном искусстве нежные оттенки розового становятся средством переосмысления интимности и уязвимости, способом вернуть телу человечность, а эмоциям — пространство для дыхания.

Эхо рококо слышится в каждом современном объекте, где розовый — это не просто миловидность, а игра. Он напоминает о том, что утонченность не исключает силы, что хрупкость может быть архитектурой смысла, а удовольствие — формой мудрости.

Так розовый XVIII века, созданный для шелков, фарфора и кожи богинь, обрел вторую жизнь в эпохе экранов и стекла. Он по-прежнему мягко освещает пространство вокруг — только теперь не свечами, а смыслом.

Голубева, М. В. Главное в истории цвета. — Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 224 с.

Даниэль С. М. Новая история искусства. Рококо. От Ватто до Фрагонара // С. М. Даниэль. — Санкт-Петербург: Издательская Группа «Азбука-классика», 2010. — 336 с.

Иттен, Иоханнес. Искусство цвета / Иоханнес Иттен; [перевод с немецкого и предисловие Л. Монаховой]. — 12-е издание. — Москва: Дмитрий Аронов, 2018. — 95 с.

Кортунова, Наталья Дмитриевна. Шедевры мировой живописи / Наталья Кортунова. — Москва: Издательство. АСТ, 2023. — 240 с.

Кожина, Е. Ф. Искусство Франции XVIII века: очерки истории и теории изобразительных искусств / Е. Ф. Кожина. — Ленинград: Искусство, 1971. — 216 с.

Пастуро, Мишель. Розовый. История цвета. — М.: Новое литературное обозрение, 2025. — 112 с.

The Wallace Collection. URL: https://www.wallacecollection.org/explore/explore-in-depth/bouchers-paintings/the-paintings/madame-de-pompadours-portrait/ (дата обращения: 10.11.25)

Музей Gallerix. URL: https://gallerix.ru/storeroom (дата обращения: 10.11.25)

ArtRussia. URL: http://artrussia.ru/picture_rarity/249 (дата обращения: 12.11.25)

Wahooart. URL: https://wahooart.com/fr/art/jean-antoine-watteau-l-amoureux-anxieux-8DP7KC-fr/ (дата обращения: 15.11.25)

Статья на Дзэне «10 Самых Известных Картин Франсуа Буше». URL: https://dzen.ru/a/YjDQD32Dj3VXJNHh (дата обращения: 16.11.25)

The Wallace Collection. URL: https://www.wallacecollection.org/explore/explore-in-depth/bouchers-paintings/the-paintings/the-myths/the-venus-series/ (дата обращения: 17.11.25)

The Nationalgallery. URL: https://www.nationalgallery.org.uk/ (дата обращения: 18.05.2025)