Парсуны, XVII — начало XVIII веков: назначение, техника, судьба

«Кажется, парсуну обычно несколько неточно трактуют как отдельный жанр, в то время как это скорее просто переходная живописная стилистика/техника, в которой могут быть написаны светские произведения разного характера.» [1]

Полина Г. студентка-историк искусства, автор канала «Искусствоведческие Полины sorrows»

Концепция

Парсуны. Это ответвление не многим знакомо, а некоторых даже вводит в ступор. Все знают, что существуют портреты, иконы, натюрморты, пейзажи, но что же такое парсуны? Даже среди моих множества знакомых мало кто ответил на этот вопрос, а после показа фотографий, они чаще всего путали их с иконами (примеры более ранних парсун) и портретами (более поздних).

Само название «парсуна» произошло от искаженного латинского слова «persona», то есть та же персона, личность, особа, человек. Это логично, ведь в сравнении с иконами, на них изображались живые люди из высших чинов. Обычно это были монархи, патриархи, дворяне и бояре. Женщин писали редко и лишь при условии, что это царственная невеста или жена.

Парсуна считается ранним жанром портрета в русском искусстве. Изначально были в зависимости от иконописи, но со временем получили больше свободы и оригинальности в технике.

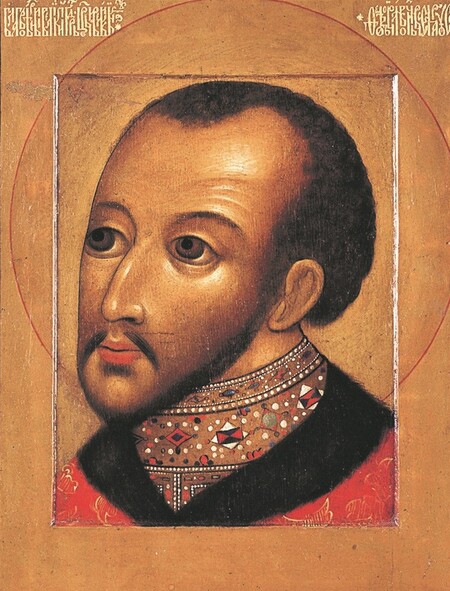

Эпоха парсун, по многочисленным данным, длилась чуть больше одного века. Согласно некоторым письменным источникам, первой парсуной считается портрет Ивана Грозного, выполненный где-то в период конца XVI — начало XVII веков неизвестным художником. Из-за чего до сих пор идут споры о настоящем промежутке существования парсун, точнее их начало.

Конец XVI или начало XVII и до начала XVIII века.

Неизвестный художник — «Иван Грозный» (конец XVI — начало XVII веков)

В своём исследовании я хочу раскрыть саму суть парсун, ведь наблюдала какому малому количеству людей они известны.

В первую очередь разобрать про само их появление в искусстве, какова роль парсун в истории России. Ответить на такие вопросы как: что же такое парсуны? Откуда они появились и куда исчезли? Какое влияние парсуны оказали на будущее русского искусства? Почему большему количеству людей надо о них знать?

Также поднимется тема развития этого ответвления. Про, не совсем близкую и знакомую для многих, технику написания парсун. От чего они появились, как воплощались, каким было их назначение.

В моём визуальном исследовании повествование будет разделено на определённые смысловые блоки. В первом кратко рассмотрим о том, как появились парсуны в истории культуры России, от чего они произошли, какую роль в их начинаниях сыграли иконы. Во втором разберём саму технику, правила, особенности написания самых первых парсун. После перейдём к развитию ответвления, как произведения отделились от иконописи и стали самостоятельными изображениями. И, конечно, разберём окончание их эпохи, самые последние парсуны и куда они исчезли.

Также, мною было подобрано множество примеров различных фотографий парсун из разных временных промежутков. По возможности, по ходу визуального исследования все они будут выстроены от самых первых и старых, до самых последних.

В конце моего визуального исследования будет собран вывод, исходя из всей собранной информации.

Рубрикация

- Концепция

- Причем тут иконы

- Техника и назначение

- Развитие

- Полный переход

- Заключение

Причем тут иконы

Парсуны возникли в переходный период в истории страны. Средневековые мировоззрения сменялись новыми, а старые художественные идеалы начали потихоньку отступать.

В Россию приезжало много иностранных художников для показа своих картин и написания новых, а в культуру проникали европейские гравюры. Из-за чего среди народа рос интерес к западным стандартам и обычаям, а местные художники всё чаще обращались к их техникам, ведь живопись была ограничена христианскими мотивами. Изображения живых людей могли встречаться лишь на фресках или на страницах книг.

Неизвестный художник — «князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский» (XVII век)

Мастера Оружейной палаты Московского Кремля одними из первых начали создавать примитивные светские портреты на основе знакомых им техник написания икон. При этом парсуна была либо «написана неизвестным художником», либо приравнивалась к работе сразу нескольких человек из палаты.

Данные портреты были как знак престижности, они показывали принадлежность изображаемого к высокопоставленному чину.

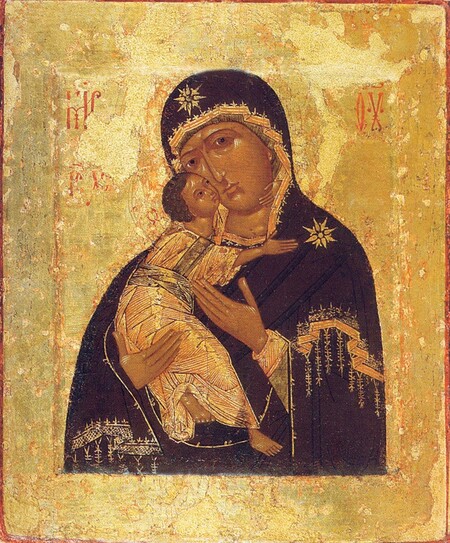

Икона. Апостол и евангелист Лука — «Владимирская икона Божией Матери» (первая треть XII века) Парсуна. Неизвестный художник — «Царь Фёдор Иванович» (1630-е года)

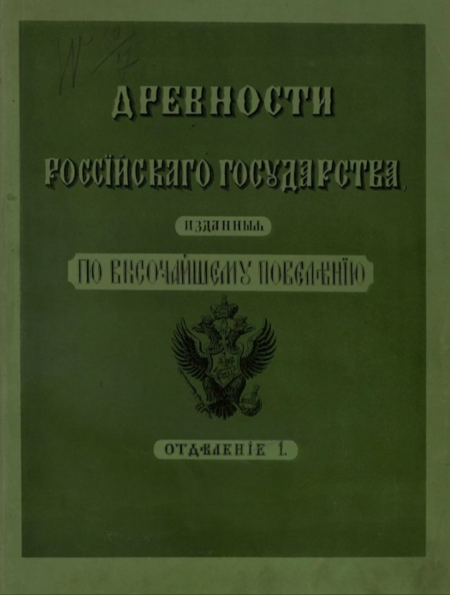

Сам термин «парсуны» появился не так давно и ввёл его в научный обиход, как отдельный жанр русского искусства, историк и искусствовед Иван Снегирев. Первые упоминания этого обозначения были в его иллюстрированной книге «Древности Российского государства», серия, часть которой издана в 1851 году [2]. Их выпуск был окончен в 1853.

Обложка и последняя страница книги Снегирев И. — «Древности Российского государства» (выпуск 1851 года)

Разворот книги Снегирева И. — «Древности Российского государства» (выпуск 1851 года)

Снегирёв выделил два направления творчества в «парсунном наследии» [1].

Первое с преобладанием иконописных черт — темперные портреты князя Михаила Скопина-Шуйского, царей Ивана Грозного, Фёдора Ивановича, Михаила Федоровича и Алексея Михайловича.

Вторые, более приближающееся к европейскому портрету — парсуны с изображением царя Ивана Алексеевича, патриарха Никона, князя Ивана Репнина, стольника Григория Годунова, воеводы Афанасия Ордина-Нащокина.

Также историк отмечал, что «парсуны подходили для церемониальных обрядов» [1] и признал их важность в развитии портретной русской живописи, соединяя традиции византийского искусства с западноевропейскими влияниями.

Техника и назначение

Чем же тогда парсуна отличается от иконы? Перед ответом на этот вопрос сначала кратко разберём, что из себя всё же представляет сама икона.

Назначение икон — помощь молящемуся в обращении к Богу и святым. На иконах не подчёркивается материальность, нет никакого движения, лишь умиротворённая статика, спокойствие, молельный образ. Изображение вездесущего, божественного света, олицетворение бесконечности и почти отсутствие объёма. Это проявляется в ассистах (золотые лучи на одежде и волосах, заменяющие тени), пробелах (как ассисты, но белым или имеющимся, но высветленным цветом). Изображают людей, святых, но подчёркивают не саму внешность, а что-то более глубокое, внутреннее. Не лица, а лики. Сила не физическая, а духовная.

Семён Спиридонов Холмогорец, Иван Андреев и Симон Ушаков — «Спас на престоле» (XVI век)

А что же касается самих парсун. Про них обсудим подробнее.

Когда они только начали создаваться, особой разницы видно не было, но, если разбирать и приглядеться, различия найдутся яркие. Для более тщательного разбора первой пары пунктов различий, возьмем икону «Иисус Христос Великий архиерей» и парсуну «Федор III Алексеевич».

Икона. Георгий Зиновьев — «Иисус Христос Великий архиерей» (1681 год) Парсуна. Неизвестный художник (идут споры над авторством) — «Федор III Алексеевич» (приблизительно 1680 год)

Самое главное различие — это, конечно же, сюжет, назначение. В то время, как на иконах изображены библейские сюжеты и святые, на парсунах это были государи, бояре, знать. И, как упоминалось ранее, женщин писали редко и лишь при условии, что это царственная невеста или жена. Из всего проведённого мной исследования я нашла лишь пять таких парсун. Пример двух из них в моём визуальном исследовании:

Неизвестный художник — «Марфа Матвеевна Апраксина» (не позднее 1682 года) Неизвестный художник — «Евдокия Фёдоровна Лопухина, жена Петра 1» (между 1727 и 1731 годами)

Также, иконы создавались для того, чтобы помогать людям в молитве, обращении к Богу и святым. В то время как парсуны больше обращены к реальной жизни, писались в большинстве случаев при жизни изображаемых (были, но редко, и надгробными) и служили лишь демонстрацией статуса.

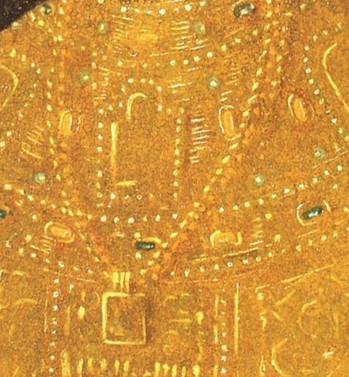

Следующим пунктом их различий стала техника написания самих персонажей. Сами по себе изображения на иконах плоские, ведь тени отсутствуют в царстве света. Лишь иногда добавляя ассисты для малейшего объема, в том числе и для ликов.

На парсунах же, хоть знать и была облачена дорогим убранством нарядов (в то время как у икон были более простые одежды), они также писались плоско, в отличии от лиц. У самих персонажей старались добиться более объёмных черт за счёт дополнительных теней, бликов и желания художников придать более чёткую узнаваемость, насколько тогда это было возможно.

Фрагмент лица и фрагмент одежды парсуны Неизвестный художник (идут споры над авторством) — «Федор III Алексеевич» (приблизительно 1680 год)

Рассмотрим остальные пункты на примерах других парсун.

Как в сравнении с иконами, которые в большинстве случаев не отличались разнообразностью и детальностью фонов, знать на парсунах могла быть изображена с пышным интерьером или с родовым гербом.

Неизвестный художник — «Царевна Софья Алексеевна» (вторая половина 1680-х годов)

Как раннее в исследовании упоминалось, парсуны создавали живописцы Оружейной палаты Московского Кремля. По данным из общедоступных источников среди них были: Симон Ушаков, Фёдор Зубов, Богдан Салтанов, Карп Золотарёв, Иван Рефусицкий, Иван Безмин, Михаил Чоглоков и другие.

К чему это: над написанием одной парсуны могли работать сразу несколько художников. Каждый из них выполнял ту часть, где он достиг мастерства.

Неизвестный художник — «Царь Алексей Михайлович выполненный» (1670–1680 года)

Выделяют два направления написания парсуны:

«Первое, это картина темперой на доске с преобладанием иконописных черт. Например, портреты Ивана Грозного, царей Фёдора Ивановича или Алексея Михайловича. Второе — масляная живопись на холсте в европейских традициях. Это портреты Григория Годунова, промышленника Никиты Демидова или боярина Ордина-Нащекина.» [3]

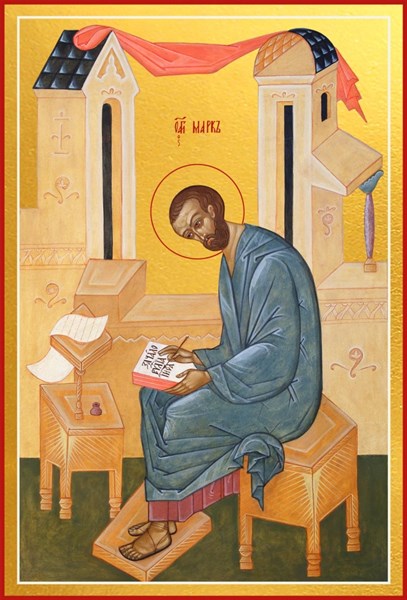

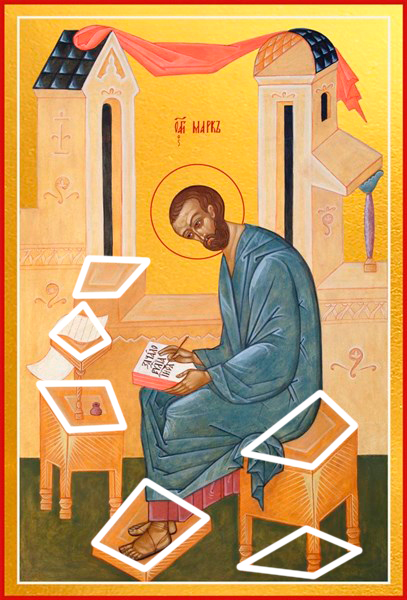

Также в парсуне появилась прямая линейная перспектива, вместо обратной, характерной для икон. Как этот факт выражен в работах приведено в примерах иконы «Евангелист Марк» и парсуны «Стольник Василий Федорович Люткин».

Икона. Владимир Лукич Боровиковский — «Евангелист Марк» (1804–1809 года) Парсуна. Неизвестный художник — «Стольник Василий Федорович Люткин» (1698 год)

Отмеченные линии обратной и прямой перспектив. Икона. Владимир Лукич Боровиковский — «Евангелист Марк» (1804–1809 года) Парсуна. Неизвестный художник — «Стольник Василий Федорович Люткин» (1698 год)

Развитие

Конечно же, парсуны не всегда зависели от икон. По истечению времени они становились более уникальными, развивались в своей собственной стилистике и всё дальше старались отходить от первоисточников.

Неизвестный художник — «Патриарх Никон» (последняя четверть XVII века)

Чему даже некоторая доля общественности не была рада. Да, хоть ранее и упоминалось, что люди сами тянулись к европейским стандартам, в середине XVII века разгорелся спор «как именно должно выглядеть изображение».

Некоторые утверждали, что парсуны должны быть похожи на то, на чем основывались. Соответственно на иконы. Часть людей утверждали, что парсуны должны быть темными ради подражания древним образцам, но не учитывали факт, что старые иконы становились тёмными не из-за их техники написания. Во всём была виновата потемневшая со временем олифа.

Неизвестный художник — «Гавриил Фетиев» (конец XVII века)

Активно развиваться парсуны начали как раз с этого момента, середины XVII века, после разрешения всех конфликтов.

Как упоминалось раннее, в Россию приезжало много иностранных мастеров. И это время не исключение. Из всех европейских художников, помогавших Оружейной палате и писавшими от себя, можно выделить многих выдающихся личностей. В данном исследовании для примера я кратко расскажу лишь про одного из них.

Иоганн Ханс Детерс (Детерсон). По указу царя в 1643 году его приняли в Оружейную палату и стал первым преподавателем живописи в Москве. Предполагается, что именно Детерсону принадлежит «Портрет патриарха Никона», но это не точно.

Неизвестный художник (возможно Иоганн Ханс Детерс) — «Патриарх Никон» (предположительно 1655 год)

Полный переход

И вот, конец эпохи парсун. Не стоит забывать, что они существовали лишь для того, чтобы русская культура смогла перейти из иконописи в полноценную портретную живопись. Благодаря парсунам, это удалось сделать плавно.

Неизвестный художник — «князь Григорий Осипович Засекин» (конец XVII века)

Портреты и картины, написанные уже примерно после начала XVIII века принято не считать парсунами, ведь картины окончательно уже отделились от своих источников техникой и назначением и переняли многие европейские техники.

Даже если сравнить парсуны, которые создавались одними из самых первых и самые последние, прекрасно видно их разницу и прогресс, как «икона» медленно становится «портретом».

Неизвестный художник — «Митрополит Иона» (XVII век) Неизвестный художник — «Аникита Иванович Репин» (Не ранее 1693 — не позднее конца 1694)

Неизвестный художник — «Григорий Дмитриевич Строганов» (1715 год)

Проблески, схожие на парсуны, можно также заметить и во второй половине XVIII века в работах крепостных и провинциальных художников, грубо говоря самоучек. Но это снова длилось лишь на время обучения мастеров новой технике и совсем другая история.

Заключение

Таким образом, через моё визуальное исследование мы проследили за зарождением, развитием и исчезновением такого жанра как парсуны.

Смогли выяснить, что эта техника существовала как некий мост между иконами и портретами в русской культуре. Проследили за тем, как этот жанр зародился и развился от повторения знакомых приёмов до сотворения целого отдельного ответвления.

Неизвестный художник — «Сергей Леонтьевич Бухвостов» (конец XVII — начало XVIII)

Эпоха парсун открыла русским художникам, что помимо иконописных изображений в искусстве есть светские портреты. Акценты на модели и её статусе в обществе, а не только святые. Соответственно работа с натуры. Больше внимания на общее убранство, богатство одежд и фонов, более детальные изображения лиц, а не только духовная ценность персонажа.

Из-за чего вывод таков, что об этом жанре, этом отрывке времени в истории русской культуры, должно знать больше людей. Не так много проектов посвящены исследованиям парсун. Очень мало людей знают о их существовании.

Но, этот промежуток — толчок к прогрессу в русском искусстве того времени. Он важен истории и, как по мне, о нём должны помнить.

Где и как в России XVII века экспонировались парсуны? — Яндекс Кью [Электронный ресурс] URL: https://yandex.ru/q/art/7674027009/?answer_id=1cbd4e0b-2f55-4f6a-835f-0103c1a8fabf#1cbd4e0b-2f55-4f6a-835f-0103c1a8fabf (дата обращения: 21.11.2025)

Снегирев И. М. «Древности Российского государства» Отд-ние 1-6. — Москва: тип. Александра Семена, 1849-1853. — 6 т.; 31. [Электронный ресурс] URL: https://archive.org/details/drevnostirossijskagogosudarstvaizdannyj1/page/n571/mode/2up (дата обращения: 21.11.2025)

Статья: Древнерусская живопись: парсуна и её особенности [Электронный ресурс] URL: https://www.monetnik.ru/obuchenie/istoriya-rossii/parsuna/ (дата обращения: 21.11.2025)

Деятельность иноземных художников в Москве в середине ХVII века [Электронный ресурс] URL: https://archi.ru/elpub/91701/deyatelnost-inozemnykh-khudozhnikov-v-moskve-v-seredine-hvii-veka (дата обращения: 21.11.2025)

Этапы развития русской живописи. Перемены в русской живописи с конца 16 века [Электронный ресурс] URL: https://levelvan.ru/pcontent/russkaya-zhivopis-1/peremeny (дата обращения: 21.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Парсуна (дата обращения: 21.11.2025)

https://dzen.ru/a/YYFP9nGeARnHbpns (дата обращения: 21.11.2025)

https://levelvan.ru/pcontent/russkaya-zhivopis-1/peremeny (дата обращения: 21.11.2025)

https://blog.mediashm.ru/?p=3362 (дата обращения: 21.11.2025)

https://archive.org/details/drevnostirossijskagogosudarstvaizdannyj1/page/n571/mode/2up (дата обращения: 21.11.2025)

https://blog.mediashm.ru/?p=3362 (дата обращения: 21.11.2025)

https://artchive.ru/news/2682~Uchenye_vyjavili_edinstvennyj_prizhiznennyj_portret_Ivana_Groznogo (дата обращения: 21.11.2025)

https://www.monetnik.ru/obuchenie/istoriya-rossii/parsuna/ (дата обращения: 21.11.2025)

https://tr.pinterest.com/pin/16888567355048253/ (дата обращения: 21.11.2025)

https://tr.pinterest.com/pin/16888567355048253/ (дата обращения: 21.11.2025)