Мертвецы в искусстве: от Античности до барокко

Концепция исследования

Мертвецы в искусстве — это мощный маркер, по трансформации которого можно проследить глубинную эволюцию культурных и религиозных парадигм европейского общества. В своем исследовании я намерена проанализировать, как художественная репрезентация тела умершего последовательно эволюционировала от наделенного строгим мифологическим или сакральным смыслом символа в сторону натурфилософского объекта изучения и, в конечном итоге, к инструменту интенсивного эмоционального и драматического воздействия на зрителя.

Взгляд на мертвое тело в искусстве — это всегда испытание. Он будит в нас первобытный страх, табуированное любопытство, сострадание. Художник, помещая нас лицом к лицу со смертью, заставляет пережить катарсис — очищение через страх и жалость. Это молчаливое присутствие заставляет замедлить шаг, остановить бег мыслей и задать себе те самые «проклятые вопросы», которые мы так старательно вытесняем в повседневности.

Когда художник изображает умершего, он задает нам не вопрос «что такое смерть?», — на него нет ответа, — а вопрос «что такое жизнь перед лицом смерти?».

Когда мы смотрим на изображение мертвеца в искусстве, мы редко видим просто тело, лишенное жизни. Мы видим послание. Этот безмолвный, часто шокирующий образ — самый честный и пронзительный диалог, который культура ведет сама с собой о главном: о смысле бытия, о памяти, о страхе и надежде.

То, как эпоха изображает мертвеца, говорит о ней больше, чем любые официальные хроники. Ведь официальная история фиксирует события, а искусство — душу, обнажая сокровенные страхи, этические идеалы и экзистенциальные тревоги, которые не попадают в документы.

В античном искусстве я рассмотрю, как смерть служила мифологическим символом и элементом повествования, где тело сохраняло идеализированные черты, подчеркивая переход в иное состояние бытия. Далее в средневековом периоде внимание будет сосредоточено на трансформации образа в религиозно — дидактический инструмент, где мертвое тело становится наглядным напоминанием о бренности физической оболочки, часто изображаясь с элементами тления, но в условной, символической манере.

Особый акцент будет сделан на эпохе Возрождения, когда развитие анатомических знаний и гуманистических идеалов привело к сочетанию научного интереса к телесности с сохранением эстетической гармонии, где смерть предстает как объект философского осмысления. Завершится анализ эпохой Барокко, где доминирующей становится драматизация образа через предельный натурализм, театрализацию и эмоциональную напряженность, превращающая мертвое тело в инструмент шока и сопереживания.

Исследование будет построено на методе сравнительного анализа ключевых произведений живописи и скульптуры, отобранных по принципу репрезентативности для каждой из исследуемых эпох. Анализ будет структурирован по хронологическому принципу, что позволит наглядно продемонстрировать эволюцию художественного подхода к изображению мертвеца.

Рубрикатор исследования

Античность (VIII в. до н. э. — V в. н. э.)

Средневековье (ок. V–XIV вв.)

Возрождение (XIV по XVI вв.)

Барокко (XVII — середина XVIII вв.)

Вывод

Античность (VIII в. до н. э. — V в. н. э.)

Искусство Античности, воспевавшее идеал гармоничного тела и земной красоты, может показаться маловероятным местом для образов смерти. Мраморные изваяния богов и атлетов, застывшие в идеальной красоте, фрески, изображающие празднества и сражения, — всё это гимн земному существованию.

Однако именно в культурах Древней Греции и Рима сформировался глубокий и многогранный подход к изображению умерших, отражающий сложную систему взаимоотношений между миром живых и царством мёртвых.

В отличие от позднейших эпох, в античной культуре смерть редко изображалась как нечто ужасное или отталкивающее. К ней относились как к естественной части бытия, часто — как к моменту высшего героизма или вечного упокоения.

Незвестный греческий мастер, «Ахиллес убивает Пентесилею», ок. 470—460 гг. до н. э.

Греки стремились к гармонии во всем, и смерть не была исключением. Тело умершего, даже в агонии, изображалось прекрасным и совершенным. Мускулатура, поза, черты лица — все подчинялось идеалу физического совершенства. Смерть героя на поле боя или жертва во имя идеала считалась прекрасной и достойной увековечивания.

Агесандр Родосский, Полидор, Афинодор, «Лаокоон и его сыновья», ок. 200 г. до н. э.

Изображения смерти в Античности редко были самодостаточными — они всегда выполняли конкретную социальную или ритуальную функцию. Надгробные стелы и рельефы на саркофагах призваны были сохранить для потомков образ умершего в его земном расцвете, подчеркнуть его добродетели и социальный статус.

Неизвестный автор, «Смерть Пентесилеи» (рельеф саркофага супружеской пары со сценами амазономахии), ок. 180 г. н. э.

Монументальные рельефы прославляли победу цивилизации над хаосом, изображая поверженные тела гигантов или варваров как знак торжества порядка.

Неизвестные мастера Пергамской школы скульпторов, «Смерть Агрия» (деталь из Пергамского алтаря), 180–160 гг. до н. э.

Смерть здесь воспринималась не как абсолютный конец, а как переход, трансформация в иную форму бытия. Это переход, который необходимо было совершить правильно, чтобы обеспечить покойному вечный покой, а живым — защиту от его беспокойной тени.

Средневековье (ок. V–XIV вв.)

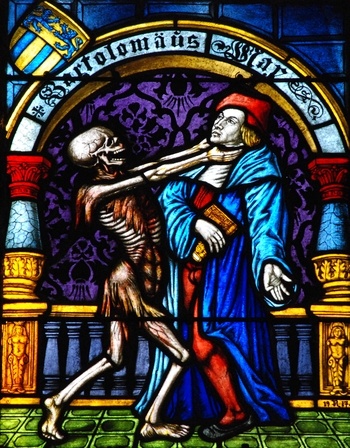

Михаэль Вольгемут, «Пляска Смерти», 1493 г. (гравюра на дереве)

В средневековой живописи «Пляска Смерти» была не просто аллегорией, а шокирующе наглядным напоминанием о бренности жизни, где смерть персонифицировалась в виде разлагающегося трупа или ожившего скелета — именно этот образ, а не абстрактная фигура с косой, вел свой хоровод представителей всех сословий, зримо являя тленность плоти и ничтожность земных различий перед лицом неумолимого конца.

Этот мотив, рожденный на стыке ужасов Черной смерти и средневековой эсхатологии, служил суровой проповедью, призванной пробудить в человеке мысли о спасении души.

Гравюра, 1485 г.

Бернт Нотке, «Таллинская Пляска Смерти», XV век, (фрагмент)

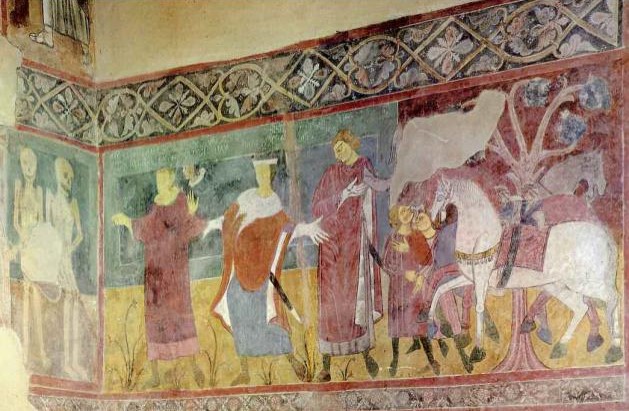

Неизвестный автор, «Встреча трёх живых с тремя мёртвыми», 1350–1360 гг.; Неизвестный автор, «Встреча живых с мёртвыми», 1260 г.

Легенда о трёх живых и трёх мёртвых, получившая распространение в средневековом искусстве, отразила важный мировоззренческий перелом.

В основе сюжета — встреча трёх беспечных юношей с их собственным будущим: тремя разлагающимися трупами. В другом варианте отшельник показывает им три открытых гроба, наглядно демонстрируя превращение живого тела в мертвую плоть.

Иконография легенды символизировала переход от исключительно загробных ценностей к осознанию значимости земного пути. Формировалась идея, что добродетельная жизнь и значимые деяния важны не только для спасения души, но и как основа прижизненной славы и достойной памяти у потомков, что дополняло традиционную надежду на посмертное воздаяние.

Неизвестный автор, «Трое мёртвых и трое живых», 1310–1320 гг.

Ключевая идея изображения — намеренная и шокирующая демонстрация телесного распада после смерти. Эта откровенная демонстрация разложения призвана не просто напугать, но и заставить человека напрямую столкнуться с материальной реальностью собственной смертности, буквально показывая: «Вот что станет с твоей плотью».

Неизвестный автор, «Трое мёртвых и трое живых», 1310–1320 гг.

Сакральный статус числа три, уходящий корнями вглубь веков, предопределил его использование в этом сюжете. На формирование этого образа прежде всего повлиял догмат о Святой Троице, фундаментальный для средневековой христианской культуры.

Кроме того, свою роль сыграла и античная идея о том, что тройка воплощает принцип совершенной целостности, где единство начала, середины и конца создаёт законченный и устойчивый образ.

Неизвестный фламандский мастер, «Мария Бургундская на охоте преследуемая смертью», 1477–1482 гг.

Герцогиня Мария Бургундская на охоте преследовала добычу, но в результате падения с лошади во время соколиной охоты в 1482 году получила смертельные травмы, от которых скончалась. Этот трагический инцидент стал сюжетом для знаменитой миниатюры неизвестного фламандского мастера, которая изображает, как её преследует Смерть.

Возрождение (XIV по XVI вв.)

В средневековой живописи человеческое тело служило прежде всего носителем сакрального смысла, его изображали условно и схематично, подчиняя канонам духовного повествования. Однако с наступлением Эпохи Возрождения в центре искусства оказался сам человек — и его тело потребовало нового, реалистичного воплощения: объёмного, анатомически точного и наполненного динамикой жизни.

Античные скульптуры, хоть и стали образцом гармоничных пропорций, не могли раскрыть тайны внутреннего устройства. Единственным путём к этому знанию для художника стало прямое наблюдение — метод, немыслимый для предыдущей эпохи: вскрытие человеческого тела. Оно превратилось из табуированного действия в инструмент познания, позволявший заглянуть внутрь божественного творения — самого человека.

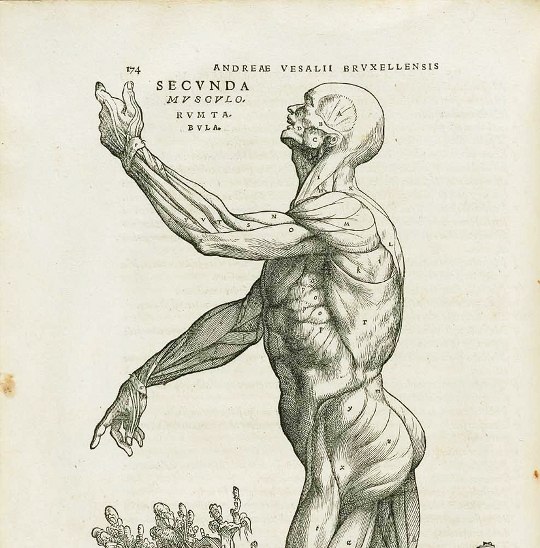

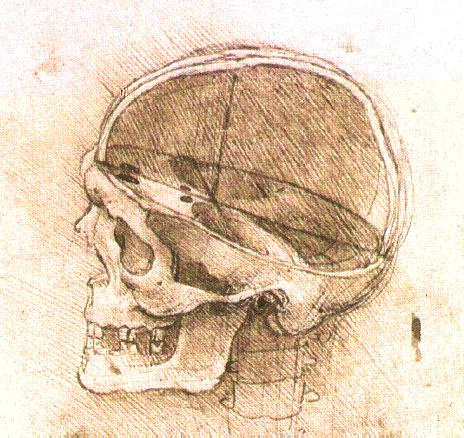

Леонардо да Винчи, «Строение человеческого черепа» (рисунок), 1500–1515 гг.; Андреас Везалий, «О строении человеческого тела, в семи книгах» (иллюстрация), 1543 г.

Леонардо да Винчи, величайший художник-анатом, совершил революцию в изучении тела. Он первым стал изображать органы, например череп, в нескольких проекциях — анфас, в разрезе и профиль, — создав принципиально новый язык научной иллюстрации.

Хотя его собственные анатомические труды не были опубликованы при жизни, разработанные им методы были позднее воплощены в знаменитом трактате врача Андреаса Везалия «О строении человеческого тела, в семи книгах».

Паоло Уччелло, «Легенда о причастии. Два ангела и два беса спорят перед алтарем за тело раскаявшейся», 1465–1469 гг.

Андреа Мантенья, «Мёртвый Христос», 1475–1478 гг.

Картина сознательно лишена пафоса и внешней драмы. Её мощь — в радикальном перспективном построении и суровом анатомизме. Тело Христа, показанное в сложнейшем ракурсе, становится объектом пристального изучения. Однако физическая достоверность служит не для шока, а для выражения идеи о достоинстве и красоте даже в смерти.

Этот образ отражает ренессансное представление о достоинстве человека и ценности земного бытия, превращая смерть в объект глубокого философского созерцания, а не религиозного устрашения.

Сандро Боттичелли, «Наказание Гвидо дельи Анастаджи и его возлюбленной» (серия из четырёх панно «История Настаджо дельи Онести»), 1483 г.

На картине запечатлена жестокая сцена в лесу: рыцарь в розово-красном плаще, настигнув обнажённую женщину, вонзает ей в спину кинжал. В следующее мгновение он погружает пальцы в окровавленную рану, чтобы вырвать её сердце и бросить его собакам. Главный герой Настаджо в ужасе наблюдает за этим зверством.

Сандро Боттичелли, «История Лукреции», 1500–1501 гг.

Боттичелли разворачивает на полотне трагический античный сюжет о добродетельной Лукреции, которая покончила с собой после осквернения её чести царским сыном Секстом Тарквинием. Однако главный акцент художник делает не на самом насилии, а на его политических последствиях. Смерть Лукреции предстает здесь не просто личной трагедией, но мощным публичным актом и сознательно использованным политическим инструментом.

Именно вид бездыханной матроны, выставленный на всеобщее обозрение, вызывает ту самую ярость у солдат и граждан, которая и приводит к свержению монархии и установлению Римской республики.

Пьеро ди Козимо, «Смерть Прокриды», 1500–1510 гг.

Согласно древнегреческому мифу, юный Икар в полёте над морем поднялся слишком близко к солнцу. Лучи растопили воск его крыльев, и смельчак рухнул в воду.

Питер Брейгель Старший, «Падение Икара», 1590–1600 гг.

Чтобы обнаружить героя, зрителю предстоит внимательно вглядеться в композицию. Лишь у самого края картины, рядом с уходящим кораблем, можно разглядеть едва заметную деталь — беспомощно торчащие из воды ноги утонувшего мальчика и несколько разметавшихся перьев. Его гибель растворяется в спокойном пейзаже, напоминая о том, как недолговечна человеческая жизнь перед лицом безразличной природы.

Вместо средневекового сосредоточения на греховности плоти и загробном воздаянии, гуманисты Возрождения провозгласили ценность земной жизни и человеческого тела как венца творения. Поэтому смерть стала восприниматься не как избавление от бренной плоти, а как великая и трагическая потеря.

Барокко (XVII — середина XVIII вв.)

В эту эпоху мертвое тело показывают, прежде всего, как тело, застигнутое в момент насильственной смерти или сразу после него. Акцент смещается с посмертного состояния на сам акт умирания, агонию и ее непосредственные, шокирующие последствия. Художники барокко стремятся не просто изобразить смерть, а зафиксировать кульминационный момент страдания и драмы.

Микеланджело Меризи да Караваджо, «Положение во гроб», 1602–1604 годы

Никола Пуссен, «Смерть Германика», 1627 г.

Картины в жанре «ванитас» — это аллегорические натюрморты, главная задача которых — напомнить зрителю о бренности земной жизни, тщетности удовольствий и неизбежности смерти.

Питер Клас, «Натюрморт с черепом и пером для письма», 1628 год

Жанр ванитас связан с образом мертвеца не через прямое изображение трупа, а через его материальную метафору — гиперреалистичный череп. Художники эпохи Барокко, тщательно изображая трещины кости и следы тления, превращают условный символ смерти в осязаемый объект, вызывающий физиологическое отвращение и экзистенциальный страх.

Рембрандт Харменс ван Рейн, «Урок анатомии доктора Николаса Тульпа», 1632 год

Жак Калло, «Повешение» (из серии «Большие бедствия войны»), 1633 год

«Вися на этом дереве словно жалкие плоды, Показывают наглядно, что преступление (ужасное и чёрное семя) Само по себе является инструментом позора и возмездия И что это и есть судьба порочных людей — Рано или поздно навлечь на себя правосудие Небес.»

— Аббат Мишель де Маролль / Легенда в форме четверостишья к гравюре

Вывод

Бернт Нотке, «Таллинская Пляска Смерти», 15 век

Эстетизированный пафос (Античность) -> Сакральный символ (Средневековье) -> Рациональное исследование (Возрождение) -> Шокирующий реализм (Барокко)

На протяжении всей истории искусства мертвец выступает не как безмолвный объект или конечная точка, а как активный, вечный собеседник живых. Этот диалог, инициируемый через визуальные образы, становится центральным механизмом осмысления бытия.

Образ мертвеца, оставался одним из самых мощных и устойчивых констант, неизменно приковывав к себе внимание художников.

Главный парадокс этого общения в его безмолвии. Мертвец не говорит словами — он говорит своей позой, своими ранами, своим спокойствием или тленом.

Мертвец становится особым зеркалом, в котором живой узнает самого себя. Это диалог-откровение, где встреча с бездной небытия оборачивается новым пониманием жизни. Искусство создает пространство для этой встречи, где невозможное в реальности становится возможным.

В этом и заключается вечная сила и актуальность этой темы. Мертвец в искусстве — это наш главный собеседник в разговоре о самом важном. Он заставляет нас не просто констатировать факт смерти, а вести с ним внутренний диалог, в котором мы заново открываем для себя ценность жизни. Это безмолвный, но самый красноречивый свидетель того, ради чего, в конечном счете, стоит жить.

Встреча живых и мертвых // Verona Visita. URL: https://veronavisita.it/?p=27403 (дата обращения: 17.11.25).

Новеллы о Настаджо дельи Онести и другие жестокие картины Сандро Боттичелли, раскрывающие малоизвестную сторону его творчества // homsk. URL: https://homsk.com/begemot/novelly-o-nastadzho-deli-onesti-i-drugie-zhestokie-kartiny-sandro-bottichelli-raskryvayushie-maloizvestnuyu-storonu-ego-tvorchestva (дата обращения: 17.11.25)

https://artchive.ru/ (18.11.25)

https://ru.ruwiki.ru/ (18.11.25)

https://likbez-a-m.livejournal.com/ (18.11.25)

https://runivers.ru/ (18.11.25)

https://artforintrovert.ru/ (18.11.25)