Интертитры как визуальный элемент в эпоху немого кино

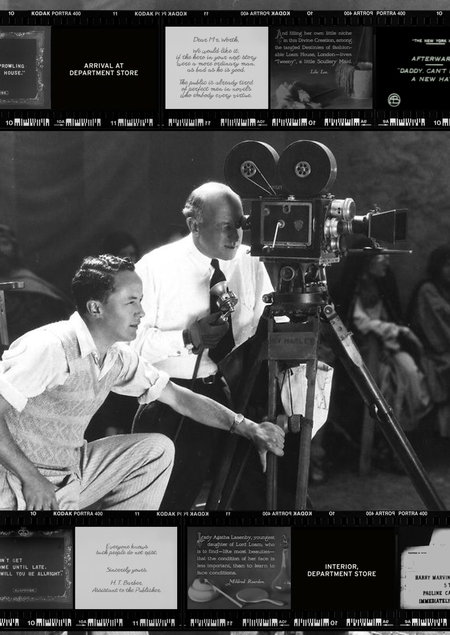

Концепция

Технологические ограничения раннего немого кинематографа, исключавшие возможность синхронной звукозаписи, стимулировали поиск визуальных средств передачи нарратива. Одним из ключевых решений, наряду со вступительными титрами, стало активное использование интертитров — текстовых вставок, поясняющих действие или воспроизводящих диалоги. В период немого голливудского кино интертитры имели свою особенную — визуальную функцию. Они не являлись техническим продуктом, отчасти заменой другим визуальным символам. Наоборот, интертитры существовали как автономный и полноправный визуальный компонент, органично интегрированный в художественную систему фильма. К концу эпохи немого кино интертитры стали не просто информационными вставками, а полноценными диалогами между зрителем и киноповествованием, выполняющими сложную работу по ориентации в пространстве сюжета фильма.

Одной из ключевых функций интертитра стало управление ритмом сюжета. Длительность и частота появления текста на экране напрямую влияли на восприятие темпа действия. Так, в комедиях быстрая смена коротких надписей создавала ощущение стремительности, подобное визуальному стуку. Напротив, в драмах продолжительные, лиричные тексты вводили паузу для размышления, способствуя более глубокому эмоциональному погружению зрителя.

Одновременно с этим интертитр зарекомендовал себя как мощный графический элемент всего визуала фильма.

Развитие кинематографа, начавшееся с изобретения братьев Люмьер, закономерно породило необходимость в текстовых вставках для понимания целостности сюжета заложенного в фильм. Интертитры прошли значительную эволюцию: от примитивных картинок с описанием самых основных и главных событий фильма до сложных графических элементов с разными визуальными вставками для передачи полноценной реплики героя.

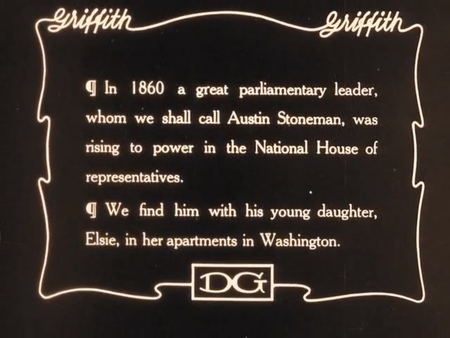

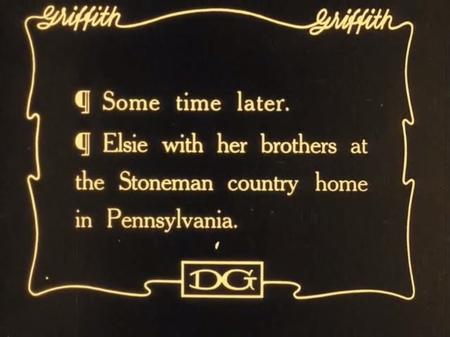

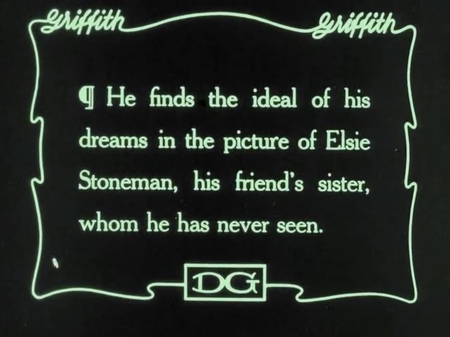

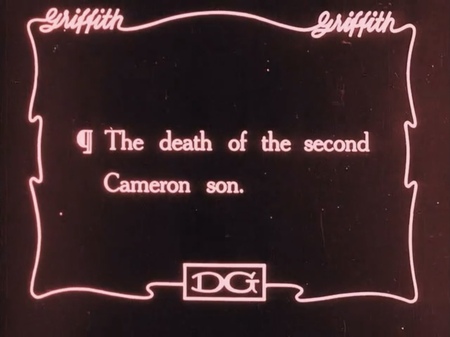

Интертитры в немом кино часто превращались в самостоятельный визуальный компонент за счет анимации, игры со шрифтами и взаимодействия текста с изображением. Например, буквы могли «падать» или слова физически влиять на события в кадре. Такие примеры значительно расширяли выразительность киноязыка. Сам же визуальный язык интертитров формировался под влиянием смежных медиа — газет, театральных афиш и верстке книг того времени. Например, характерное сочетание темного фона со светлым текстом в декоративной рамке сознательно использовалось для зрительного отделения титра от основного действия. Эта стилистика стала универсальным способом оформления кинематографического текста, позволявшим сохранить его самостоятельность, но при этом органично вписать в художественное пространство фильма.

Для анализа интертитров как визуального элемента голливудского кино я буду использовать хронологическую последовательность, но с углублением в конкретные примеры фильмов. Такой подход поможет глубже понять значение текста в период немого кинематографа. Изучение эволюции смысла интертитров представляет особый интерес для понимания базовых принципов кинематографического языка и развития дизайна технологий, раскрывая механизмы взаимодействия вербального и визуального в экранном искусстве.

Структура исследования состоит из двух взаимосвязанных разделов, что позволяет последовательно раскрыть значение и развитие визуальных приемов использования интертитров. Первый раздел посвящен анализу основных принципов построения текстовых вставок и их функций в повествовании. Второй раздел сосредоточен на альтернативных и новаторских подходах, показывающих, как менялся визуальный язык интертитров как художественного средства.

I. Смысловой язык интертитров

В отличие от более позднего немого кино, в первых фильмах 1900-х интертитры не служат для передачи диалогов или чувств персонажей. Их главная задача — быть заголовком для новой сцены. Они работают как табличка, которая помогает зрителю ориентироваться в сюжете и понимать, где именно происходит действие. Интертитры разделяют сцены в кадре, и лишь называют места, где происходят действия персонажей.

«Клептоманка» (The Kleptomaniac, реж. Э. Портер, 1905)

«Нью-йоркская шляпа» (The New York Hat, реж. Д. У. Гриффит, 1912)

К 1912 году в голливудском кинематографе происходит преобразование функции интертитров. Теперь режиссеры начинают осознавать их потенциал как полноценного нарративного инструмента. Ключевым нововведением становится интеграция в них реплик персонажей, что коренным образом меняет их роль.

«Нью-йоркская шляпа» (The New York Hat, реж. Д. У. Гриффит, 1912)

«Саспенс» (Suspense, реж. Л. Уэбер, 1913)

Однако, теперь интертитры не просто информируют зрителя, где происходит действие, но и раскрывают, что именно происходит в сцене, поясняя контекст и мотивы поступков героев.

«Саспенс» (Suspense, реж. Л. Уэбер, 1913)

«Безрассудный» (Hell Bent, реж. Дж. Форд, 1918)

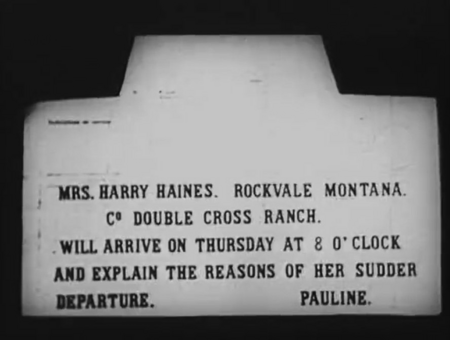

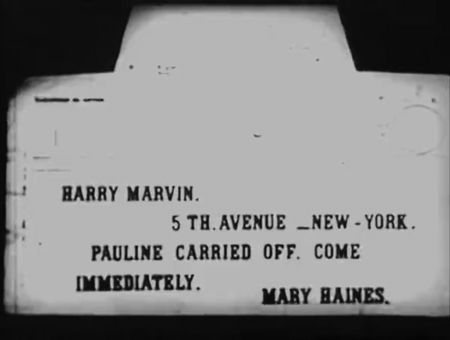

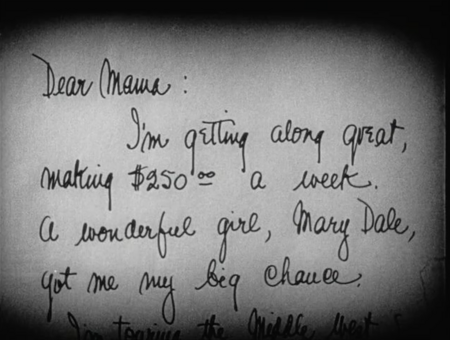

Немного позже начинается экспериментирование с визуальной формой. К привычным интертитрам на черном фоне добавляется использование писем и документов, которые частично передают речь героя.

«Злоключения Полины» (The Perils of Pauline, реж. Л. Ганье, Д. Маккензи, 1914)

«Злоключения Полины» (The Perils of Pauline, реж. Л. Ганье, Д. Маккензи, 1914) / «Прерванный роман Тилли» (Tillie’s Punctured Romance, реж. М. Сеннетт, 1914)

Такие интертитры кардинально меняли природу текста на экране. Если обычный интертитр был условным «голосом за кадром», то письмо или документ становились материальным объектом внутри самой истории. Оно принадлежало миру персонажа, что коренным образом меняло его восприятие. Для усиления этого эффекта использовался особый шрифт, тщательно имитирующий рукописный почерк. Эта деталь работала на создание иллюзии подлинности и добавляла характера герою, чьи мысли и чувства теперь зритель видел в более личной, интимной форме.

«Рождение нации» (The Birth of a Nation, реж. Д. У. Гриффит, 1915)

«Рождение нации» (The Birth of a Nation, реж. Д. У. Гриффит, 1915)

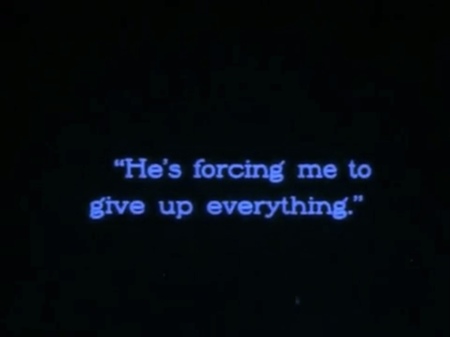

С появлением кинотехнологий ручной и тонированной раскраски кадров, режиссеры и художники начали экспериментировать не только с изображением, но и с цветом интертитров. Возникла практика согласования цвета титра с доминирующим колоритом предшествующего или последующего кадра. Например, если сцена, снятая в ночи, тонировалась в синий цвет, то и сопровождающий её интертитр также выполнялся в синем цвете.

«Рождение нации» (The Birth of a Nation, реж. Д. У. Гриффит, 1915)

«В самых ранних цветных фильмах синий цвет обычно означал ночные сцены, жёлтый или оранжевый — дневные. Красный символизировал огонь или любовные настроения, а зелёный — таинственную атмосферу. Сочетание различных цветов и эффектов давало поистине поразительные результаты для того времени. К началу 1910-х годов, с появлением полнометражных фильмов, тонирование использовалось как ещё один параметр передачи настроения сцены.

«Обман» (The Cheat, реж. С. Б. ДеМилль, 1915)

«Рождение нации» (The Birth of a Nation, реж. Д. У. Гриффит, 1915)

Режиссёр Д. В. Гриффит проявлял большой интерес к разному цвету отдельных кадров и использовал тонирование, как особый эффект во многих своих фильмах. В его эпосе 1915 года «Рождение нации» использовалось несколько цветов, в том числе янтарный, синий, лавандовый и яркий красный оттенок, для таких сцен, как, например, сожжение Атланты». [1]

«Нетерпимость» (Intolerance, реж. Д. У. Гриффит, 1916)

К началу 1920-х годов интертитры в голливудском кинематографе переходят еще одну качественную трансформацию: в сложную визуально-нарративную систему. Эта эволюция наглядно демонстрируется в работе Д. У. Гриффита «Нетерпимость» 1916 года, которая служит каноническим примером осмысленного и полиморфного использования текста в немом кино. Режиссер не просто использует разные типы титров, а наделяет каждый из них уникальной функцией и смыслом.

«Нетерпимость» (Intolerance, реж. Д. У. Гриффит, 1916)

В фильме можно увидеть сразу несколько видов интертитров, а именно — пять. Сохраняется использование цвета кадра и цвета текста, появляются новые визуальные объекты для точной передачи повествования: книга — как источник рассказа истории, привычные диалоги на черном фоне с подчеркиванием для визуального удержания на главном, каменные плитки и рамки с гербом.

«Нетерпимость» (Intolerance, реж. Д. У. Гриффит, 1916)

Таким образом, в «Нетерпимости» интертитры перестают быть единообразным элементом. Они становятся активными, беря на себя функции хронотопа, эмоционального акцента и визуального ритма. Гриффит демонстрирует, что форма титра несет не меньше смысла, чем его текст, и что через дизайн интертитра можно выстраивать сложные символические и повествовательные структуры, превращая немое кино в синтетическое искусство визуального рассказа.

«Мужчина и женщина» (Male And Female, реж. С. Б. ДеМилль, 1919)

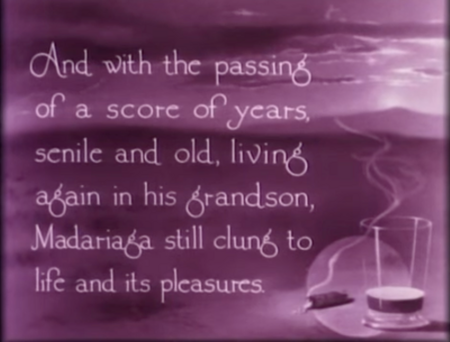

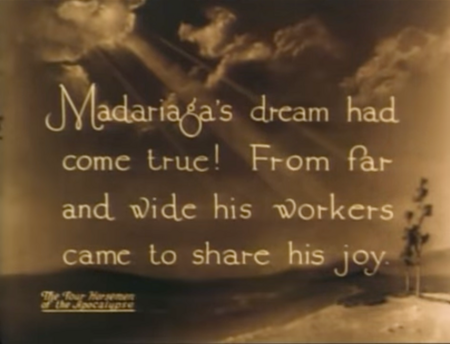

«Четыре всадника Апокалипсиса» (The Four Horsemen of the Apocalypse, реж. Р. Ингрэм, 1921)

Немного позже происходит еще одно нововведение в использовании интертитров. Режиссеры немого кино начали активно дополнять текстовые вставки рисунками и орнаментами. Это стало важным шагом в развитии языка кинематографа. Теперь интертитры превратились в настоящие графические композиции, где текст и изображения работали вместе в одном кадре.

Украшенные титры быстрее доносили смысл — зритель одновременно считывал и слова, и визуальный образ. Это усиливало эмоциональное воздействие сцены, создавая нужное настроение еще до прочтения текста. Помимо этого на фоне интертитров можно было встретить и изображения, которые визуализировали написанное или же были пейзажами предыдущего кадра. Сочетание текста с изображениями в интертитрах позволило режиссерам говорить со зрителем на более богатом и выразительном визуальном языке, делая повествование более емким и эффектным.

«Безопасность прениже всего» (Safety Last! , реж. Ф. Ньюмайер и С. Тейлор, 1923)

«Безопасность прениже всего» (Safety Last! , реж. Ф. Ньюмайер и С. Тейлор, 1923)

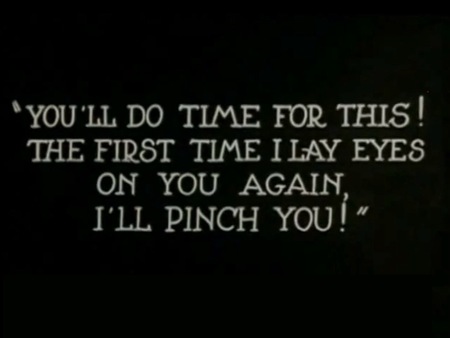

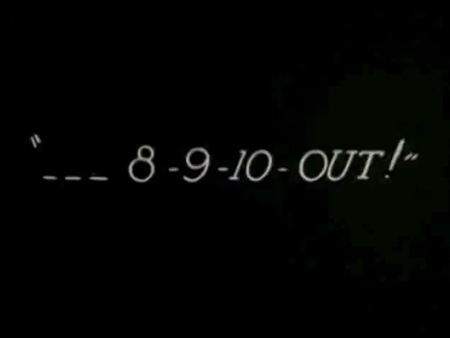

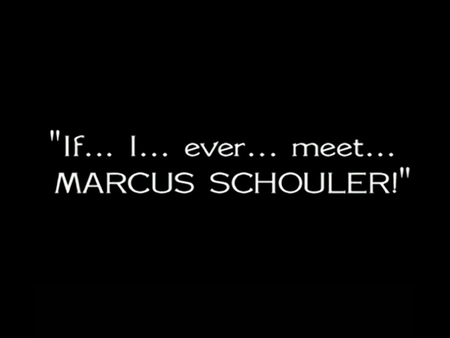

В системе визуальных кодов немого кинематографа типографика интертитров играла роль, аналогичную интонации в звуковой речи. Одним из наиболее эффективных и широко распространенных приемов было использование заглавного шрифта для передачи сильных эмоциональных состояний, в частности — крика или ярости. Этот прием представлял собой не просто техническое увеличение шрифта, а психологическое состояние персонажа в визуальной форме.

Эта графическая трансформация выполняла сразу несколько функций. Во-первых, она создавала визуальный эквивалент громкости — крупные буквы воспринимались как «громкие», заполняющие собой экранное пространство. Во-вторых, заглавный шрифт передавал интенсивность эмоционального переживания, его взрывной, неконтролируемый характер. В-третьих, такой прием служил эффективным средством акцентирования, мгновенно приковывая внимание зрителя к ключевой реплике.

«Алчность» (Greed, реж. Э. фон Штрогейм, 1924)

Интересно, что этот прием часто сочетался с другими визуальными средствами усиления — восклицательными знаками, особым расположением текста на экране, а иногда и с графическими элементами вроде троеточий. Таким образом, заглавный шрифт становился частью комплексной системы визуализации эмоций, где типографика, графика и композиция работали в унисон.

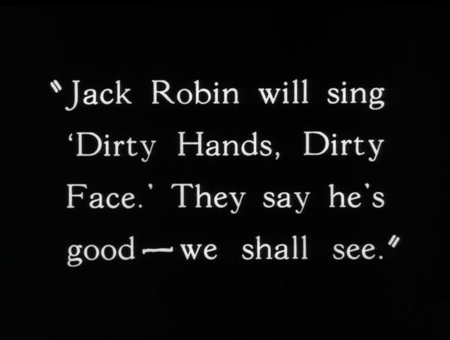

«Певец джаза» (The Jazz Singer, реж. А. Кросланд 1927)

И хотя к 1930-м годам начинает появляться первое звуковое кино, режиссеры америки не спешили с этим, продолжая использовать привычные интертитры даже в первом звуковом кино.

«Певец джаза» (The Jazz Singer, реж. А. Кросланд 1927)

«Немые фильмы отличались интернациональным характером, так как актёры выражались на языке жестов, понятных представителю любой культуры. Кроме того, оригинальные интертитры легко замещались переводными. Однако несмотря на то что успешные попытки озвучивания кинокартин неоднократно предпринимались с середины 90-х гг. XIX в. (достаточно упомянуть „Кинетофон“ Томаса Алва Эдисона и „Хронофон“ Леона Гомона), руководители американских киностудий, продукция которых пользовалась наибольшей популярностью во всём мире, не торопились выпускать в прокат „говорящие“ фильмы. […] Голливуд не хотел терять доходные рынки сбыта за рубежом, где зрители не понимали бы звучащий с экрана английский язык». [2]

II. Визуальный язык интертитров

В голливудском немом кино интертитры были не просто техническим приспособлением для передачи диалогов, а полноценным элементом режиссерского замысла. С помощью визуальных приемов работы с текстом режиссеры создавали сложные эмоциональные и смысловые эффекты, активно влияя на восприятие зрителя. Следующие примеры ясно демонстрируют, как оформление и подача текста становились мощным инструментом киноязыка.

«Нетерпимость» (Intolerance, реж. Д. У. Гриффит, 1916)

В фильме «Нетерпимость» Д. У. Гриффит использует прием «открытия книги» для введения в сюжетную линию. Этот визуальный ход выполняет сразу несколько функций. Он создает эффект погружения в историческую хронику, придавая повествованию эпический размах. Также можно отметить, что плавное перелистывание страниц метафорически передает течение времени и смену эпох. Зритель не просто читает текст, а становится свидетелем «ожившей истории», где каждая страница — новый виток сюжета.

«Глупые жены» (Foolish Wives, реж. Э. фон Штрогейм, 1922)

Более сложный прием использует Э. фон Штрогейм в «Глупых женах». В одной из сцен текст интертитра постепенно увеличивается от кадра к кадру, создавая нарастающее напряжение. Этот визуальный прием работает как аналог усиления голоса — от спокойного повествования до эмоционального пика. Увеличение шрифта вызывает у зрителя подсознательное ощущение нарастающей угрозы или важности сообщения, подготавливая к кульминационному моменту сцены.

«День зарплаты» (Pay Day, реж. Ч. Чаплин, 1922)

В фильме «День зарплаты» режиссер применяет новаторский подход — вместо стандартного текстового пояснения о выдаче заработной платы зритель видит графическое изображение доллара. Этот визуальный символ воспринимается однозначно без каких-либо словесных дополнений.

Интертитр-доллар демонстрирует высшую степень мастерства визуального повествования, когда режиссер доверяет не слову, а образу, и этот образ оказывается мощнее и эффективнее любого текста. Чаплин показывает, что киноязык может быть универсальным, когда он основан на интуитивно понятных визуальных символах.

«Золотая лихорадка» (The Gold Rush, реж. Ч. Чаплин, 1925)

«Золотая лихорадка» (The Gold Rush, реж. Ч. Чаплин, 1925)

«Золотой лихорадке» Ч. Чаплин применяет другой, но не менее эффектный способ подачи текста. Главы в его фильме появляются из темноты, постепенно проявляясь на экране. Этот прием создает ощущение театрального занавеса, открывающего новую главу истории. Медленное появление текста задает неторопливый, иногда ироничный ритм повествования, характерный для стиля Чаплина, и придает каждому заголовку особую значимость.

«Восход солнца» (Sunrise: A Song of Two Humans, реж. Ф. В. Мурнау, 1927)

В фильме «Восход солнца» Ф. В. Мурнау особого внимания заслуживает визуальное решение интертитров. Вступительная сцена погружает зрителя в курортную атмосферу летнего сезона. Однако главной художественной находкой становятся интертитры, которые не просто сопровождают действие, а органично интегрируются в кинематографическое пространство. Текст плавно проявляется в кадре, существует в едином ритме с визуальным рядом и так же естественно исчезает.

«Восход солнца» (Sunrise: A Song of Two Humans, реж. Ф. В. Мурнау, 1927)

В кульминовой сцене фильма «Восход солнца» визуальный язык интертитров становится прямым выражением душевного смятения героя. Когда мужчина охвачен фантазией о том, чтобы выбросить жену из лодки, текст на экране буквально отражает его темные мысли.

В этот момент интертитры теряют свою статичность — они начинают растворяться, словно тающий туман, и медленно сползают вниз по кадру. Это «уплывание» текста визуализирует угасание здравого смысла и погружение персонажа в пучину безумия. Каждая буква словно утягивается под воду вместе с воображаемой жертвой.

«Восход солнца» (Sunrise: A Song of Two Humans, реж. Ф. В. Мурнау, 1927)

Удвоенная фраза работает как звуковой удар — сначала шепот искушения, затем крик одержимости. Интертитр становится визуальным воплощением навязчивого состояния, где границы между рациональным побуждением и маниакальной фиксацией героя окончательно стираются.

Вывод

Интертитры в немом кино прошли большой путь развития. Сначала это были просто поясняющие надписи, которые постепенно превратились в один из самых важных художественных инструментов. Режиссеры фильмов научились использовать текст как способ передачи эмоций и настроения. Они меняли размер шрифта, расположение текста на экране, добавляли анимацию — все это помогало зрителю лучше понять чувства героев и атмосферу сцены. Особенно интересно, как интертитры научились показывать внутреннее состояние персонажей. Текст мог «таять» или «уплывать», увеличиваться до огромных размеров — все это создавало ощущение мыслей и переживаний героев. Также важно, что интертитры иногда заменяли слова на понятные всем символы. Один простой знак мог рассказать целую историю без лишних объяснений.

Эта трансформация демонстрирует, как немое кино прошло путь от простейшей текстовой коммуникации к созданию сложного языка визуально-текстовых отношений, где интертитр стал не просто информационным посредником, а полноценным выразительным средством, способным нести эмоциональную, символическую и стилевую нагрузку, предвосхищая будущие эксперименты в области визуального повествования.

До того, как кино заговорило: всё об эпохе немого кинематографа // Сайт pikabu.ru. 7 мая 2022. (URL: https://pikabu.ru/story/do_togo_kak_kino_zagovorilo_vsyo_ob_yepokhe_nemogo_kinematografa24_9078670?utm_source=linkshare&utm_medium=sharing) (дата обращения: 19.11.2025).

Матасов Роман Александрович История кино/видео перевода // Вестник Московского университета. Серия 22. Теория перевода. 2008. № 3. С. 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-kino-video-perevoda (дата обращения: 19.11.2025).

«Клептоманка» (The Kleptomaniac, реж. Э. Портер, 1905).

«Нью-йоркская шляпа» (The New York Hat, реж. Д. У. Гриффит, 1912).

«Саспенс» (Suspense, реж. Л. Уэбер, 1913).

«Безрассудный» (Hell Bent, реж. Дж. Форд, 1918).

«Злоключения Полины» (The Perils of Pauline, реж. Л. Ганье, Д. Маккензи, 1914).

«Прерванный роман Тилли» (Tillie’s Punctured Romance, реж. М. Сеннетт, 1914).

«Рождение нации» (The Birth of a Nation, реж. Д. У. Гриффит, 1915).

«Обман» (The Cheat, реж. С. Б. ДеМилль, 1915)

«Нетерпимость» (Intolerance, реж. Д. У. Гриффит, 1916).

«Мужчина и женщина» (Male And Female, реж. С. Б. ДеМилль, 1919).

«Четыре всадника Апокалипсиса» (The Four Horsemen of the Apocalypse, реж. Р. Ингрэм, 1921)

«Безопасность прениже всего» (Safety Last! , реж. Ф. Ньюмайер и С. Тейлор, 1923).

«Алчность» (Greed, реж. Э. фон Штрогейм, 1924).

«Певец джаза» (The Jazz Singer, реж. А. Кросланд 1927).

«Глупые жены» (Foolish Wives, реж. Э. фон Штрогейм, 1922).

«День зарплаты» (Pay Day, реж. Ч. Чаплин, 1922).

«Золотая лихорадка» (The Gold Rush, реж. Ч. Чаплин, 1925).

«Восход солнца» (Sunrise: A Song of Two Humans, реж. Ф. В. Мурнау, 1927).