Сравнение институциональной критики 1 и 2 волн

Сравнение институциональной критики 1 и 2 волн на примере искусства в США

[0] Рубрикатор

1. Концепция исследования 2. Институциональная критика 1 волны — Идея «тюрем для культуры» — Творчество Смитсона и ленд-арт — Инсталляция Эшера «Мюнстер» 3. Институциональная критика 2 волны — Радикальная критика институций — Влияние идей М. Фуко, феминизма и т.д — Примеры работ Андреа Фрейзер — Работы Фреда Уилсона и колониальная критика 4. Сравнительный анализ — Различия между 1 и 2 волнами институциональной критики: цели, методы, взаимоотношения с музеями 5. Заключение

«Странное сплетение места и времени: уникальное ощущение дали как бы близок при этом рассматриваемый предмет не был. Скользить взглядом во время летнего полуденного отдыха по линии горной гряды на горизонте или ветви, в тени которой расположился отдыхающий, пока мгновение или час сопричастны их явлению, — значит вдыхать ауру этих гор, этой ветви» — Вальтер Беньямин, «Учение о подобии»

[1] Концепция

Институциональная критика — это художественная практика, в которой сама художественная система (музеи, галереи, критика, рынок искусства) становится объектом исследования и критики. Художники задаются вопросами: Кто обладает властью в мире искусства? Как институции формируют восприятие искусства? Является ли музей нейтральным пространством или он идеологически и политически ангажирован? Чьим интересам может служить искусство?

Деятели искусств с 1960-1990 (1 и 2 волны критики) ставят под сомнение жизнеспособность этих институтов, предлагают новые пути и концепции представления работ, выходят за рамки устоявшихся форм искусства, деконструируют его. В разные годы институциональная критика принимала разные формы: произведения искусства, художественные интервенции (перформансы) и т. п.

Для того, чтобы понять специфику институциональной критики в США, следует обратиться и к европейской практике, а именно, к работам таких теоретиков институциональной критики как Даниэль Бюрен, Ханс Хааке и Биньямин Бухло.

Работы Биньямина Бухло содержат фундаментальные идеи институциональной критики как Европы, так и США. Корни основных концепций, предложенных в период 1 и 2 волн, можно проследить в теоретических основаниях Франкфуртской школы, критических теориях Т. Адорно, М. Хоркхаймера, Г. Муркузе, В. Беньямина.

Институциональная критика Бухло — это не просто создание произведений, а их анализ, интерпретация и помещение в исторический и теоретический контекст. Он рассматривает искусство с точки зрения капиталистической системы, вернее, с позиции противопоставления ему. Он исследует, как рыночные отношения, музейные институции и критика сами создают и присваивают эстетическую ценность, превращая искусство в товар, предмет потребления, в дискурсе Франкфуртской школы, а именно в идеях В. Беньямина, Т. Адорно (Культурная индустрия), М. Хоркхаймера. Бухло рассматривает музей не просто как выставочное пространство, а как институт памяти и забвения. Музей, по его мнению, — это машина по отбору, канонизации и, что самое главное, стиранию определенных исторических нарративов.

Даниэль Бюрен, Ханс Хааке и Биньямин Бухло.

В понимании Бюрена, институциональная критика направлена на переосмысление роли художественных институций и учреждений — галерей, салонов, выставочных пространств. Особенной критике он подвергал идею «белого куба», а именно иллюзорность нейтральности среды в контексте выставления работы, утверждал, что даже такое пространство влияет на восприятие работы, отрывает ее от контекста и, тем самым, фактически делает «товаром» в «стерильном» и безопасном пространстве. В качестве альтернативного подхода в своих работах Бюрен предлагал чередующиеся белые и цветные вертикальные полосы шириной 8.7 см. Размещая эти полосы не только на холсте, но и на архитектурных элементах (колоннах, полу, окнах), он делал видимыми сами рамки, в которые помещается искусство. В результате, зритель начинал видеть не просто объект в чистом белом пространстве, а всю структуру зала: освещение, размеры, планировку. Музей переставал быть невидимым фоном и становился активным участником выставки, его «аурой», в логике В. Беньямина, «странным сплетением» места и времени, дающим уникальное ощущение, впечатление о работе.

Институциональная критика Ханса Хааке, в отличие от трактовки Бюрена, представляет собой более жесткую систему с политическим подтекстом. Хааке вскрывает и представляет публике контекст, условия, в которых существует искусство и которым оно вынуждено подчиняться, а именно капиталистический мир в виде системы политической экономии, финансовых потоков, корпоративных связей, а также сопряженной с ними и формируемой ими идеологии. Таким образом, любое институциональное учреждение искусства полностью зависит от мецената, спонсора, заказчика. Хааке не просто критикует музей как выставочное пространство, он атакует его как идеологический аппарат, тесно связанный с капиталом и властью.

[2] Институциональная критика 1 волны

К основным представителям институциональной критики 1 волны в изобразительном искусстве США можно отнести, прежде всего, Майкла Эшера и Роберта Смитсона.

Майкл Ашер; Автор: Александр Альберро. Роберт Смитсон; Автор: Роберт Салливан.

Роберт Смитсон

Роберт Смитсон; «Spiral Jetty»; 1970

В логике Роберта Смитсона, институции искусства (неважно, хранили ли они произведения искусства или нет) рассматривались как «тюрьмы для культуры», культурные ограничители, которые необходимо подвергать теоретической, политической и эстетической критике. Превращение искусства в институт воспринималась им и другим деятелям 1 волны как проблема, прежде всего для самих художников.

Роберт Смитсон; «MIRROR/SALT WORKS»; 1976

Откалываясь от таких суждений, творчество Смитсона было по большей мере организовано вокруг ленд-арта, подразумевающем, что создаваемое художником произведение неразрывно связано с природным ландшафтом. Художники создают инсталляции, которые взаимодействуют с окружающим ландшафтом, становясь его неотъемлемой частью или преображая его. Появляется контекст, ментальное пространство, доступные отовсюду и каждому, вне стен коммерциализированных музеев и галерей. В этом аспекте, идеи Смитсона коррелируют с идеями Бюрена.

Роберт Смитсон; Eugenie Tsai, MOCA Ahmanson Curatorial Fellow; 1955-1973

Майкл Ашер

Майкл Ашер; Художественный музей Санта-Моники; 2008

Однако именно Эшер был наиболее близок к пониманию идей Бюрена о том, что даже понятие, обрамленное как искусство, становится идеальным объектом, максимально близким к искусству. Вместо того, чтобы создавать новые арт-объекты, художник изменял среду, посредством перемещения или извлечения произведений искусства: формирование искусства как искусства зависит не от его положения в физических рамках некоего института (музея, галереи, салона и т. п.), а от концептуальных рамок или от рамок восприятия.

Майкл Ашер; Вид на установку, Галерея Франко Тоселли, Милан; Фото: Джорджо Коломбо; 1973

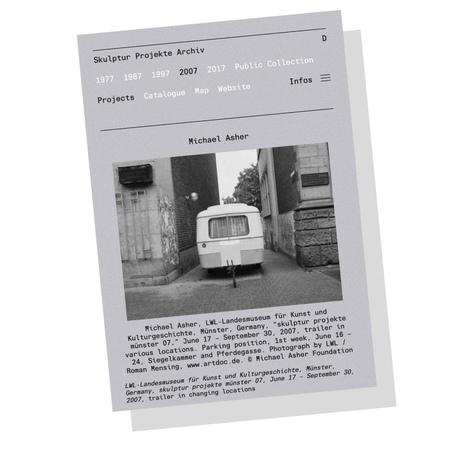

Майкл Ашер; «Мюнстер»; 1977

Этот тезис иллюстрирует его инсталляция «Мюнстер» (1977 год), представляющая собой̆ фургон, останавливающиеся во время выставки в различных частях города каждую неделю. Посетители могли найти информацию о тех местах, где можно будет увидеть. На самом месте нигде не было указано, что фургон — объект искусства, вдобавок, ничего не выдавало его связи с определенной выставкой в традиционном понимании. Для непосвященных это был просто фургон.

[3] Институциональная критика 2 волны

2 волна институциональной критики представляет собой, пожалуй, более радикальную критику институций, хотя и принимает их и не отрицает возможность работы в них. Более того, эти же институции являются необходимым ресурсом для их же критики. Деятели 2 волны активнее начинают изучать историю институций, их роли в формировании контекста работы, в особенности, когда физическое проявление институции (Британский музей, музей Гуггенхайма, Лувр, Центр Помпиду и т. п.) влияет на восприятие экспоната. Под влиянием идей М. Фуко (который, однако, был институционалистом), феминизма и постколониальной историографии они повернули институциональную критику к проблематике субъективности, позволившей им показать, что иерархичность внешней власти укоренена во внутренних противоречиях субъекта. Художественные институции самодостаточны и упрочены собственной самокритикой.

Мишель Фуко; 1926-1984

Андреа Фрейзер

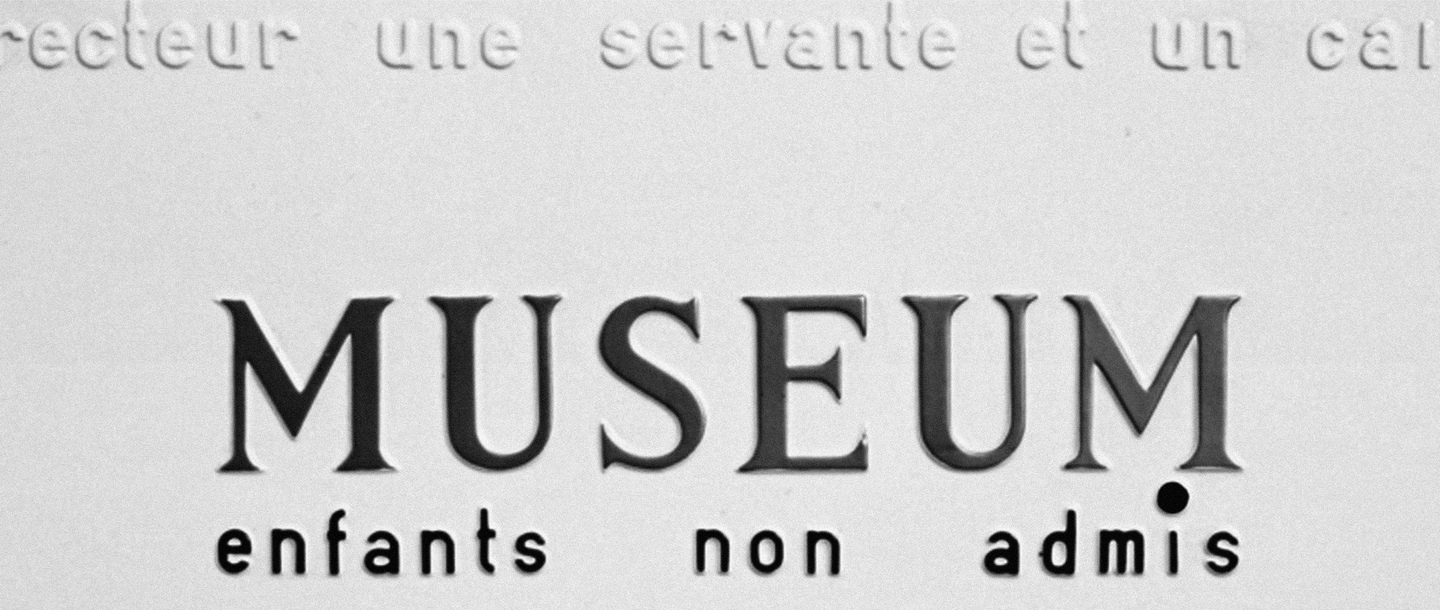

Андреа Фрейзер как яркий представитель 2 волны помещает в фокус самого художника и свои собственные отношения с институциями. Работы приобретают психологический аспект, помимо политических и экономических подтекстов. Также она говорит и о проблеме представления работ: происходит дискриминация, а именно работы женщин-деятелей искусства, мигрантов, расовых и иных меньшинств недопредставлены в музеях и галереях. Фрейзер известна, прежде всего, своими перформансами, в которых проводит работу с дискурсами и подвергает критике институции. Например, в 1980-е Фрейзер организовывала экскурсии по галереям не с целью рассказать о произведениях, выставленных там, а о самом помещении, стенах, освещении, потолки, двери и т. п. Ее целью было объяснить, как физическое проявление институции конструирует восприятие, власть и ощущение благоговения. В 1989 г. был снят документальный фильм об этой экскурсии.

Андреа Фрейзер; «Музейные шедевры»; 1989

Фред Уилсон

Не только институциональная, но и колониальная критика заметна в работах Фреда Уилсона. Он призывает обратить внимание на проблемы расовой, культурной дискриминации, задуматься о социальных и исторических нарративах, составляющих западный канон, который сводит на нет все «незападные» формы искусства, не воспринимает их всерьез, отрицает его смысловую нагрузку. В своих работах художник поднимает проблемы социальной справедливости.

Фред Уилсон; «Установка флагов»; 2009

Одной из работ Уилсона, целью которой был опровержение устоявшегося колониального образа мышления, была работа «Регина Атра» («Черная Королева») 2006 г. — копия диадемы, созданной для Георга IV. «Регина Атра» напоминает о роли Георга IV в поощрении рабства, поскольку экономика во время его правления была напрямую связана с кровавой историей добычи алмазов в колониальной Африке. Работы была выставлена в годовщину 200-летия 1 парламентского акта об отмене британской работорговли.

Фред Уилсон; «Регина Атра» («Черная Королева»); 2006 г

[3] Сравнительный анализ

Цели и основные направления

Первая волна: Основная задача заключалась в демонстрации институтов как ограничителей художественного выражения, стремление вывести искусство за пределы галерей. Ярким примером является инсталляция и перформанс Майкла Эшера «Мюнстер» (1977), в которой фургон, выступающий в роли художественного объекта, терял свою привязку к галерейной среде.

Вторая волна: Акцент смещается на анализ внутренних механизмов власти, репрезентации и субъективности, а также на работу в рамках институтов с целью их деконструкции. Фред Уилсон в проекте «Regina Atra» (2006) переосмысляет колониальную память и художественный канон.

Майкл Ашер; «Мюнстер»; 1977 Фред Уилсон; «Регина Атра» («Черная Королева»); 2006 г

Методы

Первая волна: Художники применяют пространственные вмешательства, ленд-арт и перемещение или изъятие объектов, создавая эстетико-противопоставления музею и подчеркивая видимость рамок. Как у Джозефа Бойса в проекте «7000 Oaks», где экология и коллективное действие выходили за пределы галерей.

Вторая волна: Используются перформансы, дискурсивные и кураторские практики, архивные реконструкции, а также феминистская и постколониальная критика. Например, проекты Марты Розлер, где монтаж, текст и выставочная реконструкция служат политическому анализу медиа и институциональных практик.

Джозеф Бойс; «7000 Oaks»; 1982-1987

Марта Розлер; «The Bowery in Two Inadequate Descriptive Systems»; 1974-1975

Взаимоотношение с музеем

Первая волна: Музей воспринимается как «белый куб», нейтральный фон, который необходимо разоблачить, продемонстрировав его рамки, как это сделал Бюрена с вертикальными полосами.

Вторая волна: Музей рассматривается как идеологический аппарат, действующий как механизм отбора, канонизации и забвения; художники используют его ресурсы для политической критики. Например, кураторские и художественные акции Рене Грин, работающие с архивами и персональными историями, чтобы показать, как экспозиционная логика формирует память.

Даниель Бюрен; «Око бури»; Работа в составе персональной выставки в Музее Гуггенхайма; 2005

Марк Дион; «Tate Thames Dig»; 1999 Рене Грин; Германия; 1992

[4] Заключение

Институциональная критика 1 и 2 волн в изобразительном искусстве в США и Европе построена на идеях Франкфуртской школы — одной из наиболее известных парадигм критической теории. Эти теории возникали в связи с многочисленными общественными движениями, которые выявляют различные аспекты доминирования людей в современном обществе. Однако как в широком, так и в узком смысле критическая теория обеспечивает описательную и нормативную основу для социальных исследований, направленных на снижение уровня доминирования и повышение уровня свободы во всех её формах. Главной целью теории является освобождение человека в условиях господства и угнетения. Музейная институция, по мнению представителей этой школы, понимается как идеализированная просветительская институция, зажатая между бюрократическим государством, с одной стороны, и рыночным спектаклем — с другой. Для ее обновления, она нуждается в критике и деконструкции.

«Критической теорией» также можно назвать любой философский подход с аналогичными практическими целями, включая феминизм, критическую расовую теорию и некоторые формы постколониальной критики, которыми знамениты упомянутые в работе деятели искусств. В своих работах они подвергают критике, конструируют и деконструируют институции, применяют междисциплинарные подходы. Это делает их работы многоаспектными, многослойными, ценными с точки зрения искусства и, несмотря на то, что критические теории оказались несостоятельными, так как капитализм оказался более устойчивым к ним, с 3 волной институциональной критики и последующими, работы этих художников 1 и 2 волны продолжат переосмысливаться и вплетаться в более новые концепции.

Маниковская Мария Алексеевна Техническое воспроизведение художественных творений: философско-антропологические смыслы // Философия и общество. 2007. № 1 (45). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnicheskoe-vosproizvedenie-hudozhestvennyh-tvoreniy-filosofsko-antropologicheskie-smysly