«Русские сезоны» С. П. Дягилева

Рубрикатор: 1. Концепция 1.1 Хронология 1.2 До первый мировой войны 1.3 После Первой Мировой войны 2. Главные люди 2.1 Композиторы 3. После смерти Дягилева 4. Заключение

Концепция

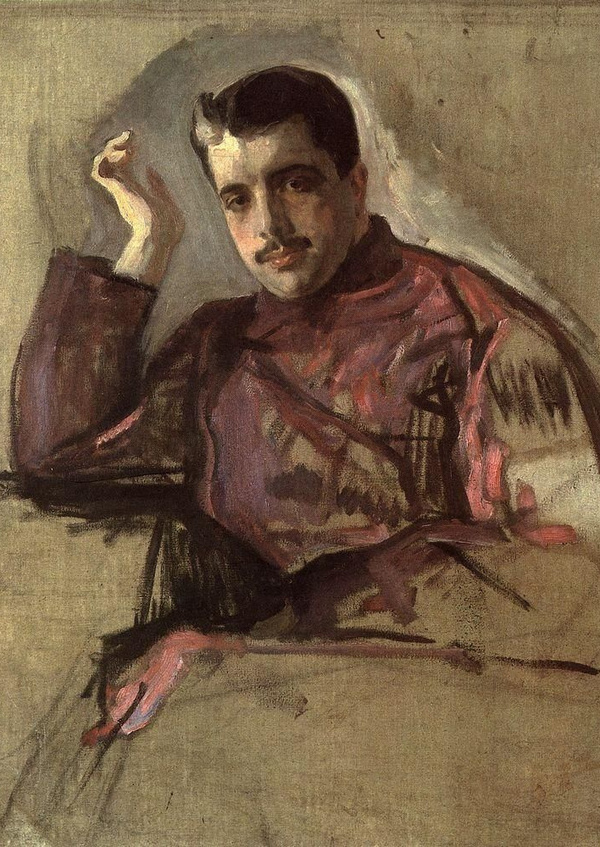

Сергей Павлович Дягилев

Феномен «Русских сезонов» Сергея Павловича Дягилева (1908–1929) давно перестал быть лишь яркой страницей в истории балета. Сегодня его правомерно рассматривать как грандиозный, тотальный культурологический проект, квинтэссенцию художественных исканий Серебряного века, воплощенную на международной сцене. Это был не просто цикл гастролей, а целенаправленно сконструированный и виртуозно реализованный «бренд», синтезировавший самые передовые идеи эпохи. Дягилев, проницательный диктатор вкуса и неутомимый продюсер, впервые выстроил искусство как целостный визуальный и смысловой универсум, где более не существовало иерархии между танцем, музыкой и живописью.

Визуальное исследование «Русских сезонов» позволяет деконструировать этот проект, выявить механизмы его воздействия и раскрыть секрет его беспрецедентного успеха. Ключевым принципом здесь становится синтез. Хореография Михаила Фокина, ломающая академические каноны, вступала в диалог с новаторскими партитурами Игоря Стравинского и Клода Дебюсси. Однако именно сценография, созданная художниками объединения «Мир искусства» (Александр Бенуа, Лев Бакст, Николай Рерих, а позже — представителями авангарда в лице Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова и Пабло Пикассо), стала тем визуальным кодом, который сформировал узнаваемый образ «Сезонов».

Экспрессивная цветовая палитра Бакста, его орнаментальные ткани и экзотические костюмы, стилизация Гончаровой под русский лубок, кубистические декорации Пикассо — каждый элемент работал на создание целостного зрелища, «театра художника». Визуальный ряд был не фоном, а активным драматургическим компонентом, который определял атмосферу, эмоцию и смысл. Через эти работы Европа, жаждавшая новой эстетики, заново открывала для себя Россию — то мифологическую и языческую («Весна священная»), то изысканно-галантную («Павильон Армиды»), то варварски-роскошную («Клеопатра»).

Таким образом, «Русские сезоны» предстают не только как триумф русского искусства, но и как революция в понимании сценического пространства, где танец, музыка и визуальный образ слились в единый организм. Это делает их идеальным объектом для визуального анализа, позволяющего проследить, как рождался и функционировал один из самых влиятельных и долговечных проектов в истории культуры XX века, чье эстетическое наследие продолжает вдохновлять художников, хореографов и дизайнеров по сей день. Методология исследования я строила на визуальном анализе произведений в сочетании с изучением исторического контекста и теоретических текстов. В процессе работы я обращаюсь к научным текстам и статьям, а также видио материалам. Такой подход позволяет больше узнать об истории «Русских сезонов».

Хронология

до Первой Мировой войны

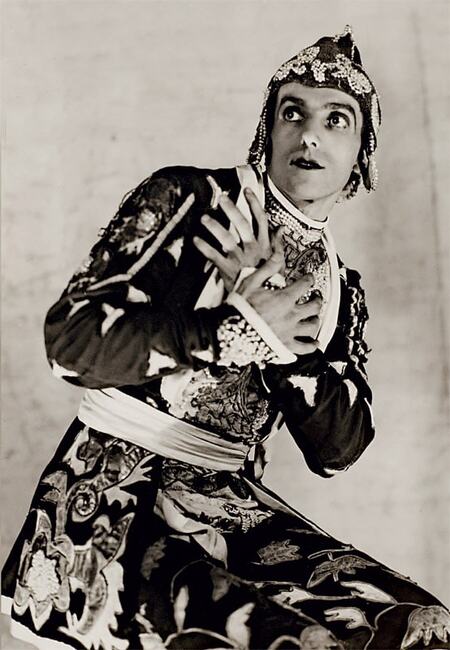

Репертуар дягилевской труппы стирал привычные культурные рубежи, создавая причудливый синтез восточных и западных традиций. На одной сцене уживались изысканный мирискуснический XVIII век «Павильона Армиды» и воздушный романтизм «Сильфид» на музыку Шопена. Им составляли контраст первобытные «Половецкие пляски», а шумановский «Карнавал» соседствовал с чувственной «Шехеразадой». Вместе они образовывали уникальное переплетение европейской классики и фантасмагорического Востока — универсального пространства, где сосуществовали и образ Жар-птицы, и трагические марионетки «Петрушки», и Клеопатра. Последняя унаследовала знаменитый танец с покрывалами, созданный Бакстом для запрещенной в Петербурге цензурой постановки о Саломее.Творческий коллектив «Русских сезонов» представлял собой созвездие громких имен, а их работы идеально соответствовали запросам эпохи. Премьерные балеты 1909 года ставил хореограф Михаил Фокин, а сценографию и костюмы создавали такие мастера, как Лев Бакст, Александр Бенуа и Николай Рерих. На сцене блистали легендарные Анна Павлова, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский и Ида Рубинштейн. Последняя, официально числясь в труппе как «первая мимистка», по сути стала ее первой дивой. Художник Лев Бакст называл ее «чаровницей, гибель с собой несущей», а Валентин Серов, создававший в Париже ее знаменитый портрет, восхищенно отмечал, что в ней воплотился «оживший архаический барельеф». Его также поражало, насколько в артистке сочетались стихийное, подлинное начало и утонченная художественность.

Александр Бенуа — Эскизы к 2 сцене балета «Павильон Армиды», 1907 год

В сознании российского общества начала прошлого столетия страна безусловно принадлежала к европейскому культурному пространству. Но тот образ, который Сергей Дягилев закрепил в восприятии западной публики, кардинально противоречил этому представлению. Благодаря его деятельности экзотические мотивы, красочное наследие славян, загадочная атмосфера народного театра и балагана — всё, что вдохновляло творцов в России, — стали для Европы олицетворением загадочной «русской души».

Вряд ли изначальной целью импресарио было создание такого культурного мифа; его задачей была эффективная реклама актуального национального искусства. Тем не менее, уникальная художественная стилистика дягилевских постановок, показанных в Париже накануне Первой мировой войны, сформировала у иностранного зрителя устойчивую ассоциацию между русским балетом и самим представлением о стране.

Его предприятие, зародившееся на излете 1900-х, было порождением Серебряного века — эпохи утонченности и поисков нового эстетического идеала. Именно искусство этого периода, с его модерном и философией «Мира искусства», обеспечило триумф «Русских сезонов». Однако в дальнейшем «Русские балеты» переросли свою эпоху, превратившись в явление более масштабное и жизнеспособное, чем сам этот хрупкий культурный феномен.

Гибель Серебряного века наступила с приходом войны и революции. В то же время судьба дягилевской антрепризы, хотя и разделилась на два этапа — до и после войны, — определялась в первую очередь внутренней логикой художественного развития, а не давлением внешних исторических обстоятельств.

Александр Головин — декорации к «Жар-птице», 1910

Предприятие Дягилева родилось за пять лет до начала военного конфликта, именовавшегося современниками Великой войной, и завершилось — со смертью своего создателя — за десятилетие до следующего глобального противостояния. После этого прежнюю войну перестали называть Великой — она превратилась просто в Первую мировую, поскольку Вторая продемонстрировала еще более ужасающие масштабы. В этой трансформации именования — от возвышенного эпитета к безликому порядковому числу, предполагающему возможность продолжения, — отразились глубинные перемены, затронувшие основы человеческой цивилизации.

Именно в этом стремительно менявшемся мире, в эпоху молодого и самоуверенного XX столетия, неумолимо двигавшегося к двум глобальным катастрофам, и расцвело уникальное явление — дягилевская антреприза. Ее важнейшей особенностью стало умение существовать в ритме века, мгновенно откликаясь на малейшие изменения культурного климата. Таким образом, история этого предприятия стала не просто отражением эпохи, но ее метафорическим портретом, документально точным, словно слепок. Или, если угодно, — идеально сжатым конспектом всего времени.

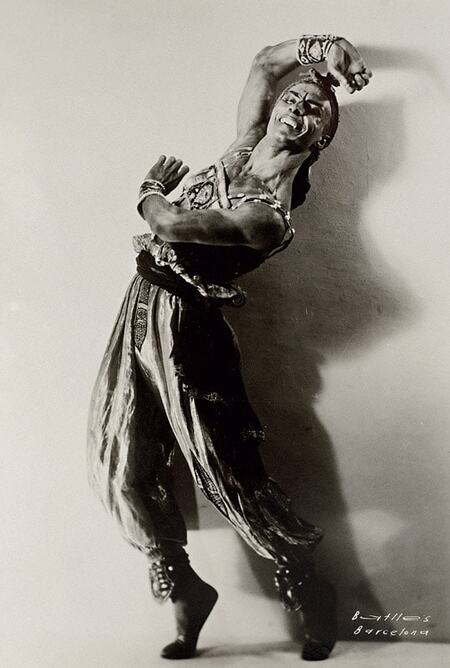

Александра Данилова — «Жар-птица», «Русский балет Монте-Карло», 1926—1934/ Юрек Шабелевский — «Шехеразада», «Русский балет Монте-Карло», 1930-е

Обсуждение культурного воздействия «Русских балетов» на мировую арену имеет вполне конкретные измерения. Прежде всего, стоит развеять распространенный миф: если дебютный сезон 1909 года действительно прошел исключительно в Париже, то все последующие превращались в масштабные гастрольные маршруты. Труппу видели зрители двадцати городов across одиннадцати европейских государств, а также Северной и Южной Америки.

Более того, творчество дягилевской труппы интегрировалось в global cultural landscape, став его значимым компонентом и своего рода творческим авангардом. Хотя сам термин «авангард» (фр. avant-garde) как обозначение новаторских художественных течений закрепился позднее и ассоциируется у нас с другими явлениями искусства, по своей сути предприятие Дягилева всегда выполняло именно авангардную функцию.

Достаточно вспомнить, что на этой сцене с момента ее возникновения происходило становление и апробация революционных музыкальных концепций, представлялись публике сложные, новаторские партитуры. Показательно, что еще до начала мировой войны именно здесь состоялись мировые премьеры трех первых балетных произведений Игоря Стравинского — в будущем ключевой фигуры музыкального искусства XX столетия.

Безусловно, Дягилев не был единственным источником художественных инноваций своей эпохи. В тот же период, в том же Париже, параллельно с его деятельностью формировались и другие значительные явления модернизма. Ярким примером может служить феномен Парижской школы живописи, консолидировавшей под своим крылом мастеров из разных уголков мира. Одновременно с этим в музыкальной среде возникло объединение «Шестерка» («Les six»), созданное по аналогии с российской «Могучей кучкой». Однако уникальность Дягилева заключалась именно в его способности интегрировать эти разнообразные творческие направления в единую систему.

Его деловая хватка, напоминавшая предприимчивость удачливого купца, сочеталась с феноменальным художественным чутьем. Эта удивительная комбинация качеств позволяла импресарио не просто обнаруживать таланты, но и вести их по рискованному пути творческих экспериментов, мгновенно превращая в знаменитостей мирового масштаба.

При этом его роль не ограничивалась простым приглашением и продвижением уже сложившихся мастеров. Дягилев фактически выступал как создатель художников, разрабатывая каждого из них как отдельное концептуальное произведение. Хотя современного термина «проект» тогда еще не существовало, именно этой логикой он руководствовался в своей работе. И масштабное предприятие «Русские балеты», и каждый привлеченный им артист — будь то танцовщик, композитор или хореограф — становились такими тщательно продуманными проектами, воплощавшими его творческое видение.

Тамара Карсавина — «Жар-птица», «Русский балет Дягилева», 1910/ Леонид Мясин — «Жар-птица», «Русский балет Дягилева», 1926—1928

Выжав из каждого сотрудника весь творческий потенциал, Дягилев без сожалений прекращал партнерство, чтобы освободить пространство для новых экспериментов. В предвоенный период эта кадровая ротация происходила относительно медленно: в сценографии безраздельно доминировал Лев Бакст, эпизодически сменяемый Бенуа, Рерихом или Анисфельдом, а хореографическая монополия принадлежала Михаилу Фокину. Однако в 1912 году импресарио совершил неожиданный ход, инициировав амбициозный проект «Нижинский-хореограф».

Фокин, создавший те самые балеты, что принесли дягилевской антрепризе триумф в Париже, воспринял как личное оскорбление появление на одной сцене со своими утонченными постановками пластически парадоксального «Послеполуденного отдыха фавна», созданного протеже Дягилева. Признавая гениальность Нижинского-танцовщика, мэтр считал его совершенно несостоятельным в области хореографической композиции.Мастер так и не сумел разглядеть в «Фавне» провозвестника грядущих художественных преобразований, ошибочно принимая намеренную архаику и пластический диссонанс за творческую несостоятельность. Но то, что осталось скрыто от Фокина, было абсолютно ясно Дягилеву с его обостренным чувством нарождающихся тенденций.

Золотой век фокинской хореографии в «Русских балетах» завершился в 1914 году, а эра Бакста подошла к концу тремя годами позже. Эти даты глубоко символичны: хотя непосредственной причиной ухода художников не стали военные действия или революционные потрясения, хронологический рубеж обозначен предельно четко. Именно в этот переломный момент Дягилев совершает стратегический поворот в сторону радикального модернизма, предвосхищая основные векторы развития искусства грядущих десятилетий.

После Первой Мировой войны

Эстетику «Мира искусства» стремительно замещает скандальный авангард — сначала в лице Гончаровой, затем её супруга Ларионова, а впоследствии и представителей парижской художественной школы. Так открывается новая, невероятно продуктивная глава в истории дягилевского предприятия. Кардинальное отличие этого этапа заключалось в смене культуртрегерской миссии: если прежде Дягилев открывал Европе Россию, то теперь его амбиции простирались значительно дальше — он стремился показать Европу самой Европе, демонстрируя ей её же новейшие художественные достижения.

Сценографическое оформление его постановок последовательно доверяется ведущим фигурам современных художественных течений: Пикассо, Дерену, Матиссу, Браку, Грису, Миро, Утрилло, Кирико, Руо. Этот масштабный проект можно охарактеризовать как «Провокационная живопись на театральных подмостках». Визуальная составляющая спектаклей «Русских балетов» продолжает оставаться равноправным партнёром хореографии, а сам проект не просто обогащает театральное зрелище высоким изобразительным искусством, но и открывает новые перспективы для развития самой европейской живописи, активно вовлекая крупнейших художников-модернистов в театральную сферу.Таким образом Дягилев начинает непосредственно влиять на траекторию развития мирового искусства.

Параллельно с этим импресарио привлекает к сотрудничеству радикальных французских композиторов — представителей «Шестерки» и Аркёйской школы, от Жоржа Орика до Франсиса Пуленка, а также их идейного вдохновителя Эрика Сати. Примечательно, что если приглашенные художники были состоявшимися мастерами, то среди музыкантов лишь Сати перешагнул порог зрелости, остальные же принадлежали к дерзкому поколению двадцатипятилетних. Молодость была характерна и для новых хореографов Дягилева, которых, в отличие от художников и композиторов, он продолжал искать преимущественно среди русских мастеров.

Александр Бенуа — декорации к «Петрушке», 1911

В 1920-е годы творческий штат дягилевской антрепризы включал трёх ключевых хореографов, составлявших её художественный костяк. Уникальность ситуации заключалась в том, что Леонид Мясин, Бронислава Нижинская и Жорж Баланчин работали у импресарио практически одновременно, чередуясь в постановочной деятельности. Такое творческое соседство придавало художественному процессу исключительную динамику, поскольку каждый из них обладал ярко выраженной индивидуальностью. Ни один не дублировал другого, и что особенно важно — ни один не повторял собственных предыдущих достижений. Для Дягилева творческое повторение являлось непростительным промахом. Его знаменитое требование «Удиви меня!» как раз и отражало это принципиальное отношение к искусству.

Первым хореографическим проектом, целенаправленно созданным Дягилевым, стал Леонид Мясин. Забрав юного артиста из московского кордебалета, импресарио начал последовательно формировать из него балетмейстера, способного заменить самого Фокина (первоначальные надежды на Нижинского как преемника не оправдались — создав несколько значительных работ, тот исчерпал творческий ресурс и оставил профессиональную деятельность). С 1915 по 1921 год молодой Мясин оставался единственным постановщиком «Русских сезонов»; именно его авторству принадлежала легендарная постановка «Парад» 1917 года — синтетическое произведение с музыкой Эрика Сати, концепцией Жана Кокто и новаторским оформлением Пабло Пикассо. Художественное решение спектакля было революционным: не только декорации выполнялись в кубистической манере, но и костюмы двух персонажей (так называемых Менеджеров) представляли собой сковывающие движение кубистические конструкции. Поэт Гийом Аполлинер, присутствовавший на премьере, назвал тогда Мясина наиболее смелым новатором современной хореографии. А в 1919 году именно этот балетмейстер создал первую испанскую постановку, тематически и стилистически введённую в репертуар дягилевской труппы при активном участии того же Пикассо.

В 1922 году художественный состав труппы пополнила Бронислава Нижинская, сестра знаменитого Вацлава. Дягилев рискнул доверить ей хореографические задачи — и его интуиция вновь оказалась безошибочной. Созданная ею «Свадебка» на музыку Стравинского предстала мощным конструктивистским ответом на выразительный примитивизм Гончаровой, отвечавшей за сценографию. Примечательно, что в других работах — таких как «Лани» и «Голубой экспресс» — Нижинская демонстрировала совершенно иную творческую палитру, отличаясь утонченностью и изысканной иронией. Завершающим аккордом в формировании хореографического трио стало появление в 1924 году двадцатилетнего Жоржа Баланчивадзе. Молодой артист принес с собой уникальный творческий багаж — сочетание академической школы с опытом работы в авангардной среде послереволюционного Петрограда. Дягилев, сразу распознав его потенциал, создал для него новое сценическое имя — Баланчин — и практически немедленно предоставил возможность для постановок.Именно ему была уготована наиболее значительная художественная судьба, оказавшая фундаментальное влияние на развитие мирового хореографического и музыкального искусства. Наиболее яркий и при этом независимый представитель дягилевской когорты, он после смерти импресарио не стал, подобно Мясину и отчасти Нижинской, продолжателем традиций «Русских балетов». Вместо этого Баланчин создал принципиально новую хореографическую систему — неоклассический танец, основанный на чистой музыкальной структуре, свободный от литературных сюжетов. Спустя пять лет после кончины Дягилева он основал в США блестящую балетную школу, создав уникальную традицию практически на пустом месте. За свою творческую жизнь хореограф поставил несколько сотен балетов, которые эволюционировали далеко за пределы тех художественных ориентиров, которые когда-то определял для него Дягилев.

Леон Войциховский — Французский менеджер. «Парад», «Русский балет Дягилева», 1917

Не является ли именно та мощная прививка модернизма, которую Баланчин получил в 1920-е годы в дягилевской труппе, тем фундаментальным импульсом, что позволил ему создать столь жизнеспособное и новаторское искусство, укорененное в безупречной классической традиции? Ведь творчество Баланчина, пронизанное современной художественной энергией, по своей сути оставалось модернистским в самой основе. И не стал ли для него Дягилев своего рода образцом того, как частная балетная компания способна не просто выживать, но и процветать в самых разных — подчас крайне сложных — условиях?

Спустя десятилетия именно Баланчин ввел в свой репертуар — а через это и в мировую сокровищницу — две ключевые постановки дягилевского периода: «Аполлон Мусагет» на музыку Стравинского, где он сознательно отказался от всего сценографического оформления, оставив лишь кристально чистую хореографию, и «Блудный сын» Прокофьева — спектакль, ставший последней премьерой при жизни Дягилева в 1929 году. Эту постановку хореограф сохранил практически в первоначальном виде, воссоздав ее как мемориал своему наставнику: со всеми мимическими сценами, декорациями и костюмами Жоржа Руо, которым Сергей Павлович, как известно, придавал особое значение.Творческие судьбы хореографов, прошедших через дягилевскую школу (и слово «использованных» здесь вполне отражает жесткий отбор импресарио), сложились диаметрально противоположно. Фокин так и не смог оправиться от нанесенной ему творческой травмы, оставшись навсегда в состоянии глубокой обиды, и после разрыва с Дягилевым не создал ничего, что могло бы сравниться с его ранними работами. Для Баланчина же годы сотрудничества стали мощным трамплином к глобальной карьере. Фокин оставался человеком Серебряного века с его эстетикой; Баланчин, родившийся в тот период, когда Фокин уже формулировал свои балетные манифесты и направлял их в дирекцию Императорских театров, принадлежал к принципиально иной художественной эпохе, что и определило разницу их дальнейших путей.

Феномен Дягилева заключался в его универсальной способности вбирать в себя всю сложность эпохи — от утонченного «серебряного» вступления в столетие до суровых реалий нового времени, которое, согласно ахматовской хронологии, «началось осенью 1914, вместе с войной». То, что на поверхностный взгляд могло казаться чередой предательств, проявлением коммерческого цинизма или слепым потаканием фаворитам, при более глубоком анализе оказывалось результатом исключительного умения вслушиваться в пульс времени и угадывать его скрытые запросы.

Таким образом, в широком историческом контексте влияние Дягилева на мировую культуру можно сравнить с воздействием самой эпохи — столь же масштабным и преобразующим. Если же говорить конкретнее, его воздействие проявилось в том, что именно через творческую лабораторию «Русских балетов» прошли те мастера, которые впоследствии определили основные векторы развития мирового искусства. Не менее значимым стало и его демонстрация того, как прагматичный расчет способен служить высоким художественным целям — Дягилев показал возможность продуктивного синтеза между возвышенным искусством и коммерческой практикой, которые многие современники считали принципиально несовместимыми.

Ключевые люди

Александр Бенуа

Среди первых художников, привлеченных к оформлению «Русских сезонов», оказался давний соратник и друг Дягилева Александр Бенуа. Главной творческой особенностью Бенуа как сценографа являлась его энциклопедическая образованность — глубокое понимание истории искусств, балетной традиции и театральной культуры. В созданных им декорациях и костюмах отсутствовала та скандальность, которую часто искал Дягилев, однако они отличались безупречным вкусом, исторической достоверностью и утонченной элегантностью.

Работая над художественным решением балета «Павильон Армиды», сюжет которого строился на соблазнении юного героя прекрасной волшебницей, сошедшей со старинного гобелена, Бенуа создал визуальный мир, стилизованный под выцветшую до пастельных тонов шпалеру. Костюмы, выполненные в эстетике обожаемого им XVII столетия, стали образцом тонкого стилизаторского мастерства, воссоздавая на сцене поэтизированный образ ушедшей эпохи.

Александр Бенуа — эскиз декорации к балету «Павильон Армиды», 1907

Валентин Серов

Валентин Серов — афиша для «Русских сезонов», 1909

Творческое наследие Валентина Серова также оказалось связанным с дягилевской антрепризой, хотя и в меньшем масштабе по сравнению с другими художниками. Мастер принял участие в оформлении знаменитых «Русских сезонов», создав живописный занавес для скандально известного балета «Шахерезада». Кроме того, его кисти принадлежала выдающаяся афиша с портретным изображением Анны Павловой в партии Сильфиды — работа, ставшая самостоятельным художественным явлением.

По свидетельствам современников и некоторым ироничным замечаниям критиков, этот графический шедевр порой вызывал у публики не менее сильный отклик, чем сценическое воплощение самой балерины. Афиша Серова обладала такой выразительной силой и тонким психологизмом, что зачастую приковыла к себе даже больше внимания искушенной парижской публики, чем живое выступление великой танцовщицы. Этот любопытный факт лишний раз подчеркивает уникальный дар Серова-портретиста, способного запечатлеть не просто внешнее сходство, но самую суть художественного образа.

Валентин Серов — Принц. Эскиз фигуры для центральной части занавеса к балету «Шехеразада», 1911

Хотя Валентин Серов не был главным художником знаменитого балета «Шехерезада» (1909) — эта роль принадлежала Льву Баксту, создавшему ослепительный и чувственный мир гарема, — его вклад в успех спектакля оказался одним из самых знаковых. По просьбе Сергея Дягилева Серов создал занавес для этой восточной феерии, и эта работа стала не просто функциональным элементом, а самостоятельным художественным манифестом.

Валентин Серов — Эскиз занавеса для балета «Шехерезада», 1910

В то время как Бакст в своих декорациях и костюмах погружал зрителя в стихию цвета, роскоши и страсти, Серов пошел по иному пути. Его занавес, исполненный в сдержанной, почти монохромной гамме, представлял собой не иллюстрацию к сказке, а ее философское пролог. На нем был изображен не динамичный сюжет, а всевозможные зашифрованные символы. Этот занавес гениально работал на контрасте с работами Бакста. Он служил своего рода медитативной паузой, «тишиной перед бурей». Когда он поднимался, зритель из лаконичного и возвышенного мира Серова попадал в бурлящий, экстатический и цветонасыщенный мир Бакста. Этот резкий переход усиливало впечатление от спектакля, делая его еще более эффектным. Дягилев, тонко чувствовавший театральность, прекрасно понимал силу этого приема. Занавес работы Серова для «Шехерезады» — это пример того, как великий станковист подошел к театральной задаче. Он мыслил не как декоратор, а как живописец, создающий целостный образ. Эта работа демонстрирует универсальность его таланта и его умение средствами монументальной живописи задать тон всему спектаклю. К сожалению, оригинальный занавес не сохранился, но его эскизы и исторические фотографии продолжают оставаться свидетельством блестящего сотрудничества двух гениев — Серова и Дягилева, — которое помогло «Русским сезонам» навсегда изменить лицо европейского театра.

Лев Бакст

Сценические костюмы, созданные Львом Бакстом для балета «Клеопатра», мгновенно спровоцировали революцию в парижской моде. Экзотические наряды, увиденные в театре, тут же нашли прямое отражение в повседневных туалетах парижанок — в их прическах и аксессуарах. Благодаря художественному гению Бакста в обиход светских дам прочно вошли полупрозрачные шифоновые ткани, замысловатые тюрбаны и свободные шаровары.

Это новое эстетическое направление потребовало соответствующих изменений и в макияже — спрос на косметику, придающую коже темный, «загорелый» оттенок, резко возрос. Столь стремительное распространение его сценических находок в повседневной культуре вызывало у самого художника некоторое недоумение. «Парижанки устроены таким образом, что всё, поражающее их воображение на подмостках, немедленно находит живой отклик в сфере моды. Лишь этой особенностью восприятия я могу объяснить, почему мои театральные работы оказали такое заметное влияние на постепенную трансформацию женского костюма, вплоть до распространения цветных париков и неестественных оттенков в прическах», — отмечал Бакст, комментируя этот необычный культурный феномен.

Лев Бакст — программа балета «Клеопатра» (костюм Клеопатры), 1909

Работа Льва Бакста над балетом «Шехерезада» в 1910 году для дягилевских «Русских сезонов» стала эталонной для понимания сценографии как мощного самостоятельного искусства. Художник выступил не просто оформителем, а соавтором спектакля, чей визуальный язык определил его оглушительный успех.

Художественное решение Бакста строилось на смелой и новаторской цветовой палитре. Он отказался от мягких, приглушенных тонов, характерных для предшествующих эпох, и вывел на сцену чистые, интенсивные цвета, сталкивая их в дерзких сочетаниях. Стены гарема были решены в кислотно-зеленом цвете, который служил фоном для ярко-оранжевых костюмов евнухов. Этому мощному контрасту вторили насыщенные синие и бирюзовые тюрбаны, пурпурные драпировки и обилие золота в орнаментах и деталях. Такой подход создавал ощущение не просто роскоши, а почти синестетического взрыва — цвета начинали звучать, передавая напряженность страсти, чувственности и надвигающейся трагедии.

Лев Бакст — эскиз декорации к балету «Шехеразада», 1910

При всей своей ярко выраженной творческой манере и безусловной узнаваемости художественного почерка, Лев Бакст демонстрировал удивительную гибкость и профессионализм, когда речь шла о сотрудничестве с другими мастерами. Он обладал редким умением органично вписывать свои костюмные решения в общую визуальную концепцию спектакля, даже если она целиком принадлежала кисти другого художника.

Ярким примером такого творческого взаимодействия стала работа над балетом «Жар-птица», где основное сценографическое оформление, включая декорации и общую стилистику, создал Александр Головин. Бакст в этой постановке выступил автором отдельных костюмов, и, несмотря на свою яркую индивидуальность, сумел подчинить их общей художественной логике Головина. Его костюмы не вступали в диссонанс с живописной средой, а становились ее органичной частью, усиливая магическую атмосферу русской сказки, не нарушая при этом целостности сценического пространства. Этот факт опровергает представление о Баксте как о художнике-одиночке и свидетельствует о его высоком профессионализме в рамках коллективного творчества.

Лев Бакст — эскиз костюма Клеопатры для Иды Рубинштейн к балету «Клеопатра», 1909 / Лев Бакст — эскиз костюма Синей султанши к балету «Шахерезада», 1910

Наталья Гончарова и Михаил Ларионов

В преддверии драматических событий 1914 года художественный совет дягилевской антрепризы пополнился двумя значительными фигурами, представлявшими разные полюса русского искусства. К сотрудничеству были привлечены Мстислав Добужинский — признанный мастер «Мира искусства», и Наталья Гончарова — смелая новаторка, яркий представитель авангардных течений. Именно Гончаровой суждено было создать наиболее выразительную и запоминающуюся сценографическую работу этого сложного периода, ознаменованного началом войны. Её оформление оперы-балета «Золотой петушок» стало настоящим триумфом, в котором художнице удалось синтезировать традиции русского лубка с радикальными пластическими решениями, создав визуальный образ невероятной силы и самобытности.

Наталья Гончарова — эскиз костюма для оперы-балета «Золотой петушок», XX век

Наталья Гончарова — эскиз декораций к спектаклю «Золотой петушок», 1914

Художница предложила радикально новое прочтение пушкинской сказки, отказавшись от традиционной сказочной иллюстративности в пользу мощного художественного манифеста, основанного на эстетике русского лубка и примитивизма.

Визуальный язык Гончаровой строился на принципах народного искусства: она использовала яркую, локальную раскраску без полутонов, уплощенное пространство и обобщенные угловатые формы. Её декорации напоминали гигантские ожившие лубки, стилизованные под раскрашенную деревянную резьбу, что создавало ощущение архаичной, допетровской Руси. Палитра спектакля, построенная на контрастах чистых желтых, синих, красных и зеленых цветов, делала постановку похожей на движущуюся мозаику, где условный свет лишь подчеркивал интенсивность цветовых плоскостей.

Михаил Ларионов — лес, эскиз декорации к балету «Русские сказки», 1916

Значительный вклад в художественное наследие «Русских сезонов» внёс и Михаил Ларионов, супруг и творческий соратник Натальи Гончаровой. Однако судьба его сценографических работ сложилась весьма своеобразно: большая часть спектаклей, созданных при его участии, не увидела свет сразу после их создания. Это было связано с внешними обстоятельствами — постановки оформлялись в военном 1915 году, когда Дягилев, вынужденный сократить масштабную европейскую программу из-за Первой мировой войны, начал активно осваивать американское направление. Таким образом, многие новаторские идеи Ларионова, рожденные в этот сложный период, были реализованы на сцене значительно позже, что, однако, не умаляет их художественной ценности и важности для общего развития визуального языка дягилевской антрепризы.

Костюм, созданный по работе Ларионова к одной из постановок Дягилева, XX век

Пабло Пикассо

Привлечение Пабло Пикассо к работе над «Русскими сезонами» стало для Сергея Дягилева знаковым достижением — испанский мастер оказался в числе первых зарубежных художников, согласившихся сотрудничать с антрепризой. Его дебют в качестве сценографа состоялся в 1917 году и был связан с авангардным балетом «Парад». Эта работа, созданная в сотрудничестве с Жаном Кокто и Эриком Сати, оказалась настолько новаторской и эпатажной, что сумела отвлечь внимание парижской публики и критики от предыдущих скандальных премьер — «Весны священной» и «Послеполуденного отдыха фавна». Таким образом, «Парад» не только ознаменовал новый этап в визуальной эстетике дягилевских постановок, но и выступил в роли своеобразного «художественного щита», позволившего антрепризе преодолеть последствия прежних творческих провокаций.

Пабло Пикассо — занавес к балету «Парад», 1917

Примечательно, что название балета «Парад» не имеет ничего общего с военными шествиями. В данном контексте это возглас балаганного зазывалы, приглашающего публику на представление уличного театра. Музыкальное сопровождение к этой новаторской постановке создал Эрик Сати — эксцентричный композитор, чья внешность респектабельного буржуа скрывала парадоксальное чувство юмора, язвительность и незаурядный творческий дар. Известный своей страстью к коллекционированию зонтов, Сати сумел написать партитуру, идеально передающую атмосферу балаганного действа. Либретто же принадлежало перу Жана Кокто, уже имевшего опыт сотрудничества с Дягилевым.Кокто с восхищением отзывался о совместной работе с Пикассо: «Пикассо поражает меня каждый день. Находится рядом с ним — это большая честь и тяжелая работа… Зрители были поражены первым балетом с кубистическими костюмами и декорациями». Для самого Пикассо эта постановка представляла собой не просто хореографический эксперимент с кубистической эстетикой, но и первый опыт театральной работы вообще. Художник избрал провокационную стратегию, намеренно шокируя аудиторию.

Любопытно, что зрители могли бы психологически подготовиться к визуальному шоку еще при входе в зал, однако Пикассо мастерски усыпил их бдительность. Расписанный им занавес, выполненный в мягкой, почти идиллической манере, создавал обманчивое впечатление традиционного спектакля, делая последующее столкновение с кубистическими декорациями и костюмами еще более неожиданным и эффектным. Этот сознательный контраст между занавесом и основным действием стал гениальным режиссерским ходом, усилившим общее воздействие спектакля.

Созданный Пикассо занавес представлял собой сложную многофигурную композицию, наполненную поэтической образностью и ностальгическим настроением. На нем была запечатлена группа цирковых артистов, расположившихся за столом прямо на сцене. Среди них можно было узнать задумчивого Арлекина, меланхоличного Пьеро, обнимающего свою спутницу, бравого солдата в блестящем шлеме и изящную девушку в романтичной широкополой шляпе. Взоры всех персонажей были обращены к трогательной сцене — белой крылатой лошади, к которой приник в поисках молока жеребенок. Мать-кобыла нежно вылизывала детеныша, словно не замечая другую крылатую фигуру — девочку в белом платье, которая, стоя на спине животного, тянулась к печальной обезьянке, сидевшей на яркой разноцветной лестнице.

Эта идиллическая картина, обрамленная пышным черным занавесом и подобранными шнурами алыми драпировками, создавала ожидание чего-то возвышенного и лирического. В просветах между складками ткани угадывались очертания идиллического пейзажа с голубым небом, зелеными лугами, античными руинами и синеватыми пологими холмами. Однако вместо обещанной поэзии зрителей ждал эстетический шок. Вместо привычных балетных трико, изящных коротких курточек и воздушных пачек на сцене появились громоздкие, намеренно неуклюжие костюмы, сконструированные из дерева, жести и грубого папье-маше. Эти сковывающие движения конструкции заставляли танцовщиков двигаться угловато и механистично, что полностью соответствовало художественному замыслу создателей спектакля, стремившихся показать безжалостную сущность новой, механизированной эпохи, где живой человек оказывается заложником бездушных форм и технологий.

Музыкальное сопровождение Эрика Сати, намеренно усложненное по инициативе Жана Кокто включением урбанистических звуков — стуком пишущих машинок и промышленными шумами, — также вызвало решительное отторжение у традиционно настроенной публики. Сергей Дягилев, безусловно, предвидел, что новаторский характер спектакля спровоцирует определенное недовольство, и даже с некоторым удовольствием ожидал привычного театрального скандала. Однако интенсивность и резкость общественной реакции превзошли все его ожидания.

Среднестатистические отзывы в прессе того периода демонстрировали единодушное возмущение. Типичным примером может служить следующая рецензия: «Антигармоничный, одержимый навязчивыми идеями композитор пишущих машинок и механических трещоток Эрик Сати ради минутной прихоти опорочил репутацию „Русского балета“, устроив беспрецедентный художественный скандал, в то время как истинно талантливые музыканты продолжают тщетно ожидать исполнения своих произведений.Что касается геометрического мазилы и бездарного пачкуна Пикассо, то он нагло выпятился на авансцену театрального искусства, тогда как подлинные художники смиренно дожидаются возможности показать свои работы». Подобные высказывания наглядно иллюстрируют глубину эстетического шока, пережитого консервативной частью художественного сообщества при столкновении с радикальным искусством авангарда.

Супруги Делоне

Любовь Чернышева

В 1918 году Сергей Дягилев предпринимает смелый художественный эксперимент, представив обновленную версию балета «Клеопатра», первоначально поставленного почти десятилетие назад. Новаторство заключалось в полном визуальном переосмыслении спектакля: вместо роскошных, ставших уже классическими декораций и костюмов Льва Бакста, публике была предложена авангардная интерпретация художницы Сони Делоне.

Испания, куда супруги Делоне переехали в годы Первой мировой войны, стала местом интенсивной работы над этим проектом. Именно там, вдохновленная средиземноморским колоритом, Соня создавала эскизы костюмов и сценографии для дягилевской антрепризы. Этот творческий период оказался судьбоносным для её карьеры: в Мадриде при активном содействии и покровительстве Дягилева состоялось открытие её первого авторского Дома моды, получившего название «Casa Sonia». Успешный испанский опыт позволил Делоне по возвращении в Париж в 1921 году основать уже знаменитый парижский «Delaunay», что окончательно укрепило её статус на пересечении миров искусства и высокой моды. Таким образом, сотрудничество с «Русскими балетами» стало для Сони Делоне не просто эпизодом театральной работы, а важным этапом в формировании её уникального творческого почерка и предпринимательской инициативы.

Соня Делоне — костюм Клеопатры для постановки «Русских сезонов» Дягилева, 1918

Художница предложила радикально новое прочтение египетской темы, отказавшись от чувственной ориентальной эстетики Льва Бакста в пользу строгой геометрии и динамичных цветовых контрастов.

Визуальный язык Делоне строился на принципах симультанизма — созданного ею художественного направления, где главным выразительным средством становилось взаимодействие чистых цветов и ритмических форм. Её костюмы напоминали не столько исторические одеяния, сколько подвижные цветовые конструкции, где круги и дуги создавали сложные пространственные вибрации. Декорации, вероятно, представляли собой крупные цветовые плоскости, которые не иллюстрировали Древний Египет, а передавали внутреннюю энергию спектакля через абстрактные композиции. Этот творческий эксперимент совпал с испанским периодом жизни Делоне, где под покровительством Дягилева она открыла свой первый Дом моды Casa Sonia. Хотя её версия «Клеопатры» не затмила славу бакстовской постановки, значение этой работы невозможно переоценить. Дягилев демонстрировал готовность вести диалог с самыми радикальными течениями эпохи, переводя балетный театр от нарративной декоративности к чистой пластической выразительности. В интерпретации Делоне восточная сказка превратилась в исследование цвета и формы, став важной вехой в истории взаимодействия авангардного искусства и театра.

Робер Делоне — дизайн сцены (Клеопатра), 1918

Робер Делоне вместе с Соней разрабатывал теорию симультанизма (simultanéisme), основанную на динамическом контрасте цветов и их способности создавать ощущение движения и глубины. Эта художественная концепция стала основой для знаменитой работы Сони Делоне над обновленной версией балета «Клеопатра» в 1918 году. Хотя Робер не выступал непосредственным автором декораций, его идеи о взаимодействии цветовых ритмов и геометрических форм нашли прямое отражение в сценографическом решении спектакля. Можно утверждать, что его теоретические разработки стали интеллектуальным фундаментом этой авангардной постановки.

Анри Матисс

В 1925 году, предпринимая творческое обновление балета «Песнь соловья», Сергей Дягилев вновь продемонстрировал свое уникальное умение привлекать к сотрудничеству самых неожиданных мастеров. На этот раз его выбор пал на Анри Матисса — художника, чье имя уже давно вошло в пантеон великих модернистов, а возраст и сложившийся стиль, казалось бы, делали его маловероятным кандидатом для работы в балетном театре. Однако харизма и убедительность Дягилева возымели свое действие. Сам Матисс впоследствии с легким изумлением вспоминал, как стремительно разворачивались события: едва успев согласиться на предложение импресарио, он неожиданно для себя обнаружил, что с присущей ему скрупулезностью изучает коллекцию исторических орнаментов в лондонском музее Виктории и Альберта, отбирая образцы для создания эскизов театральных костюмов и декораций. Этот эпизод красноречиво свидетельствует о невероятной энергии Дягилева, способной вовлечь в водоворот своих проектов даже самых маститых и признанных художников.

Костюмы Матисса для «Русских сезонов» на выставке в Риме в 2015 году.

Композиторы

Музыкальная палитра «Русских сезонов» отличалась необычайным разнообразием, объединяя российских и европейских композиторов в едином творческом пространстве. Центральной фигурой музыкального оформления антрепризы, безусловно, стал Игорь Стравинский, создавший для Дягилева свои знаменитые балеты «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная», которые произвели подлинную революцию в музыкальном языке XX века.

Важную роль в формировании уникального звучания «Русских сезонов» сыграло творческое наследие композиторов «Могучей кучки». Николай Римский-Корсаков был представлен не только оперой «Псковитянка», но и симфонической сюитой «Шехеразада», легшей в основу одноименного балета. Модест Мусоргский вошел в репертуар грандиозной оперой «Борис Годунов» и музыкой из «Князя Игоря» в хореографической интерпретации. Среди других русских композиторов, чьи произведения звучали в программах Дягилева, следует отметить Николая Черепнина, автора балетов «Нарцисс» и «Красная маска», а также Петра Чайковского и Александра Глазунова, чья музыка включалась в дивертисментные программы.Особое значение имело сотрудничество Дягилева с ведущими европейскими композиторами. Французские импрессионисты Клод Дебюсси и Морис Равель создавали для антрепризы произведения, обогатившие ее звуковую палитру. Немецкий мастер Рихард Штраус сочинил для «Русских сезонов» изысканную «Легенду об Иосифе», а испанский композитор Мануэль де Фалья привнес в балеты Дягилева колорит иберийской музыкальной традиции. Этот международный композиторский состав наглядно демонстрировал универсальный характер дягилевского предприятия, ставшего настоящим мостом между различными национальными музыкальными школами.

После смерти Дягилева

После смерти Дягилева в 1929 году его легендарная антреприза, лишенная своего вдохновителя и организатора, распалась. Наследие «Русских балетов» продолжило жить в деятельности его ведущих хореографов, разнесших дягилевские принципы по разным странам.

Жорж Баланчин, один из последних протеже Дягилева, отправился в США, где основал Школу американского балета и легендарную труппу New York City Ballet. Он кардинально реформировал американский балет, создав свой уникальный неоклассический стиль, где чистая танцевальность доминировала над сюжетом.

Леонид Мясин, первый хореограф, «созданный» Дягилевым, совместно с предпринимателем Рене Блюмом и полковником де Базилем основал труппу «Русский балет Монте-Карло» (Ballets Russes de Monte-Carlo). Эта компания стала прямым наследником репертуара Дягилева, сохранив и продолжив его традиции вплоть до 1950-х годов, объездив с гастролями весь мир и воспитав новое поколение звезд.

Серж Лифарь, последний фаворит Дягилева, остался во Франции и возглавил балетную труппу Гранд-Опера в Париже. Он совершил настоящую революцию, вернув французскому балету былую славу, создав обширный оригинальный репертуар и воспитав плеяду выдающихся артистов.

Параллельно с этим вдова полковника де Базиля, вступив в спор за права на наследие, основала собственную конкурирующую труппу «Оригинальный русский балет». Таким образом, наследие Дягилева не кануло в Лету, а дало мощные побеги, определив развитие мирового балета на десятилетия вперед. Его дух и эстетика продолжили жить в балетных школах Парижа, Нью-Йорка и в международных гастрольных труппах «Русского балета Монте-Карло».

Заключение

«Русские сезоны» Сергея Дягилева утвердились в истории не просто как выдающееся балетное предприятие, но как целостный культурный феномен, воплотивший на международной сцене творческие устремления Серебряного века. Этот масштабный проект представлял собой тщательно выстроенный художественный универсум, где произошло органичное слияние хореографии, музыки и изобразительного искусства. Новаторская пластика Михаила Фокина, звуковые эксперименты Игоря Стравинского и визуальные открытия художников от Льва Бакста до Пабло Пикассо образовали здесь уникальный синтетический сплав.Особую роль в этом синтезе играла сценография, превратившаяся из декоративного фона в активный компонент драматургии. Яркая палитра и восточная экзотика Бакста, стилизация Гончаровой под народный лубок, кубистические конструкции Пикассо — каждый художественный элемент работал на создание целостного сценического произведения. Через эти визуальные образы Европа открывала для себя многоликую Россию — то утонченную и аристократичную, то архаичную и стихийную.

«Русские сезоны» Дягилева совершили революцию в понимании театрального пространства, утвердив принципы тотального художественного синтеза. Их значение выходит далеко за хронологические рамки существования антрепризы, продолжая вдохновлять современных мастеров театра и определяя эталоны сценического искусства, в котором все компоненты — от танца до цвета — сливаются в единый организм. Этот проект продемонстрировал, как национальная культура, переосмысленная через язык современного искусства, способна стать универсальным явлением мирового значения.

Расцвет русского балета: Дягилев и Русские сезоны [Электронный ресурс]. — URL: https://arzamas.academy/materials/1313— [дата обращения: 25.11.2025]

ЧТО ТАКОЕ ДЯГИЛЕВСКИЕ СЕЗОНЫ?[Электронный ресурс]. — URL: https://www.culture.ru/s/vopros/dyagilevskye-sezony/ — [дата обращения: 25.11.2025]

Артисты Дягилева [Электронный ресурс]. — URL: https://balletmagazine.ru/post/dancers-diaghilev-part-1 — [дата обращения: 25.11.2025]

«Русские сезоны» Сергея Дягилева: инновационный балет, будораживший Европу 20 лет [Электронный ресурс]. — URL: https://kulturologia.ru/blogs/070916/31246/ — [дата обращения: 25.11.2025]

«Русские сезоны» Сергея Павловича Дягилева [Электронный ресурс]. — URL: https://soundtimes.ru/balet/o-balete/russkie-sezony-dyagileva — [дата обращения: 25.11.2025]

Художники «Русских сезонов» Дягилева [Электронный ресурс]. — URL: https://arthive.com/publications/3026~Khudozhniki_Russkikh_sezonov_Djagileva — [дата обращения: 25.11.2025]

Русские Сезоны Дягилева, декорации к постановкам [Электронный ресурс]. — URL: http://flightynaty.blogspot.com/2015/04/ballets-russes-diaghilev-set-design.html — [дата обращения: 25.11.2025]

Русские сезоны Дягилева [Электронный ресурс]. — URL: https://diletant.media/articles/30737711/ — [дата обращения: 25.11.2025]

«Русский балет» Дягилева и вопросы коллективного творчества [Электронный ресурс]. — URL:https://iskusstvo-info.ru/russkij-balet-dyagileva-i-voprosy-kollektivnogo-tvorchestva/ — [дата обращения: 25.11.2025]

Сергей Павлович Дягилев — русский художественный и театральный деятель/URL: https://kulturologia.ru/files/u17975/Serge-Diaghilev1916.jpg — [дата обращения: 25.11.2025]

Александр Бенуа — Эскизы к 2 сцене балета «Павильон Армиды», 1907/URL: годhttps://www.belcanto.ru/media/images/composition/thumbnail430_13112606.jpg — [дата обращения: 25.11.2025]

Александр Головин — декорации к «Жар-птице», 1910/URL: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBrW9pGUFvJdTKm97J-nY0XkN0Rb3zxtnmpy_kWbtQW3iDyPayPfn7_vSR5-_23vVZW0GEtPzZujjwEOxewg_TAVigEoVG-6M6o8k0ITB0uAmnIxUWsZ3emswCFKK_LzY4iogZ51-vjNIf/s1600/5seasonGolovinZharPtica+scenery.jpg— [дата обращения: 25.11.2025]

Александра Данилова — «Жар-птица», «Русский балет Монте-Карло», 1926—1934/URL: https://iskusstvo-info.ru/wp-content/uploads/2017/10/diagilev_DSC_3183-min.jpg — [дата обращения: 25.11.2025]

Юрек Шабелевский — «Шехеразада», «Русский балет Монте-Карло», 1930-е/URL: https://iskusstvo-info.ru/wp-content/uploads/2017/10/diagilev_DSC_7334-min.jpg— [дата обращения: 25.11.2025]

Тамара Карсавина — «Жар-птица», «Русский балет Дягилева», 1910/ URL: https://iskusstvo-info.ru/wp-content/uploads/2017/10/diagilev_11-min.jpg — [дата обращения: 25.11.2025]

Леонид Мясин — «Жар-птица», «Русский балет Дягилева», 1926—1928/URL: https://iskusstvo-info.ru/wp-content/uploads/2017/10/diagilev_2_1-min.jpg — [дата обращения: 25.11.2025]

Александр Бенуа — декорации к «Петрушке», 1911/URL:https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk9wCSqqoVZCiBHGKecdOepEIWjwq65PnFbV3gVWc2ZWLOUPVAvoPOewlv6rZR9QxFd1-UPG6nSiYZEJTJOpen8dCPv138o7DXgebEI1ufZiT1eTaQuMS_2zX_z9W03rMyerz_jskhGTjJ/s1600/6seasonBenuaPetrushka+scenery2.jpg — [дата обращения: 25.11.2025]

Леон Войциховский — Французский менеджер. «Парад», «Русский балет Дягилева», 1917/URL:https://iskusstvo-info.ru/wp-content/uploads/2017/10/diagilev_DSC_7453-min.jpg — [дата обращения: 25.11.2025]

Александр Бенуа — эскиз декорации к балету «Павильон Армиды», 1907/URL: https://arthive.com/res/media/img/oy800/article/0af/514191.jpg— [дата обращения: 25.11.2025]

Валентин Серов — афиша для «Русских сезонов», 1909/URL:https://arthive.com/res/media/img/oy800/article/3c5/514195.jpg— [дата обращения: 25.11.2025]

Валентин Серов — Принц. Эскиз фигуры для центральной части занавеса к балету «Шехеразада», 1911/URL:https://arthive.com/res/media/img/oy1200/work/d10/345757.jpg— [дата обращения: 25.11.2025]

Валентин Серов — Эскиз занавеса для балета «Шехерезада», 1910/ URL:https://arthive.com/res/media/img/oy800/work/4a3/293082.jpg— [дата обращения: 25.11.2025]

Лев Бакст — программа балета «Клеопатра» (костюм Клеопатры), 1909/ URL: https://arthive.com/res/media/img/oy1000/article/2e8/514199.jpg — [дата обращения: 25.11.2025]

Лев Бакст — эскиз декорации к балету «Шехеразада», 1910/URL: https://arthive.com/res/media/img/oy800/work/9a0/215616.jpg— [дата обращения: 25.11.2025]

Лев Бакст — эскиз костюма Клеопатры для Иды Рубинштейн к балету «Клеопатра», 1909 /URL:https://arthive.com/res/media/img/oy1000/work/a24/215617.jpg— [дата обращения: 25.11.2025]

Лев Бакст — эскиз костюма Синей султанши к балету «Шахерезада», 1910/URL:https://arthive.com/res/media/img/oy1200/work/4c1/215630.jpg— [дата обращения: 25.11.2025]

Наталья Гончарова — эскиз костюма для оперы-балета «Золотой петушок», XX век/URL:https://arthive.com/res/media/img/oy1200/work/293/134139.jpg— [дата обращения: 25.11.2025]

Наталья Гончарова — эскиз декораций к спектаклю «Золотой петушок», 1914/URL:https://arthive.com/res/media/img/oy800/article/dc0/515096.jpg— [дата обращения: 25.11.2025]

Михаил Ларионов — лес, эскиз декорации к балету «Русские сказки», 1916/URL:https://arthive.com/res/media/img/oy400/work/0e7/621273.jpg— [дата обращения: 25.11.2025]— [дата обращения: 25.11.2025]

Костюм, созданный по работе Ларионова к одной из постановок Дягилева, XX век/URL:https://arthive.com/res/media/img/oy1000/article/34f/523119.jpg— [дата обращения: 25.11.2025]

Пабло Пикассо — занавес к балету «Парад», 1917/URL:https://arthive.com/res/media/img/oy800/work/2cb/404524.jpg— [дата обращения: 25.11.2025]

https://arthive.com/res/media/img/orig/work/c6a/259681.jpg— [дата обращения: 25.11.2025]

https://arthive.com/res/media/img/oy1000/work/878/259680.jpg— [дата обращения: 25.11.2025]

Любовь Чернышева/URL: https://balletmagazine.ru/uploads/posts/april/diaghilev/8e481f078d3f-medium.jpg— [дата обращения: 25.11.2025]

Соня Делоне — костюм Клеопатры для постановки «Русских сезонов» Дягилева, 1918/URL:https://arthive.com/res/media/img/oy1200/work/4f8/523441.jpg— [дата обращения: 25.11.2025]

Робер Делоне — дизайн сцены (Клеопатра), 1918/URL:https://arthive.com/res/media/img/oy800/work/129/495758.jpg — [дата обращения: 25.11.2025]

Костюмы Матисса для «Русских сезонов» на выставке в Риме в 2015 году./https://arthive.com/res/media/img/oy800/article/f8b/523121.jpg— [дата обращения: 25.11.2025]