Восточно-христианская архитектура и интенции формы

Переход от базилики к крестово-купольному храму в восточнохристианской архитектуре меняет намеренье формы — от линейной и процессуальной интенции к центрической статике.

С такой сформировавшейся установкой я зашла в визуальное исследование. Византию не особенно подробно разбирают на неспециализированных курсах по истории искусств: она кажется довольно простой понятной, выражающей общую тенденцию — трансформацию формы (а вместе с тем того, какое направление она нам задает) храмовой архитектуры восточных христианизированных государств.

Но если вдуматься — получается что-то очень странное: как на столь обширной территории мастера осознавали осознавали и трансформировали сложную манипуляцию формой? Вытекала ли она из общего религиозного мировоззрения и поэтому стала общим местом? Есть ли разница в том, как именно меняется эта интенция, или все и впрямь делали всё одинаково?

Утверждение в начале и стало моей гипотезой.

В исследовании я хочу покрутить восточно-христианские памятники архитектуры и понаблюдать за тем, куда они меня ведут.

Я старалась выбирать те архитектурные памятники, которые бы не были особенно необычными и выходящими за общие локальные типы. Выбор кажется не таким интересным, но задача была посмотреть на общие тенденции внутри конкретной территории, а не отследить нетривиальные единичные примеры. Стоит отметить, что я буду рассматривать как интерьеры — где манипуляция пространством наиболее ясно просматривается —так и, в некоторых случаях, экстерьеры (внешние формы тоже могут задавать для нас тон разговора с сакральной архитектурой заранее)

Я не стала рассматривать столичные византийские образцы и сосредоточилась на локальных особенностях как можно более обширного территориального охвата «восточно-христианской» архитектуры. Если не сравнивать все с «оригинальным» образцом, разница в производных будет заментнее.

Материал структурирован от наименьшего общего знаменателя. Я рассмотрю общие крупные территориальные мазки, и внутри каждого выделю отдельные страны.

Мазки идут последовательно от наиболее близкого территориально к византийской столицы к наиболее отдаленному:

— Балканы (Греция, Болгария, Сербия) — Кавказ (Армения, Грузия) — Древняя Русь (её я здесь рассматриваю как отдельный обширный регион в связи с особенной самобытностью и отдаленностью от Византии).

Внимание — все фотографии и планы организовны в слайдеры. Их можно листать!

I. Балканы.

1. Греция

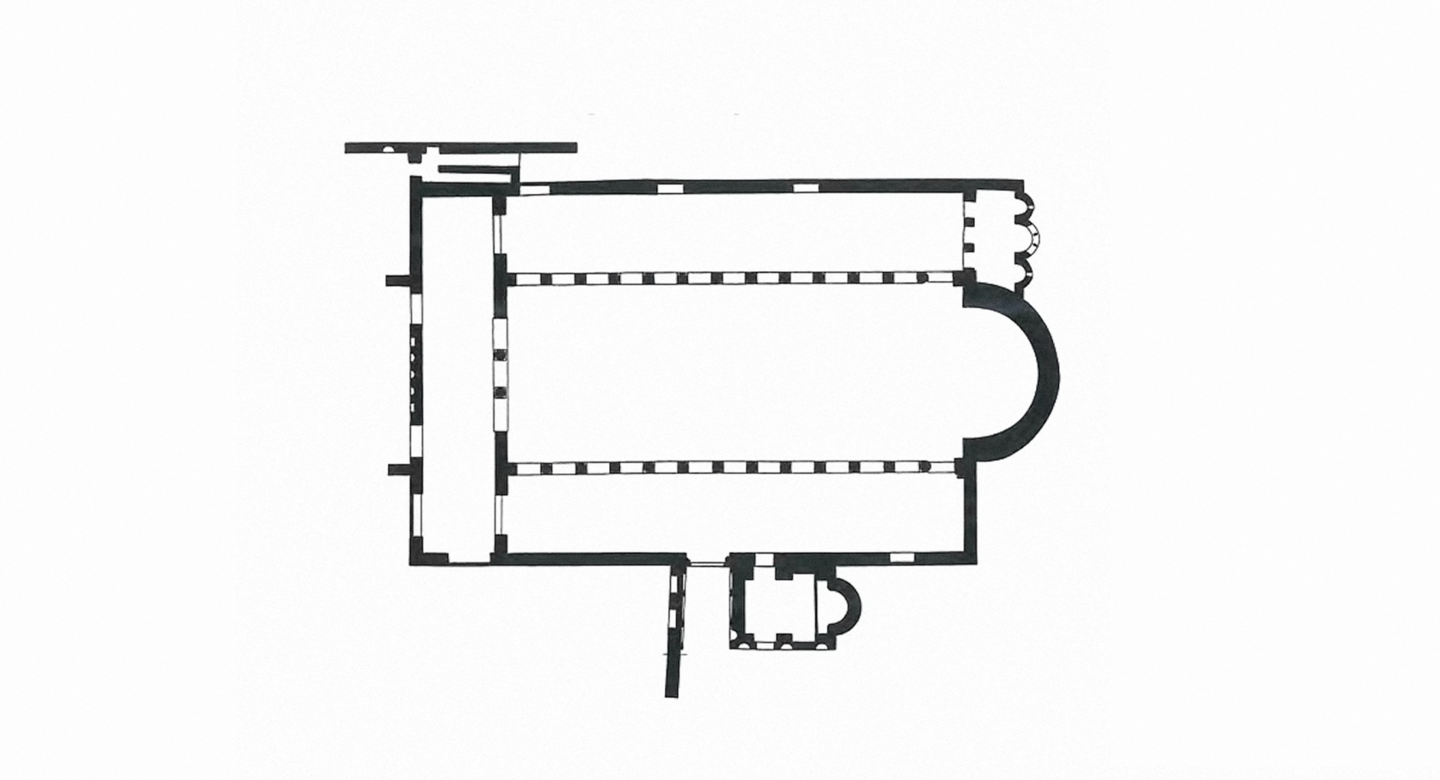

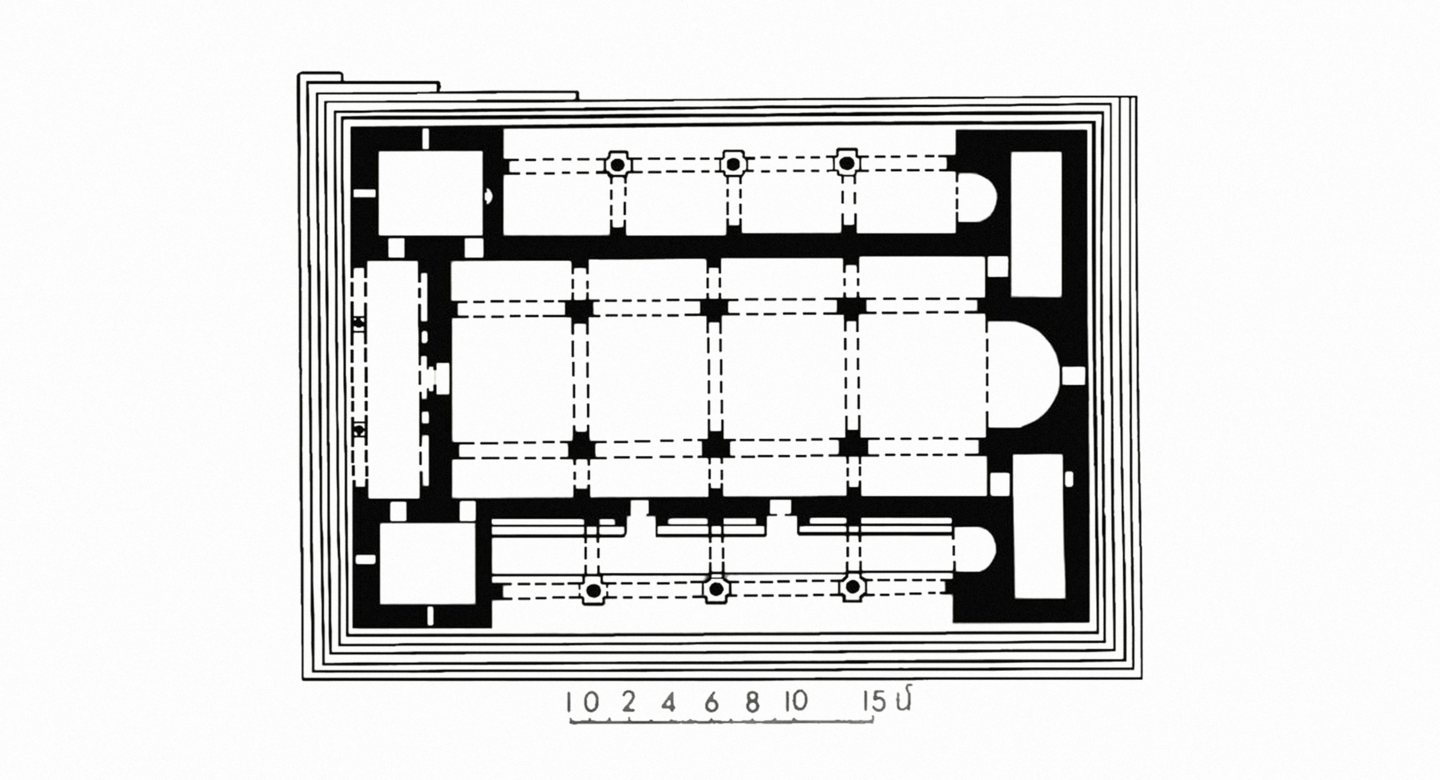

Базилика Ахиропиитос, V в. Фессалоники.

Проследим за внутренней храмовой формой Греции начиная с первых базилик.

Здесь мы попадаем в длинное пространство, всячески подчиненное своему логическому завершению в конце: толкающие нас вперед точным ритмом ряды колонн, округлый объем апсиды, закольцовывающий наш взгляд и притягивающий его к себе, свет из больших аписдных окон, создающий самое светлую точку в здании.

Базилика Св. Дмитрия, V–VII в. Фессалоники

Античные изящные колонны, общая каркасность здания (столько окон и ниш повсюду), свет, вытянутость вверх (и — главное — вперед) делают форму легкой, плавно направляющей нас со всех сторон. Процессуальность, плавный, церемониальный характер — вот, к чему нас легко (хотя и несколько настойчиво) подталкивает здание изнутри.

Базилика Б, VI в. Филиппы.

Тот тип греческих базилик, о котором почти всегда незаслуженно ни слова не говорят — купольная базилика. «Базиликальность» сохранена, но сверху, в восточной части центрального нэфа стоит купол, освящающий алтарь

По сути интенция та же — мы движемся строго к алтарю, процессуальность хода сохраняется. Но активная точка формы раздваивается — на «базиликальный» тип внутреннего движения храма работает не только сам алтарь (вместе с уже перечисленными греческими особенностями), но еще и купол. Купол формы, обычно причисляемый к тому, что добавляет форме статики, здесь работает на динамику!

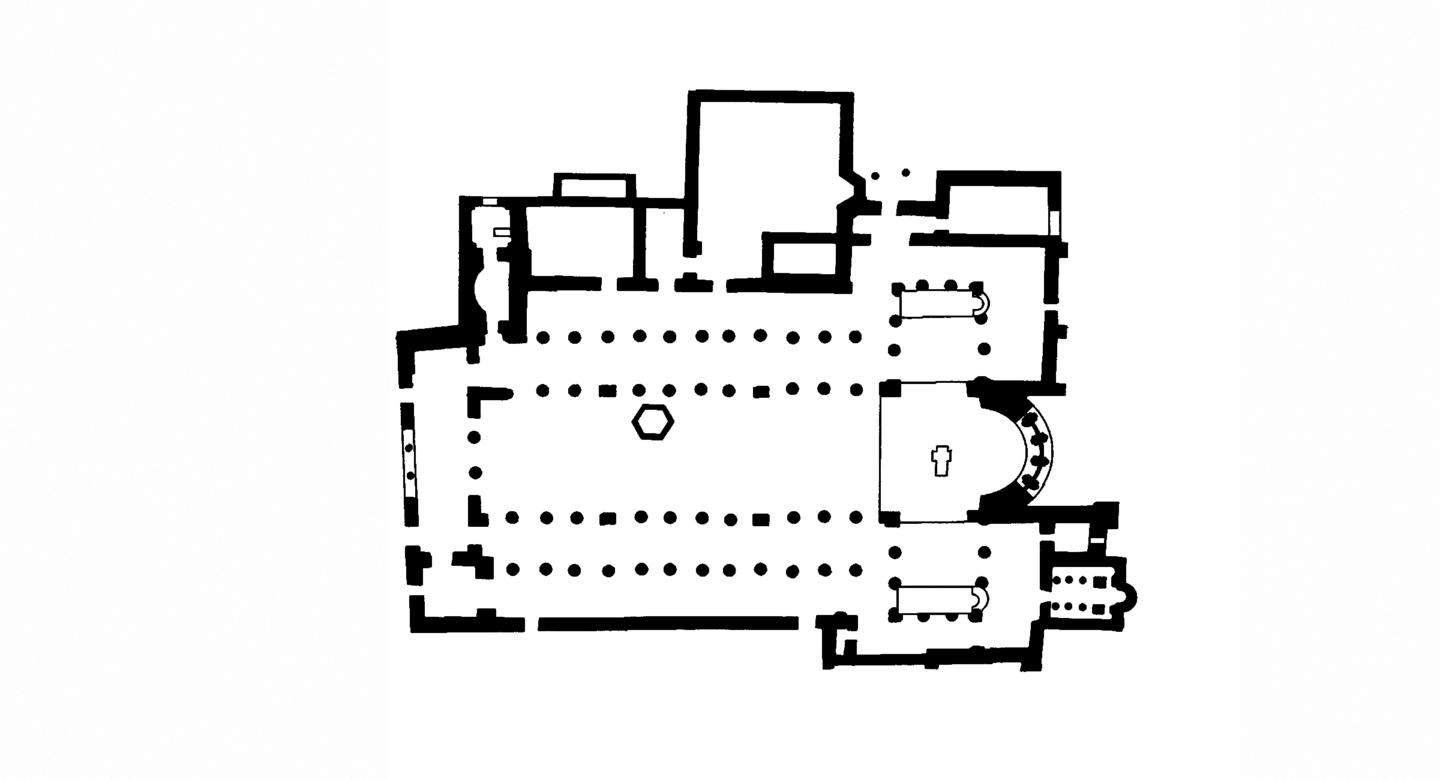

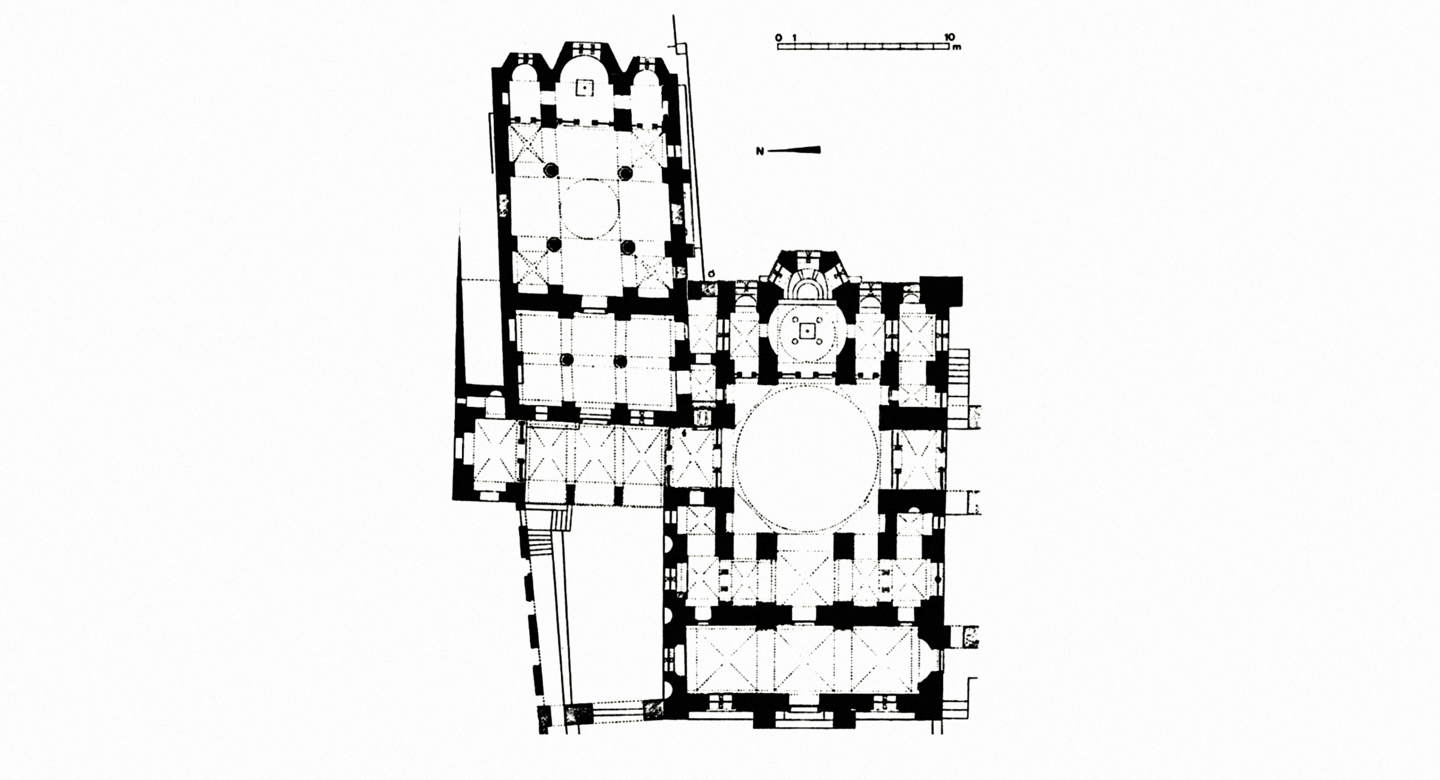

(1) Храм Св. Николая, VI в. (2) Базилика Эктатондапилиани, VI в. о. Парос.

Здесь к храму 6 века пристроили несколько более поздний, и можно детально рассмотреть различия. В маленьком храме, несмотря на то, что купол уже в середине, на «базиликальное» движение он, кажется, почти не влияет — три окна на апсиде, маленькое количество света в куполе и ритмическое движение колонн вперед (см. план) все еще уводят нас на восток.

В пристроенном же храме по-другому: купол берет массивностью формы, доминантами опорных столбов, сильной освещенностью. Мы уже не можем остановиться в середине, и процессуальность нарушена.

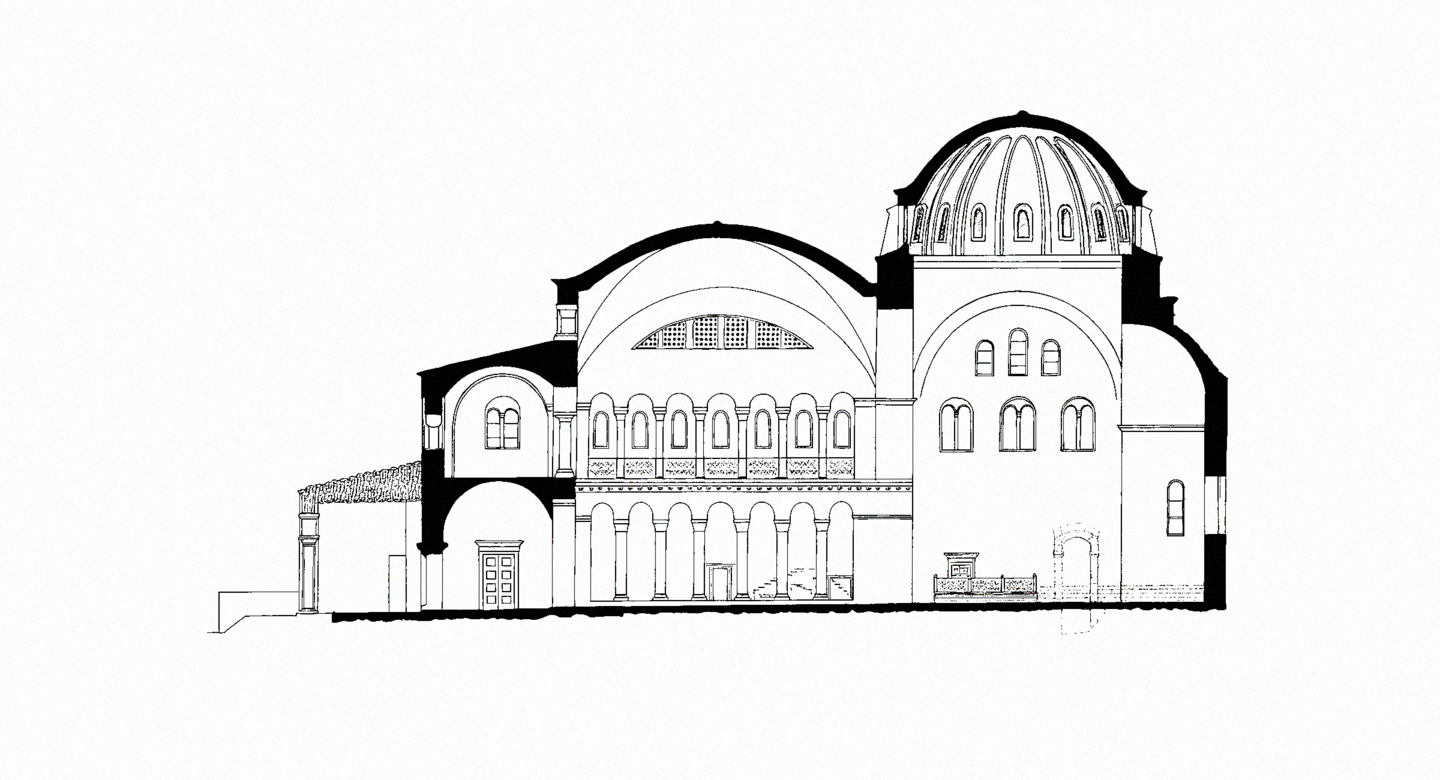

(1) Храм Богородицы, X в. (2) Храм Св. Луки, XI в. Монастырь Осиос Лукас, Фокида.

Даже среди более поздних храмов четырёхколонного крестово-купольного типа мы видим разительные расхождения в движении формы. Снова два храма, теперь уже X–IX веков, один пристроен к другому.

Насколько же различно ведет себя форма внутри: маленький и высокий купол храма Богородицы освещает наш путь, мы задерживаем на нем взгляд, но идем дальше — наш путь не прерывается. Нижний же, храм Св. Луки, целиком сосредотачивает наше внимание на объемном низком куполе — все будто указывает на него — множество сфер сходятся в середине, и мы останавливаемся прямо под ним. Интенция направлена не на апсиду (что интересно, она и не заменяется статикой!), а на купол — он он здесь главная точка напряжения.

Кафоликон монастыря Ватопед, 960-е. Афон.

Есть еще один греческий тип, необычно формирующий пространство внутри себя. Это «триконх афонского типа» — в каждом из подобных три апсиды, примерно равноудаленные рукава креста (сам крест также практически равносторонний) и купол с прорезанными окнами ровно по середине.

Здесь интересны следующие особенности: форма расщепляется на три направления. Общая внутренняя пластика раздробляется, поперечное движение двух других апсид разбивает процессуальное движение на восток. Кажется, теперь это работает не сколько из-за самого купола, сколько из-за столкновения направлений одинаковых по весу противопоставленных форм.

2. Болгария.

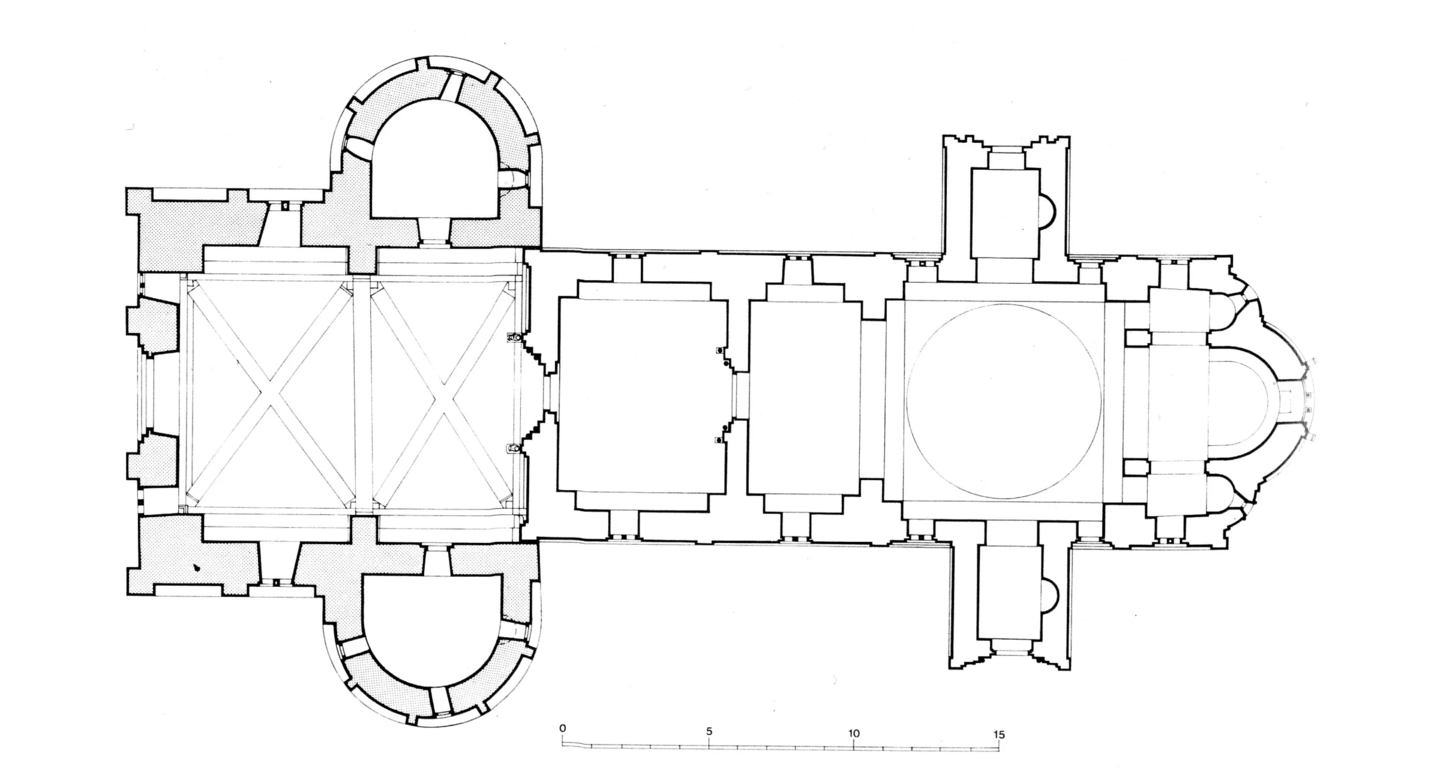

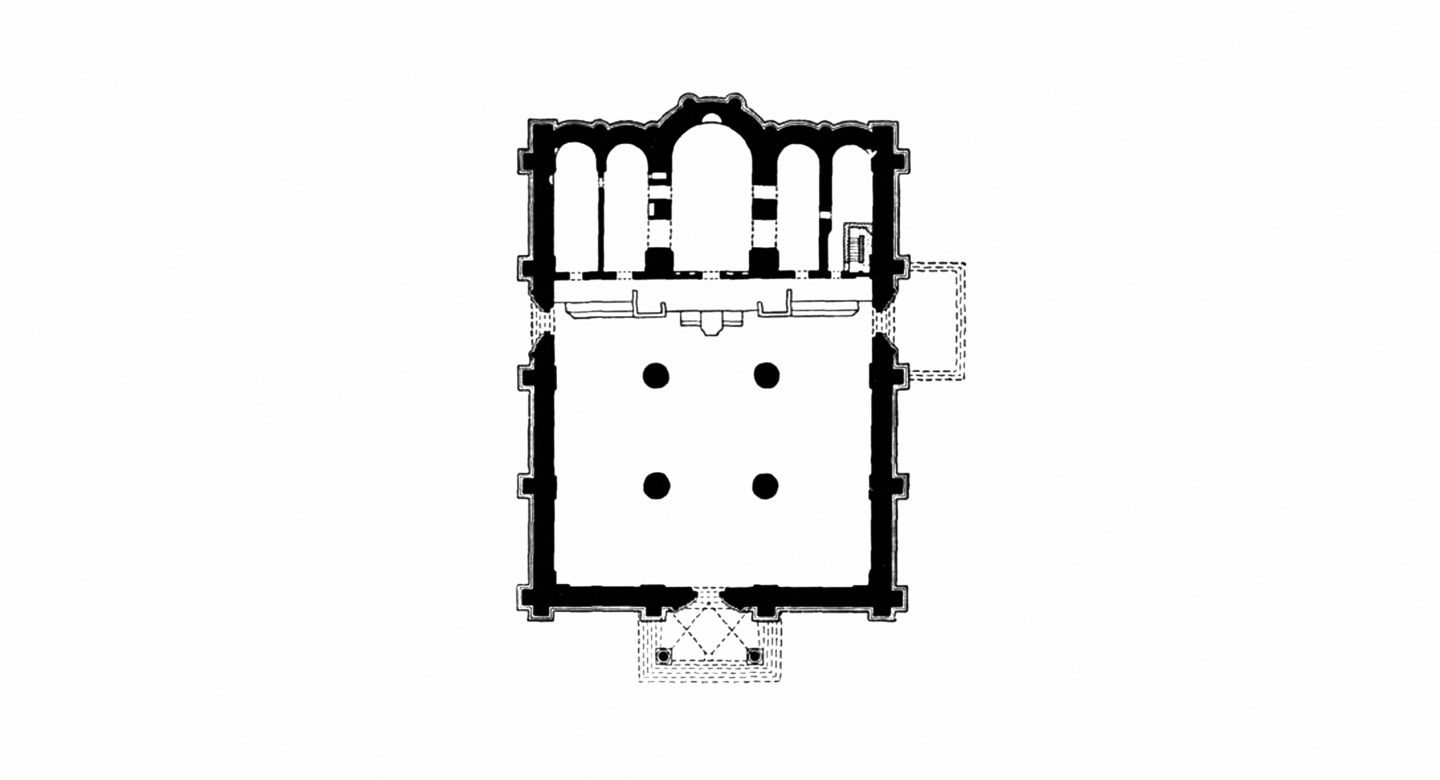

Храм Св. Софии, IV–IX в. София.

Перед нами болгарский вариант раннехристианской базилики. Здесь есть купол (она несколько перестроена в 9 веке), причем от купола исходят рукова креста, и ритмичность прерывается. Он также стоит не в самой восточной части, как мы видели в базилике Б.

Но за счет небольшого объема и вторичности поперечного движения он не влияет на совершенно «базиликальное» направление формы. Также в манипуляции участвует свет — в основном он есть лишь с алтарной части храма. Это уже не греческие пространства, ведущие тебя светом со всех сторон — купол дает движение к востоку именно темнотой (мы не смотрим на верх, там темно). Так же выделяют восток и глухие стены без окон, общая внутренняя скованность формы. И снова купол идет против своей обыкновенной задачи.

Каликафон монастыря Св. Петрици, XIII в. Асеновград.

Тип купольного зала специфически характерен для позднеболгарской архитектуры, поэтому рассмотрим такой пример. Несмотря на явную направленность по западно-восточной оси, у храма совсем нет интанции толкать нас куда-то. Форма концентрируется в середине, под куполом — за счет работы округлых форм у скрытых опорных столбов и света (как сверху из купола, так и из окон по бокам).

Алтарную же часть, наоборот, будто задвигают на второй план — у нее есть три небольшие окна, но в сравнении с остальными центрическими направленностями они почти ничего не дают. Алтарная часть очень маленькая (архитектор еще и дробит её на три части, делая еще менее визуально значимой каждую) и темная. Все внимание формы отдано куполу и подкупольному пространству.

Храм Св. Петра и Павла, XIII в. Велико-Тырново.

В Велико-Тырново (одна из точек сосредоточения типичных поздних болгарских образцов) есть противоположный пример. Небольшой крестово-купольный храм уже встречает нас четкой осью на восток — из-за глухоты над аркой наоса и так небольшой купольной части и вовсе не видно. Интенция начинает задаваться в свете из окна алтарной части. Общую направленность продлевает повешенный искусственный свет, вместе с окном моделирующий движение вперед).

Купол же снова не концентрирует форму — он темный, высокий и свет из окон практически не доходит до пространства внизу. Активный объем заключен в нижней прямоугольной части храма и не поднимается вверх, обращая нас к алтарю как к единственной действительно активной точке.

3. Сербия.

Сербия, как и Древняя Русь, начинает христианский архитектурный путь сравнительно поздно — с XII века. Это делает ее интересной в контексте сравнения с памятниками восточного христианства на Руси — насколько разными методами форма моделирует наше поведение внутри себя.

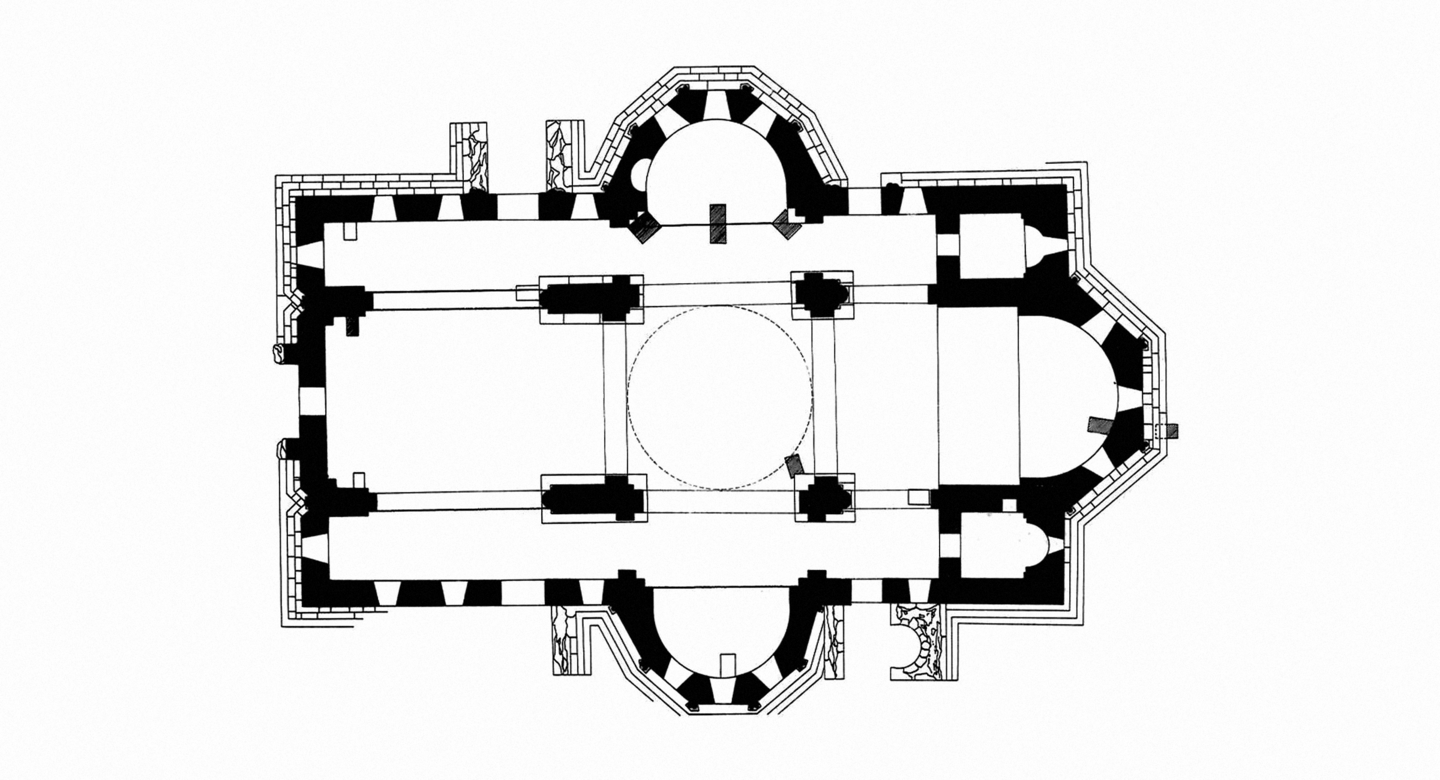

Храм в Студенице, XII в. Сербия.

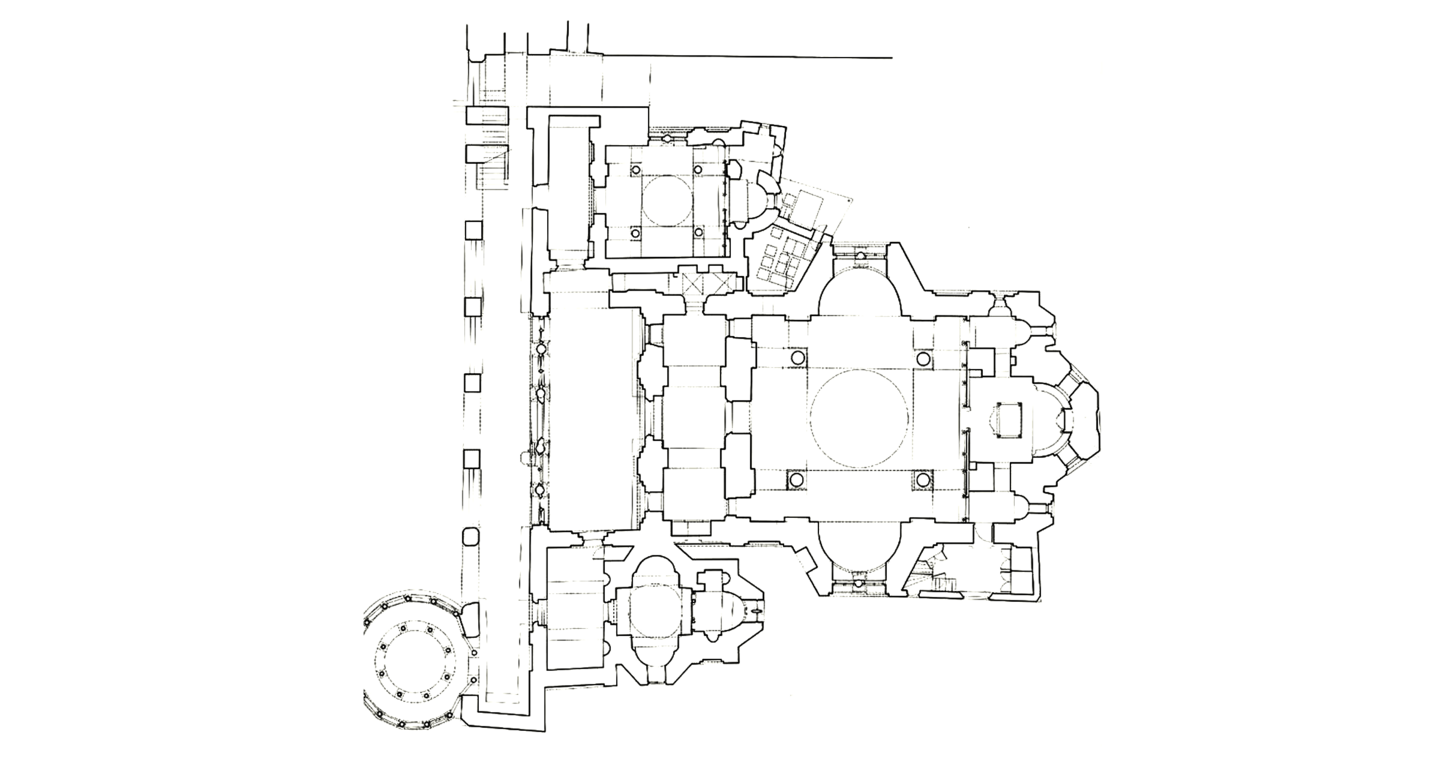

Здесь в ход вступает геометрия. Основное пространство храма (помним, что левая часть с нартексом нас не интересует) создает равносторонний крест, где пространство в середине (подкупольное) — самое большое по площади. Рукава креста ни с одной из четырех сторон не уходят далеко и не создают доминантных автономных пространств. Все это дополняется верхним купольным освещением — здесь форма уже статична, нанизана на светлую ось и не направляет нас куда-либо. Интересно также отметить уходящие в романику треугольные формы, снаружи подчеркивающие эту вертикальность.

(1) Храм Благовещения, XIII в. Градец (2) Храм в Жиче, XIII в.

В целом ранние сербские храмы до XIV века придерживаются этих же формул. Но в поздних вариантах все немного меняется.

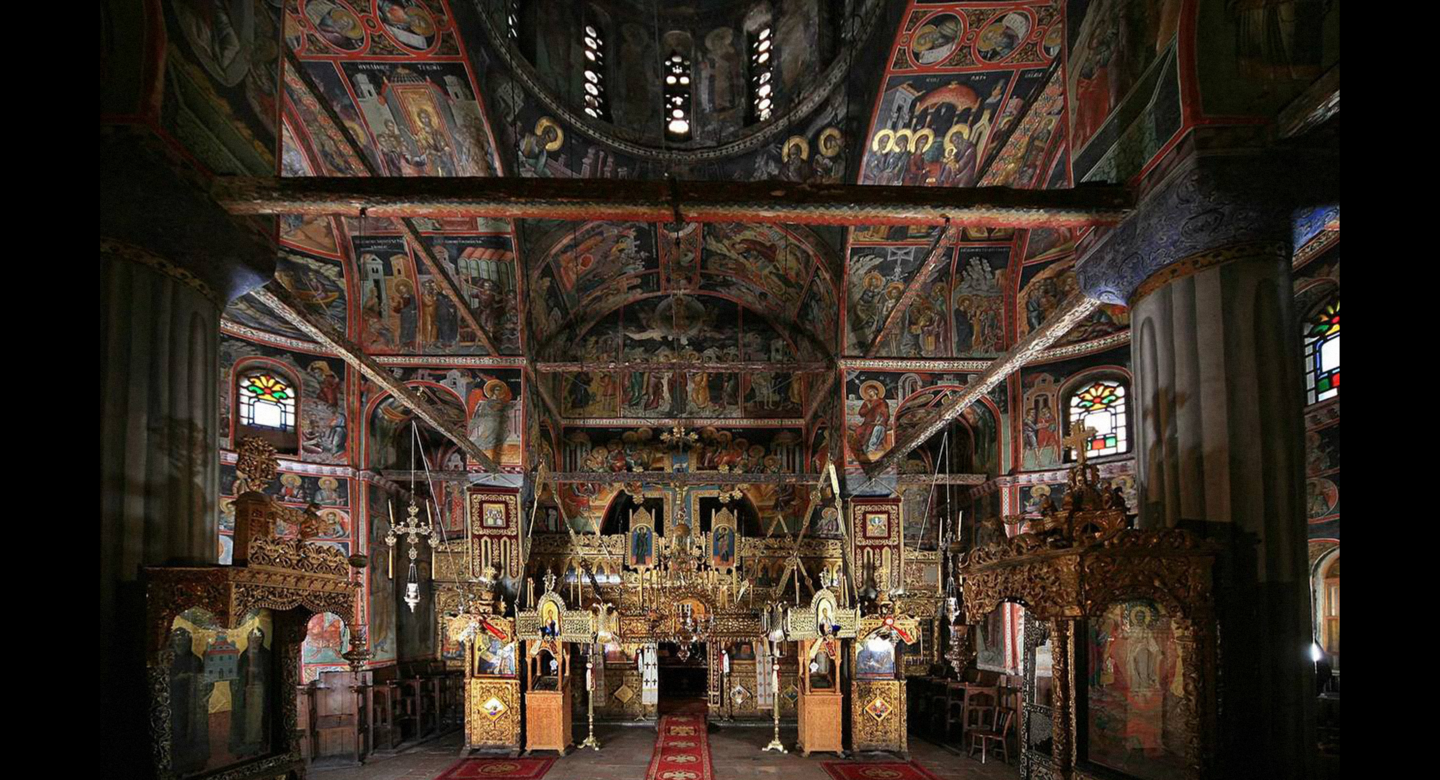

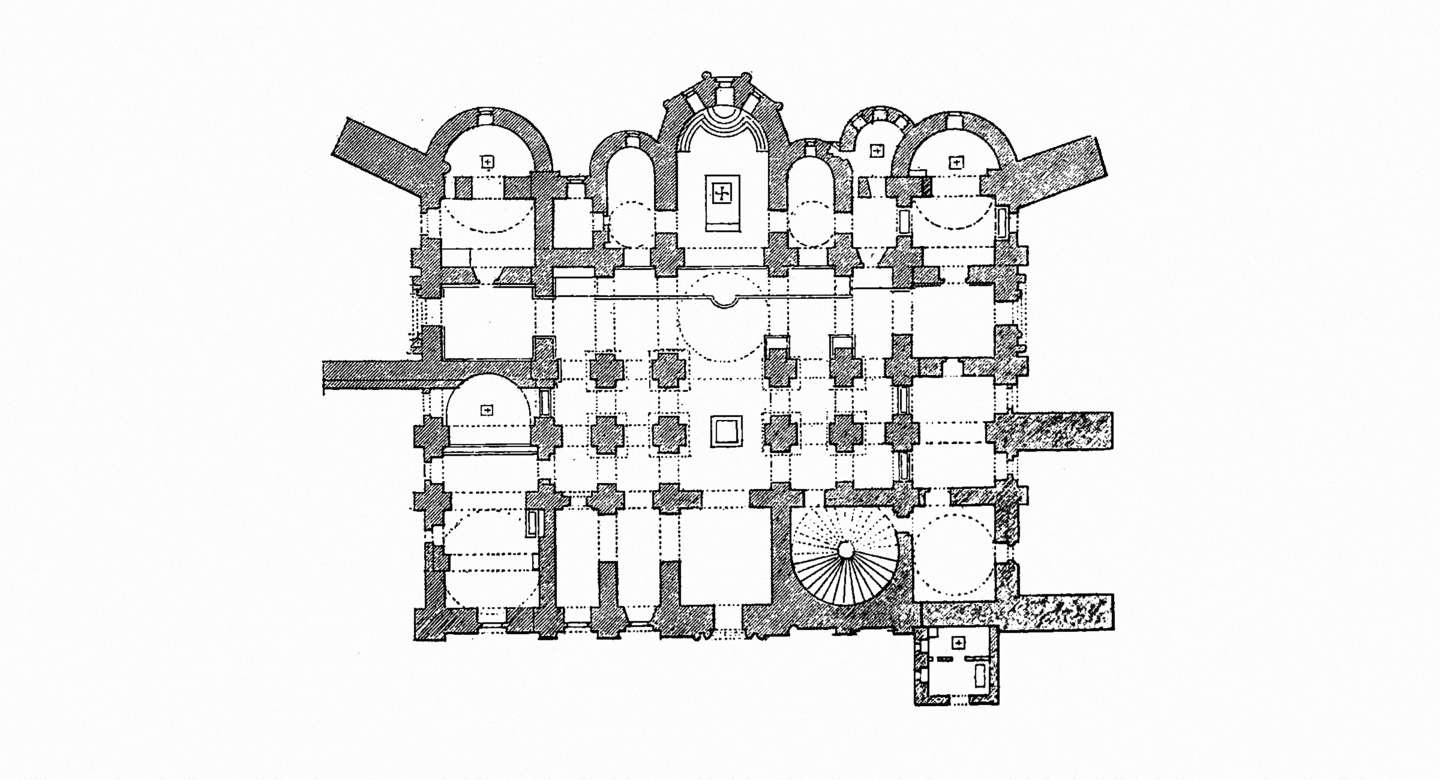

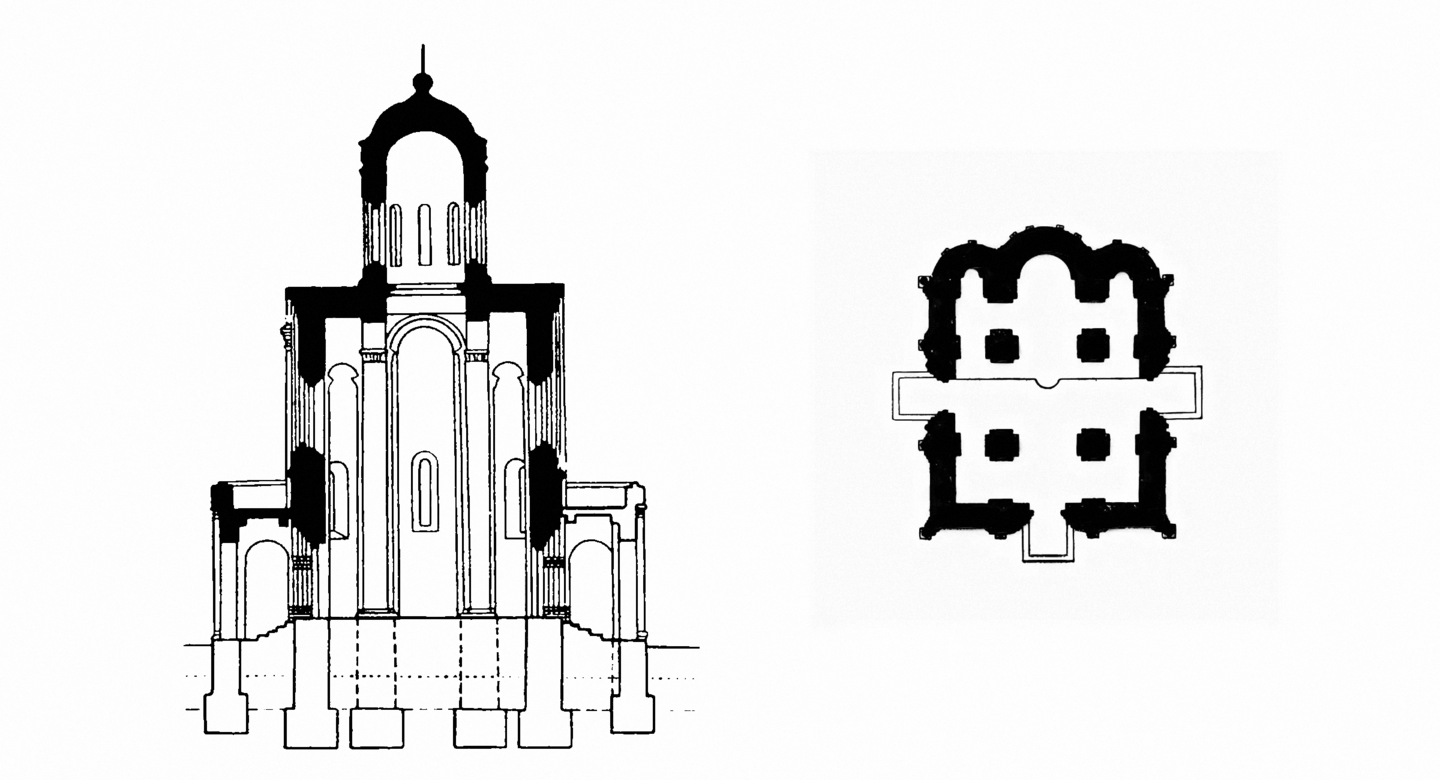

Храм Вседержителя, XIV в. Высокие Дечаны.

Храм монастыря Ресава, XV в.

В более поздних храмах форма перестает концентрироваться площадью подкупольного пространства, но усиливает другую интенционную опору — вертикальную ось. Вытянутость небольшого по диаметру пространства купола прорезает храм и иерархически возвышается над всем остальным, хотя уже не за счет доминирования общим объемом. Мы видим, как центричность в сербской архитектуре достигается разными методами: в начале — больше плоскосным и горизонтальным (большая часть наоса в логическим центре), а позднее — осево-вертикальным (именно высота здесь задает интенцию в высоту, и, соответственно, в середину)

II. Кавказ.

1. Армения.

(1) Ереруйская базилика, V в. (2) Храм в Гарни. I в.

Для базилик Армении можно предположить опору на античный ориентир — храм в Гарни. Помимо общей базиликальной структуры здания внутри можно отметить то, как здание ведет себя снаружи — как и античные образцы, оно стоит на ступенчатой возвышенности (подобие стереобата), уже проводя условные линии по бокам, цепляя за них взгляд. Также стоит отметить и то, что абрис у храма прямоугольный, и формально апсида никак не выделена — также делают в Сирии и кажется важным отметить не только те места, в которых форма пытается манипулировать нами, но и те, в которых не пытается (мы снаружи не воспринимаем алтарную часть как зеркальную, особенную — она утоплена в здании)

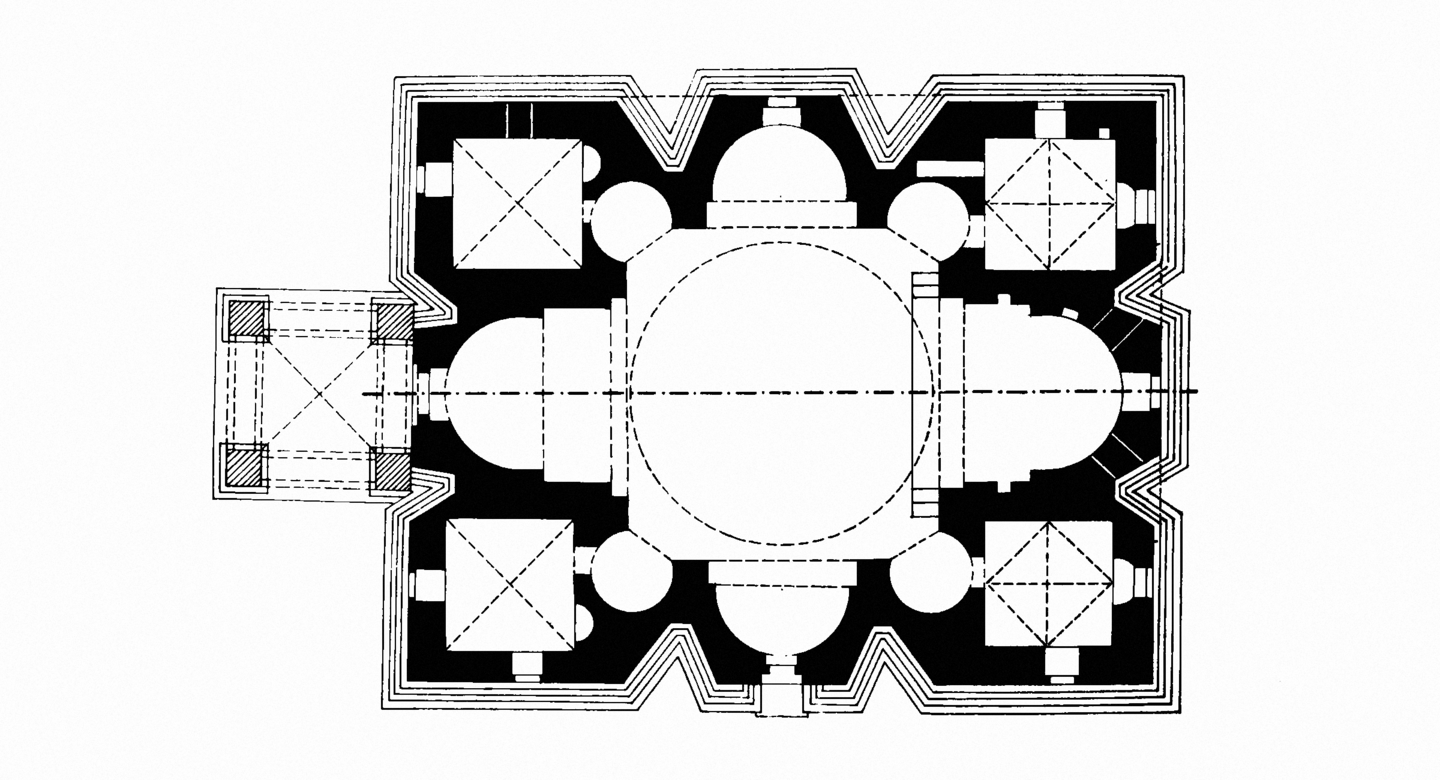

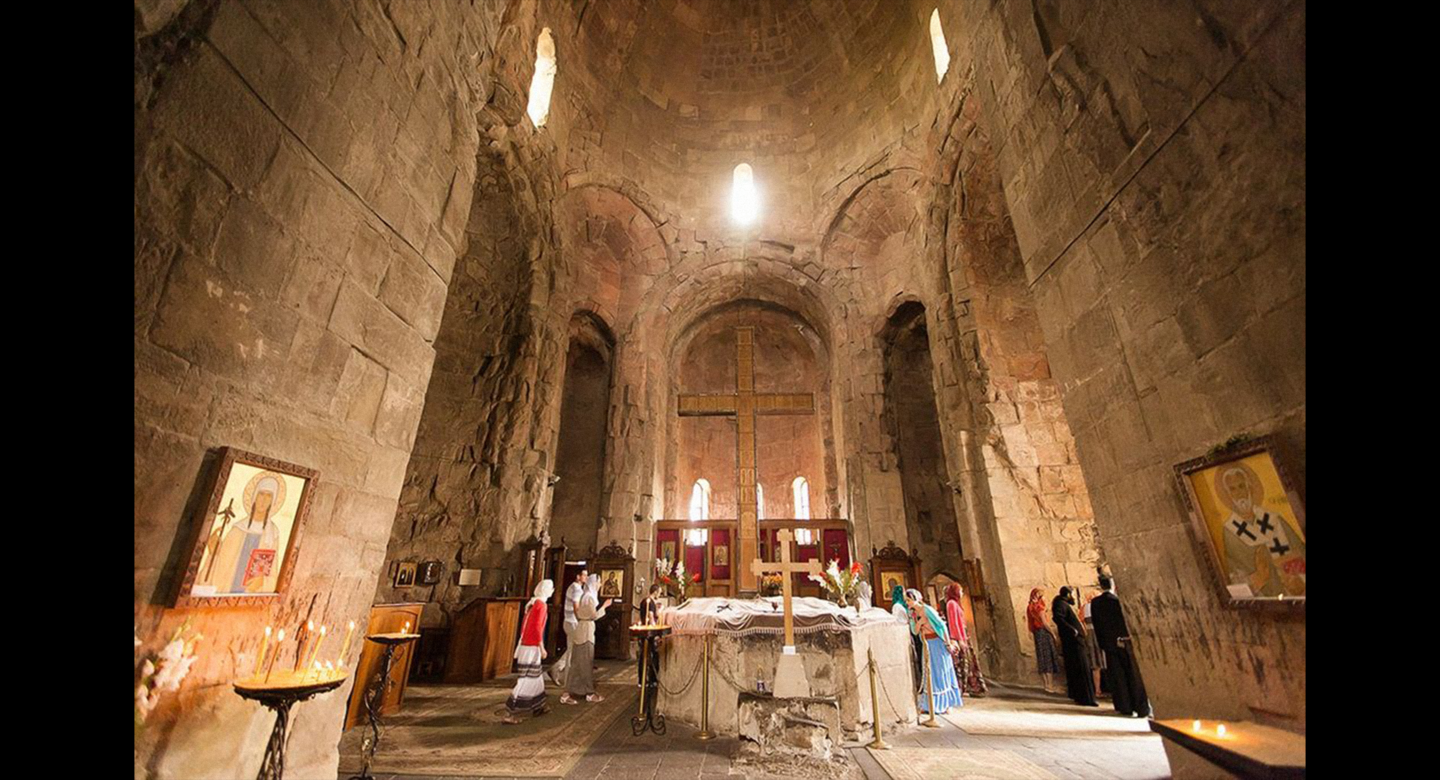

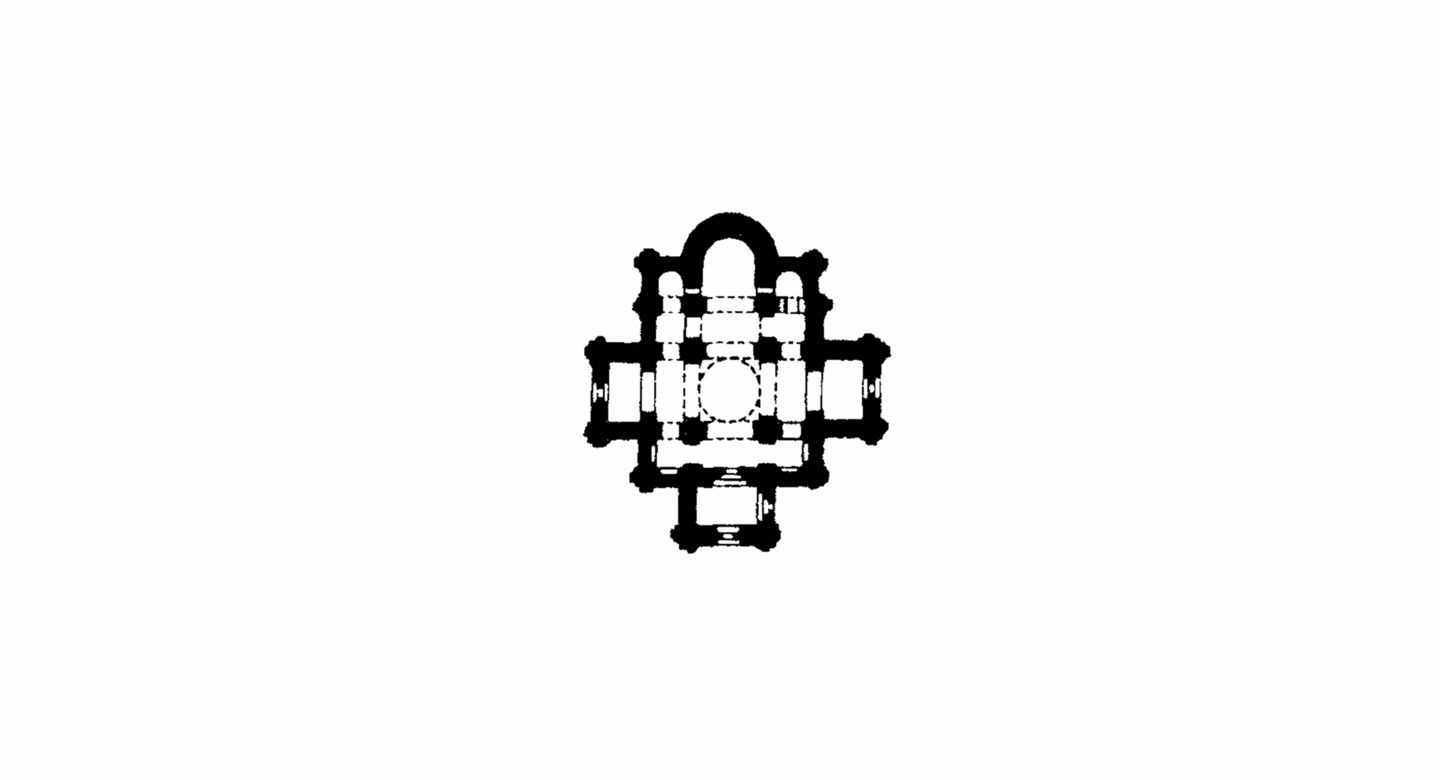

Храм Рипсиме, VII в. Вагаршапат.

Перед нами тетраконх (от греч. τετρα-, четыре). Объемы апсид со всех сторон примерно одинаковые, и вокруг подкупольного пространства его будто «обнимают» 4 полусферы (и 4 маленькие полу-сферы), что еще больше концентрирует форму и ее движение к центру.

Снова обратим внимание на то, что делает и чего не делает форма снаружи. Абрис снова прямоугольный, снаружи храм не говорит о том, что внутри. Все здание состоит будто из геометрически простых объектов, как конструктор. Своей массой, фундаментальностью форма давит, она производит впечатление чего-то очень мощного и основательного. Все вертикали заканчиваются довольно острыми треугольными формами, что вытягивает храм вверх и делает его пирамидальным, направляя взгляд вверх.

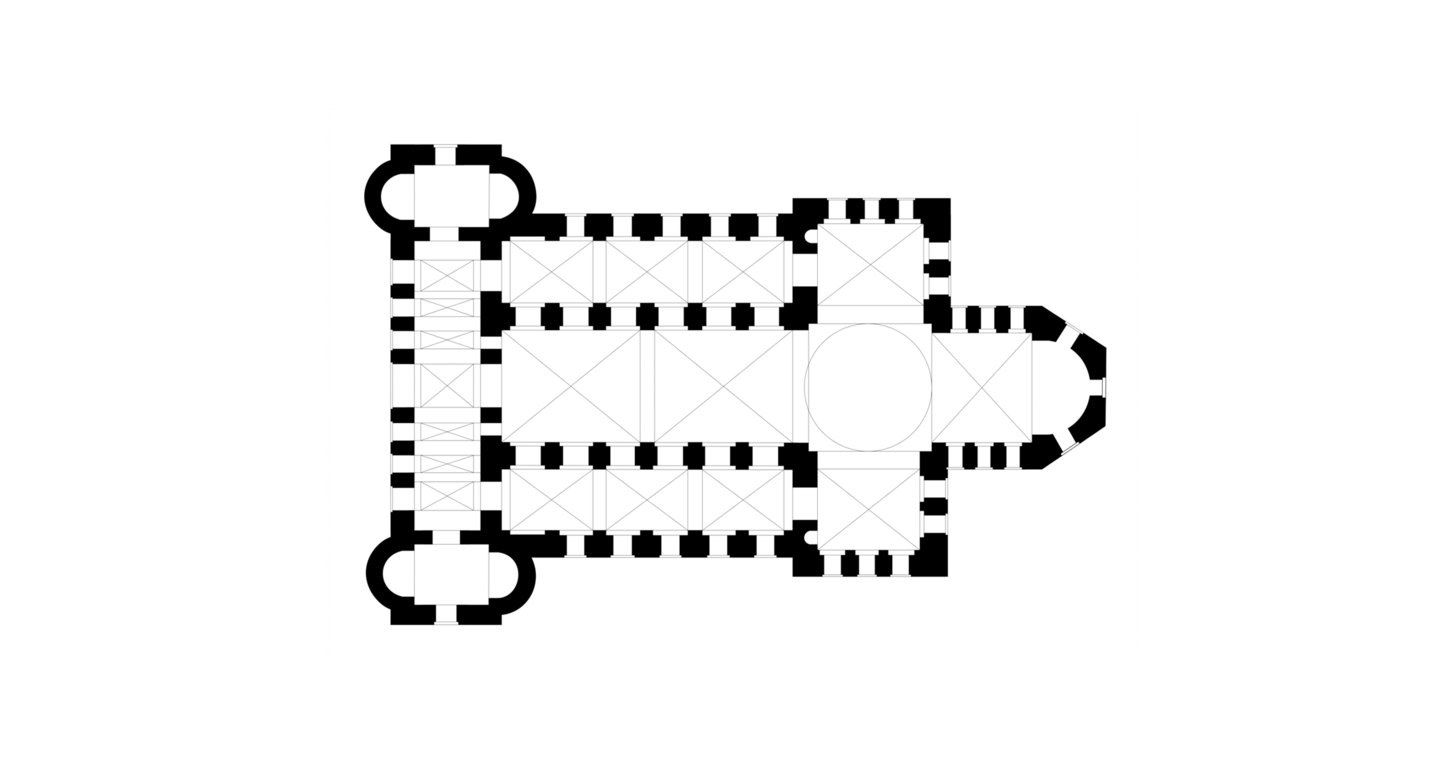

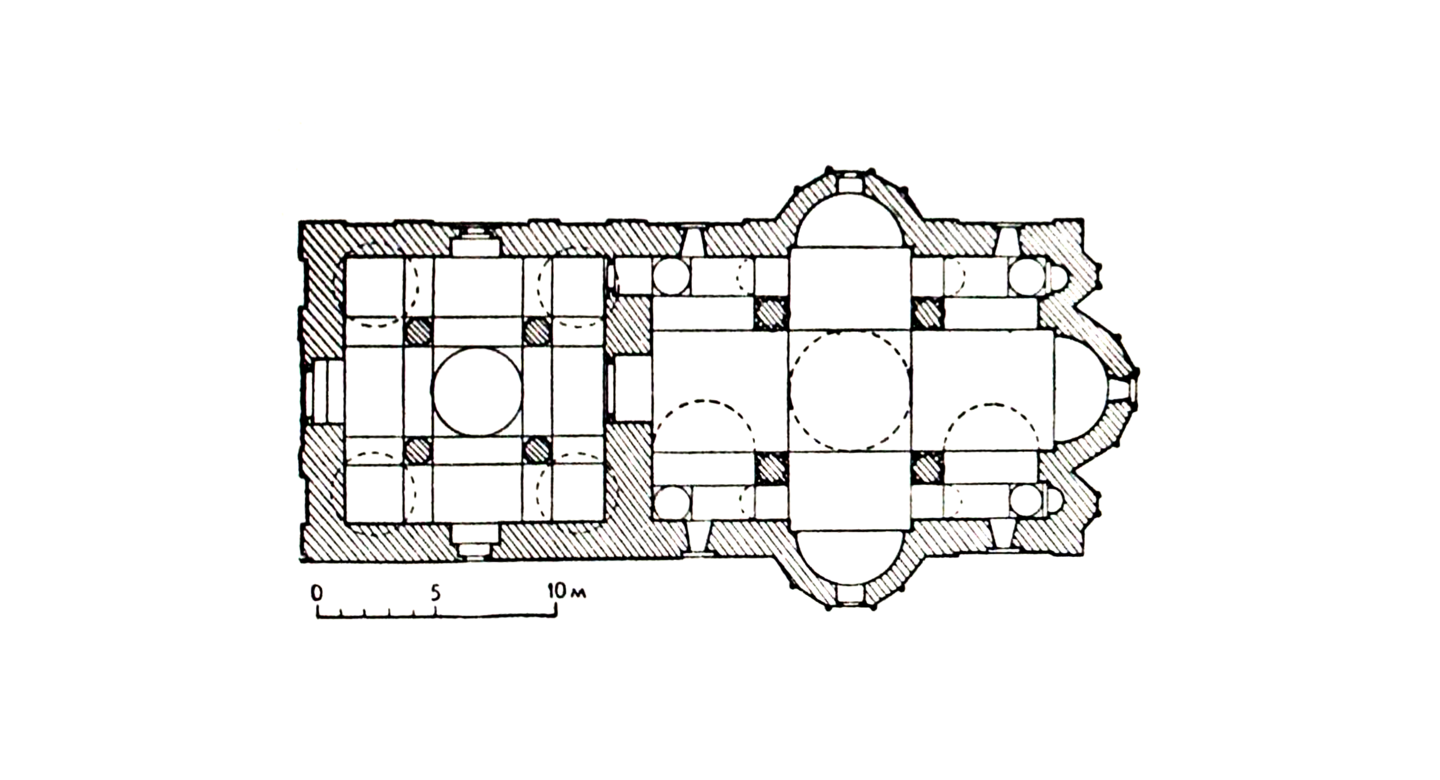

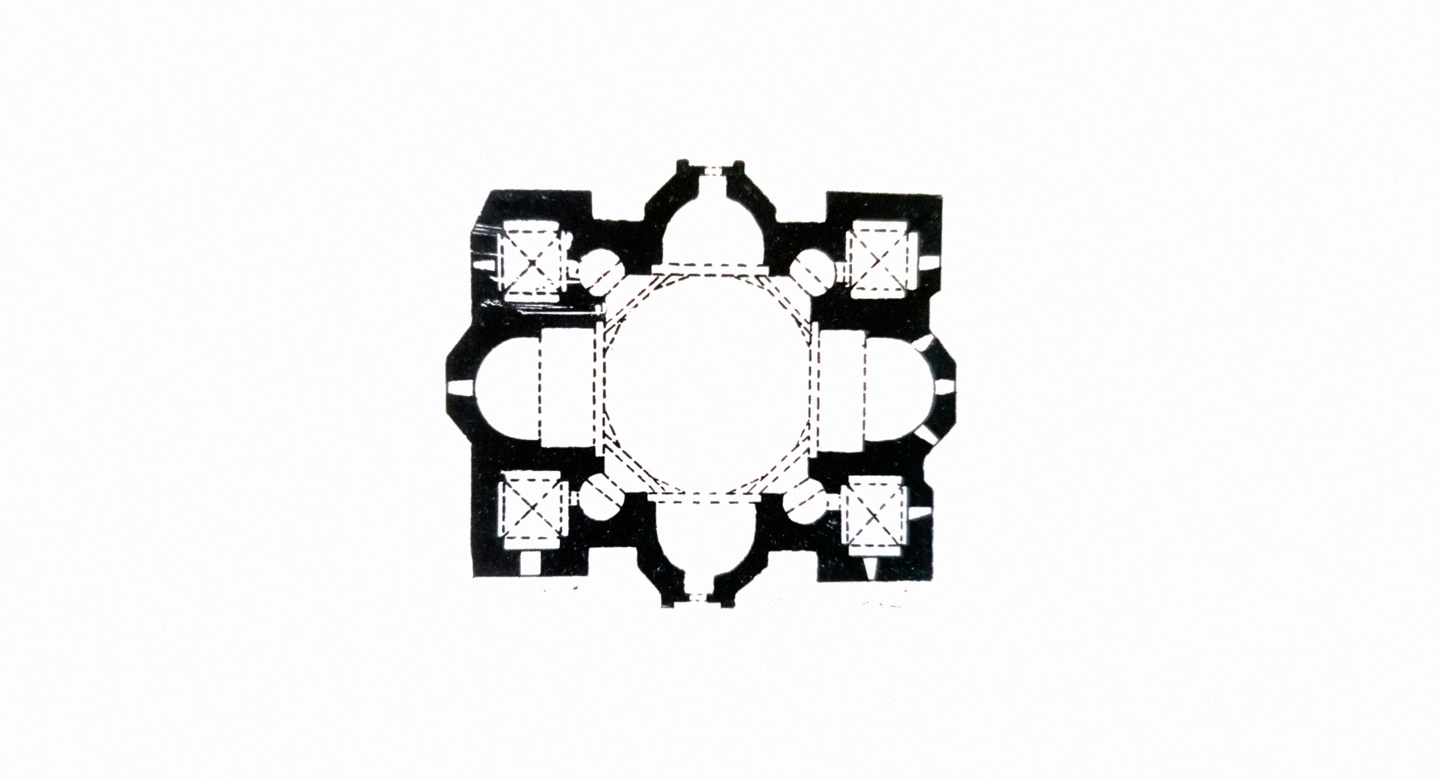

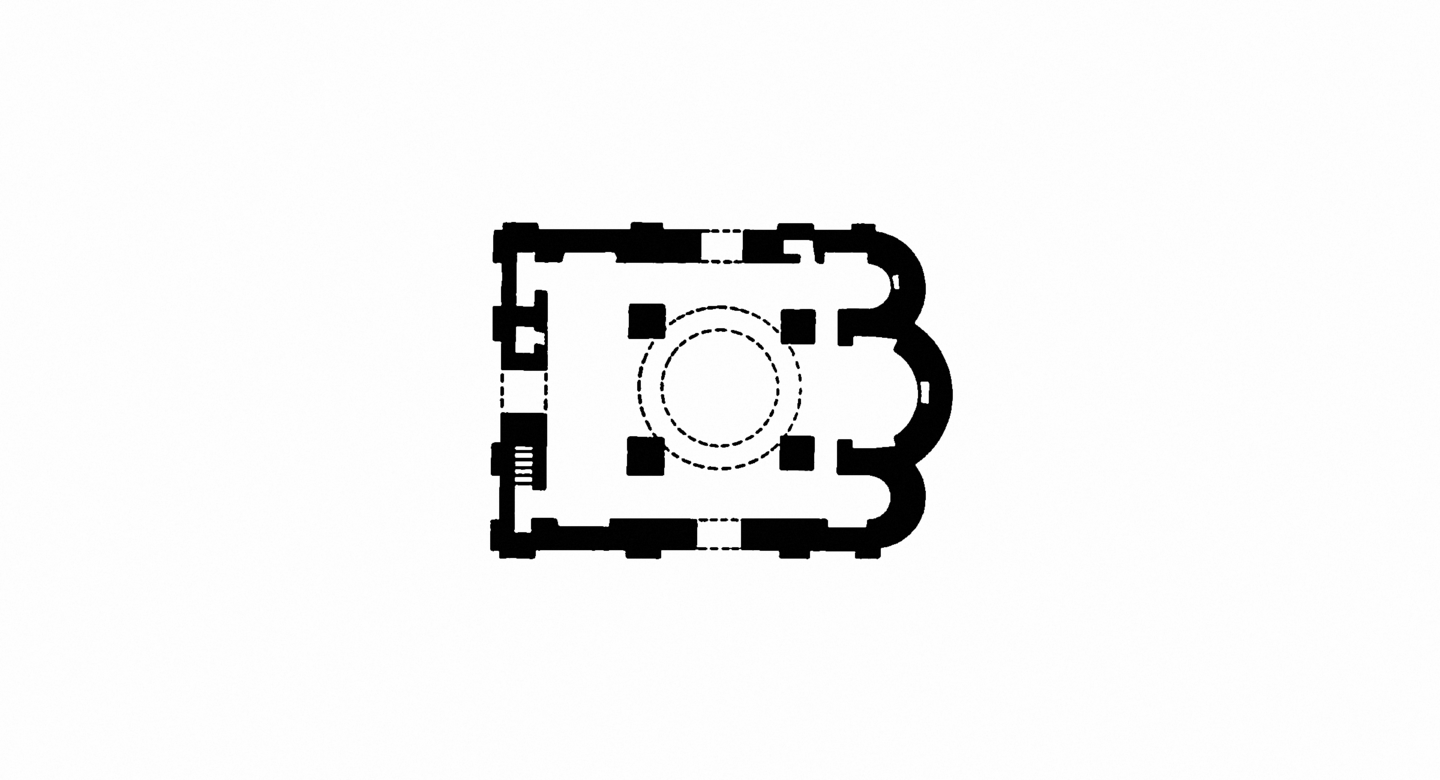

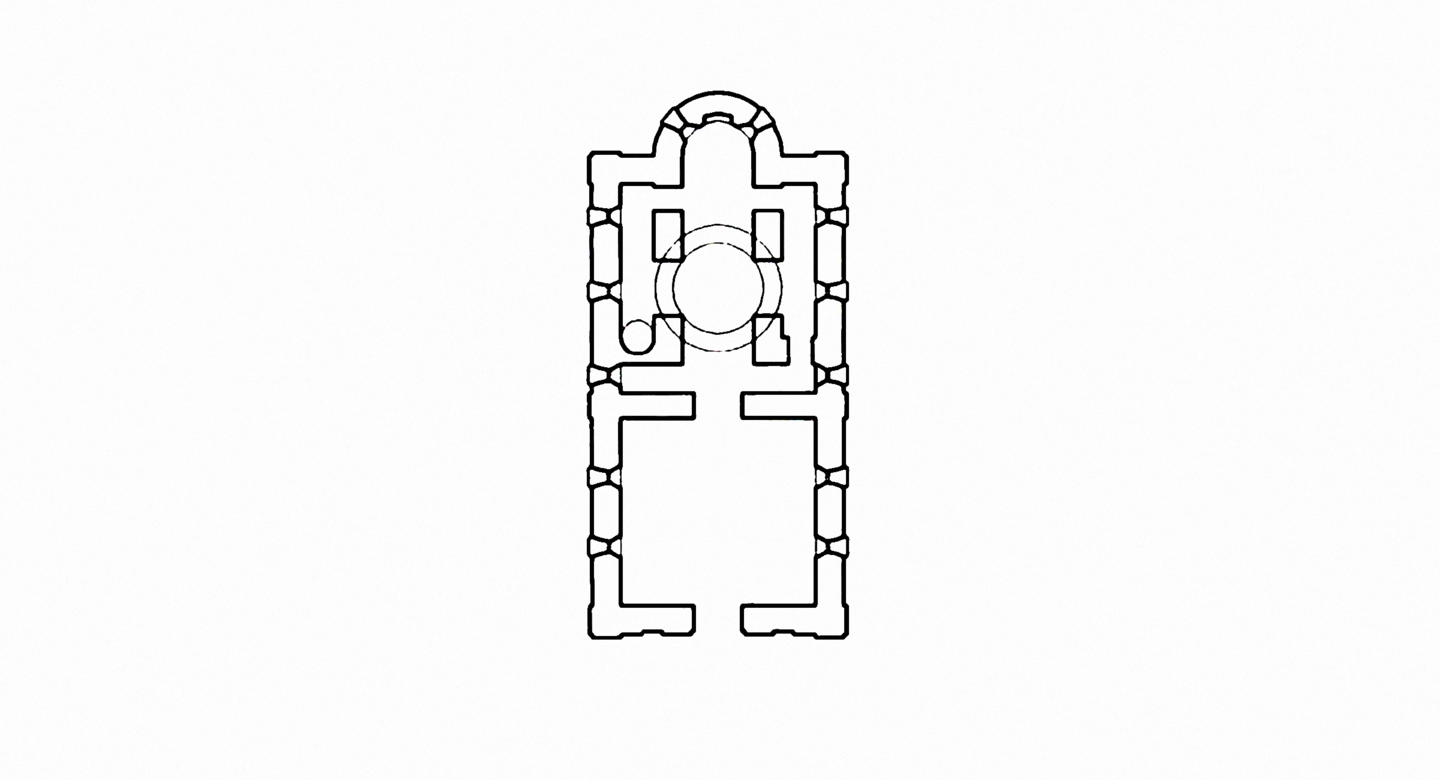

Храм в Талине, VII в.

Отчасти из-за специфики материалов, доступных в Армении, отчасти из-за того, как именно ими управляют архитекторы, почти все из них имеют эту «основательность» характерной чертой.

Можно отметить, что тяжелая, мощная интенция здесь задается именно массой, глыбовидностью этих форм. Материал работает на то, как пространство управляет взглядом и впечатлением. Излишняя угловатость снаружи, скрытость внутренних форм (даже если аписду видно снаружи, она непременно граненая) и острые завершения всех крыш создают эту «массивную колючесть», исходящую из храмов. Внутри мы видим уже более привычные вещи (вроде купола света или сходство полусфер, задающих направление, в одной точке к куполу)

К слову то, что триконх здесь вытянут к западу (см. план), это будто бы совсем не умоляет пирамидальность и центричность этой структуры)

(1) Храм Сурб Петрос-Погос, IX в. (2) Храм Сурб Аракелоц, IX в.

позднее в Армении конусовидность завершения купола и пирамидальность всего здания только усиливаются. Острые углы все больше тянутся верх, изнутри и снаружи давая вошедшему соответствующее направление взгляда (и, конечно, души).

2. Грузия.

Храм в Болниси, V в.

Тут сразу же можно провести параллель с армянским Ереруйком — тоже присутствуют галереи, базилика тоже на столбах (только на крестовидных, а не Т-образных), и то же характерное стремление углов вверх, заострение. Моделировка поведения задается светом — окон в храме почти нет, и они очень маленькие, так что окно в апсиде сильно выделяется (искусственный свет, сосредоточенный в алтарной части, будто бы тоже имеет место предположить)

как работают с формой базилики именно грузия

Храм Джавари, VI–VII в. Мцхета, Грузия

Еще один тетраконх, и тоже пирамидальный, подобный которому мы видели в Армении. Здесь интересно, что в восточной апсидной части находится больше всего окон, и за счет освещения нас немного подталкивают именно туда. Освещения и ритмики внутри купола, кажется, не хватает, чтобы спорить с этим направлением.

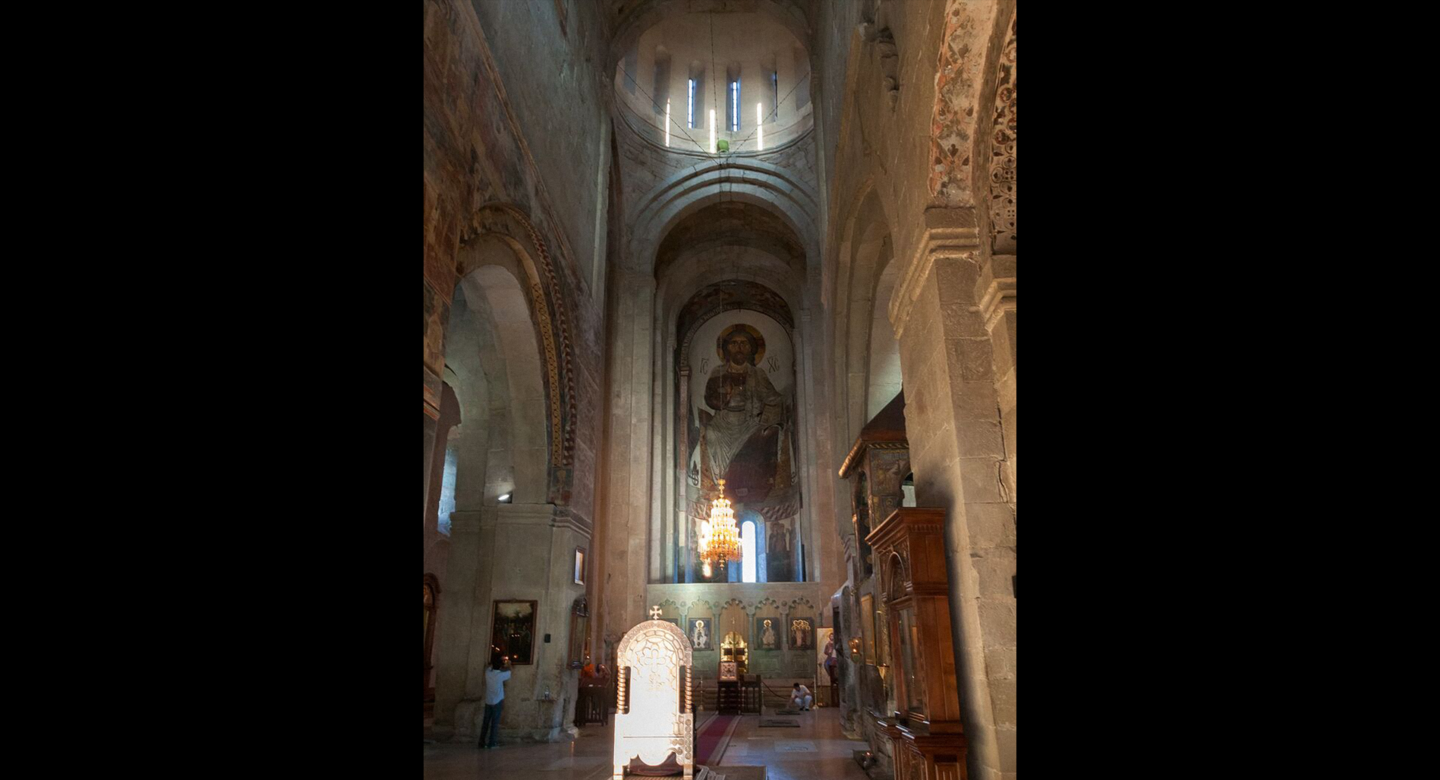

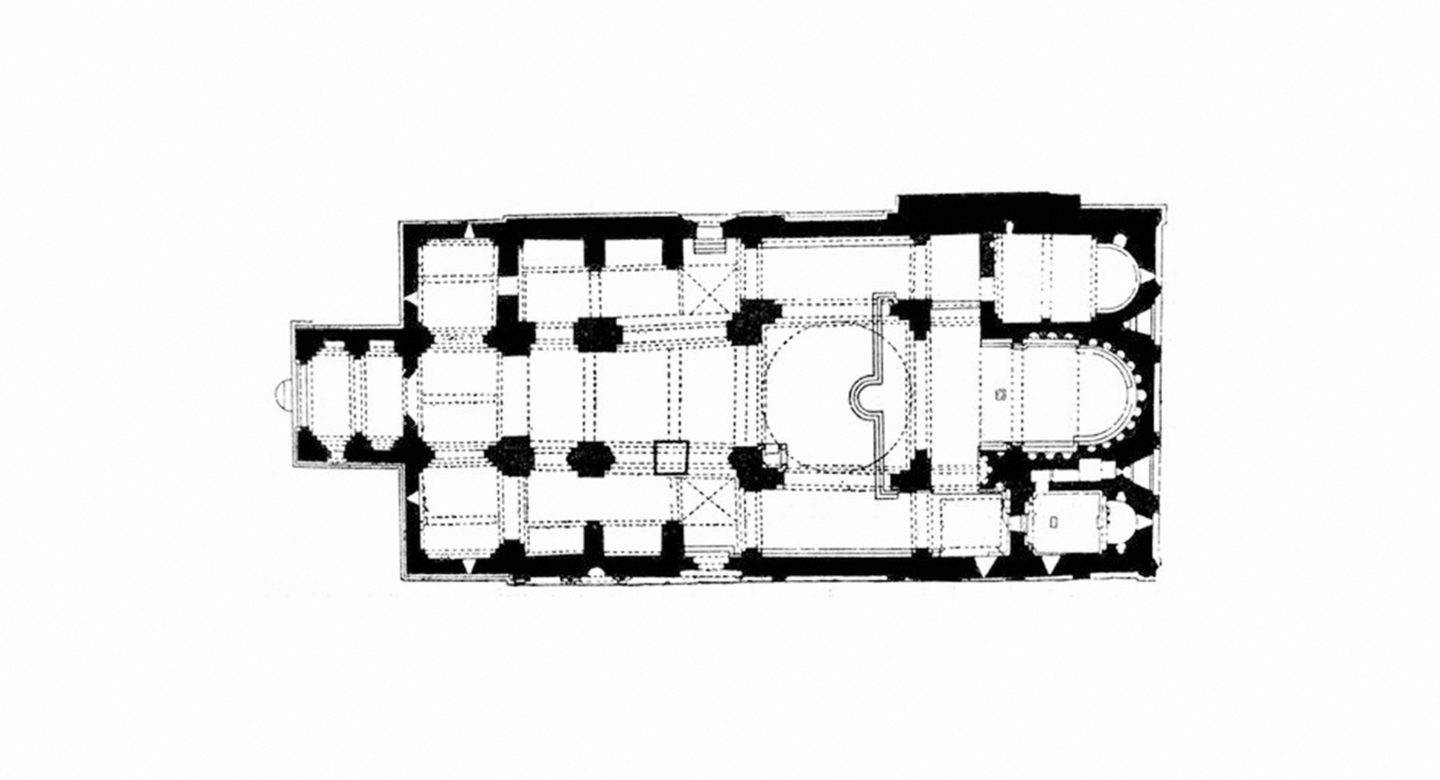

Храм Свети-Цховели, XI в. Мцхета, Грузия.

В более поздних вариантах можно заметить то же, что мы уже замечали в Сербии — уплотнение пространства под куполом, уменьшение диаметра и вытягивание вверх, взятие главной точки напряжение не за счет массы или площади, но за счет стремительной перемены высот. И также, как и в Сербии, направление становится еще более осеобразным. Только кажется, что с тяжелыми грузинскими массами камня это устремление проходит через несколько дополнительных препядствий, будто «вопреки».

III. Древняя Русь.

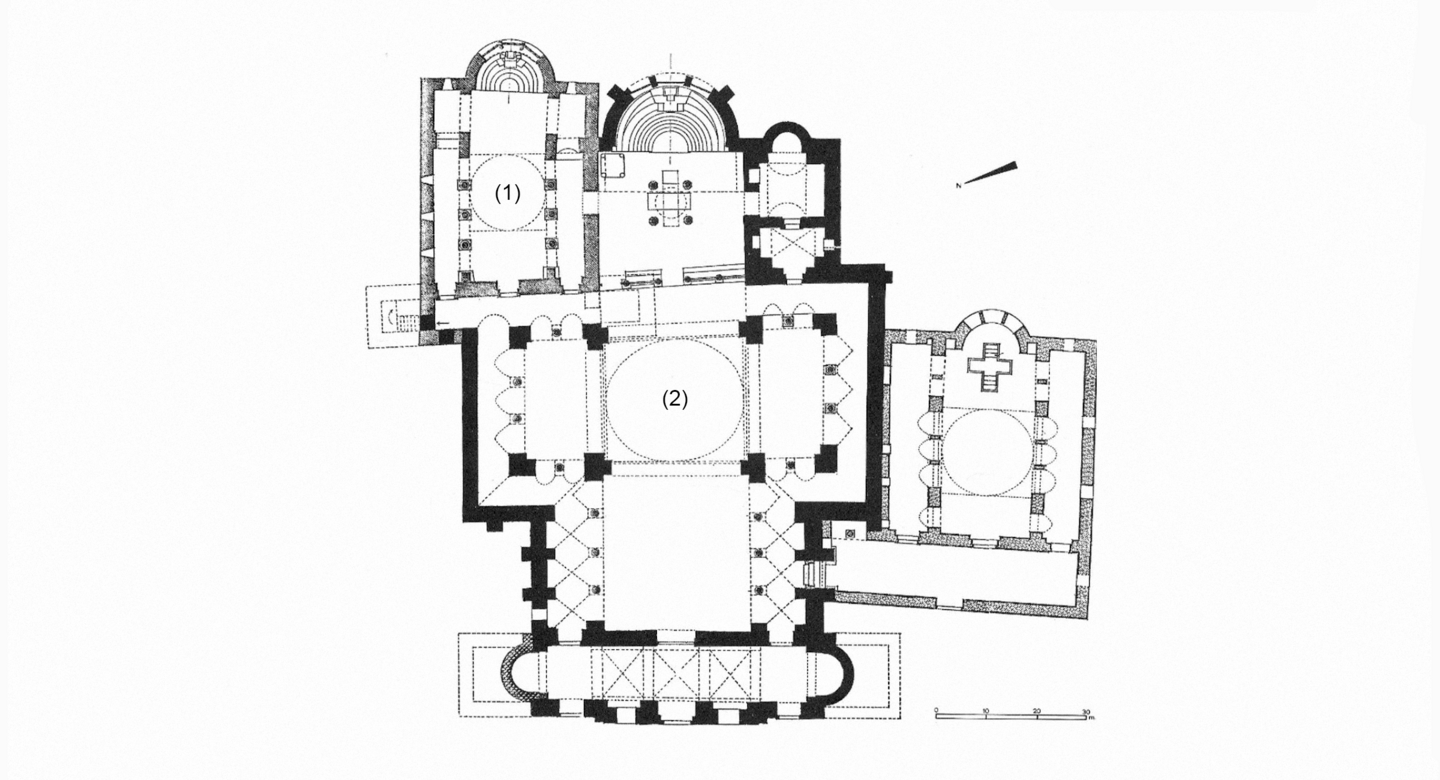

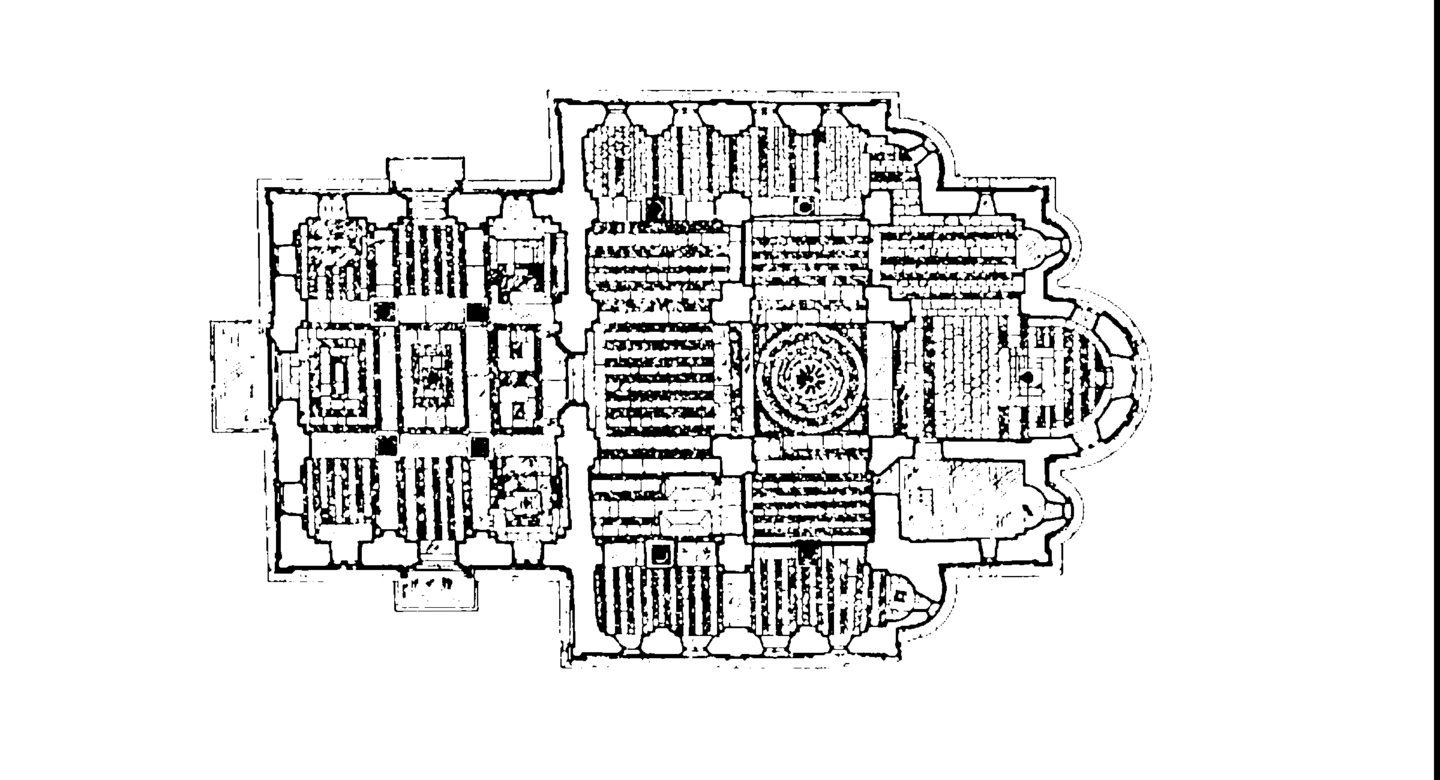

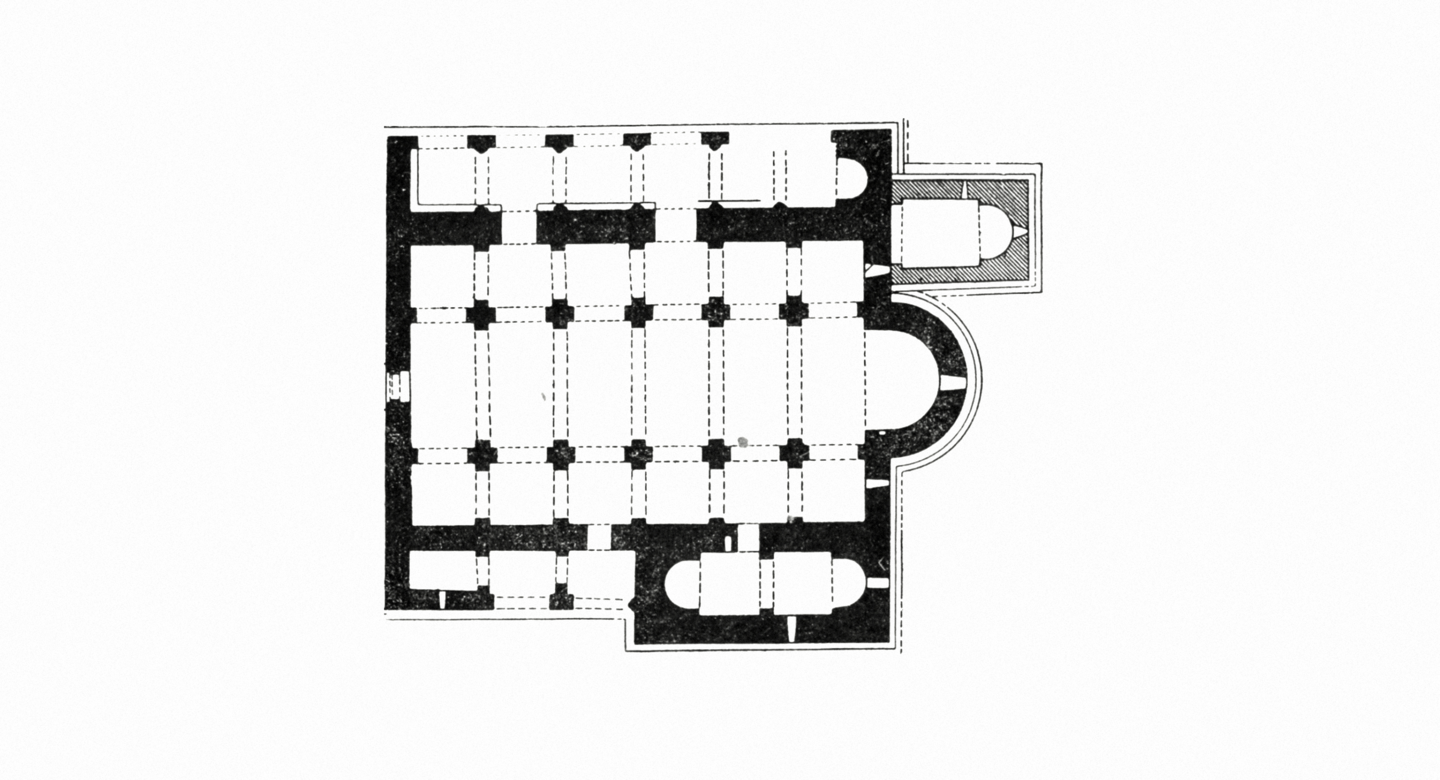

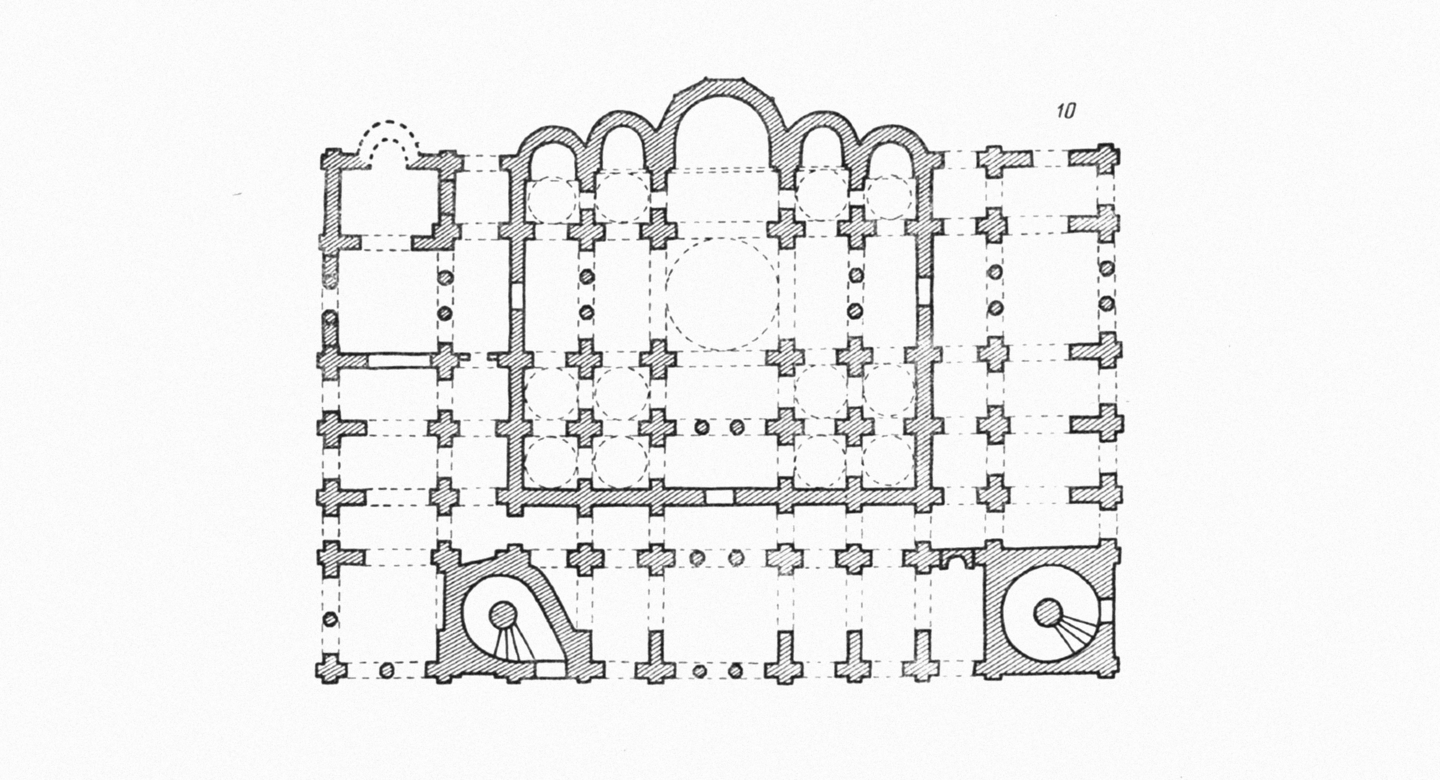

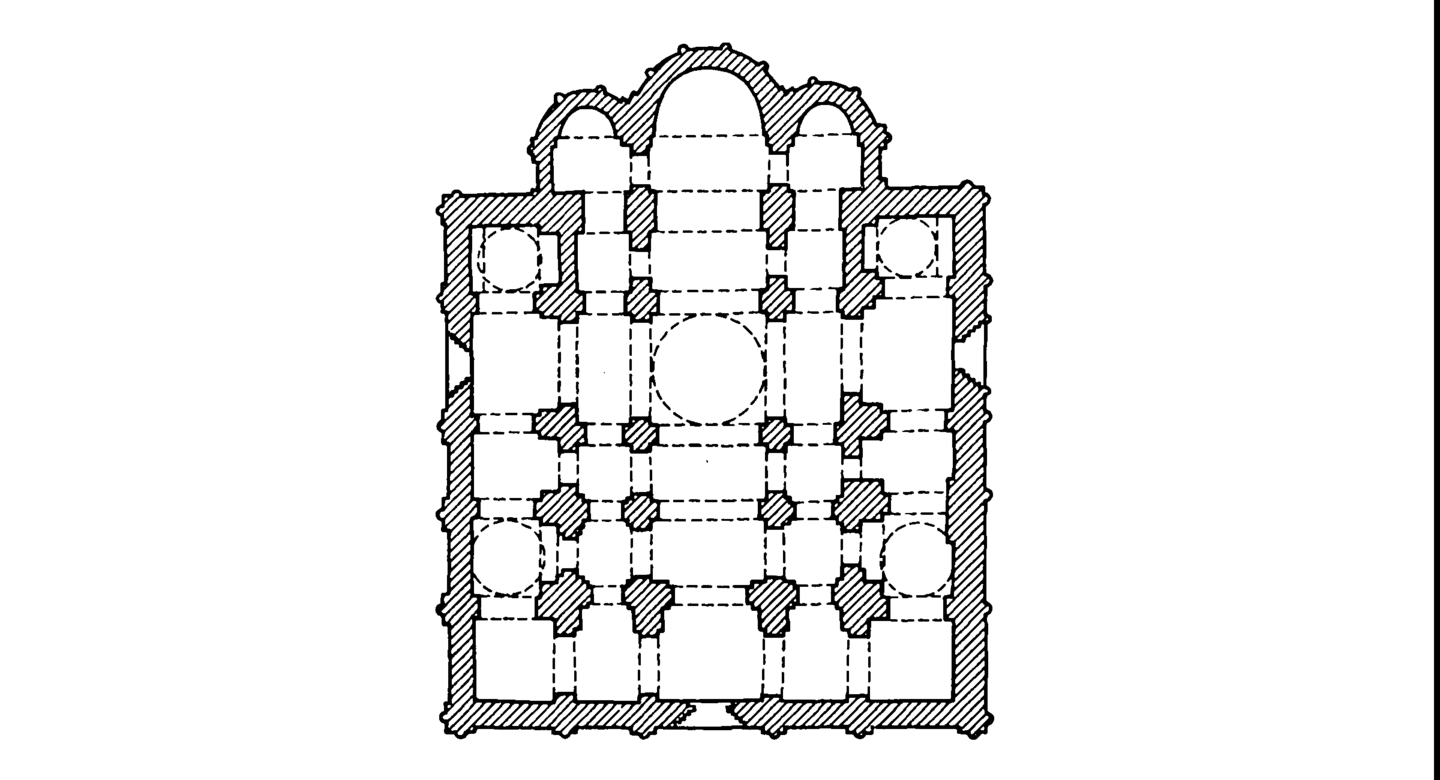

Храм Святой Софии, XI в. Киев.

Русь вообще не начинает с «чистого» девятидольного крестово-купольного типа, а сразу с чудовищно сложного, многонефного организма. Внутри чувствуется не строгий центр, а густая сетка опор и галерей, где ядро под куполом утопает в окружении обходов и хоров, лишь сторонне двигающих тебя к середине. Купол ярко освещён и покрыт мозаикой, но путь к нему проходит через тёмные низкие пролёты и лес столпов — пространство как будто «затягивает» к центру, а не отдаёт его сразу.

Это хорошо показывает, как на Руси изначально любят не идеальный геометрический центр, а многослойное, «нарощенное» вокруг него пространство. Это пространство довольно самобытно, чувствуется «горизонтальность» конструкции и в прямом смысле, и в слабо манипулятивной иерархичности каждого из блоков.

Храм Святой Софии, XI в. Новгород.

В Новгороде видим более массивную, немного давящую конструкцию (не было бы фресок и окон, со всеми этими тяжелыми объемами напомнило бы Кавказ), хотя видим сохранение тех же горизонтальных тенденций, что уже были отмечены.

Интересно также, что снаружи за счет своего объема внимание от главного купола перетягивает сторонний, слева (помним, что луковок не было, и основной золотом не помечали). Снаружи в этом плане кажется, что центричность немного нарушина, хотя главный купол и явно выше.

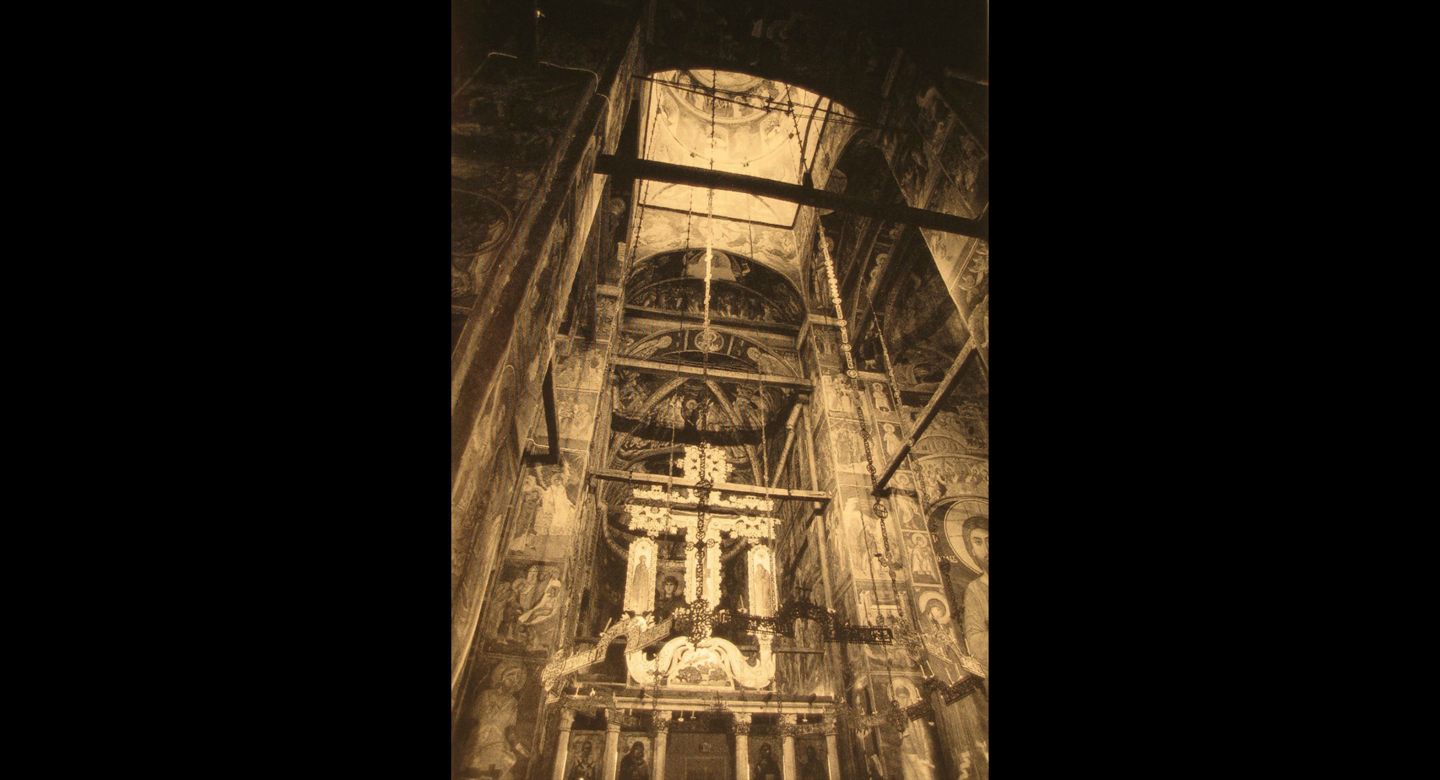

Церковь Михаила Архангела, XII в. Смоленск.

А в Церкви Архангела Михаила крестово-купольный тип превращается в почти шатровую пирамиду изнутри. Боковые нефы невероятно узкие и сильно вытянуты вверх, своды переходят к куполу ступенями — ползучими четвертными сводами, и взгляд буквально «ползёт» вверх за ними. Западная стена раскрыта арками, а во втором ярусе над притворами устроены хоры, так что изнутри пространство тоже как бы подтягивается к центру со всех сторон. Световой барабан поднят очень высоко, но внутри хорошо освещен (роль далёкой вершины, к которой всё стремится, работает; внимание притягивает).

Короче, в Смоленске все совсем наоборот: пространство центроориентированное, экстремально вертикализированное и иерархичное. Движение внутри него совершенно другое по направленности, стремительности и сути. А мы все еще в рамках одного и того же типа крестово-купольных храмов.

Церковь Спаса на Нередице, XII в. Великий Новгород.

храм Рождества Богородицы Перынского скита, XIII в. Великий Новгород

Нередица и Перынь показывают, что на севере крестово-купольный храм сжимается до максимально простого четырёхстолпного куба. Внутри центр есть, но он не взлетает вверх, как в Смоленске, а сидит низко и тяжело; боковые апсиды резко понижены относительно центральной, образуя небольшую пирамиду в зоне алтаря. Света немного, стены сплошь покрыты фресками, и купол — не ослепительный «прожектор», а скорее тусклый фон и общий узел в здании. Это очень «плотное», камерное пространство, где крест читается, но гораздо важнее целостный объём, чем акцент на центре или оси. Интенции здесь практически нет (это «практически нет» чуть слабее, чем в рассмотренных Святых Софиях — посмотрите, как к суть одному и тому же возбуждаемому эффекту можно прийти с двух разных сторон, причем все еще в рамках одной и той же типологии)

Церковь Покрова на Нерли, XII. Владимирская область.

Внутри Покрова на Нерли крестово-купольный план почти растворяется в ощущении узкого, вытянутого вверх ствола света. Четыре опоры есть, но боковые пространства минимальны, и всё внимание собирается в высоком подкупольном объёме. Купол здесь не очень большой, из-за пропорций он кажется особенно далёким, лёгким, а свет из барабана подчёркивает путь взгляда вверх. Апсиды снаружи короткие и аккуратно вписаны, изнутри они почти не ломают общего вертикального движения. Снова можно вспомнить более поздние сербские храмы и их прорезающую «ось», только здесь на эту «ось» будто особенно ничего и не насаживается. Хотя интенция, конечно, сохраняется вертикальной.

Успенский собор во Владимире, XII в.

Успенский собор Московского Кремля, XIV–XV вв.

Успенские соборы тоже интересны в том, как они стараются моделировать наши действия. Если быть точными, то практически никак. За счет равной высоты всей основной массы и достаточной автономии главного купола (и, вероятно, малого количество света в нем — особенно в московском) создается впечатление, будто мы гуляем по пространству вообще без заданной иерархии, как по лесу. Пространство впускает нас и открывает сразу все свои части, особенно не пытаясь куда-либо направить вообще. Внутренние движения формы направлены во все стороны и одновременно никуда.

Заключение.

Вернемся к гипотезе. «Переход от базилики к крестово-купольному храму в восточнохристианской архитектуре меняет намеренье формы — от линейной и процессуальной интенции к центрической статике». Такое было утверждение.

Чтож, отметим несколько уточнений. Во-первых, словосочетание «центрическая статика» претерпела поражение, вертикализм и явное стремление во внутренним (и, иногда, внешнем) потоке формы странно называть статичным — оно, местами, неистово тянет нас вверх. Сам по себе купол, как выяснилось, тоже не приносит «статики».

Стоит также заметить, что ультимативность гипотезы отрицает огромное разнообразие тех интенций, которые могут возникнуть в крестово-купольных храмах: сравнивая два таких греческих образца, например, обнаружилось, что в одном из них сильнее превалирует привычное «восточное» направление, которое было бы также странно отрицать. Оказалось, что самые разнообразные движения и концентрации напряжения, которые стимулируются формой, вообще довольно характерная черта для крестово-купольных храмов.

И, конечно, сколько методов, которыми могут пользоваться архитекторы для достижения интенционного эффекта от формы и пространства, мы успели отметить. Это может быть в разной степени прерываемая ритмика (что мы видели в основном в базиликальных пространствах), это работа с тенями (Грузия) и светом (он оказался особенно актуальным для Греции), это масса и вес объема и материала (весь Кавказ, пожалуй), это разномасштабность высоты (Сербия, Древняя Русь), направленность простых форм, угадываемых в объемах (снова Кавказ с их угловатостью завершений), это горизонтальная рассосредоточенность или, наоборот, собранность (видели как и то и другое работает на примере Древней Руси), это работа с чистой площадью и объемом (видели в ранней Сербии).

Конечно же, всё оказалось не так однозначно. Локальные мастера, хотя могут следовать какой-то общей тенденции, в каждом случае идут по какой-то индивидуальной дороге на пути к ней; придумывают и угадывают самые разные пространственные решения, чтобы направить нас — посещающих эту архитектуру людей — туда, куда, как им кажется, нам точно стоит попасть.

Храм в Талине, VII в. Армения.

Андрей Юрьевич Виноградов. Византийская архитектура. 15 лекций для проекта Магистерия // Сайт magisteria.ru [Электронный ресурс]. Rosebud Publishing, 2022. URL: https://magisteria.ru (дата обращения: .____). ISBN 978-5-905712-52-4.

Cyril A. Mango. Byzantine Architecture. Milano: Electa Editrice, 1978.

Richard Krautheimer. Early Christian and Byzantine Architecture. New York (Harmondsworth, Middlesex, England): Penguin Books, 1965 (издание 1965 г.).

«Курс „Древнерусская архитектура“» // Сайт magisteria.ru [Электронный ресурс], категория «old_russian_architecture». URL: https://magisteria.ru/category/old_russian_architecture (дата обращения: 25.11.2025).

«Курс „Византийская архитектура“» // Сайт magisteria.ru [Электронный ресурс], категория «byzantine-architecture». URL: https://magisteria.ru/category/byzantine-architecture (дата обращения: 25.11.2025).

Страница «Macedonia — Suslov, Volume II, Part 2» // Сайт macedonia.kroraina.com [Электронный ресурс]. URL: https://macedonia.kroraina.com/susv2/susv2_2.htm (дата обращения: 25.11.2025)

Свято-Успенский собор (Болнисский Сион) // Сайт azbyka.ru [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/palomnik/Свято-Успенский_собор_(Болнисский_Сион)#/media/Файл: Болнисский_Сион.jpeg (дата обращения: 25.11.2025)

Женский монастырь Манасия (Ресава) // Сайт azbyka.ru [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/palomnik/Женский_монастырь_Манасия_/_Ресава#/media/Файл: Женский_монастырь_Манасия_6.jpg (дата обращения: 25.11.2025)

Иконы. Монументальная живопись — универсальный каталог // Сайт icons.pstgu.ru [Электронный ресурс]. URL: https://icons.pstgu.ru/monumental/35?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 25.11.2025)

Byzantine Architecture — статьи и материалы // Сайт magisteria.ru [Электронный ресурс]. URL: https://magisteria.ru/category/byzantine-architecture (дата обращения: 25.11.2025)

Церковь Святой Софии (Ахиропиитос) — Byzantine Legacy // Сайт thebyzantinelegacy.com [Электронный ресурс]. URL: https://www.thebyzantinelegacy.com/acheiropoietos?escaped_fragment=&utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 25.11.2025)

Philippi Basilica B — Early Christian basilica // Сайт commons.wikimedia.org [Электронный ресурс]. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_imposing_early_Christian_Basilica_(Basilica_B)_next_to_the_Forum, Philippi(7272562468).jpg (дата обращения: 25.11.2025)

Paros — Panagia Katapoliani (снимок 2022) // Сайт upload.wikimedia.org [Электронный ресурс]. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/20221101_568_Paros.jpg (дата обращения: 25.11.2025)

Basilique de la Panaghia Katapoliani // Сайт frwiki.wiki [Электронный ресурс]. URL: https://ru.frwiki.wiki/wiki/Basilique_de_la_Panaghia_Katapoliani (дата обращения: 25.11.2025)

Исследование ЗАГРАЕВСКОГО по древнерусской архитектуре // Сайт rusarch.ru [Электронный ресурс]. URL: http://www.rusarch.ru/zagraevsky35.htm (дата обращения: 25.11.2025)

Спас на Нередице — вид с хора // Сайт it-s-a-wonderful-world.ru [Электронный ресурс]. URL: https://it-s-a-wonderful-world.ru/cerkov-spasa-preobrazheniya-na-neredice/spas_na_nereditse_vid_s_khor/ (дата обращения: 25.11.2025)

Статья по истории архитектуры (Università di Bologna, publica) // Сайт historica.unibo.it [Электронный ресурс]. URL: https://historica.unibo.it/entities/publication/9306c2eb-4819-4237-8d6e-96dce89a2e8e (дата обращения: 25.11.2025)

Сайт православных храмов — каталог // Сайт sobory.ru [Электронный ресурс]. URL: https://sobory.ru/ (дата обращения: 25.11.2025)

Светицховели (Мцхета) — материалы и фото // Сайт azbyka.ru [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/palomnik/Светицховели_(Мцхета) (дата обращения: 25.11.2025)

Церковь Джвари — статья о памятнике // Сайт velocrunch.ru [Электронный ресурс]. URL: https://velocrunch.ru/articles/georgia-jvari (дата обращения: 25.11.2025)

Смоленск, церковь Архангела Михаила — план // Сайт e-ecolog.ru [Электронный ресурс]. URL: https://e-ecolog.ru/docs/FeFXR0KaVqXvCY4n_SN4I?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fimages%2F… (дата обращения: 25.11.2025)

Wikimedia Commons — архив иллюстраций // Сайт commons.wikimedia.org [Электронный ресурс]. URL: https://commons.wikimedia.org/ (дата обращения: 25.11.2025)

Upload Wikimedia — изображение // Сайт upload.wikimedia.org [Электронный ресурс]. URL: https://upload.wikimedia.org (дата обращения: 25.11.2025)

Главная страница русской Википедии // Сайт ru.wikipedia.org [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org (дата обращения: 25.11.2025)

Альтернативное зеркало Википедии // Сайт ru.ruwiki.ru [Электронный ресурс]. URL: https://ru.ruwiki.ru (дата обращения: 25.11.2025)

Статья на Dzen: «aO1JcaPEOFaqFNlD» // Сайт dzen.ru [Электронный ресурс]. URL: https://dzen.ru/a/aO1JcaPEOFaqFNlD (дата обращения: 25.11.2025)

Статья на Dzen: «X0nA0S4hEBGoqgHS» // Сайт dzen.ru [Электронный ресурс]. URL: https://dzen.ru/a/X0nA0S4hEBGoqgHS (дата обращения: 25.11.2025)

Статья на Dzen: «ZyWVISZ4NyCZPANr» // Сайт dzen.ru [Электронный ресурс]. URL: https://dzen.ru/a/ZyWVISZ4NyCZPANr (дата обращения: 25.11.2025)

IT’s a Wonderful World (общий ресурс о путешествиях) — главная страница // Сайт it-s-a-wonderful-world.ru [Электронный ресурс]. URL: https://it-s-a-wonderful-world.ru/ (дата обращения: 25.11.2025)