Образ героя и антигероя в советской анимации.

РУБРИКАТОР

Концепция 1. Историко-культурный контекст формирования визуальных образов в советской анимации 2. Теоретическая основа различий между образом героя и антигероя 3. Аналитическая часть. Визуальное сравнение героя и антигероя 3.1 Анализ образа героя 3.2 Анализ образа антигероя 3.3 Сравнительная таблица визуальных признаков 4. Интерпретация визуальных различий 5. Кейс-анализ: разбор отдельных сцен Выводы

Библиография Источники изображений

Концепция

Советская анимация — это уникальное явление мировой культуры, обладающее собственным, неповторимым визуальным языком и системой средств выразительности. Одним из ключевых аспектов её художественного строя выступает формирование образов героя и антигероя — не только на уровне сюжета или драматургии, но прежде всего на уровне визуального воплощения персонажа. В рамках советской культурной парадигмы, где искусство выполняло воспитательную, просветительскую и мировоззренческую миссию, визуальная составляющая приобретала первостепенное значение в формировании эмоциональной и этической картины мира для зрителя.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что визуальные подходы к созданию образа героя и антигероя в анимации до сих пор не получили должного внимания в академических исследованиях. Именно благодаря специфической стилистике, пластическим особенностям, работе с формой, цветом, линией и динамикой движения советские режиссеры формировали сложную систему художественных символов и значений. Анализ этих механизмов открывает более глубокое понимание эстетики советской анимации и позволяет отследить эволюцию визуальных кодов в зависимости от жанра, исторического периода и индивидуального стиля автора.

Гипотеза исследования заключается в том, что советские аниматоры используют различные стилистические приёмы для создания положительных и отрицательных персонажей: герои, как правило, изображаются в более реалистической, пластичной и гармоничной манере, тогда как антигерои — в гротескной, деформированной и экспрессивной, что позволяет визуальными средствами маркировать этические границы внутри повествования. В результате визуальная форма превращается в средство семиотического выражения моральных норм и их нарушения.

Объектом исследования выступает визуальный язык советской анимации.

Предмет исследования — художественно-стилистические приемы моделирования образа героя и антигероя.

Цель исследования — выявить и проанализировать визуальные механизмы типизации героя и антигероя в советских мультипликационных фильмах, а также определить их роль в формировании этического и эмоционального восприятия персонажей.

Для реализации поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: 1. Проанализировать историко-культурные предпосылки развития советской анимации и эволюцию её собственной художественной концепции. 2. Проанализировать теоретические основы категорий визуальной типизации, стилизации, гротеска и пластики, применяемых для создания образа персонажей. 3. Проанализировать визуальные особенности образов героев и антигероев в ключевых произведениях советской мультипликации. 4. Проанализировать примененные стилистические модели и определить повторяющиеся тенденции. 5. Изучить, как внешнее воплощение персонажа воздействует на его восприятие зрителем.

Методологическую основу исследования составляют методы визуального анализа, стилистического и сравнительного анализа, а также элементы семиотического подхода, позволяющие рассматривать визуальный образ как систему знаков и смыслов.

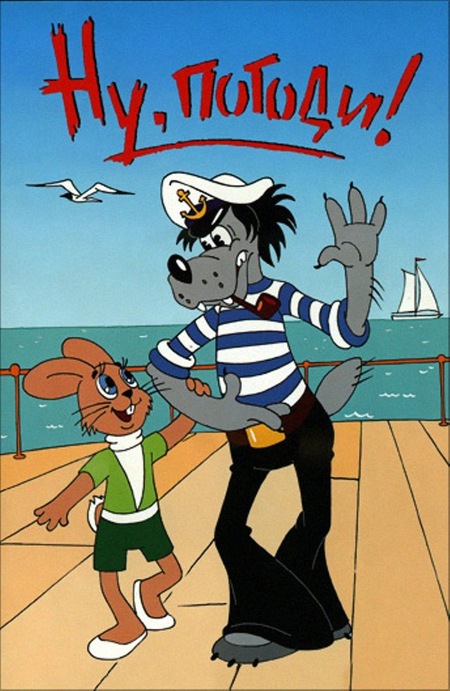

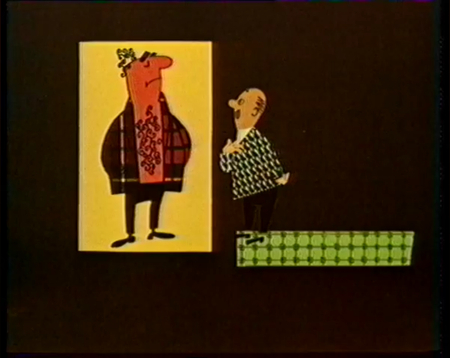

Выбор мультфильмов «История одного преступления»(1962, Фёдор Хитрук), «Снежная королева»(1957, Лев Атаманов), «Ну, погоди!»(1969-1986, Союзмультфильм), «Маугли»(1967-1971, реж. Роман Давыдов), «Жил-был пёс»(1982, Эдуард Назаров) и «Котёнок по имени Гав»(1976-1982, реж. Леонид Шварцман) обусловлен тем, что в каждом из них визуальное противопоставление героя и антигероя выражено особенно ярко, но при этом реализовано в различных жанровых, художественных и технических условиях. Это позволяет сформировать широкий и репрезентативный сравнительный материал.

1. Историко-культурный контекст формирования визуальных образов в советской анимации

Советская анимация развивалась в условиях сложной культурной, идеологической и художественной среды, что предопределило её выразительный язык и систему визуальной типизации персонажей. С момента становления студии «Союзмультфильм» в 1936 году анимация стала рассматриваться как важный инструмент культурной политики, ориентированный на воспитание зрителя и формирование социальных моделей поведения. Соответственно, визуальный образ героя и антигероя не мог быть случайным: он выстраивался в тесной связи с художественными традициями, идеологическими установками и эстетикой времени.

Классификация советской мультипликации обычно делится на несколько важных этапов:

1930–1950-е годы: формирование классической школы Этот этап характеризуется стремлением к реалистичной манере, вдохновленной стилем Диснеевской анимации, книжной иллюстрацией и академическими традициями рисования. В этот период визуальный герой характеризуется гармоничным соотношением пропорций, плавностью линий и выразительностью эмоций, основанной на «живом» движении. Мультфильм «Снежная королева» (1957) наглядно демонстрирует эту тенденцию. Образ Герды здесь воплощен в реалистичной, мягкой стилистике, в то время как Снежная королева предстает в холодном, геометрически стилизованном облике. Это ярко иллюстрирует зарождение визуального кода «холодного зла».

Лев Атаманов. «Снежная королева». 1957 год.

1960–1970-е годы: период художественного новаторства В этот период происходит отказ от излишней натуралистичности в сторону условности, гротеска и индивидуального авторского стиля. Именно тогда формируется визуальный язык, где на первый план выходят деформация, карикатурность, упрощенный контур и ритмически экспрессивная линия. Эти элементы становятся ключевым средством создания образа антигероя. Одним из ключевых произведений этого периода стала «История одного преступления» (1962) Фёдора Хитрука. В ней противопоставление округлого, пластичного героя и гротескно-выразительных антигероев становится стержневым мотивом визуального нарратива. Данная работа оказала значительное влияние на последующие десятилетия, заложив тенденцию к стилизованному изображению «негативных» персонажей. В этот же период появляются и игровые формы визуального конфликта, которые можно проследить, например, в сериале «Ну, погоди!» (1969-1986), где конфликт между героем и антигероем строится на контрасте карикатурной динамики Волка и «эталонной» округлости Зайца.

1. Фёдор Хитрук. «История одного преступления». 1962 год. 2. Союзмультфильм. «Ну, погоди!». 1969–1986 годы.

1970–1980-е годы: расцвет жанрового разнообразия В этот период индивидуальность авторов приобретает все большую выраженность, наблюдается повышенный интерес к лирическим, психологическим, сатирическим и фольклорным темам. Образы персонажей, как героев, так и антигероев, становятся более многогранными, однако визуальная типизация продолжает играть важную роль в передаче смысла.

В творчестве этого этапа можно встретить разнообразные концепции визуального воплощения персонажа:

- Мультфильм «Маугли» (1967-1971) использует драматический стиль, где натурализм переплетается со стилизацией. Это контрастное сочетание подчеркивает различие между гармоничным образом Маугли и хищной угловатостью Шер-Хана.

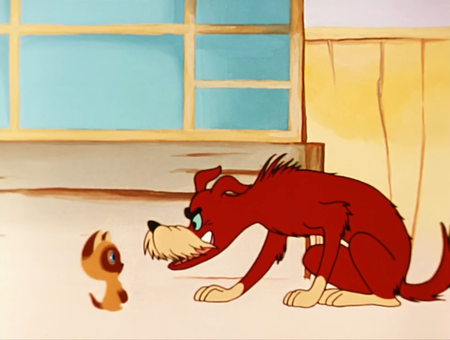

- В фильме «Жил-был пёс» (1982) Волк, изображённый в карикатурном гротескном стиле, вызывает противоречивые чувства: он выступает и как антигерой, и как объект сочувствия. Такой подход к созданию персонажа свидетельствует о развитии и усложнении его этической природы.

- В мультсериале «Котёнок по имени Гав» (1976-1982) поэтическая миниатюра в качестве художественного приема придает визуальному языку мягкость, благодаря чему противопоставление героя и угрозы строится более деликатно: через размер, силуэт, пропорции и ритм движения.

1. Роман Давыдов. «Маугли». 1967–1971 годы. 2. Эдуард Назаров. «Жил-был пёс». 1982 год.

ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ И ТРАДИЦИЙ

Важную роль в формировании визуального языка советской мультипликации сыграли:

- книжная иллюстрация 1940-1960-х — определила светотеневую структуру и плавность линий в ранних работах;

- советская карикатура — стала основой для визуального устройства антигероя, что особенно заметно в сатирических фильмах («История одного преступления», «Ну, погоди!»);

- народное искусство — определило декоративные решения и орнаментальность («Снежная королева», некоторые серии «Маугли»);

- театральная культура — повлияла на пластику, ритм и жестикуляцию персонажей.

Эти традиции установили четкую границу между реалистическим изображением героя и гротескным преувеличением образа антигероя, что в итоге сформировалось в устойчивый визуальный код.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТИПИЗАЦИЮ

В советской культуре сохранялась бинарная оппозиция «положительное — отрицательное», что проявлялось в визуальном представлении персонажей.

- герой чаще изображался пластичным, гармоничным, эмоционально открытым;

- антигерой — деформированным, агрессивным, пластически нарушенным.

Со временем идеологическая однозначность уступала место большей многогранности, что наглядно прослеживается в позднесоветских произведениях, таких как «Жил-был пёс», где антигерои обретают комическую глубину и сложную многоплановость.

ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА

Визуальное воплощение персонажей тесно связано с жанром.

- в сказке («Снежная королева») — контраст строится через символизм формы и цвета;

- в сатире («История одного преступления», «Ну, погоди!») — через гротеск, карикатуру, деформацию;

- в драматической анимации («Маугли») — через композицию и напряжённую динамику;

- в лирической миниатюре («Котёнок по имени Гав») — через мягкость силуэта и тонкие визуальные маркеры угрозы.

Основные принципы визуальной типизации героя и антигероя были сформированы историко-культурным контекстом, что и будет положено в основу последующего исследования.

2. Теоретическая основа различий между образом героя и антигероя

В советской анимации образы героя и антигероя различаются благодаря системе визуальных приёмов, которые делают персонажей узнаваемыми и вызывают у зрителя определённые эмоции. Визуальная типизация, стилизация, пластика, линии, форма, цвет и движение — все эти элементы создают единый язык, способный передать нравственные и психологические черты героев.

ПОНЯТИЯ «ВИЗУАЛЬНАЯ ТИПИЗАЦИЯ» И «СТИЛИЗАЦИЯ»

Визуальная типизация — это процесс создания устойчивого, легко распознаваемого образа, который через внешние признаки (пропорции, силуэт, мимику, костюм) передаёт социальные, психологические и нравственные характеристики персонажа. В анимации типизация часто упрощена и усилена по сравнению с реалистичными формами искусства, что делает её эффективным инструментом для быстрой идентификации героя и антигероя.

Стилизация заключается в намеренном изменении референсной внешности персонажа: упрощение или преувеличение пропорций, контуров, текстур, линии. Стилистические приёмы усиливают семантическую нагрузку персонажа: округлость форм сигнализирует о доброжелательности и гармонии, острые углы и искажения — о негативных качествах.

В качестве иллюстраций, рассмотрим примеры из отобранных мультфильмов:

- В «Снежной Королеве» стилистическое решение, использованное для изображения Снежной Королевы (геометризация форм, лаконичная пластика), подчеркивает ее отстраненность. В контрасте с этим Герда воплощается через гармоничную, реалистичную типизацию.

- В «Истории одного преступления» соседей-антагонистов выделили при помощи гротескной стилизации: резкие линии, чрезмерно выразительная мимика и жесты. Это делает их образ ярким, запоминающимся и однозначно отрицательным.

1. Лев Атаманов. «Снежная королева». 1957 год. 2. Фёдор Хитрук. «История одного преступления». 1962 год.

РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ И ГРОТЕСКНАЯ МАНЕРЫ КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Реалистическая манера опирается на сохранение пропорций, анатомической достоверности, плавной пластики движения. Она способствует эмпатии и идентификации зрителя с персонажем, создавая визуальный код положительной оценки.

Гротескная манера использует карикатурные искажения, преувеличение пропорций, острые углы, резкие движения для эмоциональной выразительности. Она чаще применяется к антигероям, позволяя мгновенно визуально обозначить их отрицательные качества.

Например:

- В образе волка из «Ну, погоди!» воплощается антигерой: вытянутая форма, угловатая экспрессия лица и резкие жесты — все это гротескное воплощение отрицательного персонажа.

- В образах Герды из «Снежной королевы» и Маугли из мультфильма, создатели использовали плавные движения, гармоничные пропорции и реалистичную пластику, чтобы передать положительность персонажей.

1. Союзмультфильм. «Ну, погоди!». 1969–1986 годы. 2. Лев Атаманов. «Снежная королева». 1957 год.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПЛАСТИКИ ПЕРСОНАЖА

Плавность, ритм и амплитуда движений, а также их траектории — все это вместе составляет пластику персонажа, которая служит мощным инструментом для выражения психологических и эмоциональных особенностей. Мягкие и умеренные движения внушают ощущение спокойствия и защищенности, в то время как резкие, прерывистые движения или не гармоничные траектории могут передать напряженность, тревогу или агрессию.

Примеры:

- В «Жил-был пёс» движения Волка отличаются хаотичностью, резкими рывками и экспрессивностью, что ярко выражает его агрессивную натуру. В противовес этому, движения Пса плавные и органичные, вызывающие ассоциацию с доброжелательным персонажем.

- В произведении «Котёнок по имени Гав» противопоставление мягкой пластичности котенка и угловатой, энергичной манере поведения эпизодических «угрожающих» персонажей ярко иллюстрирует разницу в их моральных принципах.

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ: ЛИНИЯ, ФОРМА, ЦВЕТ, ДВИЖЕНИЕ, ПРОПОРЦИИ

- Линия: плавная, непрерывная линия ассоциируется с дружелюбностью и спокойствием; ломаная, прерывистая — с напряжением и агрессией.

- Форма и силуэт: округлые формы вызывают симпатию; острые, угловатые — угрозу и отрицательность.

- Цвет: светлые и тёплые оттенки — положительные персонажи; тёмные, контрастные — отрицательные.

- Движение: ритм, траектории, темп движения создают психологический эффект: плавное движение — гармония, резкое — дисгармония.

- Пропорции: крупные, угловатые или искажённые пропорции часто сигнализируют об антигерое; сбалансированные — о герое.

В качестве иллюстраций можно привести примеры из мультфильмов:

- В образе Маугли мы видим гармоничные пропорции, плавность движений и светлую цветовую гамму. Противоположность ему представляет Шер-Хан: его острые формы, насыщенные цвета и угловатая динамика создают совершенно другой эффект.

- В «Истории одного преступления» антигерои представлены в резких, неровных линиях, деформированных формах, их движения экспрессивны, что подчеркивает контраст с образом героя.

Роман Давыдов. «Маугли». 1967–1971 годы.

3. Аналитическая часть. Визуальное сравнение героя и антигероя

3.1. Анализ образа героя

Особенности линии и формы: В традиционном изображении героев используются плавные, непрерывные линии, которые создают впечатление мягкости и гармонии. Округлые формы и гармоничное соотношение частей усиливают положительное восприятие персонажей зрителями. В мультфильме «Ну, погоди!» Заяц обладает компактным силуэтом с изящными контурами, а в «Снежной королеве» Герда обладает пропорциональными и естественными линиями тела.

Пропорции и пластика тела: Герои обладают внешностью, которая органично отражает представления о пропорциях человеческого тела (Маугли, Герда, Пёс из сказки «Жил-был пёс»). Их движения пластичны и гармоничны, исполнены без резких жестов, что придает им образ спокойствия и эмоциональной уравновешенности.

Цветовая палитра: Для подчеркивания положительных качеств персонажей применяются светлые и теплые оттенки. К примеру, Заяц из «Ну, погоди!» обладает светло-серым цветом с мягкими акцентами, Маугли окрашен в теплый коричнево-зеленый оттенок, а Герда представлена в светлых пастельных тонах.

Мимика и моторика: Герои выражают свои эмоции умеренно, их движения скоординированы и ритмичны. Мягкая и плавная моторика внушает ощущение доброжелательности и умиротворения. В мультфильме «Котёнок по имени Гав» Гав демонстрирует свою эмоциональность посредством нежных жестов и плавных движений, избегая чрезмерной экспрессивности.

Способ движения в кадре (ритм, траектории): Движения персонажей четко прослеживаются, они плавные и грациозные, следуя линейным или слегка изгибающимся траекториям. В «Жил-был пёс» движения Пса сдержанные, без резких бросков, что создает контраст с более энергичными действиями Волка.

3.2. Анализ образа антигероя

Деформации, гротеск, экспрессивные искажения: Антигерои часто подвергаются гротескной интерпретации. В романе «История одного преступления» соседей-антигероев изображают с преувеличенными чертами: голова зачастую увеличена в размерах, движения неестественно резкие и эмоционально заряженные, что создает впечатление чрезмерной агрессивности.

Угловатость / избыточная округлость как маркеры негативности: Острые и угловатые формы визуально передают опасность, как это видно в образе Волка из мультфильма «Ну, погоди!». С другой стороны, излишняя округлость может нести комический или даже негативный подтекст, например, в случае с некоторыми второстепенными персонажами в мультфильме «Котёнок по имени Гав».

Тёмные, контрастные, насыщенные оттенки: Антигерои часто обладают насыщенной, контрастной цветовой гаммой. Волк из мультфильма «Ну, погоди!» окрашен в темно-серый с яркими акцентами, а Шер-Хан из «Маугли» — глубокий черный с контрастным огненно-оранжевым.

Динамика и «ломанность» движения: Антигерои двигаются рывками, резко, по неровным траекториям. В «Жил-был пёс» Волк применяет прерывистую, выразительную пластику, которая противопоставляется плавным движениям Пса.

Использование карикатурных приёмов: Для усиления негативных качеств используются приемы гиперболизации и преувеличения, а также гротеск. В романе «История одного преступления» соседи, выступающие в роли антигероев, воплощают комический гротеск, который подчеркивает визуальный контраст с главным героем.

3.3. Сравнительная таблица визуальных признаков

4. Интерпретация визуальных различий

В советской анимации визуальные различия между героями и антигероями не ограничиваются лишь эстетическим восприятием, они формируют целую систему смыслов, отражающую этические, психологические и культурные особенности персонажей. Исследование выбранных мультфильмов позволяет выделить ряд ключевых моментов в интерпретации этих визуальных приемов.

КАК ВИЗУАЛЬНЫЕ ПРИЁМЫ МАРКИРУЮТ «ЭТИЧЕСКИЕ» ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖЕЙ

Этические характеристики часто передаются с помощью визуальных элементов: линий, форм, пропорций, цвета и пластики движения. Округлые формы, плавные линии и светлая цветовая гамма ассоциируются с положительными качествами, такими как дружелюбие, открытость и моральная стабильность. В качестве примеров можно привести Герду из сказки «Снежная королева» и Зайца из мультфильма «Ну, погоди!».

В отличие от этого, угловатые очертания, деформации, резкие линии и контрастная цветовая гамма визуально передают негативные характеристики: агрессивность, коварство, отклонение от общественных норм. В качестве примеров можно привести Волка из «Ну, погоди!», Снежную Королеву и Шер-Хана из «Маугли». Таким образом аниматоры формируют мгновенно понятный зрителям код «добро — зло», упрощая моральное ориентирование в сюжете.

ГРОТЕСК КАК ИНСТРУМЕНТ САТИРЫ

Гротескная стилизация служит инструментом для усиления комического, критического или сатирического воздействия. Использование неестественных, угловатых форм и гиперболизации движений и пропорций помогает выделить негативные черты персонажа, преувеличивая их визуально.

В «Истории одного преступления» соседи, выступающие в роли антигероев, предстают в гиперболизированном и чрезмерно ярком образе, что подчеркивает сатирический уклон в оценке их поступков. Волк из «Ну, погоди!» соединяет в себе гротеск и комический пафос, что порождает эффект, который одновременно отталкивает и забавляет. Таким образом, гротеск не только сигнализирует о нравственных качествах персонажей, но и создает эмоциональную и жанровую разницу.

РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ПЛАСТИКА КАК МЕХАНИЗМ ПОЗИТИВНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Грациозные, гармоничные движения и натуралистичные формы способствуют созданию психологической достоверности и позволяют зрителю сопереживать герою. К примеру, это можно наблюдать в образах Герды, Маугли и Пса из мультфильма «Жил-был пёс». Реалистичная пластика дает зрителю возможность глубже эмоционально погрузиться в образ персонажа, сопереживать и воспринимать его как воплощение определенных ценностей и моральных принципов. Такой подход особенно важен в детской анимации, где важно, чтобы визуальные образы были понятны и вызывали эмоциональный отклик у детей.

ВЛИЯНИЕ ЭПОХИ: КАК ИЗМЕНЕНИЕ СТИЛЯ ОТРАЖАЕТ КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Визуальный язык анимации постоянно эволюционирует, отражая происходящие в обществе социокультурные изменения и развитие художественных течений. Ранние мультфильмы, такие как «Снежная королева» (1950), отличаются плавными линиями и условным реализмом, которые соответствовали эстетике классической сказочной анимации. В более поздних работах, например, в мультсериале «Ну, погоди!» (1970–1980), заметно использование гротеска, динамичных сцен и карикатурных приемов. Такой визуальный стиль отражает возрастающую экспрессивность, юмор и социальную иронию, которые стали характерными чертами визуальной культуры того времени.

Визуальные образы героев и антигероев не просто формируют моральные устои, но и служат своеобразным зеркалом эстетических и культурных тенденций своего времени. Они отражают синтез художественных традиций и идеологических интерпретаций.

5. Кейс-анализ: разбор отдельных сцен

📌 ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ (Фёдор Хитрук, 1962 г.)

Кейс: сцена столкновения героя с соседями — визуальный контраст

- Герой‑рассказчик показан в кадре спокойной композицией: мягкие линии, гармоничные формы, умеренная детализация. Антигерой (соседи) — резко гротескнен: деформированные формы, резкие углы, резкая мимика, гиперболизированная пластика. Такой контраст сразу же воспринимается зрителем как моральная дифференциация: «мы vs они», «нормальное vs ненормальное».

- Создавая фон, перспективу и композицию, герой оказывается в «безопасной зоне» — пространство вокруг него обретает ясность и упорядоченность. Когда же на сцене появляются соседи, кадр сужается, формы теряют свою симметрию, что провоцирует ощущение беспокойства и дискомфорта.

- Этот прием не только стилистически значим, но и семантически: визуальная деформация и гротеск служат для обозначения «социальной девиации» и того, что морально неприемлемо. Благодаря этому анимационно-графическая форма становится моральным кодом.

📌 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА (Лев Атаманов, 1957 г.)

Кейс: момент появления Антигероя — контраст света и формы

- Визуальное противопоставление создается через образы героини и антигероини. Снежная Королева, появляясь в зеркале или окне на фоне холода, предстает в вытянутых, словно застывших формах, окрашенных в холодные синие, белые и серые тона. Этот образ контрастирует с теплыми, мягкими, уютными формами и окружением Герды, главной героини.

- Визуальное воплощение зла в фильме достигается за счет пластики персонажей и цветовой гаммы, которые порождают не только ощущение физического, но и эмоционального холода. Такое единство формы и цвета с моральным смыслом делает зло визуально убедительным.

📌 НУ, ПОГОДИ! (Союзмультфильм, 1969–1986 гг.)

Кейс: сцены погони — динамика, гротеск и контраст

- Во время сцен преследования Волка, антигероя, линии рисунка становятся резкими, движения стремительными, траектории неритмичными. Контраст света и тени, темная гамма и угловатость композиции подчеркивают ощущение опасности. В противовес этому, герой Заяц сохраняет спокойный и мягкий облик, что наглядно демонстрирует «зрительное положение сил».

- В сценах с изменением планов фон часто получает упрощенный вид, что позволяет больше внимания уделить выразительности персонажа. Это подчеркивает его пластику и мимику, которые становятся ключевыми визуальными сигналами, мгновенно фиксируемыми зрителем: «агрессор/жертва».

Этот визуальный язык характерен для сатирических и комедийных анимационных произведений, где гротеск обостряет как комический, так и нравственный эффект.

📌 МАУГЛИ (Роман Давыдов, 1967–1971 гг.)

Кейс: контраст между Маугли и Шер-Ханом — форма и пластика как смысловой маркер

- Маугли, главный герой, представлен с реалистичными пропорциями, плавной пластикой, уравновешенным силуэтом и палитрой «земных» тонов (теплые, природные цвета). Такой подход придает ему ощущение гармонии и органичной связи с природой.

- Шер-Хан, антигерой по своей сути, воплощает в себе противоположность. Его формы острые и резкие, пластика тела напряжена, движения исполнены агрессивным ритмом. Цветовая гамма выбрана темная и контрастная. Вместе они создают ощущение не только внешней, но и внутренней опасности, хищничества и угрозы.

Визуальная организация кадра, в том числе форма и пластика, усиливают контраст между человеком/природой и хищником, добавляя ему глубинного смысла.

📌 ЖИЛ‑БЫЛ ПЁС (Эдуард Назаров, 1982 г.)

Кейс: сцена конфликта — противопоставление через пластическую и цветовую нагрузку

- Пес (герой) представлен с мягкими, округлыми линиями, его движения спокойны, а цветовая гамма теплая — это визуальные приметы доброты и обыденности.

- Противник пса, Волк, изображен в гротескном стиле: угловатые формы, резкое противопоставление цветов, резкая пластика, агрессивная экспрессия лица — все это делает его визуально чуждым для обычного пса.

Этот контраст ярко иллюстрирует главную мысль: сочувствие и презрение должны быть направлены не по внешнему виду, а по сути дела; визуальный язык в данном случае выступает как нравственная метафора.

📌 КОТЁНОК ПО ИМЕНИ ГАВ (Леонид Шварцман, 1976–1982 гг.)

Кейс: эпизоды «угрозы» — мягкость vs угроза в миниатюре

- Гав, главный герой, обладает мягкой, округлой формой, светлым окрасом и плавной, грациозной пластикой. Его мимика выражает доброжелательность.

- Когда в эпизодах появляются «опасные» существа, например, могучая собака или грозное животное, стилистика претерпевает изменения: формы становятся более контрастными, движения — резкими, цветовая гамма — более темной. Такой подход моментально сигнализирует о возможной угрозе.

В мини-историях, где сюжет лаконичен и доброжелателен, визуальные «маркеры угрозы» действуют с особой силой, не нуждаясь в длительном развитии сюжета, достаточно лишь визуального акцента.

ВЫВОДЫ ПО КЕЙСАМ

- В разных мультфильмах (сказка, сатира, драма, детская мини‑история) используются одни и те же визуальные приёмы (форма, линия, цвет, пластика, движение) используются последовательно для кодировки «герой vs антигерой».

- Визуальные контрасты работают как мгновенные сигналы — зрителю не обязательно слышать речь или читать титры, чтобы понять, кто перед ним: добро или угроза.

- Комбинация визуальных и, при наличии, звуковых средств усиливает эмоциональное и нравственное восприятие: форма + движение + звук = комплексный образ.

Выводы

Проведённый анализ визуальных образов героев и антигероев в советской анимации показывает, что использование различных форм, линий, цветов, пластики движений и композиционных решений не ограничивается лишь эстетической составляющей. Эти элементы несут в себе и семантическую нагрузку. Аниматоры используют визуальные приемы для обозначения моральных и этических качеств персонажей. Положительные черты героев подчеркиваются плавными линиями, округлыми контурами, светлыми тонами и гармоничными движениями. В противовес им, антигерои изображаются с помощью гротеска, угловатости, контрастных цветов и неритмичных, рваных движений.

Изучение ключевых сцен из таких произведений, как «История одного преступления», «Снежная королева», «Ну, погоди!», «Маугли», «Жил-был пёс» и «Котёнок по имени Гав», выявило, что визуальные контрасты приобретают особую выразительность благодаря композиции, динамике персонажей, выбору фона и, при наличии, звуковой составляющей. Гротеск в этих работах выступает как средство сатирических высказываний и создания эмоционального контраста, в то время как реалистичная пластика движений способствует позитивной идентификации зрителя с героями.

Визуальный язык анимации тесно переплетается с культурным и историческим контекстом советского периода. Изменения в стилистических решениях, экспрессии и выразительных средствах отражают эволюцию эстетических и социальных ценностей того времени. В результате, визуальный образ героя и антигероя выступает как многогранный инструмент, который объединяет художественное выражение, нравственное кодирование и отражение культурных особенностей эпохи.

Исследование подтверждает гипотезу о том, что анимационные приемы оказывают существенное влияние на восприятие персонажей и формирование их этического облика. Это делает визуальный анализ важнейшим инструментом для раскрытия художественных и культурных особенностей советской анимации.

Семашкевич А. В. Жанровый синтез в вариациях сказки Г. Х. Андерсена «Снежная королева» в кино и мультипликации // Вестник ННГУ. 2014. № 2-3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhanrovyy-sintez-v-variatsiyah-skazki-g-h-andersena-snezhnaya-koroleva-v-kino-i-multiplikatsii (дата обращения: 27.11.2025). 2. Корнацкий Николай Николаевич СТУДИЯ «ДИСНЕЙ» В 1975 ГОДУ: РАССКАЗЫВАЕТ Ф. С. ХИТРУК // Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2023. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/studiya-disney-v-1975-godu-rasskazyvaet-f-s-hitruk (дата обращения: 27.11.2025). 3. Тихомирова Анастасия Владимировна Нарративная стратегия современной философской сказки // Ярославский педагогический вестник. 2011. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/narrativnaya-strategiya-sovremennoy-filosofskoy-skazki (дата обращения: 27.11.2025). 4. Неретина Анастасия Александровна, Строганов Михаил Викторович ФОЛЬКЛОРИЗАЦИЯ ОБРАЗА ВОЛКА ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА «ЖИЛ-БЫЛ ПЁС» // Labyrinth. Теории и практики культуры. 2021. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/folklorizatsiya-obraza-volka-iz-multfilma-zhil-byl-pyos (дата обращения: 27.11.2025). 5. Куценко Е. В. Формирование медиаграмотности средствами экранных искусств // Медиаобразование. 2014. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-mediagramotnosti-sredstvami-ekrannyh-iskusstv (дата обращения: 27.11.2025). 6. Нина Юрьевна Спутницкая Ключевые художественные стратегии «Союзмультфильма» в 1944–1946 годах // Вестник ВГИК. 2016. № 4 (30). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-hudozhestvennye-strategii-soyuzmultfilma-v-1944-1946-godah (дата обращения: 27.11.2025). 7. Александрова Юлия Александровна, Дятленко Анжелика Романовна РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ // НАУ. 2016. № 9 (25). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-rossiyskoy-multiplikatsii (дата обращения: 27.11.2025). 8. Ромашова Мария Владимировна От истории анимации к истории детства в СССР: постановка проблемы // Вестн. Перм. ун-та. Сер. История. 2011. № 3 (17). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ot-istorii-animatsii-k-istorii-detstva-v-sssr-postanovka-problemy (дата обращения: 27.11.2025). 9. Корнацкий Николай Николаевич СТУДИЯ «ДИСНЕЙ» В 1975 ГОДУ: РАССКАЗЫВАЕТ Ф. С. ХИТРУК // Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2023. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/studiya-disney-v-1975-godu-rasskazyvaet-f-s-hitruk (дата обращения: 27.11.2025).

Прикрепить карточку

Кривуля Наталья Геннадьевна Специфика развития иформирование особенностей отечественной анимационной индустрии в контексте концепции детства // Наука телевидения. 2018. № 14.2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-razvitiya-iformirovanie-osobennostey-otechestvennoy-animatsionnoy-industrii-v-kontekste-kontseptsii-detstva (дата обращения: 27.11.2025). 11. Наталья Геннадьевна Кривуля Специфика развития и формирование особенностей отечественной анимационной индустрии в контексте концепции детства. Часть 2 // Наука телевидения. 2018. № 14.3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-razvitiya-i-formirovanie-osobennostey-otechestvennoy-animatsionnoy-industrii-v-kontekste-kontseptsii-detstva-chast-2 (дата обращения: 27.11.2025). 12. Косинова Марина Ивановна Проблемы в сфере продвижения отечественной анимации // Вестник ГУУ. 2015. № 10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-v-sfere-prodvizheniya-otechestvennoy-animatsii (дата обращения: 27.11.2025). 13. Познер Валери Дисней в стране советов, 1930-е гг // Детские чтения. 2019. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/disney-v-strane-sovetov-1930-e-gg (дата обращения: 27.11.2025). 14. Изобразительное решение в мультфильмах Льва Атаманова // Андрей Новожилов; Армянский музей Москвы и культуры наций https://youtu.be/WbVe6NvqjYE?si=htqf3tKqbxjf4v5x

«История одного преступления»(1962, Фёдор Хитрук)

«Снежная королева»(1957, Лев Атаманов)

«Ну, погоди!»(1969–1986, Союзмультфильм)

«Маугли»(1967–1971, реж. Роман Давыдов)

«Жил-был пёс»(1982, Эдуард Назаров)

6.«Котёнок по имени Гав»(1976–1982, реж. Леонид Шварцман)