Самосаботаж: почему мы постоянно саботируем себя и свою жизнь

Оригинальная статья опубликована на сайте Monocler.ru

Самосаботаж — невидимый спутник, который может принимать форму прокрастинации, зависимости, самокритики, с одинаковым успехом вплетаясь как в картину нормы, так и патологии. Обозреватель Aeon Элиан Глейзер исследует разные аспекты самосаботажа с точки зрения нейронауки, поведенческой экономики и психоанализа, пытаясь ответить на вопрос: почему мы постоянно саботируем себя и свою жизнь?

Несколько лет назад я сидела в зале заседаний БиБиСи напротив главных редакторов, которые проводили интервью для моего возможного повышения. После многих лет на начинающих позициях я очень сильно хотела новую должность. Один из редакторов задал мне вопрос о командной работе, но в тот момент, когда я должна была начать говорить, что-то странное стало происходить у меня в голове. Начала повторяться песня: «Колеса на автобусе крутятся снова и снова, снова и снова, снова и снова». Я пела эту песню своим детям, когда они были малышами. Но теперь ее веселые нотки стали строгим требованием. Песня звучала у меня в голове — снова и снова, снова и снова — в то же время я ощущала, как начинаю скрежетать зубами. А еще мне нужно было моргать.

Я не полностью осознавала, какая именно скрытая работа происходит внутри меня: я пытаюсь пересказать историю про позднего гостя и нетерпеливого ведущего, смутно понимая, что рассказывать это очень тяжело, примерно как вести глубокий разговор по душам в ночном клубе. Тем временем тиран в моей голове продолжал бушевать. Моя задача была сделать так, чтобы никто ничего не заметил. Но я продолжала безумно моргать, и один из членов комиссии уже внимательно на меня смотрел. Я была раскрыта.

Самосаботаж принимает разные формы. Если вы похожи на меня, то вы начнете все путать, если окажетесь под пристальным вниманием, или потеряете мысль, когда вам зададут вопрос на публике, или вы начнете бормотать глупости в тот момент, когда вам необходимо будет произвести приятное впечатление. Если вы освободили время в течение дня для того, чтобы сделать то, чего вы по-настоящему хотите, вы, вероятно, обнаружите себя тратящим драгоценное время на бытовые задачи или на социальные сети. Возможно, вы критиковали своего терпеливого партнера из-за глупых, тривиальных вещей до тех пор, пока не начали беспокоиться, что он просто соберет свои вещи и уйдет от вас. Или бесконечно критиковали самого себя, что мешало вам двигаться вперед. Самосаботаж заключается в откладывании наших целей и — когда нам предоставляется возможность — в провале и незаметном снижении шансов. И загадка в том, зачем многие из нас мешают себе и разрушают лучшие из возможных планов.

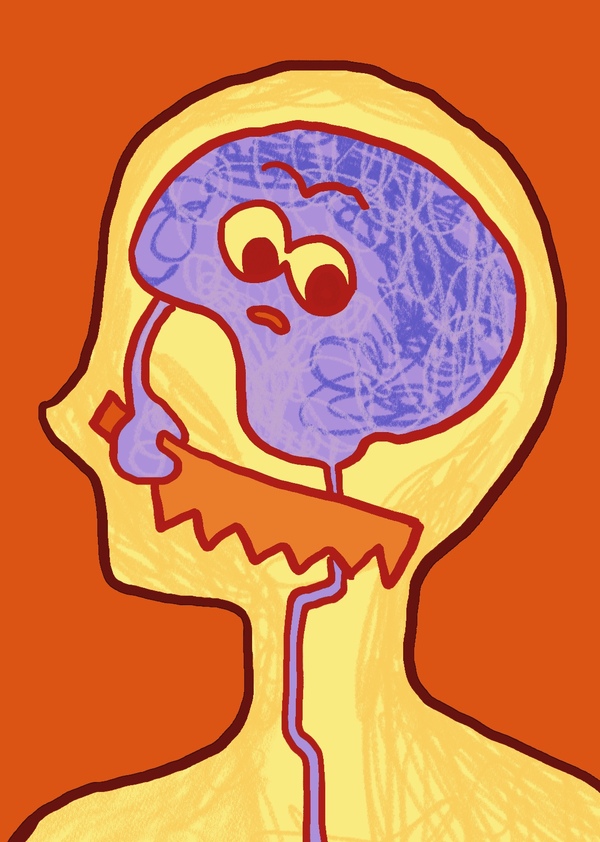

Платон в «Федре» использует метафору колесницы, чтобы описать, как разделяется человеческая психика. Возничий управляет двумя крылатыми лошадьми: одна — светлая, другая — темная. Светлая лошадь символизирует собой высокие моральные ценности и идеалы. Темная лошадь отказывается подчиняться кнуту. Светлая лошадь тянет колесницу вверх к правде, красоте и мудрости. Темная лошадь иррациональна и разрушительна, и тянет колесницу к земле.

Эта модель «разделенного я» нашла отражение в истории в работах разных мыслителей, таких как Ницше и психиатр Р. Д. Лэнг. В последние годы нейронаука играет большую роль в области психологии человека, и ей есть что поведать нам о том, почему мы подрываем наше собственное «лучшее я». Тобиас Хаузер, профессор вычислительной психиатрии Университетского колледжа в Лондоне, руководит проектом по изучению того, что происходит в мозге человека с ОКР, выявляя, например, дисбалансы тех нейротрансмиттеров, которые мешают мозгу регулировать навязчивые мысли.

Немаловажную роль играют паттерны, формирующие поведение. Когда я разговаривала онлайн с Пирсом Стилом, ведущим экспертом по мотивации в Университете Калгари в Канаде, он отправил меня в головокружительный тур по программному обеспечению, которое он разработал для сбора существующих исследований в области прокрастинации (включая исследования МРТ, которые изучают, что происходит в этот момент в мозге) для того, чтобы выявить лежащие в их основе закономерности. Этот мета-анализ показывает, что основными движущими силами являются импульсивное стремление к удовольствию и само откладывание, которое делает завершение дел отталкивающе далеким. «Прокрастинацию делает очень интересной то, что это иррациональное промедление», — говорит Стил (хотя позже я предположу, что в таких формах самосаботажа, как прокрастинация, может быть и положительная сторона).

Мы делаем это, несмотря на то, что знаем, что будем чувствовать себя хуже. Мы знаем, что хотим сделать что-то, но когда мы заглядываем внутрь себя в поисках мотивации, она испаряется. И мы задаемся вопросом: что со мной не так, почему я не могу сделать это?

Зависимость, возможно, занимает ключевое место в понимании прокрастинации. Это загадочное явление, исследованное философом разума Габриэлом Сигалом, который предпочитал подходы, основанные на когнитивной науке, хотя и с отсылками к стоицизму и дзен-буддизму. «Сегодня есть хорошая нейрологическая теория зависимости, — говорит мне Сигал — она называется стимулирующей сенсибилизацией дофаминовой системы». Обычно опыт получения вознаграждения вызывает всплеск дофамина, который вызывает желание нового вознаграждения, в случае зависимости это желание превращается в тягу.

Это основной путь, которым связаны зависимость и самосаботаж, — говорит Сигал. — Вы намерены сделать что-то, но потом чувствуете, что нужно сделать другую вещь в первую очередь. Это как стать очень голодным. Вы бросаете все, только чтобы получить еду. И это становится доминирующей чертой вашей жизни: в конечном счете, вы просто саботируете все.

Я верю, что механические объяснения саморазрушения и самосаботажа — нейронные связи и дофаминовые реакции — доводят нас только до определенной точки. Это физические описания психологических паттернов и процессов, которые могут быть объяснены в более глубоких терминах, а именно, в терминах психоанализа. В то время как нейронаука, кажется, требует от нас преодолевать себя, психоанализ предлагает развивать более приемлемое и утонченное понимание наших раздвоенных «я» и противоречий. По сути, мы занимаемся саморазрушением, потому что на каком-то уровне нам кажется, что это нам помогает. Мое обсессивно-компульсивное расстройство — своего рода копинг-стратегия. Посидеть перед экраном или выпить бокал вина — это отдых от самобичевания и производительности. Снежные дни, забастовки железнодорожников или локдаун из-за пандемии позволяет нам снять себя с крючка безнаказанно, даже если мы чувствуем, что нам помешали.

Самосаботаж становится проблематичным, только когда инстинкт смерти становится доминирующим. Страх провала, например, может лишить вас амбиций. Мы можем сами ставить преграды на своем пути, чтобы сдержать болезненную реальность нашего несовершенства — недостаточно хорошо готовимся к собеседованиям или публичным выступлениям, либо ведем себя непредсказуемо. Тот, кого психоаналитик Рональд Фейрберн в 1952 году назовет «внутренним саботажником», пытается защитить нас от стыда. Но за это приходится платить высокую цену, которая лишает нас новых, творческих, аутентичных опытов и переживаний, возможно, даже надежды. Гроуз верит, что совет «выйти из зоны комфорта» — на самом деле напоминание о том, что важно сопротивляться инстинкту смерти и взаимодействовать с самой жизнью: «не откладывай ничего на потом, сделай это дело, даже если оно ужасно. Напиши книгу, даже если ты считаешь, что не преуспеешь в этом». Хотя мы и думаем, что хотим преуспеть, но это связано с риском зависти со стороны других, которая может отрикошетить в нас, став «глубоким источником возмездия». Психоаналитик Джош Коэн во время нашего разговора саркастически подметил по этому поводу: «Подтекст следующий: что я делаю, наслаждаясь самим собой в этот момент? Да кем я себя возомнил?»

Прерывание — это форма саморазрушения, но оно также проявляет потребность в привязанности и признании.

Карл Юнг предложил другую концепцию, расширяя наш справочник по саморазрушению: теневое «я». Теневое «я» — это те части нас, на которые мы навесили ярлык «нежелательных», те, что, на наш взгляд, отвергает общество: неудовлетворенные потребности или агрессивные импульсы. Мы отщепляем эти части, но они восстают против нас мощно и непредсказуемо в виде вспышек эмоций, ментальных блоков или физических недугов, которые ставят под угрозу наши планы.

Возьмем в качестве примера сотрудницу, которая в рабочее время постоянно отвлекается на социальные сети. Прерывание работы — это форма самосаботажа, но в этом также проявляется потребность в привязанности и признании, которую она подавила как недействительную, но которая проявляется с удвоенной силой в привычках прокрастинации.

Жак Лакан описывает парадокс: хотя мы боимся провала и неудач, успех порождает в нас еще больше тревоги. Так, человека настигает «проклятие лотереи», когда выигрыш на миллион вызывает неожиданное недовольство; или представьте человека, который всю свою трудовую жизнь ожидал выхода на пенсию, но оказался в кризисе, когда у него не стало повседневной рабочей рутины. Я прожила облегченную версию похожего состояния, когда оказалась в долгожданном отпуске и обнаружила себя в постоянной суете: предоставленная самой себе, я раздражалась на семью и скроллила заголовки британской прессы, чтобы снова погрузиться в домашнее уныние. Перефразируя Оскара Уайльда, есть две трагедии в жизни: одна — это не получить то, что ты хочешь, а другая — получить.

Если самосаботаж существует в разных формах, то современный мир — с его сияющими экранами и культурой трудоголизма — сделал его еще более разнообразным. Формы саморазрушительного поведения, которые ранее классифицировались как анормальные, сейчас становятся повсеместными. Среди британских взрослых число с диагнозом СДВГ увеличилось на 400% с 2020 года, согласно Тони Ллойду из Фонда, занимающегося СДВГ. В то время как Стил говорит, что 95% людей признаются, что прокрастинируют хотя бы иногда. Все большее число молодых людей обращаются за смягчением условий, чтобы завершить свое обучение для получения степени, которая им якобы нравится. Университеты сталкиваются с целой системой на грани логического абсурда и административного коллапса. Перед лицом массового самосаботажа в форме влияния на изменение климата или высококонкурентного рынка труда, многие молодые люди направляют свою тревожность внутрь, впадая в своего рода состояние паралича. Нам стоит проявить осторожность, когда мы пытаемся связать ментальные проблемы с такими факторами окружающей среды, как геополитика или власть экранов. Но также стоит задуматься о том, почему самосаботаж стал частью современной жизни.

Мы больше не знаем, как расслабляться без цифровых технологий и медиа. Теперь варианты нашего отдыха заключаются в том, чтобы переключить внешний фокус внимания и погрузиться во внутренние размышления, управляемые социальными медиа. Но, по сути, когда мы так делаем, мы потребляем наркотик и тем самым не позволяем себе вернуться в гомеостатическое состояние.

Философ Харри Франкфурт в 1971 году говорил о том, что существуют желания первого и второго порядка. Так, нашим желанием первого порядка может быть желание заглянуть в Инстаграм, но желание второго порядка — стать художником. Другими словами, мы обладаем свободой воли, только если желания первого и второго порядка совпадают. И ставки не могут быть выше.

Наша зависимость от экрана не только не дает нам достигать высоких целей, она также мешает нам отдыхать и жить настоящим — тем вещам, которые, как мы постоянно слышим, полезны для нас. Лембке отмечает:

Таким образом, кажется, что мы участвуем в двойной битве: мир предлагает легкие возможности для самосаботажа и увеличивает наши перфекционистские ожидания, делая отвлечение внимания и зависимости еще более привлекательными. Эго-идеал не только приводит нас к переутомлению, но и делает нас менее успешными в работе — еще одна нисходящая спираль. Коэн говорит:

Подобное состояние ума разрушительно для человека. Вы теряете уверенность в себе. Чем больше вы осознаёте, что отстаете, что не совсем соответствуете уровню, которого от вас ожидают, тем сильнее это влияет на вашу способность плавно и эффективно работать.

Можно ли остановить или уменьшить самосаботаж? Чтобы понять, что могло бы помочь, нам необходимо определить разницу между самосаботажем, спровоцированным современным миром, и тем, который просто является частью нас самих.

Что касается внешнего мира, Лембке предлагает оригинальный подход, утверждая, что нам нужно изменить нарратив и перейти от стремления к удовольствию к «новой форме аскетизма», которая парадоксальным образом позволит нам достичь того, что мы действительно желаем. Когда Лембке рассматривает проблемы молодых людей, которые не могут начать свою жизнь в большом мире, она отмечает, что в большинстве случаев это не потому, что их жизнь слишком сложна.

Кроме отключения интернета и принятия холодного душа, первый шаг в борьбе с нашими склонностями к самосаботажу — это осознать их. В каком-то смысле наша культура прошла большой путь к принятию мысли о том, что мы не всегда действуем во благо себе и своим интересам. Поведенческие экономисты (такие как Дэниэль Каннеман, Ричард Талер и Касс Санстейн) подвергли сомнению модель экономического человека» (‘homo economicus’) — рациональной и самодостаточной личности. Они показали, какими иррациональными мы на самом деле являемся: мы пренебрегаем пенсионными накоплениями, продолжаем пользоваться дорогостоящими страховками и поглощаем посредственную еду на диване. Эквивалентом в политической теории является ложное сознание: как утверждал Томас Франк в «Что случилось с Канзасом» («What’s the Matter with Kansas», 2004), это парадоксальная ситуация, когда «рабочие парни из городков Среднего Запада аплодируют кандидату, чья политика повлияет на их образ жизни, трансформирует их регион и нанесет им удар такой силы, от которого они уже никогда не смогут оправиться».

Понимание более глубокой логики, лежащей в основе того, что отвергается как ненормальное, может стать самым эффективным средством исцеления.

На самом деле, понимание более глубокой логики, лежащей в основе того, что отвергается как ненормальное, может быть самым эффективным средством исцеления. Триггеры ОКР могут быть генетическими, но они также зависят от контекста: возможно, вам с раннего возраста внушали, что ваши естественные эмоции — особенно гнев, но также и желания, которые казались необоснованными или слишком рискованными, — ядовиты. Такое воспитание проявляется словно самозваный охранник, который начинает удерживать эту токсичную «теневую сторону» внутри вас. Популярный психиатр, автор бестселлеров Джеффри М. Шварц, который пропагандирует нашу способность перепрограммировать наш нейропластичный мозг, выступает за сочетание осознанности по отношению к навязчивым идеями с размышлениями о причинах их возникновения — подход, который определенно сработал для меня.

Возможно, мы не хотим полностью отказываться от нашей склонности к самосаботажу. Ирония заключается в том, что известные аналитики, такие как Фрейд и Юнг, смогли использовать собственную борьбу с саморазрушением для инновационных и творческих прорывов — погружаясь в свою невротичную, сводящую с ума невозможность работать, которая помогла им понять эти тенденции в каждом из нас. У Юнга были галлюцинации, и он слышал тревожные голоса (задокументированные в его фантастически иллюстрированном шедевре «Красная книга»), которые одновременно были разрушительными и новаторскими. Письма Фрейда показывают, что около сорока лет он столкнулся с невыносимым осознанием того, что не сможет достичь цели всей своей жизни — объяснить всю человеческую психологию с точки зрения физической работы мозга. Он жаловался на «чувство депрессии», которое проявлялось в виде «видений смерти… вместо обычного безумия активности». Он обнаружил, что не может остановиться курить и был «полностью не способен работать», заявляя, что «в такие моменты мое нежелание писать просто патологическое». Но после он пришел к откровению и перешел к узконаучному проекту по исследованию фантазий и сновидений. «Симптомы, такие как сновидения, полны желаний», — писал он, осознавая, что за его неврозом тоже стоят желания. Только когда он обратился к ним, он смог изобрести психоанализ.

Самосаботаж может быть разрушительным, но он также может служить стимулом. Очень часто он становится двигателем продуктивности — и юмора. Есть нечто очень ценное в невротичных переплетениях, которые делают многих из наших самых узнаваемых культурных фигур теми, кто они есть. Пожалуй, все, на что мы можем надеяться, — это люди, которым мы можем доверять, чтобы они спасли нас от самих себя. В конце концов, это сработало для Марселя Пруста, как отметила та же Гроуз:

Пруст был настоящим перфекционистом и сводил своего издателя с ума. Если бы он остался наедине с собой, кто знает, что могло бы произойти. Но это был его процесс, и, к счастью, в его случае было возможно, чтобы кто-то вмешался и сказал: мы идем в печать, прямо сейчас. Пришло время остановиться!