Практики визуальной поэзии в контексте идей Ж. Рансьера

Рансьер, Ж. Разделяя чувственное. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007.

В главе «Поверхность дизайна» книги «Разделяя чувственнное» Жак Рансьер ставит глобальную концептуальную цель: представить идеи и практики дизайна начала ХХ века как феномен, кардинальным образом переменивший положение художественной деятельности во всей совокупности социально-общественных практик.

Философская программа дизайна мыслится им как последовательное воплощение идей модернистской эстетической революции: именно в ней становится возможным говорить о понятии универсальности, необходимого для «определения нового строения общей жизни». Преодоление границ утилитарного и «чистого», высокого и низкого, труда и искусства (а соответственно, снятие с искусства статуса исключительности) делает творческую деятельность полноправным регулятором общественных отношений.

Мысль раскрывается автором через сближение произведений французского поэта-авангардиста Стефана Малларме и художника-инженера Петера Беренса, — не имеющих очевидных точек соприкосновения в рамках устоявшейся классификации искусства, но встречающихся на общей «поверхности дизайна».

В моей работе визуальная поэзия представляется феноменом совершенно неопределенным, — а не доминирующе литературным или синтетическим, каким нарекает его термин.

Труд Рансьера выстраивает плодотворное опровержение существующей границы между написанным словом и графическим образом в художественных проектах XX века. Его обзор необходим для возвращения к нулевой позиции в сущностном определении 'визуальной поэзии', — и началу поиска новых критериев, ее истинно характеризующих.

Основная идея Рансьера — о сближении таких разных, казалось бы, явлений, как визуальная поэзия и дизайн утилитарных предметов — раскрывается через два тезиса.

Во-первых, слово в обоих случаях приводится к «своей понятийной формулировке» путем типизации графического образа.

Петер Беренс, работавший над дизайном и рекламой электротоваров в фирме бытовой техники AEG, стремился представить продукцию как систему универсальных, простых образов, — отражающих функционал и утилитарность вещи. Простота, лаконизм и емкость визуала становятся его инструментом в выражении смысла, сращивая воедино и форму, и характеристики объекта, и всю идеологическую программу компании AEG — производить продукцию для удобства и упрощения повседневной жизни каждого человека. И эта установка компании, которую можно было бы выразить словесно, в графическом изводе влияет на зрителя значительно сильнее. Дизайнер стоит на службе слова, донося до адресата его чувственное выражение.

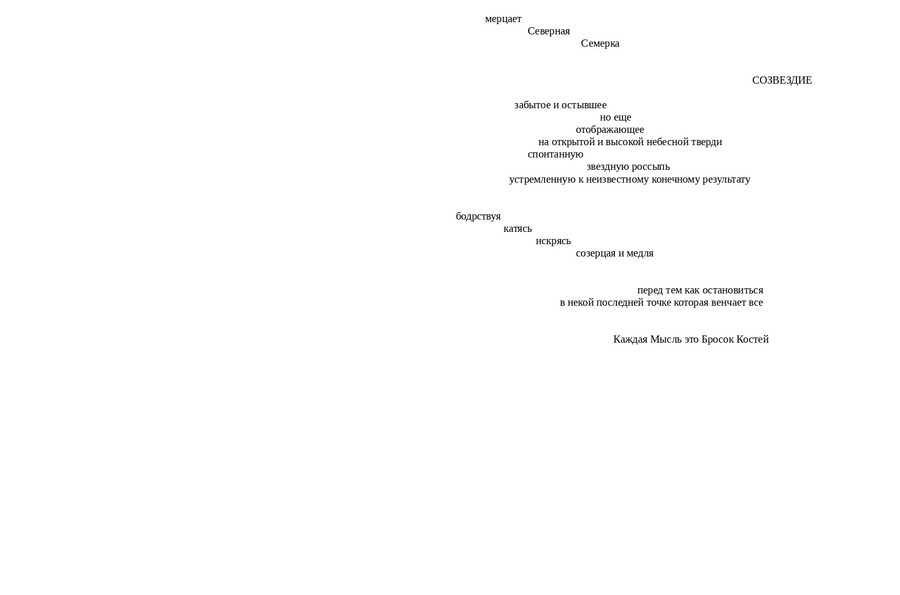

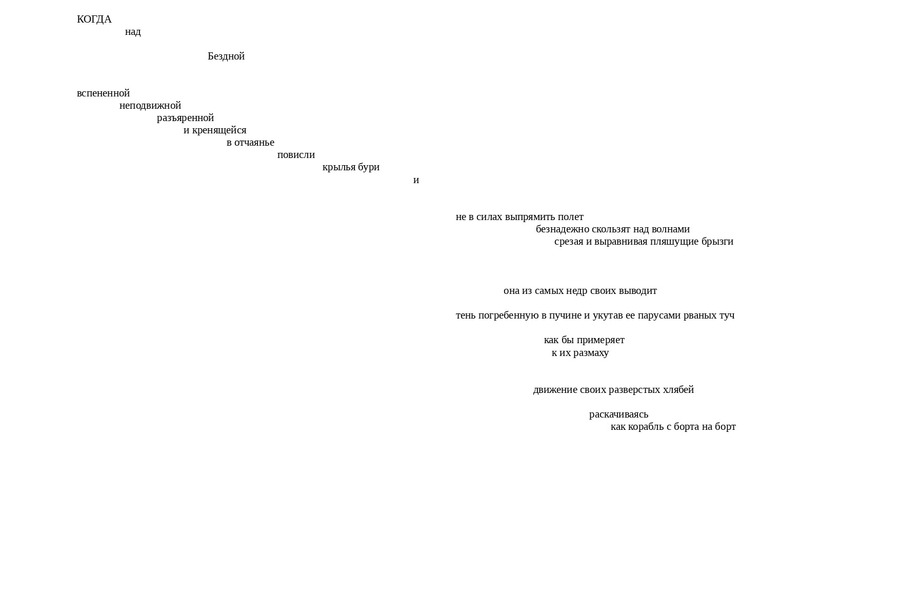

Малларме тоже некоторым образом стремится к созданию типов: для него пространственная разметка стихотворения определяет смысл написанного, воспроизводя каждый раз некие «картины мира», схематичные планы явлений, максимально приближая словесный уровень стихотворения к проживанию физического, пространственного опыта.

В такой логике, по Рансьеру, форма максимально сокращает дистанцию со словесным смыслом сообщения, и визуальная поэзия — только частный случай в повсеместной практике.

Таким же образом апеллирует к сущности высказывания жест и силуэт в балете или танце, отбрасывая лишние подробности истории и психологии, оставляя лишь аллюзию, символ, самодостаточный в своей бессловесности, предельно концентрирующий в себе сущность означаемого явления.

Во-вторых, выделение типов есть стремление к максимальной емкости и выразительности высказывания, однако разные цели сообщения предполагают разные принципы его донесения.

Рансьер связывает понятие типа с парадигмальной для дизайна идеей утилитарности. Она, отвергая принцип пустого украшательства, воплощается и в графике Беренса, и в поэзии Малларме. Утилитарность в подходе Беренса понятна: целью его работы изначально было строгое, неуклонимое следование формы функциональному запросу объекта; дизайны для АEG зиждились на гарантированности этого принципа.

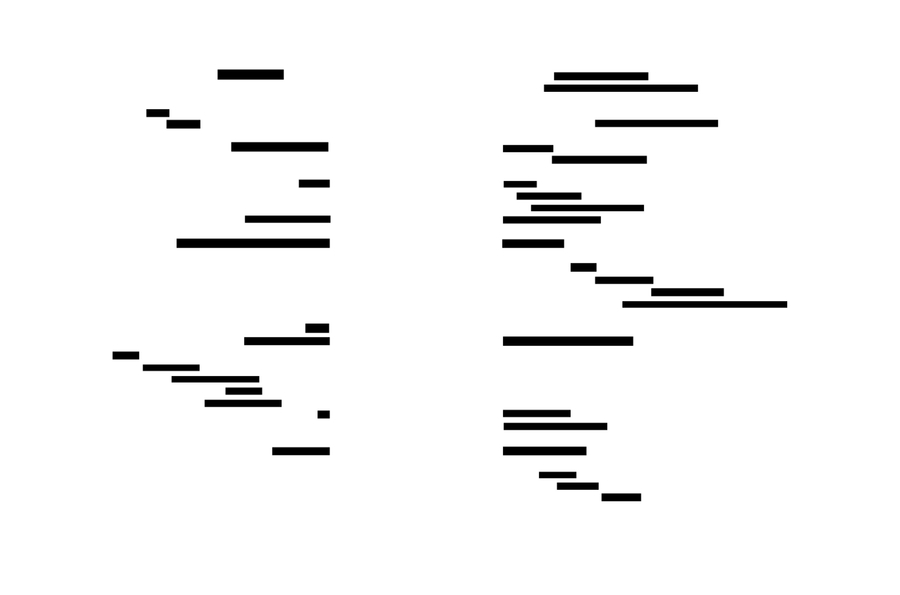

А вот формальные эксперименты Малларме можно было бы оспорить в их связи с представлением о лаконичности. «Привычная», линейная организация текста на первый взгляд делегирует на себя ту типизацию и интуитивность, о которых говорилось ранее, очищая текст от формальных изысков. Однако, как писал сам Малларме, его цель — «создать все заново с помощью реминисценций, чтобы подтвердить: мы именно там, где должны быть», т. е. восстановить означаемое не до его словесного выражения, а до него самого, до сущности: актом творчества заново расставить границы чувственного мира, пересобрать его деятельно, уравниваясь в этом с актом политическим. Новая разметка текста есть новая картина мира, — возможно, более точная и искренняя, чем привычная строчная запись.

Разница отношения к типу как идее, однако, не может быть проигнорирована: слишком заметным водоразделом остается она в вопросах творческого подхода. Для Беренса «тип» — это счетная единица смысла: каждое произведение в рамках типа выражает предельно просто сформулированную идею.

Для Малларме «тип» — это прецедент: такой визуальный ход организации текста, который может при всей своей сложности или многозначности все равно быть наиболее точным выразителем жизненной обстановки.

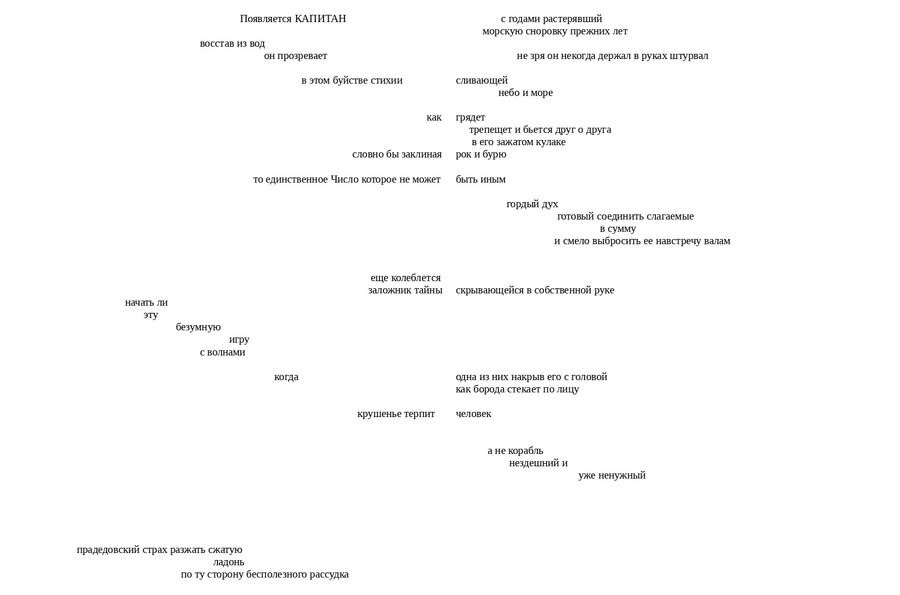

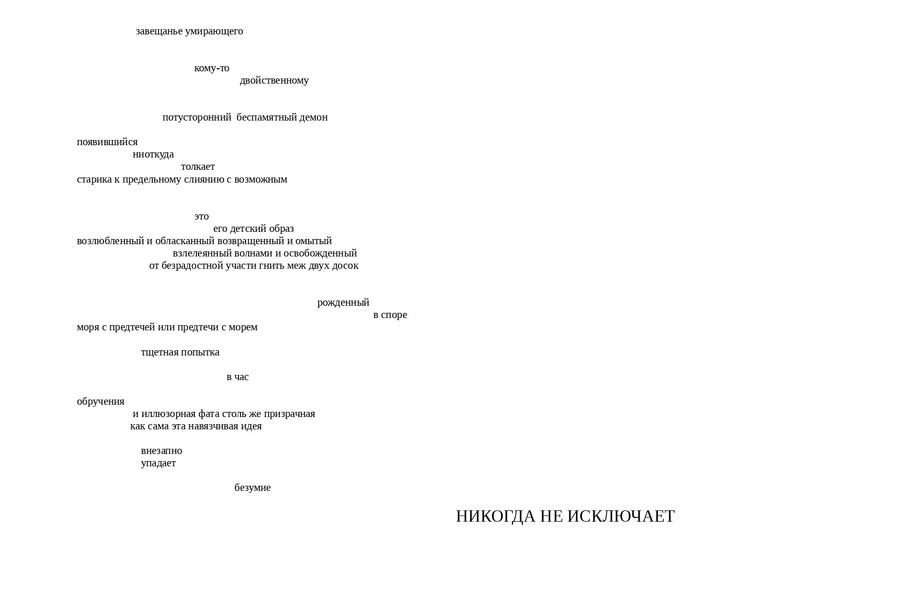

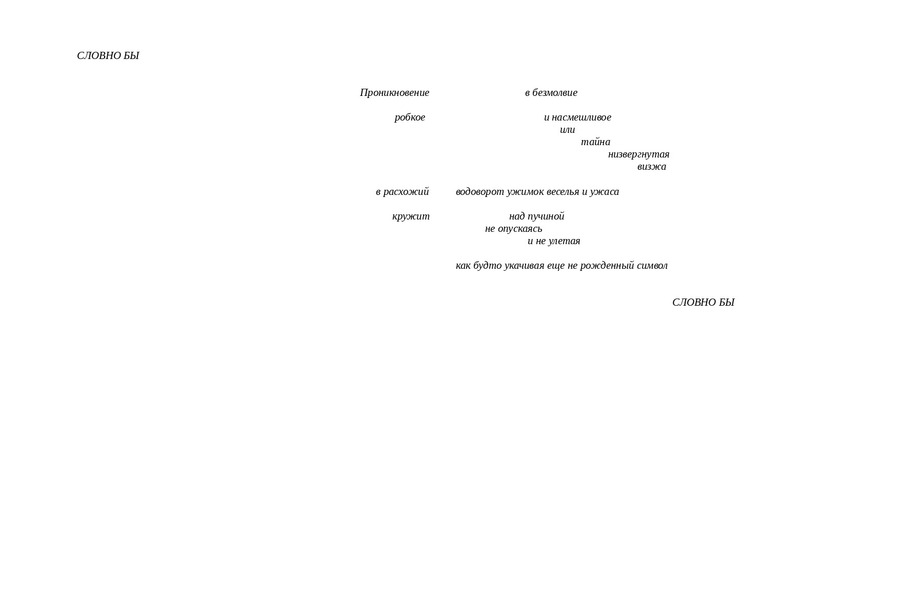

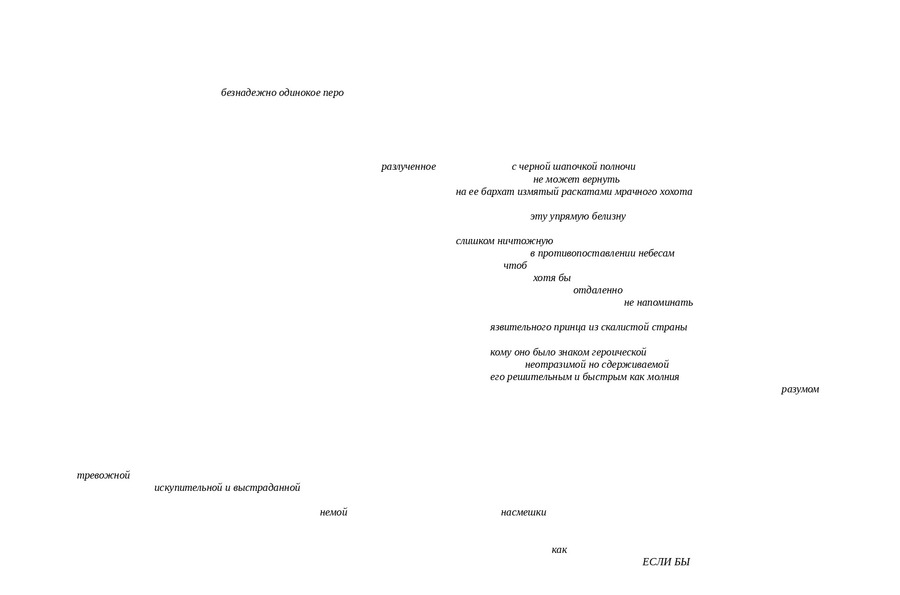

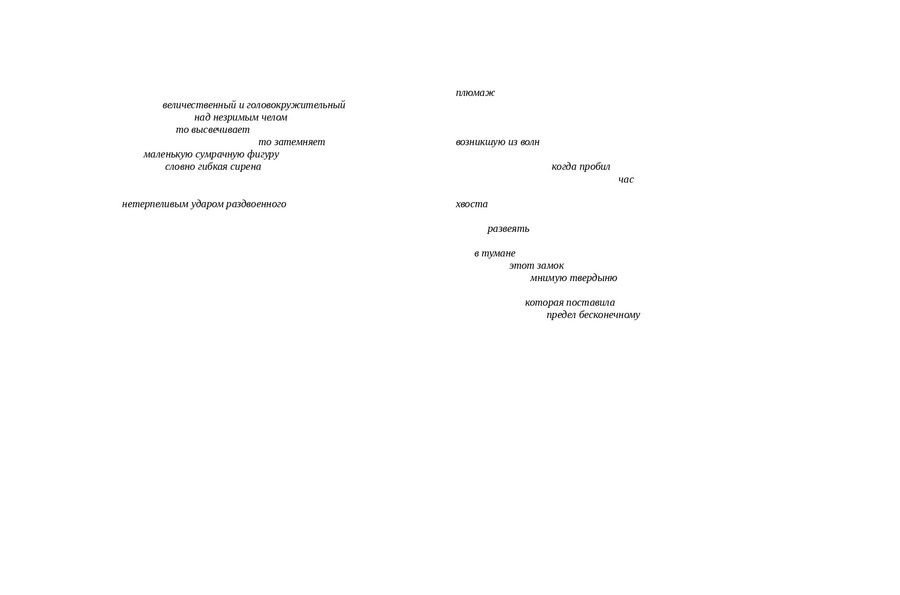

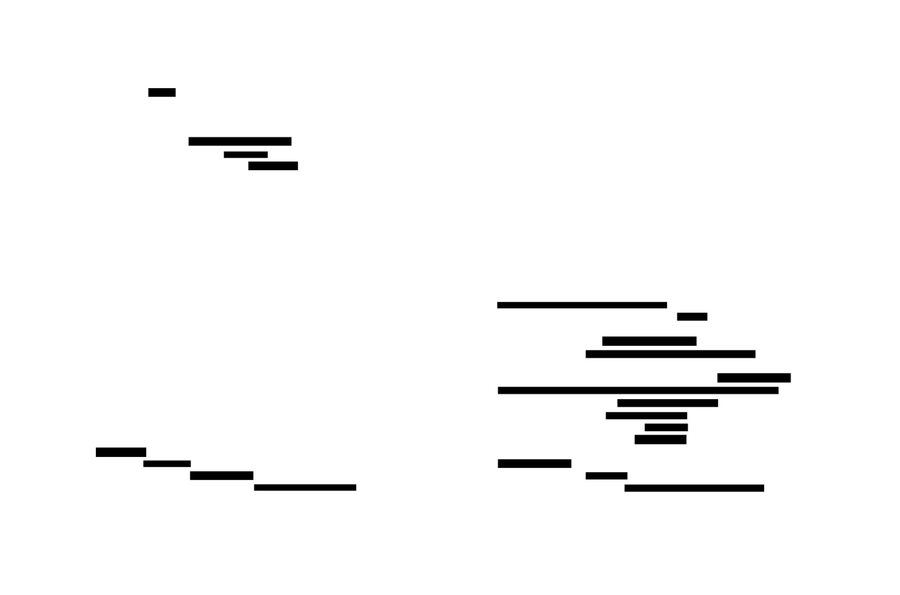

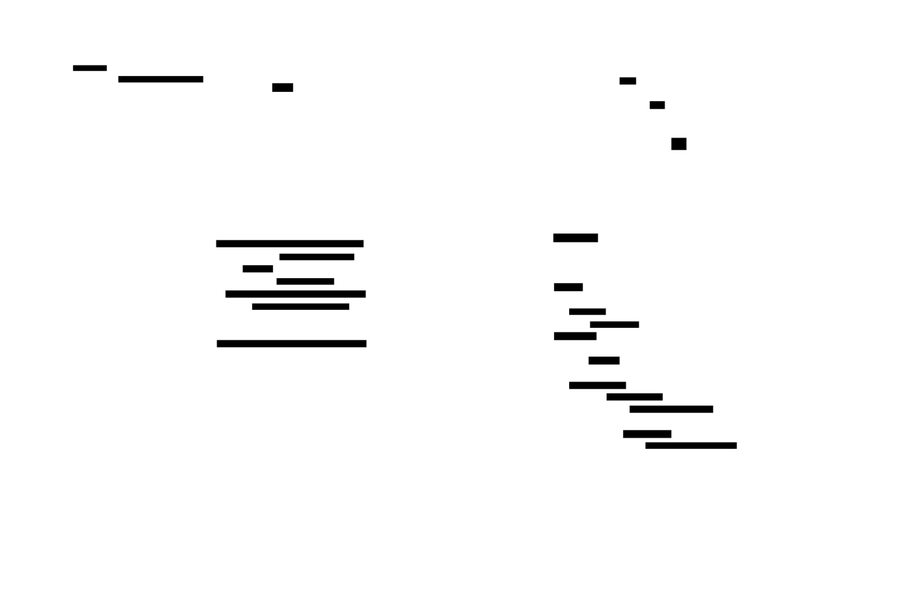

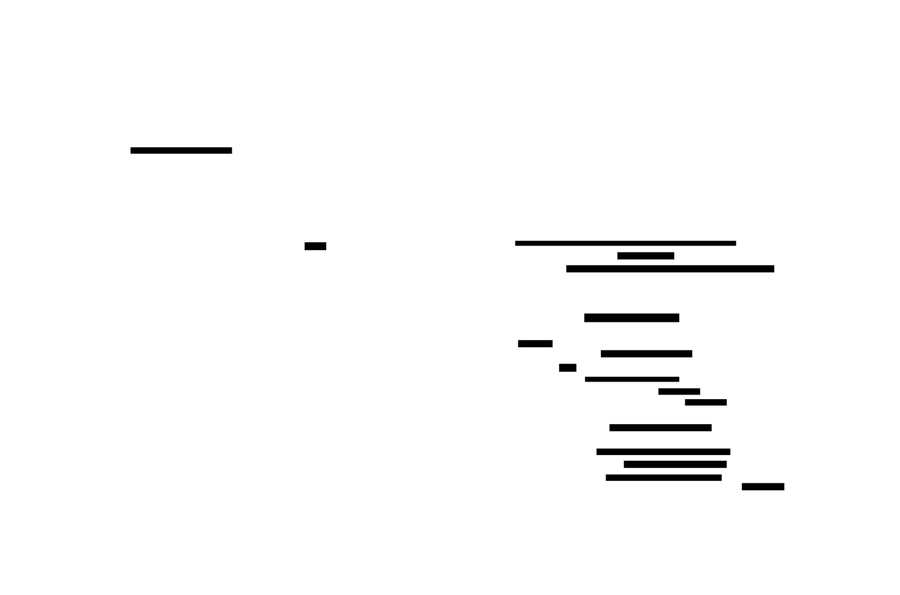

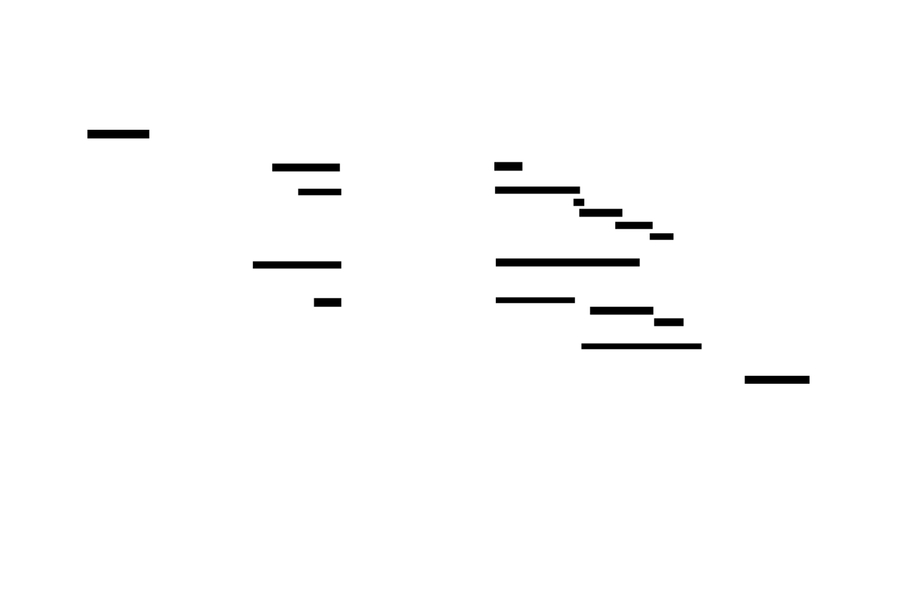

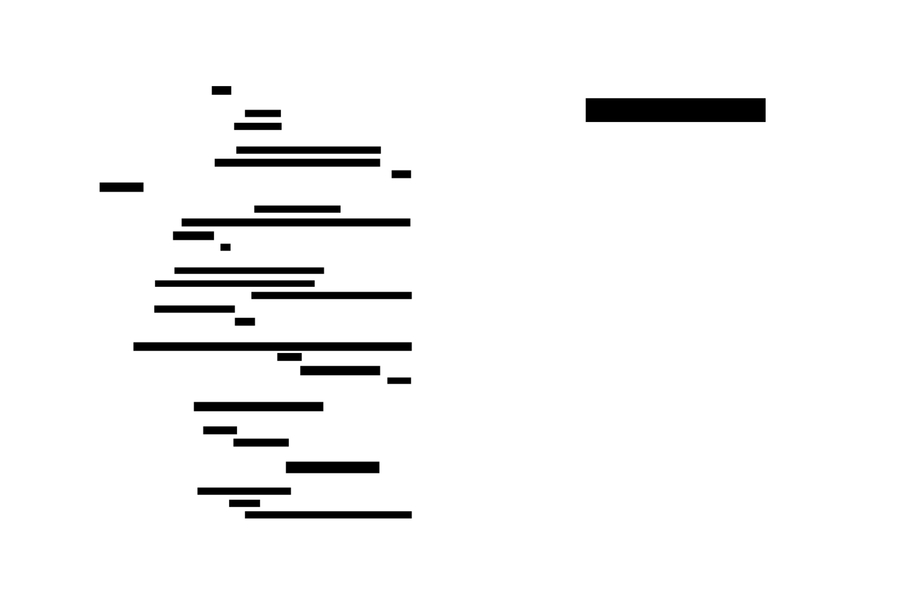

Примером перераспределения слов на поверхности листа в новой иерархии, помимо Малларме, служит также поэма Е. Мнацакановой «Das Buch Sabeth» или «Книга Елизаветы» 1972–1988 гг.

Организующим принципом в ней, в отличие от графической структуры «Броска костей», служит музыкальный ритм, звуковые повторы и неожиданные сближения слов и смыслов. Поэма обнаруживает внутреннее, глубинное сходство с реквиемом. Во-первых, тематически, — за счет своего содержания; а во-вторых, более имплицитно — в организации синтаксиса: сочетания букв воспринимаются читателем как ноты, универсальные единицы, комбинации которых дают аккорды или слова. «Музыкальный» принцип вычерчивания смыслов тоже есть практика художественной типизации. Как и метод «физический» в работах Фрэнка Синглтона, — визуально воспроизводящий опыт, вызываемый значениями слов.

Типы, по Беренсу, — это символы реальности. Они стилизуют ее до емкого знака, в котором сохранялась бы прочная связь с сутью.

Но символ не может быть универсальным для людей с разным опытом, и потому основная его цель — релевантность, точность для той социальной конфигурации, которую он представляет.

В ходе рассуждения Рансьер комментирует вполне логично встающий вопрос: что сохраняет общность подхода Беренса и Малларме, если представление о типе в творчестве этих людей так кардинально расходится?

Практика дизайна усматривается автором в ином: в выделении этих самых типов для борьбы с инертностью, излишним украшательством, автоматизмом в искусстве. Для подтверждения мысли Рансьер обращается к постулатам творчества «Arts and Crafts»: вернуться к ремесленничеству и духовности, художественной сложности, чтобы наделить объекты производства просветительской функцией, воспитывать в обществе новый эстетический идеал. Говоря отвлеченно, «Arts and Crafts» тоже нагружают форму, но делают это не из прихоти, а четко следуя ее цели — представить возвышенное, утонченное содержание.

Таким образом, базовые элементы любой дизайн-системы формируются в виде символов, схематического концентрата смыслов. Они могут быть освобождены от лишней информации и стремиться к лаконизму, а могут являть собой предел духовности, — объединяет их мотивировка: бессловесно донести до зрителя необходимое ему сообщение.

Концепция дизайна, по Рансьеру, предоставляет обществу универсальную поверхность, на которой множество каналов коммуникации реализуют равноправные, претендующие на универсальность режимы чувственности. Авторы своим творчеством конструируют новые связи и «картины мира», релевантные своему чувственному опыту, и с тем предлагают другим людям вступить в процесс их разделения.

Дизайн в этом отношении представляется не как руководство по работе с формой, а как свобода выбора форм, — поэтому произведения, сложенные по его принципам, могут казаться очень разными. Неиссякаемо уже одно только разнообразие поэтических прецедентов:

Свободу стоит понимать дословно: она не ограничивается только поиском соотношений текстового и визуального начал. Примечательно, что труд Рансьера никак не комментирует ситуацию появления иных медиумов и их возможностей на упомянутой общей поверхности. Однако из его выводов ничто не противоречит расширению способов реализации чувственного опыта, и мы не откажем себе в обращении к стихотворным типам, основанным на цифровых возможностях.

Так, написанное программным кодом стихотворение автора bpNichol «Sat down to write you this poem» и представляющее собой непрерывно бегущую строку, оформляется в три законченных предложения одновременно: «Sat down to write you this poem» (сел, чтобы написать тебе эту поэму), «Poem sat down to write you this» (поэма села, чтобы написать тебе это) и «This poem sat down to write you» (эта поэма села, чтобы написать тебя). А в «Сиэтлском дрейфе» Дж. Эндрюса (1997 г.) слова по команде пользователя то хаотично движутся по экрану, то замирают в моментальных положениях.

Традиционно 'Цифровую поэзию' отделяют от 'визуальной' и 'перформативной', так как их границы пролегают в зонах разных медиумов. Текст Рансьера, как уже было сказано, развенчивает эту классификацию, — подчеркивая общую мотивацию подобной практики, несмотря на воплощаемое разнообразие.

Еще одним любопытным воплощением новой поэтической практики стоит отметить такой ее тип, где сократительным символом является пустота.

Деятельным включением автора в социальное пространство оказывается молчание при (иногда мнимой) способности говорить. А передел чувственного мира воплощается в соотношении речи-молчания, знания-незнания, текста и символа. В нем графический знак (или его отсутствие — белый лист) предстает парадоксальным анти-приемом: вместо устремления отразить реальность наиболее емко и конкретно, он «распыляет» смыслы, становясь универсальным и не ограничивая свою интерпретацию. Но и это вполне отвечает идее реконфигурации пространства, практически полностью перенося его границы из вещественного в когнитивное.

Гипотетически как случай визуальной поэзии можно рассмотреть практику цензурирования книг. Это акт социального включения наравне с политическим: именно его Рансьер представляет возможным в рамках «поверхности дизайна» как столкновения разных коммуникационных систем на службе общей цели, и стороны коммуникации — автор и цензор — делят общую поверхность через оппозиции выбранных символических систем.

Лингвистическое разделение понятий живописи и поэзии послужило толчком к напрасной классификации жанров и форм в истории искусства. В новом творческом принципе она представляется напрасной схемой распределения мест и достоинств разных выразительных средств, и потому отменяется за ненадобностью.

Графика и пластика как выразительные средства исконно представлялись чертами различий видов искусства. Борьба за третье измерение и независимость от него, по Гринбергу [Гринберг, 2005], всегда лежала в основе борьбы дефиниций.

Рансьер приходит к иному мнению: графика и пластика, формы и слова, время и пространство никогда не противопоставлялись — они встречались на плоскости листа как субъекты коммуникации. И ложным подходом было распределять оппозиции: антимиметическая революция дизайна отменяет наконец все довлеющие формальные предписания, делая синкретизм самым мощным приемом, единственно способным встраивать искусство в социальный контекст и участвовать в конфигурации общественных структур.

Поверхность дизайна формулируется Рансьером в трех важнейших характеристиках: равенства, превращения и равнозначности. Равенство отвечает за отмену излишних классификаций, ограничивающих художника и выбора им наиболее релевантного инструментария. Превращение подразумевает установление неразрывной взаимосвязи между объектами, их визуальными образами и словесными определениями, — до предельной степени слитости воедино. И, в-третьих, равнозначность упраздняет границы искусства чистого и утилитарного, уравнивая все формы жизни как равно достойные творческого внимания.

Политика и эстетика представляют собой единый рекурсивный механизм, в котором претворяется раскладка общего мира.

Заключение Рансьера выводит эстетику в разряд деятельной общественной силы. Неразрывная спаянность форм искусства и форм жизни в утопической ситуации наделяет художника и политика равными полномочиями на реконфигурацию чувственного порядка. Эстетика и политика становятся как бы фазами одного цикла: проведенная на поверхности листа линия разделяет и определяет общее пространство, слова и формы — границы зримого и мыслимого. Они и символичны, и абсолютно реальны, задавая те положения чувственности, которые, в свою очередь, вычерчивают и общее, и подразделенное социальное пространство, — арену уже политической деятельности.

Дизайн в таком случае оказывается движущей силой внутреннего передела художественной системы, которая больше не может находиться в состоянии шатких и немотивированных оппозиций.

Однако в контексте таких размышлений особенно остро — как реакционный процесс — встает нужда определения фундаментальных свойств художественных явлений, оставляющих их в рамках групп, ранее подразделявшихся как виды искусства. Рансьер почти не пишет об этом, что приводит к сложности представления каких-либо явлений отличными от других.

Является ли визуальная поэзия поэзией? Какие когнитивные механизмы задействуются для ее восприятия и как они срабатывают? — эти вопросы требуют дополнительных исследовательских усилий, если на их основе вообще можно построить новую систему классификации, не детерменированную иерархическими, социальными и иными критериями.

А дальше следует самый кризисный вопрос: куда номенклатурно отнести приведенные в работе примеры визуальной поэзии — в библиографию или список использованных изображений?

Пусть каждый читатель ответит на него пока что самостоятельно.

Бочкарникова Ю. В. «эстетический режим» как форма определения власти // Kant. 2019. № 1 (30). С. 149-153.

Гринберг, К. Авангард и китч // Художественный журнал. 2005. № 60. URL: https://moscowartmagazine.com/issue/35/article/672 (дата обращения: 24.11.2024).

Заруцкий П. Мышиный хвост, Вавилонская башня букв и стихи без слов. Что такое визуальная поэзия и как в Европе превращали стихи в рисунки // НОЖ. 21.03.2020. URL: https://knife.media/visual-poetry/?ysclid=m3u6c6vr1s359174800 (дата обращения 11.11.2024).

Корчагин К. Что такое визуальная поэзия // Arzamas. 05.03.2018. URL: https://arzamas.academy/micro/visual (дата обращения 05.11.2024).

Оборин Л. «Вложить в четыре-пять строчек небольшой космос»: интервью с Андреем Черкасовым // Полка. 19.08.2023. URL: https://polka.academy/materials/788 (дата обращения 13.11.2024).

Рансьер, Ж. Разделяя чувственное. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007.

Шестакова М. А. Разделение чувственного — эстетическая феноменология Ж. Рансьера// Философия и общество. 2014. № 3. С. 120–130.

bpNichol, из цикла «Первое экранирование: компьютерные стихотворения», 1984 г. //https://knife.media/visual-poetry/?ysclid=m3u6c6vr1s359174800//(Дата обращения: 19.11.24)

А. Родченко, эскизы марки авиакомпании «Добролет», 1923 г.//https://smart-estet.ru/articles/kratkaya-istoriya-sozdaniya-i-razvitiya-graficheskogo-dizayna-v-rossii//(Дата обращения: 24.11.24)

Андрей Черкасов, блэкаут из книги «Ветер по частям», 2018 г. //https://polka.academy/materials/788//(Дата обращения: 22.11.24)

Анна Альчук, из цикла «Простейшие», 1988 г. //https://arzamas.academy/micro/visual/8//(Дата обращения: 22.11.24)

В. Гнедов «Поэма конца», 1913 г. | В. Некрасов «Вот», 1970-е | Г. Айги «Спокойствие гласного», 1982 г. //https://arzamas.academy/micro/visual/7//(Дата обращения: 19.11.24)

Джон Эндрюс, «Сиэтлский дрейф», 1997 г. //https://www.vispo.com/animisms/SeattleDriftEnglish.html#//(Дата обращения: 23.11.24)

Елизавета Мнацаканова, страницы поэмы «Das Buch Sabeth», 1972–88 гг. //https://vk.com/doc-123642573_478510016?hash=nggey1caTDLGiSFly4ezbDpTwVtechsrQlR2DQzQmzs&dl=AIcdC5zQ3KZQJZR4ztZ4zoQCHkOssacqCelM6yjiDvo//(Дата обращения: 20.11.24)

Ерог Зайцвé «Думать о», 2023 г. //https://vk.com/s/v1/doc/XV7aUSByQwI74xj7x3mSCTloBFm7ZZdBJahHA-RHbrG8i-0Yuy8//(Дата обращения: 24.11.24)

Ерог Зайцвé «Что я могу себе позволить», 2022 г. //https://vk.com/erogz?z=photo-154026718_457239166%2Fe2c0b8d3d3da89c1ea//(Дата обращения: 23.11.24)

Каталог товаров фирмы AEG, спроектированных Петером Беренсом, 1907 г. //https://mungfali.com/explore.php?q=AEG%20Factory%20and%20Product%20Design%20Peter%20Behrens//(Дата обращения: 11.11.24)

Каталог чайников фирмы AEG, разработанных Петером Беренсом, 1908 г. //http://2.bp.blogspot.com/_qo5SqUc4MaI/SdSuU8x0nWI/AAAAAAAAAEk/NlsD9zPP5YY/s1600-h/caleira.jpg//(Дата обращения: 15.11.24)

Листовертень Дмитрия Авалиани «Скучно/сатана», 1995 г. //https://vavilon.ru/texts/avaliani-l1.html//(Дата обращения: 24.11.24)

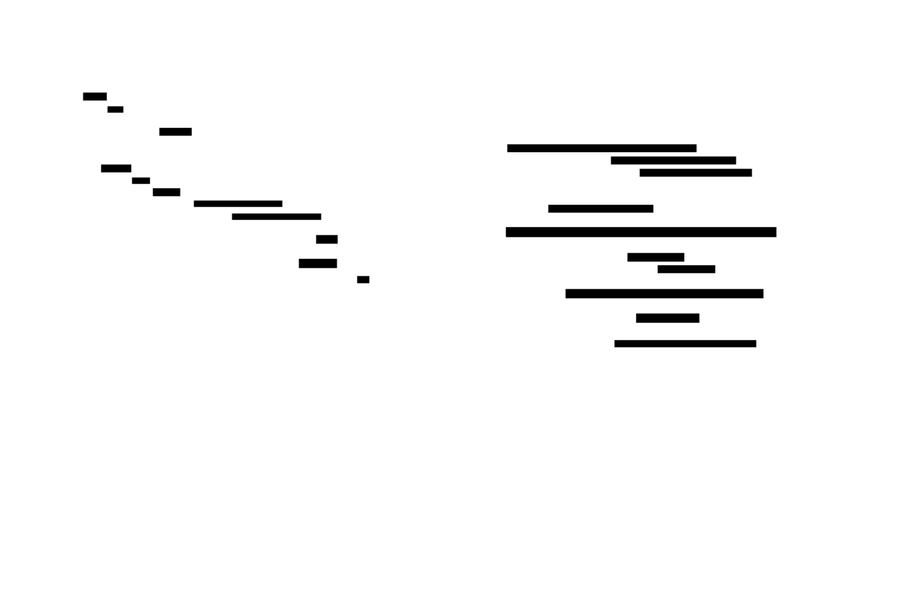

Марсель Бротарс «Бросок костей никогда не отменяет случая», 1969 г. //file:///C:/Users/dubin/Downloads/Broodthaers_Marcel_Un_coup_de_des_jamais_n_abolira_le_hasard_1969.pdf//(Дата обращения: 05.11.24)

Марсель Бротарс «Индустриальные поэмы», 1968-72 гг. //https://www.arengario.it/opera/marcel-broodthaers-4//(Дата обращения: 05.11.24)

Обложка исследования //https://banyuaa.com/145251342//(Дата обращения: 25.11.24)

Ойген Гомрингер «Тишина», 1954 г. //https://cdn-s-static.arzamas.academy/uploads/ckeditor/pictures/11645/03B.jpg//(Дата обращения: 24.11.24)

Отцензурированная биография Паоло Пазолини, вышедшая в издательстве «АСТ», 2024 г.//https://vk.com/wall-49002091_40747?ysclid=m3c65bh4ml761430131//(Дата обращения: 10.11.24)

Полина Кардымон и Ерог Зайцвé, вторая книга художника «Перегной», 2022 г. //https://vk.com/doc52707225_638977448?hash=oHBOtBzefbGWrCX7tuqkVHmlhzpfcsaxbFezehz0Gaz&dl=Uh1YTuZ6xa5J0XL7JArOqJCFBBnkMTS3PIbPtM9qy0L//(Дата обращения: 21.11.24)

Полина Кардымон и Ерог Зайцвé, первая книга художника «Травостой», 2022 г. //https://vk.com/doc52707225_628125238?hash=4qeBpW9VbKR1hbeO6OWwLtdJwKCZOgiFb45phN6ZQ0z&dl=yWJzTI8utT6rDCCHg4hHrWpgAlmgNDz00NLuexUhdcH//(Дата обращения: 21.11.24)

Работа из феминистской антологии «Erase The Patriarchy», 2020 г. //https://polka.academy/materials/788//(Дата обращения: 23.11.24)

Саша Браулов «Разметало нас», 2024 г. //https://t.me/c/1601477373/3061//(Дата обращения: 24.11.24)

Символистская поэма Стефана Малларме «Бросок костей» (1914 г.), упоминаемая Ж. Рансьером //https://markfreidkin.com/images/Mallarme.pdf//(Дата обращения: 05.11.24)

Танцевальные выступления Лои Фуллер, 1900-е // 1. https://carturesti.ro/carte/body-stages-the-metamorphosis-of-loie-fuller-240605?p=1 2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Loie_Fuller.jpg//(Дата обращения: 10.11.24)

Типовые чайники фирмы AEG, 1908 г., дизайн Петера Беренса //https://www.pinakothek-der-moderne.de/en/design//(Дата обращения: 11.11.24)

Фрэнк Синглтон, определение слов «Землетрясение», «вентилятор» и «двусмысленный», из сборника «Болтовня», 2019 г. //https://www.tumblr.com/text-mode/184713507963/frank-singleton-has-been-making-typewriter-art-at//(Дата обращения: 23.11.24)