Художественное краеведение

Событие состоялось 12 апреля в HSE CREATIVE HUB в рамках международной научной конференции. Организацией мероприятия занималась Аспирантская школа по искусству и дизайну и Елена Ермаковишна как руководитель площадки.

В программе были экспертная дискуссия и выставка документации проекта в Кургальском заказнике, в котором художники Москвы и Санкт-Петербурга исследовали природно-культурные особенности полуострова и экологические проблемы территории.

Модератором дискуссии была Яна Малиновская, аспирант НИУ ВШЭ «Искусство и дизайн», исследователь современного искусства.

Эксперты-спикеры: Дима Филиппов (художник, куратор, основатель галереи «Электрозавод»), Татьяна Миронова (кандидат наук в области искусств и дизайна, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ, исследователь современного искусства, участница проекта «Место искусства»), Яна Малиновская (куратор, искусствовед, исследователь современного искусства).

Эксперты обсудили практики художественного исследования и интерпретации природного и культурного ландшафта. Поговорили о том, какую стратегию в исследовании ландшафта выбирает художник / исследователь.

В начале обсуждения Яна Малиновская представила участникам проекты, объединяющие художественные и исследовательские методы: - «экспедиции с погружением в ландшафт», - арт-резиденции с исследованием природно-культурного наследия, - выставки-документации, - выставки художественных работ на территориях и в местных музеях, - партиципаторные практики с участием местного населения, связанные с эколого-и культурно-просветительской деятельностью.

Спикер отметила роль художника-исследователя в формировании ценности природно-культурного ландшафта «… работа художника создает добавочную уникальную ауру места, смысловая ценность которого в силу потребительского отношения, утеряна местным населением и туристами».

Впервые была представлена видеодокументация разреза территории Кургальского заказника для прокладки газопровода авторства Димы Филиппова.

В комментарии к видео Дима заметил, что «культурная пленка, которая набрасывается, чтобы „залечить“ проблемы места, часто недостаточна, поэтизация места порой мешает, она вводит нас в некий „художественный пузырь“, из-за которого мы не замечаем реальные техногенные конфликты места.»

Дима Филиппов. 59.677615, 28227906. 2021, Илья Федотов-Федоров. 59.6776101, 28.2390093. 2021. Кургальский заказник. Фото Д. Филиппов. Куратор Яна Малиновская. Предоставлено экоцентром «Заповедники»

Присутствие художника создает добавочную уникальную ауру места, смысловая ценность которого, в силу потребительского отношения, утеряна местным населением и туристами.

Модератор предложила в рамках дискуссии обсудить вопросы:

— Какую стратегию в исследовании ландшафта выбирает художник / исследователь — описание, коммуникацию, объяснение или что-то иное? — Возможен ли взаимный диалог с территорией как с субъектом? — Как участники такого «исследования-диалога» влияют друг на друга?

Спикеры: Дима Филиппов, Яна Малиновская, Татьяна Миронова

Художник смотрит на ландшафт.

Дима Филиппов описал критерии выбора стратегии как испытание творческих сил художника, способность использовать те возможности, что ему предлагает территория:

«Подход, когда художник погружается в ландшафт, то есть первым делом помещает самого себя в ландшафт и определяет, сколько времени будет затрачено на исследование. Затем он исследует возможности ландшафта. Художественную работу определяют ограничения, которые в ландшафте присутствуют. И то, как художник может в этих ограничениях себя чувствовать, как он может использовать эти ограничения в пользу своей работы.

Есть и другая стратегия, которую можно критиковать, когда ландшафт выступает в роли рамки для произведения, как обои для картины.

Еще подход, когда художник исследует ландшафт, проживая на территории. Его художественные практики сложно поддаются вычленению из постоянных взаимодействий с территорией. Собирая информацию, организуя ее в разных формах, он формирует миф о ландшафте, о своем присутствии. Создает дополнительный смысл, который до присутствия художника не был раскрыт. Это ближе к диалогу с местом».

Андрей Андреев. 59.677812, 28.231139. 2021. Фото А. Андреев., Коля Онищенко. 59.676907, 28.222845. 2021. Фото Д. Филиппов. Кургальский заказник. Куратор Яна Малиновская. Предоставлено wildnet.ru

Татьяна Миронова затронула оптику «колониального взгляда» из центра на периферию:

«Существует стратегия отстранения от ландшафта, когда мы не встраиваемся в условия, которые дает территория, а привносим свою сетку понятий восприятия и существуем внутри своей группы. Ситуация, когда мы не можем преодолеть границу между собой и ландшафтом в социальном, в политическом плане, остаемся в рамках туристической поездки. Коммуникация происходит, но в определенном формате. Это включает специфичный режим восприятия и взаимодействия с местом, с людьми и создает границу, которую сложно преодолеть».

Яна Малиновская, куратор, искусствовед, аспирант НИУ ВШЭ «Искусство и дизайн», Татьяна Миронова (кандидат наук в области искусств и дизайна, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ)

Завершая обсуждение первого вопроса дискуссии, спикеры согласились с тем, что художник выбирает стратегию работы с ландшафтом исходя из своего профессионализма, опыта, степени погружения в исследование и ясного понимания оптики взгляда на ландшафт. Исходной точки, откуда, из какой области, из какого контекста художник смотрит на ландшафт, который исследует.

Сергей Карев. 59.677031, 28.229301. Граница. 2021. Фото Д. Филиппов. Федор Дубровин. 59.676528, 28.232806. 2021. Фото Ф.Дубровин.Кургальский заказник. Куратор Яна Малиновская. Предоставлено wildnet.ru

Второй и третий вопросы митапа о диалоге с территорией как с субъектом и соавтором творческой работы открыл проблему «поверхностного» взгляда на ландшафт. Когда вместо глубокого исследования, которое создает реальное коммуникационное поле для диалога, художник действует вне критического поля искусства, как исполнитель заказчика, который просит поработать с так называемым «локальным контекстом».

Любая художественная практика вне привычной среды — это событие для художника, однако оно не является залогом события для искусства.

Дима Филиппов: «…хороший диалог или взаимный диалог с территорией состоится, если художник или куратор будет в ландшафт погружен. Не исходя из случайных предложений, а последовательно, из своих исследовательских интересов. Сам будет создавать возможности, выбирать и понимать, какие места больше ему в его практике интересны, какие меньше.

Тогда место само появится, место выйдет к нему навстречу, и они встретятся».

Дима Филиппов. Как долго ты будешь ждать. 2021. Фото Д. Филиппов. Кургальский заказник. Куратор Яна Малиновская. Предоставлено экоцентром «Заповедники»

Татьяна Миронова: »…во многом диалог с территорией для меня связан с повседневностью. С моментами микровзаимодействий. Когда из общего мы выделяем частные моменты: встречи, разговоры, нахождение в месте, обнаружение места — насколько они определяют то, как получилось или не получилось выстроить этот диалог. Выходит место нам навстречу или нет в этой ситуации.

Второй момент связан с повседневностью: как мы выстраиваем режим «помещения себя в ландшафт», насколько мы отстраняемся или наоборот, встраиваемся в условия, которые этот ландшафт нам предлагает».

Илина Червоная. 59.677856, 28.229915. Вечный дым. 2021. Яна Малиновская. 59.677389, 28.223722. Хранитель. 2021. Фото Д. Филиппов. Кургальский заказник. Куратор Яна Малиновская.

Спикеры поделились опытом организации исследований ландшафтов.

Дима Филиппов: «Мы делали выставки в Москве на разных территориях и в какой-то момент времени расширили нашу практику. Первое место, куда мы отправились, это мой родной город Горняк. Мне было важно перенести туда художников, которые практикуют искусство в Москве. Территория может быть родной землей. В моей художественной практике этот момент определяет подход, когда я узнаю свой опыт в ландшафтах, в которых оказываюсь и ищу его там.

Второй идеей было желание сделать выставку в местном краеведческом музее. Соединить удаленные точки: географические, временные. Опыт изменения контекста, перемещения людей из одного места в другое и был главной темой драматургии проекта. Все совпало: эмоционально-критический заряд, скудность пейзажа, которая впитывала и позволяла показывать наши жесты, специфичная рамка смотрения, которая создавала новый атрибут пейзажа, работа с музеем. Мы действовали без всякой институциональной поддержки. Наш проект был заряжен институциональной критикой. Мы не хотели работать так, как люди, которые, на наш взгляд, эксплуатировали региональную повестку в искусстве. Мы хотели работать иначе».

Проект «Экспедиция 17». Проект галереи Электрозавод. Фото из архива галереи предоставлено Димой Филипповым.

Татьяна Миронова: «Еще мы ездили в Калиниградскую область и на озеро Эльтон. Помимо поездок, была выставочная часть проекта, однодневные выставки, которые проходили в галерее „Электрозавод“. Каждый из участников формировал свое высказывание.

Для меня оказалась важной поездка в Калининград, связанная с историей территории сразу после окончания Второй мировой войны. Встреча с историческими событиями, с которыми ты раньше не сталкивался. Плюс море.

Сама территория организовывает то, как мы с ней взаимодействуем, какие маршруты строим, где живем, вся эта повседневность.

В территории оказывается пространство пустот, которое позволяет нам встроиться в территорию через художественные жесты, через поиски языка, испытать себя, что-то сделать. Или не позволяет, потому что настолько насыщенная образная система в самом ландшафте, что мы можем только воспринять и понять, что мы в любом случае окажемся слабее, чем это пространство».

Проект «Экспедиция 17». Проект галереи Электрозавод. Фото из архива галереи предоставлено Димой Филипповым.

Художественные стратегии в исследовании природно-культурного ландшафта, которые были отмечены в дискуссии:

1. Ландшафт как рамка/фон для произведения 2. Ландшафт как поле для коммуникации, для диалога 3. Ландшафт как испытание творческих сил (как возможность и как ограничение) 4. Погружение в ландшафт 5. Создание возможностей с учетом своих исследовательских интересов 6. Микровзаимодействия, повседневные действия в ландшафте 7. Поиск «пустот» в ландшафте 8. Формирование специфичной «рамки смотрения» 6. Создание новых атрибутов и смыслов в ландшафте

В завершающей части митапа участники обсудили:

— вопросы взаимного влияния ланшафта и художника/исследователя — влияния политических решений на развитие художественных проектов и искусства, а именно — как политические действия могут изменять ландшафт — что следует делать художнику — дистанцироваться от власти или наоборот, искать возможности диалога?

Проект «Экспедиция 17». Проект галереи Электрозавод. Фото из архива галереи предоставлено Димой Филипповым.

Яна Малиновская вспомнила о своей кураторской работе в проекте «Наблюдения открытого пространства» в музее-заповеднике «Дивногорье».

В проекте «История с пейзажем» художники из Санкт-Петербурга Илья Орлов и Наталья Краевская провели для хуторских детей мастер-класс, дети написали картины, которые были выставлены в местном клубе. Для того, чтобы провести там выставку, местная администрация сделала в клубе ремонт. Кроме того, присутствие художников благотворно сказалось на разрешении долгого конфликта между заповедником и местным населением, касательно несанкционированного использования природных ресурсов.

На протяжении всего проекта местные жители были вовлечены в исследования художников. Благодаря совместной работе появилось понимания ценности территории, необходимости бережного отношения к ней.

Илья Орлов, Наталья Краевская «История с пейзажем». «Наблюдения открытого пространства» Музей-заповедник «Дивногорье», 2015.

Дима Филиппов: «Упускается политический аспект. У каждой территории есть катастрофный номер, она находится под управлением местных властей. И это, в некотором смысле, ответ ландшафта художнику. Считается, что высказывание — ответственность художника, однако художник сегодня ничего не меняет. Ландшафт меняет политическая воля. Главными художниками сегодня, если можно так сказать, является политическое руководство с экономическими элитами, которые могут взять и разрезать лес пополам, проложить трубу по заповедной территории. Это не плохо или хорошо, это реальный фактор, о котором не следует забывать.

Успешный проект в Дивногорье — следствие лояльности руководства заповедника к художникам. А далее — насколько художник как профессионал состоятелен и сформирован. Есть примеры, когда выделяются большие деньги на локальный фестиваль искусств, но на выходе получается сомнительный результат.

Я полагаю, что в будущем пути власти и художника пересекутся, будет сформирован равный диалог. И тогда возможно качественное изменение понимания ландшафта, территории. Или художник останется партизаном, действующим под прикрытием идей, заимствованных часто не в поле российского дискурса».

В будущем пути власти и художника пересекутся, будет сформирован равный диалог. И тогда возможно качественное изменение понимания ландшафта, территории.

Дима Филиппов (художник, куратор, основатель галереи «Электрозавод»)

Борьба за смыслы

В завершающей части обсуждения спикеры затронули вопросы будущего во взаимоотношениях художника и природно-культурного ландшафта.

Яна Малиновская: «Взгляд художника превращает природный ландшафт в культурный, потому что он преобразует территорию через призму собственного состояния, собственного культурного контекста».

Татьяна Миронова: «У художника, как у городского жителя, по большей части, есть возможность этот ландшафт увидеть со стороны, есть дистанция, он может иначе увидеть место».

Дима Филиппов: «Произведения находятся „на растяжке“ между городом и территорией. Разрыв случается, когда возникает стерильное искусство, в галерейных пространствах, либо этнографическая поделка про локальные сообщества. Когда искусство работает с локальными образами, контекстами, глубоко в них не погружаясь.

Сегодня художники что-то делают сами по себе, в комфортной среде, при этом политические действия приближаются к художественным. Будущее зависит не только от художника, и от запроса территории. Идет борьба за смыслы. Важный момент для работы с территориями и наделения их смыслами. Сможет ли в этих условиях искусство измениться от столкновения с реальностью?»

Будущее зависит не только от художника и от запроса территории. Идет борьба за смысл. Это важный момент для возможности работать с территориями и наделять их смыслами.

Проект «Экспедиция 17». Проект галереи Электрозавод. Фото из архива галереи предоставлено Димой Филипповым.

Татьяна Миронова: «Меня занимает тема работы с прошлым, хотя мы говорим о будущем. Еще 10 лет назад было воодушевление, что можно открыть нечто новое по отношению к другим контекстам, локальное. Сейчас ощущается некое разочарование в этом, связанное с общей ситуацией. Поэтому здесь больше вопросов что такое влияние, как это влияние может строиться, какие типы высказывания могут существовать, чтобы какое-то влияние происходило.

Есть ощущение смены языка, то, что Дима назвал „борьбой за смыслы“. Для меня главный вопрос связан с тем, какие могут быть способы работы с людьми, какое здесь место займут проекты, связанные с образованием, с педагогикой, взаимодействием, которое локализовано. Но не хочется замыкаться в упоении локальностью, а хочется выйти на более общие понятия, на выстраивание реальных связей. Высказываний, которые будут существовать в пространстве институции, в центре, и станут выстраивать взаимодействия на местах.

Желание увидеть другого, выстроить связь, которой сейчас не хватает в современной ситуации, и нахождение каких-то общих точек, в которые мы можем взаимодействовать».

Увидеть другого, выстроить связь, которой сейчас не хватает в современной ситуации, и нахождение общих точек, в которых мы можем взаимодействовать.

Проект «Экспедиция 17». Проект галереи Электрозавод. Фото из архива галереи предоставлено Димой Филипповым.

Яна Малиновская: «Здесь возникает вопрос, какой смысл мы представляем и кто принимает на этот счет решение? То же Дивногорье — это слоистый пирог разных смыслов. Начиная с меловых останцев, заканчивая оккупацией во время войны. Какие из них выходят на поверхность сегодня, актуализируются, востребованы?

В своей работе социолог и философ Бруно Латур замечает, что важно критически рассматривать информацию, за сообщением всегда стоит определенная идеология, концепция, чье-то финансирование. „Ученые спорят между собой о вещах, которые благодаря им обретают дар речи и присоединяются к политическим дискуссиям.“(Б. Латур. Политики природы или как привить наукам демократию, 2018. С. 86)

Он предлагает, в первую очередь, обратить внимание на связи и на взаимовлияние участников процесса. Что сегодня должен сделать художник для того, чтобы влиять на ситуацию? Объединиться с властью? Как это может состояться?»

Какой смысл мы представляем и кто принимает на этот счет решение? Какие смыслы выходят на поверхность сегодня, актуализируются, востребованы?

Татьяна Миронова: «Для меня важен вопрос, как создать или найти ситуации в пространстве, где произойдет взаимодействие между художником, исследователем и теми, кто находится по ту сторону пространства, чтобы затем сформулировать этот процесс художественным языком».

Как создать или найти ситуации в пространстве, где произойдет взаимодействие между художником, исследователем и теми, кто находится по ту сторону пространства?

Художественная резиденция в Кургальском заказнике. 2021. Мастер класс Сергея Карева на экологическом фестивале в Усть-Луге. Исследование Кенгисеппского района. Фото Я. Малиновская.

Дима Филиппов: «Или капитал с художником соединится, или власть с художником. Все равно с кем-то он соединится, кто станет проводником власти, капитала, чтобы что-то делать.

Когда художник приезжает и начинает с умным видом рассказывать местным жителям об их территории, это всегда вызывает раздражение и понятно почему. Искусство в данном случае навязывается без достаточного аргументирования и поддержки со стороны местной власти. Люди не понимают искусство на чужом языке. Потому что для них это разделение „свой-чужой“.

Учёные и художники словно владеют лицензией на высказывание, на создание смыслов. Которой почему-то нет у жителей, которые живут на этой территории. И когда зритель в работе не видит ясно считываемого им мастерства, это может вызвать негативную реакцию.

Художник не может говорить каждому, как надо понимать искусство. Это задача власти, культурной политики, просвещения — как заинтересовать, не навязывая. В советский период, например, города проектировались так, что первым делом закладывались библиотеки, кинотеатры или дома культуры, которые сейчас в большинстве регионов закрываются. Поэтому — только политическая воля».

Художественная резиденция в Кургальском заказнике. Исследование Кенгисеппского района и территории заказника. 2021. Фото Я. Малиновская.

Присутствие художника поможет пространству обрести голос.

Завершая мероприятие, спикер и модератор дискуссии Яна Малиновская отметила: «Присутствие художника в природном и культурном ландшафте — это рождение новых смыслов, создание дополнительной ауры пространства, взаимодействие с пространством и развитие пространства. Это такие условия для пространства, без которых оно может существовать. Но я уверена, что это присутствие поможет пространству обрести голос.

Нам стоит относиться критически и к научному, и к художественному высказыванию. Но на сегодняшний момент искусство даёт нам возможность услышать пространство и увидеть пространство в разных аспектах.

Поэтому я надеюсь, что встреча художника и пространства состоится. Состоится связь художника и власти, капитала и социальной группы, которая имеет политическое влияние, которая может оказать поддержку современному искусству и художнику. Понимание в этом смысле будет найдено.

И тогда мы с вами можем услышать самые разные голоса и увидеть новые смыслы, которые может открыть нам искусство и присутствие художника в ландшафте».

Проект «Экспедиция 17». Проект галереи Электрозавод. Фото из архива галереи предоставлено Димой Филипповым.

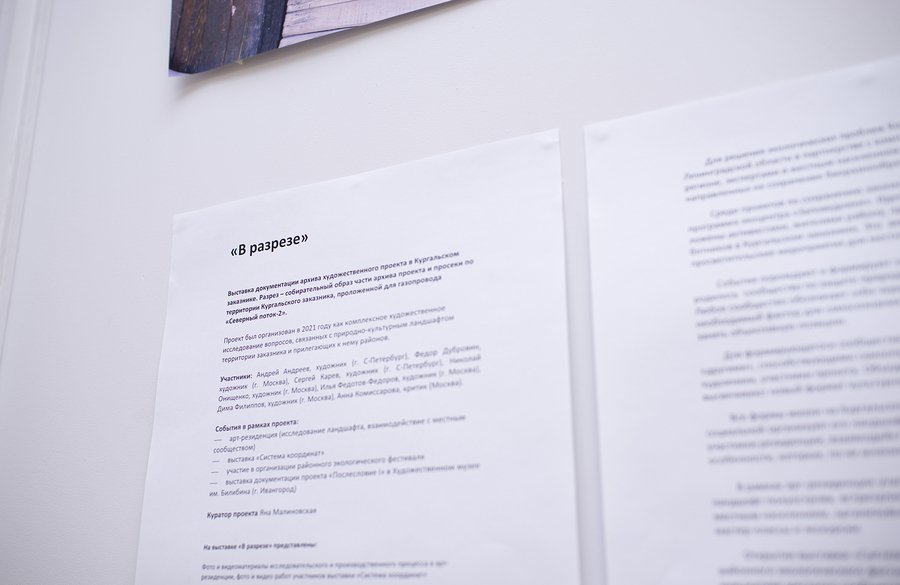

В программе мероприятия открылась выставка фото и видео-документации проекта в Кургальском заказнике «В разрезе», в котором принимали участие художники Москвы и Санкт-Петербурга. В экспозиции можно проследить, как художники исследовали природно-культурные особенности полуострова и экологические проблемы территории.

«В разрезе» — выставка документации архива художественного проекта в Кургальском заказнике в 2021 году.