Взгляд и положение зрителя в искусстве Западной Европы IV–XIX веков

То, как мы видим вещи, определяется тем, что мы знаем или во что верим» — Джон Бергер,» Искусство видеть» (1972 г.)

Рубрикатор

1.Концепция 2.Средневековая модель: зритель вне пространства 3.Возрождение: зарождение фиксированного места зрителя 4.Барокко: зритель как эмоциональный участник 5.XIX век: рождение субъективного взгляда и нового режима видения 6. Техники 7.Вывод 8. Библиография и источники

Концепция

На протяжении всей истории искусства художники не только изображали мир, но и формировали то, как этот мир должен был быть увиден. Картина никогда не была просто изображением предметов — она всегда являлась пространством взаимодействия художника и зрителя. Способ, которым художник выстраивает композицию, организует перспективу, направляет линии, распределяет свет и тени, — всё это определяет, где находится взгляд зрителя, что он должен заметить первым, как он «входит» в пространство изображения и насколько глубоко вовлекается в происходящее.

Это исследование посвящено тому, как менялась «позиция зрителя» — та точка, откуда он видит и воспринимает изображённое.

Цель исследования — проследить, как менялась роль зрителя в изобразительном искусстве, как художники через композицию, свет, перспективу и позы персонажей формировали способ восприятия, и как зритель постепенно превращался из внешнего наблюдателя в активного участника события или наблюдателя интимного мира. Анализ строится через историческую эволюцию, детальное рассмотрение инструментов визуального воздействия и примеры ключевых художников.

Данное визуальное исследование охватывает периоды зарождения Западно Европейского искусства с IV по XIX века. В исследовании представлены самые яркие примеры данных эпох

Эта точка не всегда была стабильной. В разные эпохи зритель мог оставаться внешним наблюдателем, стоящим вне пространства картины, или, наоборот, оказываться внутри иллюзорного мира, становясь участником действия. Иногда художник заставлял зрителя смотреть через его собственные глаза, а иногда — входить в диалог с изображёнными фигурами.

Средневековая модель: зритель вне пространства

В Средние века пространство произведения зачастую существовало автономно, не учитывая позицию зрителя. Образы и сцены создавались преимущественно для религиозного или ритуального восприятия — зритель был «вне» композиции, его точка зрения определялась вертикальной и фронтальной ориентацией иерархии фигур. Основной задачей искусства было не создание иллюзии реальности, а передача сакрального, внепространственного содержания. В такой системе взгляд зрителя не играет активной роли — изображение существует независимо от наблюдающего.

Для средневековой традиции характерно отсутствие единой точки зрения. Формы и фигуры располагаются не так, как их видит человеческий глаз, а согласно символической иерархии. Пропорции подчёркивают значимость, а не реальное положение в пространстве. Поэтому зритель воспринимает изображение как плоскость, наполненную знаками; он не смотрит вглубь, а читает вертикальные уровни смысла.

Амброджо Лоренцетти «Влияние на город доброго правления» (1290–1348 гг.)

Византийская икона является одним из наиболее выразительных примеров такого подхода. Обратная перспектива, распространённая в иконописной традиции, работает противоположно линейной: линии расходятся, а не сходятся. Пространство как бы расширяется к зрителю, но не впускает его внутрь. Эта дистанция подчёркивает сакральность изображения.

Подобный принцип можно наблюдать и в ранних фресковых циклах, где композиции строятся на строгих фронтальных решениях. Фигуры представлены плоскостно, без попытки создать глубину. Внимание распределено не по законам оптики, а по значимости повествовательных эпизодов. В результате зритель воспринимает изображение как сакральный текст, а не как пространство, в которое можно войти. Его роль — свидетель, но не участник.

Святой великомученик Георгий Победоносец. Икона.

Христос Пантократор из Синайского монастыря. сер. VI в.

Икона Божией Матери «Одигитрия Хиландарская». Византия, 1260-е годы. Монастырь Хиландар на Афоне.

Возрождение: зарождение фиксированного места зрителя

С переходом к Раннему Возрождению возникает принципиальное новшество: художники начинают выстраивать пространство относительно точки зрения зрителя, используя линейную перспективу. С появлением линейной перспективы пространство картины впервые становится рассчитанным на конкретную точку зрения, находящуюся на уровне глаз зрителя. Это открытие радикально меняет взаимодействие между наблюдателем и изображением: теперь зритель получает устойчивое, осмысленное место внутри визуальной конструкции и становится активным участником восприятия.

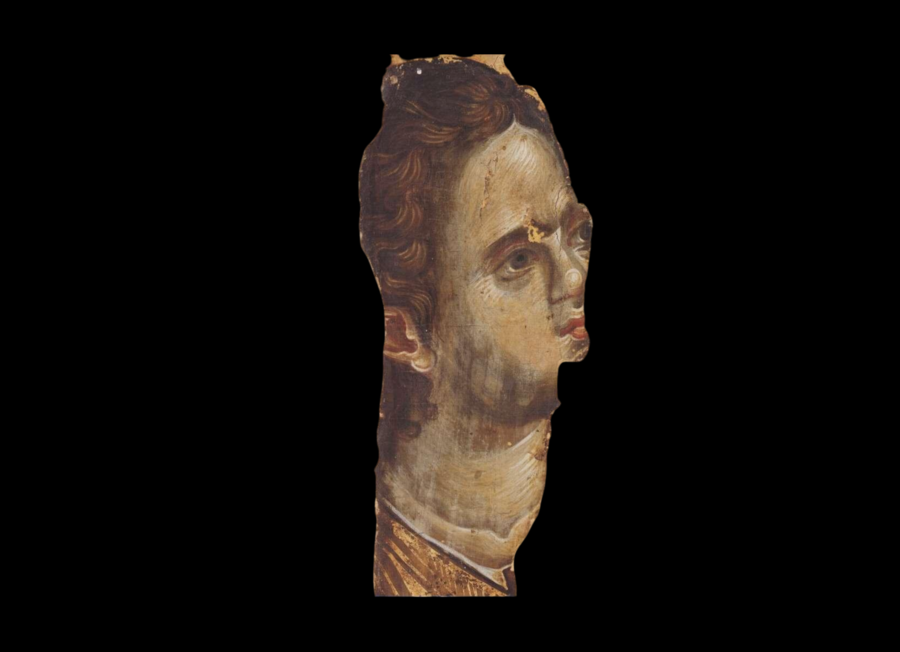

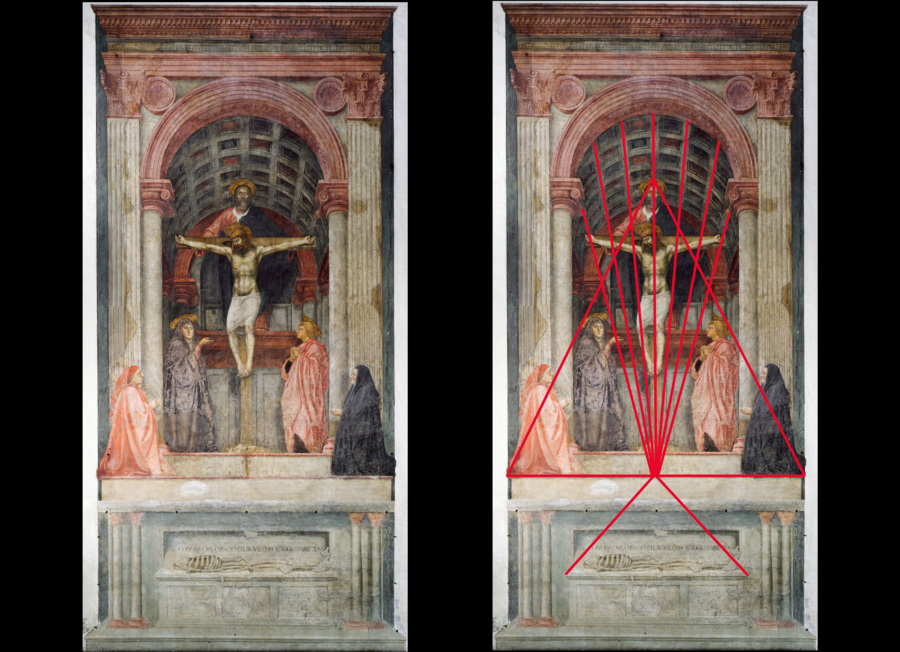

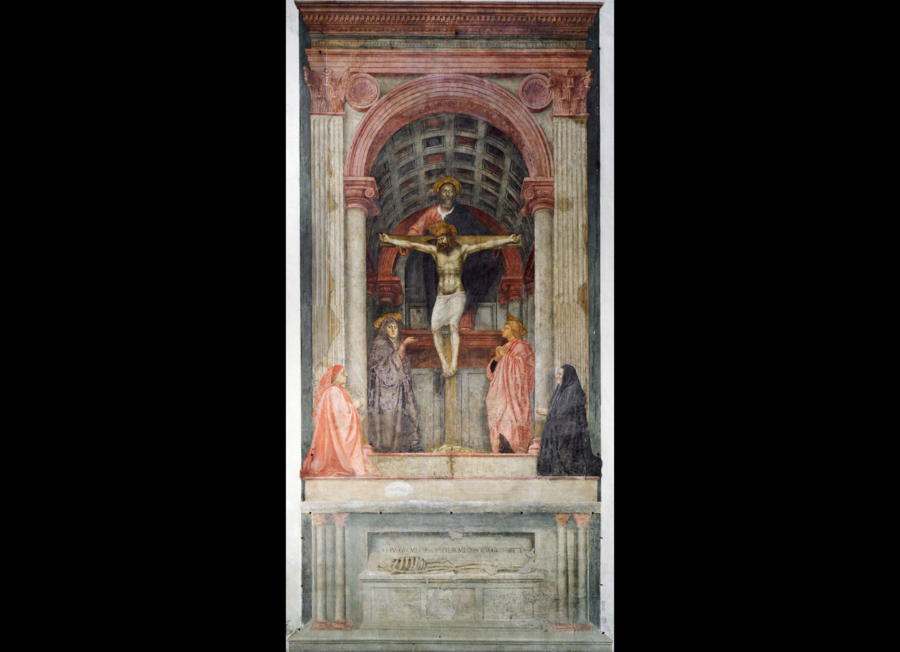

Одним из первых произведений, демонстрирующих принципиально новый подход, является фреска Мазаччо «Троица» (ок. 1427) в церкви Санта-Мария-Новелла.

Мазаччо « Троица» (142-1426гг.), фреска

Художник выстраивает архитектурное пространство по строгим законам перспективы, подчиняя все линии единой точке схода. Она расположена на уровне глаз человека, стоящего перед фреской, что делает изображённое пространство оптически продолжением реального. Зритель, находясь в нужной точке, замыкает композицию, превращаясь в необходимое условие правильного считывания

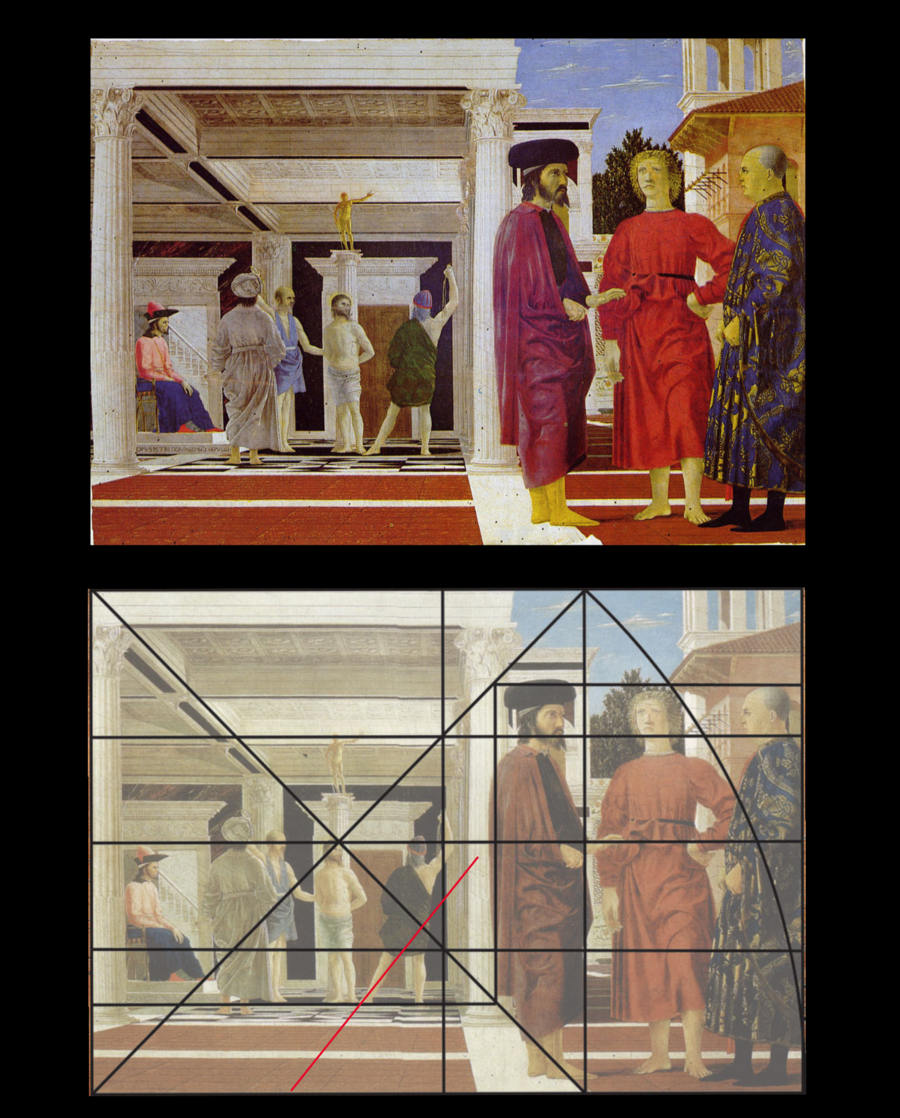

Эта логика формирования пространства получает дальнейшее развитие в творчестве Пьеро делла Франческа

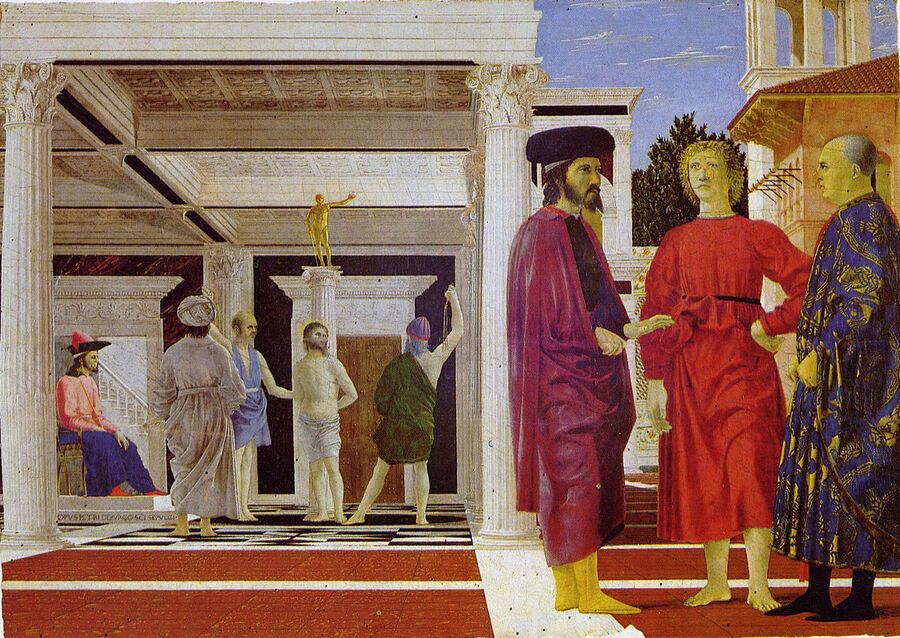

Пьеро делла Франческа «Бичевание Христа» (ок. 1455–1460 гг.)

Используя приём линейной перспективы композиция разделяется на два пространства: сакральное и мирское. Главная фигура Христа помещена глубоко в перспективу, и её трудно сразу заметить. Ритмичное чередование вертикальных и горизонтальных линий, образующих пол, потолок и колонны, создаёт вокруг этой группы своеобразную рамку, за пределами которой располагается троица Пьеро намеренно создаёт эффект разрыва, заставляя зрителя искать точку, из которой сцена раскрывается полностью. Это подчёркивает ключевую мысль: правильное положение зрителя становится частью прочтения сюжета и интерпретации смысла.

Важный вклад в развитие зрительской позиции вносит также Сандро Боттичелли, чьи произведения, хотя и менее строгие в геометрическом отношении, демонстрируют новый тип визуального контакта — прямое обращение персонажа к зрителю.

Сандро Боттичелли «Поклонение волхвов» (ок. 1475 г.)

Особенно показательно «Поклонение волхвов» (1475–1482), где Боттичелли помещает себя на переднем плане композиции. Художник поворачивается лицом к зрителю и смотрит на него, вступая в прямой визуальный контакт. Его фигура как бы подтверждает присутствие наблюдателя в пространстве картины: он становится посредником между зрителем и изображённым событием, словно приглашая войти внутрь повествования. Эта новая манера взаимодействия усиливает значимость зрительского взгляда: пространство картины предполагает активного, осознающего себя наблюдателя.

1.Сандро Боттичелли «Мадонна с младенцем и восемью ангелами» (1445–1510 гг.) 2.Сандро Боттичелли «Мадонна с гранатом» (1445–1510 гг.) 3.Сандро Боттичелли «Мадонна с Младенцем, юным Иоанном Крестителем

В некоторых Картинах Боттичелли на тему «Мадонна» можно заметить как зритель сталкивается с прямым визуальным контактом.

Барокко: зритель как эмоциональный участник

В XVII веке роль зрителя меняется радикально. Барокко ломает спокойную симметрию Возрождения и предъявляет зрителю новую позицию — он больше не «наблюдатель», он участник драмы.

Барокко превращает зрителя в активного участника художественного действия. Пространство сцены перестаёт быть стабильным, оно подвижно, напряжено, эмоционально. Художник использует свет, диагональ, жест, масштаб и динамику так, чтобы зритель почувствовал: событие происходит здесь и сейчас. Это не картина как окно в другой мир — это мир, который прорывается в пространство зрителя.

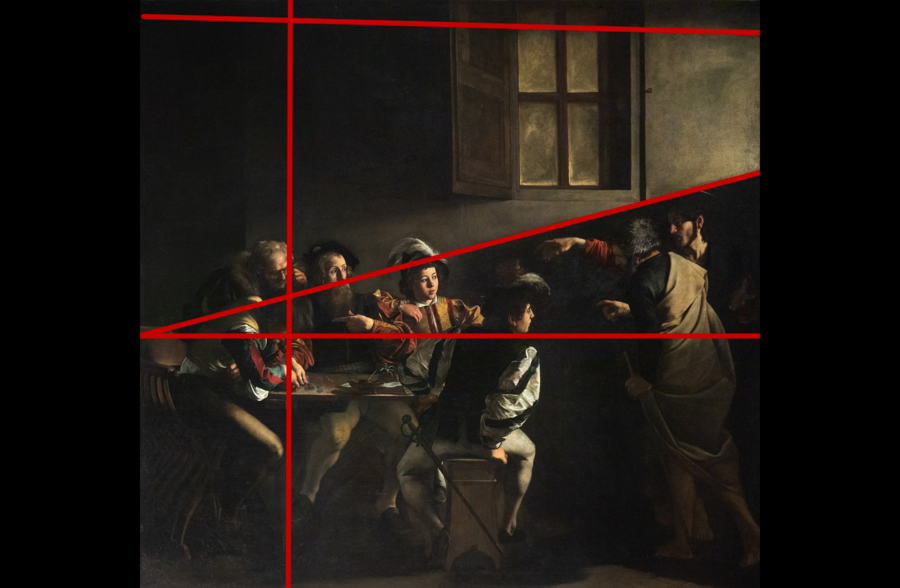

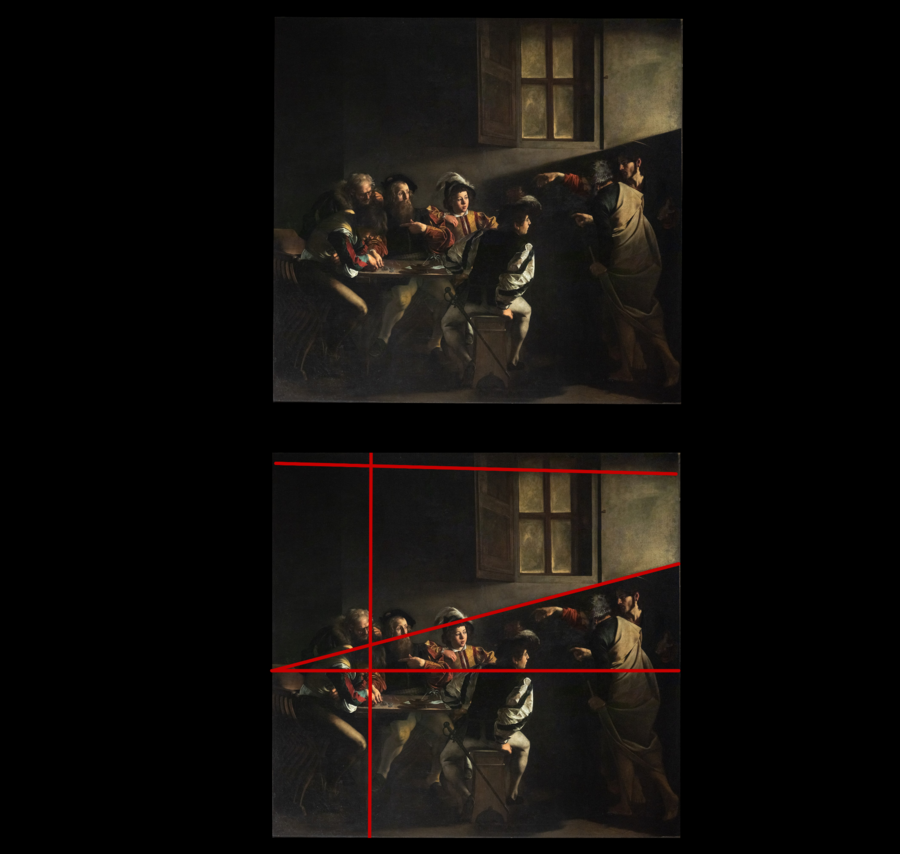

Одним из ключевых примеров такого подхода является работа Караваджо «Призвание апостола Матфея» (1599–1600).

Микеланджело Меризи да Караваджо «Призвание апостола Матфея» (1599–1600 гг.)

В этой картине свет — главный инструмент включения зрителя. Луч света, падающий на Матфея, имеет реальное направление, совпадающее с тем, откуда исходит свет в самой капелле Контарелли, для которой создана работа. Иными словами, Караваджо использует архитектурное освещение для создания ощущения единства пространства картины и пространства реального помещения. Картина расположена на боковой, левой стене капеллы и приближающийся к ней видит всю композицию в сильном ракурсе, который совпадает с повелительным жестом руки Иисуса Персонажи сидят за столом так, что создаётся впечатление, будто зритель стоит рядом, в границе тёмного помещения. Караваджо делает зрителя свидетелем момента выбора, в котором он как будто должен сам принять решение.

Совершенно иной способ вовлечения демонстрирует Рубенс в работе «Снятие с креста» (1612–1614).

Питер Пауль Рубенс «Снятие с креста» (1612–1614 гг.)

Здесь артистичность барокко достигает своего максимума: диагонали композиции создают мощное ощущение физического движения, которое буквально вырывается за пределы картины. Тела персонажей расположены так, что кажется, будто они выходят в пространство зрителя. Особенно выразителен жест мужчины, держащего тело Христа: он направлен вперёд и вниз — прямо в сторону наблюдателя. Композиция не просто раскрывается навстречу зрителю, но и давит на него своей тяжестью и эмоциональной интенсивностью. Вовлечённость здесь происходит через драму и ощущение физического присутствия. Рубенс превращает наблюдателя в очевидца — человек как будто стоит у подножия креста, ощущая вес происходящего.

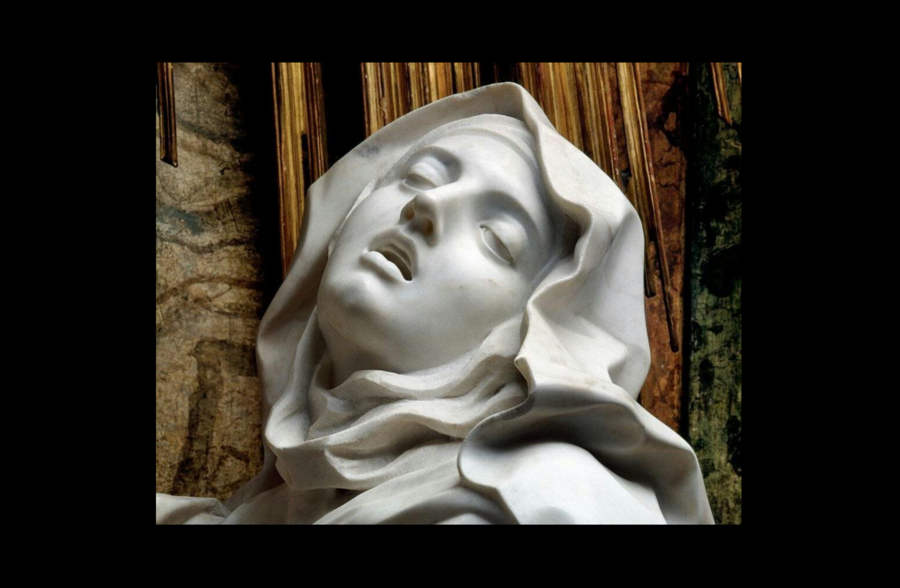

Кульминацией барочного понимания роли зрителя является скульптурная композиция Джан Лоренцо Бернини «Экстаз святой Терезы» (1645–1652).

Джан Лоренцо Бернини «Экстаз святой Терезы» (1645–1652 гг.)

Хотя это не живописное произведение, оно идеально отражает барочную модель взаимодействия с восприятием. Бернини создает не просто статую, а сцену, которая существует только во взаимодействии с архитектурой капеллы Корнаро и её зрителем. Свет, падающий сверху, — реальное освещение, превращающее скульптуру в театральное действие. Позолоченные лучи создают эффект вмешательства небесного присутствия в земное пространство капеллы. Кроме того, по бокам композиции Бернини помещает ложи с фигурами членов семьи Корнаро, наблюдающих за сценой — словно театральная публика. Этот жест показывает принципиально новое отношение к зрителю: он не просто наблюдает, он становится частью ритуала наблюдения. Его взгляд — продолжение взглядов тех, кто изображён.

XIX век: рождение субъективного взгляда и нового режима видения

Именно в XIX веке формируется привычка смотреть не как на структурированную сцену, а как на фрагмент реальности, увиденный глазами конкретного человека в конкретный момент. Зритель становится не столько адресатом композиции, сколько носителем индивидуального восприятия, которое художник стремится передать или вызвать.

XIX век становится эпохой принципиального перелома в истории визуального восприятия. Если в предыдущие столетия художественные практики постепенно формировали устойчивые модели «правильного взгляда» — от ренессансной рациональности до барочного эмоционального вовлечения — то в XIX столетии происходит смещение фокуса: искусство начинает не только управлять взглядом зрителя, но и признавать его субъективность. Это время, когда художник перестаёт ориентироваться на единственно верную оптическую модель и начинает использовать изображение как инструмент для исследования личного восприятия, мгновения, фрагментарности и изменчивости зрения.

Одним из ключевых художников данной эпохи, радикально изменивших устройство художественного взгляда, становится Эдуар Мане.

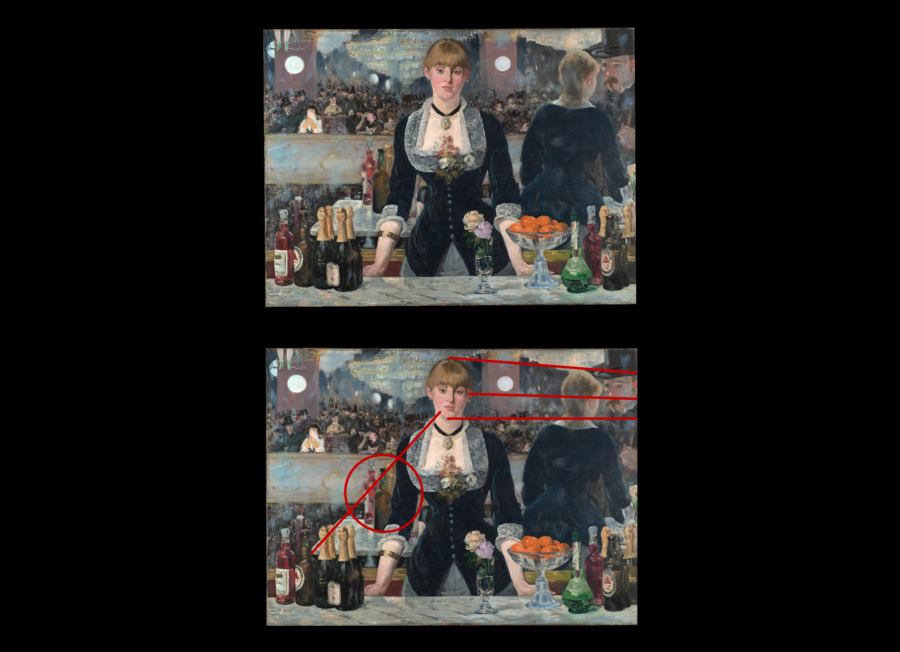

Эдуард Мане «Бар в „Фоли-Бержер“» (1882 г.)

Его картина «Бар в Фоли-Бержер» (1882) — один из наиболее ярких примеров того, как художник начинает работать не с фиксированной перспективой, а с множественностью взглядов. На полотне мы видим барменшу, стоящую перед зрителем, но её отражение в зеркале искажено и сдвинуто, так что мужчина, с которым она разговаривает, оказывается в левом крае композиции. Это создаёт ощущение визуального парадокса: зритель одновременно находится перед сценой и внутри отражённого пространства. Мане использует зеркало как инструмент, позволяющий разрушить стабильную точку зрения, и тем самым создаёт напряжение между «тем, что видит глаз», и «тем, что должно быть изображено». Такой приём меняет роль зрителя: он уже не просто наблюдатель с фиксированной оптической позиции, а участник сложной, оптически нестабильной ситуации, где его собственный взгляд становится частью интерпретации.

Эдгар Дега развивает совершенно иной аспект XIX века — фрагментарность взгляда, вдохновлённую фотографией и японской гравюрой. Его композиции часто напоминают случайные кадры, сделанные в движении: фигуры оказываются обрезанными краем холста, перспектива смещена, а зритель оказывается будто в роли человека, наблюдающего за сценой с неожиданной точки.

Эдгар Дега «Голубые танцовщицы» (1897 г.)

Картина «Голубые танцовщицы» (1897-е) предлагает зрителю необычное композиционное решение: перед нами не фронтальная сцена балета, а словно мимолётный взгляд за кулисы. Фигуры танцовщиц частично скрыты, обрезаны краем картины, а динамичные мазки создают ощущение движения. Дега кладёт зрителя туда, где обычно никто не стоит — на боковую позицию, за границу официального действия. Такой подход формирует новый тип зрителя: человека, который видит не «парадное» действие, а фрагмент реальности, взгляд «изнутри», наблюдение за жизни́нной ситуацией. Это ломает академическое представление о правильном ракурсе и учит зрителя воспринимать мир так, как он выглядит в живом, случайном восприятии.

Техники

Подведем итоги о Инструментах визуального воздействия которые были представлены в визуальном проекте: Перспектива • одноточечная (Мазаччо, Рафаэль), • смещённая/диагональная (барокко), • субъективная (романтизм). Функция: структурировать восприятие, определять место зрителя. Свет • направленный (Караваджо), • рассеянный свет атмосферы (импрессионизм), • контрастная светотень (реализм). Функция: выделять смысловые акценты, формировать эмоциональный ритм. Взгляд персонажей • внутри композиции (Возрождение), • пересекающиеся взгляды (барокко), • взгляд «в камеру» (Мане). Функция: вступать в диалог, разрушать границу изображения. Композиция • симметричная (классика), • диагональная (барокко), • минималистичная/центритальная (XIX век). Функция: организовывать движение взгляда и ритм восприятия.

Заключение

Таким образом, исследование положения зрителя показывает, что европейская живопись — это не только изображение мира, но и система коммуникации, где художник управляет вниманием, вовлекает в смысл, приглашает к диалогу или заставляет переместиться физически и мысленно. Художники устанавливают зрителю место — и благодаря этому создают совершенно разные модели восприятия: созерцание, участие, сопереживание, свидетельствование. Именно поэтому изучение роли зрителя в европейском искусстве позволяет понять не только композиционные стратегии, но и глубокие изменения в художественном мышлении, отражающие эволюцию способов видеть, воспринимать и интерпретировать произведение искусства.

Троица (фреска Мазаччо) [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Троица_(фреска_Мазаччо) (дата обращения: 23.11.2025)

Бичевание Христа (Пьеро делла Франческа) [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бичевание_Христа_(Пьеро_делла_Франческа) (дата обращения: 23.11.2025).

Поклонение волхвов (Боттичелли) [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Поклонение_волхвов_(Боттичелли) (дата обращения: 23.11.2025).

Призвание апостола Матфея (Караваджо) [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Призвание_апостола_Матфея (дата обращения: 23.11.2025).

Призвание апостола Матфея (Караваджо) [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Призвание_апостола_Матфея (дата обращения: 23.11.2025).

Снятие с креста (картина Рубенса, Антверпен) [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Снятие_с_креста_(картина_Рубенса, _Антверпен) (дата обращения: 23.11.2025).

Экстаз святой Терезы [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Экстаз_святой_Терезы (дата обращения: 23.11.2025).

Бар в «Фоли-Бержер» [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бар_в_«Фоли-Бержер» (дата обращения: 23.11.2025).

Голубые танцовщицы (Дега) [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Голубые_танцовщицы (дата обращения: 23.11.2025).

Картины Боттичелли [Электронный ресурс] // Gallerix.ru. — URL: https://gallerix.ru/album/Botticelli (дата обращения: 23.11.2025).

Diomedes2. Итальянское искусство Возрождения [Электронный ресурс] // LiveJournal. — URL: https://diomedes2.livejournal.com/1720308.html (дата обращения: 23.11.2025).

Pinterest. Botticelli artworks [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.pinterest.com/pin/327918416620262590/ (дата обращения: 23.11.2025).

Gallerix.ru. Картина из хранилища № 712084801 [Электронный ресурс]. — URL: https://gallerix.ru/storeroom/712084801/N/1836274653/ (дата обращения: 23.11.2025).

Medieval art [Электронный ресурс]. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_art (дата обращения: 23.11.2025)

Барокко в живописи: особенности стиля, картины и художники [Электронный ресурс] // ArtplayMedia. — URL: https://artplaymedia.ru/blog/barokko-v-zhivopisi (дата обращения: 23.11.2025).

Искусство эпохи Возрождения [Электронный ресурс] // Artplay Media. — URL: https://artplaymedia.ru/blog/iskusstvo-epohi-vozrozhdeniya (дата обращения: 23.11.2025).

1.https://ru.wikipedia.org/wiki/Троица_%28фреска_Мазаччо%29#/media/Файл: Masaccio, _trinità.jpg (дата обращения 23.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бичевание_Христа_(Пьеро_делла_Франческа)#/media/Файл: Piero_della_Francesca_042_Flagellation.jpg (дата обращения 23.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Поклонение_волхвов_(Боттичелли)#/media/Файл: Botticelli_-Adoration_of_the_Magi(Zanobi_Altar)_-_Uffizi.jpg (дата обращения 23.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Призвание_апостола_Матфея#/media/Файл: Caravaggio_—_The_Calling_of_Saint_Matthew.jpg (дата обращения 23.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Снятие_с_креста_(картина_Рубенса, Антверпен)#/media/Файл: Peter_Paul_Rubens-The_Descent_from_the_Cross(Antwerp_Cathedral)., _c._1613.jpg (дата обращения 23.11.2025)

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Экстаз_святой_Терезы#/media/Файл: Ecstasy_of_Saint_Teresa_September_2015-2a.jpg (дата обращения 23.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бар_в_«Фоли-Бержер»#/media/Файл: Edouard_Manet, _A_Bar_at_the_Folies-Bergère.jpg (дата обращения 23.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Голубые_танцовщицы#/media/Файл: Edgar_Germain_Hilaire_Degas_076.jpg (дата обращения 23.11.2025)

https://gallerix.ru/album/Botticelli (дата обращения 23.11.2025)

https://diomedes2.livejournal.com/1720308.html?ysclid=mic9jfyqv713232717 (дата обращения 23.11.2025)

https://ru.pinterest.com/pin/327918416620262590/ (дата обращения 23.11.2025)

https://gallerix.ru/storeroom/712084801/N/1836274653/ (дата обращения 23.11.2025)

Искусство эпохи Возрождения [Электронный ресурс] // Artplay Media. — URL: https://artplaymedia.ru/blog/iskusstvo-epohi-vozrozhdeniya (дата обращения 23.11.2025)

Барокко в живописи: особенности стиля, картины и художники [Электронный ресурс] // ArtplayMedia. — URL: https://artplaymedia.ru/blog/barokko-v-zhivopisi (дата обращения 23.11.2025)

Medieval art [Электронный ресурс]. — URL: https://artplaymedia.ru/blog/barokko-v-zhivopisi

(дата обращения: 23.11.2025).