«Солнце — это Бог». Значение солнца в живописи XIX и начала XX века

Рубрикатор

Концепция Введение Обоснование выбора и гипотеза Метод исследования

Уильям Тернер Ранние годы Период зрелости Поздние годы Американские люминисты

Клод Моне Ранние годы Основные серии Поздний период Импрессионисты и бельгийские люминисты Винсент Ван Гог

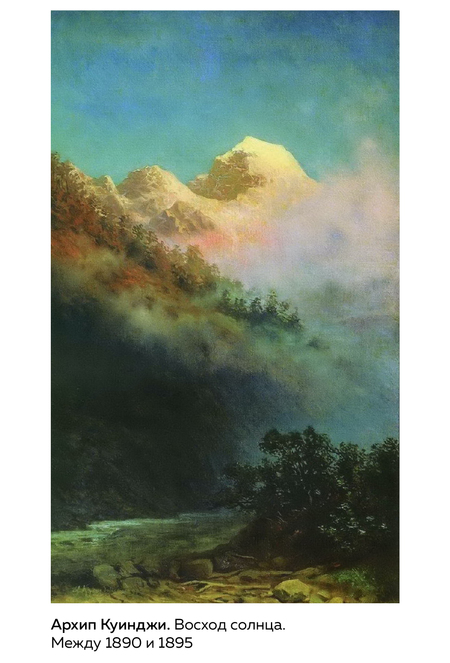

Архип Куинджи Ранние годы Зрелые годы и период затворничества Ученики Куинджи После смерти Николай Рерих

Заключение

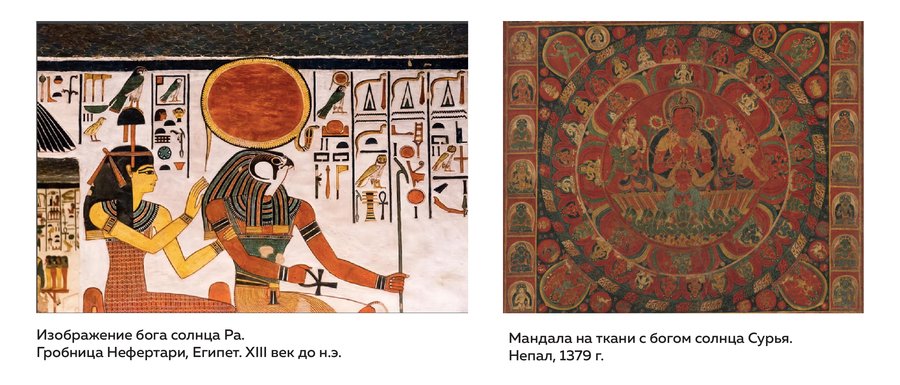

С древнейших времен солнце занимало особенное место в художественных традициях разных культур, символизируя божественную силу. В Дневнем Египте бог Ра изображался с красным солнечным диском над головой, олицетворяя источник жизни и власти, в Древней Греции Бог Гелиос, несущийся в колеснице по небу, воплощал идею космического порядка и неизменности мироздания. В культурах Востока солнечный символизм был не менее значим: японская богиня Аматэрасу считалась прародительницей императорского рода, а индийский бог Сурья изображался в сияющем ореоле, подчеркивающем его связь с жизненной энергией.

Тема моего исследования носит поэтическое название «Солнце — это Бог». В Новое время, несмотря на научные открытия, объяснившие природу света и строение солнечной системы, солнечный мотив не исчезает из искусства, а обретает метафизическое значение. В живописи XIX — начала XX века солнце, даже если его физически нет, выступает как концептуальный центр картины, вокруг которого выстраиваются эмоциональные и философские смыслы. Через игру света и тени, сияние и отражения художники создают ощущение трансцендентного присутствия, при котором солнечный свет предстает как носитель высшей гармонии и внутренней истины.

В этом контексте особенно значимы работы Уильяма Тёрнера, Клода Моне и Архипа Куинджи. Несмотря на различие художественных школ и стилей: романтизм, импрессионизм, реализм с элементами символизма — каждого из этих художников современники и последующие поколения называли «мастерами света». Такое внимание к солнечному образу позволяет выдвинуть гипотезу: в живописи XIX — начала XX века солнце сохраняет функцию, близкую к божественной — не просто физический источник света, но явление, формирующее визуальное и эмоциональное восприятие мира, атмосферу и духовный смысл художественной культуры нового и новейшего времени.

Объект исследования: живопись XIX — начала XX века с изображением солнца и световых эффектов.

Предмет исследования: художественные приёмы и визуальные решения, связанные с изображением солнца и световых явлений, их смысловое наполнение в творчестве Уильяма Тернера, Клода Моне и Архипа Куинджи.

Методы исследования: 1. Хронологический визуальный анализ — изучение ключевых работ каждого художника от раннего периода до позднего, определение изменений техники, манеры и тематики, новаторских живописных приёмов, связанных с передачей солнечного света и атмосферных эффектов. 2. Историко-документальный анализ — изучение писем, отзывов и мемуаров художников и их современников, в которых отражаются их представления о свете, солнце и художественных задачах. 3. Художественный анализ преемственности — обращение к работам современников и последователей, чтобы определить вклад Тернера, Моне и Куинджи в развитие художественной традиции.

Цель исследования — выявить, какое значение солнце имело в творчестве каждого из выбранных художников, какие новаторские художественные приёмы возникли благодаря обращению к солнечным эффектам, а также каким образом их подходы повлияли на развитие живописи XIX–XX веков.

Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер (1775 — 1851)

Уильям Тёрнер. Замок Карнарвон. 1799

Способности Уильяма Тернера к рисованию проявились очень рано: отец выставлял рисунки сына в своей лавке, в 1789 году, в возрасте 14 лет юного художника приняли в школу Королевской академии, и очень скоро он стал постоянным участником академических выставок.

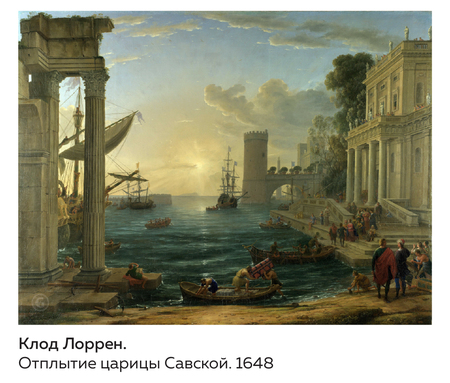

Не только способный, но и любознательный, юный Тернер изучал картины великих мастеров, в качестве практического занятия, когда хотел понять достижения какого-нибудь художника, он писал оригинальную картину в аналогичном стиле. Особенно восхищал его Клод Лоррен, французский художник XVII века.

Сначала Тернер оттачивал свое мастерство в акварели, особое внимание уделяя технике передачи тонов, от светлых к темным, что позволило ему добиться ослепительного сияния света. Он посещал занятия по перспективе, читал множество книг, к 19 годам освоил как сами архитектурные формы, так и принципы, лежащие в основе архитектурных конструкций. Именно поэтому даже его ранние работы отличаются изысканностью в передаче мельчайших деталей, полутонов в сложных архитектурных объектах.

К концу 1790-х годов Тернер постепенно переходит от акварели к живописи маслом, хоть техника работы с маслом и отличалась, но понимание принципов работы полутонов позволили Тернеру быстро освоиться и добиться признания. Он пишет много морских пейзажей и обращается к романтическим сюжетам. В его картинах становится заметен особый стиль работы со светом, он намеренно усиливает контраст между освещенными и затемненными частями, уделяя внимания точной прорисовке рефлексов. Уже в 1802 году Уильям Тернер становится академиком, а в 1804 году открывает собственную галерею.

Уильям Тернер. Восход солнца через дымку. 1807

Уильям Тернер. Метель. Переход Ганнибала через Альпы. 1812

становление стиля

Уильям Тернер. Дидона, основательница Карфагена.1815

Уильям Тернер. Восход солнца.Ловля рыбы в Маргит. 1822

Уильям Тернер. Регул. 1828 (переработана в 1837)

Уильям Тернер. Улисс насмехается над Полифемом. «Одиссея» Гомера. 1829

становление стиля

Уильям Тернер. Невольничье судно. 1840

Поздний период

Уильям Тернер. Свет и цвет (теория Гёте). Утро после потопа. Моисей пишет Книгу Бытия. 1843

текст

Уильям Тернер. Восход с морскими чудовищами. 1845

Выводы

Уильям Тернер. Яхта приближается к берегу. 1840 — 1845

Американские люминисты

Клод Моне

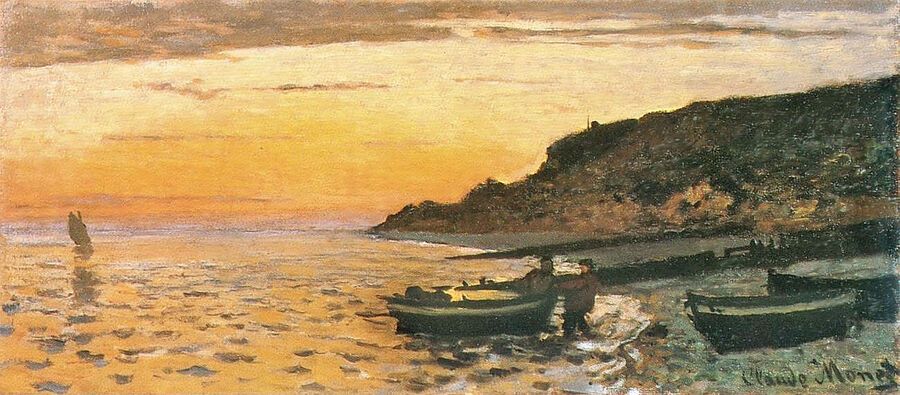

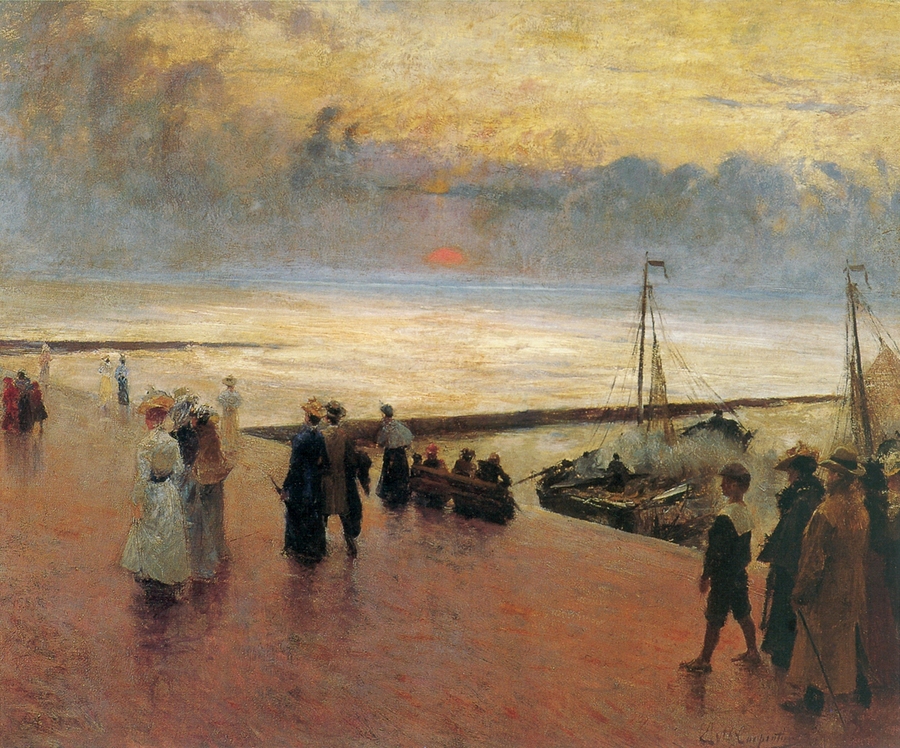

Клод Моне. Побережье в Сент-Адрессе, закат. 1864

Свои первые деньги, ещё будучи мальчишкой, Клод Моне заработал на карикатурах. Способности юноши заметил пейзажист Эжен Буден и предложил перейти к рисованию на пленэре, став первым учителем будущего художника. Именно Буден привил Моне любовь к природе и буквально открыл ему глаза на мир.

В 1862 году, после непродолжительной службы в армии, закончившейся раньше срока из-за болезни тифом и ходатайства тётки, Клод Моне перебирается в Париж, где знакомится с группой молодых художников и вместе с ними осваивает основы живописи под руководством Шарля Глейра. Именно в мастерской Глейра он сближается с будущими импрессионистами — Огюстом Ренуаром, Альфредом Сислеем и Фредериком Базилем.

Клода Моне поражали световые эффекты, возникающие от солнца, которые он старался передавать в своих работах. Ему нравится работать на пленэре: он ловит рассветные и закатные лучи солнца, учится «рисовать воздух». В ранних пейзажах заметно, что художник не стремился следовать академической манере: его картины выглядят скорее как этюды, эти «впечатления» природы хоть и представляют собой реалистичную живопись, выглядят словно незавершенные работы.

Клод Моне. Дорога в Лувесьен, Тающий снег, Закат. 1870

В конце 1860-х и 1870-х годах Клод Моне живёт в крайней нужде, временами художнику приходится выбирать — купить краски или еду.

Он участвует в выставках, где критики отмечают его способности, но не одобряют свободную манеру письма. Слишком смелые мазки, внимание к световым эффектам вместо привычного сюжета — все это приносит Моне известность, но картины продаются плохо. Клода Моне, как и его друзей, называют мятежниками, а их выставки — «искусством отверженных».

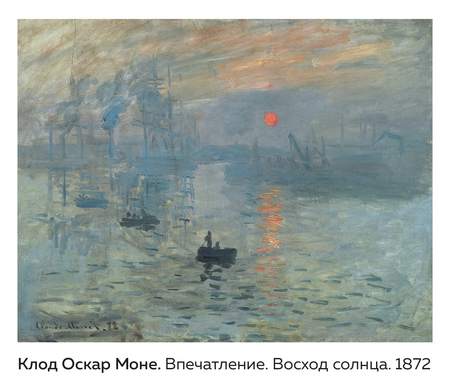

В 1874 году, после первой «Выставки Анонимного общества живописцев, скульпторов и граверов», где были представлены несколько работ Моне, в числе которых «Впечатление. Восход солнца», изображающая утро в порту Гавра, критик Луи Леруа в своём язвительном фельетоне назовёт Моне и его товарищей «импрессионистами». Так благодаря бледно-красному солнцу на, казалось бы, незавершённой картине рождается самое значимое направление в истории живописи конца XIX века — импрессионизм.

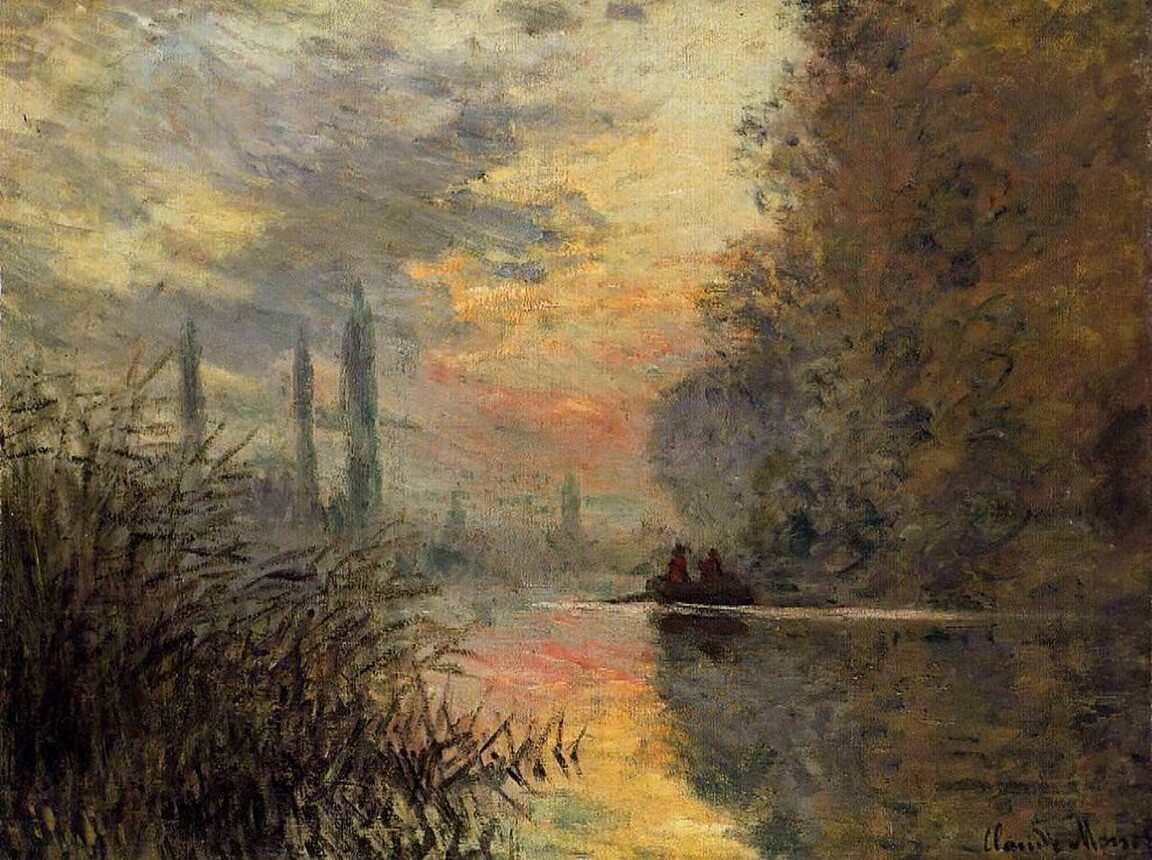

Клод Моне. Закат на Сене. 1874

В 1877 году Моне пробует новое для себя в композиции и сюжете, создавая серию «Вокзал Сен-Лазар». Он изображает станцию с разных ракурсов и в разное время дня. В игре солнечных лучей, пробивающихся сквозь пар и туман, можно углядеть преемственность от Тернера: как и его предшественник Клод Моне экспериментирует в попытках изображения эффектов солнца, но ищет свою манеру. Особенный приём Моне — нанесение голубых и серых красок поверх белых слоёв: так он передаёт вибрацию воздуха.

Клод Моне. Закат на Сене зимой. 1880

Несмотря на тяжёлое финансовое положение, Моне продолжает путешествовать и почти всё время проводит на пленэре. Он зарабатывает заказными портретами и получает поддержку от своего маршана Поля Дюрана-Рюэля, искренне верившего в большое будущее импрессионистов.

В начале 1880-х можно сказать, что сформировался характер живописи Моне: стремление запечатлеть конкретную игру света в определённый час суток и время года. В письмах Дюран-Рюэлю Моне нередко жалуется на погоду, «которая мешает поймать впечатление». Это задача, которую он сам себе ставит, кажется ему порой слишком сложной и невыполнимой, в связи с чем художник часто уничтожает свои холсты.

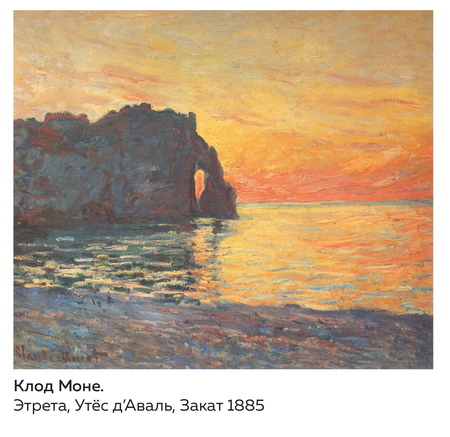

На картине «Этрета. Утёс д’Аваль. Закат» мы видим характерные для Моне крупные мазки чистой краски: он работает всего с четырьмя цветами, смешивая их прямо на холсте. Здесь же проявляется ещё один его любимый приём — диалог неба и его отражения в воде. В эти годы Моне начинает углублённо изучать теорию цвета, опираясь на трактаты Эжена Шеврёля, что помогает ему работать с оттенками и усиливать восприятие цветов, также он тщательно подбирает сами краски по химическому составу, чтобы обеспечить своим картинам долговечность.

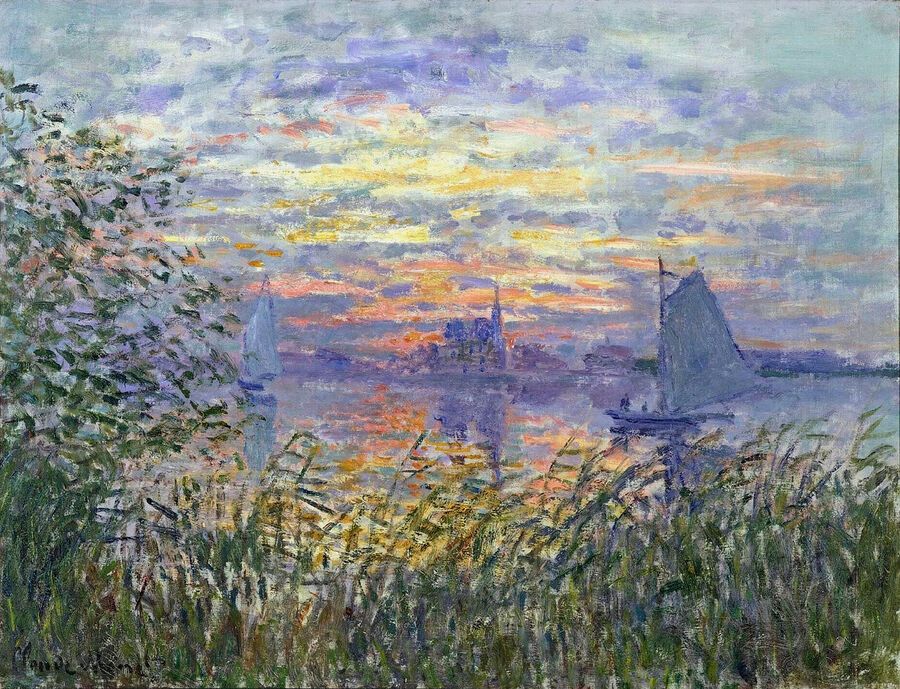

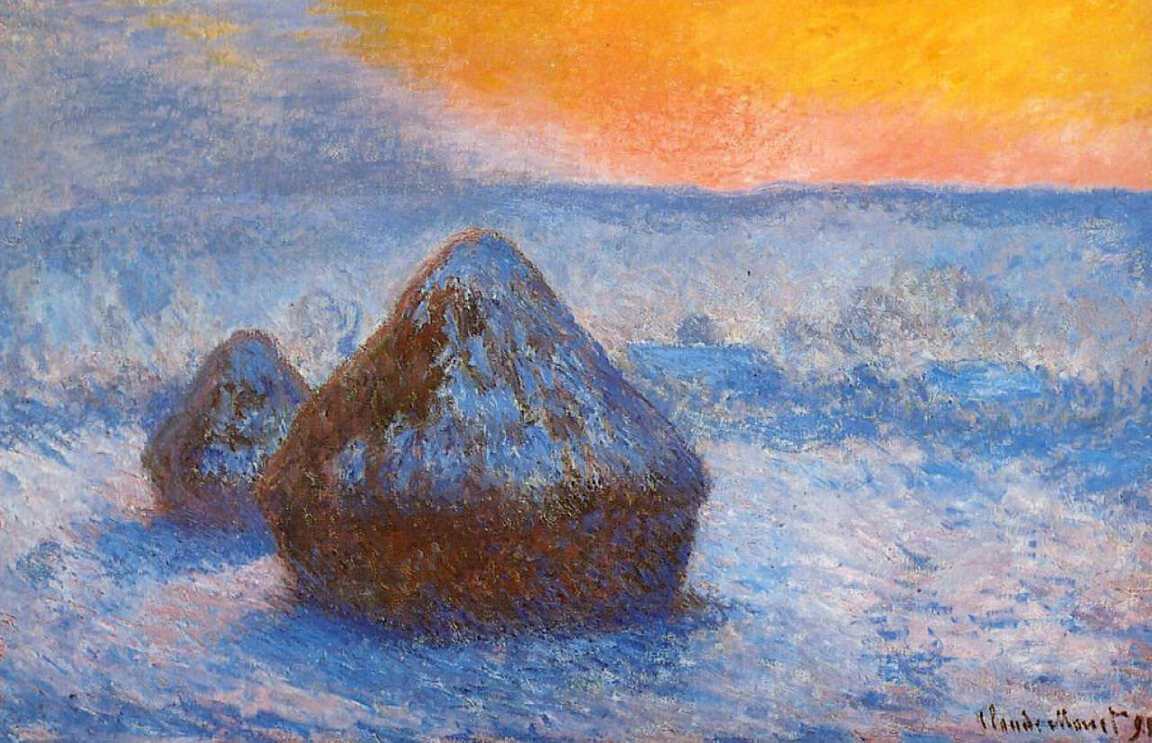

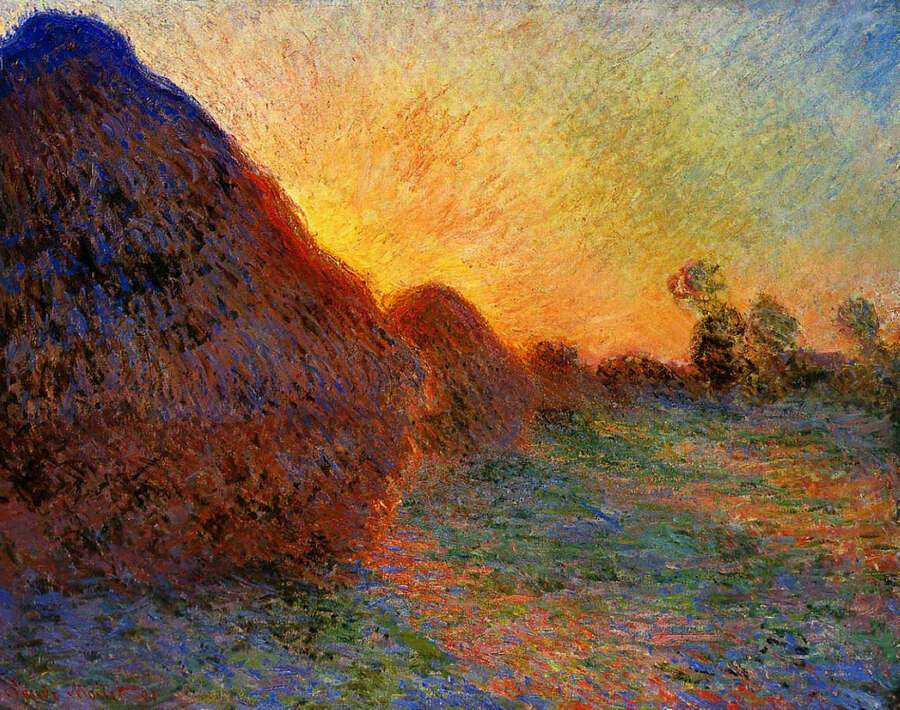

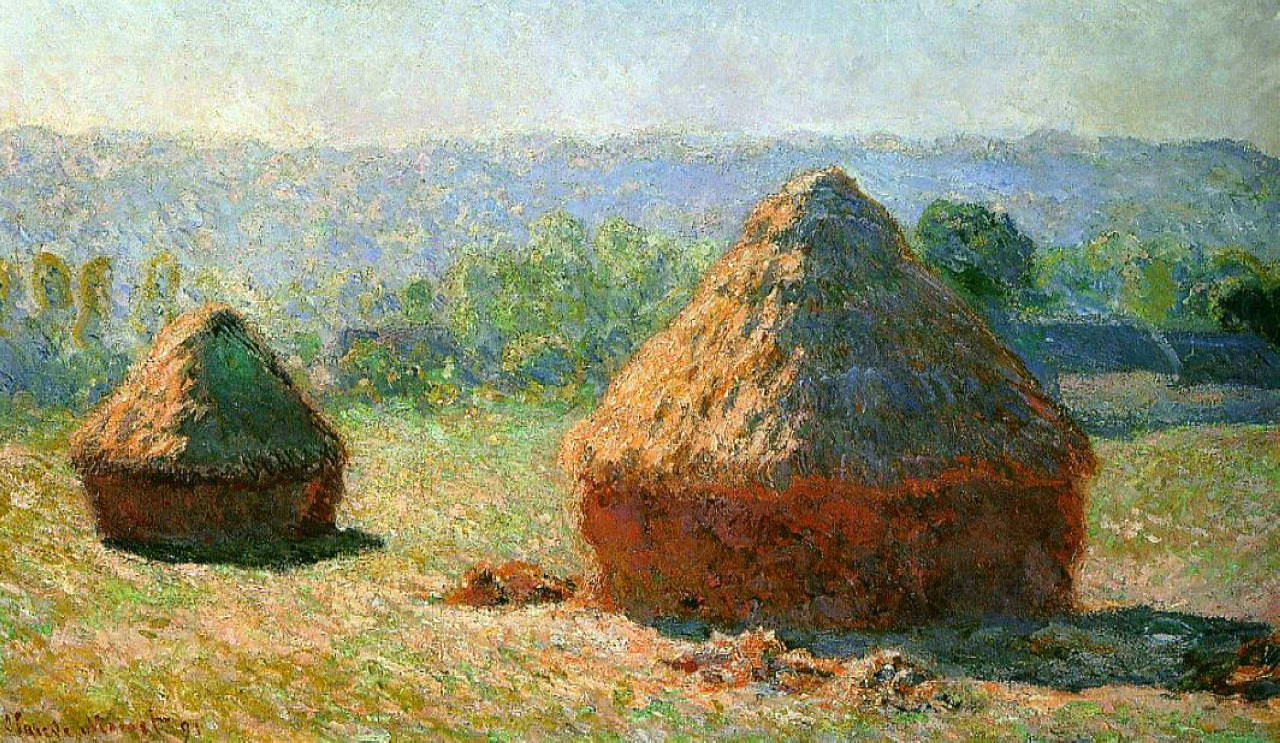

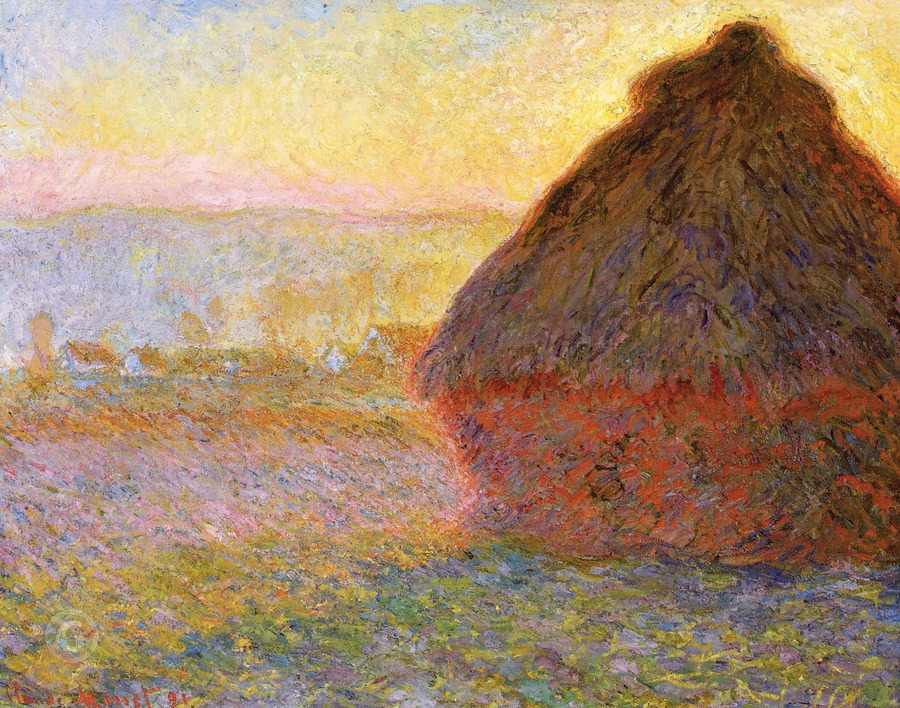

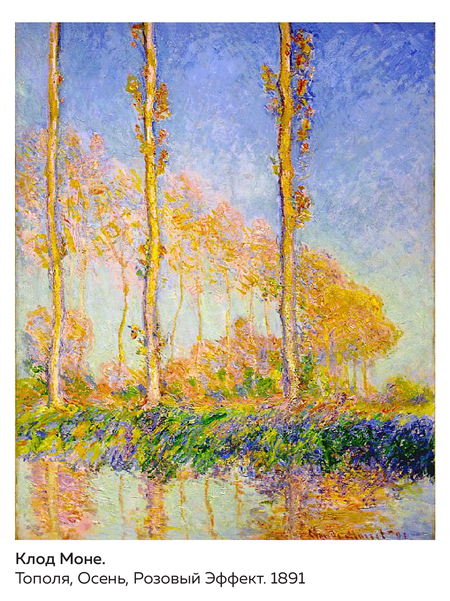

В этот период окончательно формируется характерный стиль работы Клода Моне: он всё чаще создаёт картины сериями, изучая изменение света на одном и том же мотиве. Написанные с натуры в окрестностях Живерни появляются серии тополей, а следом — стогов сена.

Выходя на пленэр, Моне берёт с собой сразу несколько холстов и меняет их по мере изменения освещения, чтобы передать максимально точно световые эффекты определенного времени суток и погодных условий.

В 1891 году на выставке было представлено 15 полотен из серии стогов. Особое восхищение публики вызвали те, что написаны в закатных лучах: лиловые оттенки ложатся на стога, солнце скрыто за их массивом, но оранжевые и красные мазки, расходящиеся почти радиально, создают впечатление, будто оно вот-вот поднимется над горизонтом. Трава в тени окрашивается в холодные голубые тона, усиливая ощущение контраста.

В этих сериях особенно ясно проявляется усилившаяся колористическая смелость Моне и его внимание к тончайшим световым нюансам.

Наконец, благодаря успешным продажам картин, Моне укрепляет своё финансовое положение и приобретает дом в Живерни, который ранее лишь арендовал.

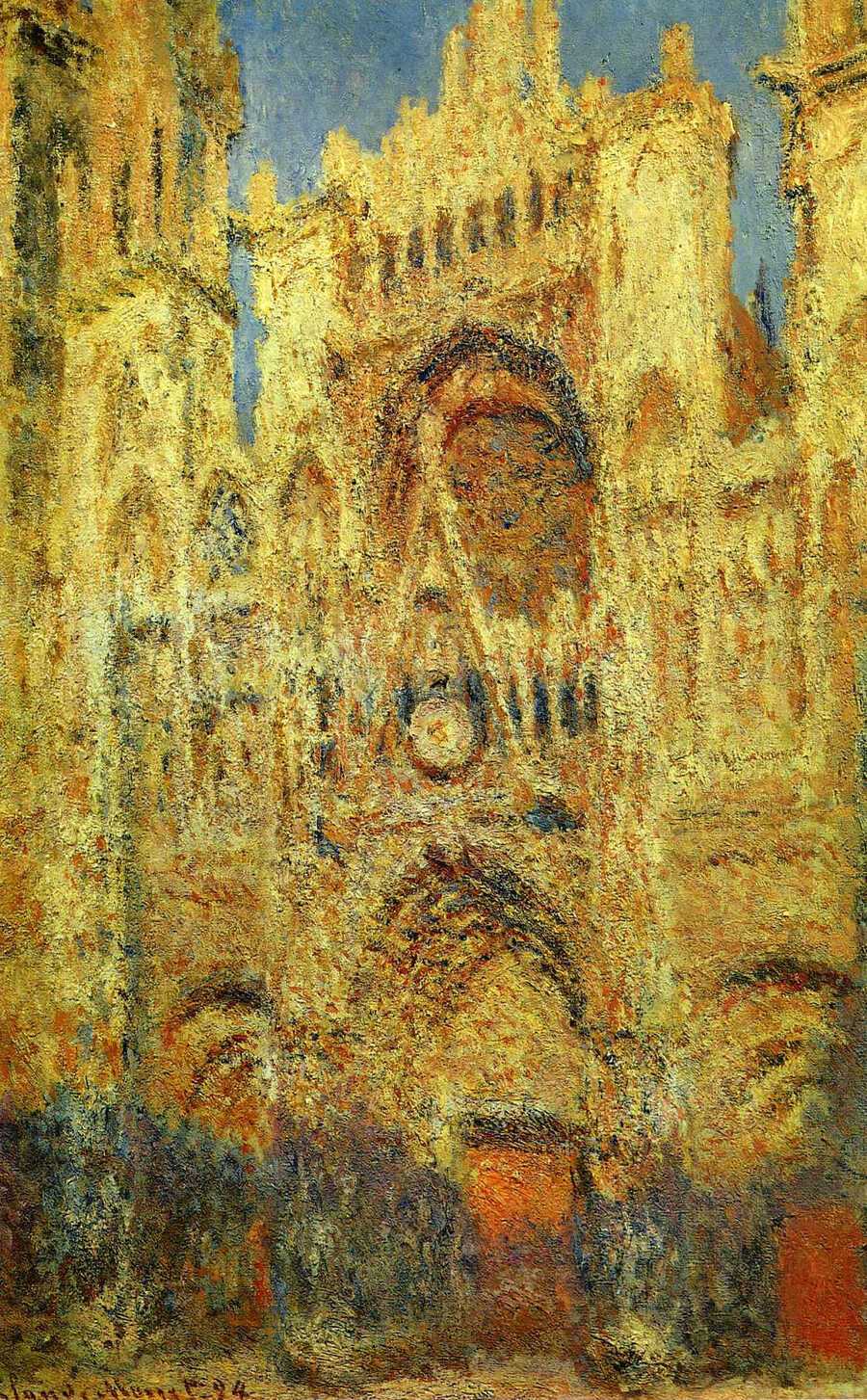

Клод Моне. Стога зерна. 1890

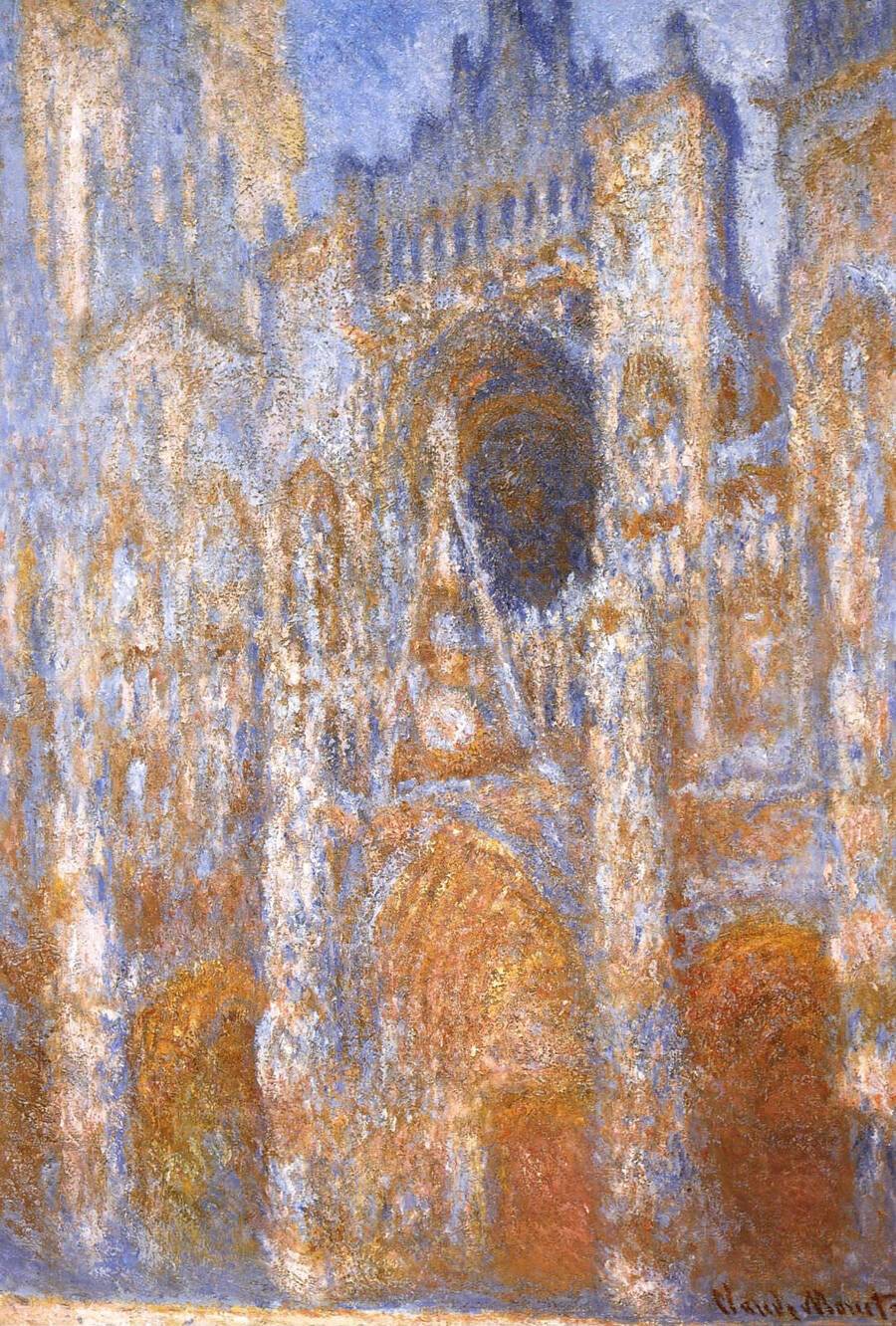

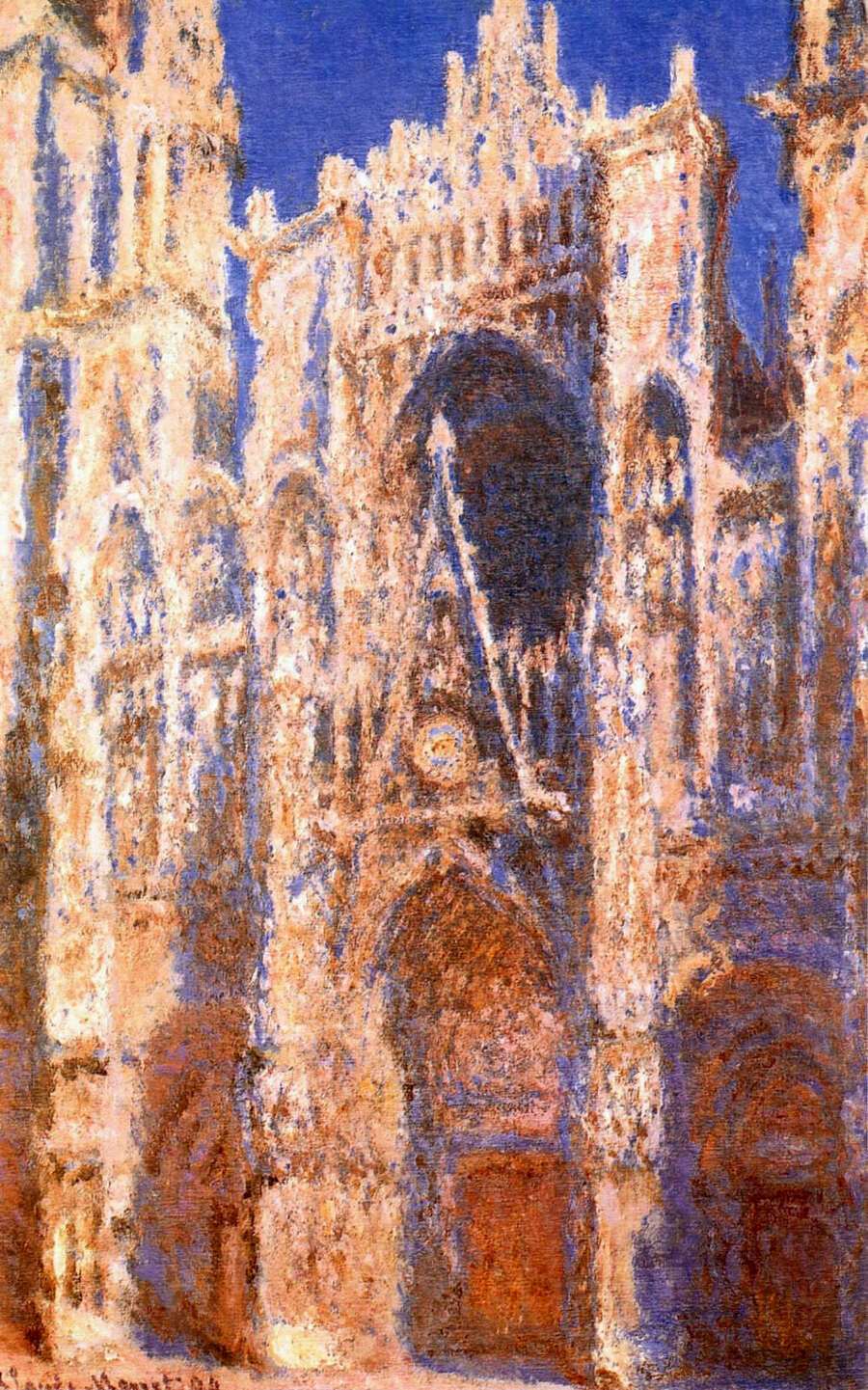

В 1892 году Моне едет в Руан. Он арендует комнату напротив собора и подолгу пишет один и тот же фасад при разном освещении. Именно с этой серии становится очевидно: главный предмет живописи Моне — свет. Архитектурные детали уходят на второй план; важны лишь изменения тона, вибрации света на камне, игра теней. В этой серии нет продольных мазков, тени и световые эффекты передаются за счет многослойности краски, каждую из картин Моне пишет на протяжении нескольких лет. Как результат — серия из 30 полотен была представлена публике в 1894 году.

Клод Моне. Руанский собор. Портал в полдень. 1893

К концу XIX века Моне — признанный мастер. Как и его товарищи-импрессионисты, он участвует в выставках Салона, а само течение теряет «скандальный» статус. Однако Моне, будто отвечая вызову времени, не останавливается: он сознательно уходит от предметности, его пейзажи становятся всё более свободными, почти абстрактными. Чем старше он становился, тем меньше интересовали его объекты и тем больше — ощущение света как живой, изменчивой материи.

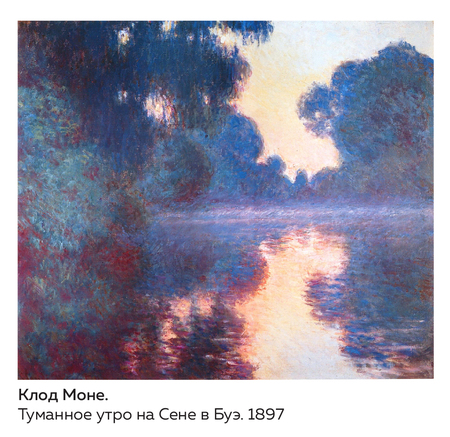

В картине «Туманное утро на Сене в Буэ» мы видим зеркальные отражения размытых силуэтов деревьев, которые резко контрастируют со световыми пятнами — пример того, как художник строит картину почти полностью на взаимодействии света и воздуха.

Окрепнув финансово, во второй половине 1890-х Моне обустраивает дом в Живерни: делает мастерскую в амбаре, покупает соседний участок, сажает сад, строит японский мостик и создаёт пруд.

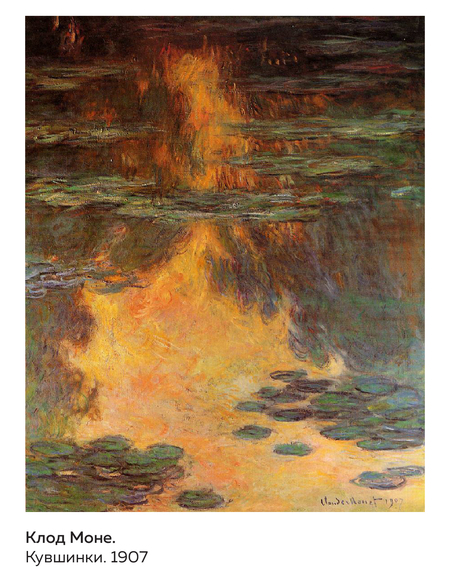

Его новая любовь — кувшинки, столь же восприимчивые к свету, как он сам.

С 1897 года и до самой смерти он создаёт около 250 картин с водяными лилиями — цикл, который станет вершиной его творчества.

Клод Моне. Мост Ватерлоо, Эффект солнечного света. 1903

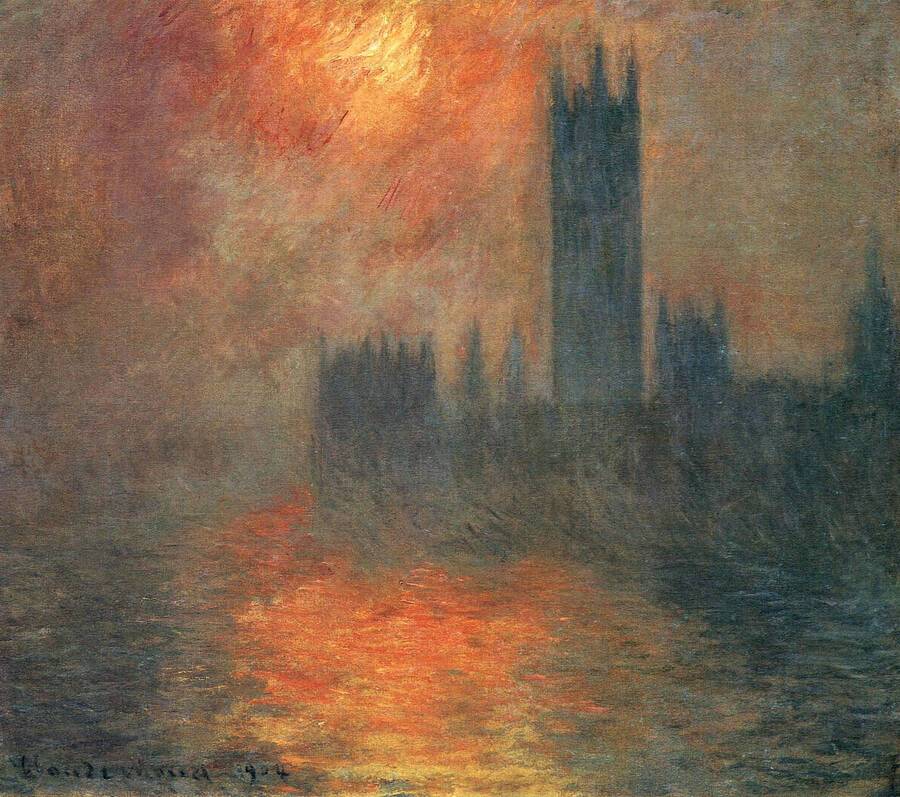

Клод Моне. Здание Парламента, Эффект солнечного света в тумане. 1904

В 1900-х годах Моне совершает путешествия, вдохновившие его на новые серии. Лондонская туманность рождает серии видов мостов Ватерлоо и Чаринг-кросс, а также здания Парламента. Особенное внимание привлекают картины, где солнце — плотное, огненное — усиливается в отражении благодаря туману.

Поездка в Венецию даёт миру «Сан-Джорджо Маджоре в сумерках». Венеция предстаёт залитой солнцем, с интенсивным лазурным небом. Эта картина необычна даже для Моне: палитра охватывает почти весь спектр радуги, разделённый линией горизонта и отражённый в воде. Мазки в небе перекрёстные, а на воде — словно растянутые рябью.

Вернувшись в Живерни, Моне продолжает работать над кувшинками. Его мучает ухудшающееся зрение: в 1912 году врачи ставят диагноз катаракта. Он сомневается в себе, уничтожает множество работ, но не прекращает писать.

Клод Моне. Сан-Джорджо Маджоре в сумерках. 1908

После Италии Моне продолжает серии с кувшинками и японским садом. При этом, все чаще ему мешает проблема с ухудшающимся зрением. Художник сомневается в своей способности создать что-либо стоящее, уничтожает множество работ. Несмотря на это, в 1909 году, состоится выставка, на которой он представил около 40 полотен с кувшинками, на которых отсутствует традиционная перспектива: нет горизонта, нет земли, нет неба — только кувшинки и вода, на поверхности которых живёт свет.

В 1912 году врачи ставят диагноз катаракта. Потеряв любимую супругу Алису, узнав страшный диагноз, Клод Моне находится в тяжелом эмоциональном состоянии, можно сказать депрессивном, но продолжает работать.

В 1914 году он замысливает грандиозный проект Grande decorations. Благодаря поддержке Жоржа Клемансо он разрабатывает и план экспозиции для панорамных полотен с кувшинками в овальных залах Оранжери.

В 1918 году он под влиянием друзей решается подарить свои полотна с водяными лилиями французскому государству, но официально это решение закрепляет только в 1922 году. К этому моменту Моне переносит операцию по удалению катаракты, на короткий период времени он был практически лишен зрения, но продолжал писать кувшинки по памяти. Жорж Клемансо на протяжении нескольких лет ждал передачи полотен в музей, но Моне продолжал доводить их до совершенства, не желая с ними расставаться. На полотне «Кувшинки. Заходящее солнце» до самой своей смерти в 1926 году Клод Моне оставляет незакрашенным нижний правый угол.

Клод Моне. Кувшинки. 1919

В 1927 году, уже после смерти художника, мир увидел его Grand Decorations в Оранжери так, как задумал сам Моне: 8 панорамных полотен в двух овальных залах, под стеклянной крышей, чтобы солнечный свет продолжал сверкать на поверхности кувшинок и воды.

Вся творческая жизнь Клода Моне — это путь художника света. Солнце для него было не мотивом, а создателем мира, который он стремился запечатлеть. Он видел и умел передать красоту света в застывшем моменте, изменив восприятие живописи, где предметом стала не форма, а состояние — впечатление.

Клод Моне. Кувшинки. Заходящее солнце. 1914 — 1926

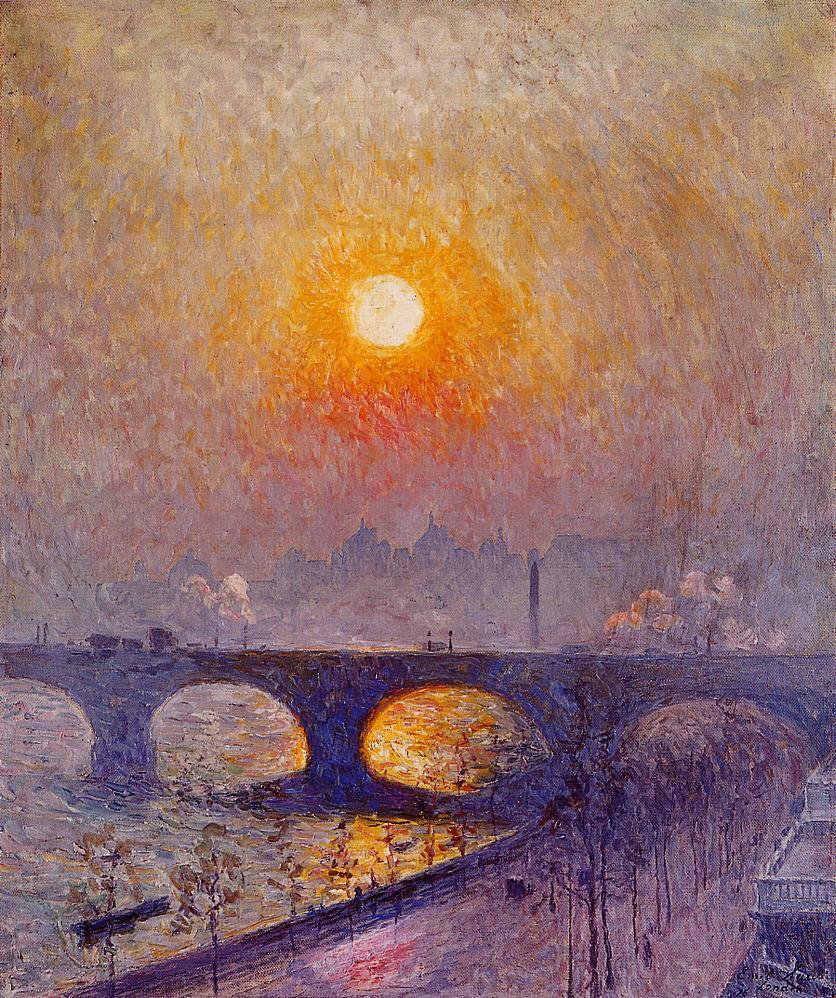

Эффекты солнечного света, вибрации воздуха, изображение света как состояния, стали характерной чертой для импрессионистов, что видно в картинах других художников, таких как Камиль Писсарро и Альфред Сислей, а ряд бельгийских художников, например Эмиль Клаус, полностью посвятили себя свету, за что позднее их стали называть люминистами.

Камиль Писсарро. Бульвар Монмартр в Париже. 1897

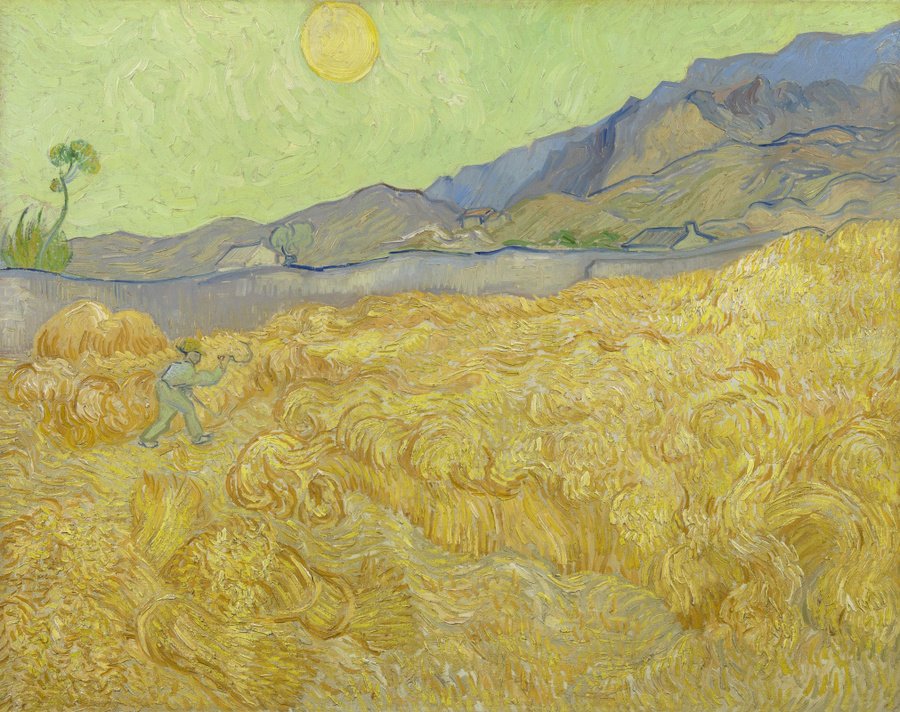

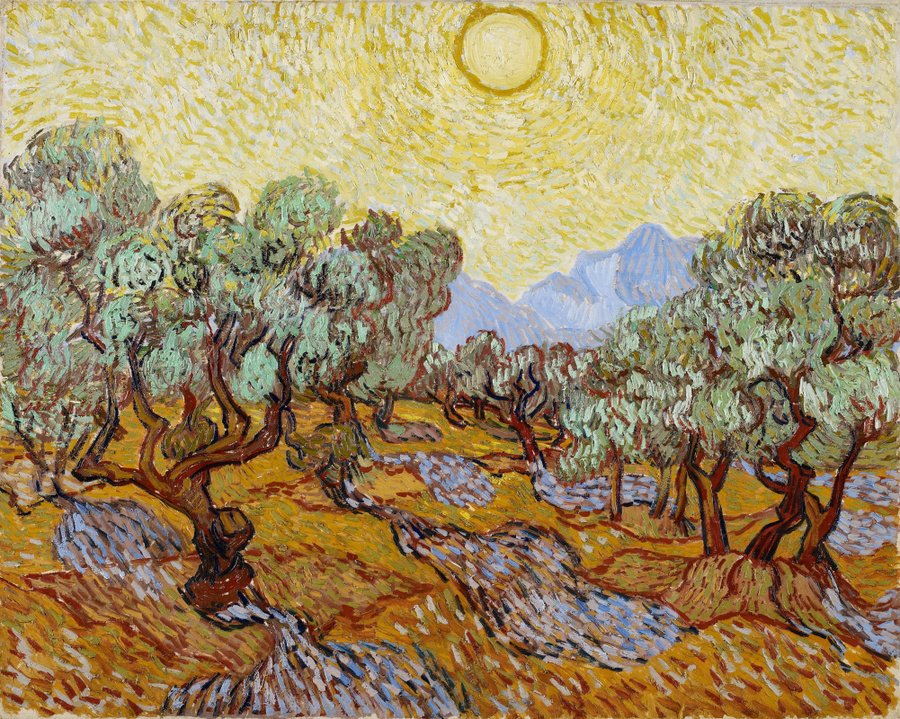

Винсент Ван Гог, другой современник Клода Моне, вдохновившись импрессионизмом, в своих картинах изображал не впечатления, а чувства, в поздний период характерным стало использование яркого желтого цвета, часто солнце, вытесняя небо и воздух, являло собой некий эмоциональный центр напряжения. Для Ван Гога солнечный свет не поле для экспериментов с передачей восприятия увиденного, а символ внутренней энергии и духовной соединения человека и природы.

Архип Куинджи

Архип Куинджи. Исаакиевский собор при луне. 1869

Одна из наиболее ранних сохранившихся работ Архипа Куинджи — «Исаакиевский собор при луне» (1869) — была написана вскоре после того, как двадцатисемилетний художник-самоучка поступил вольнослушателем в Императорскую Академию художеств. Романтический пейзаж, сюжетом для которого стало наводнение в Петербурге, демонстрирует следование академической манере: точность архитектурного рисунка, построение пространства в соответствии с традициями и выверенный силуэт собора. На живописную манеру заметно повлияло и знакомство с творчеством И. А. Айвазовского, прежде всего в трактовке ночного неба и рефлексов. Однако уже в этой ранней работе выделяется характерная для Куинджи концентрация на свете.

В 1870 году Куинджи впервые посещает Валаам; художника поражает особая красота северной природы и её света — холодного и контрастного с привычным для него южным солнцем. Северные пейзажи становятся центральной темой его творчества на несколько лет.

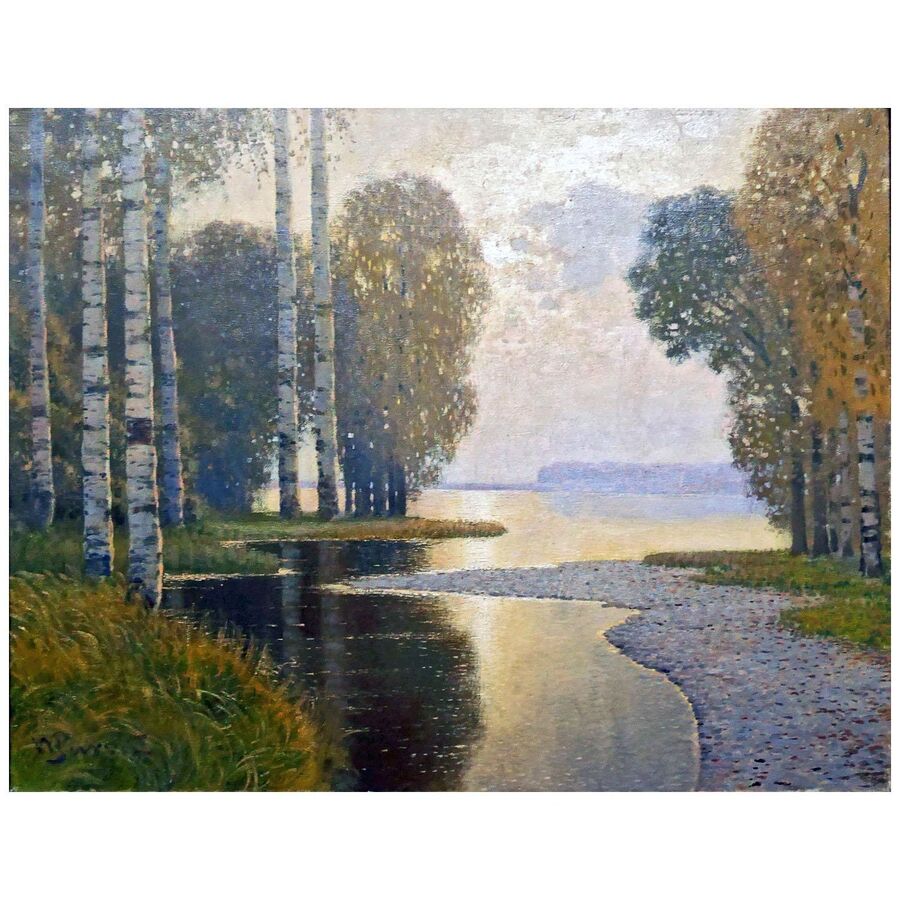

В картинах 1873 года «На острове Валаам» и «Ладожское озеро» Куинджи демонстрирует мастерство колориста и внимательность к градациям цвета, максимально приближая их к реальным оттенкам природы. Передний план тщательно проработан, переданы фактуры камня и прозрачность воды; приглушённая гамма и мягкий рассеянный свет объединены серебряным тоном.

«Север» (1879) создан после поездки Куинджи во Францию и знакомства с творчеством импрессионистов. Здесь проявляется более смелый подход, отличный от академических и передвижнических традиций: вертикальный формат, передний план выполнен обобщённо, значительная часть холста отдана небу за чётко выверенной линией горизонта, а внимание зрителя художник направляет на дальний план. При этом впечатление, переданное в картине, не ограничивается мгновением — оно выражает сумеречное состояние северной природы, характерное для всех его северных пейзажей.

Архип Куинджи. Ладожское озеро. 1873

Ещё в годы учёбы в Академии художеств Куинджи сблизился с Ильей Репиным и Иваном Крамским, некоторое время был увлечен идеями народничества и изображения реальной, суровой жизни, противопоставляемой академизму.

В 1874–1876 годах Куинджи участвовал в передвижных выставках Товарищества и «Чумацкий тракт в Мариуполе» (1875) — наиболее характерное его произведение этого периода.

Сюжет связан с родным краем художника, но при внешней реалистичности Куинджи интерпретирует его по-своему: не как социально-бытовую сцену, а как пейзажное состояние. Композиция построена на широком охвате степи и обобщённой передаче движения вереницы повозок. Колорит, по сравнению с более ранними картинами, усложнён: переходы от холодных серо-голубых тонов дождливого воздуха к тёплым охристым оттенкам земли создают атмосферу сырости, а через нее и тяжесть труда. Основной визуальный акцент остаётся на небе и световых рефлексах на размокшей дороге — характерный для Куинджи интерес к световым эффектам выходит за рамки традиционной передвижнической манеры.

Архип Куинджи. Чумацкий тракт в Мариуполе. 1875

Выставки передвижников принесли художнику широкую известность; его работы охотно покупали коллекционеры, среди них — Павел Третьяков, а отдельные картины отправлялись на международные выставки в Париж и Вену. Несмотря на то что до 1878 года Куинджи формально остаётся в рядах передвижников, к этому времени его интересы заметно смещаются. Биограф художника М. П. Неведомский писал об этом периоде так: «Задачи освещения, сила света — вот что занимает его по преимуществу в эти годы, вот что является тем секретом природы, которым он старается овладеть…».

В картине «Вечер на Украине» (1878) Куинджи создаёт новый для русской живописи тип романтически приподнятого пейзажа. Обычный сельский мотив преобразован за счёт интенсивных, намеренно усиленных красок: розовые отблески заката на хатах, насыщенная зелень деревьев и глубокие бирюзовые тени образуют яркий декоративный контраст. Свет здесь не описывает натуру, а формирует её заново — сгущает цвета, обобщает формы, замедляет ощущение времени, создавая эффект театральной композиции.

Следующий этап творчества Куинджи можно определить как углублённое изучение природы света и поиски его материальной и эмоциональной силы.

Архип Куинджи. Вечер на Украине. 1878

Во второй половине 1870-х Куинджи обращается к изучению законов физики и оптики, экспериментирует с пигментами, сближается с Менделеевым и последовательно исследует природу света, в теории и на практике.

Появляется серия работ, построенных на наблюдении за изменчивостью освещения — «После грозы», «Радуга» (ранняя версия), «После дождя». Куинджи экспериментирует с контрастными сочетаниями холодных и тёплых тонов, усиливает яркость цвета и сознательно упрощает участки переднего плана, чтобы не мешать восприятию световых эффектов. Масштабные небо и дальний план становятся центром композиции, а главным предметом изображения можно считать сам свет.

В 1879 году на 7-й выставке передвижников Куинджи представляет картину «Березовая роща»: новаторство в изображении света, благодаря которому ему удалось передать атмосферу яркого солнечного дня, современники назвали новым словом в пейзажной живописи. Художник выстраивает оригинальную, почти симметричную композицию, намеренно затемняет передний план, чтобы усилить вспышку освещения в центре поляны, концентрируя внимание не на деталях, а на общем ощущении. Он использует чистые, насыщенные краски, усиливает контраст солнечных пятен и теней, а обрезанные кроны деревьев усиливают эффект «фотографического кадра».

Куинджи предлагает свой стиль пейзажа — синтез наблюдения, декоративности и символической интерпретации природы, в которой свет становится главным носителем смысла. Илья Репин называет Архипа Куинджи «художником света».

Архип Куинджи. Радуга. Между 1875 и 1879.

Архип Куинджи. Березовая роща. 1879

Вернёмся на шаг назад — к теме исследования и утверждению, что «Солнце — это Бог» в живописи XIX–XX века. Как это соотносится с Куинджи, тем более если одна из вершин его творчества — картина «Лунная ночь на Днепре»? Изучая физические свойства света, Архип Иванович прекрасно понимал, что луна не обладает собственным светом, а лишь отражает солнечный. То есть солнце является первоисточником, а лунный свет — логическое продолжение поисков, в определенной степени, апогей его исследования солнечных эффектов в природе.

В 1880 году он устраивает выставку, посвящённую одной-единственной картине «Лунная ночь на Днепре» — шаг сам по себе новаторский. Не менее новаторской была и экспозиция: затемнённый зал и специально выстроенное искусственное освещение, которое подчёркивало эффект лунного свечения.

Необычная сила впечатления возникала благодаря сочетанию пространственного разворота композиции — обзора с высоты, притяжению между луной и горизонтом, минимизации деталей, точной работе с контрастами и локальными световыми и цветовыми акцентами, созданными экспериментальным составом красок. Асфальтовые пигменты давали мягкое, как будто внутреннее свечение луны и её отражения на темных водах реки с подчеркнутой линией берега.

По словам Крамского, «…река действительно совершает величественно свое течение, и небо настоящее, бездонное и глубокое».

Публика реагировала бурно: зрители заглядывали за холст в поисках дополнительной подсветки, не веря, что эффект достигается исключительно живописными средствами; другие утверждали, что это вообще не масляная живопись, а изображение, будто выведенное по стеклу и подсвеченное сзади. Настолько убедительно Куинджи передал природу ночного света.

Таким образом, «Лунная ночь на Днепре» становится не опровержением солнечного мотива, а его скрытым триумфом: солнце присутствует в картине через отражённый свет, который продолжает жить во тьме.

Архип Куинджи. Лунная ночь на Днепре. 1880

Архип Куинджи. Сумерки. Между 1890 и 1895

На пике славы, в 1882 году Архип Куинджи, неожиданно для всех, прекращает выставочную деятельность до самой своей смерти в 1910 году. Он ведет затворнический образ жизни, но не прекращает рисовать: путешествует с супругой в Крым и на Кавказ, рисует этюды, возвращается к своим ранним сюжетам и перерабатывает множество картин. В его мастерской появляются картины заснеженных склонов Эльбруса и Казбека, где он также стремится передать солнечные эффекты на белоснежных пиках, а композиция фиксирует ощущение бесконечного вечного. Молчаливость и одиночество горных пейзажей будто созвучны внутреннему миру художника, отдалившегося от мира людей и зрителей.

Архип Куинджи. Эльбрус. Снежные вершины. Между 1890 и 1895.

С 1894 года в течение трех лет Архип Иванович Куинджи преподает в Академии художеств. Несмотря на увольнение, в 1898 году он совершает большое путешествие по Европе со своими учениками, с многими из которых сохраняет тёплые отношения до конца жизни. Будучи Советником Академии, Куинджи активно участвовал в улучшении положения молодых художников и стремился создать условия для развития живописи.

Куинджи относился к роли педагога крайне ответственно: не только обучал рисунку и живописи, но и приучал к дисциплине зрительного восприятия и воспитывал в учениках идею служения искусству как высшей ценности. Он щедро делился принципами наблюдения природы, требуя точности в натурной работе, при этом направлял учеников на воспроизведение собственного восприятия, а не слепое копирование этюдов, стимулируя поиск личного художественного языка.

Тем не менее влияние мастера в работах его учеников очевидно: особая чувствительность к световым состояниям и стремление к цельному колористическому образу напрямую восходят к манере Куинджи.

Александр Борисов. Весенняя полярная ночь. 1897

Последняя декада жизни Куинджи посвящена переосмыслению ранних мотивов и поиску новых способов передать природный свет как живую, почти космическую энергию, а не просто визуальный эффект. В эти годы он создаёт одни из самых ярких и насыщенных по цвету полотен, стремясь показать величие и красоту природы в близкой по смыслу к импрессионисткой манере.

Разработанная ещё в «Вечере на Украине» свето-цветовая система получает развитие в «Эффекте заката», где вместо солнечные лучи заходящего солнца ложатся на заснеженные кроны деревьев. Куинджи демонстрирует, как свет способен преобразить окружающее пространство, делая пейзаж эмоционально напряжённым и почти символическим.

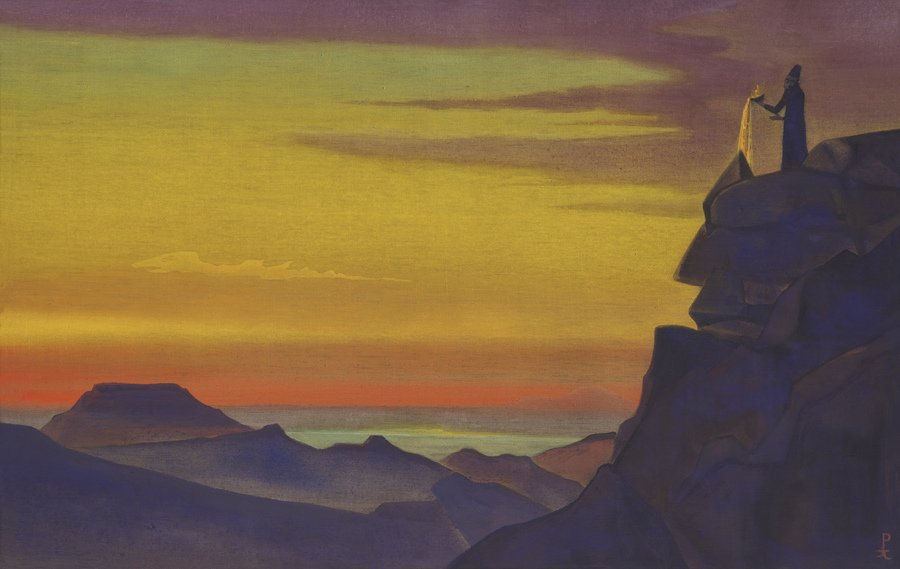

В картинах «Закат», «Закат в степи», «Закат зимой» (1900–1905, 1910-е годы) солнечный диск выдвигается на передний план как образ вечной, высшей силы. Смелая, порой обобщённая, многослойная манера нанесения мазков на холст, прямые и чёткие линии горизонта, сходящиеся с массивами облаков, резко контрастные и предельно насыщенные оттенки жёлтого, оранжевого и алого создают ощущение предельной силы света.

Архип Куинджи. Закат над сосновым лесом. 1900-е

Поздние шедевры Архипа Ивановича Куинджи воплощают его собственную философию художника света. Как говорил он сам: «Настоящий художник — тот, кто умеет уловить и отразить в картине внутреннее ощущение в его целостности».

Эти пейзажи — «портреты света» в разных состояниях, где Куинджи передаёт не внешнюю точность, а внутреннее восприятие мира: крупные обобщённые формы, насыщенные контрасты и игра цвета, света и тени создают гиперреальность, пространство приобретает метафизическую глубину, а сам свет становится главным героем сюжета.

В «Радуге» сияет космическая гармония; солнечный диск в «Красном закате» — первооснова мира, в «Ночное» тихая гармония застывших предрассветных сумерек рождает ощущение единения бесконечного с вечным.

Архип Куинджи. Радуга. 1900 — 1905

Архип Куинджи. Красный закат на Днепре. 1905 — 1908

Архип Куинджи. Ночное. 1905 — 1908

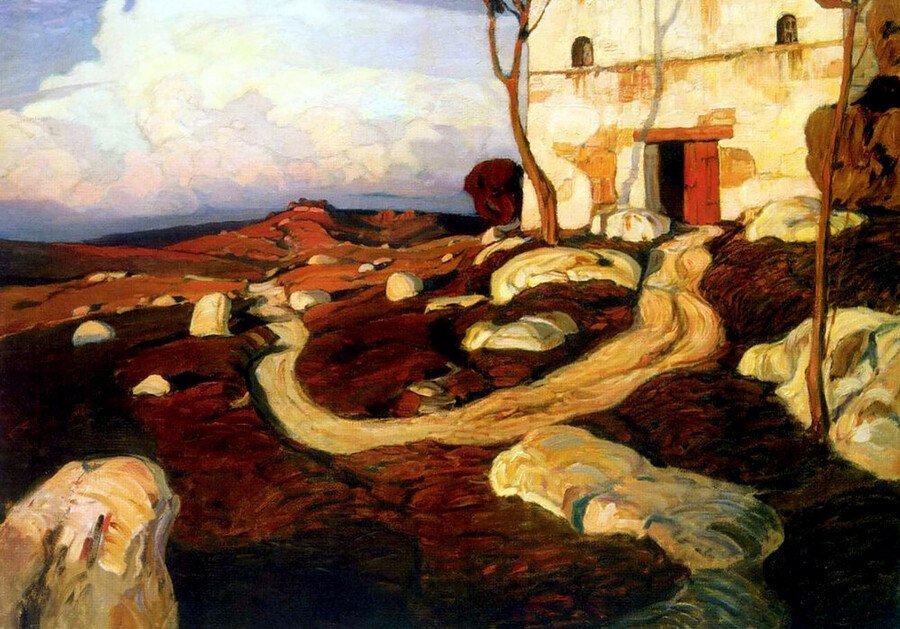

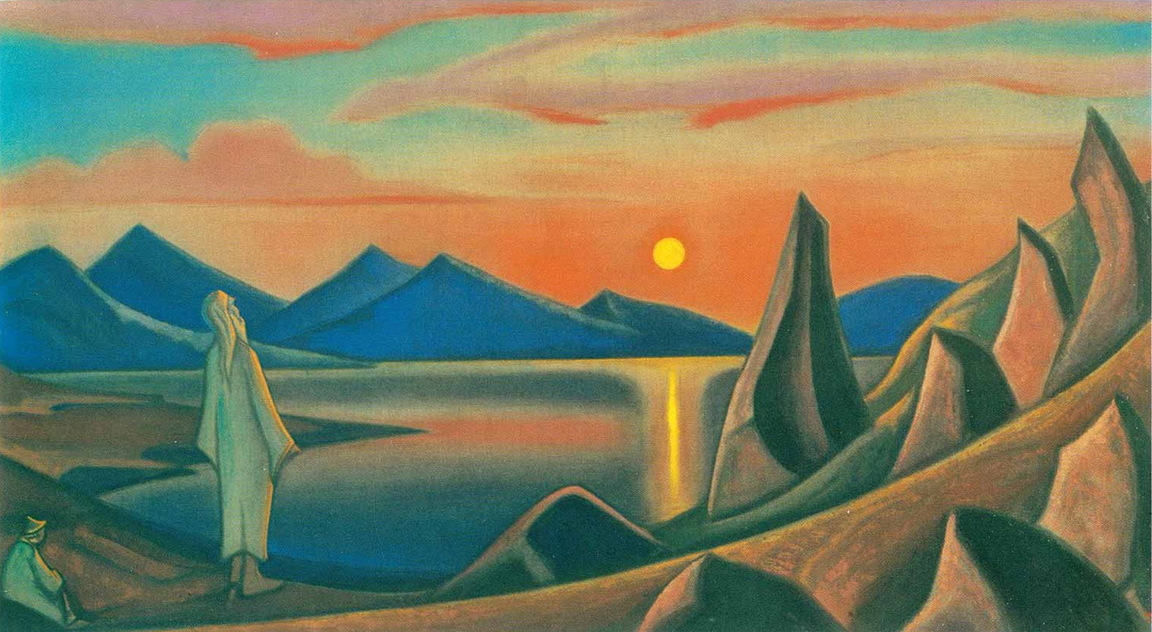

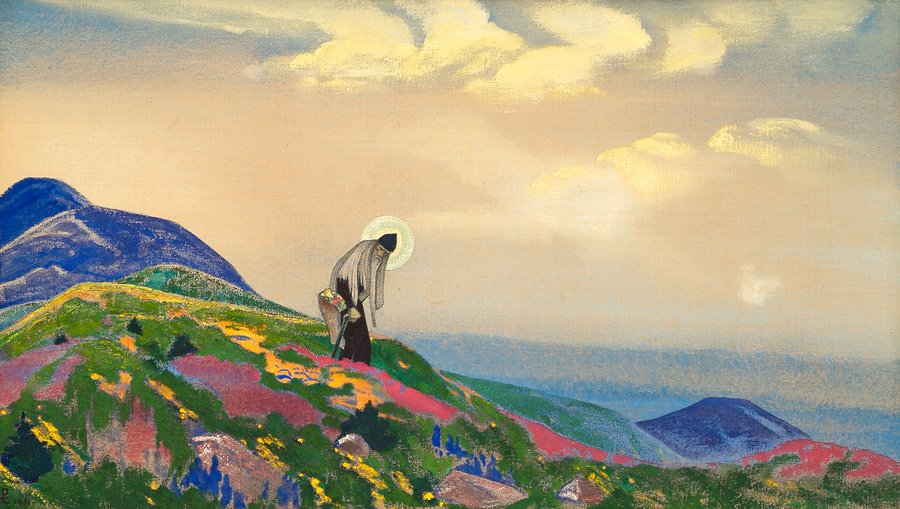

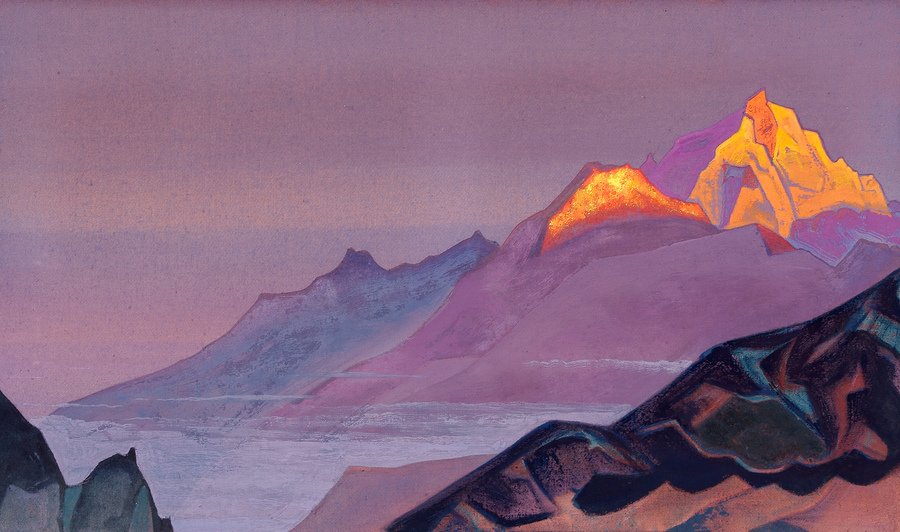

Николай Рерих называл Куинджи своим Учителем и воспринял его понимание света как проявление духовности в искусстве. Развивая эту идею, Рерих превратил свет в символ Духа и высшего закона: в его работах солнце и сияние становятся знаком внутреннего просветления и природной гармонии, чистоты. Примечательно, что в наследии Рериха, среди тысяч картин, где свет играет важную роль, лишь на некоторых изображено само солнце, но их объединяет религиозная тематика, то есть напрямую Рерих соединяет солнца и Бога.

Николай Рерих. Пантелеймон Целитель. 1931

На примере творческого пути выдающихся живописцев XIX и начала XX веков Уильяма Тернера, Клода Моне, Архипа Куинджи, а также их продолжателей и преемников, мы видим, что солнце не утратило своего значения и выступало в живописи не столько символом, сколько формообразующей энергией, источником вдохновения.

Солнечный свет вывел на новый уровень романтический пейзаж, подарил миру искусства импрессионистов, обогатил реалистический пейзаж в России и продолжил служить духовной опорой для художников XX века. Солнце по праву занимает центральное место в живописи, не дополняет композицию пейзажа или служит источником света, а во всех смыслах являет собой высшую силу, дарующей жизнь.

И что есть эта сила, если не Бог?

Импрессионисты. Избранные письма с эскизами и набросками [Электронный ресурс]. — ЛитРес. — URL: https://www.litres.ru/book/alfred-sisley/impressionisty-izbrannye-pisma-s-eskizami-i-nabroskami-50612791/ (дата обращения: 26.11.2025).

Кинг Р. Чарующее безумие. Клод Моне и водяные лилии [Электронный ресурс]. — ЛитРес. — URL: https://www.litres.ru/book/ross-king-47817/charuuschee-bezumie-klod-mone-i-vodyanye-lilii-28323001/ (дата обращения: 26.11.2025).

Бобкова А. А. Клод Моне [Электронный ресурс]. — ЛитРес. — URL: https://www.litres.ru/book/a-a-bobkova/klod-mone-10316381/ (дата обращения: 26.11.2025).

Mauclair C. Claude Monet [Электронный ресурс]. — Internet Archive. — URL: https://ia802906.us.archive.org/10/items/claudemonet0000mauc/claudemonet0000mauc.pdf (дата обращения: 26.11.2025).

Неведомский М. П. А. И. Куинджи [Электронный ресурс]. — RoyalLib. — URL: https://royallib.com/book/nevedomskiy_mp/ai_kuindgi.html (дата обращения: 26.11.2025).

Манин В. Архип Куинджи [Электронный ресурс]. — RoyalLib. — URL: https://royallib.com/book/manin_vitaliy/arhip_kuindgi.html (дата обращения: 26.11.2025).

Виртуальный Русский музей. Архип Куинджи. [Электронный ресурс]. — URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/hudozhnik_solnce_i_lunniy_svet._arhip_kuindzhi/index.php (дата обращения: 26.11.2025).

Романова С. Архип Куинджи. Мастер света [Электронный ресурс; курс лекций]. — Magisteria. — URL: https://magisteria.ru/category/arkhip-kuindzhi (дата обращения: 26.11.2025).

Озерова А. Тернер Джозеф Мэллорд Уильям (1775–1851) [Электронный ресурс, статья]. — Art-SPB. — URL: https://www.art-spb.ru/article/116/1 (дата обращения: 26.11.2025).

William Turner. Biography [Электронный ресурс]. — URL: https://william-turner.org/biography.html (дата обращения: 26.11.2025).

Westheider O., Philipp M., Zamani D. The Sun. Source of Life in Art [Электронный ресурс]. — Prestel Publishing, 2023. — URL: https://prestelpublishing.penguinrandomhouse.de/leseprobe/The-Sun/leseprobe_9783791379654.pdf (дата обращения: 26.11.2025).

Wilton A. Turner in His Time. — London: Thames & Hudson, 2006.