Сновидческое пространство в европейском кино первой половины XX века

«Если кино не создано ради того, чтобы переводить сновидения или все то, что их напоминает в сознательной жизни, тогда кино вообще не существует»

Антонен Арто

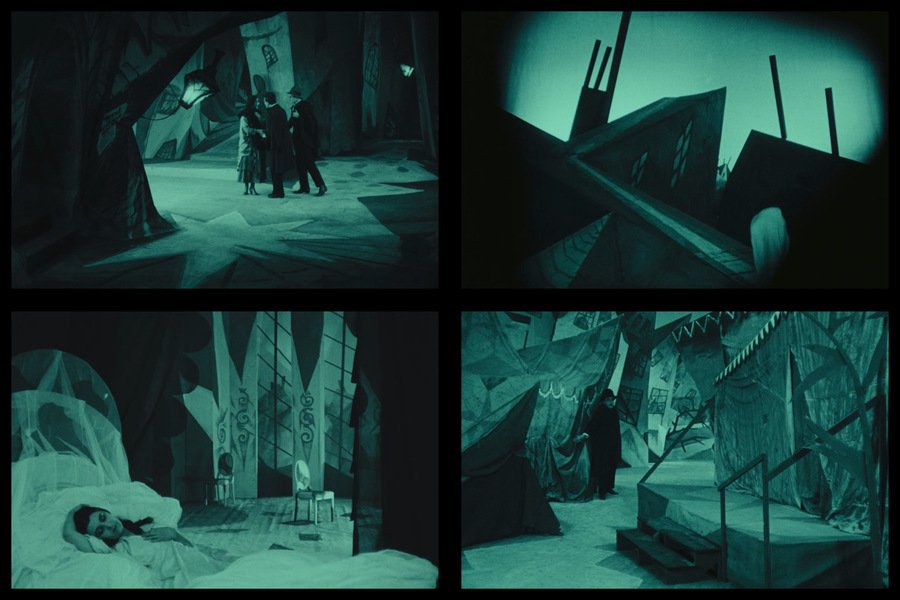

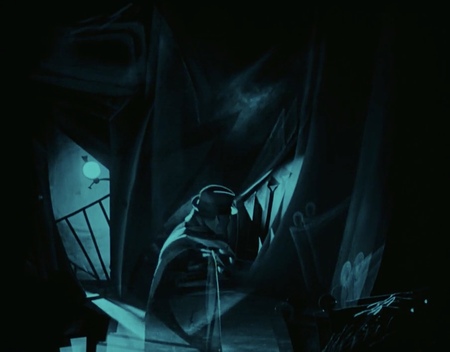

Герман Варм, эскизы к фильму «Кабинет доктора Калигари»

✦ Рубрикация

-> Концепция -> Введение -> Немецкий экспрессионизм -> Французский сюрреализм -> Заключение

✦ Концепция

Европейское кино 1900–1950 годов, особенно немецкий экспрессионизм и сюрреализм, предлагает целый набор визуальных стратегий, в которых пространство намеренно деформируется, утрачивает логическую структуру и превращается в самостоятельный выразительный объект. Это пространство не только задаёт атмосферу и эмоциональный фон фильма, но и становится медиатором между экранной реальностью и зрительским бессознательным.

Мой выбор темы основан на стремлении понять, почему именно деформация пространства (нарушение перспективы, искажение архитектуры, несоразмерная сценография) воспринимается зрителем как нечто, подобное сну. Почему такие геометрии вызывают тревогу, необъятность, ощущение саспенса и нереальности? Почему они формируют эмоциональную остановку, дезориентацию или, наоборот, — гипнотическое притяжение? Как они отражают сущность ведущих героев? И главное: каким образом визуальная природа этих пространств активирует бессознательные механизмы восприятия?

В европейском кино первой половины XX века пространство нередко утрачивает статус узнаваемой физической среды. Оно становится своего рода топографической моделью, внутренней сценой, на которой разворачиваются как переживания героя, так и самого зрителя. Искажённые декорации и архитектурные конструкции экспрессионизма, иррациональные переходы и нелогичные интерьеры сюрреализма, «воздушные», тревожно размытые пространства — всё это формирует визуальные образы, которые функционируют не как репрезентация реального мира, а как отражение внутреннего состояния.

Для меня является важным исследовать этот мотив, потому что он позволяет увидеть кино как инструмент, который меняет саму структуру пространства, чтобы выразить то, что невозможно показать напрямую: бессознательное, страх, тревогу, желание, смятение, а также весь происходящий в окружающем мире контекст со всеми его трудностями и проблемами.

Для визуального исследования отобраны европейские фильмы первой половины XX века, в которых пространство перестаёт быть лишь иллюстративной средой и становится выразительным элементом художественной системы. Критерии отбора: деформация перспективы, иррациональная архитектура, нестабильность масштаба и сценографическая условность. В исследование включены полнометражные фильмы двух разных направлений: немецкого экспрессионизма и французского сюрреализма, что позволяет проследить вариативность мотива сновидческого пространства.

Структура работы строится от теории к анализу: философско-психоаналитический контекст, стилистическая характеристика выбранных направлений, детальный визуальный анализ выбранных фильмов и заключение, демонстрирующее, как деформированное пространство функционирует как модель сновидческого опыта и воздействует на зрителя.

Текстовые источники включают работы, исследующие связь психоанализа, сновидения и кинематографа (З. Фрейд, Ж. Лакан, В. Подорога, К. Метц, В. Мазин), а также труды по философии восприятия и теории кино. Они применяются не как самостоятельные описания, а как инструменты для интерпретаций, позволяющие объяснить выбор тех или иных визуальных решений и их бессознательное воздействие. Эти источники интегрируются в анализ кадров с изображением декораций, помогая раскрыть функционирование деформированного пространства как сновидческой модели.

✦ Введение

Первостепенно хочется начать с того, что в целом представляет собой работа сновидений. Сновидение в психоанализе — это фрагментарная и нелинейная визуализация бессознательных и вытесненных желаний, где образы конденсируются, смещаются и символизируют внутренние конфликты. Если попробовать это переложить на визуальный язык, то данный процесс демонстрирует деятельность бессознательного, где привычные законы пространства нарушаются, сцены соединяются через смещения и наложения, а образы подчинены не логике, а желанию. Структура сна фрагментарна, нелинейна и основана на резких переходах, изменённых пропорциях и искажённой перспективе.

Когда пространство снится…

«Кабинет доктора Калигари» (1920, Роберт Вине)

Кинематограф оказывается близок этой модели. Монтаж, подвижная камера и условность декораций позволяют создавать пространство, которое не обязано соответствовать реальности и может работать по тем же принципам, что и сон: разрывы, деформации, внезапные изменения масштаба, эффект безграничных помещений или замкнутых ловушек.

Наиболее успешные фильмы, как правило, резонируют с вытесненными желаниями и страхами массовой аудитории, отражая коллективные переживания: кризисы идентичности, страх времени и старения, переживание утраты, угрозу разрушения и нарциссические тревоги.

Кроме того, как отмечали психоаналитики Зигмунд Фрейд и позднее Жак Лакан, сон и кино имеют общую структуру восприятия: зритель оказывается внутри пространства, которое отражает его собственные фантазмы и активирует бессознательное. Поэтому именно кино первой половины XX века, особенно экспрессионизм и сюрреализм, становится естественной формой визуализации сновидческой логики, превращая внутренние процессы психики в осязаемые образы экранного пространства.

✦ Немецкий экспрессионизм

Для экспрессионизма пространство — это напряжённая, часто агрессивно деформированная среда, где ломаные углы, неестественные перспективы и резкие контрасты света превращают архитектуру в отражение внутреннего разлома. Такое пространство отображает как события, происходящие в реальном мире, так и становится визуальной метафорой давления, конфликта или страха, превращая архитектуру в активного участника.

«Das Cabinet des Dr. Caligari», Robert Wiene, 1920

Эскиз к фильму «Кабинет доктора Калигари»

В послевоенный период экспрессионизм часто трактовали как попытку передать на экране первичные эмоциональные реакции и внутренние порывы. Задача экспрессионистской формы заключалась в том, чтобы преобразовать показанное на экране в прямое выражение состояния человеческой психики — в феномен души. Такой подход, с одной стороны, смягчал политически острый потенциал фильма, но с другой — делал его внутренний смысл гораздо очевиднее. Визуальная стилизация мира «Калигари», выступающая как пластическая проекция психических процессов, выразила точно то настроение массового ухода в собственный внутренний мир, которое охватило немецкое общество после войны.

«Кабинет доктора Калигари» (1920, Роберт Вине)

«Кабинет доктора Калигари» (1920, Роберт Вине)

Кинокартина отражает состояние немецкого общества после войны: внутренний разрыв между стремлением к порядку и страхом перед хаосом делает атмосферу фильма неизбежно тревожной. Любая попытка вырваться из-под власти приводит не к свободе, а к ещё более глубокому смятению, поэтому пространство картины буквально насыщено ощущением угрозы. Финал усиливает это впечатление: «нормальный» мир оказывается не чем иным, как сумасшедшим домом, где действительность почти неотличима от искажённого сна. Такая интерпретация позволяет рассматривать фильм как визуальную формулу коллективного отчаяния, где разрушительные импульсы и скрытый агрессивный потенциал общества проявляются в символической форме.

«Кабинет доктора Калигари» (1920, Роберт Вине)

Для меня одним из наиболее выразительных визуальных деталей «Кабинета доктора Калигари» является постоянное движение персонажей в сторону искажённых, перспективно уходящих точек, которые не столько создают глубину пространства, сколько обозначают его исчезновение. Эти точки ухода существуют в фильме не как реальная отдаленность или обещание продолжения пространства, а как поглощающие элементы, за которыми нет никакого мира, нет ничего.

«Кабинет доктора Калигари» (1920, Роберт Вине)

В экспрессионистской сценографии они функционируют как символические средства, которые затягивают героев в бездну и одновременно исключают зрителя из понимания того, что находится дальше этого.

«Кабинет доктора Калигари» (1920, Роберт Вине)

Такая перспектива будто оставляет пространство для тревоги и додумывания непонятного, жуткого и пугающего. Зритель, наблюдая за движением героя, испытывает ощущение саспенса. Ведь само пространство не раскрывается, оно исчезает, как теряется и уверенность в том, что можно опереться на привычные законы восприятия.

Подобная направленность обозначает переход в состояние, где реальность уже не принадлежит ни персонажу, ни зрителю. Она не принадлежит никому.

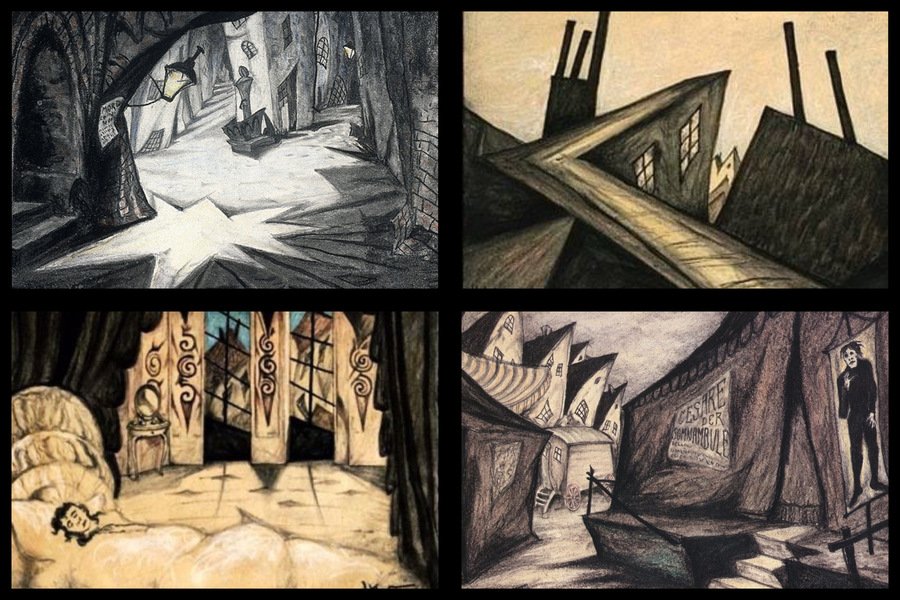

«Das Wachsfigurenkabinett», Paul Leni, 1924

«Кабинет восковых фигур» (1924, Пауль Лени)

В первой части фильма пространство формируется на обилии округлостей: арки, окна, дверные проёмы, повороты коридоров — все они имеют текучую, закруглённую форму, словно не выстроены, а вылеплены из глины. Присутствуют извивающиеся двери и коридоры, которые будто ведут во внутренние структуры и напоминают раковины или спирали.

Эти формы не только создают атмосферу восточной сказки, но и выполняют важную пространственную функцию: они расслабляют архитектуру, лишают её жёсткой структуры и делают её ближе к органическому, живому материалу.

Такие очертания создают устойчивое ощущение пребывания, будто зритель не наблюдает за пространством, а словно скользит по нему. Нет опоры, нет жёсткости, нет прямой линии, за которую можно зацепить взгляд.

«Кабинет восковых фигур» (1924, Пауль Лени)

Во второй части особенно выразителен контраст между масштабом героя и масштабом окружающей архитектуры. Иван Грозный изображён преувеличенно крупным, массивным, тогда как церкви и постройки позади него выглядят миниатюрными, почти игрушечными.

Этот умышленный разрыв масштабов приводит к пространственному парадоксу: герой не помещается в среду, которую визуально должен населять. Он оказывается слишком большим для собственной архитектуры, как будто пространство отвергает его или не в состоянии удержать.

«Кабинет восковых фигур» (1924, Пауль Лени)

Следующая выразительная черта появляется в третьей части — это обилие острых углов и диагоналей, которые ломают привычную логику пространства. Линии декораций пересекаются под неестественными углами, направлены против перспективы и часто накладываются друг на друга так, что невозможно определить точную форму помещения.

Данный прием создает эффект множественности пространства, где появляется единая среда, но с разными участками. Мы буквально не в силах определить, чем оно является.

«Кабинет восковых фигур» (1924, Пауль Лени)

Во всех трёх частях фильм выстраивает пространство так, как его часто переживают во сне: оно органическое, текучее или, наоборот, чрезмерно угловатое; оно нарушает соразмерность; оно то расширяется, то сжимается; оно разрушает границы.

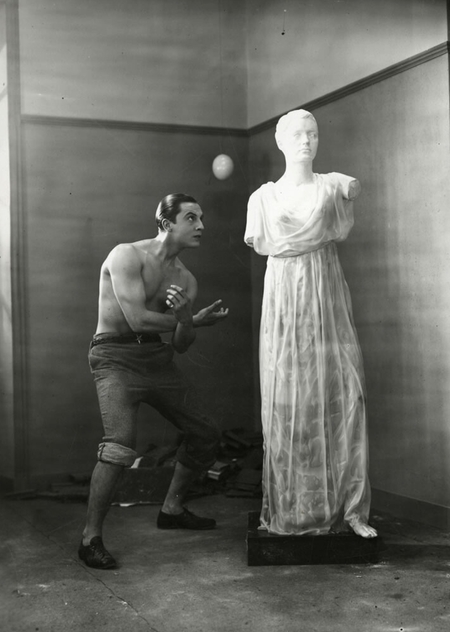

«Metropolis», Fritz Lang, 1927

Отто Ханте, эскиз к фильму «Метрополис»

В фильме «Метрополис» Фрица Ланга пространство существует как автономная сила, превосходящая человека не только в масштабе, но и в намерении.

Многоярусные мосты, вертикальные шахты, зоны производства, не находящие конца небоскребы, создают эффект всепоглощающего, перед которым люди неизбежно оказываются незаметными, растворяющимся в геометрических массах.

«Метрополис» (1927, Фриц Ланг)

«Метрополис» (1927, Фриц Ланг)

Композиция кадра выстраивается так, чтобы герои едва читались на фоне архитектуры. Такой инструмент делает людей не индивидуальными в своем роде, а лишь элементами гигантского механизма. Здесь пространство пытается подстроиться под реальность, но выглядит искусственным, будто навязывая что-то зрителям.

Смотря на эту геометрию возникает ощущение, что ты заходишь вместе с героями в какую-то ловушку, которая не имеет обратного пути. Выйти назад невозможно.

«Метрополис» (1927, Фриц Ланг)

Отдельные кадры появления крупного плана рабочих пытаются пробить технологическую массивность, моля о помощи. Но здесь возникает лишь предчувствие призрачного характера, словно в этих образах нет ни души.

«Метрополис» (1927, Фриц Ланг)

Отсюда проявляется безмятежная тревога и безысходность. Тело и взгляд героев кажутся слишком хрупкими в мире, где сама форма пространства обладает авторитарным волевым стимулом.

«Метрополис» (1927, Фриц Ланг)

✦ Французский сюрреализм

Во французском сюрреализме пространство часто строится из вытянутых, пустых стен, которые кажутся бесконечными, а также из плавно размывающихся переходов между локациями. Часто используется зеркальность и отражающие поверхности, выступающие как порталы в иные измерения, а границы помещения остаются нечеткими и текучими.

Эффекты наложения, размывания и бликов усиливают ощущение многослойности и иллюзорности, создавая впечатление, что мир теряет ощущение фиксированного места.

Французский сюрреализм также обращается к особому языку образов — жестам, символам, визуальным столкновениям. Однако его подход к отображению бессознательного принципиально отличается от немецкого экспрессионизма. Если экспрессионисты создают внешний мир, деформированный эмоцией, то сюрреалисты стремятся вывести на экран сам поток психики, действующей за пределами рациональной организации опыта. Их сверхреальное пространство не связано ни с мистикой, ни с фантастическим нарративом: оно вырастает из спонтанных ассоциаций, свободных телесных импульсов, фрагментарных воспоминаний, не подчинённых хронологии и причинно-следственным связям. Сюрреализм будто ищет доступ к реальности, скрытой под поверхностью бодрствующего сознания, и рассматривает сновидение подобно Фрейду, как ключевой механизм проявления этой скрытой зоны.

«Le sang d’un poète», Jean Cocteau, 1930

«Кровь поэта» (1930, Жан Кокто)

«Действия следуют друг за другом, как они хотят, под таким слабым контролем, что это не может быть отнесено к разуму. Скорее к состоянию сонливости, способствующему пробуждению воспоминаний, которые могут свободно объединяться, связываться, деформироваться, пока не обретут форму без нашего ведома и не станут загадкой»

Жан Кокто: Трудность жития, 1947

«Кровь поэта» (1930, Жан Кокто)

Несмотря на то, что «Кровь поэта» нередко относят к сюрреалистическому кино из-за его фантастической образности и кажущейся произвольности, сам Жан Кокто последовательно отказывался от этого ярлыка. Он подчёркивал, что его фильм «является лишь погружением в себя, способом использовать механизм сна без засыпания».

«Кровь поэта» (1930, Жан Кокто)

Переход ощущается не только как разрыв двух новых миров, но и выстроенной границей между состояния бодрствования и сновидения.

Кокто выстраивает композицию кадров так, что зритель почти нигде не видит точек соприкосновения стен и потолка. Мы видим бесконечно стремящиеся вверх стены, которые не имеют конца. Кажется, что все вокруг растягивается за пределы возможного, как будто сама геометрия ещё не закончена или только находится в процессе формирования. Благодаря чему само место не воспринимается как архитектурный объект или квартира, а ощущается отдельным состоянием.

«Кровь поэта» (1930, Жан Кокто)

Подобным образом устроено и пространство сновидений: оно одновременно существует и не существует в привычном смысле. Во сне мы редко видим полную геометрию комнаты, наша психика выстраивает только фрагменты, оставляя за кадром необозримые пустоты. Кокто воспроизводит этот механизм кинематографически: он показывает не пространство, а напряженное состояние, выстраивающееся в отдельную среду. Всегда остаётся ощущение, что за краем видимого скрываются ещё несколько слоёв, подобно тому, как во сне за одним коридором может следовать другой, ещё более странный и искажённый.

«Кровь поэта» (1930, Жан Кокто)

Такое построение пространства воздействует на зрителя на бессознательном уровне. Отсутствие чётких границ вызывает тревогу — ту самую, которую мы испытываем в сновидениях, когда места кажутся знакомыми, но одновременно чуждыми, когда пространство становится текучим, незавершённым, способным в любой момент измениться или вовсе исчезнуть. Бессознательное зрителя реагирует на эту нестабильность: чувство ориентировки размывается, возникает ощущение плавания в неопределённой среде.

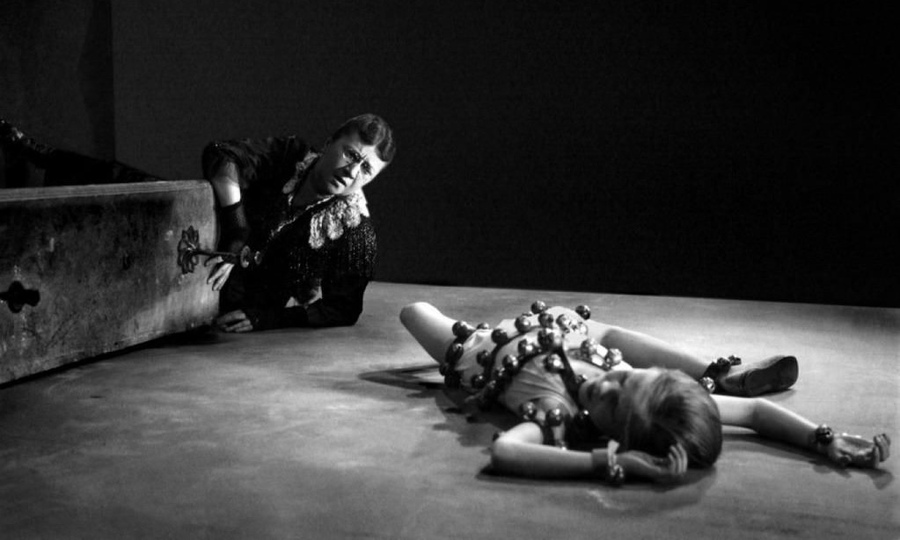

«La Coquille et le clergyman», Germaine Dulac, 1928

Одним из первых фильмов, воплотивших такую логику сновидения, считается «Раковина и священник» Жермены Дюлак, снятый по сценарию Антонена Арто. Подобно сну, фильм не предлагает связного повествования: его структура построена на внезапных визуальных переходах, резких сопоставлениях, смене ритма и пространственных разрывах. В нём важен не сюжет, а способы, которыми изображение постоянно нарушает привычные связи и создаёт состояние непрерывной метаморфозы. Несмотря на критику современников, считавших фильм слишком «поэтическим» или упрощённо фрейдистским, его ценность заключается именно в отказе от символических схем. Дюлак не иллюстрирует психоанализ, она выстраивает экранную реальность, работающую по законам самого сновидения: размывание границ, нелогичные стыковки, образы, возникающие без предупреждения и сменяющие друг друга по внутренней, а не внешней логике.

Эту природу кино как искусства, родственного сну, отмечали и режиссёры сюрреалистического круга. Луис Бунюэль говорил о кинематографе как о медиуме, созданном для того «чтобы изображать жизнь бессознательного» не как метафору, а как его прямое, нецензурированное проявление.

«Раковина и священник» (1928, Жермен Дюлак)

В фильме сновидческий эффект пространства формирует несколько устойчивых визуальных признаков: искажённая геометрия и нарушенные перспективы, лабиринтность и исчезающие границы (углы и стены, растворённые в кадре), непропорциональные масштабы объектов и архитектурные элементы, нарушающие физические законы.

Пространство строится на внезапных переходах: двери, окна и проёмы ведут в неожиданные направления. Световые эффекты также усиливают ощущение сна: резкие контрасты света и тени, направленное или нерациональное освещение, туман и дым, размывающие границы комнат.

Композиция кадра поддерживает эту логику: ракурсы нарушают горизонт или вовсе его прячут, глубина кадра превращается в своего рода провал, а пустота или повторяющиеся элементы создают ощущение бесконечности и отсутствия опоры.

«Раковина и священник» (1928, Жермен Дюлак)

Человек оказывается слишком маленьким по отношению к окружающим формам — огромные своды, широкие арки, массивные стены давят, нарушают пропорции и воссоздают чувство тревоги. В некоторых сценах геометрия пространства искажена при помощи перекрёстных теней, съёмки под наклонёнными углами и монтажных рывков. Эти методы делают пространство крайне нестабильным, почти агрессивным.

«Раковина и священник» (1928, Жермен Дюлак)

Дюлак активно использует также технику наложений и прозрачностей: пространство как будто двоится, превращаясь в призрачное и плавающее, напоминающее большой мыльный пузырь или купол. Это усиливает впечатление, что герой находится не в едином непрерывном мире, а в серии фрагментарных зон. Такое пространство напоминает непрерывный поток в бессознательном, где образы накладываются друг на друга без структурной логики. Зритель воспринимает это не как последовательность локаций, а как перемену внутренних состояний.

«Раковина и священник» (1928, Жермен Дюлак)

«Раковина и священник» (1928, Жермен Дюлак)

Связь со сновидениями здесь особенно очевидна: как и во сне, пространство «Раковины и священника» возникает из конфликта желания и запрета. Оно отражает внутреннюю раздробленность героя, разрываемого между подавленным влечением, религиозной обязанностью и страхом перед собственной фантазией.

✦ Заключение

Подводя итог, можно проследить, что сновидческое пространство в европейском кино первой половины ХХ века функционирует как визуальная форма бессознательного. В немецком экспрессионизме оно выражается через агрессивную геометрию, нарушенную перспективу и архитектуру, которая будто давит на зрителя, превращая внутреннюю тревогу в зримую среду. В французском сюрреализме — через текучесть, исчезающие границы, зеркальные переходы и наложения образов, создающие эффект плавного перехода между уровнями реальности.

Несмотря на различие визуальных стратегий, составляющих основы декорационных элементов, оба направления используют пространство как активный выразительный элемент. Оно передаёт эмоциональное состояние героев, разрушает привычную логику восприятия и воздействует на зрителя теми же механизмами, что и сон.

Так, гипотеза о том, что деформированное пространство работает как экранная модель бессознательного, подтверждается. Ранний европейский кинематограф делает архитектуру, декорации и композицию кадра такими инструментами, через которые внутренние процессы будто становятся зримыми, а зритель становится вовлечён в собственный сновидческий опыт, в котором отражаются индивидуальные процессы бессознательного.

Фильмография:

1. «Кабинет доктора Калигари» (Das Cabinet des Dr. Caligari, реж. Роберт Вине, 1920);

2. «Кабинет восковых фигур» (Das Wachsfigurenkabinett, реж. Пауль Лени, 1924);

3. «Метрополис» (Metropolis, реж. Фриц Ланг, 1927);

4. «Кровь поэта» (Le sang d’un poète, реж. Жан Кокто, 1930);

5. «Раковина и священник» (La Coquille et le clergyman, реж. Жермен Дюлак, 1928).

Кракауэр З. От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино. — Москва: Искусство, 1977. — 320 с.

Мазин В. Сновидения кино и психоанализа. — СПб.: Скифия-принт, 2012. — 256 с.

Метц К. Воображаемое означающее: Психоанализ и кино. — 2-e изд. — СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. — 334 с.

Подорога В. Кинематограф. Сновидение. Психоанализ. Курс лекций для МШНК. — Москва: Des Esseintes Press, 2025. — 336 с.

Подорога, В. Кодекс сновидца / В. Подорога. — В кн.: Грани познания: наука, философия, культура в XXI в.: в 2 кн. / отв. ред. Н. К. Удумян. — М.: Наука, 2007. — Кн. 2. — С. 275–309.

Страх немецкого экспрессионизма // Livejournal URL: https://drugoe-kino.livejournal.com/146344.html (дата обращения: 20.11.2025).

Психоанализ и кино. Как кинематограф заставляет внутренних демонов работать // Сноб URL: https://snob.ru/culture/psikhoanaliz-i-kino-kak-kinematograf-zastavliaet-vnutrennikh-demonov-rabotat/ (дата обращения: 20.11.2025).

« Faire de la poésie plastique „: Le Sang d’un poète (1930) // Cinematheque URL: https://www.cinematheque.fr/article/2095.html (дата обращения: 20.11.2025).

https://www.cinematheque.fr/article/2095.html (дата обращения: 20.11.2025).

https://www.senscritique.com/film/le_sang_d_un_poete/494834 (дата обращения: 20.11.2025).

https://special.synchronize.ru/kaligari (дата обращения: 20.11.2025).

https://www.unifrance.org/film/3531/le-sang-d-un-poete (дата обращения: 20.11.2025).

https://artblart.com/tag/hermann-warm-set-design-for-das-kabinett-des-dr-caligari/ (дата обращения: 20.11.2025).