Репрезентация страха: от ритуальных масок до хоррор-дизайна XXI века

Рубрикатор

1. Концепция страха как визуального феномена 2. Первобытные и ритуальные формы визуализации страха 3. Средневековые и ранние религиозные представления зла и ужаса 4. Эстетизация страха в искусстве Нового времени 5. Страх в массовой культуре XX–XXI века: от кинематографа до хоррор-дизайна 6. Вывод: трансформация визуального языка страха

1. Концепция страха как визуального феномена

Страх — одно из самых древних и самых устойчивых человеческих переживаний, сопровождающее человека с момента появления вида Homo sapiens. Он формирует поведение, влияет на социальные структуры, религиозные системы, ритуалы и визуальные языки разных эпох. Именно поэтому любые формы репрезентации страха — от первобытных масок до современных визуальных кодов хоррор-дизайна — представляют собой не просто эстетические объекты, но важные культурные документы, которые отражают мировоззрение общества, его тревоги, верования и способы защиты от неизвестного.

Первоначально страх существовал как биологический механизм выживания. Реакция «бей или беги» помогала древнему человеку избежать угроз со стороны хищников, стихийных бедствий или враждебных племён. Однако в тот момент, когда человек начал символически осмыслять окружающий мир, страх стал не только переживанием, но и образом — тем, что можно изобразить, передать, материализовать в объекте или ритуале. Так возникла ранняя визуальная репрезентация страха, основанная на попытке либо отпугнуть зло, либо взять его под контроль.

Одними из первых примеров такого визуального воплощения являются ритуальные маски. В первобытных культурах маска никогда не была всего лишь предметом — она служила медиатором между человеком и сверхъестественным. Надевая маску, человек не изображал духа или угрозу — он становился ими. Маска позволяла пережить и одновременно подчинить страх, превращая его в управляемую форму. Чудовищные лица, искажённые пропорции, преувеличенные зубы, рога и яркая раскраска выполняли двойную функцию: они имитировали то, что пугало, и одновременно символически защищали от опасности. В этих образах впервые проявился принцип, который позднее будет постоянно повторяться в истории дизайна страха: пугающее становится защитным, а изображение угрозы — инструментом её нейтрализации.

По мере развития цивилизаций страх начал обретать новые формы. Он перестал быть только биологическим или магическим и стал социальным, политическим, религиозным. В древних обществах страх использовался как инструмент управления — и его визуальная репрезентация усиливала власть. Так, в Древнем Египте образы загробных чудовищ иллюстрировали идею наказания за грехи; в античности Горгона Медуза украшала щиты, фасады храмов и надгробия, превращаясь в универсальный символ апотропеи, то есть «отвращения зла». Античная эстетика страха была построена на принципе холодного ужаса, где мифологические чудовища выполняли роль напоминания о границах дозволенного и о силе богов.

В Средние века страх стал тесно связан с христианской идеологией. Визуальная культура того времени насыщена образами демонов, адских мук, погибших душ. Страх использовался как моральный механизм — показать людям, чего следует избегать, и какими будут последствия греха. Иконография дьявола и адских существ включала в себя элементы, которые спустя столетия станут основой для визуальных кодов хоррора: искажённые тела, намёки на гибридность, нарушение анатомии, чрезмерность, контраст света и тьмы.

С развитием науки и Просвещения страх стал рационализироваться. Он переместился с области сверхъестественного в сферу неизвестного и непознанного. Здесь рождается особый тип визуальности — страх перед тем, что невозможно увидеть, но можно представить. Именно в эпоху Нового времени формируются основы того, что психологи позже назовут «эстетикой ужаса». Туман, пустые пространства, силуэты, странные тени, резкий свет — всё это начинает играть важную роль в визуальном опыте страха, а позже ляжет в основу кинематографического и графического языка жанра хоррор.

К XIX веку страх становится неотъемлемой частью массовой культуры. Готическая литература, индустриализация, первые фотографии, эксперименты с оптическими технологиями — всё это создаёт новый визуальный мир, где страх не только переживается, но и потребляется. Монструозность приобретает социальные черты: теперь пугает не демон, а «Другой» — незнакомец, преступник, безумец, создать которого помогают возможности нового визуального языка.

В XX и XXI веках страх становится частью глобальной визуальной индустрии. Кинематограф, цифровые технологии, компьютерная графика, видеоигры и медиа создают новые формы репрезентации, где важнейшую роль играет не только образ, но и опыт зрителя: тревога, напряжение, предвосхищение, внезапность. Современный хоррор-дизайн наследует древнейшие принципы, но переосмысливает их в контексте новых социальных страхов — вирусов, техногенных катастроф, контроля данных, одиночества, смерти, искусственного интеллекта. Сегодня визуальный страх — это сложный конструкт, который объединяет архетипические образы, культурные коды, психологические механизмы и технологические решения.

Таким образом, страх как визуальный феномен — это не просто эмоция, отражённая в изображении. Это многослойный культурный процесс, который показывает, как общество воспринимает угрозы, как оно их интерпретирует и какие визуальные инструменты использует, чтобы либо усилить, либо ослабить их влияние. От ритуальных масок до хоррор-дизайна XXI века проходит огромная историческая дистанция, но сохраняется одна ключевая идея: изображение страха — это способ говорить о невидимом, непознанном и запретном. Именно поэтому исследование репрезентации страха позволяет понять не только историю визуального языка, но и саму структуру человеческого опыта.

2. Первобытные и ритуальные формы визуализации страха

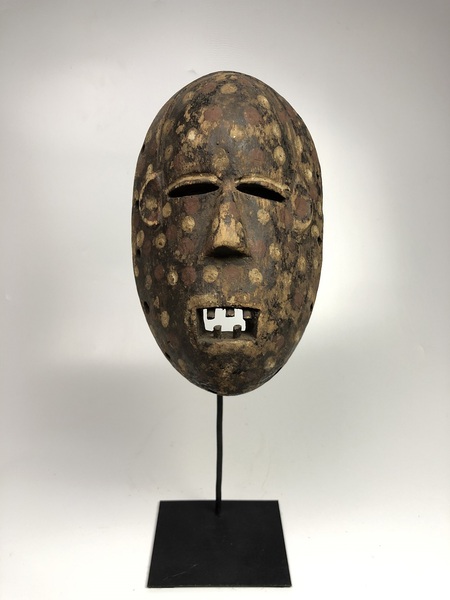

Ритуальные маски — один из самых древних способов визуальной репрезентации страха. Их появление связано с желанием человека вступить в контакт с миром духов, объяснить природные явления и контролировать эмоции, которые невозможно было иначе выразить. Через маску человек не только изображал источник страха, но и пытался подчинить его. Именно поэтому маски часто выглядят устрашающе: они не просто копируют пугающее, а намеренно усиливают его.

В архаических египетских, африканских, шаманских и океанийских культурах маска позволяла «надеть» на себя силу духа или существа — будь оно враждебным, защитным или амбивалентным. Тем самым страх становился частью ритуального действия. Ужас здесь не разрушает, а трансформирует — превращается в инструмент защиты, исцеления, перехода между мирами.

Одним из ключевых принципов ранней репрезентации страха является искажение человеческих черт. Глаза делаются чрезмерно большими, рот растянутым или наполненным зубами, нос удлинённым, а лоб — невозможных пропорций. Эти приёмы стали универсальными: они встречаются у народов, которые никогда не контактировали друг с другом, но создавали очень похожие образы. Такая универсальность говорит о глубинных архетипах страха, которые одинаково работают в разных культурах.

Во многих африканских традициях (например, у догонов, бауле, бамбара) маски создавались для ритуалов, изгоняющих злых духов. Их внешний вид формировался вокруг идей «беспорядка», «хаоса» и «переизбытка формы». Часто на маску добавлялись рога, когти, мех, пучки травы или черепа животных. В маске народа бамбара «Н’тумо» можно увидеть вытянутый рот, символизирующий крик; в масках догонов — ритмичные геометрические формы, призванные «раздробить» зло.

Африканские маски из дерева

Африканские маски народа Догон

Африканские маски народа Бауле

Африканские маски народа Бамбара Н’тумо

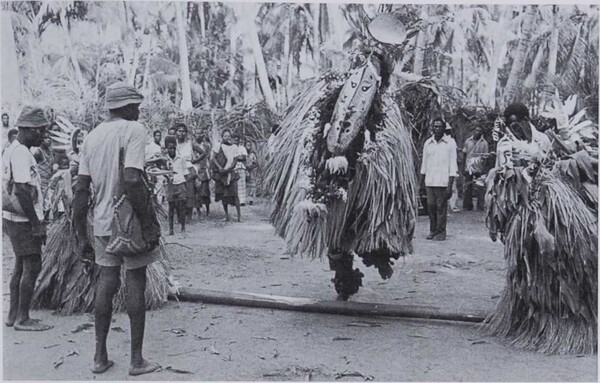

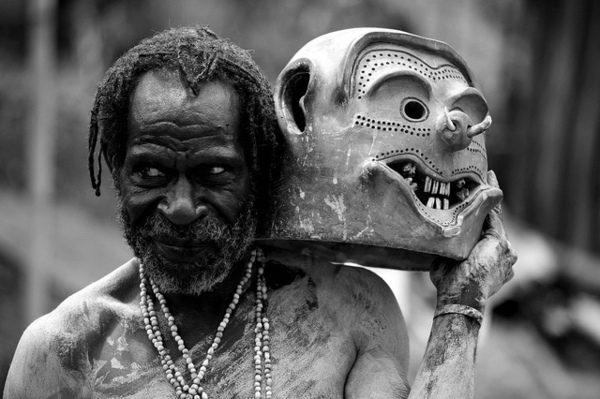

В культурах Океании, например у папуасов Новой Гвинеи, маски отличались особой экспрессивностью. Они сочетали человеческие черты с орнитоморфными или зооморфными элементами — клювами, перьями, мордами свиней. Создавался образ духа, который одновременно и пугает, и защищает. Большие круглые глаза, окрашенные в белый цвет, служили символом духовного видения. Такие маски часто использовались в ритуалах инициации — перехода подростка к взрослой жизни, то есть в моменты, когда страх является центральным переживанием.

Деревянные маски, Папуа-Новая Гвинея

Глиняные маски, папуасского племени Асаро мудмен

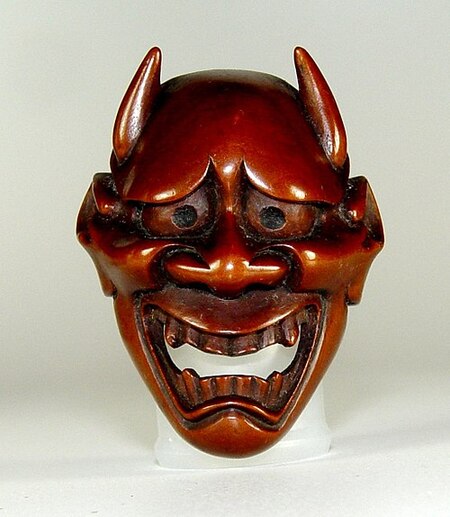

В Японии уникальную роль играют маски театра Но и их демонологические версии — в частности, маска демоницы Хання. Её внешний вид — рога, обнажённые зубы, змеиный взгляд — воплощает женскую ревность, безумие и ярость. Маска одновременно красива и пугающа; она основана на сочетании трагического и демонического. В театре Но актёр, используя свет и наклон головы, мог менять её выражение: от гнева до скорби. Эта двойственность стала одним из первых случаев «психологического страха» в визуальной культуре.

Японская маска Хання

В Китае и Тибете устрашающие маски использовались в религиозных танцах Цам. Лики гневных божеств (например, Яма, Махакала) были созданы не для того, чтобы напугать зрителя, а чтобы отпугнуть злых духов. Головы с тремя глазами, тигриные зубы, короны из черепов — всё это визуальные элементы, которые позже окажут влияние на европейское изображение демонов в Средние века.

Тибетские маски слева: религиозный обряд Цам справа: маска, изображающая Бога Смерти Ямараджу

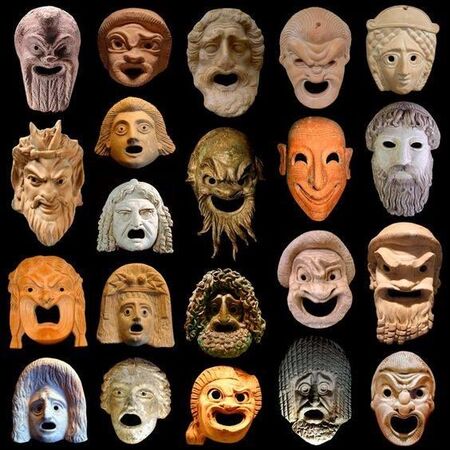

Даже в древней Греции существовали маски с выражением ужаса — например, трагические маски, изображающие страх или безумие. Хотя греки чаще связывали маску с театром, её роль была всё же близка к ритуальной: через гипертрофированное выражение эмоции зритель ощущал силу переживания, а актёр становился проводником другой сущности.

Древнегреческие театральные маски

Таким образом, ритуальные маски являются первым этапом в истории визуальной репрезентации страха. Менялись материалы, культурный контекст, религиозные представления, но неизменным оставался принцип: пугающий образ создаёт дистанцию между человеком и угрозой, позволяя ему взглянуть на страх снаружи, а не изнутри.

3. Средневековые и ранние религиозные представления зла и ужаса

Средневековая эпоха стала одним из ключевых этапов в формировании визуального языка страха. В Европе страх начал функционировать как инструмент морального воздействия: он воспитывал, удерживал от греха и направлял верующего. Церковь активно использовала изображения демонов, мучений и ада как средство регулирования поведения. Так формируется особый тип визуальной репрезентации — дидактический страх.

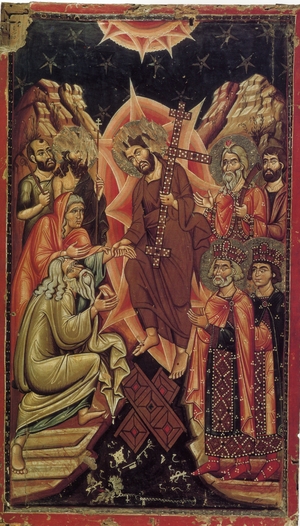

слева: Церковное изображение Ада справа: Воскресение Христово — Сошествие во ад, 13 век

Средневековые изображения демонов опирались на сочетание реальных животных, человеческого тела и фантастических элементов. Здесь впервые проявился принцип гибридности, который станет фундаментом западного страха: демон всегда «между» — между человеком и животным, между живым и мёртвым, между порядком и хаосом. Такое нарушение границ, по сути, является культурным выражением ужаса перед тем, что не поддаётся классификации.

слева: Ад. Миниатюра из рукописи «Сада утех» Геррады Ландсбергской. 1175 справа: Фреска Луки Синьорелли из цикла «Страшный суд» в соборе Орвието. 1499—1503

Одним из ранних источников средневековых страхов стали античные апотропейные образы — прежде всего Горгона. Но постепенно они трансформировались в обширную демонологическую систему, в которой каждая черта имела символическое значение. Когти означали звериную природу; хвост — связь с грехом; крылья — ночные страхи и темноту; дополнительные глаза — всевидящее зло; раздвоенный язык — ложь и искушение.

слева: Горгона в архитектуре справа: Медуза Горгона скульптора Бернини

Стены соборов и монастырей Западной Европы заполнялись гротескными существами. Гаргулии, химеры, демоны с человеческими лицами и телами зверей стали частью архитектуры. Изначально они имели и практическое назначение (водостоки), но их визуальный смысл был в другом: они «охраняли» храм от злых сил, но одновременно напоминали человеку о присутствии демонического в мире. Их образы часто намеренно деформировались — чрезмерно вытянутые шеи, скрюченные конечности, огромные пасти.

Гаргульи и химеры Нотр-Дама

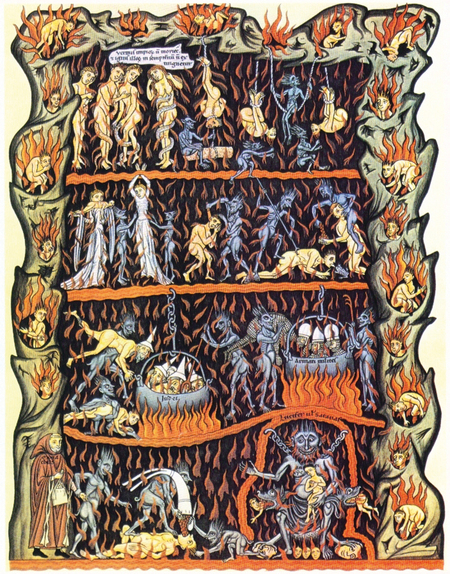

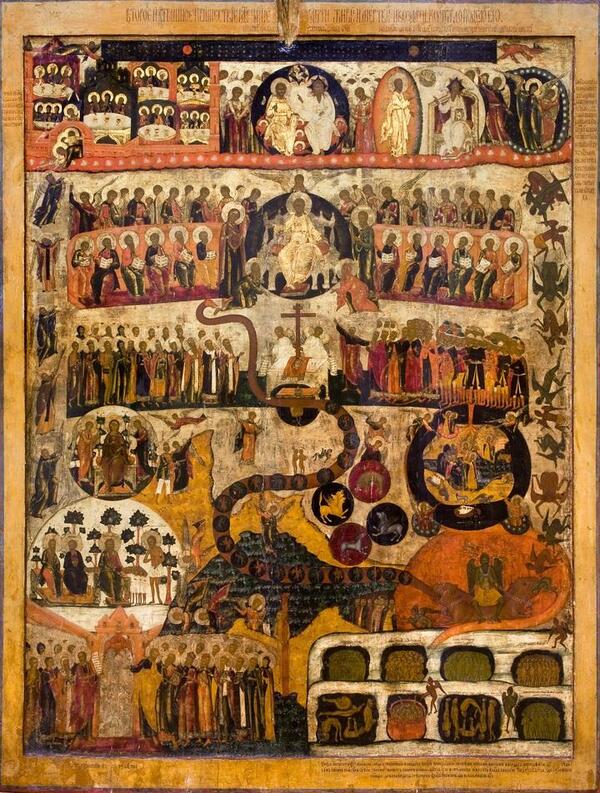

В иллюминированных манускриптах XIII–XV веков появились сцены «Страшного суда», где ад изображался как место хаоса, огня, бесконечного крика. Многофигурные композиции показывали демонов, терзающих грешников. Этот визуальный язык основан на переполненности кадра, множественности деталей, яркой символике. Например, демон с птичьей головой и когтями, терзающий грешника, выражал идею нечеловеческой жестокости.

Изображение «Страшного суда»

Особое место занимают изображения ада в творчестве Иеронима Босха. Его фантастические существа — люди-рыбы, огромные уши с ножом, демоны-механизмы — представляют собой ранний пример сюрреалистической визуальности страха. Босх впервые показал, что страх может быть не только религиозным, но и психологическим: его монстры выглядят как воплощения кошмаров, иррациональных тревог, ночных видений.

Рай и Ад на земле. Иероним Босх

В то же время в Восточной Европе (например, в византийской традиции) образы дьявола были более условными, но не менее устрашающими. В византийской иконописи чёрное тело демона символизировало отсутствие Божественного света. Нередко дьявол изображался с лицом, напоминающим человеческое, но лишённым пропорциональной гармонии — маленькие глаза, огромный рот, непропорциональные конечности.

Договор с Дьяволом о Византии

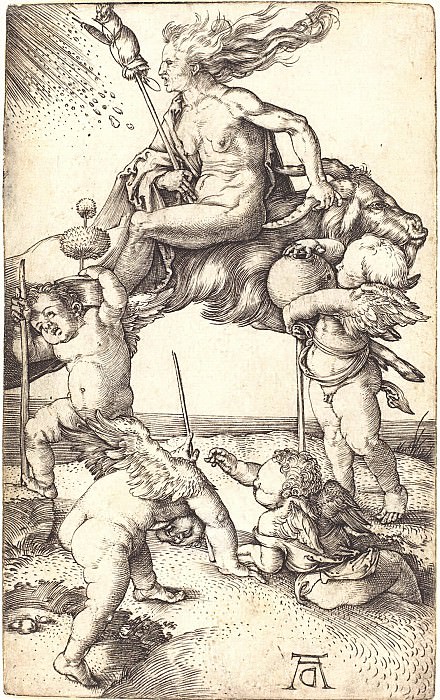

Средние века также сформировали и первый визуальный словарь ведьмовства. Гравюры XV–XVI веков изображали ведьм в окружении демонов, занимающихся ночными шабашами. Здесь появляется новый тип страха — социальный. Ведьма становилась воплощением «Другого», того, кто нарушает нормы. И визуальная репрезентация служила инструментом стигматизации.

слева: Ведьма, сидящая на козле задом наперед, гравюра Дюрера (1471-1528) справа: «Четыре ведьмы», гравюра Дюрера (1471-1528)

Таким образом, в Средние века страх становился публичным, коллективным, визуально систематизированным. Демонические образы формировали моральные ориентиры, создавали представление о границах дозволенного и одновременно служили способом манипуляции. Визуальный язык, сформированный в этот период — гибридность, искажение, гротеск, жестокие детали — стал основой всего последующего хоррор-дизайна.

4. Эстетизация страха в искусстве Нового времени

В течение XVIII–XIX веков страх и ужасающие образы проходят важную метаморфозу: из функционального и дидактического знака они превращаются в эстетический опыт. Век Просвещения и последовавший за ним романтизм создают условия, при которых само переживание ужаса начинает рассматриваться как эстетическая категория, сопоставимая с возвышенным. Пейзажи, буря, обвал скал, одинокая фигура на фоне бездны — всё это становится не просто пугающим, но и впечатляюще-красивым. Эта парадоксальная эстетика «наслаждения страхом» становится ключом к пониманию того, как в XIX веке формируются визуальные приёмы, которые потом перейдут в графику, театр, фотографию и, в конце концов, в кино.

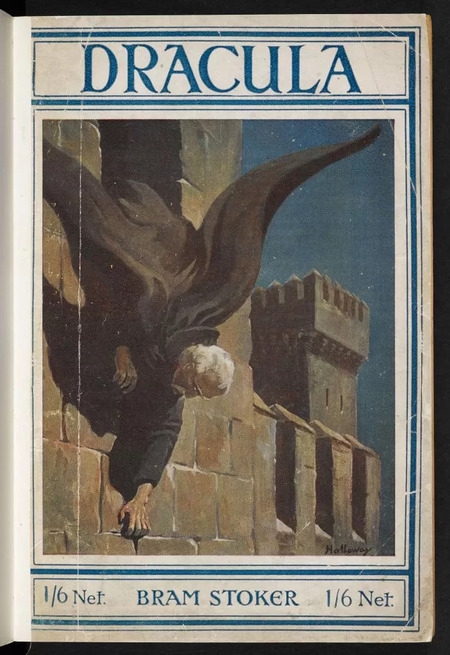

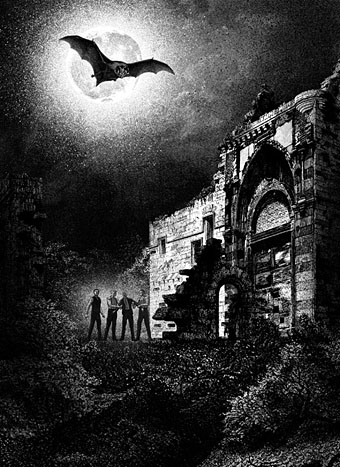

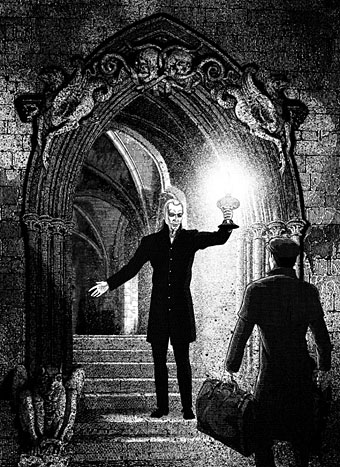

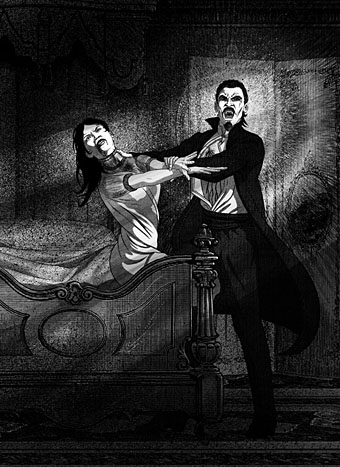

Одним из визуально важных явлений этого периода является готическая эстетика. Готический роман и иллюстрация привели к широкой генеризации устойчивых визуальных клише: покинутые замки, крутые шпили, чёрные силуэты на фоне луны, извилистые коридоры с топорной перспективой. Иллюстраторы романтических произведений — от гравюр к рассказам о привидениях до иллюстраций к «Франкенштейну» и «Дракуле» — сосредотачивали внимание на композиции, свете и тени, размытых контрастах, которые создают состояние тревожного ожидания. В этих изображениях часто присутствует элемент «намёка» — зрителю показывают не саму угрозу, а её следы: отпечаток ступни, след крови, тень за порогом. Такой приём усиливает ощущение неизвестного и оставляет место для воображения, что является важнейшей эстетической стратегией.

Роман «Дракула», обложка 1919 г. и иллюстрации

Роман «Дракула», иллюстрации

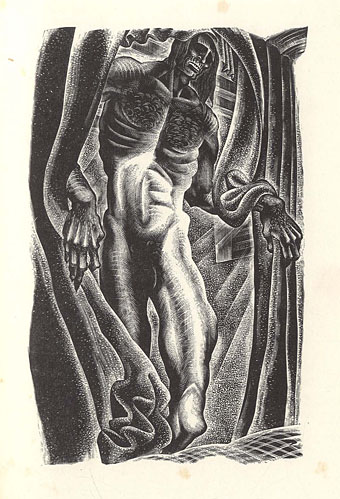

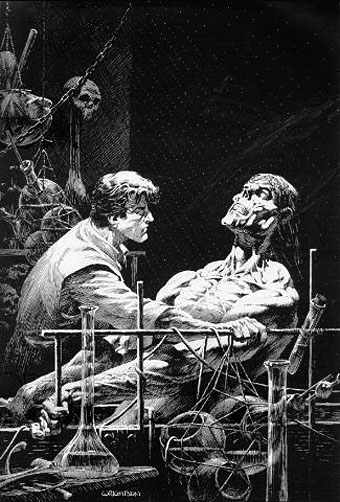

Френкинштейн иллюстрации слева: Линд Вард (1934). справа: Берни Вригтсон (1977/78).

Одновременно с литературой и иллюстрацией развивалось изобразительное искусство. Романтические пейзажи Каспара Давида Фридриха и его современников демонстрируют, как природа может выступать источником возвышенного ужаса. Одинокая фигура на фоне бездонной туманной долины, темные облака, приглушённая палитра — всё это формирует визуальный язык, где страх и восхищение соседствуют. Важным аспектом становится масштаб: человек в этих композициях часто кажется крошечным, неподготовленным к грандиозности природных явлений. Это ощущение «малышества» перед космосом становится прародителем позднейших кинематографических стратегий (масштаб, кадрирование, зрительская перспектива).

слева: «Прогулка в сумерках», Каспар Давид Фридрих 1837 справа: «Странник над морем тумана», Каспар Давид Фридрих 1818

С течением времени в визуальном языке ужаса появляется новый пласт — страх перед наукой и прогрессом. В классическом романе Мэри Шелли «Франкенштейн» образ монстра не столько отображает существо как таковое, сколько страх эпохи перед новыми возможностями и моральными последствиями научного эксперимента. Иллюстрации и театральные постановки подчёркивают эту идею через анатомические детали, электрические разряды, лабораторные приборы и контраст между клинической белизной и тёмной природой монстра. Визуально появляется мотив «искажённой науки», где человеческое становится неузнаваемым из-за вмешательства технологий — тема, которая впоследствии будет развита в научно-фантастическом и хоррор-дизайне XX века.

Мэри Шелли «Франкенштейн» в театре

Новой стадией эстетизации ужаса стала символистская и модернистская практика, где страх обрёл глубоко психологическое выражение. Художники-символисты использовали мифологические и алхимические символы, иррациональные композиции и искажённые фигуры для визуализации внутренних страхов: вины, отчуждения, депрессии. Их произведения часто лишены однозначного сюжета — вместо этого образ формирует состояние. В этой традиции рождается эстетика «нечёткого зла», которая позже найдет отклик в сюрреализме и кино нового времени: смещение, разрыв логики, коллажность и фрагментарность становятся приемами вызывания тревоги.

Образы страха

Всё перечисленное ведёт к рождению современных визуальных архетипов страха: монстр как зеркало человеческого («Франкенштейн»), природа как грозный субъект (романтические пейзажи), намёк и невидимость как приём усиления ужаса (готическая литература), искажённая наука как источник тревоги (побочный эффект Просвещения/индустриализации). Эти архетипы распространяются в плакатах, карикатурах, театральных афишах и первых фотографиях, закладывая основу визуального словаря, из которого затем будет черпать кино и массовая культура.

5. Страх в массовой культуре XX–XXI века: от кинематографа до хоррор-дизайна

XX век стал эпохой, в которой визуальная репрезентация страха получила массовую и технологическую импульсацию. Кинематограф, появившись как новый вид искусства и массового развлечения, быстро интегрировал в себя старые визуальные архетипы и создал собственные коды ужаса. Немецкий экспрессионизм — один из первых значимых этапов — предложил радикальный формалистический язык: искажённые декорации, резкие диагонали, контраст света и тени, угловатые силуэты. Фильмы вроде «Кабинета доктора Калигари» установили, что пространство кадра может быть само по себе источником тревоги: перспективные искажения, наклонённые стены, непредсказуемая геометрия сценографии создают ощущение нарушенной реальности. Визуальный мир экспрессионизма стал основой для классических фильмов ужасов и для будущих дизайнерских приёмов в кино.

Классический голливудский ужастик 1930-х годов развил свои архетипы: монстры (Дракула, Франкенштейн, Мумия) стали узнаваемыми символами. Спецэффекты тех лет базировались на гриме, костюмах и экспрессивной операторской работе — световые акценты, дым, туманы, композиция кадра создавали ощущение страха без нужды в современных CGI. Здесь важно отметить, что в визуальном дизайне хоррора формируются узнаваемые «фетиши»: маска, острый предмет, кровь, ночной силуэт. Они становятся визуальным словарём, по которому аудитория считывает жанр.

В послевоенный период появляются новые направления — от итальянского неореализма, который привнёс в хоррор эстетики реального, до британских и американских психотриллеров. В 1960–70-х годах на сцену выходят фильмы, которые акцентируют не только монстра, но и внутреннее состояние героя: «Психо» Альфреда Хичкока использует монтаж, крупные планы и музыку как инструменты создания страха; «Восхождение» (The Exorcist) играет с физиологическим откликом зрителя, демонстрируя дегуманизацию через трансформацию тела.

1970–80-е приносят новое направление — боди-хоррор и графическое насилие. Режиссёры и дизайнеры грима (например, Том Савини) экспериментируют с физической мутацией тела, кровавыми эффектами и шокирующей пластикой. Боди-хоррор выдвигает в центр внимания деформацию тела как источник глубинного ужаса — страх утраты контроля над собственным телом. Визуально это выражается в натуралистичных сценах разложения, хирургических манипуляциях, метаморфозах, где границы между человеком и зверем становятся неразличимы. Параллельно в слэшер-фильмах формируется свой визуальный канон — маска убийцы, длинные кадры погони, крупные планы рук, клинка и реакции жертвы.

С развитием технологий появились новые инструменты дизайна ужаса. Аниматроника, спецэффекты и позже компьютерная графика позволили создавать всё более убедительные и фантастические образы. CGI расширил диапазон возможных монстров: от чужеродных форм с невозможной анатомией до тонкой манипуляции светом и текстурами. При этом современные режиссёры часто сознательно возвращаются к практикам «аналогового» ужаса (VHS-эстетика, зернистое изображение, шум), используя технологическую «нечёткость» как инструмент создания тревоги — идея, что несовершенство изображения делает угрозу более реальной и близкой.

слева: Кадр из фильма «Звонок» (2002) справа: Кадр: фильм «Астрал» (2010)

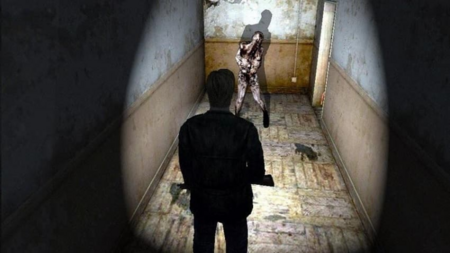

Видеоигры открыли новую главу визуальной репрезентации страха, сделав зрителя активным участником. Игры вроде Silent Hill используют архитектуру, звук и геймплей как единый инструмент создания атмосферного ужаса: туман, наложенные текстуры, нарушенная логика пространства, монстры как метафоры психики персонажа. Resident Evil взращивает страх биозаражения и лабораторных катастроф, сочетая ограниченные ресурсы игрока, внезапные появления врагов и клиническую эстетку заражённого пространства. Инди-сцена, в свою очередь, возродила эстетики минимализма и неопределённости — игры используют пиксельную графику, ограниченный звук и повторяющиеся мотивационные фрагменты, чтобы вызвать сильный эмоциональный отклик через недостаток информации.

слева: Скриншот: игра Dead Space справа: Скриншот: игра Silent hill

Интернет и сетевые формы рассказа (ARG, creepypasta, SCP-сообщество) создали новую модель: расплывчатый, коллективно создаваемый страх. Здесь визуальные образы часто сопровождаются текстом и звуком, а их сила заключается в создании «мифов» и правил, которые пользователь узнаёт фрагментарно. Особая ветвь — «аналоговый хоррор» (analogue horror), где VHS-стилизация, помехи, закадровые голосовые записи и искажённые кадры работают как современная версия ритуального табу: шум и разрыв формируют ощущение запретного знания.

Современный хоррор-дизайн также включает в себя междисциплинарные практики: постеры, титры, интерфейсы медиа, AR/VR-инсталляции. Дизайн постеров часто использует минимализм (одно тревожное изображение, текстуру, цветовой акцент) для усиления ожидания и интриги; титры и графика фильмов становятся самостоятельными художественными объектами, работающими на создание тревожного настроя с первых секунд; интерфейсы VR-опыта переводят страх в телесное ощущение, вовлекая зрителя в пространство, где нельзя отстраняться.

Наконец, важная тенденция XXI века — персонализация страха. Алгоритмы и данные позволяют создавать медиа-опыт, более точно попадающий в тревоги конкретной аудитории: адаптация сюжетов, использование культурных кодов, игра на современных фобиях (технологии, болезни, экологический крах). Визуально это проявляется в смешении универсальных архетипов с локальными символами — монстр может нести контекстуальные маркеры (одежда, архитектура, знаки), которые делают его страшнее для данной аудитории.

6. Вывод: трансформация визуального языка страха

Проследив визуальную историю страха от древних ритуалов до цифровых хоррор-проектов XXI века, можно увидеть, что страх — это не просто эмоция, а важный инструмент культуры. Он меняется вместе с обществом, но при этом сохраняет устойчивые элементы, которые остаются узнаваемыми тысячелетиями. Чем глубже мы изучаем визуальные образы страха, тем яснее становится: страх — это своеобразный язык, который человечество изобрело для общения с неизвестным, непонятным и пугающим.

Одним из главных выводов исследования стало понимание того, что существуют универсальные визуальные признаки, которые вызывают тревогу почти у всех людей. Это искажённые черты лица, отсутствие глаз, чрезмерно большие или острые формы, резкие контрасты света и тени, ощущение пустоты или неопределённости. Эти реакции уходят корнями в биологию — человеческий мозг так устроен, что мгновенно распознаёт угрозу и реагирует на неё. Поэтому многие визуальные коды страха повторяются в разных культурах, даже если эти культуры никогда не пересекались. Маска африканского племени, демон на средневековой миниатюре и современное хоррор-существо могут иметь похожие черты — и все они будут пугать по одной и той же причине.

Однако не менее важно и другое: визуальный язык страха всегда отражает время, в котором он создан. В первобытных обществах пугающие изображения были частью ритуалов — они защищали, отгоняли зло, помогали общине обращаться к сверхъестественным силам. В Средневековье страх стал инструментом управления и обучения: сцены ада, демоны и чудовища использовались, чтобы напоминать людям о правилах и наказаниях. В эпоху романтизма страх стал эстетическим переживанием: художники и писатели изучали тёмную сторону человеческой психики, создавали красивые, загадочные, тревожные образы.

В XX веке, с появлением кино и спецэффектов, страх стал массовым явлением — его можно было «производить» и продавать. Монстры Голливуда сформировали целые поколения образов: вампиры, зомби, оборотни, мутанты. А в конце XX — начале XXI века на первое место вышли цифровые технологии, и вместе с ними возникли новые формы страха: тревожные видеопотоки analogue horror, страшилки из интернета, крипипаста, VR-игры, атмосферные хоррор-локации из игр. Всё это показывает, что страх не стоит на месте — он адаптируется к новым медиа и к новым тревогам, которые появляются в обществе.

Технологии не просто расширили возможности художников и дизайнеров, но и изменили само восприятие страха. Если раньше зритель был наблюдателем, то сегодня он становится участником. VR позволяет человеку буквально «оказаться внутри» пугающего пространства. Игры строят страх на взаимодействии, неожиданных ситуациях, персональных реакциях. Интернет создал новую среду, где страх распространяется быстрее: тревожные истории становятся вирусными, обрастают изображениями, мемами, ремейками. Визуальный страх больше не принадлежит только профессиональным художникам — теперь он создаётся и распространяется самими пользователями.

Несмотря на огромное разнообразие форм, можно выделить общую закономерность: визуальный страх всегда появляется там, где общество сталкивается с неопределённостью. Древние боялись духов, средневековые — греха и наказания, люди XX века — научного прогресса и потери контроля, современные — цифровой реальности, надвигающихся техногенных и экологических угроз. Каждая эпоха порождает свои страхи, и эти страхи воплощаются в новых визуальных образах. Поэтому страх — это своеобразный индикатор состояния культуры.

Исследование также показывает, что работа с визуальным страхом требует осторожности и понимания контекста. Например, формы, которые в одной культуре являются защитными или священными, в другой могут восприниматься как «дикие» или агрессивные. Дизайнеры, художники и исследователи должны учитывать культурный смысл символов, чтобы не искажать или не оскорблять чужие традиции. Особенно это важно в век, когда визуальный контент мгновенно распространяется по всему миру.

Если смотреть в будущее, можно предположить несколько направлений развития визуального страха. Во-первых, он станет ещё более персонализированным: алгоритмы будут подстраивать тревожный опыт под конкретного человека. Во-вторых, появления новых медиа — пространственных, сенсорных, нейроинтерфейсных — сделают страх более телесным и погружающим. В-третьих, темы ужаса сместятся от индивидуальных монстров к сложным системам: климатическим, цифровым, биотехнологическим. Уже сейчас многие художники создают образы пустоты, тумана, безличных пространств — это отражение современных страховых переживаний, которые не имеют конкретного «лица».

Итак, визуальная история страха — это история того, как человек осмысляет неизвестное. От деревянной ритуальной маски до цифровых хоррор-видео путь кажется огромным, но логика остаётся прежней: страх помогает увидеть границы возможного, предупредить опасность и выразить то, что трудно объяснить словами. Визуальные образы страха — это зеркало, в котором каждая эпоха рассматривает себя и свои тёмные стороны. И чем внимательнее мы изучаем этот язык, тем лучше понимаем собственные тревоги и механизмы, которыми культура пытается с ними справиться.

Freud, Sigmund — «The Uncanny»

Сахарова, Наталья Геннадиевна; Дмитриева, Ольга Петровна. Концепты «ужас» и «страх» как отражение индивидуально-универсальных особенностей языковой личности.

Новашина, Марина Сергеевна. Исследование проблемы воздействия фильмов ужасов на психику в процессе изучения дисциплины «Психология кино».

Чеснокова, Л. В. Метафизический страх и его культурно-исторические проявления. Статья в журнале «Философская антропология, философия культуры».

Goel, Sakshi; Dharmala, Haripriya; Zhang, Yuchen; Burghardt, Keith. Decomposing the Fundamentals of Creepy Stories.

Callaghan, Mark; Davis, Kacey (eds.). Cultural Experiences of Fear, Horror and Terror. Brill, 2016

Шарплесс, Брайан — «Монстры у психотерапевта. Реальные психические расстройства героев ваших любимых фильмов ужасов»