Драматургия темноты как инструмент повествования

Тени от свечей в картинах Караваджо: драматургия темноты как инструмент повествования

Исследование посвящено роли теней от искусственных источников света (свечей, факелов) в картинах Караваджо 1595–1610 годов как активного элемента повествования.

Гипотеза: художник использует тени не как побочный эффект, а как инструмент драматургии — они разделяют сакральное и профанное, раскрывают психологию персонажей, направляют взгляд зрителя и символизируют хрупкость бытия.

В фокусе — 7 ключевых работ, отобранных по критериям наличия выраженного источника света, религиозного сюжета и надёжной атрибуции; для контраста привлечены 3–4 произведения караваджистов.

Анализ строится на пересечении искусствоведческих исследований (Беллори, Гэш, Пул), контекста эпохи (религиозная иконография, театральное освещение, оптика XVII века) и визуального разбора: где расположен источник, куда падает тень, как это меняет смысл сцены.

Цель — показать, что световая режиссура Караваджо стала языком, где тьма и свет равноправно участвуют в рассказе.

Краткий обзор эпохи

Рим конца XVI — начала XVII века объединил три мощных потока: религиозную реформу, театральную эстетику и зарождающуюся науку о свете. Контрреформация требовала от искусства ясности и эмоционального воздействия — свет в картинах осмыслялся как символ божественного, тьма — как знак греха. Театральные приёмы (резкие озарения, контрастные мизансцены) подсказали художникам способы усиления драматизма. Одновременно развивались научные представления об оптике: изучались законы падения света и образования теней. Эта среда сформировала почву для новаторства Караваджо: он превратил светотеневой контраст в инструмент повествования, где свет направляет взгляд и раскрывает психологию, а тень становится смысловым акцентом, наполненным символикой.

Глава 1. Теоретические основы: свет и тень в искусстве

1.1 Определения

Тенебризм (от итал. tenebroso — «мрачный», «тёмный») — ключевая техника барочной живописи, построенная на резком, почти театральном контрасте света и тьмы. Её суть — в намеренном сгущении теневой массы, которая поглощает значительную часть композиции, и в точечных световых акцентах, выхватывающих из мрака важнейшие детали: лица, жесты, предметы.

«Аллегория тщеславия» Неизвестный автор, 1650

Отличие от кьяроскуро заключается в цели и степени контраста. Кьяроскуро (итал. chiaroscuro — «свет‑тень»), расцвет которого пришёлся на Ренессанс, работает с постепенной градацией: свет мягко переходит в полутень и тень, выявляя объём и фактуру, добиваясь реалистичной трёхмерности. Тенебризм, напротив, доводит контраст до предела: тени становятся непроницаемо глухими, а свет — резким, подобно прожектору.

«Две женщины у окна» Бартоломе Эстебан Мурильо, ок. 1655–1660 гг.

Тенебризм

Кьяроскуро

Роль контраста в барокко выходит за рамки чисто живописного приёма: он становится носителем смысла. Резкие светотеневые сопоставления передают эмоциональный накал — экстаз, страх, озарение. Свет осмысляется как символ божественного присутствия, истины, благодати; тьма — как знак греха, неверия, тайны.

1.2 Истоки техники

Тенебризм — это художественный стиль, который появился из двух источников.

Первый: Художники эпохи Возрождения, особенно в Венеции (как Тициан), уже начали использовать яркие светотени для создания ощущения объема и драмы.

Второй: Католическая церковь считала свет символом Бога, истины и добра.

Когда эти идеи соединились, художники барокко начали использовать свет от свечей и факелов. Этот свет был неровным, мерцающим, он создавал сильные контрасты с темнотой. Такой свет делал картины более напряженными, драматичными и показывал, что жизнь быстротечна. Именно эта игра с резкими тенями и неравномерным светом и называется тенебризмом.

«Любовь земная и Любовь небесная» Тициан, 1514

1.3 Наука о свете в XVI–XVII вв.

В XVI–XVII веках наука о свете переживала бурный подъём: активно развивалась оптика, шли эксперименты с камерой‑обскурой, накапливались знания о природе света и его свойствах. Камера‑обскура — светонепроницаемая камера с малым отверстием, создающая на экране перевёрнутое изображение, — использовалась художниками (от Леонардо да Винчи до Яна Вермера) для точного построения перспективы и передачи светотеневых отношений.

Учёные поняли, как свет распространяется, как делает изображения резче. Художники использовали камеру, чтобы точнее рисовать перспективу и свет/тень. Все эти знания помогли художникам осознанно использовать контрасты, понимать, как свет создает объем, и как мерцающий огонь (свечи, лампы) делает картины более эмоциональными. Это сильно повлияло на тенебризм.

1.4 Театр и сценическое освещение

В эпоху барокко художники стали использовать приёмы из театра в своих картинах. Театральное освещение — с резкими тенями и яркими вспышками — вдохновило их. Теперь свет на картине работал как прожектор: он выделял главное, а тёмные места скрывали лишнее, как кулисы. Композиция стала похожа на театральную постановку: герои располагались на «сцене», а светотень направляла взгляд зрителя. Так картины стали напоминать «остановленный момент» из спектакля, где свет и тень помогали создать напряжение и вызвать эмоции.

«Сан-Себастьян, оберегаемый святыми женщинами» Хусепе де Рибера, 1621

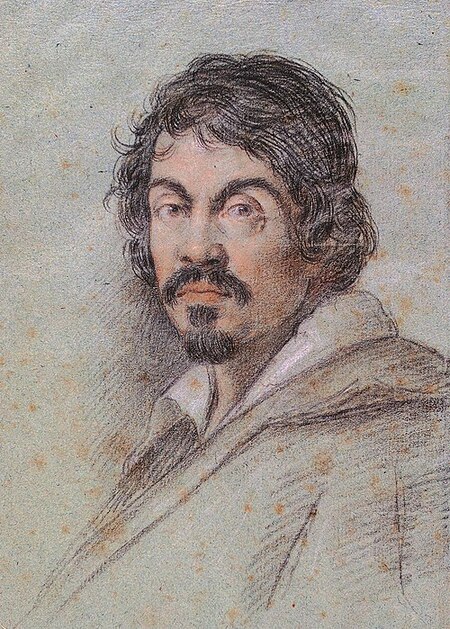

Микеланджело Меризи да Караваджо (1571–1610)

Микеланджело Меризи да Караваджо (1571–1610) — итальянский мастер барокко, новатор тенебризма, чья жизнь сочетала художественное новаторство и скандальный образ.

Переехав в Рим в 1591 году, он завоевал признание благодаря резкому контрасту света и тени и реалистичности образов, получив покровительство кардинала Франческо дель Монте и заказы от римских церквей (например, цикл для Сан‑Луиджи‑деи‑Франчези). Однако вспыльчивый нрав привёл к многочисленным конфликтам: драки, аресты, убийство в 1606 году, бегство из Рима, лишение членства в Мальтийском ордене. После скитаний по Неаполю, Мальте и Сицилии он умер в 1610 году в возрасте 38 лет, оставив мощное наследие, повлиявшее на других творцов.

1.5 Ключевые принципы Караваджо

- Натурализм Караваджо не любил «идеализировать» в живописи, как это делали раньше. Он писал святых и героев с обычных людей, показывая их настоящими — с морщинами, шрамами, грязью и усталостью. Его модели — простые ремесленники, уличные парни, музыканты — делали религиозные сюжеты очень «реалистичными». Святой на его картине переставал быть просто символом и становился живым человеком в обычном мире.

«Кающаяся Мария Магдалина» Караваджо, 1594-1596

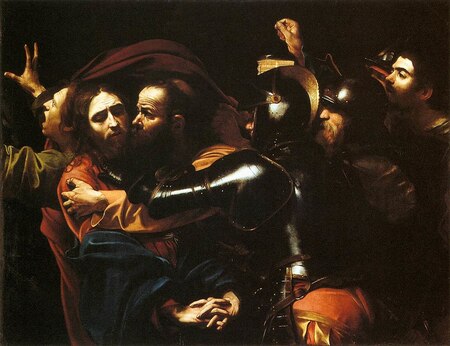

2. Драматизм

Напряжение на картинах Караваджо создавалось с помощью «резкого света и тени». Свет выхватывал самое главное из темноты, как «театральный прожектор», делая сцену похожей на «мизансцену» из спектакля. Персонажи очень выразительно жестикулировали и показывали эмоции. Композиция часто показывала самый «кульминационный момент» — то, что происходит прямо перед или сразу после действия. Благодаря этому библейские сюжеты становились «динамичными», и зритель чувствовал себя «непосредственным свидетелем».

«Поцелуй Иуды» Караваджо, 1602

1.6 Пример ранних работ

В ранней работе «Мальчик с корзиной фруктов» (1593–1594) Караваджо уже показал ключевые черты своего стиля: скрупулёзный реализм и смелые эксперименты со светом. Художник очень точно выписал детали: каждый фрукт, фактуру кожи мальчика, тени на лице и руках. Резкий падающий свет не просто показывал объём, он стал мощным инструментом. Свет выделял главные элементы, создавая ощущение мгновенности, словно сцена «выхвачена из реальной жизни». Эта картина демонстрирует, как Караваджо начал превращать обычный бытовой мотив в яркое художественное высказывание, сочетая натурный реализм с выразительной игрой света.

«Мальчик с корзиной фруктов» Караваджо, 1593-1594

Глава 2. Анализ ключевых картин: световая драматургия

«Призвание святого Матфея»

В картине «Призвание святого Матфея» (1599–1600) Караваджо показывает евангельскую историю как драму из реальной жизни. Действие происходит в тёмной таверне, где сборщик налогов Левий (будущий Матфей) сидит с друзьями. Главное здесь — луч света, идущий от Христа и Петра. Этот свет — как «перст Божий», который разделяет мир на свет веры и тьму обычных забот. Свет направлен прямо на Матфея, концентрируя внимание на жесте Христа и удивлении Матфея, который как бы спрашивает: «Я?». Тень от Христа — это не просто тень, это граница между старой жизнью Матфея (расчёты, деньги) и новой, куда зовёт его Бог.

Караваджо соединил реализм с глубоким смыслом: свет здесь не только показывает объём, но и несёт духовное послание, а тень — символ перемен.

«Ужин в Эммаусе»

В картине «Ужин в Эммаусе» (1601) Караваджо передаёт духовный смысл через свет и тень. Главный свет идёт от свечи, которая почти скрыта. Этот неровный, мерцающий свет создаёт атмосферу чуда, показывая, как ученики узнали воскресшего Христа. Свет не просто показывает объём: он подчёркивает эмоции — жесты, лица, еду, превращая обычный ужин в мистическое событие.

Тени на стене тоже важны: они удлиненные и искажённые, похожи на крест. Это едва заметный намёк на будущее распятие — тихое напоминание о жертве, контрастирующее с радостью узнавания.

Так Караваджо объединяет реальное и вечное: свет свечи становится похож на Божественное присутствие, а тени — предсказание будущих страданий, смешанное с моментом радости.

«Ужин в Эммаусе» Пинакотека Брера, 1606

Картина «Ужин в Эммаусе» (1606), хранящаяся в Пинакотеке Брера в Милане, тесно связана с биографией и творческим развитием Микеланджело Меризи да Караваджо. Это произведение было создано в период изгнания художника после обвинения в убийстве в мае 1606 года. Картина отражает как личные переживания мастера, так и эволюцию его художественного стиля.

«Положение во гроб»

В картине «Положение во гроб» (1602–1603) Караваджо достигает предельной эмоциональной силы за счёт резкого контраста света и тьмы. Мрачный фон поглощает пространство, подчёркивая трагичность сцены. На его фоне ярко выделяются освещённые лица и руки персонажей. Этот свет не столько реалистичен, сколько символически нагружен: он выхватывает следы скорби, нежности и недоумения, превращая каждую фигуру в голос общего горя.

Особое значение имеет тень от руки Марии: протянутая над телом Христа, она становится «визуальным эквивалентом безмолвного рыдания». Этот графический акцент воплощает самую суть скорби — её тяжесть и безнадёжность, усиливая ощущение необратимости.

Караваджо соединяет телесную достоверность с духовной глубиной: через игру света и тени он делает видимой внутреннюю драму персонажей и превращает частную сцену погребения в универсальный образ страдания.

«Обращение Савла»

В «Обращении Савла» (1601) Караваджо изображает божественное вмешательство через сильную игру света и тени. Яркий, почти ослепляющий свет выступает как зримый знак откровения. Он вырывает из тьмы фигуру упавшего Савла, его воздетые руки и лицо, обращённое к небу, подчёркивая его сильные религиозные чувства. Этот свет не имеет видимого источника — он сам чудо, мгновенное вторжение сверхреального.

В противовес ему, тень от коня ложится массивной массой, создавая ощущение давления судьбы: конь, который нёс гонителя христиан, теперь словно придавливает Савла к земле, символизируя «неотвратимость Божественного промысла».

Так Караваджо соединяет конкретное и трансцендентное: натуралистически точные детали (морщины, мускулатура лошади, меч) служат проводниками духовного смысла, а контраст света и тени становится языком, на котором говорится о преображении человека.

«Смерть Марии»

В картине «Смерть Марии» (1604–1606) Караваджо превращает сцену кончины Богоматери в глубоко человеческую драму, где светотеневая режиссура становится главным выразительным средством. Полумрак, окутывающий композицию, работает как метафора утраты и безмолвного горя: он поглощает детали окружения, сосредотачивая внимание на теле Марии и скорбящих апостолах.

Единственный явный источник света — лицо Марии, мягко освещённое сверху; этот сдержанный свет подчёркивает бледность кожи и безжизненность черт, но одновременно придаёт её облику тихую торжественность. В контрасте с приглушённым сиянием лица — тёмные, почти чёрные тени, обступающие фигуру: они усиливают ощущение необратимости произошедшего и создают физическое чувство тяжести, словно сама тьма давит на сцену.

Так Караваджо соединяет натуралистическую достоверность (опухшие ноги, натруженные руки, простая одежда) с духовной символикой: свет на лице Марии не обещает воскресения, но сохраняет в смерти отблеск достоинства и внутренней чистоты, превращая частную трагедию в универсальный образ прощания.

«Юдифь и Олоферн»

В картинах Караваджо резкий контраст света и тени часто показывает борьбу между злом и добром. Особенно заметно это со оружием: тень от меча — это символ наказания. Она не просто показывает меч, а как бы продлевает угрозу, предупреждая о расплате. Свет же, падающий на лица, показывает добрую сторону: сострадание, раскаяние или стойкость.

Так, тень (символ насилия) и свет (символ справедливости) создают спор между физическим действием и духовным смыслом. Караваджо превращает игру света и тени в урок морали: зритель видит не только происходящее, но и его нравственный смысл. Тень меча напоминает о суде, а свет — об искуплении.

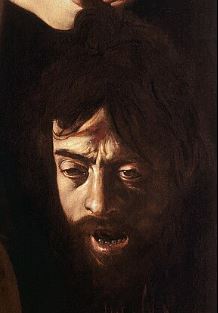

«Давид с головой Голиафа»

В картине «Давид с головой Голиафа» (1609–1610) Караваджо создаёт многослойную аллегорию жизни и смерти с помощью игры света и тени. Едва заметный свет от свечи за спиной Давида очерчивает его профиль, придавая лицу задумчивое, почти скорбное выражение. Этот свет не торжествует — он мерцает на грани угасания, становясь метафорой хрупкости жизни.

В резком контрасте — тень на лице Голиафа: она поглощает черты поверженного великана, превращая его облик в маску посмертного ужаса. Тень не просто показывает объём — она визуализирует необратимость смерти.

Особенно ярко это противопоставление видно в глазах: живой, осмысленный взгляд Давида и остекленевший, лишённый света взгляд Голиафа.

Так Караваджо соединяет физическое и символическое: свет свечи напоминает о сознании и надежде, а тень на лице Голиафа — о полной тьме. Это два полюса человеческого существования, схваченные в одном мгновении.

Глава 3. Сравнительный анализ: Караваджо и последователи