Перфоманс через оптику детских игр

Дженнифер Аллора и Гильермо Кальсадилья, «Мел», 1998–2019

Концепция

Рассмотрение партиципаторного перфоманса через оптику детских игр является наиболее интересным материалом для исследования, так как затрагивает различные темы и требует мультидисциплинарного подхода. Так, понятие «партиципаторное искусство» (от англ. participation — «соучастие») вводится в академический дискурс британским историком искусства Клэр Бишоп в ее книге «Искусственный ад. Партиципаторное искусство и политика зрительства» (2018), однако теоретическая база этого направления начинает формироваться ещё в 1990-х годах благодаря работе французского куратора и теоретика Николя Буррио — «Реляционная эстетика» (1998).

В своей книге Буррио вводит термин «реляционность» (от лат. relatio — «отношение»), обозначая им художественные практики, где главным материалом становится взаимодействие между участниками. Такие проекты трансформируют зрителя в соавтора, стирают границы между художником и аудиторией.

Важным для современного искусства становится «эстетика взаимодействия». В прошлом художник работал с вымышленной средой и создавал отдельные объекты, которые становились коммерческими, отчуждая художника от общества и от зрителя, оставляя последнему лишь возможность потреблять.

Реляционное искусство фокусируется на социальных практиках, создавая пространство для диалога и исследуя ценностные вопросы реальности.

Истоки партиципаторного искусства уходят в 1950–1960-е годы, когда авангардные движения — дадаисты, французские ситуационисты, футуристы — начали радикально переосмыслять роль зрителя. В их перформансах и хэппенингах аудитория перестала быть пассивным наблюдателем: теперь не-художники могли получить новый опыт в соприкосновении с искусством, уже не просто объектом или действием другого, за которым можно только наблюдать, но событием, в котором можно участвовать.

Вито Аккончи, «Слежка», 1969

Так, ранние перформансы ограничивали роль аудитории пассивным наблюдением или символическим жестом, а современные практики взаимодействия делают акцент на совместной деятельности, где зритель становится равноправным соавтором. Партиципаторное искусство, с его акцентом на соучастии и взаимодействии, тесно переплетается с театром и театрализацией жизни — концепциями, которые стирают границы между искусством и повседневностью.

Ещё в начале XX века теоретик театра, драматург и режиссер Николай Евреинов исследовал и развивал такие понятия, как театрализация жизни и «театр для себя». Под ним он понимал «театр, существующий вне меркантильности, вне заказа, где зритель и актер совпадают в одном лице, и только он есть „тончайшее искусство“ и единственная линия реализации инстинкта преображения.» [13, стр 2]. Он считал, что свободный, настоящий театр, сохранился только в мире ребенка.

В игре ребенок обладает возможностью реализовать весь творческий потенциал; погружаясь в игру, в тоже время осознавая нереальность этого действия, она становится самой реальной жизнью. Можно сказать, что эти идеи перекликаются с партиципаторным искусством, где участник, подобно ребёнку в игре, одновременно выступает как актёр, режиссёр, драматург и зритель, а подобная двойственность — слияние с ролью и рефлексия — стала в том числе и основой для современных партиципаторных практик.

1. Аллан Капроу, «Внутренний двор», 1961, фото Роберта Р. МакЭлроя 2. Аллан Капроу, «Яблочный ковчег», 1960, Фото Роберта Р. МакЭлроя

Позже Клэр Бишоп, британский историк искусства, развивала идеи Буррио, но сместила акцент. Если Буррио рассматривал партиципаторность как инструмент социальной трансформации, то Бишоп предложила анализировать её также эстетически, отделяя от политических или идеологических концепций. В своей работе она утверждает, что ценность партиципаторных проектов — не в их социальной подоплеке, а в способности создавать художественно значимые ситуации, где важен сам факт соучастия.

К. Бишоп выдвигает на передний план идею о том, что «цель партиципаторных взаимодействий не в совместной реализации какой-либо конкретной задачи, но в самих процессах совместного действования, активности» [5, стр. 11]

Этот подход, созвучный идеям Евреинова о театрализации жизни, где искусство растворяется в повседневности, а зритель становится и автором, и режиссером, и актером, и драматургом, формирует основу для ключевого вопроса данного исследования: как интеграция игровых элементов, присущих детским играм — спонтанности, пересмотра правил и акцента на процессе — влияет на восприятие и вовлечённость аудитории в современном интерактивном искусстве?

Подобно тому, как ребёнок в игре переосмысливает реальность, участник партиципаторного перформанса получает свободу импровизировать, нарушать ожидания и влиять на сценарий. Гипотеза работы заключается в том, что именно эти элементы детской игры, трансформированные в художественный контекст, усиливают вовлечённость зрителей, создавая пространство для со-творчества. Такой подход позволяет анализировать проекты не через политическую или социальную оптику, а через психологическую призму — исследуя, как коллективное действие, основанное на игровых механиках, формирует эмоциональный опыт.

Борис Павлович, «Квартира. Разговоры», 2017

Для проверки гипотезы исследование опирается на два взаимодополняющих пласта материалов:

Тексовые источники отбирались на основе исследований партиципаторного искусства, от фундаментальных работ и до исследований раскрывающих отдельные феномены; исследований детской игры, анализирующих её структуру, возрастные этапы и связь с творческим мышлением; не менее важными являются и исследование о театре и театрализации жизни, которые будут служить основанием для сравнения и изучения перфоманса именно через призму детских игр.

Для отбора же визуальных материалов (перформансов) для данного исследования, я буду пользоваться следующими критериями: 1) наличие игровых элементов: проекты, использующие спонтанность, импровизацию, пересмотр правил, 2) вовлеченность аудитории, 3) связь с возрастными этапами игры: например, проекты, имитирующие сенсорно-моторные практики детей, ролевые сценарии, игры с правилами.

Такой синтез позволяет выявить параллели между игровыми практиками детей и партиципаторными перфомансами.

Рубрикатор

1. Концепция 2. Спонтанность и импровизация 3. Ролевое перевоплощение 4. Игра с правилами 5. Заключение 6. Источники

Каролине Х. Ларсен, «Коллективные нити», 2019

Рубрикация исследования выстроена по аналогии с этапами развития детской игры, чтобы проследить, как партиципаторное искусство, подобно ребёнку, осваивает язык взаимодействия — от спонтанных действий к сложным социальным практикам. Так, сенсомоторный этап, где ребёнок учится через тело, соотносится с тактильными инсталляциями и хэппенингами, основанными на импровизации; символическая игра, связанная с ролевым перевоплощением, — с проектами, стирающими границы между зрителем и актёром; а игры с правилами — с коллективными практиками, где взаимодействие строится на договорённостях.

Спонтанность и импровизация

Спонтанность и импровизация в партиципаторном искусстве отсылают к самому раннему этапу развития человека — сенсомоторной стадии, которая занимает период от младенчества до двух лет, когда ребёнок познаёт мир через движение, прикосновения и непосредственное взаимодействие с окружением. На этом этапе важны не правила или смыслы, а сам физический опыт: звук, зрение, вкус, обоняние, осязание.

Современные перформансы, основанные на партиципаторном искусстве, реактивируют этот «детский» способ познания, превращая зрителя в активного участника, чьи действия формируют художественное событие.

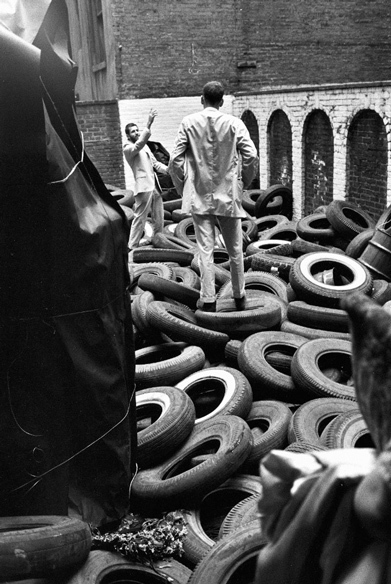

Аллан Капроу, «Двор», 1961

Одним из основоположником партиципаторного искусства является Аллан Капроу. Он же впервые вводит понятие хэппенинга, предшествующее появлению перфоманса и начавшее зарождение партиципаторного искусства. Главными принципами хеппенинга он видит свободу, естественность, не вмешательство в процесс со стороны автора. Произведение должно существовать на грани искусства и жизни. Интересно, что эта позиция перекликается с детской игрой: она спонтанна, лишена рамок и условностей, фокусируясь на непосредственном взаимодействии с миром.

Несомненно, «Двор» является одной из его самых известных работ, которая в контексте моего исследования рассматривается со стороны сенсомоторного взаимодействия: в ней можно бегать, ходить, трогать, прыгать, в общем делать все, что захочется — перед зрителями-участниками не ставилось никаких конкретных задач. Очень легко представить, что вместо взрослых участников тут могли бы быть дети — чье познание мира строится через физическую активность и эксперимент.

Марина Абрамович, «Невесомость», 1977

Значимой фигурой в истории перфоманса является Марина Абрамович, чьи работы активно исследуют взаимодействие со зрителем. В перфомансе «Невесомость» Марина в паре с Улаем стояли обнаженными в проходе музея вынуждая реципиентов выбирать, к кому лицом пройти. Однако из-за тесноты контакт с обоими участниками перфоманса становился неизбежным. В отличие от динамичных хэппенингов Капроу, работа Абрамович акцентирует тактильность как форму деликатного, почти интимного диалога, где прикосновение превращается в метафору человеческой связи.

Риркрит Тиравания, «Без названия», 1992

Вкус и обоняние — каналы, через которые ребёнок познаёт мир, а еда в детских играх («понарошку» или всерьёз) часто становится поводом для социализации. Так, Риркрит Тиравания в серии своих проектов занимается приготовление пищи. Оборудуя в музеях полевую кухню, он создает пространство для совместного действия, для диалога и общения. Это не просто эксперимент с сенсорикой: разделяя пищу, участники выстраивают связи, обсуждая личные и культурные темы. Как в детской игре где важен процесс общения, работы Тиравания стирают грань между бытовым и художественным, напоминая, что искусство рождается в диалоге.

Джоанна Васконселос, «Место встречи», 2000

Работа Васконселос напрямую заигрывает с эстетикой детской игры, трансформируя её в социальный комментарий. Карусель, центральный объект инсталляции, становится местом взаимодействия: веселье, тактильный опыт и коммуникация, возникающие во время этой «игры», отсылают к базовым социальным навыкам, которые формируются в детстве. Если же рассматривать визуальный язык работы, то стоит отметить, что он контрастирует с детской наивностью: кресла карусели приняли офисный вид, а переплетения металлических конструкций черного цвета напоминают паутину социальных связей. Эта двойственность — столкновение беззаботности ребёнка и сложности взрослого мира — делает проект Васконселос визуальной притчей о природе человеческих отношений.

Хотя «Место встречи» формально относится к инсталляции, её партиципаторная природа (зрители катаются на карусели) сближает её с перформансом.

«Любой перформанс содержит в себе в той или иной степени партиципаторный элемент, так как вовлекает в процесс своего производства и представления множество разных людей… Но и любой партиципаторный проект на одном или нескольких своих этапах по необходимости задействует форму перформанса.» [9, стр. 3]

В связи с этим не лишним будет упомянуть и интерактивные инсталляции: хотя они не являются перформансами в чистом виде, их объекты, требующие тактильного контакта (перемещение, трансформация), стирают границы между искусством и повседневностью. Подобно детской игре, они реактивируют в зрителе способность к спонтанному творчеству, соединяя серьёзность взрослого с импровизацией ребёнка.

Инсталляции из коллекции партиципаторного музея teamLab, 2013-2025

В современных партиципаторных музеях всё большую популярность обретают практики, основанные на сенсорном вовлечении, коллективном творчестве и иммерсивном обучении. Интерактивность становится их ключевым инструментом: посетители здесь не пассивные наблюдатели, а активные участники, которые через тактильный контакт, диалог или совместные действия влияют на создание произведения.

Этот подход напрямую перекликается с логикой партиципаторных перформансов, где зритель превращается в соавтора, стирая границы между потреблением и производством искусства.

Дженнифер Аллора и Гильермо Кальсадилья, «Мел», 1998–2019

Художественный дуэт Аллоры и Кальсадильи создал серию интерактивных инсталляций, реализованных в публичных пространствах разных стран. Так, данный проект предлагал зрителям использовать гигантские 160-сантиметровые мелки для рисования на асфальте, стенах и площадях. Художники выступали здесь опосредованно: они не вмешивались в процесс, оставляя участникам полную свободу для самовыражения.

Этот подход имитировал детское рисование — спонтанное, свободное и непредсказуемое. Каждый зритель по своему видел цель проекта: одни оставляли политические лозунги, другие — абстрактные узоры или личные послания. Временный характер рисунков подчёркивал ключевую идею: творчество — это процесс. Как и в детской игре, ценность заключалась не в сохранении результата, а в акте совместного действия.

Ролевое перевоплощение

Если спонтанность — это язык тела, то ролевое перевоплощение — язык воображения. На символической стадии ребёнок примеряет роли, например в социально-ориентированных играх: дочки-матери, врач-пациет, учитель-ученик и других. Также, ребенок в этом возрасте активно применяет игрушки в своих играх, но часто они могут лишь символически обозначать предмет: так, палка в руках может заменять меч, а большая коробка представляться целым замком.

Партиципаторное искусство заимствует этот механизм, предлагая зрителю стать актёром, режиссёром или даже персонажем вымышленного мира, а также в перфомансах, о которых пойдет речь ниже, появляются предметы, благодаря которым можно взаимодействовать с художниками или другими реципиентами.

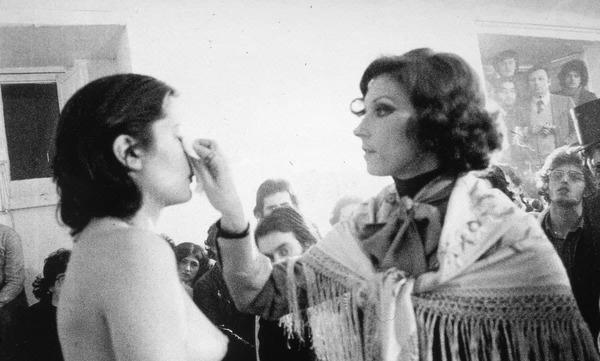

Йоко Оно, «Отрежь кусок», 1964 — в данной работе зритель становится автором, возможно даже более главенствующим (ведущим), чем сама художница. Йоко Оно находится в пассивной роли, а реципиенты, окружающие ее, вольны делать с ее одеждой все, что угодно. Так, некоторые отрезают лишь маленький кусочек ткани, в то время как другие спокойно режут лямки бюстгальтера или разрезают футболку.

Пересмотр правил, осуществленный за счет смены ролей — художника на пассивного участника и зрителя на активного, создает ситуацию где изначальные условия (художник как объект) заданы, но результат зависит от коллективного выбора. Как и в детских играх, участники сталкиваются с дилеммой: следовать негласным нормам или нарушить их.

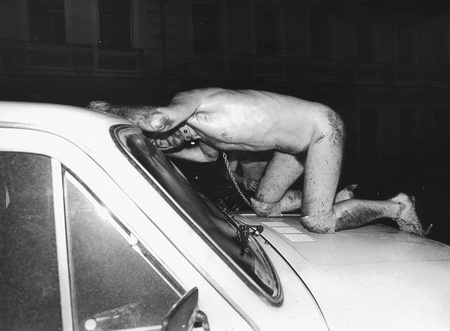

Марина Абрамович, «Ритм 0», 1974

Марина Абрамович, «Ритм 0», 1974

Развивая идею Оно, Марина Абрамович проводит свой партиципаторный перфоманс «Ритм 0», где также исследует темы человечности, человеческих взаимоотношений в контексте одного против толпы, вседозволенности и худших человеческих качеств. Вместе с тем, её работа усложняется: вместо ножниц и одежды, как в «Отрежь кусок», тут появляется целых 72 предмета, благодаря которым участники могут взаимодействовать с художницей, и, более того, сама художница — не только её одежда, а все её тело, становятся объектом для действия.

Перформанс раскрывает, как отсутствие рамок трансформирует игру в террор.

Перевоплощение — это не просто развлечение, но способ переосмыслить собственную идентичность: кто Я, если становлюсь Другим? — спрашивает художник, вовлекая аудиторию в перфоманс.

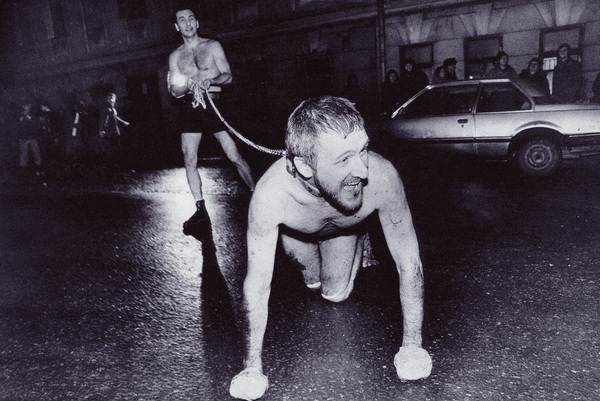

Олег Кулик, Александр Бренер, «Бешеный Пес, или Последнее табу, охраняемое Одиноким Цербером», 1994

В данном перфомансе, в отличии от работ Марины Абрамович и Йоко Оно, художник является таким же активным участником: перевоплощаясь в бешеного пса, он мог бросаться на людей, облизывать обувь. Он жил в клетке посреди музея, а выходя из нее приставал к дамам, находившимся там же. В свою очередь, реципиенты также могли взаимодействовать с ним (однако он мог укусить).

В данном перфомансе наиболее ярко проявляется ролевое перевоплощение, спонтанность, игра и театральность.

Ли Мингвей, «Проект починки», 2017

Не менее интересным партиципаторным проектом-перфомансом является работа Ли Мингвея. В ней он перевоплощается и надевает на себя сразу несколько ролей, что перекликается с театрализацией жизни Н. Евреинова. Он становится и швеей, и собеседником, и при этом все еще остается художником и медиатором. Зрители здесь, на первый взгляд, остаются скорее пассивными наблюдателями, однако в данном проекте присутствуют интересующие нас связи с детской игрой: перечисленные выше игровые элементы (применение ролевых моделей), а также спонтанность — все зрители приносят разное — как и истории, так и вещи. Каждый предмет становится игровым элементом, который Ли Мингвей вплетает в общую ткань работы. Таким образом, художник трансформирует частные нарративы в коллективный опыт.

Проект балансирует на грани театра, игры и жизни. Он напоминает, что искусство — не объект, а пространство встречи, где даже самое простое действие может стать жестом, меняющим правила.

Игра с правилами

На последнем, самом сложном и одновременно очень интересном этапе развития детской игры с правилами ребёнок учится сотрудничать, договариваться и соблюдать структуру. Так, игры подобного характера характеризуются несколькими основными элементами: четким замыслом, то есть задачей или сценарием, правилами, которые регулируют процесс игры, самоорганизацией, подчинённой предыдущим двух характеристикам, а также непосредственному развитию у детей новых навыков коммуникации, а если применять это по отношению к партиципаторному искусству, то совершенствование подобного рода умений у реципиентов, или, скорее, превращения всего взаимодействия в социальный эксперимент.

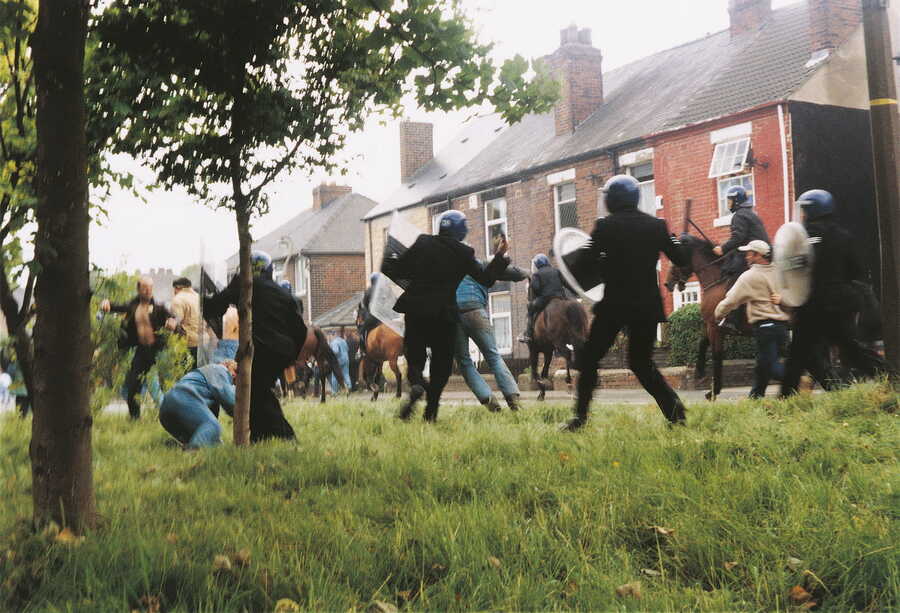

Джереми Деллер, «Битва при Оргриве», 2001

Воссозданием столкновения между шахтерами и полицейскими произошедшем в 1984 г. и исследованиями коллективной памяти занялся Джереми Деллер. К реконструкции привлекались обычные люди, ранее участвовавшие в настоящем столкновении, а также актеры-реконструкторы.

Подобный реенактмент дает возможность переосмыслить прошлое, например некоторые люди, которые во время реального столкновения были полицейскими стали шахтерами или наоборот. Эта игра с идентичностями позволила пересмотреть травматичное прошлое через призму эмпатии, превратив историческую реконструкцию в социальный эксперимент по переосмыслению власти и сопротивления.

И как в игре, здесь также четко определены правила и сценарий, то есть игра должна остаться игрой, а не перейти в реальное действо.

1. Чжан Хуань, «Поднять уровень воды в рыбном пруду», 1997 2. Франсис Алис, «Когда вера сдвигает горы», 2002

Эти два перформанса объединяет общая концептуальная основа: оба проекта задаются вопросом о коллективной агентности — способна ли группа людей, объединённая общей целью, изменить наш мир? Художники выстраивают четкий сценарий, но с открытым финалом, не определяя изначально какой будет исход. Это создаёт пространство для спонтанности: участники, следуя общим правилам, импровизируют, а процесс взаимодействия становится важнее результата.

Как в детской игре, где победа вторична, а главное — сам акт совместного действия, здесь акцент смещается на динамику группы. Непредсказуемость финала превращает перформансы в живые лаборатории, где искусство становится инструментом исследования.

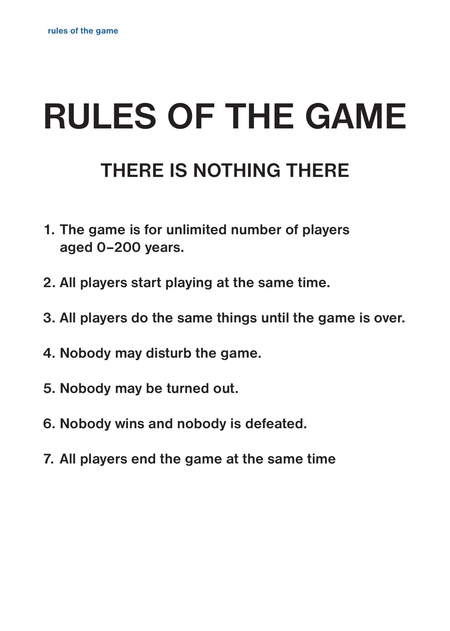

Катерина Шеда, «Там ничего нет», 2003

Катерина Шеда, «Там ничего нет», 2003

Самый большой публичный проект Катерины Шеда проходил в маленьком городке. Художница, изучив ритмы местного сообщества, предложила жителям стать участниками перформанса с чёткими правилами: вставать, посещать магазины, убирать улицы и ложиться спать в строго заданное время в течении одного дня. Этот жест превратил повседневность в хореографию действий, где каждый шаг подчинялся общему сценарию.

Для нашего визуального исследования этот проект важен как пример идеальной игры с правилами: присутствие сценария, задачи и самоорганизации участников помогли ему осуществиться, а вместе с тем сформулировался и подтвердился важный социальный вывод: и в малых сообществах могут происходить значительные ситуации.

Заключение

Отвечая на ключевой вопрос исследования, надо сказать, что интеграция игровых элементов, присущих детским играм (спонтанность, пересмотр правил, акцент на процессе), существенно усиливает вовлечённость аудитории в современном интерактивном искусстве, трансформируя пассивного зрителя в активного соавтора.

Спонтанность и сенсомоторный опыт показали, что отсутствие жёстких сценариев и акцент на телесном взаимодействии реактивируют детский способ познания мира. Главным становится процесс, а не результат.

Ролевое перевоплощение и символическая игра становятся инструментом рефлексии. Переход от пассивного наблюдения к активному участию стирает границы между реальностью и вымыслом, усиливая эмпатию и личную вовлечённость.

Коллективное творчество подтвердило, что структурированные правила и самоорганизация, аналогичные детским играм с договорённостями, создают основу для социального диалога. Даже в условиях строгого замысла участники сохраняли свободу импровизации.

Связь партиципаторного искусства с этапами развития детской игры не только подтвердила теоретическую базу Буррио и Бишоп, но и продемонстрировала универсальность игровых механизмов. Эти элементы, трансформированные в художественный контекст, становятся мостом между индивидуальным и коллективным, между игрой и реальностью.

Гипотеза подтвердилась — игровые элементы, заимствованные из детских практик, не только повышают вовлечённость, но и превращают искусство в инструмент эмоционального и социального взаимодействия. Это доказывает, что партиципаторное искусство в общем, а перфоманс в частности, как и детская игра, являются универсальным языком, способным преодолевать барьеры между индивидуумом и коллективом, искусством и жизнью.

Источники

Бишоп Клэр. Искусственный ад. Партиципаторное искусство и политика зрительства / К. Бишоп;. пер. с англ. В. Соловья. — Москва: V-A-C press, 2018. — 528 с. 7.

Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. — 216 с.

Матвиенко К. Н. Театр для себя или театр для зрителя: проблемы участия в партиципаторном спектакле // Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2024. № 2. С. 87–105. URL: https://gitis.net/upload/iblock/ea7/pmmptxqv03n9rq4afbg4v5fpmcidl20y/almanach_%E2%84%962_2024_236_6%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_87-105.pdf (дата обращения: 14.05.2025).

Васенина Е. В. Театр участия: о роли» блуждающего тела» зрителей и хореографии спектаклей-» бродилок» //Художественная культура. — 2016. — №. 2. — С. 6-6.

Деникин Антон Анатольевич К определению термина «партиципация» в контексте современных художественных практик // Наука телевидения. 2018. № 14.1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-opredeleniyu-termina-partitsipatsiya-v-kontekste-sovremennyh-hudozhestvennyh-praktik (дата обращения: 14.05.2025).

Стародубцева Марина Николаевна, Чистякова Марина Георгиевна Партиципаторный музей в контексте искусства соучастия // Вестник ЧелГУ. 2019. № 12 (434). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/partitsipatornyy-muzey-v-kontekste-iskusstva-souchastiya (дата обращения: 14.05.2025).

Осминкин Р. С. Партиципаторное искусство: от «эстетики взаимодействия» к постпартиципаторному искусству // Обсерватория культуры. 2016; 1(2): с. 132-139. URL: https://doi.org/10.25281/2072-3156-2016-1-2-132-139

Косолапова Маргарита Игоревна Партиципаторное искусство как способ преодоления отчуждения // Архивариус. 2020. № 3 (48). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/partitsipatornoe-iskusstvo-kak-sposob-preodoleniya-otchuzhdeniya (дата обращения: 14.05.2025).

Осминкин Роман Сергеевич Коллективные перформансы: от партиципации к производству социальной жизни // Манускрипт. 2016. № 12-3 (74). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kollektivnye-performansy-ot-partitsipatsii-k-proizvodstvu-sotsialnoy-zhizni (дата обращения: 14.05.2025).

Вальковский Антон Васильевич Искусство соучастия: трансформация коммуникативной функции искусства в современных художественных практиках // Международный журнал исследований культуры. 2017. № 2 (27). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvo-souchastiya-transformatsiya-kommunikativnoy-funktsii-iskusstva-v-sovremennyh-hudozhestvennyh-praktikah (дата обращения: 15.05.2025).

Венкова Алина Владимировна АРТ-МЕДИАЦИЯ: ФИЛОСОФИЯ, ЭСТЕТИКА И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА // Актуальные проблемы теории и истории искусства. 2021. № 11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/art-mediatsiya-filosofiya-estetika-i-hudozhestvennaya-praktika (дата обращения: 15.05.2025).

Венкова Алина Владимировна ЦИФРОВЫЕ ИММЕРСИВНЫЕ СРЕДЫ В ИСКУССТВЕ: НОВЫЙ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГИСТР // Актуальные проблемы теории и истории искусства. 2020. № 10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-immersivnye-sredy-v-iskusstve-novyy-antropologicheskiy-registr (дата обращения: 15.05.2025).

Сопова Майя Николаевна Детская игра и театрализация жизни // Вестник ВятГУ. 2014. № 7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/detskaya-igra-i-teatralizatsiya-zhizni (дата обращения: 14.05.2025).

Ханова Татьяна Геннадьевна, Вавилова Виктория Станиславовна Особенности современной субкультуры детской игры // Общество: социология, психология, педагогика. 2016. № 11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sovremennoy-subkultury-detskoy-igry (дата обращения: 14.05.2025).

Ханова Т. Г. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ИГРЫ // Нижегородское образование. 2015. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-razvitiya-detskoy-igry (дата обращения: 15.05.2025).

https://moscowartmagazine.com/issue/16/article/222 (дата обращения: 09.05.2025)

https://artifex.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81/%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83/ (дата обращения: 12.05.2025)

https://smarthistory.org/vito-acconci-following-piece/ (дата обращения: 15.05.2025)

https://neobychno.com/22482/eda-kak-iskusstvo-iskusstvo-kak-eda/ (дата обращения: 07.05.2025)

https://garagemca.org/event/collective-strings-participatory-installation-by-the-artist-karoline-h-larsen (дата обращения: 14.05.2025)

https://vk.com/wall-96245789_232661 (дата обращения: 08.05.2025)

https://www.teamlab.art/e/tokyo/#modal-1 (дата обращения: 13.05.2025)

https://futurepark.teamlab.art/en/places/ryubo/ (дата обращения: 13.05.2025)

https://futurepark.teamlab.art/en/playinstallations/sketch_aquarium/ (дата обращения: 13.05.2025)

https://www.teamlab.art/e/sagaya/ (дата обращения: 13.05.2025)

https://humus.livejournal.com/9648389.html (дата обращения: 12.05.2025)

https://publicdelivery.org/allora-calzadilla-chalk/ (дата обращения: 15.05.2025)

https://iskusstvo-info.ru/dzheremi-deller-gibel-natsionalnoj-promyshlennosti-potryasla-britanskoe-obshhestvo/ (дата обращения: 07.05.2025)

https://www.joanavasconcelos.com/en/artwork/ponto-de-encontro-meeting-point (дата обращения: 14.05.2025)

https://www.teamlab.art/e/sagaya/ (дата обращения: 13.05.2025)

https://www.katerinaseda.cz/images/photogallery/7950?1747636970 (дата обращения: 11.05.2025)

https://www.katerinaseda.cz/images/photogallery/7944?1747636970 (дата обращения: 11.05.2025)

https://www.katerinaseda.cz/images/photogallery/6642?1747636970 (дата обращения: 11.05.2025)

https://www.katerinaseda.cz/en/ (дата обращения: 11.05.2025)

http://www.zhanghuan.com/worken/info_71.aspx?itemid=974&parent&lcid=190 (дата обращения: 12.05.2025)

https://brandtogo.ru/kvartira (дата обращения: 15.05.2025)

https://ptj.spb.ru/blog/razgovory-vprostranstve-kvartira/ (дата обращения: 07.05.2025)

https://www.leemingwei.com/ (дата обращения: 14.05.2025)

https://vimeo.com/106706806 (дата обращения: 08.05.2025)

https://cyclowiki.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rhytm0_pic2.jpg (дата обращения: 11.05.2025)

https://www.parkerschoolpress.com/post/the-beauty-of-an-object-rhythm-0-by-marina-abramovic-in-the-context-of-womanhood-and-what-it-means (дата обращения: 13.05.2025)

https://vk.com/wall17362898_5733 (дата обращения: 10.05.2025)

https://walkerart.org/press-releases/2018/walker-art-center-2018-2019-exhibition-schedule (дата обращения: 09.05.2025)